五年级下册第五课古诗词三首

- 格式:ppt

- 大小:7.60 MB

- 文档页数:63

小学语文五年级下册高效课堂资料《牧童》教学反思《牧童》是一幅图。

这首诗生动地描写了牧童放牧晚归后那种安然与恬淡,自由自在与惬意的生活。

诗中有景,有情,有人物,这生动的一幕,是由远及近出现在视野里的。

课堂伊始,我以学生自己童年时光的幸福和美好,激发学生探究一千多年前的儿童是怎样度过自己童年的兴趣。

再聊到吕洞宾,学生谈得不亦乐乎。

有的同学说他是八仙之一,有的同学说到有关他的歇后语、黄梅戏。

轻松自在的聊天中师生自然地进入本课的学习。

在整个教学中,我没有使用任何课件,只是紧紧围绕抓字眼、明诗意、多诵读、悟诗情这几个学习古诗的一般过程教学。

我先让学生读通读顺古诗,学生普遍出现前后鼻韵母音节不分,翘平舌音节不分的情况。

通过教师带读,同桌互读纠正,学生能流利、正确朗读了。

接着由读到悟,在整个理解诗意,悟其情感中,我主要引导学生不断抓住相应的字眼品味到了古诗所传达的意境。

有的同学从“铺”字体会草的翠色欲流、生机勃勃,就像软软的毯子和草场给人的那种平缓舒服的感觉;有的同学从“弄”字体会到了一种情趣和牧童顽皮与可爱;有的同学从“卧”字中体会了那种无忧无虑、充满野趣的牧童生活,还有的学生的脑海里涌现出许多不同的理解,迫不及待的希望与老师和同学们分享。

在汇报的过程中,精彩纷呈,充分展示了孩子们个性化阅读背后的个性化理解。

在闭目想象环节之后,几个学生以纪实片的形式为大家讲述了一个牧童晚归休憩图。

此时学生眼中是鲜活的古代儿童的生活而不是诗句。

在教学过程中,我还引导学生由“不脱蓑衣卧月明”展开想象。

学生有的说牧童在欣赏大自然演奏的乐曲——青蛙呱呱、小溪潺潺,有的说他在跟天上的星星聊天,学生的脑海里有无穷无尽的新奇想法。

在想象中学生体会到了古代儿童生活的自由自在,野外生活的美妙、惬意。

然后在有感情的朗读中引导学生体会诗人心灵世界的追求,对远离喧嚣,安然自乐的生活状态的一种向往。

课后习题中有一个小练笔的设计,让学生把古诗的意境用自己的语言表达出来。

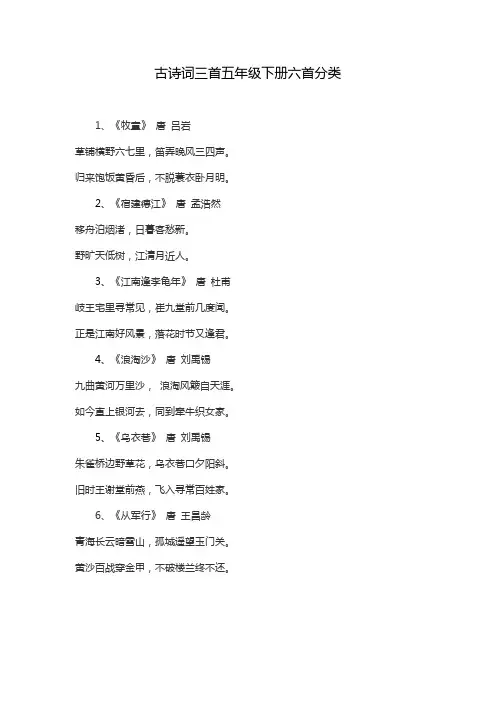

古诗词三首五年级下册六首分类

1、《牧童》唐吕岩

草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

2、《宿建德江》唐孟浩然

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

野旷天低树,江清月近人。

3、《江南逢李龟年》唐杜甫

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,落花时节又逢君。

4、《浪淘沙》唐刘禹锡

九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去,同到牵牛织女家。

5、《乌衣巷》唐刘禹锡

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

6、《从军行》唐王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

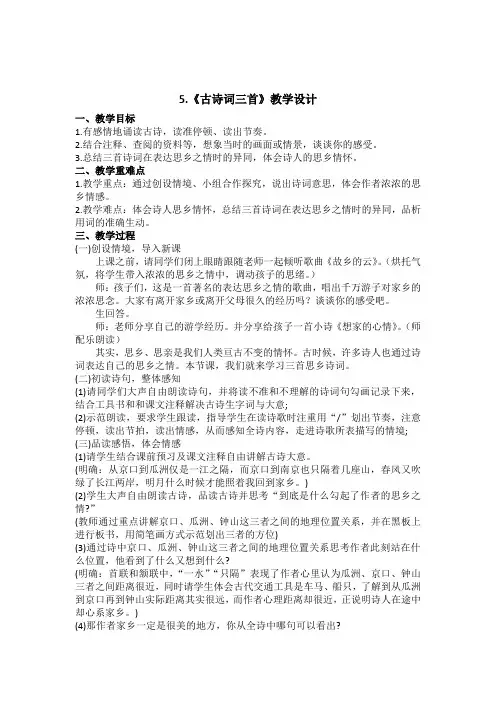

5.《古诗词三首》教学设计一、教学目标1.有感情地诵读古诗,读准停顿、读出节奏。

2.结合注释、查阅的资料等,想象当时的画面或情景,谈谈你的感受。

3.总结三首诗词在表达思乡之情时的异同,体会诗人的思乡情怀。

二、教学重难点1.教学重点:通过创设情境、小组合作探究,说出诗词意思,体会作者浓浓的思乡情感。

2.教学难点:体会诗人思乡情怀,总结三首诗词在表达思乡之情时的异同,品析用词的准确生动。

三、教学过程(一)创设情境,导入新课上课之前,请同学们闭上眼睛跟随老师一起倾听歌曲《故乡的云》。

(烘托气氛,将学生带入浓浓的思乡之情中,调动孩子的思绪。

)师:孩子们,这是一首著名的表达思乡之情的歌曲,唱出千万游子对家乡的浓浓思念。

大家有离开家乡或离开父母很久的经历吗?谈谈你的感受吧。

生回答。

师:老师分享自己的游学经历。

并分享给孩子一首小诗《想家的心情》。

(师配乐朗读)其实,思乡、思亲是我们人类亘古不变的情怀。

古时候,许多诗人也通过诗词表达自己的思乡之情。

本节课,我们就来学习三首思乡诗词。

(二)初读诗句,整体感知(1)请同学们大声自由朗读诗句,并将读不准和不理解的诗词句勾画记录下来,结合工具书和和课文注释解决古诗生字词与大意;(2)示范朗读,要求学生跟读,指导学生在读诗歌时注重用“/”划出节奏,注意停顿,读出节拍,读出情感,从而感知全诗内容,走进诗歌所表描写的情境;(三)品读感悟,体会情感(1)请学生结合课前预习及课文注释自由讲解古诗大意。

(明确:从京口到瓜洲仅是一江之隔,而京口到南京也只隔着几座山,春风又吹绿了长江两岸,明月什么时候才能照着我回到家乡。

)(2)学生大声自由朗读古诗,品读古诗并思考“到底是什么勾起了作者的思乡之情?”(教师通过重点讲解京口、瓜洲、钟山这三者之间的地理位置关系,并在黑板上进行板书,用简笔画方式示范划出三者的方位)(3)通过诗中京口、瓜洲、钟山这三者之间的地理位置关系思考作者此刻站在什么位置,他看到了什么又想到什么?(明确:首联和颔联中,“一水”“只隔”表现了作者心里认为瓜洲、京口、钟山三者之间距离很近,同时请学生体会古代交通工具是车马、船只,了解到从瓜洲到京口再到钟山实际距离其实很远,而作者心理距离却很近,正说明诗人在途中却心系家乡。

5《古诗词三首》三首诗歌的异同《牧童》唐吕岩草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

全诗意思:广阔的原野,绿草如茵,笛声逗弄晚风悠扬悦耳,时断时续地从远处传来。

牧童回来吃饱了饭,已是黄昏之后。

他连蓑衣都没脱,就躺在月夜的草地上休息了。

《舟过安仁》宋杨万里一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

全诗意思:一叶小渔船上坐着两个小孩子,他们收起了竹篙,停下了船桨。

怪不得没下雨他们也张开了伞呢,原来不是为了遮雨,而是想利用伞使风让船前进啊!怪生:怪不得(“怪生”一词看似平常,作者体味到的趣和童子行为的趣就在其中了。

)这首诗浅白如话,充满情趣,展示了无忧无虑的两个小渔童的充满童稚的行为和行为中透出的只有孩童才有的奇思妙想,童言无忌。

《清平乐·村居》宋辛弃疾(这首词反映了朴素、温暖而有风趣的农村生活。

)茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

意思:在长满青草的溪边有一座茅草屋。

屋内有人操着南方口音带着醉意在互相逗趣、取乐,是谁呢?原来是一对白发夫妇。

再看看茅屋外,大儿子在小溪东岸锄豆田里的杂草。

二儿子正在编织鸡笼。

最让人喜爱的是那顽皮淘气的小儿子,正趴在溪边剥着莲蓬。

《牧童》《舟过安仁》《清平乐·村居》三首古诗词,在内容上有一个最大的共同点,都是写古代儿童无忧无虑的生活,表达了孩子无忧无虑、天真烂漫的天性。

不同的是《牧童》描绘了牧童晚归休息图,《舟过安仁》描绘的两小儿船头以伞使风的场景,而《清平乐·村居》则营造了一个五口之家的温馨幸福的农家生活画面。

小学五年级语文下册古诗词三首五年级语文下册《古诗词三首》分别是《牧童》、《舟过安仁》及《清平乐·村居》。

WTT为五年级师生整理了语文课文《古诗词三首》资料,希望大家有所收获!小学五年级语文下册《古诗词三首》原文牧童[唐] 吕岩草铺横野六七里,笛弄①晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣②卧月明。

注释①弄:逗弄。

②蓑衣:棕或草编的外衣,用来遮风挡雨。

舟过安仁①[宋] 杨万里一叶渔船两小童,收篙②停棹③坐船中。

怪生④无雨都张伞,不是遮头是使风。

注释①安仁:县名。

在湖南省东南部,宋时设县。

②篙:撑船用的竹竿或木杆。

③棹:船桨。

④怪生:怪不得。

清平乐①·村居[宋] 辛弃疾茅檐②低小,溪上青青草。

醉里吴音③相媚好④,白发谁家翁媪⑤? 大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖⑥,溪头卧剥莲蓬。

注释①清平乐:词牌名,“乐”读yuè。

②茅檐:茅屋的屋檐。

③吴音:吴地的方言。

④相媚好:这里指互相逗趣、取乐。

⑤翁媪:老翁、老妇。

⑥亡赖:同“无赖”,“亡”读wú,这里指顽皮、淘气。

小学五年级语文下册《古诗词三首》课文理解一、《牧童》1、“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

”你感受到了什么?提示:六七里方圆的原野铺满了青青的野草,三四声悠扬的笛声和着微微的晚风传来。

可以感受到孩子是那么的悠闲自得、怡然而乐,感受到的是一种野趣。

2、“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

”你看到了什么?说说感受和意思。

提示:牧童牧牛回来已到黄昏,晚饭吃得饱饱的,无忧无虑,还没脱下蓑衣就躺在院子里,悠然自得地看那渐渐升起的明月。

可以感受到的是孩子的心情是那么的舒畅,他的生活是无忧无虑,非常惬意。

3、诗句中描写了牧童归来后的场景,你看到了一个怎样的牧童?从哪里看出来的?提示:一个“弄”,一个“卧”。

(可爱、调皮、疲倦)二、《舟过安仁》1、“一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

”读了这两句,你好象看到了什么?提示:一只小船上坐着两个小孩子,他们把篙收了,棹停了,坐在船上。

五年级语⽂下册第五课古诗词三⾸ 五年级语⽂下册第五课《古诗词三⾸》课⽂对正在经历童年的孩⼦来说,童年故事应该是不陌⽣的。

但是,诗中展现的童年故事,却⼜不⼀样。

店铺在此整理了五年级语⽂下册第五课《古诗词三⾸》,供⼤家参阅,希望⼤家在阅读过程中有所收获! 五年级语⽂下册第五课《古诗词三⾸》课⽂ 牧童 [唐] 吕岩 草铺横野六七⾥, 笛弄①晚风三四声。

归来饱饭黄昏后, 不脱蓑⾐②卧⽉明。

注释 ①弄:逗弄。

②蓑⾐:棕或草编的外⾐,⽤来遮风挡⾬。

⾈过安仁① [宋] 杨万⾥ ⼀叶渔船两⼩童, 收篙②停棹③坐船中。

怪⽣④⽆⾬都张伞, 不是遮头是使风。

注释 ①安仁:县名。

在湖南省东南部,宋时设县。

②篙:撑船⽤的⽵竿或⽊杆。

③棹:船桨。

④怪⽣:怪不得。

清平乐①·村居 [宋] ⾟弃疾 茅檐②低⼩,溪上青青草。

醉⾥吴⾳③相媚好④,⽩发谁家翁媪⑤? ⼤⼉锄⾖溪东,中⼉正织鸡笼。

最喜⼩⼉亡赖⑥,溪头卧剥莲蓬。

注释 ①清平乐:词牌名,“乐”读yuè。

②茅檐:茅屋的屋檐。

③吴⾳:吴地的⽅⾔。

④相媚好:这⾥指互相逗趣、取乐。

⑤翁媪:⽼翁、⽼妇。

⑥亡赖:同“⽆赖”,“亡”读wú,这⾥指顽⽪、淘⽓。

五年级语⽂下册第五课《古诗词三⾸》课⽂教学设计 教学⽬标: 1.认识本课4个⽣字,会写7个认识的字。

理解“弄”、“怪⽣”、“相媚好”、“亡赖”等词语在诗句中的意思。

2.正确、流利、有感情地朗读、背诵古诗词。

默写《牧童》,能⽤⾃⼰的话表达诗词的意思。

3.想象诗词描写的意境,体会作者的感情,感受童年⽣活的情趣,并在说的基础上改写成短⽂。

教学重点:理解诗词意思,体会诗词意境,练习感情朗读。

教学难点:体会作者⽤词的⽣动传神,感悟诗词中童年⽣活的快乐、⽥园⽣活的温馨,受到美的熏陶。

课时安排:2课时 课前准备: 1.了解诗⼈的⽣平。

2.收集有关宋词的资料。

教学过程: 第⼀课时 ⼀、谈话导⼊,激发兴趣 1.有⼈说,童年是⼀⽀⽀动听的歌,是⼀幅幅美丽的画,⽽我要说童年是⼀⾸⾸美妙的诗,只要⽤⼼去读,就能读出歌,读出画,读出许多美好的事。

小学五年级语文教案古诗词三首牧童9篇古诗词三首牧童 1教学目标:1、诵读诗词,理解诗句的意思,能用自己的话表达诗词的意思。

2、体会诗词的意境,丰富学生情感,从诗句中感受童年的快乐。

3、认识本课5个生字,理解“弄”、“怪生”、“相媚好”、“亡赖”等词语在诗句中的意思,背诵和默写课文。

教学过程第一课时一、回顾激趣:我们曾经学过不少关于描写儿童的诗,你还记得吗?试着背一背。

二、初读诗文,展现画面1、今天我们又要来学习两首描写儿童生活的诗。

请同学们朗读两首古诗。

2、在《牧童》和《舟过安仁》两首诗中,你分别看到了怎样的画面?三、精读诗文,走近画卷1、你最喜欢哪首古诗?选一首自己研读理解。

2、自由组合小组,合作探究,选择一首诗进行研读,了解诗意,理解字词,逐句解决。

3、老师参与学生的研究。

四、品读诗文,走进画卷1、学习第一首诗。

(1)“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

”你感受到了什么?朗读。

释义:六七里方圆的原野铺满了青青的野草,三四声悠扬的笛声和着微微的晚风传来。

可以感受到孩子是那么的悠闲自得、怡然而乐,感受到的是一种野趣。

(2)“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

”你看到了什么?说说感受和意思,然后朗读。

释义:牧牛回来已到黄昏,晚饭吃得饱饱的,无忧无虑,还没脱下蓑衣就躺在院子里,悠然自得地看那渐渐升起的明月。

可以感受到的是孩子的心情是那么的舒畅,他的生活是无忧无虑,非常惬意。

(3)诗句中描写了牧童归来后的场景,你看到了一个怎样的牧童?从哪里看出来的?一个“弄”,一个“卧”。

(可爱、调皮、疲倦)(4)、再说说诗中描绘的画面。

把两句诗意连起来说,并加上自己的想象。

2、学习第二首诗。

(1)“一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。

”说说诗意,你好象看到了什么?释义:一只小船上坐着两个小孩子,他们把篙收了,棹停了,坐在船上。

(2)“怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。

”理解诗句意思,从中你感受到了什么?(释义:十分奇怪为什么没有雨,他们也把伞张在那儿,原来他们是在遮雨,而是别出心裁,用伞试风。

《古诗三首》五年级下册课堂笔记【字词积累】词语解释楼兰:诗中借指侵扰西北边疆的敌人。

三万里:长度,形容它的长,是虚指。

河:指黄河。

五千仞:形容它的高。

仞,古代计算长度的一种单位。

岳:指五岳之一西岳华山。

摩天:迫近高天,形容极高。

摩,摩擦、接触或触摸。

遗民:指在金统治地区的原宋朝老百姓。

泪尽:眼泪流干了,形容十分悲惨、痛苦。

胡尘:指金统治地区的风沙,这里借指金政权。

王师:指南宋朝廷的军队。

闻:听说。

剑外:剑门关以南,这里指四川。

蓟北:泛指唐代幽州、蓟州一带,今河北北部地区,是安史叛军的根据地。

涕:眼泪。

却看:回头看。

妻子:妻子和孩子。

须:应当。

青春:指明丽的春天的景色。

【层次结构】结构梳理主题归纳《从军行》一诗形象而真实地反映出唐代守边将士们艰苦的战斗生活和决心打败入侵敌人的英雄气概,充满了爱国热情和乐观精神。

《秋夜将晓出篱门迎凉有感》写大好河山,陷于敌手,以“望”字为眼,表现了诗人希望、失望而终不绝望的千回百转的心情。

诗境雄伟、严肃、苍凉、悲愤。

《闻官军收河南河北》一诗主要叙写了诗人听到官军收复失地的消息后,十分的喜悦,收拾行装立即还乡的事。

抒发诗人无法抑制的胜利喜悦与还乡快意,表现了诗人真挚的爱国情怀,表达了诗人博大的爱国胸怀和高尚的精神境界。

【写法借鉴】1.反衬手法的运用所谓反衬,就是利用与主要形象相反、相异的次要形象,从反面衬托主要形象。

《从军行》这首诗以边塞的景物、思乡的感情,以及环境的艰苦、战争的残酷,反衬出远征将士的爱国之心、破敌之志。

2.夸张手法的运用《秋夜将晓出篱门迎凉有感》诗中的“三万里”、“五千仞”、“上摩天”、“泪尽”都是运用了夸张的手法,正是这些夸张描写,把诗人对祖国的热爱,对苟且偷安,不去收复失地的求和派的愤懑,以及对遗民遭受的苦难的深切同情表现得淋漓尽致。

【作者作品】王昌龄(698—757),字少伯,河东晋阳(今山西太原)人。

盛唐著名边塞诗人,后人誉为“七绝圣手”。

早年贫贱,困于农耕,年近不惑,始中进士。