汉硕考研《中国文化要略》复习笔记第五章汉字

- 格式:doc

- 大小:110.50 KB

- 文档页数:7

汉语考研知识点总结大全第一部分:音韵学音韵学是语言学的一个重要分支,它研究了言语中的音、韵、声调等方面的规律。

音韵学对于理解语言的音素、语音规律和历史变迁,对于汉语考研来说是至关重要的。

1.1 音素音素是语言中的音的最小单位,是区分不同意义的音的基本要素。

在汉语中,音素主要分为辅音和韵母两类,辅音包括声母和塞音、擦音、爆破音等多个类别,而韵母包括单韵母和复韵母等。

在考研中,需要掌握汉语音素的构成和规律,以便正确理解和发音。

1.2 声调声调是指语言中音节的语调变化,是区分不同意义的重要要素。

在汉语中,声调有四个基本调和一个轻声,不同声调可以改变词的意义。

在考研中,需要了解汉语声调的规律和变化,以便正确理解和表达。

1.3 韵律韵律是语言中语音节奏、语调起伏的规律,是语言节奏感的重要组成部分。

在汉语中,韵律对于正确表达语意、增强语言的感染力有着重要作用。

在考研中,需要理解汉语韵律的基本规律和变化,以便正确表达和理解语意。

第二部分:形态学形态学是语言学的一个重要分支,它研究了语言中词的形态变化规律,对于理解词的构成和变化、深入掌握语言结构和历史发展有着重要作用。

2.1 词素词素是词的最小单位,是语言中构成词的基本要素。

在汉语中,词素包括单字词和多字词,它们可以独立存在,也可以组合成复杂的词语。

在考研中,需要掌握汉语词素的构成和词性的变化规律,以便正确理解和使用词语。

2.2 词类词类是指语言中词的不同类别,包括名词、动词、形容词、副词、代词、数词、量词、连词、介词、助词等。

在汉语中,词类的界定和分类有其特殊的规则和特点。

在考研中,需要了解汉语词类的分类和特点,以便正确理解和使用词语2.3 词法词法是研究词的构成和变化规律的学科,它研究了词的构成、派生、变化和使用等方面的规律。

在汉语中,词法对于理解词的构成和意义、掌握词语的用法和变化有着重要作用。

在考研中,需要掌握汉语词法的基本规律和变化,以便正确理解和使用词语。

中国文化要略第一章总论(一)何为文化?中国古代“文化”的含义指的是狭义的精神层面含义。

如:汉代认为是与武治相对的,文教治理国家的手段。

唐代孔颖达认为是指社会的文化,主要指文学艺术和礼仪风俗等属于上层建筑的那些东西。

顾炎武认为人自身的表现和国家的各种制度也属于文化的范畴。

西方“文化”一词culture来源于拉丁语cultura意为耕种、栽培,也引申为对人的性情的陶冶和品德的培养。

所以西方“文化”的含义包涵了人的物质生产到精神生产两个领域,比之中国古代文化的含义更加宽泛。

英国文化学家泰勒定义到“包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。

”在文化史研究方面具有开先河的作用。

近现代马克思主义哲学家罗森塔尔·尤金定义为“文化是人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。

从比较狭隘的意义来讲,文化就是在历史上一定物质资料生产方式的基础上发生和发展的社会精神生活形式的总和。

”不可否认的是文化的核心是人。

没有人就没有文化。

文化是人类智慧和创造力的体现。

人类是文化的创造者、享受者和改造者。

人在受到文化约束的同时人在文化中永远是主动的。

我们了解和研究文化,其实主要是观察和研究人的创造思想、创造行为、创造心理、创造手段及其最终成果。

文化层次分为四个:一、物质文化层:即人的物质生产活动及其产品的总和,是看得见摸得着的集体实在的事物,如:衣食;二、制度文化层:指人们在社会实践中建立的规范自身行为和调节相互关系的准则;三、行为文化层,指人在长期的社会交往中约定俗成的习惯和风俗,是一种社会的、集体的行为,不是个人的随心所欲;四、心态文化层:指人们的社会心理和社会的意识形态,包括人们的价值观念、审美情趣、思维方式以及由此而产生的文学艺术作品。

这是文化的核心,也是文化的精华部分。

(二)了解中国文化必要性:中国人也要认识和改造自己1.我们并不真正地了解自己2.我们不容易认识自己3.我们还不能很好地把握自己(三)中国文化的民族特点文化有外在和内在两种,外在的是样子即形态,内在的是品性即精神。

《中国文化要略》复习笔记第一章简论1.《周易·贲》:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

”意思是:统治者通过观察天象,可以了解时序的变化;通过观察人类社会的各种现象,可以用教育感化的手段来治理天下。

2.中国古代的“文化”概念,指的是狭义的精神层面的东西,即人类社会的文化主要是指文学艺术和礼仪风俗等属于上层建筑的那些东西。

3.马克思主义理论家将“文化”分为广义和狭义两种,广义的“文化”指人类在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和;狭义的“文化”指在历史上的一定的物质资料生产方式的基础上发生和发展的社会精神生活形式的总和。

4.文化的核心是人。

一般把文化分为四个层次:物态文化层,指人的物质生产活动及其产品的总和,是看得见摸得着的具体实在的事物,如人们的衣食住行等;制度文化层,指人们在社会实践中建立的规范自身行为和调节相互关系的准则;行为文化层,指人在长期社会交往中约定俗成的习惯和风俗,它是一种社会的、集体的行为,不是个人的随心所欲;心态文化层,指人们的社会心理和社会的意识形态,包括人们的价值观念、审美情趣、思维方式以及由此而产生的文学艺术作品。

心态文化层是文化的核心部分,也是文化的精华部分。

5、当代哲学家张岱年中国文化“综合创新”的观点。

一、马克思主义普遍真理与中国文化优秀传统的综合,即用马克思主义的唯物辩证法对中国文化传统进行分析,去粗取精,去伪存真,以马克思主义普遍真理为指导,揭示中国文化的优秀传统。

二、中国文化的优秀传统与近代西方文化的先进成就的综合,即批判继承两种文化中值得继承的东西。

三、就中国本身的文化传统而言,还要注意儒、墨、道、法四家的综合,即儒家以和为贵的思想,道家的批判精神,墨家重视自然科学与形式逻辑的学风,法家以法治国与肯定“力”的作用的观点。

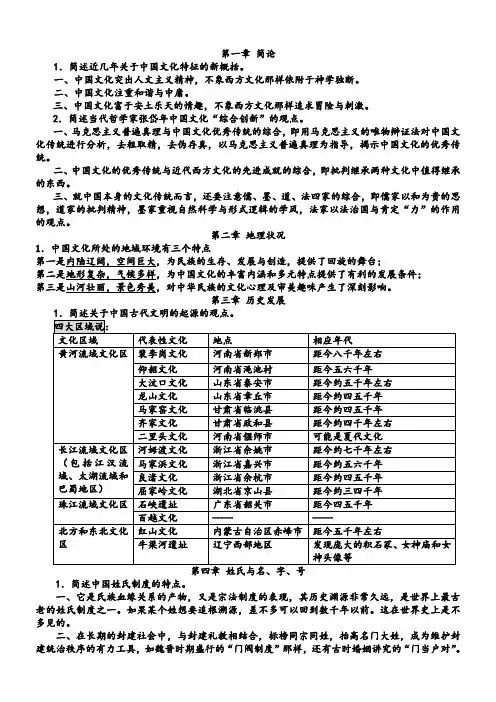

第二章地理状况1.中国文化所处的地域环境有三个特点,第一是内陆辽阔,空间巨大,为民族的生存、发展与创造,提供了回旋的舞台,是造成中国文化亘古独立、长生不灭的根本原因,也是中国文化带有封闭保守特点的环境因素;第二是地形复杂,气候多样,为中国文化的丰富内涵和多元特点提供了有利的发展条件;第三是山河壮丽,景色秀美,对中华民族的文化心理及审美趣味产生了深刻影响。

育明教育汉教专业资深专家徐老师以及13年6名育明考到北大汉教350分以上的学员综合分析:整体看来,2013年的北京大学汉语国际教育专业研究生入学考试的专业课的难度并不大,基本上还是延续着往年的难度,所以,2014年的北大考研的复习还是要以基础为关键点,打好基础。

育明教育根据内部信息和7年的辅导经验,为2014年准备考取北大研究生的学生提供最权威的参考书目以及内部信息,希望能给14年准备考研的学生带来最大的帮助。

2014年北京大学汉语国际教育考研状元笔记及历年真题解析北京大学汉语国际教育视频课程+内部资料+最后押题三套卷+公共课阅卷人一对一点评=2500元7月1日前购买8折优惠古代人名字号之间的关系如何?p59(没有与号的关系)名和字的关系:(1) 名与字意义相同;(如:屈原名平;诸葛亮字孔明)(2) 名与字意义相关;(如:赵云子子龙(云生龙);)(3) 名与字意义相反;(如:晏殊字同叔)(4) 名与字的意义取自五行相生;如:楚公子“壬(水)夫”字“子辛(金)”,取水生于金之意。

(5) 以伯、仲、叔、季排行为字;如:刘邦字季;班固字孟坚(6) 取于古语或成语“取号”方式由文人士大夫的性情、爱好及其居处环境而定。

或用于本人,或用于斋名。

郡望是什么?p54指某一姓氏世居某郡而为人们所仰望,实际指某一姓氏的社会影响。

古代的氏有哪些来源?p50~53姓氏的主要来源:(1)最早产生的姓:姬、姜、姚等;(2)国邑:齐、鲁、燕、韩等;唐、夏、周等;(3)官职:司马、司徒、司空、帅、尉、史等;(4) 祖父或父亲的名或字:王子、公孙、公子、王孙等;(5) 排行次第:孟、仲、季等;(6) 爵号或谥号:王、侯、昭、庄等;(7) 居住地;西门、南宫、东郭等;(8) 职业或技能:屠、陶、乐、卜等;(9) 以事为氏:理氏、林氏(10)避讳改氏和皇帝赐氏:姬姓改成周姓,唐中宗的王皇后被赐为蟒氏。

(11) 少数民族的称呼:长孙、慕容、尉迟等。

第一章简论1. 泰勒的文化定义:文化是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗,和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。

《辞海》的解释:文化就是在历史上一定的物质资料生产方式的基础上发生和发展的社会精神生活形式的总和。

2. 文化结构的四个层次:1)物态文化层:指人的物质生产活动及其产品的总和,是看得见摸得着的具体实在的事物,如人们的衣、食、住、行等。

2)制度文化层:指人们在社会实践中建立的规范自身行为和调节相互关系的准则。

3)行为文化层:指人们在长期社会交往中约定俗成的习惯和风俗,它是一种社会的、集体的行为,不是个人的随心所欲。

4)心态文化层:指人们的社会心理和社会的意识形态,包括人们的价值观念、审美情趣、思维方式以及由此而产生的文学艺术作品。

3. 中国文化的特点:1)外在特点A.统一性:中国文化在其历史发展的长河中,逐渐形成了一个以华夏文化为中心,同时汇集了国内各民族文化的统一体。

B.连续性:中国文化在历史发展中没有中断过,它是一环扣一环地连续发展的。

C.包容性:中国文化能够兼收并蓄。

D.多样性:中国文化虽然是一个完整的统一体,但因中国地域广大,民族众多,所以内部的区域文化和民族文化又呈现出丰富多彩的差异。

2)内在特点A.中国文化突出人文主义精神,它不像西方文化那样依附于神学独断。

中国虽然也有宗教,但它并没有渗透到日常生活的各个方面。

相反,在中国人的生活里,宗法道德观念才是维系整个社会的根本纽带。

B.中国文化注重和谐与中庸。

C.中国文化富于安土乐天的情趣。

第二章地理概况中国的地理特点:内陆辽阔,空间巨大,为民族的生存、发展与创造提供了回旋和施展的舞台;地形复杂,复杂多样,为中国文化的丰富内涵和多元特点提供了有利的发展条件;山河壮丽,景色秀美,对中华民族的文化心理及审美趣味产生了深刻影响;1.世界屋脊:青藏高原2.四大盆地:塔里木盆地、准格尔盆地、柴达木盆地、四川盆地3.四大平原:东北平原、华北平原、长江中下游平原、珠江三角洲平原四大高原:青藏高原、云贵高原、黄土高原、内蒙古高原秦朝疆域:东到大海,西到陇西,南到广西,北到长城唐朝疆域:东到大海,西到咸海,北到黑龙江以北的外兴安岭和库页岛一带,南到南海元代疆域:北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表清代疆域:西北达巴喀什湖北岸,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东南到台湾及其附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等,南到南海诸岛5.明代设(奴儿干都司)管理整个黑龙江流域和乌苏里江流域。

中国文化要略------第五章汉字第五章汉字一、填空1.人类文明的进化过程,是先有语言而后才有文字,这是因为口头的语言已经无法满足人们交往和记事的需要,于是产生了一种信息符号体系,用以记录口头语言的内容。

2.文字的产生标志着社会文明有了划时代的进步,标志着人的思想、感情、意志可以累积为精神财富。

3.从一般的规律看,文字的发展变化总是从形象到抽象,从感性到理性,从简单到复杂。

4.我国现存最早的文字是甲骨文和金文。

5.甲骨文包括原始甲骨文和殷墟甲骨文。

甲骨文之后是金文,又叫钟鼎文,是商周时代刻在青铜器上的文字,其中以周代金文为多。

到了战国末年,字体逐渐接近小篆。

6.汉字的演变是甲骨文-金文-篆书-隶书-行书和楷书。

篆书又有大篆和小篆之分,大篆以石鼓文为代表。

7.人们对汉字的研究,早在先秦时代就开始了,当时的研究成果有《史籀篇》,已失传。

秦代有李斯的《仓颉篇》、赵高的《爰历篇》、胡毋敬的《博学篇》等。

到汉代,将秦代的三书合一,仍称《仓颉篇》,此外,又有史游的《急就篇》。

这些著作主要是给儿童识字用的,因而统称为“小学”。

8.东汉许慎的《说文解字》一书,系统分析了汉字的六种结构,学术上称为“六书”。

“六书”一词最早见于《周礼》,但并未指出“六书”是什么,后世文字学家采用许慎的名称,班固的次序。

“象形者,画成其物,随体诘诎,日、月是也。

指事者,视而可识,察而见意,上、下是也。

会意者,比类合谊,以见指[衤日]nì,武、信是也。

形声者,以事为名,取譬相成,江、河是也。

转注者,建类一首,同意相受,考、老是也。

假借者,本无其字,依声托事,令、长是也。

”其中,造字法是象形、指事、会意、形声,用字法是转注和假借。

10.从清末以来就有许多热心的学者探索汉字改革方案,如采用简笔,采用拉丁字母,采用数码式符号等。

“五四”运动后,有的学者大力主张汉字拉丁化,钱玄同曾提出汉字改革分两步走:第一步采用注音字母;第二步采用罗马字母。

北语汉硕考研《中国文化要略》重难点第三章中国文化依赖的社会政治结构这一章还是比较重要的,出简答题的资源点较多,不排除出论述题,因此要重点把握。

1、影响一个民族文化发展的因素包括:特定的地理环境、经济状况、外来因素以及社会政治结构。

2、中国古代的社会政治结构有两个特点影响中国文化:一是以血缘关系为纽带的宗法制度完备而系统;二是专制主义严密。

3、了解中国传统社会的政治结构,是理解中国文化特点的一个重要方面。

第一节宗法制度的产生与确立1、由于自然环境和各地居民生活方式的不同,血缘关系在居民社会生活中的地位和表现形态也有很大的差异。

地中海沿岸国家较早从事海上的工商业贸易活动,形成了以地域和财产关系为基础的城邦社会。

中国人则过着与世隔绝、聚族而居的生活,较多地保留了血缘家族的社会组织形式。

2、宗法制度是氏族社会的血缘关系在新的历史条件下演化而成的,产生于商代后期。

主要内容包括嫡长子继承制、封邦建国制和宗庙祭祀制。

3、西周宗法制度的创立者是周公。

第二节宗法制度影响下中国传统社会结构的特征1、宗法制度影响下中国传统社会结构的特征有四:一是家天下的延续,一部中国史,就是一部家族统治史;二是封国制度不断;三是家族制度长盛不衰;四是家国同构。

(简记:家族国构)2、战国时期,一些不同于西周礼制的新制度不断产生,而且已经相当成熟,如郡县制、官僚制、俸禄制、符玺制、上计制、耕田制等。

3、秦始皇统一中国后,实施中央集权,废分封制,行郡县制,实行编户齐民。

4、宗法制度一直深深影响中华民族的主要原因是小农自然经济生活方式的一直延续。

5、宗法制度的本质是家族制度的政治化。

6、中国封建时代,统治和束缚人民的有四权:政权、神权、夫权和族权。

族权是从父系社会家长制演化而来的,即是政权的补充,又能起到政权无法起到的特殊的社会作用。

宋代以后族权膨胀与宋明理学学发展宗法制度的推波助澜是分不开的。

7、家国同构是指家庭、家族和国家在组织结构方面的共同性。

第一章简论1.简述近几年关于中国文化特征的新概括。

一、中国文化突出人文主义精神,不象西方文化那样依附于神学独断。

二、中国文化注重和谐与中庸。

三、中国文化富于安土乐天的情趣,不象西方文化那样追求冒险与刺激。

2.简述当代哲学家张岱年中国文化“综合创新”的观点。

一、马克思主义普遍真理与中国文化优秀传统的综合,即用马克思主义的唯物辩证法对中国文化传统进行分析,去粗取精,去伪存真,以马克思主义普遍真理为指导,揭示中国文化的优秀传统。

二、中国文化的优秀传统与近代西方文化的先进成就的综合,即批判继承两种文化中值得继承的东西。

三、就中国本身的文化传统而言,还要注意儒、墨、道、法四家的综合,即儒家以和为贵的思想,道家的批判精神,墨家重视自然科学与形式逻辑的学风,法家以法治国与肯定“力”的作用的观点。

第二章地理状况1.中国文化所处的地域环境有三个特点第一是内陆辽阔,空间巨大,为民族的生存、发展与创造,提供了回旋的舞台;第二是地形复杂,气候多样,为中国文化的丰富内涵和多元特点提供了有利的发展条件;第三是山河壮丽,景色秀美,对中华民族的文化心理及审美趣味产生了深刻影响。

第三章历史发展1.简述中国姓氏制度的特点。

一、它是氏族血缘关系的产物,又是宗法制度的表现,其历史渊源非常久远,是世界上最古老的姓氏制度之一。

如果某个姓想要追根溯源,差不多可以回到数千年以前。

这在世界史上是不多见的。

二、在长期的封建社会中,与封建礼教相结合,标榜同宗同姓,抬高名门大姓,成为维护封建统治秩序的有力工具,如魏晋时期盛行的“门阀制度”那样,还有古时婚姻讲究的“门当户对”。

三、它虽然以汉族原有的姓氏为主体,但是也吸收和容纳了许多其他民族的文化成分,因此它已经成为民族团结和融合的象征。

在历史中有少数民族改姓汉姓,也有臣子被皇帝赐予“国姓”,因此姓张的不一定都是汉族,姓慕容的也不一定就是少数民族。

2.介绍姓氏的几种主要来源。

一、最早产生的姓,即真正意义上的姓。

第5章汉字5.1复习笔记一、汉字的产生1.文字(1)文字是文化的一种载体,它记载了文化发展的历史轨迹和丰富成果。

(2)人类文明的进化过程,是先有语言而后才有文字,这是因为口头的语言已经无法满足人们交往和记事的需要,于是产生了一种信息符号体系,用以记录口头语言的内容。

(3)文字的产生标志着社会文明有了划时代的进步,标志着人的思想、感情、意志可以累积成为精神财富。

文字的演变发展规律是从形象到抽象,从感性到理性,从复杂到简单。

2.汉字的产生(1)八卦演变汉字是由伏羲发明的,因为伏羲发明了八卦,而文字是从八卦演变来的;(2)结绳记事汉字起源于结绳记事,而据说结绳记事是从神农氏开始的,因此汉字最早是由神农创造的;(3)仓颉造字汉字的创造者为黄帝的史官仓颉。

3.汉字的起源汉字的起源,最早应当是原始社会的图画和象形符号。

二、现存最早的汉字我国现存最早的汉字是甲骨文和金文。

1.甲骨文甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字,是清光绪二十五年(1899年)由清朝的金石学家王懿荣等首先发现,出土地点在今河南省安阳市小屯村。

到1910年,著名学者罗振玉肯定了安阳小屯村为商代故都——殷墟,此后这些甲骨文即称为“殷墟甲骨文”,定为“商代甲骨文”。

2.金文甲骨文之后便是金文,又称“钟鼎文”,是商周时代刻在青铜器上的文字,其中以周代金文为多。

三、石鼓文1.汉字的演变由甲骨文到金文,由金文到篆书,由篆书到隶书,然后才是现在使用的行书和楷书。

篆书又分大篆和小篆,小篆现在还比较多见,大篆则仅以石鼓文为代表。

由于其发现早于殷墟甲骨文,曾被当作中国最早的文字。

2.石鼓文石鼓文是刻在十块鼓形石上的文字,也是我国现存最早的石刻文字。

石鼓上刻的都是四言诗,每面鼓上一首,共十首,内容为歌颂国君田猎事迹。

其字体是由金文向小篆过渡的一种字体,其书法字体多取长方形,体势整肃,端庄凝重,笔力稳健,在汉字发展史上有重要的研究价值。

四、汉字的结构——六书1.《史籀篇》人们对汉字的研究,早在先秦时代就开始了。

北语汉硕考研《中国文化要略》重难点中国文化的历史地理环境这一章内容不太复杂,掌握划定的重点即可。

1、中国文化的历史地理环境是指中国进入文明社会以来的整个历史时期的地理环境,包括自然地理环境和人文地理环境。

(也称中国文化产生和发展的地理生态环境)2、人文地理环境分为经济地理环境和社会文化环境。

3、考察中国的传统文化,必须将它们放在当时的地理环境条件下来研究。

第一节中国历史地理环境的基本特征1、中国历史地理环境的基本特征包括:疆域、政区、民族、人口、地形、地貌、气候等。

2、中国历史上只有月氏族的主体在公元前2世纪迁到中亚了,其他各民族都没有完全离开过中国。

3、从境外迁入中国的民族是朝鲜族、俄罗斯族、塔塔尔族。

4、中国历史上,除汉族以外,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、契丹、女真、蒙古、满族都曾经建立过统治中原地区的政权,其中蒙古、满族还统治过整个中国。

5、商和西周时期实行分封制,从上到下“分土而治”。

秦以后,郡县制基本上推行到了全国。

6、元朝的中央政府称为尚书省。

7、我国地势西高东低,形成地形上的三级台阶,惯称为三大阶梯。

8、我国最低的内陆盆地是吐鲁蕃盘地。

9、中国疆域的基础是在乾隆年间最终确定的。

10、中国的气候有三个特点:一是季风气候明显;二是大陆性气候强;三是气候类型多种多样。

(简记:季大多)第二节地理环境对中国文化的作用与影响1、地理环境,主要是指“生物,特别是人类赖以生存和发展的地球表层”,分为自然环境、经济环境和社会文化环境三个方面。

(注意前面是先分自然和人文,再从人文中分出经济和社会文化)2、地理环境主要是自然环境,随着人类生产力的发展,自然环境与经济环境、社会文化环境的严格区分越来越难。

3、地理环境是人类赖以生存和发展的物质基础,也是人类的意识或精神的基础。

4、地理环境对人类和人类社会所起的作用有四个方面:一是为人类的生产、生存、发展、消亡或离开这个环境提供物质基础;二是决定这个环境中的一切生物及其活动,决定其产生、发展以至消亡的过程。

中国文化要略知识点④精华版《中国文化要略》,考试必备!不但帮助加深记忆,更值得细细品味。

语言和文化不分家,本文值得汉语老师收藏。

专辑共五篇,本文是第四篇,大家可以关注公众号【对外汉语北京】阅读①~⑤篇。

“中国文化要略④”第一章简论第二章地理状况第三章历史发展第四章姓氏与名、字、号第五章汉字第六章学术思想第七章宗教信仰第八章古代教育第九章科举制度第十章典籍藏书第十一章科技成就第十二章传统建筑1原始人群都是利用天然的岩洞作为居住的处所,后来人们觉得这些洞穴在夏天时比较潮湿,就在地面挖些土坑,用土层作为四周的壁体,上面搭些简单的木架,形成高出地面、略略通风的“半穴居”或“浅穴居”。

在浙江省余姚市河姆渡文化遗址中还发现了迄今最早的“榫卯结构”遗迹。

这种“半穴居”就是最早的房屋建筑。

这已经到了新石器时代。

在半穴居的基础上才逐步发展成为地面上的建筑物。

21974年在湖南省北部的澧县发现了距今六千多年的“城头山古文化遗址”,其古城址保存完整,城区面积达8.8万平方米,城墙外有宽阔的护城河,这是中国已知年代最早的城市。

另外,在传说中的伏羲建都的陈(今河南淮阳县),发现了一座龙山文化时期的“平粮台城址”,距今已四千年。

3近年在河南省偃师市发现的商代早期都城遗址,是迄今发现的年代最早、规模最大、保存最好的古代都城遗址,可能是商汤建国后的第一个都城“西亳”。

另一处重大的发现,是位于山西省凤翔县的春秋时期的秦国都城“雍城遗址”。

4我国历史上最大的古城是隋大兴城、唐长安城,全城面积为84.1平方公里,约为现存西安古城(明代建)的七倍半以上,比早它一百年建城的拜占庭古城也大七倍多。

隋大兴城的总设计师是宇文恺。

5唐代的长安城由郭城、皇城和宫城三部分组成。

东、西、南、北四面各开三个城门,其中以南边正中的“明德门”为最大,是全城的正门。

城内划分为108个里坊(唐代增为100个)和都会(东市)、利人(西市)两个市场。

南北向有11条大街,东西向有14条大街。

汉字与中国文化第一章绪论·“今之文字,形声转多,而察其缔构,什九以象形为本柢”,“故其所函,遂具三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也”——鲁迅《汉文学史纲要》汉字三美:形美—书法篆刻;音美—诗词韵文;意美—文化内涵一、文字与汉字(一)中国古代关于“文字”的概念·文,错画也。

象交文。

今字作纹。

字形表示人身上刺画花纹,是“纹”的本字或省作·字,会意兼形声。

从宀( mián)从子,子亦声。

在屋内生孩子。

本义:生孩子)苦山有木,服之不字。

——《山海经·中山经》不能字人之孤而杀之。

——《左传·成公十一年》·它是有声言语的补充性交际手段,这种手段在语言的基础上产生,主要用来把言语传到远处,长久保持,并且借助图形符号或形象来表现,通常这些符号或形象表达某种言语要素——一个个最简单的信息、单词、词素、音节或音素。

”——伊期特林·文字:文字是记录语言的书写符号系统,是辅助语言并扩大它作用的工具。

·汉字:汉字是记录汉语的可直接表达观念的具有象征作用和审美(汉字书法)价值的书写符号。

(二)汉字的功能1、文字的功能·文字不仅使听觉信号变为视觉信号,它还是语言的延长和扩展,使语言打破空间和时间的限制,传到远处,留给未来·文字的诞生,标志着人类历史由传说时代进入信史时代。

·“声不能传于异地,留于异时,于是乎书之为文字。

文字者,所以为意与声之迹也。

”——陈澧《东塾读书记》2、汉字的三大功能:汉字是表意文字文字语言观念(1)汉字记录汉语(2)汉字同汉语一样,可以直接表达观念(3)汉字本身也是一种语言,具有丰富的文化内涵。

•歪尖粜籴(di2 )孬汆(cuan2)咡(er3)嘦(jiao4)美扉箸/筷二、汉字与文化(一)什么是文化·文《说文·文部》:“错画也。

条交文。

·化《说文·匕部》:“匕,变也‘从到(倒)人’义;又曰“化、教行也,从匕从人,匕亦声,’按,“匕”是“化”的初文,变化是本义,教化是引申义·“圣人之治天下也,先文德而后武力。

2012IPA对外汉语广辅导《中国文化概论》笔记:汉字的结构及其人文精神

汉字的结构及其人文精神

1、人类最初的精神产品是语言。

文字的出现晚于语言,直到5000年前才产生。

2、在一切社会现象和自然现象中,只有语言和遗传代码是人类从祖先传给后代的两种最基本的信息。

3、语言是人最重要的文化环境,决定了人的思维、感情、知觉意识、文化承诺等;语言又是维系人与世界各种关系的基本纽带,是表达人的思想、感情、意志的主要手段,是传统和文化发展的主要媒介。

4、语言是民族文化最典型的表征。

一个民族的文化心理结构深藏在民族语言中,因而语言结构具有民族文化的通约性。

5、汉语的组织方式有很强的灵活性,这种灵活性根源于汉语建构的简易性;主要表现在词语的弹性上,即词义功能的发散性上。

6、汉语在组成句子时,除了讲究语法上的选择和词汇上的选择之外,还讲究音韵上的协调平稳。

7、汉语句子组织建构过程的两个基本环节是组块和流块。

学科教学语⽂考研准备之中国古代汉语完整笔记1-10⼀、古代汉语常⽤⼯只书I 字典辞书的编排:I )按部⾸和笔画拝列。

2)按汚序排列。

3)按号码排列。

2注⾳⽅式:I )直⾳:即川同⾳字注⾳?2)反切:⽤四个汉字拼注⼀个汉字读⾳的注⾳⽅法。

共⽅法是:反切上字与被切字声何相同,⼘?字与被切字的母.声调相同。

如:“呼报反”,即⽤“呼”的出母h 和“报”的韵母ao 声调(、湘拼,是“号”或3爱好,的,好七3)注⾳字母和拼⾳字母注⾳。

3释义⽅式:I )直训:也叫语词式?它⽤⼀个词去解释另⼀个词。

如:元,始也。

2)描写:对被释对象的特征、形状,位置、作⽤等给予解释。

如:⽸.⽡器,所以盛酒浆.杂⼈⿎之以⽢歌。

3)义界:也称为定义式。

如:⽃,⼗升也。

4)讐况:即⽤⼈们熟知的事物去⽐⽅不熟悉的或难以解说的事物。

如:⿊,⽕所熏之⾊也。

4常⽤⼯具书:I )《说⽂解字》简称《说⽂》,东汉许慎吾.是我国规存最早的字典?全H 分汉字为54。

部.开创了以部⾸统率汉字的字典编簪法,收字以⼩篆为主.⼆、汉字的结构1、汉字的结构与”六书” 1)六书:象形、指事、会意、形声、转注、假借&2)尊形:象形字的结构特点是依样価領芦.即许慎所谓“侦成其物. 施体诘训。

如⽇,IJ.⽌,⽬,⼈.车.⾏、⽜、⽠、眉.虎.⾼, ⼣、⽝、⼥等.3)指爭:许慎的定义是?,视⽽可识,察⽽见意.”⼀眼看去就可以认识⼤体.仔细观察就发现意义所在。

如:上.下.中、亦(跋)、本. 末、未、⼨、刃、⽢等。

4)会意:许慎:“⽐类合谊,以见指挥.,,字⽽意思是会合成意?即由若⼲符号相互.构成-种联系来表达某种意义.如:逐、取.武.及、成、朝、取牧A f 1 A f % A f —M5)形声:由两个部分构成,"滞分表⽰意义或字义的属类,叫彬符(成意符):另⼀部分⼤致址表咅,叫声符。

如江、河、杨.柳11)省形和省声:有少数形声字.它的形符或声符已经筒省.必须补全W 能起表意或表声作⽤,如;釜,从⾦省,⽗声.由,从南,⽥省12)最早成系统的⽂字,现在已知的是商代的⽂字,包括商代⾦⽂、甲⾻⽂。

汉硕考研||《中国文化要略》复习笔记第五章汉字

第五章汉字

一.汉字产生三种旧说

1.汉字是由伏羲发明的,因为伏羲发明了八卦,而文字是从八卦演变来的。

2.汉字起源于结绳记事,而据说结绳记事是从神农氏开始的,因此认为汉字最早是由神农创造的。

3.汉字的创造者为黄帝的史官仓颉。

这三种说法都不足信,汉字的起源,最早应当是原始社会的图画和象形符号。

二.汉字的演变

三.汉字的结构——六书

四.汉字结构的基本精神

1.写实主义精神:象形字的写实性自然不必细说,它们都是从实物演化而来的。

即便是会意字,也设法以两个或两个以上的具体实在的事物去象征它的意义。

2.人体本位精神:在汉字结构中,是以人为感觉万物的基础,一切物质的存在,都是有人去感受的;或者说人是物质世界的中心,是万物的主体成分。

3.原始社会物质条件和精神生活的反映:汉字最初产生在我国原始社会后期和奴隶社会前期,这个时期的社会生产主要是农业、家畜饲养业和制陶、铸铜等手工业,精神生活主要是祭祀活动。

反映在造字方面,就出现了大量反映以上活动的汉字。

五.汉语言文字对思维方式的影响(补充)

汉字对国人的思维方式、哲学思想、儒家思想都有影响,在政治统一方面也有很深的体现。

(一)促进传统的思维方式——写实主义与形象思维(★与对外汉语教学息息相关)

1.中国人自古重形象思维,注重对人自身与大自然的观察,然后给以形象的描绘。

2.中国人的形象思维与西方不同,注重整体性,模糊性。

抓事物主要特征,生动表达。

3.不求外形和局部的逼真刻画,不求形似,而求神似。

4.汉字的创造和绘画的表现均如此。

如木,牛,羊等字,从象形到符号化都使人一见到汉字就想到形象。

(二)巩固传统的哲学思想——天人合一

1.中国传统的哲学思想之一的“天人合一”把自然界和人看成一个整体。

认为:认识宇宙的中心,认识人的自身即认识自然万物的过程。

这种观念反映在汉字中:指人体部位,行为,特点的符号,也可以指物,即这个字既属于人也属于物,如“首”字本指人头,又可以指器物把柄顶端,或带头者,如“擒其首”,“部首”;再如“耳”字本指人耳,又可以指附于事物两旁,便于提携之物,或探听者,如“鼎,其耳三寸”,“充当耳目”。

2.字的本意与后起意义之间的关系,可以看出古人是通过认识自身来认识万物的,人和自然处于完全统一的整体结构中。

(三)延续传统的儒家思想——三纲五常

1.反映家庭观念:如“安”字,女人在屋里则安(男大当婚,女大当嫁)。

又如“好”字:女人带着儿子则好(不孝有三,无后为大)。

2.反映男尊女卑观念:如“夫”字:顶天立地站着的人为夫,而“妇”(其繁体字)字:手拿扫帚的人为妇。

汉字在简化之前,很多繁体字反映儒家思想对国人的影响。

(四)统一规范全国语言;保证政治统一

1.汉字沟通了语音差异较大的各种方言。

书写与语音关系疏远,因此有跨越时空的稳定性。

2.汉字作为全国范围内通用的交际工具,保证了全国的交流,成为政治统一的基础之一。

3.从北到南,从南到北,文字相同;从合到分,从分到合,文字不变。

4.海峡两岸,文字相同,相通,同宗同源,分裂无理。

【其他重要知识点】

1.(文字)的产生标志着社会文明有了划时代的进步,标志着人的思想、感情、意志可以积累成为精神财富。

2.汉字的起源,最早应当是原始社会的(图画)和(象形符号)。

3.我国现存最早的汉字是(甲骨文)和(金文)。

4.甲骨文最早是由清代的金石学家(王懿荣)首先发现的。

5.甲骨文包括(原始甲骨文)和(殷墟甲骨文)。

6.篆书分大篆和小篆,大篆以(石鼓文)为代表,它是我国现存最早的石刻文字,也是由金文向小篆过渡的一种字体。

7.研究汉字的书,有秦代的(《仓颉篇》)(《爰历篇》)(《博学篇》),到汉代,三书合一成为(《仓颉篇》)。

8.“六书”这个词最早见于(《周礼》),后世文字学家多采用(许慎)的说法定名,(班固)的说法定序。