2021-2022学年冀人版五年级科学上册第10课 地球的内部教案

- 格式:docx

- 大小:18.12 KB

- 文档页数:3

五年级科学《地球内部》教学设计精品教案一、教学内容本节课选自五年级科学教材第四章《地球与宇宙》第二节《地球内部》。

详细内容包括:地球结构、地壳、地幔、地核特点及地震波传播。

二、教学目标1. 解地球结构,掌握地壳、地幔、地核分布及特点。

2. 理解地震波传播原理,解地震波传播速度与地球内部结构关系。

3. 培养学生观察、分析、推理能力,激发学生对地球科学好奇心和探索精神。

三、教学难点与重点重点:地球结构及地震波传播。

难点:地震波传播速度与地球内部结构关系。

四、教具与学具准备1. 教具:地球仪、地震波演示模型、PPT。

2. 学具:每组一份地球结构图、地震波传播图。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用地球仪展示地球表面,引导学生观察地球表面特点,提出问题:“地球内部是怎样?”2. 新课导入(10分钟)(1)通过PPT展示地球内部结构图,讲解地壳、地幔、地核分布及特点。

(2)介绍地震波传播原理,引导学生观察地震波传播图,分析地震波传播速度与地球内部结构关系。

3. 例题讲解(15分钟)(1)出示例题:地震发生时,为什我们先感觉到上下震动,后感觉到左右震动?(2)引导学生结合地震波传播图,分析原因。

(3)解答:因为纵波(P波)传播速度快,横波(S波)传播速度慢,所以我们先感觉到上下震动,后感觉到左右震动。

4. 随堂练习(10分钟)(2)学生独立完成,教师巡回指导。

(2)拓展:讨论地球内部其他现象,如火山、地热等。

六、板书设计1. 地球结构地壳地幔地核2. 地震波传播纵波(P波)横波(S波)七、作业设计1. 作业题目:(1)请简述地球内部结构。

(2)地震波传播速度与地球内部结构关系是怎样?2. 答案:(1)地球内部结构包括地壳、地幔、地核。

(2)地震波传播速度与地球内部结构关系:纵波(P波)传播速度快,横波(S波)传播速度慢。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对地球内部结构及地震波传播理解程度,调整教学方法,提高教学效果。

五年级科学《地球的内部》教学设计教案一、教学内容本节课选自五年级科学教材《地球的内部》章节,详细内容包括:地球的结构、地壳、地幔、地核的特点及组成;地球内部的运动与变化;板块构造学说及其应用。

二、教学目标1. 了解地球的结构,掌握地壳、地幔、地核的特点及组成。

2. 理解地球内部的运动与变化,认识板块构造学说。

3. 培养学生的空间想象能力、观察力和科学思维。

三、教学难点与重点教学难点:地球内部结构的特点及组成;板块构造学说的理解。

教学重点:地球的结构;地壳、地幔、地核的特点及相互关系;地球内部的运动与变化。

四、教具与学具准备教具:地球仪、地质图、地震仪模型、火山喷发实验装置。

学具:笔记本、彩笔、剪刀、胶水。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)通过展示地球仪,引导学生观察地球表面的特点,提问:“地球内部是什么样子呢?”2. 知识讲解(15分钟)(1)地球的结构:地壳、地幔、地核。

(2)地壳:地球表面的一层薄壳,由岩石、矿物组成。

(3)地幔:地壳下面的一层,主要由硅酸盐岩组成,具有塑性。

(4)地核:地球的最内层,分为外核和内核,外核为液态,内核为固态。

3. 例题讲解(10分钟)讲解地震、火山喷发等地理现象与地球内部结构的关系。

4. 随堂练习(10分钟)让学生结合地球仪和地质图,分析地壳、地幔、地核的分布及特点。

5. 实验演示(5分钟)展示火山喷发实验装置,让学生直观地了解火山喷发的原因。

六、板书设计1. 地球的结构:地壳、地幔、地核2. 地壳特点:薄、岩石组成3. 地幔特点:厚、塑性、硅酸盐岩组成4. 地核特点:外核液态、内核固态5. 板块构造学说:地壳运动、地震、火山喷发七、作业设计(1)我国所处的板块位置及其对地震、火山的影响。

(2)地球内部结构对地表形态的影响。

2. 答案:(1)我国主要位于亚欧板块,受印度板块、太平洋板块的影响。

这些板块的相互碰撞、挤压,导致我国地震、火山活动频繁。

(2)地球内部结构对地表形态有重要影响。

冀人版小学科学五年级上册《地球的内部》教学设计教学目标科学知识能说出地球内部有地壳、地幔、地核三个圈层。

科学探究1.能从地球的结构等方面提出可探究的科学问题。

2.能通过观察地球内部构造模型等获取科学事实。

3.能用简单图示等方式记录整理有关信息。

4.能用不同材料制作地球圈层模型。

5.能对探究过程进行反思和评价。

科学态度1.能对地球内部构造产生浓厚的探究兴趣。

2. 能采用新的方法、新的材料,完成制作地球圈层模型。

3.能与他人合作、沟通交流,形成集体的观点。

科学、技术、社会与环境(STSE)能意识到人类对地球内部结构的好奇心是研究地球内部技术发展的动力。

教学重点能说出地球内部有地壳、地幔、地核三个圈层。

教学难点能从地球的结构等方面提出可探究的科学问题。

教学准备教师准备地球内部构造模型、不同颜色的橡皮泥、小刀、直尺、课件、相关的图片或资料。

学生准备《科学学生活动手册》、笔等。

教学建议课时安排:建议安排1课时。

教学过程(一)创设情境,提出问题1.引导:(出示地球内部构造模型)地球像篮球一样是个球体,它在太空中不停地运动着。

你觉得地球和篮球相比较,在结构上可能会有什么相同与不同呢?2.提问:地球内部是什么样的呢?(二)探究发现,形成知识1.讲述:我们每个小组都有一个地球内部构造模型和一些相关资料。

各小组先来观察地球内部构造模型,在初步认识地球内部各部分名称后,再根据提出的问题做深入探究。

2. 要求:(1)观察地球内部有几个圈层?每个圈层的颜色和厚度是怎样的?(2)选择某一个或几个主题,采用不同的方法进一步探究,并将探究结果记录下来。

(3)比一比哪个小组整理的资料更全面,呈现方式更新颖。

3.获取信息:学生在小组内先观察地球结构模型,再根据研究主题查阅资料。

教师巡视指导。

(为学生准备的资料主要包括:地球每个圈层的厚度,各圈层的状态,科学家对地球内部的探索历程等。

)4.整理信息:学生整理收集到的资料,采用记录表、图示、幻灯片等方式呈现出来,并记录在《科学学生活动手册》第14页中。

小学科学11地球的内部(教案)学年科学五年级上册苏教版地球的内部一、教学目标1.了解地球的结构和组成;2.了解地球内部的特点和运动。

二、教学重点1.地球的内部结构;2.地球的内部运动。

三、教学难点1.地球内部的特点;2.地球内部的运动机制。

四、教学准备教学课件、多媒体设备、地球模型或图片。

五、教学过程1.导入(5分钟)通过展示一张地球的图片或地球模型,让学生观察并提问:“地球是什么样的?”引起学生的兴趣。

2.呈现(15分钟)通过多媒体设备呈现地球的内部结构和组成,包括地壳、地幔、外核和内核。

让学生学习这四个部分,并了解它们的特点和相互关系。

3.探究(20分钟)组织学生进行小组活动,每组四人。

每组分工合作,每个人负责一个部分,包括地壳、地幔、外核和内核。

让学生通过自主研究,探究地球内部的特点和组成,并记录所学到的知识。

4.总结(10分钟)请学生汇报自己的研究成果,进行小组展示。

教师帮助学生总结和归纳,梳理地球内部结构的重要特点。

5.拓展(15分钟)通过多媒体设备呈现地球内部的运动机制,包括地壳板块的运动和地震、火山的产生。

让学生了解地球内部的运动对地表的影响。

6.巩固(15分钟)组织学生进行小组讨论,讨论地震和火山对人类生活的影响和防范措施。

教师引导学生思考、交流,并分享讨论结果。

7.作业布置(5分钟)让学生回答以下问题:1)请描述地球的内部结构,包括地壳、地幔、外核和内核的特点和相互关系。

2)请解释地震和火山的产生原因,并谈谈它们对人类生活的影响和防范措施。

六、板书设计地球的内部内核外核地幔地壳七、教学反思本次课程通过多媒体设备的应用,让学生对地球的内部结构和运动机制有了更清晰的认识。

学生通过小组活动和讨论,主动参与了知识探究和交流,培养了他们的合作能力和思维能力。

但在时间控制上略显不足,希望下次能更好地安排课程进度,确保各个环节能得到充分的展开和深入。

教科版(科学)五年级上册(地球内部运动引起的地形变化)教案及教学反思教材分析(地球内部运动引起的地形变化)是教科版(科学)五上(地球外表及其变化)单元中的一个教学内容。

(地球外表及其变化)单元主要指导学生认识地球外表常见的地形及其变化和原因。

本课继(地球外表的地形)让学生了解认识地球外表的地形及整体概况之后,认识地球内部运动引起的地表形态变化。

本节课主要通过火山和地震的事例来认识地球内部的力量是如何改变地形地貌的。

火山和地震是学生非常感兴趣的话题,他们也通过各种途径具备了一些相关的知识。

然而对火山和地震怎样改变着地形,学生可能不很清楚。

本课教学正是基于学生这样的认识根底进行的。

本课内容分为两局部:第—局部是“火山和地震〞,通过事例介绍了火山和地震是怎样改变和重塑地形地貌的。

;第二局部是“地球内部的运动〞,这一局部的教学主要是通过火山和地震的成因让学生认识地球内部的运动。

本课的教学重点是火山和地震会改变地球外表的地形,它们是由于地球内部的运动造成的。

学情分析学生学习本课内容是有肯定根底的,在前面的学习中他们已对地表物质水和空气、岩石和矿物有肯定的了解,对地球内部构造和火山成因,对岩浆岩、沉积岩、化石成因有肯定的认识根底。

火山和地震是学生非常感兴趣的话题,他们也通过各种途径具备了一些相关的知识。

因此学生此时已经具备了肯定的能力根底以及知识根底。

然而对火山和地震怎样改变着地形,学生可能不很清楚。

借助一些火山、地震形成的典型地貌的照片、课件等多媒体的展示,学生是可以理解地球内部的运动会引起板块运动,板块运动影响和改变着地表的地形地貌的。

教学目标1、科学概念:火山和地震会改变地球外表的地形;火山和地震是由于地球内部的运动造成的;地球内部的运动会引起地壳的运动,从而形成山脉、高原、裂谷和海沟等地形地貌;地球外表的变化有时是迅猛剧烈的,有时是缓慢不易觉察的。

2、过程与方法:阅读资料,了解火山和地震是怎样改变地形地貌的;做板块运动的模拟实验,想象和理解地球内部的运动对地表形态的影响。

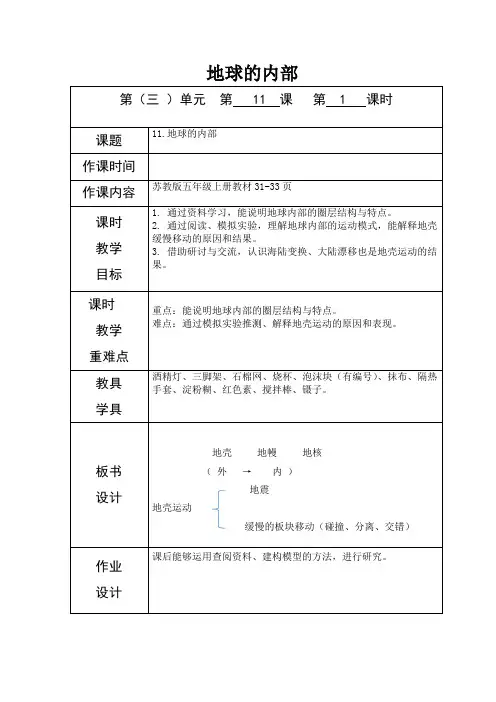

11《地球的内部》教学设计【教材分析】《地球的内部》是苏教版科学五年级上册第3单元《地球大队表面和内部》的第三课时。

通过前面两课的学习,学生已经认识了地球表面常见的地形,了解了其变化和形成原因。

本课内容深入前两课本质层面,旨在帮助学生初步了解地球内部圈层结构和地壳运动模式,初步了解地壳运动会导致地表发生全球性或小范围的海陆变迁,能初步从宏观层面解释地形高低起伏、火山地震频发的原因。

本课共分为三个部分。

第一部分是认识地球内部结构与地壳运动。

先让学生根据地表火山喷发、地热、地震中的物质和能量推测地球内部可能是怎样的,再通过阅读资料认识人类探索地球内部的主要方法和成果,以及科学家对地球内部圈层运动模式作出的猜测。

第二部分是模拟地球板块的漂移与碰撞,通过观察进一步理解地壳运动时板块之间或靠近或远离、或挤压或抬升的现象,意识到能量来自地壳下方处于对流运动状态的岩浆。

第三部分是认识地壳运动导致海陆变化,遵循从局部到整体的认知规律,先让学生根据喜马拉雅山上发现的菊石化石、鱼龙化石推测喜马拉雅山地区很久以前的情况,建立陆地和海洋会转化的意识;再观察地球大陆板块变化示意图,比较今天的地球与两亿年前的地球有什么不同,认识陆地的变化趋势,从而认识海陆变迁、大陆漂移也是地壳运动的结果,为今后继续认识地表变迁理论打下基础。

【学情分析】学生对于地球内部结构并不是一无所知,知道地球内部有炽热的岩浆,有时会冲出地表,形成火山喷发。

但对于组成地球结构的三个圈层缺乏深入的了解,更没有认识到地球内部的结构特点会引起地形地貌的变化。

本节课将带领学生一起探索未知的学习内容。

【教学目标】科学知识:1.知道地球从表面到地心分为地壳、地幔、地核三个圈层,地壳在不断运动着。

2.通过实验,知道地壳运动的能量来自地壳下方处于对流运动状态的岩浆。

3.通过阅读,知道全球性大陆漂移学说,能简单解释海陆变换、大陆漂移现象。

科学探究:1.通过阅读、模拟实验,理解地球内部的运动模式,能解释地壳缓慢移动的原因和结果。

《地球的内部》教案【通用,经典教学资料】一、教学内容本节课我们将探讨《地球的内部》这一主题,内容涉及教材第四章第一节《地球的结构》,详细内容包括:地球的圈层结构,地壳、地幔、地核的组成和特点,以及板块构造学说。

二、教学目标1. 知识与技能:使学生掌握地球内部结构的基本知识,了解地壳、地幔、地核的组成和特点。

2. 过程与方法:培养学生运用地理知识解释自然现象的能力,通过实例分析,提高学生的地理思维能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对地球科学的兴趣,培养学生关爱地球、保护环境的意识。

三、教学难点与重点教学难点:地球内部结构的特点及其对地表现象的影响。

教学重点:地壳、地幔、地核的组成和特点。

四、教具与学具准备1. 教具:地球仪、地球内部结构模型、PPT课件。

2. 学具:笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示地球仪,引导学生思考地球的内部结构。

2. 新课导入:讲解地球内部结构的基本知识,介绍地壳、地幔、地核的组成和特点。

3. 实践情景引入:展示地震、火山等自然现象,引导学生运用所学知识解释这些现象。

4. 例题讲解:分析地球内部结构对地表现象的影响,讲解相关例题。

5. 随堂练习:布置地球内部结构相关的练习题,检查学生对知识的掌握程度。

六、板书设计1. 地球的内部结构地壳地幔地核2. 地壳、地幔、地核的组成和特点3. 地球内部结构对地表现象的影响七、作业设计1. 作业题目:(1)简述地球的内部结构。

(2)分析地球内部结构对地表现象的影响。

(3)举例说明地壳、地幔、地核的组成和特点。

答案:(1)地球的内部结构分为地壳、地幔和地核。

(2)地球内部结构对地表现象的影响表现在地震、火山等自然现象上。

(3)地壳:由岩石组成,平均厚度约30公里;地幔:由硅酸盐岩组成,占地球体积的大部分;地核:由铁和镍组成,分为液态外核和固态内核。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对地球内部结构的知识掌握情况,及时调整教学方法,提高教学效果。

《地球的内部》作业设计方案一、设计背景:本作业设计旨在帮助学生深入了解地球的内部结构和特点,通过进修地球内部的构造,加深对地球的认识,培养学生的科学思维和探索精神。

二、设计目标:1. 了解地球内部的结构和特点;2. 掌握地球内部的构造和运动规律;3. 培养学生的观察和实验能力;4. 提高学生的科学素养和综合能力。

三、设计内容:1. 地球内部的结构:介绍地球的内部分为核心、地幔和地壳,以及它们的特点和互相作用。

2. 地球内部的构造和运动:探讨地球内部的构造和运动规律,如地壳板块运动和地震等现象。

3. 实验与观察:设计实验和观察活动,让学生通过实践感受地球内部的运动和变化。

4. 综合讨论:组织学生进行讨论和分享,加深对地球内部的理解。

四、设计步骤:1. 引入:通过图片、视频等方式引入地球内部的主题,激发学生的兴趣和好奇心。

2. 知识讲解:讲解地球内部的结构和特点,帮助学生建立基本观点。

3. 实验活动:设计实验活动,如模拟地震实验、地幔对流实验等,让学生亲身体验地球内部的运动。

4. 观察与记录:引导学生进行观察和记录,分析实验结果,总结地球内部的特点和规律。

5. 综合讨论:组织学生进行讨论和分享,交流对地球内部的认识和理解,激发学生思考和探索。

五、评判方式:1. 实验报告:要求学生根据实验结果撰写实验报告,包括实验目标、方法、结果和结论。

2. 口头表达:要求学生进行口头表达,分享实验心得和对地球内部的认识。

3. 综合评判:综合思量学生的实验表现、观察记录和讨论表现,评判学生的进修效果和能力提升。

六、延伸活动:1. 实地探索:组织学生进行实地探索活动,了解地球内部的地质构造和特点。

2. 多媒体展示:让学生制作多媒体展示,展示地球内部的结构和运动规律。

3. 知识竞争:组织知识竞争,稳固学生对地球内部知识的掌握和理解。

七、总结:通过本作业设计,学生将深入了解地球内部的结构和特点,掌握地球内部的构造和运动规律,培养科学思维和观察能力,提高科学素养和综合能力,为学生的地球科学进修打下坚实基础。

小学科学22地球的结构(教案)五年级上册科学教科版地球的结构(教案)【引言】地球是我们生活的家园,它有着复杂的结构和丰富的资源。

了解地球的结构对于我们探索自然界、了解宇宙、保护环境都有着重要的意义。

本节课将带领学生们一起探索地球的内部结构,了解它的奥秘。

【一、任务目标】1.了解地球的内部结构;2.掌握地壳、地幔、地核的特点和作用;3.培养学生的观察能力和科学思维。

【二、教学准备】1.多媒体设备;2.教学PPT和教学辅助材料;3.小黑板和粉笔;4.实物:地球仪、示波器、地球截面示意图。

【三、教学过程】一、导入(10分钟)1.教师出示地球仪,引导学生观察地球仪的外观特点,提问:“大家知道地球是什么形状的吗?”2.学生回答后,教师进一步引导:“那么,地球的内部是什么样的呢?你们有什么想法?”3.教师鼓励学生发表自己的看法,并收集学生的答案,记录在小黑板上。

二、学习与探究(60分钟)1.教师利用多媒体设备展示地球的截面示意图,引导学生观察,并解释地壳、地幔、地核的概念和作用。

2.通过示波器进行实物展示,让学生看到地壳的薄弱性和地幔的高温、高压性质。

3.教师让学生观察不同地质构造的岩石样本,帮助学生理解地壳的构成和特点。

三、分组活动(30分钟)1.学生分组,每组负责一个地质现象的研究,如地震、火山喷发、地壳运动等。

2.每个小组根据自己研究的地质现象,设计一个小实验,用于模拟并解释该现象的原理。

3.学生们在小组内讨论、设计实验并完成实验报告。

四、展示和总结(30分钟)1.每个小组依次展示自己的实验结果和解释,并回答其他小组的问题。

2.教师根据学生的展示和讨论,总结地球结构的知识点,并提出问题深化思考。

3.通过小结,引导学生对本节课所学知识的运用和巩固。

【四、教学反思】通过本节课的教学,学生们深入了解了地球的内部结构,并通过实验活动提高了自己的观察力和科学思维能力。

教师在教学过程中注意引导学生自主探索、互动合作,提高了课堂的积极性和学生的参与度。

《地球的内部》导学案第一课时主题:探索地球内部的奥秘一、导入地球是我们居住的星球,而地球的内部究竟是什么样的呢?今天我们将一起来探索地球内部的奥秘,了解地球内部的构造及运动。

二、认知1. 地球的内部结构- 地球内部分为地核、地幔和地壳三层结构,地核又分为外核和内核。

- 地核是地球内部最深处,温度高达5000摄氏度以上,也是地球的磁场形成的地方。

- 地幔是地球内部最厚的部分,位于地壳和地核之间,由固态岩石组成,温度较高。

- 地壳是我们生活的表面,最外层的一层地壳是陆壳,主要由石英、长石等硅酸盐岩石组成,地球上的大陆和岛屿就是由陆壳构成的。

2. 地球内部的运动- 地球内部存在着地质构造运动,主要包括地壳构造运动和岩石圈运动。

- 地壳构造运动是指地壳板块相对移动、地壳板块碰撞、分裂等现象,造成地震、火山等自然灾害。

- 岩石圈运动是指地幔岩浆上升、地壳板块俯冲等现象,形成了地球上的山脉、海洋、火山等地貌。

三、拓展1. 为什么地球内部会存在这样的结构和运动?2. 地球内部的结构和运动如何影响地球的生态环境和人类的生活?3. 试举例说明地球内部的结构和运动对地球上地理环境的影响。

四、实践1. 观察实验:利用简易模型模拟地球内部结构和运动。

2. 实地考察:参观地质博物馆或火山地质公园,深入了解地球内部结构和运动的实际表现。

3. 问题探究:针对地球内部结构和运动相关问题,开展小组讨论探究。

五、总结通过今天的学习,我们对地球内部的结构和运动有了更深入的认识,地球内部的奥秘也逐渐在我们面前展开。

我们应更加珍惜地球这个我们生活在其中的家园,共同努力保护地球环境,让我们的家园更加美丽。

第二课时导学目标:1. 了解地球的内部结构及其特点;2. 掌握地球内部各层次之间的相互关系;3. 理解地球内部的热力学过程和地质活动。

第一部分:导入请同学们回答以下问题:1. 地球的内部结构有哪些层次?2. 地球的内部结构对我们有什么重要意义?第二部分:地球的内部结构1. 地球的外部由地壳、地幔和地核三部分组成。

五年级上册科学教案-3.3地球的内部湘科版教学目标:1.让学生了解地球内部的基本结构,包括地壳、地幔、地核。

2.培养学生通过观察、实验、分析等方法探究地球内部结构的能力。

3.激发学生对地球科学的好奇心和求知欲,提高学生的科学素养。

教学重点:1.地球内部的基本结构。

2.地球内部结构的探究方法。

教学难点:1.地球内部结构的形成原理。

2.地球内部结构的探究方法。

教学准备:1.地球内部结构模型。

2.地球内部结构相关图片。

3.实验材料。

教学过程:一、导入1.聊聊地球:同学们,你们知道地球是什么样子的吗?它有哪些特点?2.引导学生回顾地球的形状、大小等基本特征。

二、探究地球内部结构1.观察地球内部结构模型:同学们,请你们观察这个地球内部结构模型,看看它有哪些部分组成?2.学生观察并回答:地壳、地幔、地核。

3.讲解地球内部结构:地壳是地球表面的一层,它由岩石和土壤组成;地幔是地壳下面的一层,它由岩石组成;地核是地球内部最里面的一层,它由铁、镍等金属组成。

三、实验探究1.实验一:模拟地壳运动a.准备材料:橡皮泥、小木棒、尺子。

b.实验步骤:将橡皮泥揉成球形,用小木棒插入橡皮泥,模拟地壳运动。

c.观察现象:橡皮泥表面出现裂纹,小木棒插入的部分变形。

d.分析原因:地壳在运动过程中,受到力的作用,产生裂纹和变形。

2.实验二:模拟地幔对流a.准备材料:红色和蓝色水、透明容器、热水。

b.实验步骤:将红色和蓝色水分别倒入透明容器,加热热水,观察水流动现象。

c.观察现象:热水上升,冷水下降,红色和蓝色水混合。

d.分析原因:地幔中的岩石在高温下发生对流,使得地球内部物质循环。

1.回顾地球内部结构:地壳、地幔、地核。

2.分析地球内部结构的形成原因:地壳运动、地幔对流等。

3.强调地球内部结构对地球表面形态和人类活动的影响。

五、课堂小结1.本节课我们学习了地球内部的基本结构,包括地壳、地幔、地核。

2.我们通过观察、实验等方法探究了地球内部结构的形成原因。

地球内部有什么教学目标:1、能够通过制作地球构造的模型表述对地球构造的探究结果。

2、知道地球内部分为地壳、地幔和地核。

知道地球内部有炙热的岩浆。

3、知道可以用模型方法来研究科学问题。

体会科学探究中建立模型的意义。

体验探究的球的乐趣。

教学准备:橡皮泥.熟鸡蛋.教学过程一、导入新课1、师:说起地球,我们心中就会涌起无限的感情。

虽然在茫茫宇宙中,地球只能算得上沧海一粟,但她却是我们人类可爱的故乡,唯一的家园。

人类对大自然的一切认识,都是从地球开始的。

作为地球的儿女,我们对于这颗养育自己的行星又有多少了解呢?请问大家地球是什么形状的?(配课件)2、我们都知道地球是一个圆球,那么我们有没有想过这个巨大的圆球里面是什么样的呢?今天就让我们一起来研究《地球内部有什么》(板书课题)二、探究活动活动一:猜测地球内部有什么1、我们都知道,由于大气和水更多吸收太阳光谱中的红色,这颗玲珑剔透的行星便静静焕发出独特的、梦幻般的蔚蓝,这么美的地球,它里面是什么样子的呢?让我们来猜测一下好吗?2、学生交流(生:我觉得有好多的石油。

生:我觉得有好多的煤炭。

生:我想还有许多矿物,如:铁、铝等。

生:我猜想还有许多水。

生:我想还有许多岩石。

生:我觉得地球应该有一个很硬的壳。

……)教师适当评价活动二:人们是怎样了解地球内部的?1、师:同学们都提出了自己的猜测,到底地球内部有什么?要回答这个问题,最好把地球挖开来看一看,对吗?但直到目前,钻得最深的井,也只有12千米,这个数目还不到地球半径的1/500。

那科学家们又是怎么去了解地球内部的呢?让我们一起交流一下资料。

2、学生分组交流收集的地球构造资料(课前布置学生收集有关地球内部构造的资料)。

3、过渡:查找、搜集大量资料也是科学探究的一种方法,但很花时间和精力,如果没有兴趣、信心、恒心是不可能取得探究成果的。

今天**小组的成员就做得非常好!我们要向你们组学习。

4、讨论:通过同学们的资料,我了解了科学家已经想到了钻孔、地震波等方法来研究地球。

地球的内部【学习目标】1.知道地球内部的结构。

2.能够根据一些自然现象推测地球的内部构造。

3.能够制作一个地球结构模型。

【学习重难点】地球内部的结构。

【学习过程】一、独学1.地球的内部分为:()、()、()。

2.科学家不但从()、()、()等地表现象推测地球内部构造,而且还从地震波的偏转现象给地球内部分层,从而正确地描述出地球的内部构造。

3.科学家把地球的内部分成了不同圈层,把地球表面薄薄的一层叫做(),它主要由()组成;把地球的中心部分叫做();把地壳和地核之间的部分叫做()。

4.通过地震,科学家们知道地球表面是由()构成的;通过火山爆发,科学家知道地球内部充满了();通过温泉等地热能,科学家们知道地球内部()。

5.目前人类在探地研究中钻孔的最深深度是()。

6.科学家通过地震和核试验时产生的()来猜测的——地震波在()的岩石中传播较快,在()的岩石中传播较慢。

二、组学(一)了解地球内部构造1.三个盒子里分别放不同的物品,不打开盒子,用什么方法能够猜出盒子里装有什么?我的方法:2.猜想科学家们又是通过哪些途径来收集并了解有关地球内部的信息的呢?我的猜想:3.观看准备的一只鸡蛋,讨论:鸡蛋的内部结构会与地球的内部有什么关系?蛋壳——蛋白——蛋黄——(二)制作地球构造模型制作步骤:三、检测巩固判断题1.地球内部存在着不同的物质。

()2.目前人类在探地研究中最深的深度是14千米。

()3.地震波在坚硬的岩石中传播较慢,在较软的岩石中传播较快。

()4.科学家根据火山、地震、地热等现象来推测地球内部的情况。

()5.地震波在坚硬的岩石中传播较慢。

()6.科学家根据火山、地震、地热等现象来推测地球内部的情况。

()选择题1.地球表面比较的一层圈层叫做()。

A.地幔B.地壳C.地核2.地核是指地球内部()千米以下到地心的部分。

A.290 B.2900 C.290003.地球内部圈层中平均厚度最大的是()。

A.地幔B.地壳C.地核四、活动拓展现在人们已经想到了钻孔的方法来研究地球。

第十课地球的内部

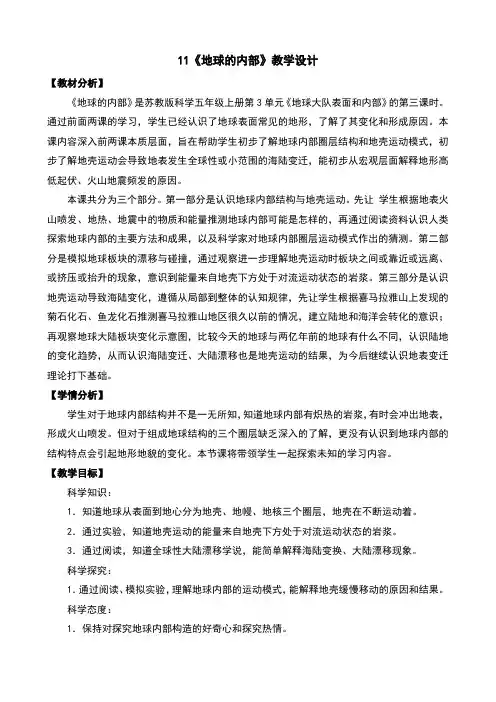

一、教学目标

1、知道地球内部由地壳、地幔和地核三部分组成

2、知道地球内部是一个运动着的高温、高压的环境,地球内部有炽热的岩浆。

3、能制作出地球结构模型

二、教学重难点

重点:知道地球内部由地壳、地幔和地核三部分组成

难点:理解地球内部是一个运动着的高温、高压的环境,地球内部有炽热的岩浆。

三、教学准备

PPT课件、地球内部结构模型、学生活动手册

四、教学过程

(一)导入

上一节我们学习了《地表探秘》,知道了地球表面凸凹不平,有陆地也有大海,陆地上有山地也有平原,并且知道了现在的陆地和海洋是经过漫长的岁月,分裂和漂移而形成的,这种状态,现在还在缓慢地发展变化着,那么地球内部又是什么样的呢?

让我们一起走进科学课堂来探究吧

课题:地球的内部

(二)探究与发现

活动一认识地球的结构

观察地球内部构造模型,你发现了什么?

学生观察、讨论、交流

地球的内部结构为一同心状圈层构造,由地心至地表依次分化为地核、地幔、地壳。

仔细观察地球模型内部圈层的颜色、厚度等,提出研究主题

研究主题:1、每个圈层的厚度是多少?

2、各圈层是什么状态的?是静止的还是运动的?

让我们选择某一个或几个主题,采用不同的方法进一步探究,并将探究结果记录下来

提示:围绕主题收集资料,可利用网络,视频等查找资料

以小组为单位搜集资料,并将自己搜集的资料与其他同学交流

资料:

地球的内部结构为一同心状圈层构造,由地心至地表依次分化为地核、地幔、地壳。

地球地核、地幔和地壳的分界面,主要依据地震波传播速度的急剧变化推测确定。

如果把地球内部结构做个形象的比喻,它就像一个煮熟的鸡蛋,地核就相当于蛋黄,地幔就相当于蛋白,地壳就相当于蛋壳。

地壳是固体外壳,由岩石组成。

是属于地球表面的一小部分,地壳的厚度是不均匀的,地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、平原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60~70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。

地壳厚度的变化规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

地壳的温度一般随深度的增加而逐步升高,平均深度每增加1千米,温度就升高30℃。

地幔是介于地壳和地核之间的中间层,厚度将近2900千米。

地幔又可分成上地幔和下地幔两层.主要由致密的造岩物质构成,温度大致在1000℃到2000℃之间,这样高的温度足可以使岩石熔化,可能是岩浆的发源地。

但这里的压力很大,约50万~150万个大气压。

在这样大的压力下,物质的熔点升高。

在这种环境下,地幔物质具有一些可塑性,但没有熔成液体,可能局部处于熔融状态,这已从火山喷发出来的来自地幔的岩浆得到证实。

地幔物质呈可塑性固态。

地核厚度约3480千米,又分为内核和外核。

外核物质是液态的,温度高达2000---3000℃,内核温度高达6000℃,但压力可达到350万个大气压,所以内核的物质是固态的。

通过以上事实,我们能得出什么结论?

地球内部是活动的,温度很高,蕴藏着巨大的能量,有炽热的岩浆。

我们也可以通过一些自然现象来推测地球内部的信息

火山爆发------推测地球内部有炽热的岩浆

地震-------推测地球内部蕴藏着巨大的能量

地热-------推测地球内部温度很高

海啸------推测地球内部是活动的

(三)应用与拓展

制作地球圈层模型

用不同颜色的橡皮泥来表示地球圈层的大约厚度,制作地球圈层模型。

材料:红、黄、蓝(绿)三种颜色的橡皮泥

操作方法:1、分别用红、黄、蓝三种颜色代表地核、地幔、地壳。

2、为了更加逼真地还原地球内部结构特点,将地球内部三个圈层的厚度按比例缩小,如将地核的厚度3480千米缩小为1厘米,地幔厚度2900千米则缩小为0.8厘米,地壳厚度17千米缩小后非常的薄,因此,我们只需将蓝色橡皮泥压成非常薄的一层包裹在外面即可。

3、做完后切开模型进行观察,比一比谁的模型科学、直观、新颖。

提示:使用小刀注意安全。

作业:地震作为地球内部运动的证据之一,课后查找资料,了解地震的相关知识。

五、板书设计

第十课地球的内部

地球的结构:地壳、地幔、地核。

制作地球圈层模型。