外力作用的教学设计

- 格式:docx

- 大小:23.71 KB

- 文档页数:6

“外力作用对地表形态的影响”教学设计一、课标要求结合实例,分析造成地表形态变化的外力因素。

课标解读:①学会分析常见地表形态及其变化的主要原因(外力)②使学生从两方面认识地表形态。

一方面以运动、变化的观点看待地表形态,即地表形态一直处于不断的运动和变化之中。

另一方面以综合的观点看待地表形态,即内力造就了地表形态的骨架,外力对地表形态骨架作再塑造;地表形态是内、外力长期共同作用的产物。

二、教材分析1、教材内容分析通过前三章内容的学习,学生掌握了地球的运动规律和圈层结构,知道了地球上最富动力的两大因子——大气和水。

本章的内容,使学生进一步懂得大气和水是塑造地表形态的两大主要动力。

地表形态的变化,可从三个层面加以说明。

第一是全球大地构造,即全球海陆、高大山系、大裂谷等的分布和变化。

一般通过板块构造学说等全球构造理论加以说明。

第二是区域大地构造,侧重于内力作用形成的地质构造与地表形态,以解释地表高低不平的原因。

第三是在大地构造基础上进一步形成的地表形态,一般主要通过流水、风、冰川等外力作用及其形成的地表形态。

地表形态是内、外力作用共同作用的结构。

2、三维目标(1)知识与技能①.能根据景观...判断地貌类型..图.或者示意图②能根据图文材料..。

..该地表形态的原因....判断形成....,以及地貌特征(2)过程与方法①通过展示景观图、示意图,让学生根据其特征分析地貌类型。

②依据图文材料、地貌特征,以及描述该地貌形态成因的模式,比较准确的描述某种地表形态的成因。

(3)情感态度与价值观①.让学生由易到难的学习新知,复习旧知,学会循序渐进。

②.通过学习外力作用的表现形式,以及它们之间的关系,让学生认识到地理事物是联系的,发展的。

3、教学重点、难点教学重点、难点:地表形态及其原因分析三、学生情况分析1、知识基础我校大部分学生基础不是很扎实,而地表形态的形成过程,需要学生全面理解内外力作用以及二者对地表形态的影响才能理解,有一定的难度。

高中物理外力问题解析教案

一、教学目标:通过本节课的学习,学生能够掌握外力问题的解析方法,能够熟练运用力的概念和计算力的大小和方向。

二、教学重点和难点:

1. 外力问题的解析方法。

2. 计算力的大小和方向。

3. 解决实际问题时的应用。

三、教学内容与安排:

1. 复习力的概念和性质,引入外力问题。

2. 讲解外力问题的解析方法,让学生掌握力的大小和方向的计算方法。

3. 练习外力问题,引导学生运用所学知识解决实际问题。

四、教学方法:

1. 示范讲解结合实例分析,让学生理解外力问题的解析方法。

2. 课堂练习和小组合作,让学生灵活运用所学知识。

五、教学过程:

1. 引入:复习力的概念和性质,引入外力问题,激发学生学习兴趣。

2. 讲解外力问题的解析方法:介绍计算力的大小和方向的方法,让学生掌握解析外力问题的技巧。

3. 练习:进行一些外力问题的练习,让学生在课堂上运用所学知识解决实际问题。

4. 总结:总结本节课的重点和难点,强调学生在课后复习和巩固。

六、作业布置:

1. 完成课堂练习题。

2. 制作外力问题解析示意图。

七、教学反思:

本节课通过引入外力问题,让学生了解外力问题的解析方法和计算力的大小和方向的技巧,培养学生解决实际问题的能力。

后续需要加强让学生进行更多练习,提高他们的理解和运

用能力。

【导学】----- 轻松合作披沙炼金3考考你的归纳能力:举例说明冰川地貌还有哪些?(B层)二、【合作探究】: 一粒沙沿黄河的的旅行学习任务一:流水地貌黄河三角洲国家地质公园位于东营市东北部,与黄河三角洲国家级自然保护区范围一致,占地面积1 530平方公里,主要地质遗迹面积520平方公里,分为南北两个区域,属水体景观中河流及地貌景观地质公园。

(1)黄河三角洲形成的原因是什么?(2)黄河三角洲面积增长快的原因是什么?教材解读:描述流水沉积地貌成因时要抓住流速减缓的原因,和沉积的位置风儿说:自由的河流可以带我去天涯,我跟随黄河旅游时发现了下面的景观,选择一个你最感兴趣的一个解说。

地理实验:冲积扇的形成(1)在太行山的东麓发现的地貌名称是什么?请说明其原因(2)从青海龙羊峡到宁夏青铜峡部分为黄河峡谷段,此段集中分布了20处峡谷。

原因是什么?活动测评:分析总结河流不同河段的地貌类型外力作用的表现形式。

评价标准:展示时用地理语言表述对自然资源共性的思考;用地理图表或图像的形式作为展示范本教师助教:可以用图表总结解析设计意图:图片生动直接地展示不同类型侵蚀作用下的地貌,帮助学生理解沉积作用的过程和结果,并以系列问题的推进引导学生分析冲积扇、河口三角洲及冲积平原,培养学生的读图能力与分析、解决地理问题的能力。

小组讨论分析黄土高原及黄土地貌千沟万壑特点的成因,学习风力沉积的同时巩固应用流水侵蚀作用,培养看今朝:我现在是黄河三角洲的一粒沙母亲河之旅【学习任务二】风力地貌教师助教:观看微课《一粒沙的由来》,了解风力地貌的成因1、含有大量沙粒的气流,遇到地面灌丛、岩块的阻挡,沙粒沉落、堆积形成沙丘。

如果没有植被滞阻,沙丘在风力作用下可以移动,形成流动沙丘。

读右图回答:(1)该沙丘的迎风坡是_____(陡或缓)坡,该地的盛行风向为_____(东或西)风(2)此沙丘的形成是由于____(内或外)力作用,此沙丘属于_____地貌,此后地貌主要分布在我国的__________地区.2、在干旱地区,经常看到下图,从风力作用的角度描述其成因现在是沙滩上的一粒沙,试想:1、请说出海浪地貌的主要类型。

66教学参考_■■■■■_ 202丨年第2期•下课堂教学造成地表形态变化的外力作用”教学设计江丰游霖玮(江西师范大学地理与环境学院,江西南昌)[教材版本]中图版教材高中《地理》必修第1册第二章第三 节“地壳的运动和变化”第二课时“造成地表形态变 化的外力作用”。

[课标要求与分析]1. 课标要求结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影 响,并说明人类活动与地表形态的关系。

2. 课标分析教学时应以典型地貌为例重点分析,让学生掌握 分析不同外力作用形成的地貌的方法。

与《普通高中 地理课程标准(实验)》相比,《普通高中地理课程标 准(2017年版)》在内容要求中增加了“说明人类活动 与地表形态的关系”,强调地表形态与人类活动的关系。

[教材分析]本章主要介绍自然地理环境中的物质运动与能 量交换,主要学习大气运动、水循环和岩石圈的物质 循环。

本节内容是对大气和水内容的总结、递进与深 化,也为下一章地理环境的整体性和区域差异做准备,起到承上启下的作用。

本节教材中介绍了外力作用中风化、侵蚀、搬运 和沉积的四种表现形式,并以黄土高原深厚黄土的形 成及华北平原的形成为例,说明外力作用对地表形态 变化所起的作用。

同时,为后一节课“岩石圈物质循 环”的学习打下基础。

[学情分析]学生在初中阶段没有学习过外力作用的相关知 识,但对区域地理有一定认知,同时也具备初步的推 理、读图能力。

本节课对学生的区域认知和综合思维能力要求较高,教学中需注重引导学生用区域和综合思维的观点进行地理分析与评价。

教学中的部分地貌景观,学生在日常生活中有一定接触,从其熟悉的事物人手,学生的求知欲较强,有趣的教学活动能够在一定程度上激发学生对地理的学习兴趣。

[教学目标]1. 以青藏高原、河西走廊及黄土高原的地貌为 例,探究外力作用中风化、侵蚀、搬运和沉积的表现形式及其对地表形态的影响。

2. 结合图片和3D模型分析相应地貌的形成原因。

3. 通过小组合作学习,探究地貌的形成原因,培 养独立思考的能力及团队合作精神。

《外力作用对地表形态的影响》教学设计一、课程标准解读本节课选自中国地图出版社地理选修一《宇宙与地球》之第四章《地球表面形态》第一节,课标内容是“举例说明风化、侵蚀、搬运、沉积等外力作用对地表形态的影响”。

1.运用案例和情境分析外力作用对地表形态的影响;2.准确理解风化、侵蚀、搬运、沉积等概念。

二、学习目标1.能够准确理解外力作用的能量来源和表现形式。

2.通过实验,能够初步掌握简单的地理实验操作方法,理解冰川对地表形态的影响(地理实践力素养)。

3.通过案例分析,理解风化、侵蚀、搬运、堆积对地表形态的不同影响,能够学会运用地理学的知识去解决生活中遇到的实际地理问题(地理实践力素养)。

4.能够熟练掌握各主要景观图特点,着重分析某一地貌的成因和特点(区域认知和综合思维素养)。

5.通过实验和案例分析,能够说出不同区域的外力作用表现形式差异,学会基于区域背景思考地理问题(区域认知素养)。

6.通过学习,理解地表形态是内外力或者多种外力作用的结果(综合思维素养)。

三、学习重难点及课时安排学习重点:结合案例,说明风化、侵蚀、搬运、沉积等外力作用对地表形态的影响。

学习难点:不同区域外力作用的主要表现形式差异;风、流水、冰川对地表形态的不同影响课时安排:课堂1课时+课外1课时四、教学设计构想本节课主要采用地理实验、地理景观图片、地理科普视频等向同学们充分展示不同区域的地表形态,通过案例分析法掌握外力作用对地表形态的影响。

五、情境与任务本节课从美国地形的成因出发,通过创设真实情境主要探讨世界上最大的淡水湖群——五大湖的成因,并由此展开外力作用对地表形态影响的探究。

通过一个地理实验操作,五个探究活动、一个地理实验视频,若干地理景观图片和三段地理科普视频展开教学。

六、教学过程设计1.探究活动一:展示美国本土地形图,请同学们回忆美国西部山地的成因,然后请同学们思考五大湖的成因。

答案:西部山脉主要由板块挤压碰撞形成,五大湖的成因是冰川侵蚀。

《外力作用与地表形态》教学设计【学习目标】【知能目标】1、通过对以黄河沿线及其它地区不同地域地貌景观图的观察和分析,认识外力作用的五种表现形式,了解流水和风力等不同外力作用塑造的典型地貌类型,理解地表形态是内外力共同作用的结果。

2、通过对不同地貌景观的欣赏、观察和分析,培养学生地理空间要素演变推理和地理问题综合分析的思维能力。

【素养目标】以外力作用塑造的各种地貌景观图为载体,感受大自然的神奇和魅力,同时培养学生的民族自豪感和爱国主义情怀,树立正确的人地关系观点。

二、教学重难点认识流水和风力等不同外力作用塑造的不同地貌类型,能够对不同地貌景观图进线外力作用分析,理解地表形态是内外力相互作用的结果是本节内容学习的重点。

基于学生生活经验缺乏,对不同地貌景观缺乏直观认识,所以让学生学会对不同地貌景观进行外力分析和归纳是本节内容学习的难点。

三、教学方法以丰富多样的地貌景观图为载体,实现以学生自主学习为核心的发现式教学。

“自主学习”不是由教师直接告诉学生应该如何去解决面临的问题,而是由教师向学生提供解决该问题的有关线索,由学生在创设的情景和来自于生活的景观图材料中去发现原理,解决问题,寻求论证。

初步构建以自主学习为核心的探究式教学模式:“创设情景—提出问题—自主发现—课堂小结”。

四、教学过程学情分析1、学生的在校时间长,野外实践的机会很少,对于各种地表形态没有直观的影响,全凭想象力无法达到教学效果。

就算见到了各种地表形态的景观图片,也无法分析其动态变化过程。

2、通过前面的学习,学生已经基本掌握了地质构造的相关知识,了解内力作用影响的地表形态,有了一定的基础和自我探究能力,对于外力作用影响的地表形态提供大量的直观图片,创设情境进行引导。

3、高二的学生学习任务较繁重,在学习过程中被动性比较强,缺乏学习的积极性,注意力易分散,但对新奇的变化的事物有浓厚的兴趣,因此,所以在教学过程中必须让学生动起来,注意教学情境的设计,激发学生的兴趣,让学生主动参与到学习中来。

《外力作用与地表形态》探究课教学设计高陵一中段彦妮一.课程分析地表形态是学习地貌、地形的基础,同本章其他各节内容密切相关,也是全册教材的重点之一。

本节内容关注的对象是自然环境的组成要素之一——地貌,要求的重点是地貌的变化及其原因。

关于地表形态要注意不同的概念解释。

对于地表形态,通常有两种理解。

其一是从宏观形态上理解的地形,如高原、盆地等,是内力和外力综合作用的结果;其二是从微观成因上理解的地貌,如流水地貌、风沙地貌等,主要是由外力作用形成的。

地理新课标要求学生能结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素。

本节内容杂、知识多、容量大、基础性强,历来是教学的重点和难点。

二.学情分析1.学生的抽象思维能力较低,对教材原理的理解比较困难。

2.高中学生的形象思维能力强,本课以图片、视频等形式展示,并配以丰富的色彩,从而增强学生的兴趣和注意力。

3.本课的知识网络复杂、容量大、教学设计贴近教材,并有一定的拓展和扩充,方便不同层次的学生自主学习。

4.本节内容是完成了内力作用对地貌形态的影响之后进行的,学生有一定的基础,学习难度不大。

三.教学方法1.实例入手,提出问题,引发学生思考。

2.分组讨论,用对比法解释地理事物和地理现象。

3.以流水和风为例,对比说明外力作用的结果。

四.学法指导1.通过列举实例,引导学生了解外力作用的主要表现形式以及对地貌形态的影响。

2.结合区域分布图或各类示意图,引导学生掌握常见的侵蚀、沉积地貌的景观特点。

3.联系初中所学的相关知识,举例说明人类活动对地表形态的有利和不利影响。

五.三维目标1.说出外力作用的表现形式及对地表形态的塑造;学会辨识常见的侵蚀、沉淀地貌景观;2.以流水和风力作用为例,会分析外力作用对地表形态的塑造,并能运用所学知识分析实际问题;3.通过对人类活动与地表形态关系的认识,树立人地关系和谐发展的思想。

六.教学过程1.导入新课利用视频《诗画地理》介绍华山的形成原因,在此基础上给出二十块人民币的图片并提出一下问题:二十块人民币的背后的桂林山水的成因是什么?设计意图:让学生带着问题进入课堂,对比分析桂林山水和华山的成因有何不同,从而思考外力作用对于地貌形态有怎样的影响。

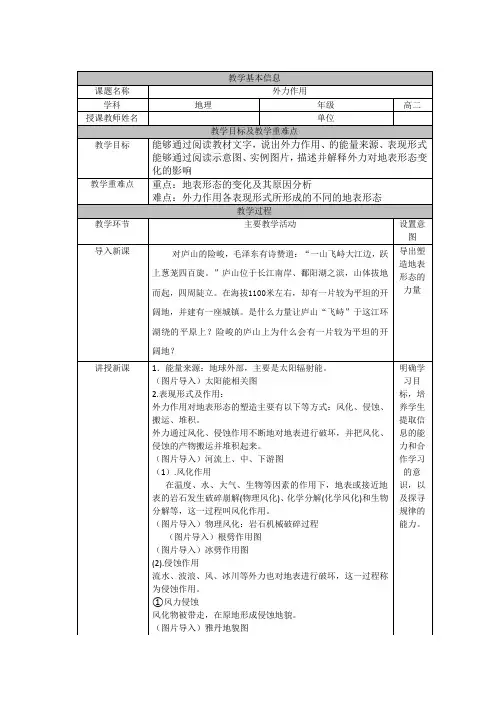

《内力作用和外力作用》教学设计一、教材分析(一)课程标准要求:结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响。

(二)教材分析:1.地位和作用通过前面内容的学习,学生掌握了地球的运动规律和圈层结构,知道了地球上最富动力的两大因子——大气和水。

在这一节内容里将使学生进一步懂得大气和水是塑造地表形态的主要外力,本节通过具体的案例来说明内力与外力作用对地表形态塑造所起的不同作用。

2.内容分析二、教学重点及难点1.重点:地表形态的变化及其原因分析2.难点:(1)外力作用各表现形式所形成的不同的地表形态。

(2)内力、外力作用的关系。

三、教学目标2.能够通过阅读示意图、实例图片,描述并解释内力和外力对地表形态变化的影响。

四、教学方法1.读图分法2.合作探究法五、教学过程【导入新课】展示人名币的背景图片,提问“印在人民币背面的这些风景你认识吗?”,学生思考“是什么力量促使地表不断发生变化的?”。

【新课教学】(一)内力作用1、学生自主学习:阅读课本18页-19页的内容。

回答:内力作用的能量主要是来自地球内部的热能,其主要表现形式为地壳运动、岩浆活动和变质作用。

其中内力作用是岩石圈因受内力作用而发生的变位或变形,也称构造运动。

岩浆活动是岩石圈破裂,深处岩浆沿破裂带上升,侵入岩石圈或喷出地面。

变质作用是岩石受温度、压力等因素的影响,其成分、结构发生改变。

2、探究活动:识别塑造地表形态的内力作用材料:内力作用或和缓或剧烈,总会在地表或地下岩层中留下一定的痕迹。

科学家通过这些痕迹,推测地表形态变化的过程。

下面三段描述从不同的视角记录了这些痕迹。

a.我国宋代的学者朱熹在《朱子语类》中写道:“常见高山有螺蚌壳,或生石中,此石即旧日之土,螺蚌即水中之物。

下者却变而为高,柔者变而为刚……”b.塞拉比斯神庙位于意大利的那不勒斯海滨,建于古罗马时代。

公元79年,神庙在一场突如其来的灾难中被坏,只留下3根大理石柱。

18世纪,神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱6米至6米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹。

外力作用对地表形态的影响课标:结合实例,分析造成地表形态变化的内、外力因素解读:学生能够结合实例,学生能够自己分析造成地表形态变化的内、外力因素,而本节课的侧重点在外力因素。

外力作用的具体表现形式为:风化,侵蚀,搬运,沉积,固结成岩。

学生能够分析这几种表现形式是如何影响地表形态的。

设计思路:第一部分:结合实例,分析风化作用是如何影响地表形态的?什么是风化作用?风化作用(weathe ring)是指地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程中产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物的全过程。

有哪些作用力促进风化作用?风化地貌(weathe ringlandfo rm)是由风化作用所形成的地貌。

它的形态与岩石性质、地层产状以及地质构造发育程度有很密切的关系。

如在垂直节理发育的红色砂岩地区的丹霞地貌,片岩地区常见的梳状地形和花岗岩区的石蛋地形等在松散的风化碎屑被剥蚀之后,常在山顶或山坡出露由花岗岩球状风化形成的大大小小的石蛋,圆石堆叠,形成奇特的花岗岩石蛋地形。

风化作用与侵蚀作用的区别:风化是外力使岩石表面变碎(但还贴在母体上),侵蚀是外力把上面形成的碎块儿剥离下来,搬运是外力再把这些剥下来的碎块搬到其他地方去。

风化的作用力则相对静止,如温度、水、生物等。

而侵蚀作用强调外力的运动性,如风力、流水、海浪、冰川等侵蚀作用外营力对地表冲刷、磨蚀和溶蚀等作用的总称。

外营力包括流水、冰川、波浪、潮流、海流、风等。

风化作用产生碎屑,为外营力提供了侵蚀地面的条件;继侵蚀作用之后,相继出现搬运作用和堆积作用,使地貌改观。

狭义的侵蚀作用指流水、波浪和潮流、冰川和风等外营力的侵蚀作用;广义的侵蚀作用还包括坡地上岩屑、土粒受重力影响顺坡下移的块体运动。

鲁教版必修一第二单元第二节岩石圈与地表形态第二课时外力作用与地表形态地理组【课程标准】结合实例,分析造成地表形态变化的外力因素【教学目标】1、明确外力作用的能量来源和主要表现形式2、掌握风力地貌与流水地貌类型3、通过实验探究活动提高运用地理原理解决生活实际问题的能力。

【教学重难点】1、风力地貌与流水地貌类型2、风力地貌与流水地貌的形成及特点3、通过实验探究活动提高运用地理原理解决生活实际问题的能力。

飞禽走兽都很少。

偶尔还会有诡异的事情发生。

我们来看一段短片了解一下请同学们仔细观看短片,判断“奇怪声音”的来源,推断魔鬼城的成因?请xx来回答一下——嗯,这位同学认为是风力作用导致的?那到底是风化、侵蚀、搬运、还是堆积呢?T:风力侵蚀【实验一】S:这位同学的推断是否正确呢?让我们用一个小实验来验证一下。

首先准备好实验材料,然后我需要一位同学来做我的助手,为大家朗读一下实验步骤。

请同学们仔细观察实验过程,然后分小组讨论以下三个问题,并填写实验报告。

请每个小组选定至少两名发言人。

好了,实验完成,给大家两分钟的时间,讨论填写实验报告。

1、第一个问题:为什么有的地方形成了洼地,有的地方形成了小山包?好的,第二小组的同学有没有需要补充的?嗯,综合两小组同学的答案,我们发现:松软的碎屑物质易被吹走,也就是被风力侵蚀掉,形成——风蚀洼地;学生上前观察实验现象,并填写实验报告首先我们来到上游著名的三峡地区,在这里两岸悬崖壁立,滚滚长江在山间奔流。

形成了典型的“v”形峡谷。

而在河流出山口处,我们看到了扇形的堆积地貌,也就是冲积扇。

【实验二】这些地貌是怎么形成的呢?我们可以用一个实验来模拟一下。

我们需要的实验材料有:一堆泥土、一瓶水、一个平底敞口的小箱子;请一位同学朗读实验步骤,另一位同学演示操作。

其他同学仔细观察实验现象,讨论并回答以下三个问题。

实验完成,现在给大家一分钟的时间讨论填写实验报告。

1、第一个问题,在流水的作用下,小土山上形成了沟谷,山麓地带则形成了扇形堆积地貌,也就是“冲积扇”2、第二个问题,很明显,小土山上,流水侵蚀作用强烈,而在山麓地带,则以沉积作用为主。

高中物理外力方向教案模型

教学目标:

1. 理解外力的概念和作用

2. 掌握外力方向对物体运动的影响

3. 能够解决实际问题中的外力方向问题

教学重点:外力方向对物体运动的影响

教学难点:在复杂情况下判断外力方向的影响

教学准备:

1. 教材:高中物理教科书相关章节

2. 实验器材:弹簧测力计、滑块、光滑水平面等

3. 多媒体教学设备

教学过程:

一、导入(5分钟)

介绍外力的概念和作用,引导学生思考外力对物体运动的影响。

二、讲解外力方向对物体运动的影响(15分钟)

1. 分别介绍平行于物体运动方向、垂直于物体运动方向和倾斜于物体运动方向的外力对物体运动的影响。

2. 配合实验,让学生观察外力方向对物体运动的影响。

三、实验操作(20分钟)

1. 让学生使用弹簧测力计测量不同方向的外力对物体运动的影响。

2. 让学生在光滑水平面上放置滑块,通过施加不同方向的外力来观察滑块的运动情况。

四、讨论与总结(10分钟)

1. 学生讨论实验现象,总结外力方向对物体运动的影响规律。

2. 教师引导学生总结外力方向对物体运动的影响的重要性。

五、拓展应用(10分钟)

通过生活中的例子,引导学生应用外力方向的知识解决实际问题。

六、作业布置(5分钟)

布置相关练习题,巩固学生对外力方向的理解和应用能力。

教学反思:

通过本节课的教学,学生对外力方向对物体运动的影响有了深入的认识,能够通过实验和讨论得出结论。

在今后的教学中,可以通过更多的实验来加深学生对外力方向的理解,并引导学生将知识运用到实际问题中。

高中物理外力方向讲解教案教学目标:1. 理解外力的概念和作用;2. 掌握外力的方向对物体运动的影响;3. 能够解决与外力方向相关的物理问题。

教学内容:1. 外力的定义和分类;2. 外力方向对物体运动的影响;3. 外力方向的计算方法。

教学重点和难点:重点:外力对物体运动的影响;难点:外力方向的计算方法。

教学准备:1. 教具:投影仪、实验装置、实物模型;2. 教材:高中物理教科书。

教学步骤:Step 1:导入教师通过实际例子引出外力方向的重要性,并让学生讨论外力方向对物体运动的影响。

Step 2:讲解外力的定义和分类教师向学生介绍外力的概念和分类,包括接触力、重力、摩擦力等。

Step 3:探讨外力方向对物体运动的影响教师通过实验和示意图,让学生观察外力对物体运动的影响,并引导学生总结不同外力方向对物体运动的影响。

Step 4:讲解外力方向的计算方法教师向学生介绍外力方向的计算方法,包括力的合成和分解等,并通过实例演练帮助学生掌握计算方法。

Step 5:小结与检测教师对本节课的内容进行总结,并组织学生进行相关问题的答题练习,检测学生对外力方向的理解程度。

Step 6:拓展延伸教师可以通过各种实际情况的例子引出外力方向更复杂的应用,拓展学生的思维。

Step 7:作业布置教师布置相关作业,强化学生对外力方向的理解和应用能力。

教学反思:本节课注重通过实验示意图和实例演练,帮助学生理解外力方向对物体运动的影响,并通过计算方法提高学生的解决问题能力。

教学过程中,要注意激发学生的兴趣,引导学生主动思考和参与讨论,加深对物理知识的理解和应用。

高中物理外力方向教案模板

教学目标:

1. 理解外力的方向对物体运动的影响

2. 能够分析外力对物体运动的影响

3. 能够根据外力方向解决相关问题

教学重点:

1. 外力的方向对物体运动的影响

2. 外力的合力与分力的概念

3. 外力方向与物体运动方向的关系

教学难点:

1. 如何解决外力方向对物体运动的影响问题

2. 如何分析外力合力与分力的关系

教学过程:

一、导入(5分钟)

教师将一个小车放在斜坡上,引导学生观察小车的运动情况,引发学生讨论外力的方向对物体运动的影响。

二、呈现(15分钟)

1. 介绍外力的概念,引导学生思考外力的方向如何影响物体的运动。

2. 介绍外力的合力与分力的概念,通过实例讲解外力的合力如何影响物体的运动。

三、练习(20分钟)

1. 让学生进行练习,根据外力方向分析物体的运动情况。

2. 让学生进行实验,观察外力对物体运动的影响。

四、拓展(10分钟)

1. 让学生运用所学知识解决相关问题。

2. 引导学生思考外力方向与物体运动方向之间的关系。

五、归纳总结(5分钟)

总结本节课的学习内容,强调外力方向对物体运动的重要性。

六、作业布置(5分钟)

布置相关作业,巩固学生对外力方向的理解。

七、课后反馈(5分钟)

让学生回答课堂中遇到的问题,巩固所学知识,解决疑惑。