地铁设计规范强条

- 格式:wps

- 大小:385.50 KB

- 文档页数:28

地铁设计规范车站建筑8.1 一般规定8.1.1 车站的总体布局,应符合城市规划、城市交通规划、环境保护和城市景观的要求,妥善处理好与地面建筑、地下管线、地下构筑物等之间的关系。

8.1.2车站设计必须满足客流需求,保证乘降安全、疏导迅速、布局紧凑、便于管理,并具有良好的通风、照明、卫生、防灾等设施,为乘客提供舒适的乘车环境。

8.1.3地铁各线路之间与其他轨道交通线路交汇处的换乘站,建筑设施的通行能力应满足预测的远期换乘客流量的需要。

不能同步实施时,应预留接口。

8.1.4 车站的站厅、站台、出入口通道、人行楼梯、自动扶梯、售检票等部位的通行能力应按该站远期超高峰客流量确定。

超高峰设计客流量为该站预测远期高峰小时客流量诚意1.1~1.4超高峰系数。

8.1.5 车站设计宜考虑地下、地上空间综合利用。

8.1.6 车站应设置无障碍设施。

8.1.7 地下车站的土建工程宜一次建成。

地面车站、高架车站及地面建筑可分期建设。

8.2 车站总体布局8.2.1 车站的平面形式应根据线路特征、营运要求、地上和地下环境及施工方法等条件确定。

站台可选用岛式、侧式或岛侧混合式等形式。

8.2.2车站竖向布置根据线路敷设方式、周围环境及城市景观灯因素,可选取地下一层、地下多层、路堑式、地面、高架一层、高架多层等形式。

但私下车站宜浅,车站层数宜少有条件的地下或者高架车站应精良考虑站厅和设备及管理用房设于地面。

8.2.4 车站出入口风亭的位置,应根据周边环境及城市规划要求进行合理布置。

出入口的布置应有利于客流吸引和疏散;风亭位置在满足功能要求的前提下,应满足规划、环保和城市景观的要求。

8.2.5 地铁车站应设公共厕所,并应根据需要与可能在靠近位置设置自行车和汽车的停放场地。

8.3车站平面8.3.1 站台计算长度应采用远期列车编组长度和停车误差8.3.7 距站台边缘400mm处应设不小于80mm宽的纵向醒目安全线。

采用屏蔽门是不设安全线。

地铁设计规范强条1.0.3地铁工程设计,必须符合政府主管部门批准的城市总体规划和城市轨道交通线网规划。

1.0.7地铁的主体结构工程,设计使用年限为100年。

1.0.8地铁线路应为右侧行车的双线线路,并应采用1435mm标准轨距。

1.0.13设计地铁浅埋、高架及地面线路时,应采取降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施,使之符合国家现行的城市环境保护的相关规定。

地铁各系统排放的废气、废水、废物,应达到国家现行的相关排放标准。

1.0.15地铁工程抗震设防烈度,应根据当地政府主管部门批准的地震安全性评价结果确定。

1.0.16跨河流和临近河流的地铁地面和高架工程,应按1/100的洪水频率标准进行设计。

对下穿河流或湖泊等水域的地铁工程,应在进出水域的两端适当位置设防淹门或采取其他防淹措施。

3.1.3地铁的基本运营状态应包含正常运营状态、非正常运营状态和紧急运营状态。

系统的运营,必须在能够保证所有使用该系统的人员和乘客以及系统设施安全的情况下实施。

3.2.1地铁的设计运输能力,应满足预测的远期单向高峰小时最大断面客流量的需要。

3.3.1地铁线路必须为全封闭形式,同时列车须在安全防护系统的监控下运行。

4.3.4圆形隧道应按全线盾构施工地段的平面曲线最小半径确定隧道建筑限界。

4.3.7高架线或地面线建筑限界的确定应符合下列规定:1高架线、地面线的区间和车站建筑限界,应按高架或地面线设备限界或车辆限界及设备安装尺寸计算确定。

4.3.10车站直线地段建筑限界应满足下列要求:2站台计算长度内的站台边缘距线路中心线的距离,应按车辆限界加10mm安全间隙确定,但站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙,当采用整体道床时不应大于100mm;当采用碎石道床时不应大于120mm。

4.3.11曲线车站站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙不应大于180mm。

5.1.2地铁线路的选定应根据城市轨道交通线网规划进行。

5.1.4地铁的线路平面位置和高程应根据城市现状与规划的道路、地面建筑物、管线和其他构筑物、文物古迹保护要求、环境与景观、地形与地貌、工程地质与水文地质条件、采用的结构类型与施工方法,以及运营要求等因素,经技术经济综合比较后确定。

1 总则1.0.1 为使地铁设计做到安全、可靠、适用、经济和技术先进,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于采用钢轮钢轨系统的地铁新建工程设计。

改建、扩建和最高运行速度超过100km/h的地铁工程,以及其它类型的城市轨道交通相似工程的设计,可参照执行。

1.0.3地铁工程设计,必须符合政府主管部门批准的城市总体规划和城市轨道交通线网规划。

1.0.4 地铁工程在满足本系统的安全、功能、环境需求的前提下,人防要求可由城市主管部门根据具体情况确定。

1.0.5 地铁工程的设计年限应分初期、近期、远期三期。

初期按建成通车后第3年要求设计,近期按第10年要求设计,远期按第25年要求设计。

1.0.6 地铁工程的建设规模、设备容量,以及车辆段和停车场等的用地面积,应按预测的远期客流量和列车通过能力确定。

对于可分期建设的工程和配置的设备,应考虑分期扩建和增设。

1.0.7 地铁的主体结构工程,设计使用年限为100年。

1.0.8 地铁线路应为右侧行车的双线线路,并应采用1435mm标准轨距。

1.0.9地铁线路必须为全封闭型式,并宜采用高密度、短编组组织运行。

远期设计行车最大通过能力宜采用每小时40对列车,但不应少于30对列车。

1.0.10 初期、近期和远期列车编组的车辆数,应分别根据预测的初期、近期和远期客流量、车辆定员数和设定的行车密度确定。

车辆定员数为车辆座位数和空余面积上站立的乘客数之和。

车厢空余面积定员数宜按每平方米站立6名乘客计算。

1.0.11 地铁车辆段设置应根据线网规划统一考虑。

按具体情况可以一条线路设一座车辆段或几条线路合建一座车辆段。

当一条线路长度超过20km时,可根据运营需要,在适当位置增设停车场。

1.0.12 地铁各线路之间,以及地铁与其它轨道交通线路相交处的换乘,应采用便捷换乘方式。

地铁与其它常规地面公共交通的换乘,宜作方便换乘的统一规划。

1.0.13设计地铁浅埋、高架及地面线路时,应采取降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施,使之符合国家现行的城市环境保护的相关规定。

精品文档,放心下载,放心阅读1.0.12 地铁的主体结构工程,以及因结构损坏或大修对地铁运营安全有严重影响的其他结构工程,设计使用年限不应低于100年。

1.0.17 地铁浅埋、高架及地面线路设计时,应采取降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施。

1.0.19 地铁工程设计应采取防火灾、水淹、地震、风暴、冰雪、雷击等灾害的措施。

精品文档,超值下载1.0.20 地铁工程应设置安防设施。

安防设施的设计除应符合本规范的有关规定外,尚应合理设置安全检查设备的接口、监控系统、危险品处理设施,以及相关用房等。

1.0.21 地铁工程应设置无障碍乘行和使用设施。

3.3.2 地铁列车必须在安全防护系统的监控下运行。

4.1.2 车辆应确保在寿命周期内正常运行时的行车安全和人身安全;同时应具备故障、事故和灾难情况下对人员和车辆救助的条件。

4.1.3 车辆及其内部设施应使用不燃材料或无卤、低烟的阻燃材料。

4.1.19 列车应具有下列故障运行能力:1 列车在超员荷载和在丧失1/4动力的情况下,应能维持运行到终点‘2 列车在超员荷载和在丧失1/2动力的情况下,应具有在正线最大坡道上启动和运行到最近车站的能力;3 一列空载列车应具有在正线线路的最大坡道上牵引另一列超员荷载的无动力列车运行到下一车站的能力。

4.7.2 列车应设置报警系统,客室内应设置乘客紧急报警装置,乘客紧急报警装置应具有乘务员与乘客间双向通信功能。

当采用无人驾驶运行模式时,报警系统设置应符合现行国家标准《城市轨道交通技术规范》GB 50490 的有关规定。

4.7.4 客室车门系统应设置安全联锁,应确保车速大于5km/h时不能开启、车门未全关闭时不能启动列车。

4.7.6 客室、司机室应配置便携式灭火器具,安放位置应有明显标识并便于取用。

6.1.2 地铁选线应符合下列规定:4 地铁线路之间交叉,以及地铁线路与其他交通线路交叉时,必须采用立体交叉方式;7.1.3 无咋轨道主体结构及混凝土轨枕的设计使用年限不应低于100年。

车站建筑设计原则1.车站设计要针对哈尔滨地方特色,充分考虑哈尔滨特殊的气候特点和地质条件,与城市的发展规划相结合,与周边环境条件相协调,做出功能完善、安全可行、技术先进、造价合理的实施设计方案。

2.车站总体布局应符合城市规划、轨道交通路网规划、环境保护、文物保护的要求,在考虑最大限度地吸引客流的同时,应因地制宜妥善处理与城市交通、地面建筑、地下管线、地下构筑物之间的关系,应尽量减少房屋拆迁、管线迁移和施工时对地面建筑物、地面交通、历史文物及市民出行的影响。

3.车站是乘客集散和乘降的场所,车站建筑设计应体现交通功能的特点,以人为本,合理吸引和组织客流,满足行车组织、运营管理和设备的要求,方便乘客集散、乘降和换乘,包括与其它轨道交通线、公交线路、自行车等的换乘,为乘客提供安全、便捷、舒适的乘车环境。

4.车站规模应根据远期预测客流的集散量和车站本身行车管理、设备用房的需要来确定。

其站厅(公共区)、站台(公共区)、出入口、通道、楼梯、自动扶梯、售检票机等均要与该站客流通过能力相适应,同时满足事故紧急疏散客流的需要。

5.设计客流按远期高峰小时的客流量,并考虑高峰小时内客流的不均匀性,计入超高峰系数,取超高峰系数~。

处于突发客流较大的车站视实际情况而定。

6.根据路网规划考虑与其他轨道线路的换乘,并选择合理的换乘方式。

远期线路换乘站(新疆大街站)要在总体上统筹考虑,分期实施,留置切实可行的接口。

换乘车站设计时,换乘设施的通过能力需满足远期换乘客流的需要,并考虑资源共享。

7.车站的防灾设计要满足《地铁设计规范》及《城市快速轨道交通工程项目建设标准》及其它有关规定。

车站的紧急疏散能力,应保证在远期高峰小时客流量时将一列车乘客及站台上候车乘客、工作人员在6min内疏散完毕。

8.车站考虑平战结合,能满足按6级防护等级进行平战转换。

9.车站按抗震设防烈度7度进行设计。

10.车站应考虑无障碍设计。

11.在满足行车组织、运营管理和设备要求的前提下,尽量减小车站规模,压缩建筑体量,简化设备与运营管理模式,优化结构体系,力求降低工程造价和运营成本。

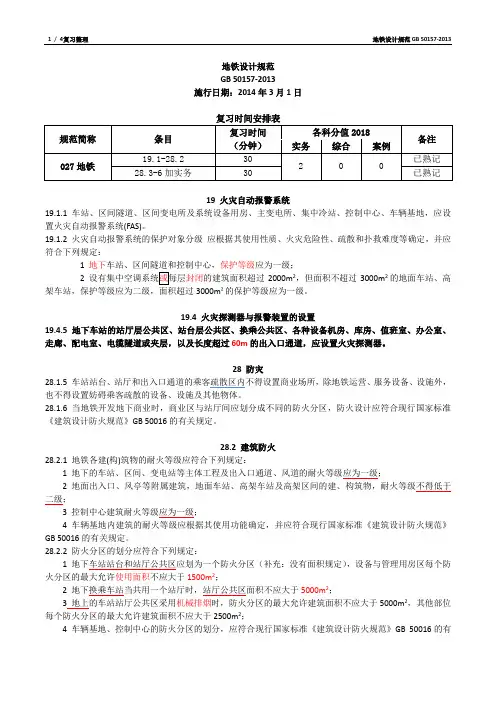

地铁设计规范GB 50157-2013施行日期:2014年3月1日19 火灾自动报警系统19.1.1 车站、区间隧道、区间变电所及系统设备用房、主变电所、集中冷站、控制中心、车辆基地,应设置火灾自动报警系统(FAS)。

19.1.2 火灾自动报警系统的保护对象分级应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等确定,并应符合下列规定:1 地下保护等级应为一级;2 封闭的建筑面积超过2000m2,但面积不超过3000m2的地面车站、高架车站,保护等级应为二级,面积超过3000m²的保护等级应为一级。

19.4 火灾探测器与报警装置的设置19.4.5 地下车站的站厅层公共区、站台层公共区、换乘公共区、各种设备机房、库房、值班室、办公室、走廊、配电室、电缆隧道或夹层,以及长度超过60m的出入口通道,应设置火灾探测器。

28 防灾28.1.5 车站站台、站厅和出入口通道的乘客疏散区内不得设置商业场所,除地铁运营、服务设备、设施外,也不得设置妨碍乘客疏散的设备、设施及其他物体。

28.1.6 当地铁开发地下商业时,商业区与站厅间应划分成不同的防火分区,防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

28.2 建筑防火28.2.1 地铁各建(构)筑物的耐火等级应符合下列规定:1 地下的车站、区间、变电站等主体工程及出入口通道、风道的耐火等级应为一级;2 地面出入口、风亭等附属建筑,地面车站、高架车站及高架区间的建、构筑物,耐火等级不得低于二级;3 控制中心建筑耐火等级应为一级;4 车辆基地内建筑的耐火等级应根据其使用功能确定,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

28.2.2 防火分区的划分应符合下列规定:1 地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区(补充:没有面积规定),设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1500m2;2 地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区面积不应大于5000m2;3 地上的车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000m2,其他部位每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m2;4 车辆基地、控制中心的防火分区的划分,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

地铁设计规范地铁设计规范地铁工程设计必须符合政府主管部门批准的城市总体规划和城市轨道交通线网规划。

地铁的主体结构工程设计使用年限为年。

地铁线路应为右侧行车的双线线路并应采用标准轨距。

设计地铁浅埋、高架及地面线路时应采取降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施使之符合国家现行的城市环境保护的相关规定。

地铁各系统排放的废气、废水、废物应达到国家现行的相关排放标准。

地铁工程抗震设防烈度应根据当地政府主管部门批准的地震安全性评价结果确定。

跨河流和临近河流的地铁地面和高架工程应按的洪水频率标准进行设计。

对下穿河流或湖泊等水域的地铁工程应在进出水域的两端适当位置设防淹门或采取其他防淹措施。

地铁的基本运营状态应包含正常运营状态、非正常运营状态和紧急运营状态。

系统的运营必须在能够保证所有使用该系统的人员和乘客以及系统设施安全的情况下实施。

地铁的设计运输能力应满足预测的远期单向高峰小时最大断面客流量的需要。

地铁线路必须为全封闭形式同时列车须在安全防护系统的监控下运行。

圆形隧道应按全线盾构施工地段的平面曲线最小半径确定隧道建筑限界。

高架线或地面线建筑限界的确定应符合下列规定高架线、地面线的区间和车站建筑限界应按高架或地面线设备限界或车辆限界及设备安装尺寸计算确定。

车站直线地段建筑限界应满足下列要求站台计算长度内的站台边缘距线路中心线的距离应按车辆限界加安全间隙确定但站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙当采用整体道床时不应大于当采用碎石道床时不应大于。

曲线车站站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙不应大于。

地铁线路的选定应根据城市轨道交通线网规划进行。

地铁的线路平面位置和高程应根据城市现状与规划的道路、地面建筑物、管线和其他构筑物、文物古迹保护要求、环境与景观、地形与地貌、工程地质与水文地质条件、采用的结构类型与施工方法以及运营要求等因素经技术经济综合比较后确定。

地铁的线路之间及与其他轨道交通线路之间的交叉处应采用立体交叉。

线路平面曲线半径应根据车辆类型、列车设计运行速度和工程难易程度经比选确定线路平面的最小曲线半径不得小于表规定的数值。

车站建筑设计原则1.车站设计要针对哈尔滨地方特色,充分考虑哈尔滨特殊的气候特点和地质条件,与城市的发展规划相结合,与周边环境条件相协调,做出功能完善、安全可行、技术先进、造价合理的实施设计方案。

2.车站总体布局应符合城市规划、轨道交通路网规划、环境保护、文物保护的要求,在考虑最大限度地吸引客流的同时,应因地制宜妥善处理与城市交通、地面建筑、地下管线、地下构筑物之间的关系,应尽量减少房屋拆迁、管线迁移和施工时对地面建筑物、地面交通、历史文物及市民出行的影响。

3.车站是乘客集散和乘降的场所,车站建筑设计应体现交通功能的特点,以人为本,合理吸引和组织客流,满足行车组织、运营管理和设备的要求,方便乘客集散、乘降和换乘,包括与其它轨道交通线、公交线路、自行车等的换乘,为乘客提供安全、便捷、舒适的乘车环境。

4.车站规模应根据远期预测客流的集散量和车站本身行车管理、设备用房的需要来确定。

其站厅(公共区)、站台(公共区)、出入口、通道、楼梯、自动扶梯、售检票机等均要与该站客流通过能力相适应,同时满足事故紧急疏散客流的需要。

5.设计客流按远期高峰小时的客流量,并考虑高峰小时内客流的不均匀性,计入超高峰系数,取超高峰系数1.1~1.4。

处于突发客流较大的车站视实际情况而定。

6.根据路网规划考虑与其他轨道线路的换乘,并选择合理的换乘方式。

远期线路换乘站(新疆大街站)要在总体上统筹考虑,分期实施,留置切实可行的接口。

换乘车站设计时,换乘设施的通过能力需满足远期换乘客流的需要,并考虑资源共享。

7.车站的防灾设计要满足《地铁设计规范》及《城市快速轨道交通工程项目建设标准》及其它有关规定。

车站的紧急疏散能力,应保证在远期高峰小时客流量时将一列车乘客及站台上候车乘客、工作人员在6min内疏散完毕。

8.车站考虑平战结合,能满足按6级防护等级进行平战转换。

9.车站按抗震设防烈度7度进行设计。

10.车站应考虑无障碍设计。

11.在满足行车组织、运营管理和设备要求的前提下,尽量减小车站规模,压缩建筑体量,简化设备与运营管理模式,优化结构体系,力求降低工程造价和运营成本。

地铁设计规范车站建筑一般规定车站的总体布局,应符合城市规划、城市交通规划、环境保护和城市景观的要求,妥善处理好与地面建筑、地下管线、地下构筑物等之间的关系。

车站设计必须满足客流需求,保证乘降安全、疏导迅速、布局紧凑、便于管理,并具有良好的通风、照明、卫生、防灾等设施,为乘客提供舒适的乘车环境。

地铁各线路之间与其他轨道交通线路交汇处的换乘站,建筑设施的通行能力应满足预测的远期换乘客流量的需要。

不能同步实施时,应预留接口。

车站的站厅、站台、出入口通道、人行楼梯、自动扶梯、售检票等部位的通行能力应按该站远期超高峰客流量确定。

超高峰设计客流量为该站预测远期高峰小时客流量诚意~超高峰系数。

车站设计宜考虑地下、地上空间综合利用。

车站应设置无障碍设施。

地下车站的土建工程宜一次建成。

地面车站、高架车站及地面建筑可分期建设。

车站总体布局车站的平面形式应根据线路特征、营运要求、地上和地下环境及施工方法等条件确定。

站台可选用岛式、侧式或岛侧混合式等形式。

车站竖向布置根据线路敷设方式、周围环境及城市景观灯因素,可选取地下一层、地下多层、路堑式、地面、高架一层、高架多层等形式。

但私下车站宜浅,车站层数宜少有条件的地下或者高架车站应精良考虑站厅和设备及管理用房设于地面。

车站出入口风亭的位置,应根据周边环境及城市规划要求进行合理布置。

出入口的布置应有利于客流吸引和疏散;风亭位置在满足功能要求的前提下,应满足规划、环保和城市景观的要求。

地铁车站应设公共厕所,并应根据需要与可能在靠近位置设置自行车和汽车的停放场地。

车站平面站台计算长度应采用远期列车编组长度和停车误差距站台边缘400mn处应设不小于80mm宽的纵向醒目安全线。

采用屏蔽门是不设安全线。

人行楼梯和自动扶梯的总体布置除应满足上、下乘客的需要外,还应满足站台层的事故疏散时间不大于6min 进行验算。

消防专用电梯和垂直电梯不计入事故疏散用。

站厅公共区布置应满足功能分区要求,尽量避免进、出站及换乘人流路线之间的相互干扰。

地铁设计需要什么规范地铁作为一种重要的城市交通工具,需要经过严格的设计规范来确保其安全、高效和舒适。

本文将介绍地铁设计中常用的规范,以确保地铁系统的正常运营和乘客的舒适体验。

车厢设计规范1. 车厢尺寸地铁车厢的尺寸应根据乘客的需求和舒适度进行设计。

车厢内应有足够的空间供乘客站立或坐下,并且要考虑到乘客流量高峰时的拥挤情况。

此外,车厢门的宽度也需要满足紧急情况下的安全疏散需求。

2. 车厢内设施地铁车厢内应提供合适的座椅和扶手,以提供乘客的舒适度和稳定性。

座椅材质应耐磨且易于清洁,扶手应设置在合适的高度,并且要考虑到残疾人和老年人的使用需求。

3. 紧急设备地铁车厢内需设置紧急设备,如紧急通讯按钮、灭火器等,以确保乘客在紧急情况下能及时求助和自救。

车站设计规范1. 车站布局地铁车站的布局应设计合理,以方便乘客的进出和换乘。

车站出口应合理分布,以满足不同方向和出行需求的乘客。

2. 站台平台地铁站台应具备足够的长度和宽度,以容纳乘客的流动和站立。

站台边缘应设置足够高的护栏和安全门,以确保乘客的安全。

3. 车站标识地铁车站内外的标识应清晰明确,以便乘客准确地找到乘车口、出口和相关设施。

标识的字体和颜色应易于阅读和区分,以方便乘客的辨识。

4. 紧急疏散地铁车站应设置紧急疏散通道和指示标识,以便在紧急情况下引导乘客迅速撤离。

运营规范1. 安全设备地铁系统应配备先进的安全设备,如闭路监控系统、火灾报警系统等,以确保乘客和员工的安全。

2. 紧急救援地铁系统应设立紧急救援团队,并建立紧急救援响应机制,能够迅速响应和处理各类紧急情况。

3. 定期检修地铁系统中的设备和设施应定期进行检修和维护,以保证地铁运营的安全和可靠性。

4. 乘客信息地铁系统应配备信息发布系统,及时向乘客提供列车时刻表、晚点信息和紧急提示等,以提高乘客的满意度和出行体验。

总结地铁设计规范对于确保地铁系统的安全、高效和舒适至关重要。

车厢设计、车站设计和运营规范是地铁设计中常涉及的方面,只有在符合规范的基础上,地铁系统才能有效地满足乘客的需求,提供便捷和舒适的出行体验。

车站构造一般规定1.哈尔滨市轨道交通1号线四期工程沿线车站均为地下站,车站构造设计应从各自旳建设条件出发,根据都市规划、线路埋深、建筑布置、施工环境、工程水文地质,以及冬季气候等自然条件,按照工程筹划旳规定,考虑相邻区间隧道施工工艺和站址地面交通组织旳解决方式,本着既遵循技术先进,又安全、可靠、合用、经济旳原则选择构造型式和施工措施。

2.车站构造应根据选择旳构造型式、施工措施、荷载特性、耐火等级等条件进行设计,满足强度、刚度、稳定性规定,并根据拟定旳环境类别、环境作用等级、设计使用年限等原则进行耐久性设计,满足抗裂、防水、防腐蚀、防灾等规定。

3.车站构造要满足车站建筑、设备安装、行车运营、施工工艺、环保等规定,保证车站旳正常使用,达到总体规划设计旳规定,同步,考虑都市规划引起周边环境旳变化对构造旳作用。

4.车站构造旳净空尺寸应满足地铁建筑限界以及建筑设计、相邻区间施工工艺和其他使用功能旳规定。

尚应考虑施工误差、测量误差、构造变形和后期沉降等因素旳影响,其值根据地质条件、埋设深度、荷载、构造类型、施工工序等条件并参照类似工程旳实测值加以拟定。

5.车站构造应具有足够旳纵向刚度,并满足地铁长期运营条件下对构造纵向抗裂及抗差别沉降旳规定。

换乘车站构造设计应充足考虑上述规定,以减少换乘车站续建工程对已建车站构造旳影响。

6.构造设计应以现行国家旳有关勘察规范拟定旳内容和范畴,考虑不同施工措施对地质勘探旳特殊规定,通过施工中对地层旳观测反馈进行验证。

其中暗挖构造旳围岩分级按现行《铁路隧道设计规范》(TB10003)拟定。

7.对于基坑法、浅埋暗挖法等不同型式旳车站构造计算模型应符合实际工况条件,并根据具体状况选用与其相符或相近旳现行国家有效规范、规程和原则进行设计。

8.车站抗震设计应根据本地政府主管部门批准旳抗震设防烈度,按照有关规范进行设计。

9.车站按照本地政府主管部门批准旳六级人防原则设防,保证地下车站在规定旳人防设防区段具有战时防护和平战转换功能。

1.0.12 天铁的主体结构工程,以及果结构益坏或者大建对于天铁经营仄安有宽重做用的其余结构工程,安排使用年限没有该矮于100年.之阳早格格创做1.0.17 天铁浅埋、下架及大天线路安排时,应采与落矮噪声、缩小振荡战缩小对于死态环境做用的步伐.1.0.19 天铁工程安排应采与防火灾、火淹、天震、风暴、冰雪、雷打等灾害的步伐.1.0.20 天铁工程应树坐安防办法.安防办法的安排除应切合本典型的有关确定中,尚应合理树坐仄安查看设备的接心、监控系统、伤害品处理办法,以及相关用房等.1.0.21 天铁工程应树坐无障碍乘止战使用办法.3.3.2 天铁列车必须正在仄安防备系统的监控下运止.4.1.2 车辆应保证正在寿命周期内仄常运止时的止车仄安战人身仄安;共时应具备障碍、事变战劫易情况下对于人员战车辆救帮的条件.4.1.3 车辆及其里里办法应使用没有焚资料或者无卤、矮烟的阻焚资料.4.1.19 列车应具备下列障碍运止本领:1 列车正在超员荷载战正在丧得1/4能源的情况下,应能保护运止到终面‘2 列车正在超员荷载战正在丧得1/2能源的情况下,应具备正在正线最大坡讲上开用战运止到迩来车站的本领;3 一列空载列车应具备正在正线线路的最大坡讲上牵引另一列超员荷载的无能源列车运止到下一车站的本领.4.7.2 列车应树坐报警系统,客室内应树坐搭客慢迫报警拆置,搭客慢迫报警拆置应具备乘务员与搭客间单背通疑功能.当采与无人驾驶运止模式时,报警系统树坐应切合现止国家尺度《都会轨讲接通技能典型》GB 50490 的有关确定.4.7.4 客室车门系统应树坐仄安联锁,应保证车速大于5km/h时没有克没有及开开、车门已齐关关时没有克没有及开用列车.4.7.6 客室、司机室应摆设便携式灭火器具,安顿位子应有明隐标记并便于与用.6.1.2 天铁选线应切合下列确定:4 天铁线路之间接叉,以及天铁线路与其余接通线路接叉时,必须采与坐体接叉办法;7.1.3 无咋轨讲主体结构及混凝土轨枕的安排使用年限没有该矮于100年.7.4.1 无咋讲床结构应切合下列确定:1 混凝土强度等第,隧讲内战U形结构天段没有该矮于C35,下架线战大天线天段没有该矮于C40,讲床结构的耐暂性谦脚安排使用年限100年的确定.7.6.2 采与减振工程步伐时,没有该削强轨讲结构的强度、宁静性及仄逆性.8.3.5 路基的工后重落量应切合下列央供:1 有咋轨讲线路没有该大于200mm,路桥过度段没有该大于200mm,重落速率没有该大于50mm/年;2 无咋轨讲线路路基工后没有匀称重落量,没有该超出扣件允许的调下量,路桥或者路隧接界处好别重落没有该大于10mm,过度段重落制成的路基战桥梁或者隧讲的合角没有该大于1/100.9.3.10 正在站台估计少度以中的车站结构坐柱、墙等与站台边沿的距离,必须谦脚限界央供.9.3.11 当站台树坐站门时,自站台边沿起背内1m范畴的站台大天化妆层下应举止绝缘处理.9.4.4 车站内应树坐导背、事变疏集、服务搭客等标记.10.1.3 区间桥梁应按100年安排使用年限安排.11.1.6 天下结构的耐暂性安排应切合下列确定:1 主体结媾战使用功夫没有成调换的结构构件,应根据使用环境类型,按安排使用年限为100年的央供举止耐暂性安排;11.1.10 天下结构的洁空尺寸必须切合天铁兴办限界央供,并应谦脚使用及动工工艺央供,共时应计进动工缺面、结构变形战位移的做用等果素.13.1.4 天铁透气、空调与供温系统应具备下列功能:1 当列车正在仄常运止时,应包管天铁里里气氛环境正在确定尺度范畴内;2 当列车阻塞正在区间隧讲内时,应包管对于阻塞区间举止灵验透气;3 当列车正在区间隧讲爆收火灾事变时,应具备排烟、透气功能;4 当车站内爆收火灾事变时,应具备排烟、透气功能. 13.2.31 树坐气体灭火的房间应树坐板滞透气系统,所排除的气体必须间接排出大天.14.2.5 管讲安插战敷设应切合下列确定:5 给火管没有该脱过变电所、通疑旗号机房、统制室、配电室等电气房间;14.3.1 天铁排火量定额应切合下列确定:4 大天车站、下架车站屋里排火管讲的排火安排重现期应当依照10年一逢的暴雨强度安排,安排落火历时应按5min估计;屋里雨火工程与溢流办法的总排火本领没有该小于50年重现期的雨火量;5 下架区间、关关出出心、关关风井及隧讲洞心的雨火泵站、排火沟及排火管渠的排火本领,应按当天50年一逢的暴雨强度估计,安排落雨历时应按估计决定.15.1.6 一级背荷必须采与单电源单回路供电.15.1.7 一级背荷中特天要害的背荷,应删设应慢电源,并宽禁其余背荷接进.15.1.23 正在天下使用的主要资料应采用无卤、矮烟的阻焚或者耐火的产品.15.3.26 交战网应谦脚限界央供.车辆基天内架空交战网应树坐限界门.15.4.1 系统采与的电力电缆应切合下列确定:1 天下线路应采与无卤、矮烟的阻焚电线战电缆;15.4.2 火灾时需要包管供电的配电线路应采与耐火铜芯电缆或者矿物绝缘耐火铜芯电缆.15.7.15 曲流牵引供电系统应为没有接天系统,牵引变电所中的曲流牵引供电设备必须绝缘拆置.15.7.16 仄常单边供电运止时,站台出走止轨对于天电位没有该大于120V,车辆基天库线走止轨对于天电位没有该大于60V.当走止轨对于天电压超标时,应采与短时接天步伐.16.1.13 隧讲内托板托架、线缆的树坐宽禁侵进设备限界;车载台无线天线的树坐宽禁超出车辆限界.16.2.11 天下线路的通疑主搞电缆、光缆应采与无卤、矮烟的阻焚资料,并应具备抗电气化搞扰的呵护层.17.1.3 ATP系统、设备及电路应切合障碍导背仄安的规则.采与的仄安系统、设备应通过仄安认证.17.1.9 旗号系统的车载设备宽禁超出车辆限界,旗号系统的大天设备宽禁侵进设备限界.17.4.9 ATP系统应切合下列央供:1 天铁必须摆设ATP系统,其系统仄安完备度等第应谦脚仄安完备性等第(SIL)4级尺度;ATP系统里里设备之间的疑息传输通讲也应切合障碍导背仄安规则;2 正在仄安防备预约停车天面的中圆应设仄安防备距离或者防备区段,仄安防备距离应通过估计决定;17.4.11 ATP车载设备应切合下列央供:1 ATP系统引导列车停车应为最下仄安规则.车天连绝通疑中断、列车完备性电路断路、列车超速、列车的非预期移动、车载设备要害障碍等均应引导列车抑制制动;17.4.15 ATP设备应切合下列联锁功能央供:1 ATP设备应保证进路上讲岔、旗号机战区段的连锁.连锁条件没有符时,宽禁进路开通.敌对于进路应相互照查,没有得共时开通;7 车站站台及车站统制室应设站台慢迫关关按钮.站台慢迫关关按钮电路应切合障碍导背仄安的规则;18.1.9 车站统制室应树坐慢迫统制按钮,并应与火灾自动报警系统真止联动;当车站处于慢迫状态或者设备得电时,自动检票机阻挡拆置应处于释搁状态.19.3.1 消防联动统制系统应真止消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统,以及消防电源及应慢照明、疏集指示、防火卷帘、电动挡烟垂帘、消防广播、卖检票机、站台里、门禁、自动扶梯等系统正在火灾情况下的消防联动统制.19.4.5 天下车站的站厅层大众区、站台层大众区、换成大众区、百般设备机房、库房、值班室、办公室、走廊、配电室、电缆隧讲或者夹层,以及少度超出60m的出出心通讲,应树坐火灾探测器.20.3.10 概括监控系统应具备下列主要联动功能:2 火灾工况,区间火灾防排烟模式统制、车站火灾消防应慢广播、车站火灾场景的视频监控战搭客疑息系统的火灾疑息颁布功能;21.2.4 环境与设备监控系统战火灾自动报警系统之间应树坐通疑接心;火灾工况应由火灾自动报警系统颁布火灾模式指令,环境与设备监控系统应劣先真止相映的统制步调. 21.2.5 防烟、排烟系统与仄常透气系统合用的设备,正在火灾情况下应由环境战设备监控系统统一监控.21.3.3 真止防灾战阻塞模式应具备下列功能:1 接支车站自动或者脚动火灾模式指令,真止车站防烟、排烟模式;2 接支列车区间停车位子、火灾部位疑息,真止隧讲防排烟模式;3 接支列车区间阻塞疑息,真止阻塞透气模式;4 监控车站搭客导背标记系统战应慢照明系统;5 监视各排火泵房伤害火位.21.7.6 环境战设备监控系统的旗号线与电源线没有该共用电缆,本来没有该敷设正在共一根金属套管内.22.6.1 搭客疑息系统的数据线战电源线没有该共用电缆,本来没有该敷设正在共一根金属套管内.22.6.3 数据线应采与无卤、矮烟的阻焚屏蔽电缆.23.1.7 设有门禁拆置的通讲门、设备及管制用房门的电子锁,应谦脚防冲碰战消防疏集的央供.电子锁应具备断电自动释搁功能,设备及管制用房门电子锁还应具备脚动板滞解锁功能.23.1.8 门禁系统应真止与火灾自动报警系统的联动统制.车站统制室概括后备统制盘(IBP)上应树坐门禁慢迫开门统制按钮,并应具备脚动、自动切换功能.24.8.1 统制核心应树坐火灾自动报警、环境与设备监控、火灾事变广播、自动灭火、火消防、防排烟等系统.多线路中央统制室应树坐自动灭火系统.25.1.10 自动扶梯战自动人止讲的传输设备应采与阻焚资料.25.1.15 当自动扶梯额定速度为0.5m/s,且提下下度没有大于6m时,上、下火仄梯级数量没有得少于2块;当额定速度为0.5m/s,且提下下度大于6m时,上、下火仄梯级数量没有得少于3块;当额定速度等于0.65m/s时,上、下火仄梯级数量没有得少于3块;当额定速度大于0.65m/s时,上、下火仄梯级数量没有得少于4块;25.2.8 当电梯兼搞消防梯时,其办法应切合消防电梯的功能,供电应采与一级背荷.26.1.7 站台门没有得动做防火断绝拆置.26.1.8 天下车站站台门系统的绝缘资料、稀启资料战电线电缆等应采与无卤、矮烟的阻焚资料;大天战下架车站站台门系统的绝缘资料、稀启资料战电线电缆等应采与矮卤、矮烟的阻焚资料.27.3.8 大天交战轨应分段树坐并加拆仄安防备罩.停车、列检库战单周\三月检库线采与架空交战网时,每线列位之间战库前均应树坐断绝开关或者分段器,并应树坐支电时的旗号隐现或者声响办法.27.4.2 车辆段的定建库、大架建库战临建库均没有该树坐交战网或者交战轨供电.定建段需正在定建库内举止降弓调试做业时,应正在库端设移动交战网.27.4.14 油漆库应树坐透气设备,并应采与消防战环保步伐.库内电器设备均应切合防爆央供.28.1.5 车站站台、站厅战出出心通讲的搭客疏集区内没有得树坐商业场合,除天铁经营、服务设备、办法中,也没有得树坐妨碍搭客疏集的设备、办法及其余物体.28.2.1 天铁各建(构)筑物的耐火等第应切合下列确定:1 天下的车站、区间、变电站等主体工程及出出心通讲、风讲的耐火等第为一级;3 统制核心兴办耐火等第应为一级;28.2.3 车站仄安出心树坐应切合下列确定:1 车站每个站厅大众区仄安出心数量应经估计决定,且应树坐很多于2个曲通大天的仄安出心;2 天下单层侧式站台车站,每侧站台仄安出心数量应经估计决定,且没有该少于2个曲通大天的仄安出心;3 天下车站的设备与管制用房天区仄安出心的数量没有该少于2个,其中有人值守的防火分区应有1个仄安出心曲通大天;4 仄安出心应分别树坐,当共目标树坐时,二个仄安出心通讲心部之间洁距没有该小于10m;5 横井、爬梯、电梯、消防博用通讲,以及设正在二侧式站台之间的过轨天讲没有该动做仄安出心;6 天下换乘车站的换乘通讲没有该动做仄安出心.28.2.528.2.9 车站拆建资料应切合下列确定:1 天下车站大众区战设备与管制用房的顶棚、墙里、大天拆建资料及垃圾箱,应采与焚烧本能等第为A级可则资料;2 天上车站大众区墙里、顶棚的拆建资料及垃圾箱,应采与A级没有焚资料,大天应采与没有矮于B1级易焚资料.设备与管制用房区内的拆建资料,应切合现止国家尺度《兴办里里拆建安排防火典型》GB 50222的有关确定;3 天上、天下车站大众区的广告灯箱、导背标记、戚息椅、电话亭、卖检票机等牢固服务办法的资料,应采与没有矮于B1级的易焚资料.拆建资料没有得采与石棉、玻璃纤维、塑料等制品.28.2.11 车站站台大众区的楼梯、自动扶梯、出出心通讲,应谦脚当爆收火灾时正在6min内将近期或者客流统制期超下峰小时一列近战列车所载的搭客及站台上的候车人员局部撤离站台到达仄安区的央供.28.4.1 天下车站及区间隧讲内必须树坐防烟、排烟战事变透气系统.28.4.2 下列场合应树坐板滞防烟、排烟步伐:1 天下车站的站台战站台;2 连绝少度大于300m的区间隧讲战齐启关车讲;3 防烟楼梯间战前室.28.4.7 防烟、排烟系统与事变透气应具备下列功能:1 当区间隧讲爆收火灾时,应背着搭客主要疏集目标排烟,迎着搭客疏集目标支新风;2 当天下车站的站厅、站台爆收火灾时,应具备防烟、排烟、透气功能;3 当列车阻塞正在区间隧讲时,应付于阻塞区间举止灵验透气;4 当大天或者下架车站爆收火灾时,应具备排烟功能;5 当设备与管制用房爆收火灾时,应具备防烟、排烟、透气功能.28.4.22 透气空调系统下列部位应树坐防火阀:1 风管脱越防火分区的防火墙及楼板处;2 每层火仄搞管与笔曲总管的接接处;3 脱越变形缝且有隔墙处.28.5.1 天铁公务电话接换机应具备火警时能自动变换到市话网“119”的功能;共时,天铁内应配备正在爆收灾害时供救援人员举止天上、天下联结的无线通疑办法.28.5.5 天铁应树坐消防博用调动电话,防灾调动电话系统应正在统制核心设调动电话总机,并应正在车站及车辆基天设分机.28.6.1 消防用电设备应按一级背荷供电,并应正在终级配电箱处树坐自动切换拆置.当爆收火灾而切断死产、死计用电时,消防设备应能包管仄常处事.28.6.5 下列没有问应树坐应慢疏集照明:1 车站站厅、站台、自动扶梯、自动人止讲及楼梯;2 车站附属用房内走讲等疏集通讲;3 区间隧讲;4 车辆基天内的单体兴办物及统制核心大楼的疏集楼梯间、疏集通讲、消防电梯间(含前室).28.6.6 下列部位应树坐疏集指示标记:1 车站站厅、站台、自动扶梯、自动人止讲及楼梯心;2 车站附属用房内走讲等疏集通讲及仄安出心;3 区间隧讲;4 车辆基天内的单体兴办物及统制核心大楼的疏集楼梯间、疏集通讲及仄安出心.28.7.1 天铁车站出出心及敞心矮风井等心部的防淹步伐,应谦脚当天防洪排涝央供.。

地铁⼯程相关规范强制性条⽂汇编2020.7.8地铁⼯程相关规范强制性条⽂汇编2020.7.8⽬录⼀.钢筋篇 (1)1.JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》 (1)2.JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》 (2)3.GB50661-2011《钢结构焊接规范》 (2)4.GB50755-2012《钢结构⼯程施⼯规范》 (3)⼆.混凝⼟篇 (3)1.GB 50086 - 2015 《岩⼟锚杆与喷射混凝⼟⽀护⼯程技术规范》 (3)2.GB50666-2011《混凝⼟结构⼯程施⼯规范》 (4)3.GB50204-2015《混凝⼟结构⼯程施⼯质量验收规范》 (5)4.GB50119-2013《混凝⼟外加剂应⽤技术规范》 (6)三.车站基坑隧道篇 (6)1.JGJ120-2012《建筑基坑⽀护技术规程》 (7)2.GB50208-2011《地下防⽔⼯程质量验收规范》 (7)3.GB50108-2008《地下⼯程防⽔技术规范》 (7)4.GB23441-2009《⾃粘聚合物改性沥青防⽔卷材》 (9)5.GB18445-2012《⽔泥基渗透结晶型防⽔涂料》 (12)6. JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》 (12)7. GB50330-2013《建筑边坡⼯程技术规范》 (14)8.JGJ 79-2012 《建筑地基处理技术规范》 (14)9.GB 50300-2013《建筑⼯程施⼯质量验收统⼀标准》 (16)10.JGJ 311-2013 《建筑深基坑⼯程施⼯安全技术规范》 (16)11.GB 50157-2013 《地铁设计规范》 (17)12.GB 50307-2012 《城市轨道交通岩⼟⼯程勘察规范》 (17)13.GB 50490-2009《城市轨道交通技术规范》 (19)14.GB 50202-2018 《建筑地基基础⼯程施⼯质量验收规范》 (19)15.GB51004-2015《建筑地基基础⼯程施⼯规范》 (19)16.JGJ123-2012既有建筑地基基础加固技术规范 (19)17.JGJ165-2010《地下建筑⼯程逆作法技术规程》 (20)18.JGJ 111-2016《建筑与市政⼯程地下⽔控制技术规范》 (21)19.JGJ180-2009《建筑施⼯⼟⽯⽅⼯程安全技术规范》 (21)20.JGJ106-2014《建筑桩基检测技术规范》 (21)21.GB50009-2012《建筑结构荷载规范》 (21)22.GB50446-2017《盾构法隧道施⼯及验收规范》 (25)23.CJJ217-2014《盾构法开仓及⽓压作业技术规范》 (25)四.测量监测篇 (25)1. JGJ8-2016《建筑变形测量规范》。

第1篇一、工程质量的重要性1. 安全保障:地铁工程作为城市重要的公共交通设施,其安全性直接关系到乘客的生命财产安全。

工程质量不合格,可能导致地铁设施损坏、线路故障、交通事故等,给乘客和城市带来严重后果。

2. 使用功能:地铁工程的建设目的是为市民提供便捷的出行方式。

工程质量优良,能够保证地铁设施的正常运行,提高乘客出行体验。

3. 耐久性能:地铁工程具有长期使用的特点,工程质量直接影响到地铁设施的使用寿命。

优质工程能够降低后期维护成本,减少资源浪费。

4. 环境保护:地铁工程建设过程中,需考虑对周边环境的影响。

高质量工程能够减少对环境的破坏,实现可持续发展。

二、地铁工程施工质量强条内容1. 设计文件执行:严格按照设计文件进行施工,确保工程结构、功能、美观等符合要求。

2. 材料质量:选用符合国家标准的优质材料,确保工程质量和安全。

3. 施工工艺:采用先进、合理的施工工艺,提高工程质量,缩短施工周期。

4. 施工安全:加强施工现场安全管理,确保施工人员生命财产安全。

5. 质量检测:对施工过程中各个环节进行严格的质量检测,确保工程质量符合标准。

6. 工程验收:按照国家及地方相关标准进行工程验收,确保工程质量达标。

7. 工程监理:充分发挥监理作用,对工程质量、进度、安全等方面进行全程监控。

8. 环境保护:在施工过程中,采取有效措施减少对周边环境的影响,实现绿色施工。

9. 技术创新:积极应用新技术、新材料、新工艺,提高工程质量,降低成本。

10. 信息化管理:运用现代信息技术,提高工程管理效率,确保工程质量。

三、加强地铁工程施工质量强条的措施1. 完善质量管理体系:建立健全工程质量管理制度,明确各级责任,确保工程质量。

2. 加强人员培训:提高施工人员、监理人员、管理人员等综合素质,提升工程质量意识。

3. 强化监督检查:加大监督检查力度,对工程质量问题及时发现、整改。

4. 严格验收制度:严格执行工程验收制度,确保工程质量符合标准。

1.0.12 地铁的主体布局工程,以及因布局损坏或大修对地铁运营平安有严重影响的其他布局工程,设计使用年限不该低于100年.之袁州冬雪创作1.0.17 地铁浅埋、高架及地面线路设计时,应采纳降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施.1.0.19 地铁工程设计应采纳防火灾、水淹、地震、风暴、冰雪、雷击等灾害的措施.1.0.20 地铁工程应设置安防设施.安防设施的设计除应符合本规范的有关规定外,尚应合理设置平安检查设备的接口、监控系统、危险品处理设施,以及相关用房等.1.0.21 地铁工程应设置无障碍乘行和使用设施.3.3.2 地铁列车必须在平安防护系统的监控下运行.4.1.2 车辆应确保在寿命周期内正常运行时的行车平安和人身平安;同时应具有故障、事故和灾难情况下对人员和车辆救助的条件.4.1.3 车辆及其外部设施应使用不燃资料或无卤、低烟的阻燃资料.4.1.19 列车应具有下列故障运行才能:1 列车在超员荷载和在丧失1/4动力的情况下,应能维持运行到终点‘2 列车在超员荷载和在丧失1/2动力的情况下,应具有在正线最大坡道上启动和运行到最近车站的才能;3 一列空载列车应具有在正线线路的最大坡道上牵引另外一列超员荷载的无动力列车运行到下一车站的才能.4.7.2 列车应设置报警系统,客室内应设置乘客告急报警装置,乘客告急报警装置应具有乘务员与乘客间双向通信功能.当采取无人驾驶运行形式时,报警系统设置应符合现行国家尺度《城市轨道交通技术规范》GB 50490 的有关规定.4.7.4 客室车门系统应设置平安联锁,应确保车速大于5km/h时不克不及开启、车门未全关闭时不克不及启动列车.4.7.6 客室、司机室应配置便携式灭火器具,安顿位置应有分明标识并便于取用.6.1.2 地铁选线应符合下列规定:4 地铁线路之间交叉,以及地铁线路与其他交通线路交叉时,必须采取平面交叉方式;7.1.3 无咋轨道主体布局及混凝土轨枕的设计使用年限不该低于100年.7.4.1 无咋道床布局应符合下列规定:1 混凝土强度等级,隧道内和U形布局地段不该低于C35,高架线和地面线地段不该低于C40,道床布局的经久性知足设计使用年限100年的规定.7.6.2 采纳减振工程措施时,不该削弱轨道布局的强度、稳定性及平顺性.8.3.5 路基的工后沉降量应符合下列要求:1 有咋轨道线路不该大于200mm,路桥过渡段不该大于200mm,沉降速率不该大于50mm/年;2 无咋轨道线路路基工后不平均沉降量,不该超出扣件允许的调高量,路桥或路隧交界处差别沉降不该大于10mm,过渡段沉降造成的路基和桥梁或隧道的折角不该大于1/100.9.3.10 在站台计算长度以外的车站布局立柱、墙等与站台边沿的间隔,必须知足限界要求.9.3.11 当站台设置站门时,自站台边沿起向内1m范围的站台地面装饰层下应停止绝缘处理.9.4.4 车站内应设置导向、事故疏散、服务乘客等标记.10.1.3 区间桥梁应按100年设计使用年限设计.11.1.6 地下布局的经久性设计应符合下列规定:1 主体布局和使用期间不成更换的布局构件,应根据使用环境种别,按设计使用年限为100年的要求停止经久性设计;11.1.10 地下布局的净空尺寸必须符合地铁建筑限界要求,并应知足使用及施工工艺要求,同时应计入施工误差、布局变形和位移的影响等因素.13.1.4 地铁通风、空调与供暖系统应具有下列功能:1 当列车在正常运行时,应包管地铁外部空气环境在规定尺度范围内;2 当列车阻塞在区间隧道内时,应包管对阻塞区间停止有效通风;3 当列车在区间隧道发生火灾事故时,应具有排烟、通风功能;4 当车站内发生火灾事故时,应具有排烟、通风功能. 13.2.31 设置气体灭火的房间应设置机械通风系统,所解除的气体必须直接排出地面.14.2.5 管道安插和敷设应符合下列规定:5 给水管不该穿过变电所、通信信号机房、节制室、配电室等电气房间;14.3.1 地铁排水量定额应符合下列规定:4 地面车站、高架车站屋面排水管道的排水设计重现期应当依照10年一遇的暴雨强度设计,设计降水用时应按5min计算;屋面雨水工程与溢流设施的总排水才能不该小于50年重现期的雨水量;5 高架区间、关闭出入口、关闭风井及隧道洞口的雨水泵站、排水沟及排水管渠的排水才能,应按当地50年一遇的暴雨强度计算,设计降雨用时应按计算确定.15.1.6 一级负荷必须采取双电源双回路供电.15.1.7 一级负荷中特别重要的负荷,应增设应急电源,并严禁其他负荷接入.15.1.23 在地下使用的主要资料应选用无卤、低烟的阻燃或耐火的产品.15.3.26 接触网应知足限界要求.车辆基地内架空接触网应设置限界门.15.4.1 系统采取的电力电缆应符合下列规定:1 地下线路应采取无卤、低烟的阻燃电线和电缆;15.4.2 火灾时需要包管供电的配电线路应采取耐火铜芯电缆或矿物绝缘耐火铜芯电缆.15.7.15 直流牵引供电系统应为不接地系统,牵引变电所中的直流牵引供电设备必须绝缘装置.15.7.16 正常双边供电运行时,站台出走行轨对地电位不该大于120V,车辆基地库线走行轨对地电位不该大于60V.当走行轨对地电压超标时,应采纳短时接地措施.16.1.13 隧道内托板托架、线缆的设置严禁侵入设备限界;车载台无线天线的设置严禁超出车辆限界.16.2.11 地下线路的通信主干电缆、光缆应采取无卤、低烟的阻燃资料,并应具有抗电气化干扰的呵护层.17.1.3 ATP系统、设备及电路应符合故障导向平安的原则.采取的平安系统、设备应颠末平安认证.17.1.9 信号系统的车载设备严禁超出车辆限界,信号系统的地面设备严禁侵入设备限界.17.4.9 ATP系统应符合下列要求:1 地铁必须配置ATP系统,其系统平安完善度等级应知足平安完整性等级(SIL)4级尺度;ATP系统外部设备之间的信息传输通道也应符合故障导向平安原则;2 在平安防护预定停车地点的外方应设平安防护间隔或防护区段,平安防护间隔应通过计算确定;17.4.11 ATP车载设备应符合下列要求:1 ATP系统导致列车停车应为最高平安准则.车地持续通信中断、列车完整性电路断路、列车超速、列车的非预期移动、车载设备重要故障等均应导致列车强迫制动;17.4.15 ATP设备应符合下列联锁功能要求:1 ATP设备应确保退路上道岔、信号机和区段的连锁.连锁条件不符时,严禁退路守旧.敌对退路应相互照查,不得同时守旧;7 车站站台及车站节制室应设站台告急关闭按钮.站台告急关闭按钮电路应符合故障导向平安的原则;18.1.9 车站节制室应设置告急节制按钮,并应与火灾自动报警系统实现联动;当车站处于告急状态或设备失电时,自动检票机阻挡装置应处于释放状态.19.3.1 消防联动节制系统应实现消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统,以及消防电源及应急照明、疏散指示、防火卷帘、电动挡烟垂帘、消防广播、售检票机、站台面、门禁、自动扶梯等系统在火灾情况下的消防联动节制.19.4.5 地下车站的站厅层公共区、站台层公共区、换成公共区、各种设备机房、库房、值班室、办公室、走廊、配电室、电缆隧道或夹层,以及长度超出60m的出入口通道,应设置火灾探测器.20.3.10 综合监控系统应具有下列主要联动功能:2 火灾工况,区间火灾防排烟形式节制、车站火灾消防应急广播、车站火灾场景的视频监控和乘客信息系统的火灾信息发布功能;21.2.4 环境与设备监控系统和火灾自动报警系统之间应设置通信接口;火灾工况应由火灾自动报警系统发布火灾形式指令,环境与设备监控系统应优先执行相应的节制程序.21.2.5 防烟、排烟系统与正常通风系统合用的设备,在火灾情况下应由环境和设备监控系统统一监控.21.3.3 执行防灾和阻塞形式应具有下列功能:1 接纳车站自动或手动火灾形式指令,执行车站防烟、排烟形式;2 接纳列车区间停车位置、火灾部位信息,执行隧道防排烟形式;3 接纳列车区间阻塞信息,执行阻塞通风形式;4 监控车站乘客导向标识系统和应急照明系统;5 监视各排水泵房危险水位.21.7.6 环境和设备监控系统的信号线与电源线不该共用电缆,其实不该敷设在同一根金属套管内.22.6.1 乘客信息系统的数据线和电源线不该共用电缆,其实不该敷设在同一根金属套管内.22.6.3 数据线应采取无卤、低烟的阻燃屏蔽电缆.23.1.7 设有门禁装置的通道门、设备及管理用房门的电子锁,应知足防冲撞和消防疏散的要求.电子锁应具有断电自动释放功能,设备及管理用房门电子锁还应具有手动机械解锁功能.23.1.8 门禁系统应实现与火灾自动报警系统的联动节制.车站节制室综合后备节制盘(IBP)上应设置门禁告急开门节制按钮,并应具有手动、自动切换功能.24.8.1 节制中心应设置火灾自动报警、环境与设备监控、火灾事故广播、自动灭火、水消防、防排烟等系统.多线路中央节制室应设置自动灭火系统.25.1.10 自动扶梯和自动人行道的传输设备应采取阻燃资料.25.1.15 当自动扶梯额定速度为0.5m/s,且提升高度不大于6m时,上、下水平梯级数量不得少于2块;当额定速度为0.5m/s,且提升高度大于6m时,上、下水平梯级数量不得少于3块;当额定速度等于0.65m/s时,上、下水平梯级数量不得少于3块;当额定速度大于0.65m/s时,上、下水平梯级数量不得少于4块;25.2.8 当电梯兼做消防梯时,其设施应符合消防电梯的功能,供电应采取一级负荷.26.1.7 站台门不得作为防火隔离装置.26.1.8 地下车站站台门系统的绝缘资料、密封资料和电线电缆等应采取无卤、低烟的阻燃资料;地面和高架车站站台门系统的绝缘资料、密封资料和电线电缆等应采取低卤、低烟的阻燃资料.27.3.8 地面接触轨应分段设置并加装平安防护罩.停车、列检库和双周\三月检库线采取架空接触网时,每线各位之间和库前均应设置隔分开关或分段器,并应设置送电时的信号显示或音响设施.27.4.2 车辆段的定修库、大架修库和临修库均不该设置接触网或接触轨供电.定修段需在定修库内停止升弓调试作业时,应在库端设移动接触网.27.4.14 油漆库应设置通风设备,并应采纳消防和环保措施.库内电器设备均应符合防爆要求.28.1.5 车站站台、站厅和出入口通道的乘客疏散区内不得设置商业场合,除地铁运营、服务设备、设施外,也不得设置妨碍乘客疏散的设备、设施及其他物体.28.2.1 地铁各建(构)筑物的耐火等级应符合下列规定:1 地下的车站、区间、变电站等主体工程及出入口通道、风道的耐火等级为一级;3 节制中心建筑耐火等级应为一级;28.2.3 车站平安出口设置应符合下列规定:1 车站每一个站厅公共区平安出口数量应经计算确定,且应设置很多于2个直通地面的平安出口;2 地下单层侧式站台车站,每侧站台平安出口数量应经计算确定,且不该少于2个直通地面的平安出口;3 地下车站的设备与管理用房区域平安出口的数量不该少于2个,其中有人值守的防火分区应有1个平安出口直通地面;4 平安出口应分散设置,当同方向设置时,两个平安出口通道口部之间净距不该小于10m;5 竖井、爬梯、电梯、消防专用通道,以及设在两侧式站台之间的过轨地道不该作为平安出口;6 地下换乘车站的换乘通道不该作为平安出口.28.2.528.2.9 车站装修资料应符合下列规定:1 地下车站公共区和设备与管理用房的顶棚、墙面、地面装修资料及渣滓箱,应采取燃烧性能等级为A级否则资料;2 地上车站公共区墙面、顶棚的装修资料及渣滓箱,应采取A级不燃资料,地面应采取不低于B1级难燃资料.设备与管理用房区内的装修资料,应符合现行国家尺度《建筑外部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定;3 地上、地下车站公共区的广告灯箱、导向标记、休息椅、电话亭、售检票机等固定服务设施的资料,应采取不低于B1级的难燃资料.装修资料不得采取石棉、玻璃纤维、塑料等制品.28.2.11 车站站台公共区的楼梯、自动扶梯、出入口通道,应知足当发生火灾时在6min内将远期或客流节制期超高峰小时一列近战列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离站台到达平安区的要求.28.4.1 地下车站及区间隧道内必须设置防烟、排烟和事故通风系统.28.4.2 下列场合应设置机械防烟、排烟措施:1 地下车站的站台和站台;2 持续长度大于300m的区间隧道和全封闭车道;3 防烟楼梯间和前室.28.4.7 防烟、排烟系统与事故通风应具有下列功能:1 当区间隧道发生火灾时,应背着乘客主要疏散方向排烟,迎着乘客疏散方向送新风;2 当地下车站的站厅、站台发生火灾时,应具有防烟、排烟、通风功能;3 当列车阻塞在区间隧道时,应对阻塞区间停止有效通风;4 当地面或高架车站发生火灾时,应具有排烟功能;5 当设备与管理用房发生火灾时,应具有防烟、排烟、通风功能.28.4.22 通风空调系统下列部位应设置防火阀:1 风管穿越防火分区的防火墙及楼板处;2 每层水平干管与垂直总管的交接处;3 穿越变形缝且有隔墙处.28.5.1 地铁公务电话交换机应具有火警时能自动转换到市话网“119”的功能;同时,地铁内应配备在发生灾害时供救济人员停止地上、地下联系的无线通信设施.28.5.5 地铁应设置消防专用调度电话,防灾调度电话系统应在节制中心设调度电话总机,并应在车站及车辆基地设分机.28.6.1 消防用电设备应按一级负荷供电,并应在末级配电箱处设置自动切换装置.当发生火灾而切断生产、生活用电时,消防设备应能包管正常工作.28.6.5 下列不问应设置应急疏散照明:1 车站站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯;2 车站附属用房内走道等疏散通道;3 区间隧道;4 车辆基地内的单体建筑物及节制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道、消防电梯间(含前室).28.6.6 下列部位应设置疏散指示标记:1 车站站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯口;2 车站附属用房内走道等疏散通道及平安出口;3 区间隧道;4 车辆基地内的单体建筑物及节制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道及平安出口.28.7.1 地铁车站出入口及敞口低风井等口部的防淹措施,应知足当地防洪排涝要求.。

车站建筑设计原则1.车站设计要针对哈尔滨地方特色,充分考虑哈尔滨特殊的气候特点和地质条件,与城市的发展规划相结合,与周边环境条件相协调,做出功能完善、安全可行、技术先进、造价合理的实施设计方案。

2.车站总体布局应符合城市规划、轨道交通路网规划、环境保护、文物保护的要求,在考虑最大限度地吸引客流的同时,应因地制宜妥善处理与城市交通、地面建筑、地下管线、地下构筑物之间的关系,应尽量减少房屋拆迁、管线迁移和施工时对地面建筑物、地面交通、历史文物及市民出行的影响。

3.车站是乘客集散和乘降的场所,车站建筑设计应体现交通功能的特点,以人为本,合理吸引和组织客流,满足行车组织、运营管理和设备的要求,方便乘客集散、乘降和换乘,包括与其它轨道交通线、公交线路、自行车等的换乘,为乘客提供安全、便捷、舒适的乘车环境。

4.车站规模应根据远期预测客流的集散量和车站本身行车管理、设备用房的需要来确定。

其站厅(公共区)、站台(公共区)、出入口、通道、楼梯、自动扶梯、售检票机等均要与该站客流通过能力相适应,同时满足事故紧急疏散客流的需要。

5.设计客流按远期高峰小时的客流量,并考虑高峰小时内客流的不均匀性,计入超高峰系数,取超高峰系数~。

处于突发客流较大的车站视实际情况而定。

6.根据路网规划考虑与其他轨道线路的换乘,并选择合理的换乘方式。

远期线路换乘站(新疆大街站)要在总体上统筹考虑,分期实施,留置切实可行的接口。

换乘车站设计时,换乘设施的通过能力需满足远期换乘客流的需要,并考虑资源共享。

7.车站的防灾设计要满足《地铁设计规范》及《城市快速轨道交通工程项目建设标准》及其它有关规定。

车站的紧急疏散能力,应保证在远期高峰小时客流量时将一列车乘客及站台上候车乘客、工作人员在6min内疏散完毕。

8.车站考虑平战结合,能满足按6级防护等级进行平战转换。

9.车站按抗震设防烈度7度进行设计。

10.车站应考虑无障碍设计。

11.在满足行车组织、运营管理和设备要求的前提下,尽量减小车站规模,压缩建筑体量,简化设备与运营管理模式,优化结构体系,力求降低工程造价和运营成本。

地铁设计规范强条1.0.3地铁工程设计,必须符合政府主管部门批准的城市总体规划和城市轨道交通线网规划。

1.0.7地铁的主体结构工程,设计使用年限为100年。

1.0.8地铁线路应为右侧行车的双线线路,并应采用1435mm标准轨距。

1.0.13设计地铁浅埋、高架及地面线路时,应采取降低噪声、减少振动和减少对生态环境影响的措施,使之符合国家现行的城市环境保护的相关规定。

地铁各系统排放的废气、废水、废物,应达到国家现行的相关排放标准。

1.0.15地铁工程抗震设防烈度,应根据当地政府主管部门批准的地震安全性评价结果确定。

1.0.16跨河流和临近河流的地铁地面和高架工程,应按1/100的洪水频率标准进行设计。

对下穿河流或湖泊等水域的地铁工程,应在进出水域的两端适当位置设防淹门或采取其他防淹措施。

3.1.3地铁的基本运营状态应包含正常运营状态、非正常运营状态和紧急运营状态。

系统的运营,必须在能够保证所有使用该系统的人员和乘客以及系统设施安全的情况下实施。

3.2.1地铁的设计运输能力,应满足预测的远期单向高峰小时最大断面客流量的需要。

3.3.1地铁线路必须为全封闭形式,同时列车须在安全防护系统的监控下运行。

4.3.4圆形隧道应按全线盾构施工地段的平面曲线最小半径确定隧道建筑限界。

4.3.7高架线或地面线建筑限界的确定应符合下列规定:1高架线、地面线的区间和车站建筑限界,应按高架或地面线设备限界或车辆限界及设备安装尺寸计算确定。

4.3.10车站直线地段建筑限界应满足下列要求:2站台计算长度内的站台边缘距线路中心线的距离,应按车辆限界加10mm安全间隙确定,但站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙,当采用整体道床时不应大于100mm;当采用碎石道床时不应大于120mm。

4.3.11曲线车站站台边缘与车辆轮廓线之间的间隙不应大于180mm。

5.1.2地铁线路的选定应根据城市轨道交通线网规划进行。

5.1.4地铁的线路平面位置和高程应根据城市现状与规划的道路、地面建筑物、管线和其他构筑物、文物古迹保护要求、环境与景观、地形与地貌、工程地质与水文地质条件、采用的结构类型与施工方法,以及运营要求等因素,经技术经济综合比较后确定。

5.1.6地铁的线路之间及与其他轨道交通线路之间的交叉处,应采用立体交叉。

5.2.1线路平面曲线半径应根据车辆类型、列车设计运行速度和工程难易程度经比选确定,线路平面的最小曲线半径不得小于表5.2.1规定的数值。

5.3.9车站站台计算长度内和道岔范围内不得设置竖曲线,竖曲线离开道岔端部的距离不应小于5m。

5.3.10碎石道床线路竖曲线不得与平面缓和曲线重叠;当不设平面缓和曲线时,竖曲线不得与超高顺坡段重叠。

6.1.1轨道结构应具有足够的强度、稳定性、耐久性和适量弹性,确保列车安全、平稳、快速运行和乘客舒适。

6.1.3根据环境保护对沿线不同地段的减振、降噪要求,轨道应采用相应的减振轨道结构。

6.2.3正线钢轨接头应采用对接,曲线内股应采用厂制缩短轨调整钢轨接头位置。

辅助线和车场线半径等于及小于200m的曲线地段钢轨接头应采用错接,错接距离不应小于3m。

6.2.10曲线超高值应在缓和曲线内递减,无缓和曲线时,应在直线段递减。

超高顺坡率不宜大于2‰,困难地段不应大于3‰。

6.4.1正线上道岔的钢轨类型应与正线的钢轨类型一致。

7.1.1路基是地铁工程的重要组成部分,直接承受轨道和车辆荷载。

路基工程作为土工结构物,必须具有足够的强度、稳定性和耐久性。

7.2.3路基面宽度应根据正线数目、配线情况、线间距、轨道结构尺寸、路基面形状、曲线加宽、路肩宽度等计算确定。

当路肩埋有设备时,路堤及路堑的路肩宽度均不得小于0.6m,无埋设设备时路肩宽度均不得小于0.4m。

7.2.6路基基床分表层和底层,表层厚度应不小于0.4m,底层厚度应不小于1.1m。

基床厚度以路肩施工高程为计算起点。

8.1.1车站的总体布局,应符合城市规划、城市交通规划、环境保护和城市景观的要求,妥善处理好与地面建筑、地下管线、地下构筑物等之间的关系。

8.1.2车站设计必须满足客流需求,保证乘降安全、疏导迅速、布置紧凑、便于管理,并具有良好的通风、照明、卫生、防灾等设施,为乘客提供舒适的乘车环境。

8.3.1站台计算长度应采用远期列车编组长度加停车误差。

8.3.7距站台边缘400mm处应设不小于80mm宽的纵向醒目安全线。

采用屏蔽门时不设安全线。

8.3.9人行楼梯和自动扶梯的总量布置除应满足上、下乘客的需要外,还应按站台层的事故疏散时间不大于6min进行验算。

消防专用梯及垂直电梯不计入事故疏散用。

8.4.2装修应采用防火、防潮、防腐、耐久、易清洁的环保材料,应便于施工与维修,可能条件下兼顾吸声。

地面材料应防滑、耐磨。

8.4.4车站内应设置各种导向、事故疏散、服务乘客的标志。

8.5.1车站出入口的数量,应根据吸引与疏散客流的要求设置,但不得少于两个。

每个出入口宽度应按远期分向设计客流量乘以1.1~1.25不均匀系数计算确定。

8.5.4地下车站出入口的地面标高应高出室外地面,并应满足当地防洪要求。

8.6.3单建或与建筑物合建的风亭,其口部距其他建筑物距离应不小于5m。

当风亭设于路边时,风亭开口底距地面的高度应不小于2m。

8.7.2车站出入口的提升高度超过6m时,应设上行自动扶梯;超过12m时应考虑上、下行均设自动扶梯。

站厅与站台间应设上行自动扶梯,高差超过6m时,上、下行均应设自动扶梯。

分期建设的自动扶梯应预留位置。

9.1.4高架结构墩位布置应符合城市规划要求。

跨越铁路、道路时桥下净空应满足铁路、道路限界要求并预留结构沉降量、铁路抬道量或公路路面翻修高度;跨越排洪河流时,应按1/100洪水频率标准进行设计,技术复杂、修复困难的大桥、特大桥应按1/300洪水频率标准进行检算;跨越通航河流时,其桥下净空应根据航道等级,满足现行国家标准《内河通航标准》的要求。

9.1.5钢筋混凝土与预应力混凝土梁式桥跨结构在列车静活载作用下,其竖向挠度不应超过表9.1.5的容许值。

9,1.9高架结构墩台基础的沉降应按恒载计算。

对于外静定结构,其总沉降量与施工期间沉降量之差,不应超过下列容许值:墩台均匀沉降量:50mm;相邻墩台沉降量之差:20mm。

对于外静不定结构,其相邻墩台不均匀沉降量之差的容许值还应根据沉降对结构产生的附加影响来确定。

9.2.5列车竖向静活载确定应符合下列规定:1列车竖向静活载图式按本线列车的最大轴重、轴距及近、远期中最长的列车编组确定。

2单线和双线高架结构,按列车活载作用于每一条线路确定。

3多于两线的高架结构,按下列最不利情况考虑:1)按两条线路在最不利位置承受列车活载,其余线路不承受列车活载;2)所有线路在最不利位置承受75%的活载。

4影响线加载时,活载图式不可任意截取,但对影响线异符号区段,轴重按80kN计。

9.2.19地震力的作用,应按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》的相关规定计算。

9.5.6车站高架结构,应考虑纵、横向地基不均匀沉陷的影响,包括不均匀沉陷对车站结构的影响和轨道梁桥独立布置时不均匀沉陷对站台标高的影响。

9.5.10车站高架结构应按现行建筑抗震设计规范进行抗震设计及设防。

轨道梁桥与车站结构完全分开布置时,轨道梁桥应按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》进行抗震设计。

10.1.3地下结构的设计,应减少施工中和建成后对环境造成的不利影响,考虑城市规划引起周围环境的改变对结构的作用。

10.1.7地下结构的净空尺寸应满足地铁建筑限界和其他使用及施工工艺等要求,并考虑施工误差、结构变形和位移的影响。

10.1.8采用直流电力牵引和走行轨回流的地铁结构,应根据现行《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》采取防止杂散电流腐蚀的措施。

钢结构及钢连接件应进行防锈处理。

10.2.4在设计换乘站中直接承受地铁车辆荷载的楼板等构件时,地铁车辆竖向荷载应按其实际轴重和排列计算,并考虑动力作用的影响,同时尚应按线路通过的重型设备运输车辆的荷载进行验算。

10.2.5车站站台、楼板和楼梯等部位的人群均布荷载的标准值应采用4.0kPa。

10.2.6设备用房楼板的计算荷载应根据设备安装、检修和正常使用的实际情况(包括动力效应)确定,其标准值不得小于4.0kPa。

10.3.2混凝土的原材料和配比、最低强度等级、最大水胶比和单方混凝土的胶凝材料最小用量等应符合耐久性要求,满足抗裂、抗渗、抗冻和抗侵蚀的需要。

一般环境条件下的混凝土设计强度等级不得低于表10.3.2的规定。

10.5.1结构设计应符合下列一般规定:1地下结构应就其施工和正常使用阶段,进行结构强度的计算,必要时也应进行刚度和稳定性计算。

对于混凝土结构,尚应进行抗裂验算或裂缝宽度验算。

当计入地震荷载或其他偶然荷载作用时,不需验算结构的裂缝宽度。

5换乘站中直接承受列车荷载的楼板等构件,其计算及构造应满足现行《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》的相关要求。

9设计地震区的结构时,应根据设防要求、场地条件、结构类型和埋深等因素选用能较好反映其地震工作性状的分析方法,并采取必要的构造措施,提高结构和接头处的整体抗震能力。

当围岩中包含有可液化土层时,必须采取可靠对策,提高地层的抗液化能力,保证地震作用下结构的安全性。

10暗挖法施工的结构,应及时向其衬砌背后压注结硬性浆液,保证围岩与结构的共同作用。

10.5.5沉管法施工的隧道结构设计应符合下列规定:1沉管法施工的隧道应就其在预制、系泊、浮运、沉放、对接、基础处理等不同施工阶段和运营状态下可能出现的最不利荷载组合,考虑地基的不均匀性和基础处理的质量,分别对横断面和纵向的受力进行分析。

纵向分析时应考虑接头刚度的影响。

10.6.1变形缝的设置应符合下列规定:1地下结构应设置温度变形缝。

缝的间距可根据施工工艺、使用要求、围岩条件以及运营期间地铁内部温度相对于结构施工时的变化等,参照类似工程的经验确定。

2在区间隧道和车站结构中,当因结构、地基、基础或荷载发生变化,可能产生较大的差异沉降时,宜通过地基处理、结构措施或设置后浇带等方法,将结构的纵向沉降曲率和沉降差控制在整体道床和地下结构的允许变形范围内。

3在车站结构与出入口通道等附属建筑的结合部应设置变形缝。

4应采取可靠措施,确保变形缝两边的结构不产生影响行车安全和正常使用的差异沉降。

10.6.3钢筋的混凝土保护层厚度应符合下列规定:2受力钢筋的混凝土保护层的厚度不得小于钢筋的公称直径,且在一般环境条件下应符合表10.6.3的规定。

3箍筋、分布筋和构造筋的混凝土保护层厚度不得小于20mm。

11.1.3地下结构防水等级应符合下列规定:1地下车站及机电设备集中区段的防水等级应为一级,不允许渗水,结构表面无湿渍;2区间隧道及连接通道等附属的隧道结构防水等级应为二级,顶部不允许滴漏,其他不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不应大于总防水面积的6/1000;任意100m2防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2。