躯体感觉障碍的临床表现及定位诊断

- 格式:doc

- 大小:72.00 KB

- 文档页数:2

躯体化障碍诊断详述*导读:躯体化障碍症状的临床表现和初步诊断?如何缓解和预防?躯体症状可涉及全身各个系统,可有多种症状同时存在,表现为各种不适或疼痛。

病人可能已长时间四处求医,均未能发现器质性病变的证据,甚至手术探察也一无所获。

但各种医学检查阴性和医生的解释,均不能打消其疑虑,常伴有明显的焦虑和抑郁,可导致社会功能缺损。

主要临床类型如下:1.躯体化障碍躯体化障碍(somatization disorder)又称Briquet综合征。

躯体化障碍的特征是存在一种或多种,经常反复变化的,可涉及身体任何系统和器官的躯体症状,其中许多无法用医学来解释,经各种医学检查不能证实有任何器质性病变足以解释其躯体症状,常导致患者长期反复就医和显著的社会功能障碍。

常起病于30岁以前,病程持续至少2年以上,大多数临床常见症状为多种、反复出现、经常变化的躯体不适和疼痛,如头痛、腹部不适、其他部位疼痛、头晕、心悸、其他焦虑症状、便秘或腹泻(肠激惹综合征)、抑郁或焦虑等。

这些患者的处理比特定的、孤立的躯体症状困难得多。

另外,也可因对自己健康有特定的、反复的担心而出现生理(躯体的)主诉。

躯体形式障碍见表1。

躯体化障碍患者有多种、反复和频繁变化的躯体症状许多年。

有些情况下患者完全沉浸在躯体症状的体验中,他们不愿意将疾患和心理因素相联系。

因此,精神科的诊断是没有帮助的。

患者的经治医师在处理这种情况时将起关键作用。

经治医生可以限制患者进一步做检查和药物治疗,提供限时的、有规律的约诊,对出现的新体征和症状合理处理。

躯体化障碍的病程和预后未知。

然而,对躯体症状和心理痛苦之间的联系无法认识和处理不当,会使患者反复去许多医师和专家处就诊,接受过多种药物治疗,甚至损伤性医疗检查及手术。

因此,对此问题缺乏认识,并继续进一步转诊给专家,对个人和医疗保健系统都造成很大的浪费。

躯体化障碍最常见的症状可归纳为以下4类:(1)疼痛:这是一组经常存在的症状。

肢体或躯干姿势异常诊断详述*导读:肢体或躯干姿势异常症状的临床表现和初步诊断?如何缓解和预防?肌张力障碍可分为全身性,局灶性或节段性.全身性肌张力障碍(变形性肌张力障碍,旧称扭转性痉挛)是一种罕见的进行性综合征,其特征是扭转性的不自主动作,造成持续的,往往很怪异的姿势.症状通常开始出现在儿童时代,表现为行走时足部内翻并固定于跖屈位.全身性肌张力障碍往往具有遗传性.主要的遗传型式是常染色体显性遗传伴部分外显率,在先验病人的家系中有些看来"未得病"的成员往往是本病顿挫型的病例.在若干家族中,致病基因看来是定位于染色体9q.本病的病理解剖基础不明.本病最为严重的形式表现出毫不容情的稳步进展加重的病程.症状十分严重的病例可能经常处于全身扭转形成的奇特的固定的姿势中.精神与思维功能通常保持正常.局灶性肌张力障碍只影响单一的身体部位.少见地,肌张力障碍可向邻近的身体部位扩展,形成节段性肌张力障碍,更为罕见地,可进而扩展为全身性肌张力障碍.具有一定特征的还有若干肌张力障碍综合征.肌张力障碍主要包括以下几种疾病,应该加以辨别:1.扭转痉挛(Torsion Spasm) 又名扭转性肌张力障碍(Torsion Dystonia)或变形性肌张力障碍(dystonia musculorundeformans)。

临床上以肌张力障碍和四肢、躯干甚至全身的剧烈而不随意的扭转为特征。

肌张力在肢体扭转时增高,扭转停止时则正常。

2.痉挛性斜颈(Spasmodic torticollis)是由于颈部肌肉痉挛性或强直性收缩造成的一种头部旋转性姿势,颈部的深浅肌肉均可受累,但以胸锁乳头肌、斜方肌、三角肌及颈夹肌的收缩最为常见。

起病缓慢,可发生于任何年龄,中年人起病多见。

多见于锥体外系器质性损害。

3.麦杰综合征(Meige syndrome) 由法国Heury Meige(1910)首先描述,又称特发性眼睑痉挛——口下颌肌张力障碍综合征,以双眼睑痉挛和(或)口面部肌肉对称性不规则痉挛性收缩为临床特征。

躯体化障碍诊断标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容如下:概述部分旨在对躯体化障碍的诊断标准进行简要的介绍和概括。

躯体化障碍是一种常见的精神疾病,其特点是患者表现出多种体征和症状,但无法通过医学检查和实验室检测找到明确的生理学或病理学解释。

这种疾病可以给患者的生活和工作带来巨大的困扰,并严重影响其生活质量。

本文将对躯体化障碍的定义和特征进行详细描述。

我们将探讨躯体化障碍的流行病学数据,并深入研究躯体化障碍的诊断标准。

诊断标准是医生诊断该疾病的重要依据,它有助于医生对患者进行准确的诊断,并设计出个性化的治疗方案。

最后,我们将对躯体化障碍的诊断标准进行总结,并展望未来对该疾病的研究方向。

我们希望通过深入研究和了解躯体化障碍的诊断标准,为患者提供更准确的诊断和治疗方法,以改善患者的生活质量。

通过本篇长文的撰写,我们希望能够加深对躯体化障碍诊断标准的理解,为临床实践提供有用的参考和指导。

同时,我们也呼吁医学界加强对躯体化障碍的研究,以便更好地理解该疾病的本质和机制,并为患者提供更好的诊断和治疗。

【1.2 文章结构】本文将按照以下结构进行讨论和分析躯体化障碍的诊断标准:1. 引言:首先,我们会在引言部分对本文的主题进行概述,介绍躯体化障碍的基本定义和特征,以及文章的结构和目的。

2. 正文:接下来,在正文部分,我们将分为三个小节来详细探讨躯体化障碍的诊断标准。

首先,我们将介绍躯体化障碍的定义和特征,以便读者对此概念有清晰的认识。

其次,我们将根据最新的流行病学数据,探讨躯体化障碍的发病率、患病人群的特征以及相关风险因素,使读者对其现实意义有更深入的理解。

最后,我们将讨论目前被广泛采用的躯体化障碍的诊断标准,包括国际疾病分类(ICD)和美国精神疾病诊断与统计手册(DSM)等系统,深入分析其构成要素和具体要求。

3. 结论:在结论部分,我们将总结躯体化障碍的诊断标准,概括其核心内容和主要特点。

此外,我们也会展望未来关于躯体化障碍诊断标准的研究方向,探讨可能存在的改进和创新之处。

抑郁性躯体化障碍的症状和表现抑郁性躯体化障碍是一种常见的精神疾病,其主要特征是情绪低落和躯体症状的出现。

本文将详细介绍抑郁性躯体化障碍的症状和表现,以帮助读者更好地了解和认识这种疾病。

一、躯体疼痛抑郁性躯体化障碍的患者常常感受到持续性的躯体疼痛,如头痛、背痛、关节痛等。

这些疼痛部位和强度并无明显器质性的原因,而且患者在进行各种检查时也无法找到任何实质的问题。

这些躯体疼痛常常给患者带来巨大的困扰和痛苦,不仅对身体造成影响,还对日常生活和社交功能产生负面影响。

二、消化系统问题抑郁性躯体化障碍的患者还常常出现消化系统方面的问题,例如胃痛、消化不良、食欲减退等。

患者在饮食过程中可能会感到不适,食物消化困难,甚至导致体重下降。

这些躯体症状的出现常常伴随着情绪低落和心理压力的增加,进一步加重了患者的病情。

三、睡眠问题抑郁性躯体化障碍患者的睡眠问题也比较常见。

他们可能会出现入睡困难、早醒、多梦、睡眠不深等问题。

这些睡眠问题不仅会影响患者的工作和学习效率,还会进一步加重患者的抑郁情绪,并对其身体健康产生不良影响。

四、性功能障碍抑郁性躯体化障碍患者在性功能方面也可能会出现问题。

男性患者可能会有阳痿、早泄等症状,女性患者则可能会遇到性冷淡、性欲减退等困扰。

这些性功能障碍不仅会给患者的情感和生活带来困扰,也会对其家庭和人际关系造成影响。

五、其他躯体症状除了上述几种常见的躯体症状外,抑郁性躯体化障碍还可能表现为其他各种各样的躯体问题。

例如,患者可能出现乏力、心悸、呼吸困难、胸痛等症状。

这些症状常常没有明显的生理学解释,但在患者的主观感受中却是非常真实的。

六、心理症状除了躯体症状之外,抑郁性躯体化障碍的患者还经常出现一系列与心理状态有关的症状。

例如,他们可能会感到沮丧、焦虑、绝望、失去兴趣等。

这些心理症状往往与躯体症状相互作用,共同造成患者的整体病情。

在抑郁性躯体化障碍的治疗中,了解病情和症状是非常重要的一步。

通过对这些症状的分析和理解,医护人员可以更好地制定治疗方案,并提供相应的医疗和心理支持,帮助患者摆脱困境,恢复健康。

感觉系统损害的定位诊断一侧肢体的感觉是由传入的感觉通路上行传递到对侧大脑半球,其经历的途径要较下行的运动系统更复杂。

感觉系统的损害也较运动系统的损害复杂得多。

【病因、分类与检查要点】1.痛、温觉的损害脊髓丘脑束负责痛觉、温觉和一部分触觉的传导。

一侧脊髓丘脑束损伤时,出现对侧躯体的痛、温觉障碍,若损害的平面位于脊髓时,则临床表现较实际病变的部位要低2~3个节段平面,脊髓丘脑束在脊髓内的排列,由外向内分别按骶、腰、胸和颈的顺序。

(1)脊髓丘脑侧束受损主要出现平面以下的对侧躯体痛、温觉障碍。

(2)脊髓丘脑前束受损则主要出现平面以下的对侧躯体的轻触觉和温度觉消失。

(3)脊髓痨为梅毒所致,其选择性地损及后根进入脊髓处的神经纤维,尤其是下胸部及腰胝部。

(4)脊髓空洞症是脊髓中央管不正常发育所产生,并常伴有神经胶质增生及脊髓颈段和脑干中空洞的形成。

这种状态可累及脊髓丘脑侧束及脊髓丘脑前束。

在受损的脊髓节段中,痛觉及温度觉消失;两点辨别觉、振动觉及本体觉正常;支配手部小肌肉的下运动神经元无力,随着空洞的扩大,其他的神经束及神经细胞也将受累,尤其是前角细胞;出现双下肢痉挛性麻痹及Homer征。

2.深感觉和精细感觉的损害负责肌肉、肌腱、关节的深感觉与精细觉(两点辨别觉,形态、质量辨别觉)的排列与脊髓丘脑束相反。

自外向内分别按颈、胸、腰和骶顺序,组成脊髓后索的薄束、楔束。

内侧为薄束,是来自第四胸节以下的后根纤维,外侧为楔束,是来自第四胸节以上的后根纤维。

薄束、楔束向上延续分别止于延髓的薄束核、楔束核。

后者神经元的轴突交叉到对侧中线旁上升组成内侧丘系,再经脑干止于丘脑外核,交换后的神经轴突经内囊上升止于中央前回(深感觉)、中央后回。

当这个传导路损害时,则出现损害平面以下的深感觉、精细觉障碍。

3.面部感觉的损害面部感觉更为复杂。

触觉和角膜反射的传入是通过三叉神经入桥脑,在桥脑后交叉过中线,然后上行经中脑到达对侧丘脑,最后到大脑感觉皮层的面区。

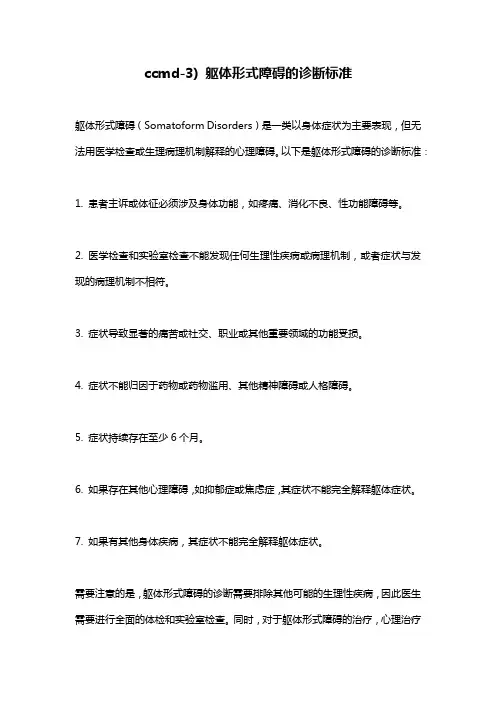

ccmd-3) 躯体形式障碍的诊断标准

躯体形式障碍(Somatoform Disorders)是一类以身体症状为主要表现,但无法用医学检查或生理病理机制解释的心理障碍。

以下是躯体形式障碍的诊断标准:

1. 患者主诉或体征必须涉及身体功能,如疼痛、消化不良、性功能障碍等。

2. 医学检查和实验室检查不能发现任何生理性疾病或病理机制,或者症状与发现的病理机制不相符。

3. 症状导致显著的痛苦或社交、职业或其他重要领域的功能受损。

4. 症状不能归因于药物或药物滥用、其他精神障碍或人格障碍。

5. 症状持续存在至少6个月。

6. 如果存在其他心理障碍,如抑郁症或焦虑症,其症状不能完全解释躯体症状。

7. 如果有其他身体疾病,其症状不能完全解释躯体症状。

需要注意的是,躯体形式障碍的诊断需要排除其他可能的生理性疾病,因此医生需要进行全面的体检和实验室检查。

同时,对于躯体形式障碍的治疗,心理治疗

和药物治疗都可以起到一定的效果。

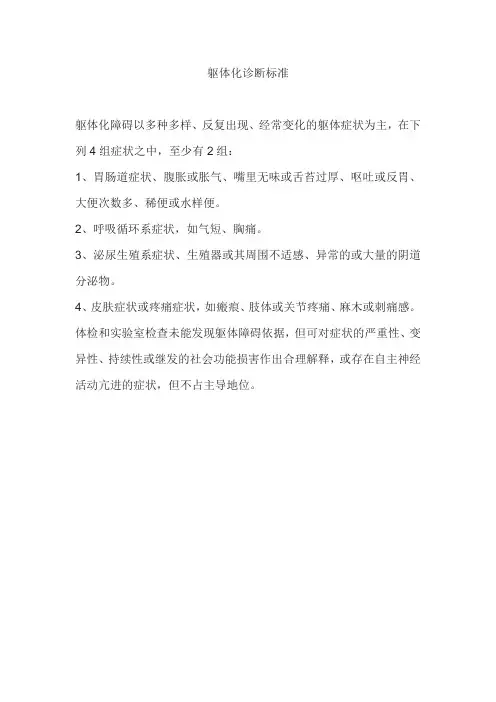

躯体化诊断标准

躯体化障碍以多种多样、反复出现、经常变化的躯体症状为主,在下列4组症状之中,至少有2组:

1、胃肠道症状、腹胀或胀气、嘴里无味或舌苔过厚、呕吐或反胃、大便次数多、稀便或水样便。

2、呼吸循环系症状,如气短、胸痛。

3、泌尿生殖系症状、生殖器或其周围不适感、异常的或大量的阴道分泌物。

4、皮肤症状或疼痛症状,如瘢痕、肢体或关节疼痛、麻木或刺痛感。

体检和实验室检查未能发现躯体障碍依据,但可对症状的严重性、变异性、持续性或继发的社会功能损害作出合理解释,或存在自主神经活动亢进的症状,但不占主导地位。

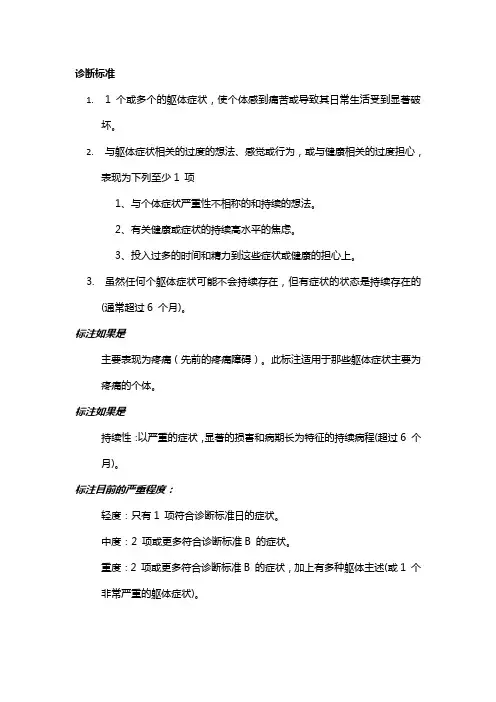

诊断标准

1. 1 个或多个的躯体症状,使个体感到痛苦或导致其日常生活受到显著破

坏。

2.与躯体症状相关的过度的想法、感觉或行为,或与健康相关的过度担心,

表现为下列至少1 项

1、与个体症状严重性不相称的和持续的想法。

2、有关健康或症状的持续高水平的焦虑。

3、投入过多的时间和精力到这些症状或健康的担心上。

3.虽然任何个躯体症状可能不会持续存在,但有症状的状态是持续存在的

(通常超过6 个月)。

标注如果是

主要表现为疼痛(先前的疼痛障碍)。

此标注适用于那些躯体症状主要为疼痛的个体。

标注如果是

持续性:以严重的症状,显著的损害和病期长为特征的持续病程(超过6 个月)。

标注目前的严重程度:

轻度:只有1 项符合诊断标准日的症状。

中度:2 项或更多符合诊断标准B 的症状。

重度:2 项或更多符合诊断标准B 的症状,加上有多种躯体主述(或1 个非常严重的躯体症状)。

感觉障碍及检查感觉分为躯体感觉和内脏感觉。

以下所述是介绍躯体感觉。

躯体感觉包括了浅感觉、深感觉、复合感觉。

浅感觉包括皮肤及黏膜的痛温触觉和压觉,受外界环境的理化刺激而产生,感受器大多浅表,位于皮肤内。

深感觉是深部组织的感觉,又称本体感觉,是由于体内肌肉的收缩,刺激了肌、腱、关节和骨膜等处的神经末梢,即本体感受器(肌梭、腱梭等)而产生的。

复合感觉是大脑综合、分析、判断的结果,也称皮质感觉。

浅感觉有痛、温、触觉和压觉,障碍类型有:1、感觉异常。

最常见,无外界刺激自发感觉身体某一部位有异常,如麻木感、蚁走感、针刺感、温热感、触电感等。

2、感觉倒错,对触觉刺激感觉疼痛,对温热刺激感觉寒冷。

3、感觉迟钝,表现为刺激必须到达较强程度才能感觉到,或刺激从开始到被感知之间有一段潜伏期,随后可向周围扩散,刺激停止后仍持续有后作用。

4、感觉过敏,对刺激反应超过正常,轻微刺激可引起剧痛。

5、感觉减退,刺激阈增高,反应反而减弱,给予强刺激才能引起一般感觉。

6、感觉缺失,在清醒状态下,对刺激全无感觉,如同一部位各种感觉都消失,成为完全性感觉缺失,如只有某种感觉缺失,其它感觉尚存,则称为分离性感觉障碍。

深感觉,也称本体感觉,包括:1、关节觉,包括位置觉和运动觉,位置觉是患者闭目,检查者将肢体置于某种位置上,让患者说出肢体所处的位置,或让另一侧肢体模仿出相同的角度。

运动觉,患者闭目,检查者被动活动患者四肢,让患者说出肢体的运动方向,如检查者轻持患者的手指或足趾两侧做被动运动约5度左右,让患者闭目回答向上或向下,如感觉不清可加大活动幅度或再尝试较大的关节。

2、震动觉,用每秒震动128次的音叉柄端置于患者肢体的骨隆处,如胸骨,锁骨,肩峰,鹰嘴,尺桡骨茎突,棘突,髂前上嵴,股骨粗隆,腓骨小头及内外踝等,询问患者有无震动感,并注意感受时间,两侧对比,正常人有共鸣性震动感。

复合感觉,是大脑皮质(顶叶)对各种感觉刺激整合的结果,必须在深浅感觉均正常时检查才有意义。

感觉障碍的定位诊断1. 周围神经型:周围神经受损时其所支配的皮肤区出现感觉障碍一般有 4 个特点:① 感觉受累的同时往往有运动障碍、肌营养障碍及反射障碍等; ② 神经干或神经丛受损时则引起一个肢体多数周围神经的各种感觉障碍; ③多发性神经病时,因病变多侵犯周围神经的末梢部分,感觉多呈袜套或手套状障碍分布; ④ 若病变限于某一神经的特殊支干,也可发生神经支配区以感觉障碍为主的表现,如股外侧皮神经损害、腓神经损害等。

2. 后根型:脊髓后根受损如压迫、炎症而产生刺激,相应后根常有放射性疼痛,称根性疼痛,病变在胸髓后根的典型症状是束带样痛,如脊髓髓外肿瘤、椎间盘突出。

3. 脊髓型:横贯性脊髓病变产生病变平面以下的感觉丧失,伴有截瘫或四肢瘫、大小便障碍,见于脊髓炎、脊髓压迫症。

脊髓半切综合征见于外伤、髓外肿瘤的早期,为病变平面以下同侧上运动神经元瘫痪及深感觉障碍,病变对侧的痛觉、温度觉障碍。

脊髓后角病变感觉障碍亦为节段性分布,痛觉、温度觉减退,触觉和深度觉仍保存(分离性感觉障碍),这是因为痛觉、温度觉纤维进入后角,而一部分触觉(识别性触觉)和深感觉纤维直接进入后索,如脊髓空洞症、脊髓外伤等。

脊髓中央部位病变,由于损害了前连合,引起病变节段支配区的感觉分离性障碍,即两侧对称的痛觉、温度觉丧失而触觉保存。

如髓内肿瘤等。

4. 脑干型:延髓外侧病变损害了脊髓丘脑侧束及三叉神经脊束、脊束核,产生交叉性的感觉障碍,即同侧面部和对侧半身痛觉、温度觉缺失,如延髓外侧综合征、小脑下后动脉血栓引起的病变。

一侧桥脑和中脑病变引起对侧偏身和面部的感觉障碍,常伴有受损平面的同侧脑神经下运动神经元性瘫痪,见于脑血管病所引起。

5. 丘脑型:丘脑为深浅感觉的第三神经元所在部位。

丘脑病变引起对侧偏身感觉减退或缺失。

感觉减退较触觉、深感觉障碍为轻,但可伴有比较严重的自发性疼痛和感觉过度,后二者多见于血管病。

6. 内囊型:内囊受损时对侧偏身(包括面部)深浅感觉减退或消失。

神经系统病变的定位定性诊断神经系统疾病的诊断,是根据一般查体与神经系统检查所获得的资料,结合有关实验室检查,加以分析而推断出来的。

一般分为定位和定性诊断两方面。

由于神经系统各部位的解剖结构和生理功能不同,当损伤时即出现不同的神经功能障碍,表现出不同的临床症状和体征,定位诊断是根据这些症状和体征,结合神经解剖、生理和病理知识,推断其病灶部位的一种诊断过程。

定性诊断乃系确定病变的病理性质和原因,即对疾病作出病理、病因诊断的过程。

因为神经系统与其它系统有密切联系,且神经系统疾病不仅可由神经系统本身疾病所致也可继发于其它系统疾病,故在考虑定性诊断时,必须从整体出发,根据起病急缓、病程长短、症状和体征出现的先后次序以及其演变过程,参照有关辅助检查的结果进行分析。

常见病因有:感染、损害后的见于鞍345(二)眼动障碍的定位诊断:眼球运动由动眼、滑车及外展神经完成,眼动障碍可由上述神经单个或同时损害引起。

临床以动眼神经麻痹和外展神经麻痹多见。

1.动眼神经损害:(1)核性损害:动眼神经核群为一细长的细胞团块,位于中脑的上丘水平大脑导水管周围,双侧自上而下的排列为提上睑肌核、上直肌核、内直肌核、下斜肌核和下直肌核,各核两侧相距甚近,而前后距相对较远。

因此,中脑病变时,多表现为双侧的某些眼肌单个麻痹,而前端的Edinger-wesphal核常不累及,故瞳孔多正常。

见于脑干脑炎、脑干肿瘤及脱髓鞘病变。

(2)核下性损害:表现为眼睑下垂,眼球外下斜位、向上、向下、向内运动受限,瞳孔散大,对光反应消失。

因走行各段邻近结构不同的表现也不同:①中脑病变:为髓内段动眼神经纤维受损,常累及同侧尚未交叉的锥体束,故出现病灶侧动眼神经麻痹,伴对侧中枢性面、舌瘫及肢体上运动神经元性瘫痪(Weber综合征)。

见于中脑梗塞,肿瘤及脑干脑炎等。

②颅底病变:仅有一侧动眼神经麻痹,多见于大脑后动脉瘤,小脑幕切迹疝等。

③海绵窦病变:早期可仅有动眼神经麻痹,但此处病变常累及滑车神经和外展神经,故多为全眼麻痹。

《躯体痛苦障碍临床诊疗专家共识》(2024)要点1 躯体痛苦障碍概述1.1 定义BDD以持续存在躯体症状为特征,患者对躯体症状痛苦体验深刻并过度关注这些症状,进而产生反复就医行为,引起个人、家庭、社交、教育、职业及其他重要领域的功能损害。

BDD常涉及多种躯体症状,但在个别情况下,也以单一症状为主,如疼痛或疲劳。

1.2 诊断名称的变迁1.3 流行病学特征躯体痛苦障碍作为ICD-11新修改的分类名称,缺乏终身患病率、现患病率等资料。

1.4病因和发病机制BDD的病因尚不清楚。

2 躯体痛苦障碍的诊疗现状2.1 躯体痛苦障碍的识别情况BDD的诊断率和识别率均较低。

目前,大多数BDD患者多见于初级保健、急诊和综合医院的非精神科门诊,即使就诊于精神科门诊的患者,其治疗依从性也较差,约有1/3的患者辗转于不同医生之间,普通内科医生对“功能性躯体综合征”的诊断率仅有10%。

国内研究显示,BDD患者主要就诊科室为神经内科、心内科、消化科、中医科等。

2.2 躯体痛苦障碍识别率低的原因在综合医院中,只有当相关器质性疾病的可能被排除后,才考虑诊断BDD。

综合医院的非精神科医生对BDD的知晓率较低或概念模糊,也造成疾病整体识别率偏低。

3 躯体痛苦障碍的临床特征患者存在一种或多种痛苦的躯体症状,部分患者对自身症状难以具体描述。

最常见的是消化系统症状,如上腹疼痛、呃逆、反酸、呕吐、便秘或腹泻等;其次是心血管系统症状,如心悸、胸闷、气短等;还可表现为单一或多部位疼痛症状,如头痛、不典型面部疼痛、脊背疼痛、盆腔疼痛等,疼痛性质可为钝痛、刺痛、酸痛及胀痛等;以自主神经紊乱症状作为主要或者伴随症状也较常见,如面部发热或潮红、出汗、口感、恶心、沉重感、紧束感、肿胀感等。

但上述症状均缺乏相应程度的器质性病变基础。

BDD患者首诊通常在综合医院非精神科。

BDD患者可出现抑郁和焦虑情绪,但通常继发于躯体症状之后。

4 躯体痛苦障碍的诊断、鉴别诊断与评估4.1 诊断要点一种或多种躯体症状,令患者感到痛苦,并影响患者的日常生活;对症状的过分关注或与实际躯体疾病严重程度不成比例的关注,患者因躯体症状反复不必要地就医;适当的医学检查和医生的合理解释不能缓解患者对躯体症状的过分关注和担心;对躯体症状的过分关注和相关痛苦导致个人、家庭、社会、教育、职业等方面的功能损害;躯体症状的状态持续存在(不一定是同种症状,可以发生变化),至少持续数月。

躯体感觉检查内容和方法一、浅感觉检查。

浅感觉包括痛觉、温度觉和触觉。

1. 痛觉。

咱检查痛觉呀,就可以用大头针的针尖轻刺病人的皮肤呢。

不过刺的时候要轻轻的哦,可不能太用力啦,就像小蚂蚁轻轻咬一口那种感觉。

从感觉比较迟钝的部位开始查,比如手背或者小腿外侧。

一边刺一边问病人,“宝贝儿,能感觉到疼不?是有点刺痛呢还是不太明显呀?”如果病人说疼得很厉害,或者和正常地方感觉不一样,那可能就有点问题啦。

2. 温度觉。

温度觉的检查也不难。

准备两个试管,一个装冷水,一个装热水(当然热水不能太烫,别把人家烫着喽)。

然后把试管交替地放在病人皮肤上,问他是感觉冷还是热。

这时候可以打趣地说:“小同志,现在是凉凉的小精灵来喽,还是暖暖的小太阳来啦?”如果病人对温度的感觉不太对,那也得留意哦。

3. 触觉。

检查触觉就用棉花或者软毛笔。

轻轻触碰病人的皮肤,从身体的一边到另一边,从上到下。

可以跟病人说:“来喽,小毛毛来跟你玩啦,能感觉到不?”如果病人在某些地方感觉不到这种轻柔的触碰,那也是个信号呢。

二、深感觉检查。

1. 位置觉。

位置觉的检查就像是玩一个小关节游戏。

握住病人的手指或者脚趾,轻轻地把它向上或者向下移动一点点,然后问病人:“亲,我把你的小指头往上动了还是往下动啦?”如果病人老是答错,那可能位置觉就不太好呢。

2. 运动觉。

运动觉检查和位置觉有点像。

让病人闭上眼睛,然后移动他的肢体,比如胳膊或者腿,让他说出是往哪个方向动的,动了多少。

这时候就像在跟病人玩一个神秘的肢体猜谜游戏。

3. 震动觉。

震动觉要用音叉来检查。

把震动的音叉放在病人的骨头突起的地方,像手腕啊、脚踝啊这些地方。

问病人:“有没有感觉到小嗡嗡在跳舞呀?”如果病人感觉不到这种震动,那也得进一步看看咋回事。

躯体感觉检查就是这样一些有趣又重要的内容和方法啦,通过这些检查,我们就能更好地了解身体的小秘密哦。

躯体感觉障碍的临床表现及定位诊断

一、一般感觉

浅感觉(Superficial sensation)—痛(pain)、温(temperature)、触(touch )

深感觉(Deep sensation):位置(position)、运动(movement) 、振动(vibration)

复合感觉(Complex sensation):实体(stereognosis)、图形(barognosis)、重量(weight) 、

两点辨别觉

二、浅感觉和粗触觉传导通路:躯体

(1)皮肤粘膜感受器→后根脊神经节→后角换神经元→脊髓灰、白质前联合交叉→对侧脊髓丘脑束(spinothalamic tract)(前、侧)→脊髓丘系(spinal lemniscus)→丘脑外侧核换元(腹后--脊丘系lemniscus spinalis,腹内--三叉丘系trigeminal lemniscus)→丘脑皮质束(thalamocortical fasciculus) →中央后回

(2)浅感觉和粗触觉传导通路:头面部

头面部浅感受器→三叉神经半月神经节(ganglion nervi trigemini)→三叉神经脊束核(spinal nucleus of trigeminal nerve)换神经元→交叉(桥脑下部)→三叉丘系→丘脑、大脑(3)深感觉和精细触觉传导通路

关节、肌腱感受器→后根脊神经节→同侧脊髓后束(薄束fasciculus gracilis、楔束fasciculus cuneatus)→延髓楔束核cuneate nucleus(楔状结节)、薄束核gracile nucleus(棒状体)换元→延髓交叉→内侧丘系(medial lemniscus)→丘脑腹后外侧核换元→丘脑皮质束(thalamocortical fasciculus) →中央后回

三、感觉障碍的性质

感觉过敏(hyperesthesia): 感觉过度(hyperpathia): 感觉异常(paresthesia): 疼痛(pain):局部疼痛(local pain)、放射痛(radiating pain)、扩散痛(sperading pain)、牵涉痛(referred pain)、灼性神经痛(causagia)

感觉减退(hypesthesia):

感觉缺失(anesthesia):痛觉缺失、触觉缺失、温度觉缺失、深感觉缺失、完全性感觉

缺失、分离性感觉缺失

感觉过敏(hyperesthesia):

感觉过度(hyperpathia):

感觉异常(paresthesia):

疼痛(pain):局部疼痛(local pain) 放射痛(radiating pain) 扩散痛(sperading pain) 牵涉痛(referred pain) 灼性神经痛(causagia)

感觉减退(hypesthesia):

感觉缺失(anesthesia)、痛觉缺失、触觉缺失、温度觉缺失、深感觉缺失、完全性感觉缺

失、分离性感觉缺失

四、感觉障碍类型(sensory disorder)

(1)末梢型(terminal) :由于植物神经纤维也同时受损,还常有肢端发凉、紫绀、多汗以及甲纹增粗等植物神经功能障碍。

有的则有不同程度的下运动神经元性瘫痪症状。

见于四肢末梢神经炎。

(2)神经干型(单一周围神经) :受损害的某一神经干分布区内,各种感觉均减退或消失,如桡神经麻痹、尺神经麻痹等

(3)后根病变:各种感觉均有障碍并常伴有沿神经根分布的放射性疼痛。

见于脊神经根炎、脊柱肿瘤、增生性脊椎病等。

病变常同时累及前根而出现相应的下运动神经元性瘫痪症状。

(4)脊神经节病变:同神经根病变所见,尚伴有受累神经根支配区内的疱疹。

见于带状疱疹.

(5)后角(posterior horn) :因痛、温觉纤维进入后角更换神经元而受损,但部分触觉纤维及深感觉纤维则经后索传导而幸免,因而出现一侧节段性分布的痛、温觉障碍。

(6)脊髓中央灰质病变:双侧痛温觉纤维受损而触觉及深感觉保留,出现双侧节段性分布的分离性感觉障碍。

(7)后索损害:病灶水平以下同侧深感觉减退或消失,同时出现感觉性共济失调、肌张力减低、腱反射消失。

见于后侧索联合变性、早期脊髓肿瘤及神经梅毒等。

(8)脊髓侧索损害:因脊髓丘脑侧束受损。

产生病灶以下对侧的痛、温觉障碍。

因侧索中的锥体束也难免,故常同时伴有损害水平以下肢体的上运动神经元性瘫痪。

(9)脊髓横贯损害:损害水平以下所有深、浅感觉消失。

脊髓半切(Brow-Sequard Syndrome) (10)脑干型:延髓(medulla oblongata)、下桥脑

—脊髓丘脑束(spinothalamic tract)

—三叉神经脊束核(spinal nucleus of trigeminal nerve)

交叉性感觉障碍

上桥脑、中脑(midbrain)、内囊(capsula interna):偏身感觉障碍

(11)丘脑(thalamus) :感觉过度(hyperpathia)、自发性疼痛(spontaneous pain)、深感觉障碍重于浅感觉

(12)皮层型:—破坏性病灶:单肢型,复合感觉障碍

—刺激性病灶:感觉性癫痫(sensory epilepsy),Jackson感觉发作。