颅内血肿磁共振信号变化(附图)

- 格式:doc

- 大小:4.01 MB

- 文档页数:2

颅内及脊髓各病变MRI表现长T1长T2信号(T1WI呈低信号,T2WI呈高信号)A VM(属脑血管畸形):平扫:见毛线团状(或蜂窝状血管流空影),(于T1WI呈低信号(或无信号)且于T2WI上呈高信号)或(长T1长T2信号),无明显占位征象,与血管(大脑前或中或后动脉)关系密切,边界欠清晰,形态欠规则,团块状边缘于FLAIR呈高信号。

MRA:见供血动脉、异常血管团、引流静脉及静脉窦。

椎管内血管畸形:平扫:双侧上颈段脊髓增粗,内部可见排列紊乱异常流空血管团。

由双侧椎动脉颅内、颅外分支供血。

增强扫描:畸形血管团明显强化,清晰显示供血动脉及引流静脉。

星形细胞瘤Ⅰ、Ⅱ级:平扫:见片状(于T1WI呈低信号(或无信号)且于T2WI上呈高信号)或(长T1长T2信号),(Ⅰ级周边见片状稍长T1稍长T2信号、Ⅱ级周边见片状长T1长T2信号),(Ⅰ级未见明显占位征象;Ⅱ级轻度占位征象,周围组织见稍受压)。

诊断要点:1)肿瘤直接造成的信号强度及占位征象。

2)Ⅰ、Ⅱ级坏死囊变少,占位效应轻,强化程度低。

3)Ⅲ、Ⅳ级信号多不均匀,占位效应重,强化明显。

4)小脑星形细胞瘤,多位于小脑半球,囊肿有瘤,瘤中有囊,坏死囊变多见,占位效应重,强化明显。

(分级主要依据累及范围,形态,钙化、坏死程度,占位效应,主要根据DWI扩散程度)。

少突胶质细胞瘤:平扫:见片状异常信号灶,于T1WI呈低信号,T2WI上呈高信号,边界清晰,形态规则,周边见小片状长T1长T2信号,轻度占位效应(Ⅰ级)、占位征象重(Ⅱ级)。

增强扫描:明显强化。

诊断要点:1)多发于幕上半球。

2)钙化少,水肿重,囊变,出血,强化明显。

3)多见于成年人。

鉴别:星形、钙化性脑膜瘤、室管膜瘤、钙化性A VM、海绵状血管瘤、结核球。

室管膜肿瘤:第四脑室多见。

平扫:于第几…..脑室(侧脑室、或脑池、或脑实质)见斑片状异常信号灶,T1WI呈低信号(或等信)T2WI呈高信号(为主),内见多个片状长T1长T2信号区(囊变)。

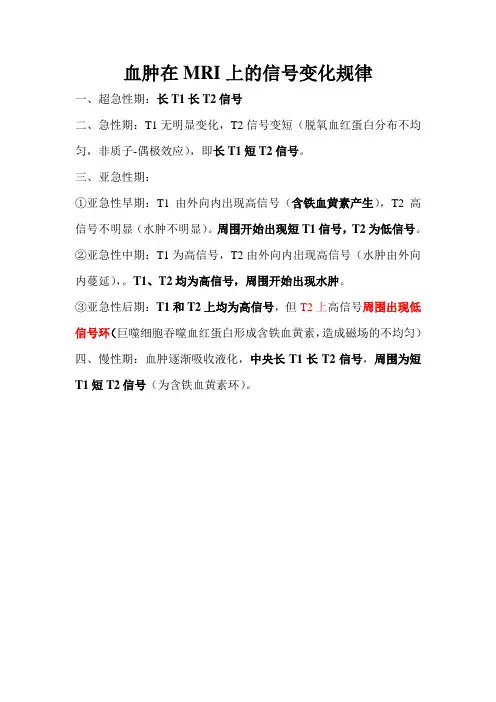

血肿在MRI上的信号变化规律

一、超急性期:长T1长T2信号

二、急性期:T1无明显变化,T2信号变短(脱氧血红蛋白分布不均匀,非质子-偶极效应),即长T1短T2信号。

三、亚急性期:

①亚急性早期:T1由外向内出现高信号(含铁血黄素产生),T2高信号不明显(水肿不明显)。

周围开始出现短T1信号,T2为低信号。

②亚急性中期:T1为高信号,T2由外向内出现高信号(水肿由外向内蔓延),。

T1、T2均为高信号,周围开始出现水肿。

③亚急性后期:T1和T2上均为高信号,但T2上高信号周围出现低信号环(巨噬细胞吞噬血红蛋白形成含铁血黄素,造成磁场的不均匀)四、慢性期:血肿逐渐吸收液化,中央长T1长T2信号,周围为短T1短T2信号(为含铁血黄素环)。

颅内及脊髓各病变MRI表现长T1长T2信号(T1WI呈低信号,T2WI呈高信号)A VM(属脑血管畸形):平扫:见毛线团状(或蜂窝状血管流空影),(于T1WI呈低信号(或无信号)且于T2WI上呈高信号)或(长T1长T2信号),无明显占位征象,与血管(大脑前或中或后动脉)关系密切,边界欠清晰,形态欠规则,团块状边缘于FLAIR呈高信号。

MRA:见供血动脉、异常血管团、引流静脉及静脉窦。

椎管内血管畸形:平扫:双侧上颈段脊髓增粗,内部可见排列紊乱异常流空血管团。

由双侧椎动脉颅内、颅外分支供血。

增强扫描:畸形血管团明显强化,清晰显示供血动脉及引流静脉。

星形细胞瘤Ⅰ、Ⅱ级:平扫:见片状(于T1WI呈低信号(或无信号)且于T2WI上呈高信号)或(长T1长T2信号),(Ⅰ级周边见片状稍长T1稍长T2信号、Ⅱ级周边见片状长T1长T2信号),(Ⅰ级未见明显占位征象;Ⅱ级轻度占位征象,周围组织见稍受压)。

诊断要点:1)肿瘤直接造成的信号强度及占位征象。

2)Ⅰ、Ⅱ级坏死囊变少,占位效应轻,强化程度低。

3)Ⅲ、Ⅳ级信号多不均匀,占位效应重,强化明显。

4)小脑星形细胞瘤,多位于小脑半球,囊肿有瘤,瘤中有囊,坏死囊变多见,占位效应重,强化明显。

(分级主要依据累及范围,形态,钙化、坏死程度,占位效应,主要根据DWI扩散程度)。

少突胶质细胞瘤:平扫:见片状异常信号灶,于T1WI呈低信号,T2WI上呈高信号,边界清晰,形态规则,周边见小片状长T1长T2信号,轻度占位效应(Ⅰ级)、占位征象重(Ⅱ级)。

增强扫描:明显强化。

诊断要点:1)多发于幕上半球。

2)钙化少,水肿重,囊变,出血,强化明显。

3)多见于成年人。

鉴别:星形、钙化性脑膜瘤、室管膜瘤、钙化性A VM、海绵状血管瘤、结核球。

室管膜肿瘤:第四脑室多见。

平扫:于第几…..脑室(侧脑室、或脑池、或脑实质)见斑片状异常信号灶,T1WI呈低信号(或等信)T2WI呈高信号(为主),内见多个片状长T1长T2信号区(囊变)。

颅内血肿的影像诊断及鉴别诊断方法有哪些?1.CT扫描CT扫描是最常用的诊断颅内血肿的影像学方法。

血肿在CT图像上呈现为不同密度的圆形或椭圆形区域。

根据血液的密度变化,颅内血肿分为以下几类:① 新鲜血肿:表现为高密度,由于血液中的红细胞含有较高的铁离子。

② 亚急性血肿:表现为较高密度,密度逐渐降低,与降解的红细胞内的铁离子减少有关。

③ 慢性血肿:表现为较低密度,与红细胞降解产物的吸收和水分的增加有关。

在对颅内血肿进行鉴别诊断时,需要与其他颅内病变进行区分,包括肿瘤、脑梗死、脑梗塞、脑脓肿等。

通过以下特征可以帮助进行鉴别诊断:①血肿的局部形态和位置可以与肿瘤进行区别,血肿通常具有边缘清晰且临近外部或内部颅骨的特点。

② 血肿病因相关的临床表现和病史可以帮助与脑梗死、脑梗塞和脑脓肿进行区分。

③ 脑血管CTA、MRA等血管成像方法可以排除血管病变导致的血肿。

血肿的位置与其病因有关,常见的血肿类型包括硬膜外血肿、硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血、脑实质内血肿等。

通过CT图像可以确定血肿的具体位置和形态,有助于制定后续处理方案。

血肿的变化和发展:CT扫描可通过不同时相的图像来观察血肿的变化和发展。

新鲜血肿在早期表现为高密度,然后在几天内逐渐变为亚急性和慢性血肿。

2.MRI扫描颅内血肿的影像诊断及鉴别诊断方法之一是MRI扫描。

MRI(磁共振成像)是一种无创的影像学检查方法,通过利用磁场和无线电波的相互作用,生成具有很高分辨率的图像,用于观察颅内血肿的位置、形态、大小以及与周围组织的关系。

①T1加权图像:在T1加权图像上,新鲜血肿呈现为高信号区域,与周围脑物质对比明显;亚急性和慢性血肿呈现为低信号区域,与周围组织的对比度较低。

通过T1加权图像,可以确定血肿的位置、形态及其与周围组织的关系。

②T2加权图像:在T2加权图像上,新鲜和亚急性血肿呈现为高信号区域,与周围正常脑组织相比更为明显;慢性血肿呈现为低信号区域。

通过T2加权图像,可以进一步明确血肿的类型和程度。

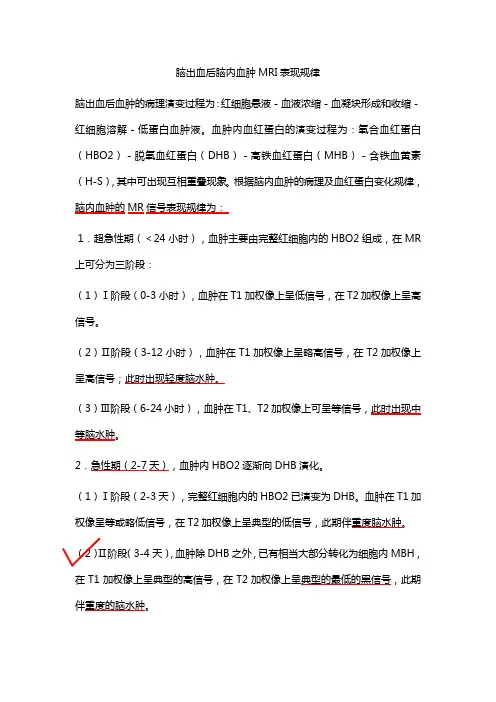

脑出血后脑内血肿MRI表现规律脑出血后血肿的病理演变过程为:红细胞悬液-血液浓缩-血凝块形成和收缩-红细胞溶解-低蛋白血肿液。

血肿内血红蛋白的演变过程为:氧合血红蛋白(HBO2)-脱氧血红蛋白(DHB)-高铁血红蛋白(MHB)-含铁血黄素(H-S),其中可出现互相重叠现象。

根据脑内血肿的病理及血红蛋白变化规律,脑内血肿的MR信号表现规律为:1.超急性期(<24小时),血肿主要由完整红细胞内的HBO2组成,在MR 上可分为三阶段:(1)Ⅰ阶段(0-3小时),血肿在T1加权像上呈低信号,在T2加权像上呈高信号。

(2)Ⅱ阶段(3-12小时),血肿在T1加权像上呈略高信号,在T2加权像上呈高信号;此时出现轻度脑水肿。

(3)Ⅲ阶段(6-24小时),血肿在T1、T2加权像上可呈等信号,此时出现中等脑水肿。

2.急性期(2-7天),血肿内HBO2逐渐向DHB演化。

(1)Ⅰ阶段(2-3天),完整红细胞内的HBO2已演变为DHB。

血肿在T1加权像呈等或略低信号,在T2加权像上呈典型的低信号,此期伴重度脑水肿。

(2)Ⅱ阶段(3-4天),血肿除DHB之外,已有相当大部分转化为细胞内MBH,在T1加权像上呈典型的高信号,在T2加权像上呈典型的最低的黑信号,此期伴重度的脑水肿。

(3)Ⅲ阶段(5-7天),此期特征是红细胞开始溶解,血肿在T1加权像上仍呈典型的高信号,在T2加权像上仍呈低信号,(但不如Ⅱ阶段黑),脑水肿减轻为中度。

3.亚急性期(8-30天)。

(1)Ⅰ阶段(8-15天),血肿周边已经是游离稀释的MHB,中心部仍为未演化的DHB,在T1加权像上最有特征性。

周围为高信号厚环,中心为DHB低信号,在T2加权像上周围为略低信号厚环,中心为更低信号DHB,脑水肿从中度变为轻度。

(2)Ⅱ阶段(16-30天),血肿中心的DHB逐渐为游离稀释的MHB所取代,在所有成像序列中均逐渐完成高信号,以T1加权像最明显,T2加权像演变得慢一些,血肿周边可见含铁血黄素黑线,脑水肿从轻度至消失。

脑内血肿机化的CT、MRI表现及误诊分析目的:分析脑内血肿机化的CT及MRI表现,提高其影像学诊断正确率,减少误诊。

方法:回顾性分析临床及手术证实的18例脑内血肿机化的影像学资料,18例均进行了CT平扫,10例同时进行了CT及MRI检查,15例均进行了MRI或CT增强扫描。

结果:5例有脑出血史,a通过随访复查确诊为血肿机化。

另13例术前均诊断为胶质细胞瘤,术后证实为血肿机化。

结论:脑内机化的血肿常表现为混杂密度(信号),伴周边水肿,增强扫描呈花环形强化,与胶质细胞瘤影像表现非常相似,有此影像学表现的应想到血肿机化的可能。

标签:脑内血肿机化;胶质细胞瘤;CT、MRI表现脑内血肿的报道很多,但是关于脑内血肿机化的影像学表现文献报道极少,国内仅有5篇报道,且均为个案报道,现搜集我院2002~2015年6月间经证实的脑内血肿机化18例,分析其CT和MRI表现,并复习相关文献,探讨其影像学特点,以提高对该病的影像学诊断水平。

1 资料与方法1.1 一般资料搜集2002年至2015年6月本院经证实的脑内血肿机化18例,其中18例均有CT平扫,10例同时有MRI检查,7例有CT增强扫描,8例有MRI增强扫描。

本组男11例,女7例,年龄10~78岁,平均48岁,有高血压史10例,既往有明确脑出血史5例,其中外伤后脑出血3例,自发性脑出血2例,其余13例患者均无明确的脑出血病史,病程最长者8年,最短者半年,本组患者中7例有单侧肢体偏瘫,2例有小脑共济失调症状,8例有头疼,7例有呕吐,11例伴有抽搐。

发生在幕上的16例,2例发生在幕下。

1.2 方法设备采用美国GE公司1800普通CT和日本东芝Aquition16层MSCT,扫描条件分别为:120KV,100MAS,层厚层距10mm和120KV,200MAS,层厚层距7mm。

所用对比剂为:碘海醇注射液(300mg I/ml)85ml,流速2.5ml/s,单次增强扫描。

颅脑的MRI检查颅脑的常规扫描⽅位包括横轴⾯,⽮状⾯,冠状⾯。

使⽤快速三维定位成像序列,获得冠⽮轴3个定位像。

⼀。

横断⾯(轴位)扫描以⽮状⾯和冠状⾯定位像为参考,设定横断⾯的具体扫描平⾯。

在冠状⾯上,使横断⾯层⾯平⾏于两侧颞叶底部连线,以保证图像左右侧的对称性;在⽮状⾯定位图上,标准横断⾯的扫描平⾯应该平⾏于前联合和后联合的连线,但是⼀般⽮状⾯的图像质量不⾜以清楚显⽰前联合和1.使扫描层⾯平⾏于胼胝体膝部下缘和压部下缘的连线(下图⿊⾊线);这种⽅法⽐较常⽤。

使扫描平⾯平⾏于前颅凹底(下图红⾊虚线)。

2.使扫描平⾯平⾏于前颅凹底(下图红⾊虚线)这两种⽅法设置的平⾯⼏乎与前联合和后联合的连线平⾏。

扫描范围:颅脑底部到顶部参数:相位编码⽅向--左右(为什么是这个⽅向?)层厚:5-6mm;层间距1-2mm。

⼆。

⽮状⾯扫描以冠状⾯和横断⾯定位图为参考,设定⽮状⾯。

在冠状⾯定位图上使成像层⾯与⼤脑纵裂及脑⼲平⾏,在横断⾯上使其与⼤脑纵裂平⾏。

扫描范围:根据头颅左右径和病变的⼤⼩设定。

相位编码⽅向---前后;层厚4-5mm;层间距0-2mm。

三。

冠状⾯扫描以⽮状⾯和横断⾯定位像为参考,设定冠状⾯成像位置。

在横断⾯定位图上使其与⼤脑纵裂垂直,在⽮状⾯定位图上使成像层⾯与脑⼲平⾏。

扫描范围:根据头颅前后径和病变⼤⼩设定。

相位编码⽅向---左右层厚4-6mm;层间距0-2mm。

某些部位的冠状⾯扫描平⾯有特殊要求,如观察⼩脑幕的冠状⾯应该垂直于⼩脑幕;⽽海马像的冠状⾯应该垂直于海马前后长轴。

其他要求:1.任何扫描⽅向的T1WI和T2WI层⾯及其间隔必须是相同的;2.任何扫描⽅位上只要出现T1WI⾼信号病变时,必须在相同位置做T1WI脂肪抑制扫描,以鉴别是脂肪还是出⾎,并且该⽅位在增强扫描时需要加脂肪抑制。

结合序列讲解下,顺便复习下前⾯讲解的内容:轴位的T2WI,GE⼀般是应⽤快速恢复快速⾃旋回波序列,TR=1500ms左右,西门⼦的机器还是⽤快速⾃旋回波(下图),TR=6000ms。

颅内血肿磁共振信号变化脑出血后血肿的病理演变过程为:红细胞悬液-血液浓缩-血凝块形成和收缩-红细胞溶解-低蛋白血肿液。

血肿内血红蛋白的演变过程为:氧和血红蛋白(HB02)-脱氧血红蛋白(DHB)-高铁血红蛋白(MHB)-含铁血黄素(H-S),其中可出现互相重叠现象。

根据脑血肿的病理及血红蛋白变化规律,将脑血肿大致分为5个阶段:超急性期(<24小时),急性期(1-3天),亚急性早期(4-7天),亚急性晚期(8-14天)和慢性期(>2周)。

各期脑血肿的病理生化演变MR信号表现规律为:①超急性期,血肿初为红细胞悬液,逐渐浓缩而凝聚,红细胞内同时含有HB02和DHB,但以DHB为多,T1加权像上呈等或略高信号,T2加权像呈高信号(血肿内主要为完整红细胞内的含氧血红蛋白(HBO2),HBO2基本上属于非顺磁性物质。

该期血肿的信号主要由血红蛋白的浓度决定:出血初2~3h相当于全血,蛋白浓度较低,MRI表现为长T1和长T2信号;出血3~12h血浆渐吸收,蛋白浓度增高,产生短T1效应,MRI表现为略短T1长T2信号;出血12~24h,血浆进一步吸收,血肿的T1、T2值接近于正常脑组织,MRI可表现为等T1、等T2信号改变)②急性期,血凝块形成和收缩,红细胞内DHB占大多数(72.9%),同时有少量MHB形成,T1加权像呈等或高信号,T2加权像呈低信号(或部分高信号)(血肿主要由完整细胞内脱氧血红蛋白(DHB)组成,DHB具有顺磁性,但不具有PEDD PRE效应,由于完整红细胞内DHB分布不均匀,可引起T2PRE效应,从而使T2缩短,这种效应与外加磁场的平方成正比,所以该期血肿在高场强MRI 中T2WI呈明显低信号,在低场强的MRI中可不呈低信号。

由于氢质子密度、蛋白浓度及受损组织氧分压等因素影响,使低场强MRI中的脑血肿T2WI表现多样。

)③亚急性早期,血凝块中有部分红细胞溶解,MHB含量增多,T1加权像呈等或高信号,T2加权像呈低信号或高信号。

颅内血肿的低场MRI的影像表现摘要目的:探讨颅内血肿的低场MRI表现。

方法:对109例颅内血肿患者MRI片进行回顾性分析。

结果:急性期血肿于T1WI呈稍低或等信号,T2WI 呈高、等信号。

T2FLAIR序列均呈稍高信号。

亚急性晚期T1WI、T2WI 及T2FLAIR均呈高信号,T2WI上形成血肿周边低信号环。

结论:颅内血肿急性期、亚急性各期及慢性期在低场MRI上均能较好显示病变特点,具有特征性。

关键词颅内血肿低场磁共振影像影像学检查是诊断颅内血肿的重要方法,其中CT对于急性颅内血肿的诊断仍有重要价值,但对血肿演变分期缺乏特征性,磁共振对血腫演变分期具有敏感性及特征性。

总结109例颅内血肿的各期在低场磁共振中不同序列的表现特点,探讨其信号演变规律,以提高低场磁共振对于此类疾病的诊断价值。

资料与方法2005年9月~2010年12月收治颅内血肿患者109例,男63例,女46例;年龄19~87岁,平均52岁;本组资料中超急性期0例,急性期(<48小时)37例,亚急性早期(3~6天)27例,亚急性中期(6~10天)19例,亚急性晚期(10~21天)15例,慢性期(21天~数个月)11例。

方法:急性期病例行MRI检查并与CT结果比对确认。

亚急性各期、慢性期病例均单行MRI检查。

XGY、OPER-0.3T及0.5MRI,常规扫描程序为横轴位FSET2WI,T1FLAIR,T2FLAIR序列。

CT扫描采用NEUSOFTCT-C2800,扫描层厚10mm,共扫10层,疑为后颅窝病变做2~5mm薄扫。

结果急性期脑实质血肿37例:T2WI序列稍呈高信号30例(81.1%)。

呈等低信号7例(18.9%);T1WI序列呈等信号25例(67.6%)。

呈低信号12例(32.4%)。

T2FLAIR水抑制序列均匀或不均匀稍高信号。

急性期37例同时行CT检查,血肿均呈高密度影。

亚急性早期颅内血肿27例:T2WI序列呈低信号23例(85.2%),呈略高信号4例(17.4%)。

颅内血肿磁共振信号变化

脑出血后血肿的病理演变过程为:红细胞悬液-血液浓缩-血凝块形成和收缩-红细胞溶解-低蛋白血肿液。

血肿内血红蛋白的演变过程为:氧和血红蛋白(HB02)-脱氧血红蛋白(DHB)-高铁血红蛋白(MHB)-含铁血黄素(H-S),其中可出现互相重叠现象。

根据脑血肿的病理及血红蛋白变化规律,将脑血肿大致分为5个阶段:超急性期(<24小时),急性期(1-3天),亚急性早期(4-7天),亚急性晚期(8-14天)和慢性期(>2周)。

各期脑血肿的病理生化演变MR信号表现规律为:

①超急性期,血肿初为红细胞悬液,逐渐浓缩而凝聚,红细胞内同时含有HB02和DHB,但以DHB为多,T1加权像上呈等或略高信号,T2加权像呈高信号(血肿内主要为完整红细胞内的含氧血红蛋白(HBO2),HBO2基本上属于非顺磁性物质。

该期血肿的信号主要由血红蛋白的浓度决定:出血初2~3h相当于全血,蛋白浓度较低,MRI表现为长T1和长T2信号;出血3~12h血浆渐吸收,蛋白浓度增高,产生短T1效应,MRI表现为略短T1长T2信号;出血12~24h,血浆进一步吸收,血肿的T1、T2值接近于正常脑组织,MRI可表现为等T1、等T2信号改变)

②急性期,血凝块形成和收缩,红细胞内DHB占大多数(72.9%),同时有少量MHB形成,T1加权像呈等或高信号,T2加权像呈低信号(或部分高信号)(血肿主要由完整细胞内脱氧血红蛋白(DHB)组成,DHB具有顺磁性,但不具有PEDD PRE效应,由于完整红细胞内DHB分布不均匀,可引起T2PRE效应,从而使T2缩短,这种效应与外加磁场的平方成正比,所以该期血肿在高场强MRI 中T2WI呈明显低信号,在低场强的MRI中可不呈低信号。

由于氢质子密度、蛋白浓度及受损组织氧分压等因素影响,使低场强MRI中的脑血肿T2WI表现多样。

)③亚急性早期,血凝块中有部分红细胞溶解,MHB含量增多,T1加权像呈等或高信号,T2加权像呈低信号或高信号。

(出血第4~5天,血肿除完整红细胞内DHB外,还有一部分转化为完整红细胞内的正铁血红蛋白(MHB),由于MHB 在红细胞内分布不均匀,可同时产生PEDD PRE效应和T2 PRE效应,高场强MRI表现为短T1短T2信号,同样由于低场强MR T2PRE效应不明显,T2WI低信号可不明显。

)

④亚急性晚期,大部分已溶血(红细胞破裂),MHB含量高达90%,T1和T2加权像均呈高信号。

(第6~8天红细胞开始破坏、溶解,血肿内由游离未稀释的MHB组成,由于MHB分布均匀,T2PRE效应消失,MHB具有短T1长T2作用,故T1WI和T2WI均呈高信号,高信号由周边开始逐渐向中心发展,高信号充填血肿所需时间与血肿大小有关)

⑤慢性期,完全溶血,晚期形成低蛋白囊腔,并有吞噬H-S的吞噬细胞沉积在血肿壁上,T1和T2加权像均呈高信号,其周围见H-S低信号环影。

(出血2周以上,红细胞均已溶解,由稀释的游离MHB组成,在所有序列均呈高信号,此期含铁血黄素出现沉积,再一次引起沉积处磁化率差异,使T2明显缩短,T2WI 上血肿与周围水肿间出现低信号环。

这种作用同样受外磁场强度的影响,低场强MRI含铁血黄素的低信号环相对不明显。

)

注:该期血肿周边水肿逐渐减轻。

以后随着血肿的进一步发展,慢性血肿最终有

两种表现:①血肿中央的铁被吞噬细胞运走,只留下胆红素,血肿呈长T1长T2信号;②稀释游离的MHB被完全吸收,仅留下一个含铁血黄素衬边的残腔,T1WI 呈低信号,T2WI呈明显低信号,由于含铁血黄素具有T2PRE效应,使T2缩短,所以T2WI显示血肿残腔最清晰,范围也最大。

低场强MR显示血肿残腔相对要小,且不甚清晰。

在临床研究中,通过对108例各期龄脑血肿MR信号特征的观察研究,结果表明,各期脑血磁共振成像(MRI)表现规律基本与本动物实验研究的结论相同,为临床上MRI脑血肿的分期诊断及指导治疗提供了坚实的理论基础。

脑出血在20ml以上时才出现以上典型的变化过程。

由于MRI能显示具有流空效应的异常血管,如动脉瘤、血管畸形等,能显示含铁血黄素沉积,对了解出血的原因很有帮助。

Gd-DTPA不能进入红细胞内,但可经破裂的血管漏出,也可通过不完整的血脑屏障进入红细胞外间隙,使血肿产生轻度强化,慢性血肿由于周围毛细血管增生,可产生环状强化,为新生血管的血管内增强。

结合文献和资料,将低强度MR对脑出血的诊断价值和限度归纳如下:①亚急性期和慢性期开始阶段脑出血,T1WI出现高信号,MRI具有特征性,可明确诊断;②由于MRI能显示具有流空效应的异常血管和含铁血黄素沉积,对了解出血的原因很有帮助;③可多方位成像,对血肿定位准确;④无骨质伪像,对近颅底脑组织出血能清晰显示;⑤超急性期和急性期出血在低场强MRI上缺乏特征性;

⑥成像速度慢。