对“醉驾入刑”的法律分析

- 格式:doc

- 大小:85.00 KB

- 文档页数:17

对醉驾入刑的思考引言近年来,酒驾问题在我们国家变得日益严重,给人们的生命安全和社会安全带来了极大的威胁。

为了更加有效地打击酒驾行为,我国法律于某年某月某日正式将醉驾入刑。

然而,对于醉驾入刑的措施以及其效果,我们还需要进行进一步的反思与分析。

1. 醉驾入刑背景酒驾入刑是指将酒后驾驶行为纳入刑法范畴,给予相应的刑事处罚。

在过去,我国对于酒驾行为多采取行政处罚和吊销驾驶证的方式进行处理。

但是,这种方式在一定程度上无法有效地改变司机的行为,因此,醉驾入刑成为了一种必然的趋势。

2. 醉驾入刑的意义• 2.1 更加严厉的惩罚措施醉驾入刑后,醉驾行为将被视为一种刑事犯罪行为,司法部门可以依法进行处罚。

这样一来,醉驾者将面临更加严重的惩罚,这对于遏制酒驾行为具有明显的威慑效果。

• 2.2 保护人民生命财产安全醉驾入刑的最主要目的是为了保护人民的生命财产安全。

酒后驾驶容易导致交通事故发生,给人民的生命财产安全带来严重的威胁。

通过对醉驾行为的入刑,可以更加有效地打击酒驾,保护人民的生命财产安全。

• 2.3 提高道德意识和法治观念醉驾入刑可以提高公民的道德意识和法治观念。

通过将醉驾行为纳入刑法范畴,可以让公民更加认识到自己的行为对社会的危害性,从而在行车时更加谨慎。

3. 醉驾入刑带来的问题尽管醉驾入刑带来了许多积极的意义,但也不可避免地存在一些问题。

• 3.1 证据难以确切醉驾行为的证据往往比较难以确切,特别是对于血液酒精浓度的检测,存在一定的误差。

这就给醉驾入刑的司法定罪带来了一定的难度。

• 3.2 刑罚过重与过轻问题对于醉驾入刑的刑罚设置,仍然存在刑罚过重和过轻的问题。

对于不同程度的醉驾行为,应有相应的刑罚,以公平公正地处理。

• 3.3 醉驾边界不清对于何种情况下可以判定为醉驾,还存在一定的争议。

有人主张应该以血液酒精浓度作为唯一的标准,而有人认为应该考虑到其他因素,如行为的异常等。

4. 醉驾入刑的完善针对醉驾入刑存在的问题,我们可以从以下几个方面进行完善。

浅论醉驾入刑法律问题【摘要】随着近些年来醉酒驾车造成的事故的接连报道,把醉驾推向了风口浪尖,《刑法修正案(八)》中新增的危险驾驶罪将醉驾包含其中,是立法者对醉驾这一严重的社会问题的回应。

但在醉驾入刑后,当我们重新审视这样的立法是否合理,当前的立法是否可以真正的扼杀醉驾时,不得不产生随之而来的疑问和困惑。

本文首先从我国醉驾的现状,并从法理,刑事立法和行政立法这几个方面分析了醉驾入刑的合理性,为我国醉驾立法提供了一些建议。

【关键词】醉驾;刑事立法;建议《刑法修正案(八)》对醉驾行为进行了入罪的处理,“醉驾入刑”成为了社会关注的焦点,而学界对醉驾入刑的合理性等相关问题也是众说纷纭。

高晓松醉酒驾车造成了四车连撞的追尾事故,撞在“枪口上”的高晓松也因此付出了代价,被判处拘役6个月,并处罚金4000元人民币,成为“酒驾入刑”实施以来国内首例最高量刑的判决。

这样的判决不得不说是醉驾入刑实施上的破冰之旅,也为以后对于醉驾的处理提供了相关的依据。

值得引起注意的是,这一判决的出现引发了社会和学界使得对醉驾入刑问题的争论再一次被推向了顶点,醉驾如何确定以及对醉驾的处罚等问题成为争论的焦点问题。

这也是本文写作的初衷,本文从醉驾的现状入手,肯定了醉驾入刑立法上合理性,并分析了立法中确实存在的一些问题,并借鉴国外的一些立法,对我国相关立法提出了一些完善措施,以期“醉驾入刑”可以在实践中可以真正起到抑制醉驾的作用,而非仅仅流于形式。

一、醉驾入刑的合理性醉驾入刑后,引起了社会舆论的广泛关注,众说纷纭,支持者和反对者各有说辞,笔者认为醉驾入刑是立法的趋势,不容置疑,具体可从以下三个方面来分析其合理性。

(一)法理的分析对醉驾愈发严重的当今社会,刑法将其纳入惩罚体系也不足为怪,并不能以刑法的谦抑性来否定醉驾如刑的合理性。

国外立法也大多将醉驾行为纳入刑法的惩罚体系并予以惩罚。

而且从法律的作用而言,法律的规范作用包括五个方面,强制作用只是其一,我国刑法在修订前的立法对于醉酒驾车只有在造成严重后果时才予以惩罚,使得法律的其他作用也很难得到发挥,也就无法对醉驾者产生威慑力,醉驾者的侥幸心理的产生也不足为奇了。

Vol.33No.9Sep.2012第33卷第9期2012年9月赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)JournalofChifengUniversity(Soc.Sci)一、“醉驾”的界定及现状醉驾,即醉酒驾车,是指因饮酒而完全丧失或部分丧失个人意志,在这种状态下驾驶机动车的行为。

国家质量监督检验检疫局2004年5月31日发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阂值与检验》有明确界定,该规定对饮酒驾车与醉酒驾车做出了定量判断。

驾驶人员每100ml血液中酒精含量达到20mg或小于80mg为酒后驾车;驾驶人员每100ml血液中酒精含量达到80mg为醉酒驾车。

我国2004年5月1日起实行的《中华人民共和国道路交通安全法》将醉酒驾车与饮酒驾车进行区别对待。

据公安部交通管理局的数据统计,2008年全国共发生道路交通事故265204起,造成73484人死亡、304919人受伤,直接财产损失10.1亿元。

2009年,全国共发生道路交通事故238351起,造成67759人死亡、275125人受伤,直接财产损失9.1亿元。

2010年1至11月份,全国共发生道路交通事故186876起,造成54981人死亡、229353人受伤,直接财产损失7.9亿元。

2011年1至6月,全国发生道路交通事故1840998起,造成25864人死亡、106370人受伤,直接财产损失4.4亿元。

交通事故发生的原因有:超速驾驶、酒后驾驶及疲劳驾驶等,在所有的交通事故发生的比例中,40 ̄50%皆为酒驾引起。

据统计,2011年5月1日至11月30日,全国共查处酒后驾驶机动车201153起,较去年同期下降44.5%,其中醉酒驾驶机动车33183起,较去年同期下降43.7%。

全国公安机关已侦查终结并向人民检察院移送审查起诉案件19836件,其中,法院已经判决10060件[1]。

根据公安部交管局最新统计,2011年5月1日至今年4月20日,全国公安机关共查处酒后驾车35.4万起、醉酒驾车5.4万起,同比降幅均超过四成[2]。

第1篇一、案件背景某年某月某日凌晨,张某酒后驾驶一辆小型客车行驶至市区某路段时,与一辆正常行驶的摩托车发生碰撞,造成摩托车驾驶员重伤,张某受伤。

经鉴定,张某血液中的酒精含量为189mg/100ml,属于醉酒驾驶。

事故发生后,张某被公安机关刑事拘留。

二、法律问题1. 醉酒驾驶的法律依据2. 醉酒驾驶的刑事责任3. 醉酒驾驶的行政处罚4. 案件审理过程中的法律适用三、法律分析1. 醉酒驾驶的法律依据根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定,醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。

同时,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款规定,醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;五年内不得重新取得机动车驾驶证。

2. 醉酒驾驶的刑事责任本案中,张某醉酒驾驶机动车,发生交通事故,造成他人重伤,其行为已构成交通肇事罪。

根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定,张某应承担刑事责任。

3. 醉酒驾驶的行政处罚根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定,张某醉酒驾驶机动车,公安机关交通管理部门应吊销其机动车驾驶证,并追究其刑事责任。

同时,张某还可能面临行政拘留的处罚。

4. 案件审理过程中的法律适用在案件审理过程中,法院应依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规,对张某的犯罪行为进行审理。

根据案件事实,法院应认定张某的行为构成交通肇事罪,依法判处其拘役,并处罚金。

四、案例分析1. 醉酒驾驶的危害醉酒驾驶严重威胁公共安全,容易引发交通事故,给人民群众的生命财产安全带来严重危害。

本案中,张某醉酒驾驶机动车,导致他人重伤,充分说明了醉酒驾驶的危害性。

2. 法律责任的追究本案中,张某因醉酒驾驶机动车,造成他人重伤,其行为已构成交通肇事罪。

公安机关依法对其进行了刑事拘留,法院依法判处其拘役,并处罚金。

这表明我国法律对醉酒驾驶行为严厉打击,对违法行为者依法追究法律责任。

醉驾入刑司法解释《道路交通安全法》规定,醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任,5年内不得重新取得机动车驾驶证。

而对于醉酒后驾驶营运机动车的,将暂扣机动车驾驶证的处罚改为吊销机动车驾驶证,且10年内不得重新取得机动车驾驶证。

从醉驾入刑以来,这方面的内容一直都是大众所关注的热点。

有的人了解是为了能够预防这样的犯罪,而有的人则是想知道具体会受到怎样的处罚。

关于醉驾入刑,我国有专门的司法解释。

下面请跟随小编一起了解一下吧。

《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》理解与适用来源:最高人民法院2011年2月25日,第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议审议通过的《中华人民共和国刑法修正案(八)》在刑法第一百三十三条后增加一条,作为第一百三十三条之一,即:“在道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣的,或者在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。

有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

”由此,在道路上醉酒驾驶机动车的行为从行政违法行为转变为犯罪行为。

为保障法律的正确、统一实施,依法惩处醉酒驾驶机动车犯罪,维护公共安全和人民群众生命财产安全,最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2013年12月18日联合发布了《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2013〕15号,以下简称《意见》)。

为便于司法实践中准确理解和适用该指导文件,现就《意见》的制定背景、起草原则和主要内容说明如下。

一、关于《意见》的制定背景近年来,我国经济平稳快速发展,人民生活水平不断提高,机动车成为重要的代步工具,机动车保有量逐年提高。

据统计,2010年全国机动车保有量已达到2.07亿,比2009年增加了2048万辆,增幅高达10.98%[1]。

机动车数量的快速增长,极大地方便了人民群众出行的同时,无视交通管理法规,违法驾驶机动车的现象也日益增多。

醉酒驾车犯罪相关法律规定的理解与适⽤如何理解和适⽤刑法修正案(⼋)第⼆⼗⼆条关于“在道路上醉酒驾驶机动车”犯罪的规定(以下简称“醉酒驾车犯罪”),厘清这⼀规定与相关法律规定的关系,是刑事法学研究和司法实践都⼗分关注的⼀个话题。

⼀、醉酒驾车犯罪的法律特征1.醉酒驾车犯罪是⾏为犯。

⾏为犯,是指只要实施刑法分则规定的某种危害⾏为就构成既遂的犯罪,不以发⽣⼀定的危害结果为犯罪构成要件。

醉酒驾车犯罪,是指⾏为⼈“在道路上醉酒驾驶机动车的,”不要求⾏为造成任何危害后果,也⽆犯罪情节要求。

⽽刑法修正案(⼋)同⼀条规定的“飙车”犯罪,则必须是“情节恶劣的”才构成犯罪。

2.醉酒驾车犯罪是抽象的危险犯。

抽象的危险犯是将可能招致危险的特定⾏为和状态,预先认为其具有⼀般的抽象危险,⽽不在构成要件中规定⼀个具体的危险性,⾏为⼈⼀旦实施法定的犯罪⾏为,不论是否发⽣具体的危险,都认为有侵害法益的危险⽽构成犯罪。

醉酒驾车犯罪侵害的客体是道路交通秩序,威胁不特定⼈的⽣命、财产安全,不需要司法⼈员具体判断⾏为是否有具体的危险。

3.醉酒驾车犯罪是故意犯罪。

⾏为⼈明知醉酒驾车危害道路交通安全,饮酒并实际达到法定醉酒程度,在道路上驾驶了机动车,就属于具有刑法规定的醉酒驾车犯罪的故意。

4.醉酒驾车犯罪是法定刑最轻的犯罪。

刑法修正案(⼋)第⼆⼗⼆条规定的醉酒驾车和飙车犯罪,法定最⾼刑为拘役六个⽉,这是刑法分则中法定最⾼刑设置最低的罪名。

此前,刑法分则法定最⾼刑设置最低的为⼀年有期徒刑,是刑法第⼆百五⼗⼆条规定的侵犯通信⾃由罪。

⼆、醉酒驾车犯罪与交通肇事罪的关系1.醉酒驾车犯罪的规定是交通肇事罪的⽴法补充。

⽴法将醉酒驾车犯罪的规定作为规定交通肇事罪的刑法第⼀百三⼗三条之⼀,是对原规定的补充。

交通肇事罪中有相当⼀部分案件是醉酒驾车造成的,刑法修正案(⼋)以⽴法的⽅式扩⼤了醉酒驾车⾏为的惩治范围。

2.交通肇事罪是结果犯。

结果犯是指⾏为⼈实施了刑法分则规定的构成犯罪的⾏为,并发⽣特定的危害结果的犯罪。

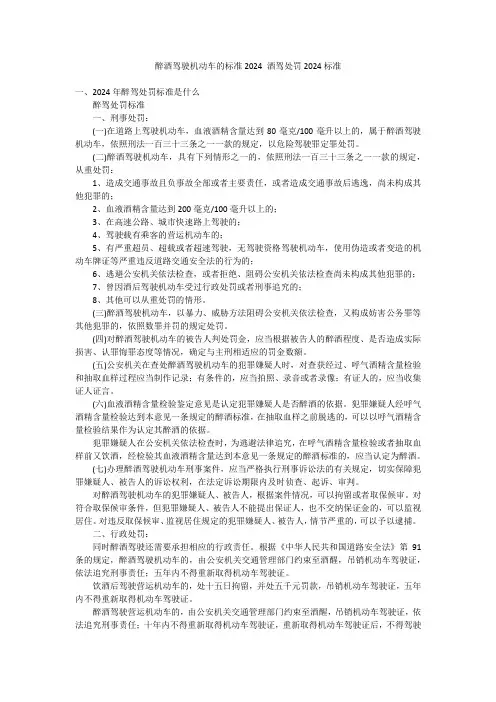

醉酒驾驶机动车的标准2024 酒驾处罚2024标准一、2024年醉驾处罚标准是什么醉驾处罚标准一、刑事处罚:(一)在道路上驾驶机动车,血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的,属于醉酒驾驶机动车,依照刑法一百三十三条之一一款的规定,以危险驾驶罪定罪处罚。

(二)醉酒驾驶机动车,具有下列情形之一的,依照刑法一百三十三条之一一款的规定,从重处罚:1、造成交通事故且负事故全部或者主要责任,或者造成交通事故后逃逸,尚未构成其他犯罪的;2、血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上的;3、在高速公路、城市快速路上驾驶的;4、驾驶载有乘客的营运机动车的;5、有严重超员、超载或者超速驾驶,无驾驶资格驾驶机动车,使用伪造或者变造的机动车牌证等严重违反道路交通安全法的行为的;6、逃避公安机关依法检查,或者拒绝、阻碍公安机关依法检查尚未构成其他犯罪的;7、曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚或者刑事追究的;8、其他可以从重处罚的情形。

(三)醉酒驾驶机动车,以暴力、威胁方法阻碍公安机关依法检查,又构成妨害公务罪等其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。

(四)对醉酒驾驶机动车的被告人判处罚金,应当根据被告人的醉酒程度、是否造成实际损害、认罪悔罪态度等情况,确定与主刑相适应的罚金数额。

(五)公安机关在查处醉酒驾驶机动车的犯罪嫌疑人时,对查获经过、呼气酒精含量检验和抽取血样过程应当制作记录;有条件的,应当拍照、录音或者录像;有证人的,应当收集证人证言。

(六)血液酒精含量检验鉴定意见是认定犯罪嫌疑人是否醉酒的依据。

犯罪嫌疑人经呼气酒精含量检验达到本意见一条规定的醉酒标准,在抽取血样之前脱逃的,可以以呼气酒精含量检验结果作为认定其醉酒的依据。

犯罪嫌疑人在公安机关依法检查时,为逃避法律追究,在呼气酒精含量检验或者抽取血样前又饮酒,经检验其血液酒精含量达到本意见一条规定的醉酒标准的,应当认定为醉酒。

(七)办理醉酒驾驶机动车刑事案件,应当严格执行刑事诉讼法的有关规定,切实保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利,在法定诉讼期限内及时侦查、起诉、审判。

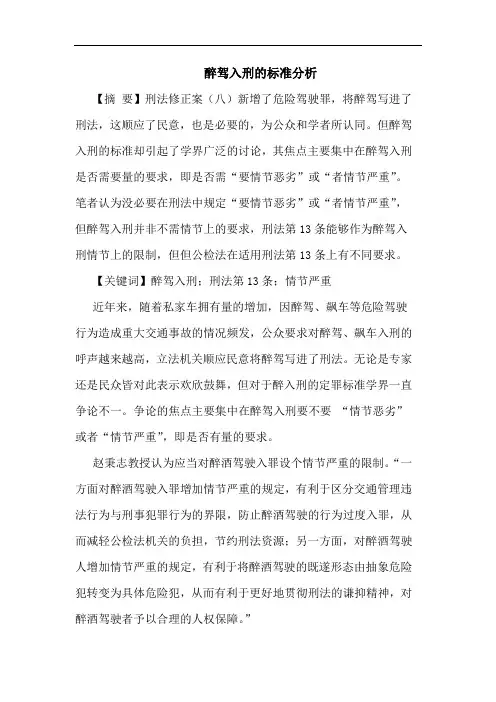

醉驾入刑的标准分析【摘要】刑法修正案(八)新增了危险驾驶罪,将醉驾写进了刑法,这顺应了民意,也是必要的,为公众和学者所认同。

但醉驾入刑的标准却引起了学界广泛的讨论,其焦点主要集中在醉驾入刑是否需要量的要求,即是否需“要情节恶劣”或“者情节严重”。

笔者认为没必要在刑法中规定“要情节恶劣”或“者情节严重”,但醉驾入刑并非不需情节上的要求,刑法第13条能够作为醉驾入刑情节上的限制,但但公检法在适用刑法第13条上有不同要求。

【关键词】醉驾入刑;刑法第13条;情节严重近年来,随着私家车拥有量的增加,因醉驾、飙车等危险驾驶行为造成重大交通事故的情况频发,公众要求对醉驾、飙车入刑的呼声越来越高,立法机关顺应民意将醉驾写进了刑法。

无论是专家还是民众皆对此表示欢欣鼓舞,但对于醉入刑的定罪标准学界一直争论不一。

争论的焦点主要集中在醉驾入刑要不要“情节恶劣”或者“情节严重”,即是否有量的要求。

赵秉志教授认为应当对醉酒驾驶入罪设个情节严重的限制。

“一方面对醉酒驾驶入罪增加情节严重的规定,有利于区分交通管理违法行为与刑事犯罪行为的界限,防止醉酒驾驶的行为过度入罪,从而减轻公检法机关的负担,节约刑法资源;另一方面,对醉酒驾驶人增加情节严重的规定,有利于将醉酒驾驶的既遂形态由抽象危险犯转变为具体危险犯,从而有利于更好地贯彻刑法的谦抑精神,对醉酒驾驶者予以合理的人权保障。

”有学者则认为,在实践中灵活掌握刑法13条但书即可。

“假设行为人醉酒后只驾驶了一小段距离,或者其是在夜间偏僻的路段低速行驶,实践中可以按照我国刑法典第13条但书之规定,‘情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪’,但仍可以道路交通安全法进行行政处罚。

”最高人民法院副院长张军也表示:各地法院具体追究刑事责任,应当慎重稳妥,不应仅从文意理解刑法修正案(八)的规定,认为只要达到醉酒标准驾驶机动车的,就一律构成刑事犯罪,要与修改后的道路交通安全法相衔接。

根据刑法总则第13条规定的原则,危害社会行为情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。

《醉酒型危险驾驶罪量刑问题研究》篇一一、引言随着社会的发展和人们生活水平的提高,汽车已经成为了人们生活中不可或缺的交通工具。

然而,酒后驾车这一违法行为却屡禁不止,严重威胁着人们的生命财产安全。

醉酒型危险驾驶罪作为一种严重的交通违法行为,其量刑问题研究对于维护社会公平正义、保护人民生命财产安全具有重要意义。

本文将围绕醉酒型危险驾驶罪量刑问题展开研究,分析当前存在的问题和不足,并提出相应的建议和措施。

二、醉酒型危险驾驶罪概述醉酒型危险驾驶罪是指行为人在饮酒后,仍然驾驶机动车上路行驶,造成危险驾驶行为或者造成交通事故的行为。

该罪行严重威胁着人们的生命财产安全,是一种严重的交通违法行为。

根据我国相关法律规定,醉酒型危险驾驶罪的量刑标准主要依据犯罪情节、危害后果、社会影响等因素进行判定。

三、醉酒型危险驾驶罪量刑现状及问题虽然我国刑法对醉酒型危险驾驶罪的量刑有一定的规定,但在实际执行过程中仍存在一些问题。

首先,量刑标准不够明确,导致同案不同判、轻重不一的现象时有发生。

其次,量刑过程中缺乏科学、客观的评估体系,难以全面反映犯罪情节和危害后果。

此外,司法实践中还存在对醉酒型危险驾驶罪的定罪量刑存在争议的情况,如对“危险驾驶行为”的认定、对“造成交通事故”的认定等。

四、醉酒型危险驾驶罪量刑问题的原因分析造成醉酒型危险驾驶罪量刑问题的原因主要有以下几个方面:一是法律规定的模糊性,导致司法实践中对量刑标准的理解和执行存在差异;二是司法实践中缺乏科学、客观的评估体系,难以全面反映犯罪情节和危害后果;三是社会对酒驾的认知程度不够,部分人存在侥幸心理,认为酒后驾车只是小过失;四是司法实践中存在人情关系、权力干预等因素,影响量刑的公正性。

五、完善醉酒型危险驾驶罪量刑问题的建议和措施针对上述问题,本文提出以下建议和措施:1. 明确量刑标准。

通过立法或司法解释的方式,明确醉酒型危险驾驶罪的量刑标准,使司法实践中对量刑标准的理解和执行更加统一。

20XX年醉驾入刑标准最新规定近年来,醉驾事故频频发生,给社会造成了巨大的伤害,不仅令无辜的生命受到了威胁,也给家庭和社会带来了极大的损失。

为了加强对醉驾行为的打击力度,我国制定了醉驾入刑法规,对醉驾行为给予了更为严厉的惩罚。

本文将会详细介绍20XX年醉驾入刑标准的最新规定。

一、醉驾入刑标准的定义根据《刑法》的相关规定,醉驾入刑标准是指饮酒后,在机动车上驾驶时,血液中的乙醇浓度超出了规定的上限。

该上限在我国各地会有不同的规定,但普遍是80mg/100ml。

二、应用范围醉驾入刑标准适用于所有驾驶机动车辆的司机,不论机动车型号和属性。

同时,该标准也适用于所有在道路上驾驶机动车辆的人员,无论是职业司机还是个人私人车主。

醉驾入刑标准的具体规定包括以下四个方面:1. 无证驾驶醉驾的最高量刑无证驾驶醉驾的最高量刑为拘役六个月以上、一年以下,并处罚金一万元以上二万元以下,吊销驾驶证,并禁止驾驶机动车辆六个月以上一年以下。

3. 造成重大事故的最高量刑对于驾驶机动车辆醉酒行车,在道路上发生重大交通事故,导致重伤、死亡或者重大财产损失的,将依法追究刑事责任。

造成重大事故的最高量刑为有期徒刑七年以上、十年以下,并处罚金十万元以上五十万元以下,并终身取消驾驶证,并禁止终身驾驶机动车辆。

4. 红绿灯不遵守的最高量刑醉酒驾驶时,不遵守交通规则,严重违反交通安全法律法规,特别是在红灯时强行通行,造成严重后果的,除了根据相应的规定进行治安处罚外,还需承担相应的刑事责任。

红绿灯不遵守的最高量刑为拘役三年以上七年以下,并处罚金五万元以上一百万元以下,吊销驾驶证,并禁止驾驶机动车辆三年以上七年以下。

四、结语醉驾行为的危害性不容小觑,它不仅威胁着公共安全,更直接影响到了道路上的行人和其他车辆的生命安全。

为了减少醉驾事故的发生,各地政府和相关部门需配合施行醉驾入刑标准最新规定。

同时,我们广大司机也应该树立安全意识,不喝酒驾驶,保证自己和他人的安全。

第1篇一、案件背景2019年5月,某市发生了一起严重的交通事故,一辆小型客车在高速公路上因驾驶员酒后驾驶导致失控,最终撞上了中央隔离带,造成车内4人死亡,2人受伤,车辆严重损毁。

事故发生后,警方迅速介入调查,确认驾驶员刘某在事发前饮酒,且酒精含量远超法定标准。

二、案件事实1. 驾驶员刘某的基本情况:刘某,男,35岁,个体经营者。

事发当天,刘某与朋友聚餐后,饮酒量约2瓶啤酒。

餐后,刘某独自驾车回家,在行驶至高速公路时发生事故。

2. 事故经过:刘某酒后驾驶小型客车,在高速公路上行驶时,因酒精作用导致车辆失控,最终撞上中央隔离带。

事故发生后,刘某立即报警,并配合警方调查。

3. 鉴定结论:经司法鉴定,刘某事发时血液中酒精含量为206mg/100ml,远超我国法定醉酒驾驶标准(80mg/100ml)。

三、法律分析1. 危险驾驶罪的定义:根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定,危险驾驶罪是指驾驶机动车,追逐竞驶,情节恶劣的;醉酒驾驶机动车的;从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。

2. 刘某的行为构成危险驾驶罪:本案中,刘某酒后驾驶机动车,且酒精含量远超法定标准,其行为符合危险驾驶罪的构成要件。

3. 刑事责任:根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定,醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。

本案中,刘某的行为造成了严重后果,依法应当从重处罚。

4. 民事责任:根据《中华人民共和国侵权责任法》第六条的规定,因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。

本案中,刘某因酒后驾驶导致交通事故,造成他人死亡和财产损失,依法应当承担相应的民事责任。

四、判决结果法院经审理认为,刘某酒后驾驶机动车,造成严重后果,其行为已构成危险驾驶罪,依法应予严惩。

同时,刘某还应承担相应的民事责任。

据此,法院依法判处刘某拘役六个月,并处罚金人民币五千元;同时,刘某还应赔偿死者家属经济损失人民币五十万元。

“两高两部”《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》的理解与适用文章属性•【公布机关】最高人民检察院,最高人民检察院•【公布日期】2024.02.19•【分类】其他正文“两高两部”《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》的理解与适用最高人民检察院第一检察厅副厅长曹红虹目次一、《意见》制定背景二、关于《意见》的起草原则和总体要求三、关于醉驾案件的立案与侦查四、关于刑事追究五、关于办案程序六、关于综合治理2023年12月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》(以下简称《意见》),于2023年12月28日起施行。

为便于执法司法实践中准确理解和适用,现就《意见》的制定背景和主要内容等说明如下。

一、《意见》制定背景2011年刑法修正案(八)增设危险驾驶罪,在道路上醉酒驾驶机动车(以下简称醉驾)是其中一种危险驾驶行为。

最高法、最高检、公安部于2013年印发《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》(已失效,以下简称“2013年意见”),对明确醉驾认定标准、规范案件办理程序起到了积极作用。

醉驾入刑以来,各地坚持严格执法、公正司法,依法惩治酒驾醉驾违法犯罪行为,有力维护了人民群众生命财产安全和道路交通安全,酒驾醉驾导致的恶性交通死亡事故大幅减少,“喝酒不开车,开车不喝酒”的法治观念逐步成为社会共识,酒驾醉驾治理成效显著。

十年来,各地在依法惩治酒驾醉驾方面进行了有益探索,积累了丰富的司法经验。

同时,在醉驾案件办理中也遇到一些新情况、新问题,对2013年意见进行补充完善很有必要,条件也已经成熟。

为深入贯彻习近平法治思想,根据新形势新变化新要求,积极回应社会关切,在中央政法委组织领导下,最高法、最高检、公安部、司法部经深入调研、共同协商,并征求全国人大常委会法制工作委员会意见,制定《意见》。

二、关于《意见》的起草原则和总体要求《意见》落实落细“四个坚持”。

对醉驾入刑的思考[摘要]近年来,醉酒驾车问题逐渐成为社会焦点话题,尤其是在司法领域,关于醉驾定罪量刑已经成了众多专家及法律人士讨论的话题,文章将从醉酒驾车行为入刑的刑法学理论,以及醉酒驾车刑事法规制的完善制度进行探讨。

[关键词]酒驾入刑;刑法原理;制度完善尽管酒驾问题已经成为社会公众,以及法律专业人士普遍关心的话题,国家相关部门也出台了相应的法律法规,但是到目前为止,关于如何适用法律对被告人定罪量刑,确保被告能够得到公正合理的判决的问题,还在讨论和试行的阶段,尚未建立完善的理论框架和可执行的政策。

所以,笔者将结合刑法理论,对醉酒驾车入刑问题进行分析研究,以期能够对醉酒驾车的定罪量刑问题的解决,提供有益的借鉴。

一、醉酒驾车行为入刑的刑法学理论分析(一)醉酒驾车入刑,是我国刑法的必然要求我国《刑法》第2条规定:中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。

也就是说,社会保护是我国刑法的重要功能,其能够有效的确保社会不受犯罪侵害。

事实上,刑法社会保护功能作用的发挥,主要是通过对犯罪行为的确认,以及对相应刑罚的规定来实现的,其能够通过司法活动惩罚各种犯罪行为,确保社会个体和整体的利益。

而近年来的相关数据表明,各种酒后驾车肇事案件数量不断增加,危害程度不断加深,已经对公民生命财产安全产生了极大的威胁,所以,在这样的背景下,醉酒驾车入刑,必然成为我国刑法完善的必要环节,成为社会对刑法保护功能要求不断完善的必然结果。

(二)醉酒驾驶入刑,是刑法对其他法律具有保障性的必然要求从某种程度上看,在刑法以外的法律不能保护社会和个人权益时,就需要刑法保护。

而从我国的法律制度看,刑法的制裁最为严厉,在一定程度上成了其他法律的保障,也就是说,实际上刑法以外的所有法律,其实都需要借助刑法,调整社会关系,并维护相应的法律权益。

我国醉驾入刑适用现状及争议点分析近年来,酒驾、醉驾事件频发,严重危及公共安全,引起了社会各界的高度关注。

在此背景下,我国先后出台了多项调控酒驾、醉驾的措施,醉驾入刑就是其中之一。

然而,醉驾入刑的适用现状以及相关法律条款存在争议,本文将就此问题进行分析探讨。

一、我国醉驾入刑适用现状1.法律规定根据《中华人民共和国刑法》修正案(九),自2011年5月1日起,为妨碍公共安全罪加入了“醉酒后驾驶”作为刑事责任的认定之一。

文中规定:醉酒驾驶的,处五年以下有期徒刑,可以并处罚金;情节较轻的,处拘役、罚金或者吊销机动车驾驶证;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者吊销机动车驾驶证。

2.司法实践在实践中,对醉驾入刑的适用存在一定的区别和灵活性。

一方面,司法机关根据案件获得的证据和事实来区分醉驾的情节轻重,决定是否适用入刑制度。

一般来说,司法机关会在审理案件时综合考虑以下情况:醉驾程度、交通状况、行车路线、是否造成人员伤亡等多种因素。

另一方面,不同地区采取的惩罚措施也有所不同。

有些地方对醉驾的处罚措施较为严厉,而有些地方则根据轻重情节适用轻重不同的处罚方式。

二、争议点分析1. 醉驾的刑罚是否过轻有人认为,由于醉驾行为严重威胁公共安全,如果仅仅处罚罚金或吊销驾照等行政处罚,无法真正起到惩戒效果,从而导致醉驾事件的高发。

因此,应该对醉驾加大惩处力度,适用刑罚处罚醉驾者,以达到更好的预防和治理效果。

但是也有人认为,对于一些轻微的醉驾事件,严厉的刑罚可能会使犯罪分子丧失就业机会、家庭、社会等多个方面的资源,从而促使其再次犯罪,而接受行政处罚相对来说更容易接受,并且生产的社会影响相对较小。

2. 醉驾的认定标准是否过于严格司法机关在认定醉驾时,需要证明驾驶人的血液酒精浓度是否达到规定的标准。

然而,由于不同人的酒量不同,同样喝了一瓶酒,不同人体内酒精含量可能会存在差异,因此在实际认定中需要更具体的情况来审查和认定。

同时,部分人士认为,司法机关对醉驾的认定标准过于严格,对于情节较为轻微的醉驾行为,应该采取行政处罚或者其他刑罚措施进行处罚,而不必判刑。