人教版三年级数学上册导学案第九单元练习课

- 格式:doc

- 大小:505.50 KB

- 文档页数:2

人教版三年级上册数学教案-第9单元第2课时练习课一、教学目标1. 让学生掌握乘法口诀,并能熟练运用到实际问题中。

2. 培养学生运用乘法解决问题的能力,提高学生的数学思维。

3. 培养学生合作学习、积极思考的良好学习习惯。

二、教学内容1. 乘法口诀的复习与应用。

2. 利用乘法解决实际问题。

3. 练习课课堂数学活动。

三、教学重点与难点1. 教学重点:乘法口诀的熟练运用,解决实际问题。

2. 教学难点:运用乘法解决生活中的问题,提高学生的数学思维。

四、教学过程1. 导入新课通过提问方式引导学生回顾上一课时所学内容,为新课的学习做好铺垫。

2. 复习乘法口诀教师带领学生一起复习乘法口诀,要求学生能够熟练背诵并运用到实际问题中。

3. 利用乘法解决实际问题教师出示一些与生活相关的实际问题,引导学生运用乘法解决,并让学生分享解题过程和答案。

4. 练习课堂数学活动教师设计一些数学活动,让学生在活动中巩固所学知识,提高运用乘法解决问题的能力。

5. 课堂小结教师对本节课的学习内容进行总结,强调重点知识,加深学生的理解。

6. 课后作业教师布置一些与乘法相关的课后作业,要求学生在课后独立完成,巩固所学知识。

五、教学反思1. 在教学过程中,要注意关注学生的学习情况,及时调整教学策略,确保教学效果。

2. 注重培养学生的数学思维,引导学生运用所学知识解决实际问题。

3. 教学过程中要注重培养学生的合作学习能力,鼓励学生积极参与课堂讨论。

4. 课后作业要具有针对性,能够帮助学生巩固所学知识,提高学生的数学能力。

六、教学评价1. 学生能够熟练掌握乘法口诀,并能够运用到实际问题中。

2. 学生能够通过合作学习,积极参与课堂讨论,提高数学思维能力。

3. 学生能够独立完成课后作业,巩固所学知识。

4. 教师在教学过程中能够关注学生的学习情况,及时调整教学策略,提高教学效果。

总之,本节课的教学内容旨在让学生熟练掌握乘法口诀,并能运用到实际问题中,培养学生的数学思维和合作学习能力。

三年级上册数学教案第九单元【第二课时】集合练习课教学目标1.理解集合的概念,能够正确运用集合的基本概念解决问题。

2.掌握集合中元素的概念,能够正确辨别元素和非元素。

3.训练学生运用实际问题解决集合问题的能力。

教学重点1.集合的概念和元素的辨别。

2.通过练习训练学生集合的应用能力。

教学难点1.将实际问题转化为集合问题,并正确解答。

教学准备1.教师准备好教案、板书内容、练习题目等。

2.学生准备好课堂用具,如铅笔、橡皮等。

教学过程1.引入:通过举例子,引导学生理解集合的概念。

比如“小明的文具盒里有铅笔、书、橡皮,这些东西组成了一个集合。

”2.讲解:教师讲解集合的定义和符号表示,如A={1,2,3}表示集合A包含元素1、2、3。

3.练习:让学生完成一些集合概念和元素辨别的练习题,如“判断下列哪些是集合:{苹果、香蕉、梨},{画圆、黄色、8}”。

4.拓展:提出一些实际问题,让学生将其转化为集合问题,并给出解答。

5.总结:对本节课的重点内容进行总结,强调集合的实际应用。

课堂小结通过本节课的学习,学生对集合的基本概念有了更深入的了解,能够正确应用集合的知识解决实际问题。

课后作业1.完成课后习题,巩固对集合概念的理解。

2.思考身边的事物是否可以用集合的方式描述。

参考资料1.人教新课标《小学数学》三年级上册2.《小学数学教育技术指导》,XXX出版社本节课是第九单元的第二课时,着重训练学生对集合概念的应用能力,帮助学生更好地理解数学知识。

希望同学们能够认真学习,掌握好本节课的内容。

教案三年级上册数学教案第九单元【第二课时】集合练习课人教新课标一、教学目标1. 让学生理解集合的概念,能够识别和描述集合中的元素。

2. 培养学生运用集合进行问题分析和解决的能力。

3. 培养学生的观察能力、思考能力和合作能力。

二、教学内容1. 集合的概念和表示方法。

2. 集合的元素和属性。

3. 集合的分类和子集。

4. 集合的运算:并集、交集和差集。

三、教学重点与难点1. 教学重点:集合的概念和表示方法,集合的元素和属性,集合的分类和子集。

2. 教学难点:集合的运算,特别是并集、交集和差集的理解和应用。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件,集合练习题。

2. 学具:练习本,铅笔。

五、教学过程1. 导入:通过PPT展示一些集合的例子,让学生初步感知集合的概念。

2. 新课导入:讲解集合的概念和表示方法,让学生了解集合的元素和属性。

3. 案例分析:通过PPT展示一些集合的分类和子集的例子,让学生理解集合的分类和子集的概念。

4. 练习:让学生做一些集合的练习题,巩固所学知识。

六、板书设计1. 集合的概念和表示方法2. 集合的元素和属性3. 集合的分类和子集4. 集合的运算:并集、交集和差集七、作业设计1. 做一些集合的练习题,巩固所学知识。

2. 通过PPT展示一些集合的例子,让学生进一步理解集合的概念和表示方法。

八、课后反思本节课通过PPT展示和案例分析,让学生对集合的概念和表示方法有了初步的了解。

通过练习,学生对集合的分类和子集有了更深入的理解。

但在讲解集合的运算时,发现部分学生对并集、交集和差集的理解不够深入,需要在下节课加强讲解和练习。

重点关注的细节是“教学过程”部分。

在这个部分中,需要详细规划每个步骤,确保教学内容能够有效地传达给学生,同时通过适当的互动和练习,增强学生的理解和应用能力。

教学过程详细补充1. 导入在导入阶段,可以通过PPT展示一些生活中的集合例子,如水果篮中的水果、文具盒中的文具等,让学生从生活中感知集合的普遍性和实用性。

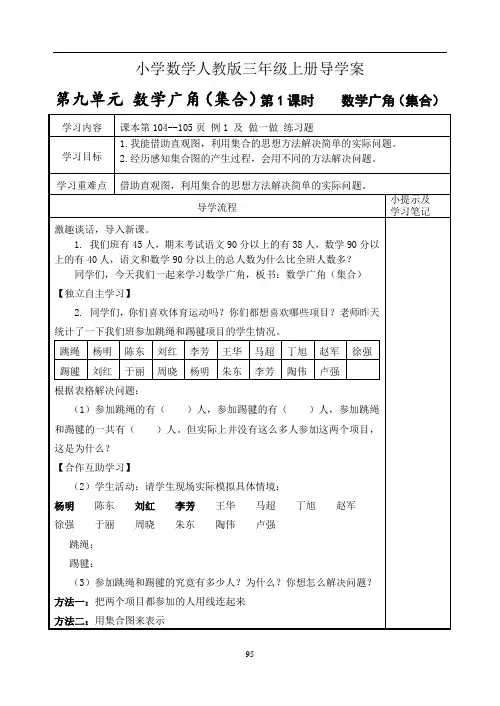

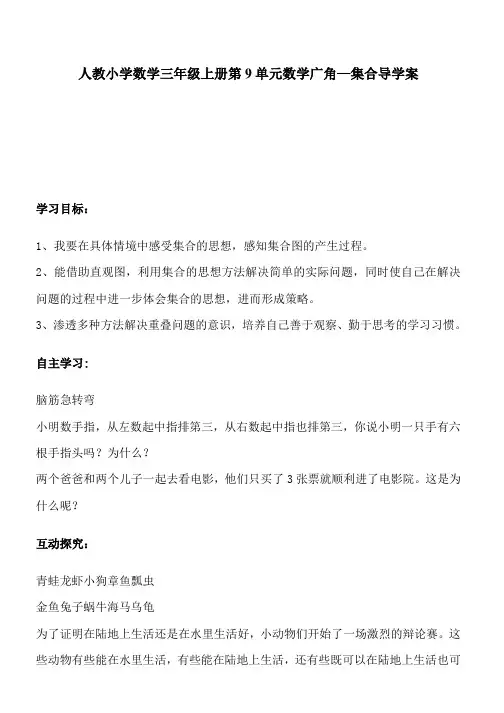

人教小学数学三年级上册第9单元数学广角—集合导学案

学习目标:

1、我要在具体情境中感受集合的思想,感知集合图的产生过程。

2、能借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的实际问题,同时使自己在解决

问题的过程中进一步体会集合的思想,进而形成策略。

3、渗透多种方法解决重叠问题的意识,培养自己善于观察、勤于思考的学习习惯。

自主学习:

脑筋急转弯

小明数手指,从左数起中指排第三,从右数起中指也排第三,你说小明一只手有六

根手指头吗?为什么?

两个爸爸和两个儿子一起去看电影,他们只买了3张票就顺利进了电影院。

这是为

什么呢?

互动探究:

青蛙龙虾小狗章鱼瓢虫

金鱼兔子蜗牛海马乌龟

为了证明在陆地上生活还是在水里生活好,小动物们开始了一场激烈的辩论赛。

这些动物有些能在水里生活,有些能在陆地上生活,还有些既可以在陆地上生活也可

以在水里生活,你能帮他们找到自己的家吗?

1、先和同桌说说这里表示什么?

2、把动物放到合适的位置。

设计者:学生姓名:等级:

设计者:学生姓名:等级:

设计者:学生姓名:等级:

设计者:学生姓名:等级:

设计者:学生姓名:等级:

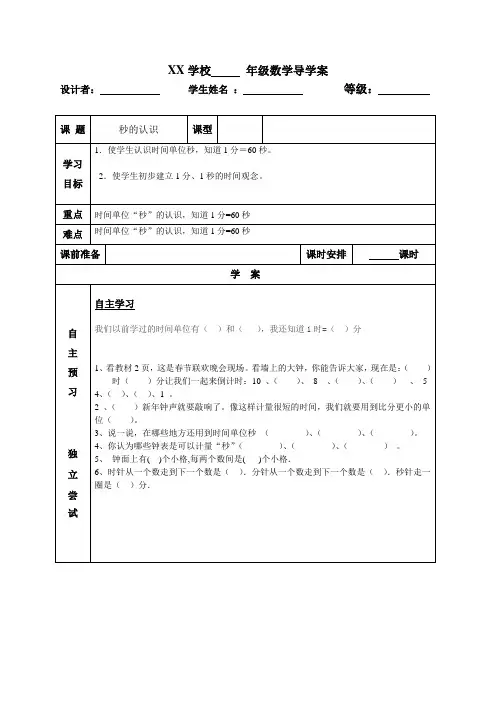

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:

XX学校年级数学导学案

设计者:学生姓名:等级:。

教案标题:三年级上册数学教案-第九单元数学广角——集合人教版教学目标:1. 让学生理解集合的概念,能够识别和描述集合。

2. 培养学生运用集合的思想解决实际问题的能力。

3. 培养学生合作交流的能力,提高学生的逻辑思维能力。

教学内容:1. 集合的概念和表示方法2. 集合的分类和性质3. 集合的运算和运用教学重点:1. 集合的概念和表示方法2. 集合的分类和性质3. 集合的运算和运用教学难点:1. 集合的概念和表示方法的理解2. 集合的分类和性质的应用3. 集合的运算和运用的灵活运用教学准备:1. 教师准备集合的概念和相关知识的讲解材料。

2. 学生准备学习用品,如笔记本、笔等。

教学过程:一、导入1. 教师通过提问方式引导学生思考什么是集合,激发学生的兴趣。

2. 学生回答后,教师进行总结和讲解集合的概念。

二、新课讲解1. 教师讲解集合的概念和表示方法,如用花括号{}表示集合,元素之间用逗号分隔。

2. 教师通过举例说明集合的分类和性质,如空集、有限集、无限集等。

3. 教师讲解集合的运算和运用,如交集、并集、补集等。

三、课堂练习1. 教师给出一些练习题,让学生运用集合的概念和性质进行解答。

2. 学生独立完成练习题,教师进行指导和讲解。

四、合作交流1. 教师将学生分成小组,让学生在小组内讨论和交流集合的概念和性质。

2. 每个小组选出一个代表进行汇报,其他小组成员可以进行补充和提问。

五、总结和布置作业1. 教师对本节课的内容进行总结,强调集合的概念和性质的重要性。

2. 教师布置一些相关的作业题,让学生巩固所学的知识。

教学反思:本节课通过讲解集合的概念和性质,让学生理解和掌握集合的基本知识。

通过课堂练习和合作交流,培养学生的逻辑思维能力和合作交流能力。

在教学过程中,教师应注重学生的参与和思考,引导学生主动探索和解决问题。

同时,教师应及时给予学生反馈和指导,帮助他们理解和掌握集合的知识。

重点关注的细节:集合的概念和表示方法的讲解详细补充和说明:集合的概念和表示方法是本节课的重点内容,也是学生理解和掌握集合知识的基础。

三年级上册数学教案-第九单元数学广角-集合人教新课标教学目标:1. 让学生了解集合的概念,知道集合是由一些元素组成的整体。

2. 使学生能够用集合的语言描述事物,培养学生的观察能力和语言表达能力。

3. 培养学生运用集合知识解决实际问题的能力。

教学重点:1. 集合的概念和表示方法。

2. 集合的元素和属性。

3. 集合的运算。

教学难点:1. 集合的表示方法和元素的理解。

2. 集合的属性和运算。

教学准备:1. 课件或黑板,用于展示集合的例子和运算。

2. 练习题或活动材料,用于巩固学生的理解和运用。

教学过程:一、导入1. 引入集合的概念,让学生观察一些事物的共同特点,例如水果、颜色等。

2. 引导学生用集合的语言描述这些事物,例如“这是一堆水果”、“这是一组颜色”。

二、讲解集合的概念和表示方法1. 讲解集合是由一些元素组成的整体,元素是集合中的个体。

2. 讲解集合的表示方法,例如用大括号{}表示集合,用逗号分隔元素。

三、讲解集合的元素和属性1. 讲解集合的元素是集合中的个体,可以是数字、字母、图形等。

2. 讲解集合的属性,例如集合的元素个数、集合的并集、交集等。

四、讲解集合的运算1. 讲解集合的并集,即两个集合中所有元素的总和。

2. 讲解集合的交集,即两个集合中共有的元素。

3. 讲解集合的差集,即一个集合中除去另一个集合的元素。

五、巩固练习1. 给学生提供一些练习题,让学生运用集合的知识解决问题。

2. 可以让学生自己设计一些集合的例子,进行运算和描述。

六、总结和拓展1. 对本节课的内容进行总结,强调集合的概念、表示方法和运算。

2. 引导学生思考集合在实际生活中的应用,例如用集合表示家庭成员、学校科目等。

教学反思:本节课通过引入集合的概念,让学生了解集合是由一些元素组成的整体。

通过讲解集合的表示方法、元素和属性,学生能够用集合的语言描述事物,并运用集合知识解决实际问题。

在教学过程中,可以适当增加一些练习题和活动,以巩固学生的理解和运用。

三年级上册数学教案-第九单元数学广角第1课时集合人教版一、教学目标1. 让学生理解集合的概念,知道集合是由一些确定的、彼此不同的对象构成的整体。

2. 培养学生运用集合思想解决问题的能力,能够将实际问题转化为数学问题,并用集合的方法进行解决。

3. 培养学生的观察能力、思考能力和创新能力,使他们在学习中能够主动探究、积极思考。

二、教学内容1. 集合的概念:介绍集合的定义,让学生理解集合是由一些确定的、彼此不同的对象构成的整体。

2. 集合的表示方法:介绍集合的表示方法,包括列举法和描述法。

3. 集合的运算:介绍集合的并、交、差运算,让学生理解这些运算的含义和规则。

三、教学重点与难点1. 教学重点:集合的概念、表示方法和运算。

2. 教学难点:集合的运算,特别是并、交、差运算的理解和应用。

四、教学过程1. 导入:通过生活中的实例,如水果摊上的水果、文具盒里的文具等,引导学生理解集合的概念。

2. 新课导入:介绍集合的定义,让学生理解集合是由一些确定的、彼此不同的对象构成的整体。

3. 案例分析:通过具体的案例,让学生了解集合的表示方法,包括列举法和描述法。

4. 实践操作:让学生自己动手,用集合的方法解决实际问题,如找出班级中喜欢足球和篮球的学生。

5. 小结:总结本节课的主要内容,强调集合的概念、表示方法和运算。

五、课后作业1. 请学生用集合的方法,描述自己家里的家庭成员。

2. 请学生用集合的方法,找出班级中喜欢唱歌和跳舞的学生。

六、教学反思1. 在教学过程中,要注意用词严谨,讲解清晰,确保学生能够理解集合的概念、表示方法和运算。

2. 在案例分析环节,可以让学生自己举例,增加学生的参与度,提高他们的学习兴趣。

3. 在实践操作环节,要鼓励学生大胆尝试,不怕出错,培养他们的创新精神和实践能力。

4. 在课后作业环节,要注重作业的针对性和实用性,让学生能够在实际生活中运用集合的方法解决问题。

以上就是我对《三年级上册数学教案-第九单元数学广角第1课时集合人教版》的教案设计,希望能够帮助到您。

人教版三年级上册数学教案第9单元第2课时练习课教学目标1. 知识与技能:通过练习课,使学生进一步掌握数学的基本概念和运算方法,增强学生的计算能力和解决问题的能力。

2. 过程与方法:通过练习,让学生在实践中运用所学的知识,培养他们的观察、分析、解决问题的能力。

3. 情感态度价值观:培养学生对数学的兴趣,激发他们主动学习的积极性,培养他们的团队合作精神。

教学内容1. 基本概念:让学生回顾和巩固所学的数学基本概念,如加减乘除、分数等。

2. 运算方法:通过练习,让学生熟练掌握加减乘除的运算方法,能够快速准确地完成计算。

3. 应用题:通过解决实际问题,让学生运用所学的知识,提高他们解决问题的能力。

教学重点与难点1. 重点:让学生熟练掌握加减乘除的运算方法,能够快速准确地完成计算。

2. 难点:解决实际问题,让学生能够将所学的知识运用到实际中,提高他们解决问题的能力。

教具与学具准备1. 教具:教师准备相关的教学图片、模型等,以便在教学中进行直观的展示。

2. 学具:学生准备计算器、草稿纸、铅笔等,以便在练习中进行计算。

教学过程1. 导入:教师通过提问、展示图片等方式,引导学生回顾上一节课所学的知识。

2. 讲解:教师针对本节课的内容进行讲解,重点讲解加减乘除的运算方法和应用题的解法。

3. 练习:学生根据教师的讲解,进行相关的练习,巩固所学的知识。

4. 讨论:学生分组讨论,共同解决实际问题,提高他们解决问题的能力。

板书设计1. 人教版三年级上册数学教案第9单元第2课时练习课2. 内容:教师将本节课的内容、重点、难点等写在黑板上,以便学生进行复习和回顾。

作业设计1. 书面作业:教师布置相关的书面作业,让学生巩固所学的知识。

2. 实践作业:教师布置相关的实践作业,让学生将所学的知识运用到实际中。

课后反思1. 教师反思:教师对本节课的教学效果进行反思,找出不足之处,以便在下一节课中进行改进。

2. 学生反思:学生对本节课的学习效果进行反思,找出自己的不足之处,以便在下一节课中进行改进。

三年级数学上册导学案:

练习课

学习目标

1.使学生会借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的实际问题。

2.通过活动,培养学生的思考能力、创新能力、评价说理能力。

学习重点 利用集合的思想方法解决简单的实际问题。

学前准备 教具准备:PPT 课件、卡片。

学具准备:信息卡片。

教学环节

导案 达标检测

知识点:集合的思想方法的应用。

课件出示教材第107页“练习二十三”第5题。

同学们到动物园游玩,参观熊猫馆的有25人,参观大象馆的有30人,两个馆都

参观的有18人。

(1)填写下边的图。

(2)去动物园的一共有多少()人。

?

(3)你能提出其他数学问题并解答吗?

分析:(1)

(2)参观熊猫馆的+参观大象馆的-都参观了的=共有的人数,所以共有25+30-18=37(人)。

(3)可根据图中的数量提出相应的问题。

答案:(1)25-18=7(人) 30-18=12(人)

(2)37

三(2)班同学参加体育达标测试,每人至少有一项合格,其中跳绳合格的有31人,跳

远合格的有35人,两项都合格的有26人。

(1)填写下边的图。

(2)三(2)班参加体育达标测试的一共有多少人? (3)你能提出其他数学问题并解答吗?

答案:(1)31-26=5(人) 35-26=9(人) (2)31+35-26=40(人) (3)(答案不唯一)只参加跳绳合格的比只参加跳远合格的少多少人? 9-5=4(人)。

第9单元数学广角—集合(学案)- 2023-2024学年数学三年级上册 - 人教版(图片版)教学内容本单元数学广角聚焦于集合概念的学习,旨在通过丰富多彩的实例,让学生理解和掌握集合的基本特性,包括集合元素的确定性、互异性以及无序性。

教学内容涉及日常生活中常见的集合问题,如水果集合、文具集合等,并通过这些具体情境,引导学生运用集合的概念解决实际问题。

教学目标1. 知识与技能:使学生能够识别和理解集合的基本概念,能够运用集合的语言描述日常生活中的具体情境。

2. 过程与方法:通过观察、操作和思考,培养学生运用集合概念解决问题的能力,发展学生的逻辑思维和抽象思维能力。

3. 情感态度价值观:激发学生对数学的兴趣,培养学生合作学习的意识和能力,增强学生解决问题的自信心。

教学难点1. 集合概念的内化:学生需要理解集合中元素的确定性和互异性,以及集合的无序性。

2. 集合语言的运用:学生需要学会使用集合的语言来描述和表达生活中的具体情境。

3. 集合问题的解决:学生需要掌握解决集合问题的基本策略和方法。

教具学具准备1. 教具:集合卡片、实物模型、多媒体课件。

2. 学具:彩笔、画纸、剪刀、胶水等。

教学过程1. 导入:通过展示实物集合,如水果篮、文具盒等,引导学生观察和描述这些集合的特点。

2. 新课导入:介绍集合的基本概念,包括集合的定义、元素的特点等。

3. 案例分析:通过具体案例,如水果集合、文具集合等,让学生理解集合的概念。

4. 小组讨论:分组讨论集合的特点和运用,让学生在实际操作中加深对集合概念的理解。

5. 练习巩固:设计相关练习题,让学生独立完成,巩固所学知识。

6. 总结反馈:对学生的学习情况进行总结和反馈,解答学生的疑问。

板书设计1. 数学广角—集合2. 内容:集合的定义、元素的特点、集合的表示方法等。

3. 结构:清晰、条理分明,突出重点。

作业设计1. 基础练习:设计一些基础的集合概念练习题,让学生巩固基础知识。

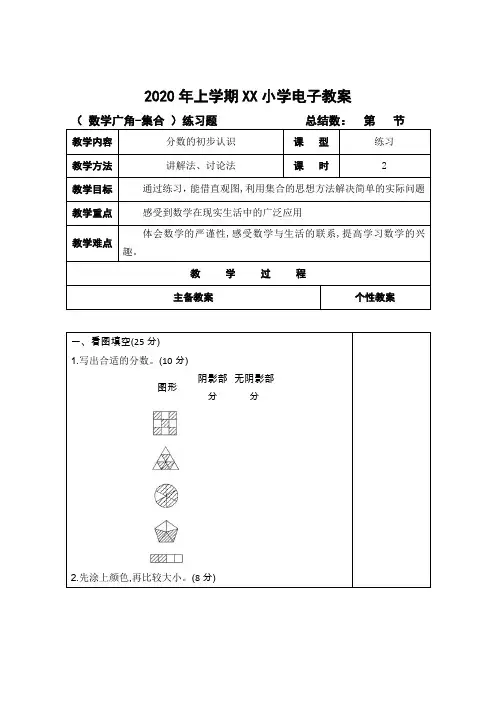

三年级上册数学教案第九单元总复习第五课时《分数的初步认识数学广角》人教版教学目标1. 知识与技能:通过对分数的初步认识,让学生理解分数的概念,掌握分数的读写方法,并能进行简单的分数加减运算。

2. 过程与方法:通过观察、操作和思考,培养学生的数学思维能力和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生对数学的兴趣,激发学生的求知欲,让学生体验数学学习的乐趣。

教学重点1. 分数的概念和读写方法。

2. 分数加减运算。

教学难点1. 分数加减运算的理解和应用。

教学方法1. 启发式教学:通过提问和引导学生思考,激发学生的思维。

2. 案例教学:通过具体的例子,让学生更好地理解和掌握知识。

3. 小组合作学习:让学生分组讨论,共同解决问题,培养学生的合作能力和团队精神。

教学过程1. 导入:- 通过提问方式,引导学生回顾已学的分数知识,激发学生的学习兴趣。

2. 新课内容讲解:- 讲解分数的概念,让学生理解分数的意义和读写方法。

- 通过具体的例子,让学生掌握分数的加减运算。

3. 课堂练习:- 让学生进行课堂练习,巩固所学知识。

4. 小组讨论:- 让学生分组讨论,共同解决问题,培养学生的合作能力和团队精神。

5. 总结与反思:- 对本节课所学知识进行总结,让学生明确自己的学习收获。

- 通过反思,让学生发现自己的不足,提高自己的学习能力。

教学评价1. 过程评价:通过观察学生在课堂上的表现,评价学生的学习态度和学习能力。

2. 结果评价:通过课后作业和测试,评价学生对知识的掌握程度。

教学反思1. 教师应及时反思教学效果,调整教学方法,以提高教学效果。

2. 教师应关注学生的学习情况,及时给予指导和帮助,以提高学生的学习能力。

教学资源1. 教材。

2. 课件。

3. 练习题。

教学建议1. 教师应注重启发式教学,激发学生的思维。

2. 教师应注重培养学生的合作能力和团队精神。

3. 教师应注重培养学生的数学思维能力和解决问题的能力。

教学拓展1. 可以通过让学生进行数学实验,让学生更好地理解和掌握知识。

三年级上册数学教案-9数学广角——集合-人教版教学目标:1. 让学生了解集合的概念,知道集合是由一些元素组成的整体。

2. 使学生能够用集合的语言描述事物,培养学生的观察能力和语言表达能力。

3. 培养学生运用集合知识解决实际问题的能力。

教学重点:1. 集合的概念和表示方法。

2. 集合的元素和属性。

3. 集合的运算。

教学难点:1. 集合的概念和表示方法。

2. 集合的元素和属性。

3. 集合的运算。

教学准备:1. 课件或黑板。

2. 教学卡片。

3. 学生用书。

教学过程:一、导入1. 利用课件或黑板,展示一些学生熟悉的物品,如水果、文具等。

2. 让学生观察这些物品,引导学生发现它们都是由一些元素组成的整体。

3. 引入集合的概念,让学生知道集合是由一些元素组成的整体。

二、新课讲解1. 讲解集合的概念,让学生了解集合是由一些元素组成的整体。

2. 讲解集合的表示方法,如列举法、描述法等。

3. 讲解集合的元素和属性,让学生知道集合的元素是组成集合的基本单位,集合的属性是描述集合特征的语言。

4. 讲解集合的运算,如并集、交集等。

三、课堂练习1. 让学生用集合的语言描述一些事物,如教室里的物品、家庭成员等。

2. 让学生进行集合的运算练习,如求两个集合的并集、交集等。

四、课堂小结1. 让学生回顾本节课所学的内容,总结集合的概念、表示方法、元素和属性、运算等。

2. 强调集合在实际生活中的应用,让学生知道学习集合的重要性。

五、作业布置1. 让学生用集合的语言描述一些事物,如学校的建筑物、家庭成员等。

2. 让学生进行集合的运算练习,如求两个集合的并集、交集等。

教学反思:本节课通过展示学生熟悉的物品,引导学生发现集合的概念,使学生能够用集合的语言描述事物。

在教学过程中,要注意讲解集合的概念、表示方法、元素和属性、运算等,让学生掌握集合的基本知识。

同时,要加强课堂练习,让学生运用集合知识解决实际问题,培养学生的观察能力、语言表达能力和解决问题的能力。

三年级数学上册导学案:9 数学广角——集合本单元是非常有趣的数学活动,也是逻辑思维训练的起始课。

逻辑推理能力是人们在生活、学习、工作中很重要的能力。

本单元主要要求学生能根据提供的信息,借助集合圈进行判断、推理,得出结论,使学生运用集合圈分析问题、解决问题。

教材试图通过一些生动有趣的简单事例,运用操作、试验、猜测等直观的方法解决这些问题,渗透数学的思想方法,初步培养学生借助几何直观思考问题的意识。

1.在具体情境中,使学生感受集合的思想,感知集合图的产生过程。

2.能借助直观图,利用几何的思想方法解决简单的实际问题,同时使学生在解决问题的过程中,进一步体会集合的思想,进而形成策略。

3.渗透多种方法解决重叠问题的意识,培养学生善于观察、勤于思考的学习习惯。

(1)集合(1课时)(2)练习课(1课时)(3)单元核心归纳与易错警示(1课时)本单元的教学中,教师注意培养学生的观察能力、动手能力和合作交流的能力,让学生在学中玩、玩中学。

集合参加春游的同学一共有多少人?答案:78+77-48=107(人)3.三年级有20名同学参加竞赛,其中参加数学竞赛的有15人,参加作文竞赛的有11人。

既参加数学竞赛又参加作文竞赛的有几人?答案:15+11-20=6(人)五教学板书六教学反思这节课让学生结合自己的生活经验,说说集合图所表示的实际意义,既拓展了学生对集合图的认知,为构建抽象的数学模型搭建了平台,又体现了以学生认知基础为出发点的教学理念。

让学生表述集合图各部分之间的关系,引导学生构建一个完整的认知结构,同时加深学生对集合图的认识。

让学生在反思中比较,使学生深刻体会到应用集合图的实际意义。

教师点评和总结:。

精品基础教育教学资料,请参考使用,祝你取得好成绩!

练习课

学习目标

1.使学生会借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的实际问题。

2.通过活动,培养学生的思考能力、创新能力、评价说理能力。

学习重点 利用集合的思想方法解决简单的实际问题。

学前准备 教具准备:PPT 课件、卡片。

学具准备:信息卡片。

教学环节

导案 达标检测

知识点:集合的思想方法的应用。

课件出示教材第107页“练习二十三”第5题。

同学们到动物园游玩,参观熊猫馆的有25人,参观大象馆的有30人,两个馆都参观的有18

人。

(1)填写下边的图。

(2)去动物园的一共有多少()人。

?

(3)你能提出其他数学问题并解答吗?

分析:(1)

(2)参观熊猫馆的+参观大象馆的-都参观了的=共有的人数,所以共有25+30-18=37(人)。

(3)可根据图中的数量提出相应的问题。

答案:(1)25-18=7(人) 30-18=12(人)

(2)37

(3)只参观熊猫馆的比只参观大象三(2)班同学参加体育达标测试,每人至少有一项合格,其中跳绳合格的

有31人,跳远合格的有35人,两项都合格的有26人。

(1)填写下边的图。

(2)三(2)班参加体育达标测试的一共有多少人?

(3)你能提出其他数学问题并解答吗?

答案:(1)31-26=5(人) 35-26=9(人) (2)31+35-26=40(人) (3)(答案不唯一)只参加跳绳合格的比只参加

跳远合格的少多少人?。