美学第四讲

- 格式:ppt

- 大小:468.00 KB

- 文档页数:14

美学四讲读书笔记【篇一:李泽厚《美学四讲》笔记】第一讲:美学是什么?分析美学对艺术欣赏和批评中各种复杂的问题,通过语言解析,作了细密的探讨和科学的清理,它在揭露美学中一些基本概念和美丑艺术模拟表现形式主义现实主义等的词意含混歧异多义是有贡献的。

维特根斯坦:美学之谜是各门艺术对我们发生作用之谜艺术是一种公共的游戏,游戏虽无规律,但有参加者必须遵守的规则,而艺术的这种规则是与一定的生活和文化紧密相联系的审美领域中那许多词汇、概念以及他们在这语言中的使用规则,是与一定的文化生活紧密相联系的今天的美学不但一方面变成元批评学,即关于批评原理的语言研究,同时另一方面,艺术史和艺术社会学的具体研究却已经远超美学,占据了首要的地位。

所谓美学,大部分一直是美的哲学、审美心理学和艺术社会学三者的某种形式的结合美学是以美感经验为中心,研究美和艺术的学科,这是从哲学角度对当前美学做某种现象的描述和规定。

一,哲学美学任何心理学和社会学的科学研究都替代不了美的哲学思辨美的哲学所要处理和探寻的问题,深刻地涉及了人类生存的基本价值,结构等一系列根本问题,涉及了随时代而发展变化的人类学的历史本体论。

也有特定时代、社会的人们的主观意向、欲求、情致表现的方面,其中包含有某种朦胧的、暂时还不能被科学所把握所规定的东西,这东西又总是与人的存在或本质,人生的价值和意义,人的命运和诗情纠缠在一起。

没有纯粹的哲学,哲学总是自己时代意识和人生之诗的精华。

二,马克思主义美学从马恩开始,到卢卡契、阿多诺,从苏联到中国,从形态上说,马克思主义美学主要是一种艺术理论,特别是艺术社会学的理论。

以艺术的社会效应作为其核心和主题成为其一贯的基本特色,而这社会效应又经常是与马克思主义提倡的无产阶级革命事业和批判精神联系在一起加以考虑、衡量、估计和评论的,是一种艺术的社会功利论。

正由于高度重视和主要着眼于艺术对现实生活和革命斗争的实际效用,从而强调艺术对现实生活的某种摹写,反映、认识,便成了基本的美学理论。

第一讲:美学是什么?分析美学对艺术欣赏和批评中各种复杂的问题,通过语言解析,作了细密的探讨和科学的清理,它在揭露美学中一些基本概念和美丑艺术模拟表现形式主义现实主义等的词意含混歧异多义是有贡献的。

维特根斯坦:美学之谜是各门艺术对我们发生作用之谜艺术是一种公共的游戏,游戏虽无规律,但有参加者必须遵守的规则,而艺术的这种规则是与一定的生活和文化紧密相联系的审美领域中那许多词汇、概念以及他们在这语言中的使用规则,是与一定的文化生活紧密相联系的今天的美学不但一方面变成元批评学,即关于批评原理的语言研究,同时另一方面,艺术史和艺术社会学的具体研究却已经远超美学,占据了首要的地位。

所谓美学,大部分一直是美的哲学、审美心理学和艺术社会学三者的某种形式的结合美学是以美感经验为中心,研究美和艺术的学科,这是从哲学角度对当前美学做某种现象的描述和规定。

一,哲学美学任何心理学和社会学的科学研究都替代不了美的哲学思辨美的哲学所要处理和探寻的问题,深刻地涉及了人类生存的基本价值,结构等一系列根本问题,涉及了随时代而发展变化的人类学的历史本体论。

哲学始终是科学加诗,它有科学的方面和内容,既有对客观现实(自然,社会)的根本倾向作概括领悟的方面,但并非某种科学的经验论证;同时它也有特定时代、社会的人们的主观意向、欲求、情致表现的方面,其中包含有某种朦胧的、暂时还不能被科学所把握所规定的东西,这东西又总是与人的存在或本质,人生的价值和意义,人的命运和诗情纠缠在一起。

没有纯粹的哲学,哲学总是自己时代意识和人生之诗的精华。

二,马克思主义美学从马恩开始,到卢卡契、阿多诺,从苏联到中国,从形态上说,马克思主义美学主要是一种艺术理论,特别是艺术社会学的理论。

以艺术的社会效应作为其核心和主题成为其一贯的基本特色,而这社会效应又经常是与马克思主义提倡的无产阶级革命事业和批判精神联系在一起加以考虑、衡量、估计和评论的,是一种艺术的社会功利论。

正由于高度重视和主要着眼于艺术对现实生活和革命斗争的实际效用,从而强调艺术对现实生活的某种摹写,反映、认识,便成了基本的美学理论。

华夏美学美学四讲读后感先说说这书给我的第一感觉吧。

刚翻开的时候,我就像个刚进大观园的刘姥姥,满眼都是新鲜玩意儿。

这华夏美学的概念可真是个大箩筐,啥都能往里装,从古老的陶器纹路到大气磅礴的诗词歌赋,从宫廷建筑的雕梁画栋到民间剪纸的小小乾坤。

以前我看那些古代的艺术品啊,就单纯觉得好看或者不好看,读了这本书才知道,这里面学问大了去了。

就好比我们看一幅古画,以前就只看画上画的是山水还是人物,现在才晓得那笔墨的浓淡、线条的走势、画面的布局,都是古人美学思想的体现,就像密码一样藏在画里。

书里谈到华夏美学和儒家思想的关系时,那感觉就像是在揭秘一个家族的祖传秘籍。

儒家倡导的“仁”啊、“礼”啊,居然像两根魔法棒,在华夏美学的世界里搅起了层层绚丽的涟漪。

比如说,那些规规矩矩的建筑布局,对称又庄重,这背后就有着儒家等级观念的影子。

这就好比是一场盛大的交响乐,每个乐器都有自己的位置,不能乱了套,这样演奏出来的曲子才和谐。

而且儒家那种积极入世的态度,让华夏美学不是那种飘在云端的虚幻美,而是和人们的日常生活紧紧相连的。

咱们老祖宗讲究的什么“文质彬彬”,就是说内在的品德和外在的修饰得相得益彰,就像人穿衣服一样,得体又能体现自己的个性,这可都是美学智慧在生活里的表现。

再说到华夏美学与道家思想的关联,那又像是走进了一个云雾缭绕的仙境。

道家追求的自然、无为,在美学里就变成了一种对自然之美的崇尚。

你看那些中国古代的山水画,那可不是简单地把山山水水画下来,而是画家心中对自然之道的一种领悟。

画里的山水仿佛都有了灵魂,就像一个安静的智者在默默地诉说着宇宙的奥秘。

道家让我们知道,美有时候不需要太多的雕琢,就像一块璞玉,天然去雕饰才是最美的。

这就像我们有时候在山里看到的一泓清泉,清澈见底,没有任何人工的痕迹,却能让人心醉神迷。

我就想啊,这道家的美学思想就像一阵清风,吹散了那些世俗的繁杂,让美回归到最纯粹的状态。

还有书中提到的华夏美学与禅宗的联系,这可就有点像神秘的东方魔法了。

美学史视野中的 美学四讲余开亮(中国人民大学哲学院,北京100872)李泽厚的 美学四讲 是中国当代美学中一个有意味的文本。

其!意味性∀不仅在于它引领了20世纪80年代以来中国实践美学的建构,而且引导了实践美学之后的诸多美学理论的建构。

可以说,对李泽厚 美学四讲 的坚守、发展、置疑、援用、告别等构成了中国当代美学的理论品相。

从理论本身看, 美学四讲 是李泽厚主体性实践哲学在美学领域的具体运用,是一本哲学美学或美学引论著作。

李泽厚运用主体性实践哲学的核心概念!自然的人化∀说结构了他关于美的本质、美感和艺术的美学体系。

李泽厚从自己的人类学本体论的哲学来探讨美学,首先回答的是关于美的本质问题。

李泽厚认为:!所谓#美的本质∃是指从根本上、根源上、从其充分而必要的最后条件上来追问美。

∀%以此为范定,哲学上对美的本质的探讨则不是指一个具体的审美对象,也不是指一般的审美性质,而应从美的本质或根源上进行。

从主体性实践哲学出发,李泽厚把美的本质、根源归结为人类实践,即!自然的人化∀。

李泽厚根据不同的标准对!自然的人化∀有狭义和广义、外在自然的人化和内在自然的人化之分。

李泽厚认为,通过劳动、技术去改造自然事物,这是狭义的自然人化。

而广义的自然人化则还包括那些进入人的视野但还没有经人改造的东西。

就二者关系而言,狭义的自然人化是广义的自然人化的基础。

外在自然的人化,即山河大地、日月星空的人化,是指人类通过直接或间接地改造自然的历史实践过程,从而形成社会存在的工具本体。

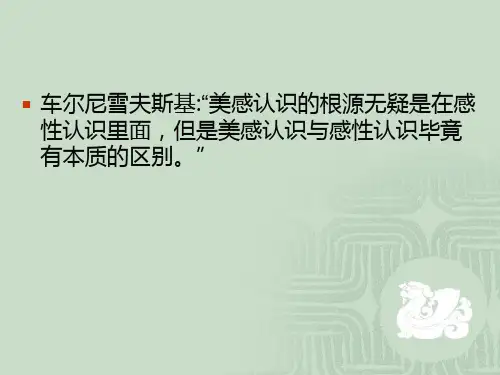

内在自然的人化,即人的感官、感知和情感、欲望的人化,从而形成人的文化心理结构/心理本体。

同样,就二者关系而言,外在自然的人化即社会实践活动是内在自然的人化的基础。

这样,!自然的人化∀实际上包含的是人与自然的丰富关系,如实践关系、认识关系、伦理关系、审美关系等,其中社会实践活动又是这种丰富关系中的基础、根源和本质。

而人类学本体论美学对美的本质的看法正是在这种意义上提了出来。

第一讲:美学是什么?版权所有:沈阳办证分析美学对艺术欣赏和批评中各种复杂的问题,通过语言解析,作了细密的探讨和科学的清理,它在揭露美学中一些基本概念和美丑艺术模拟表现形式主义现实主义等的词意含混歧异多义是有贡献的。

维特根斯坦:美学之谜是各门艺术对我们发生作用之谜艺术是一种公共的游戏,游戏虽无规律,但有参加者必须遵守的规则,而艺术的这种规则是与一定的生活和文化紧密相联系的审美领域中那许多词汇、概念以及他们在这语言中的使用规则,是与一定的文化生活紧密相联系的今天的美学不但一方面变成元批评学,即关于批评原理的语言研究,同时另一方面,艺术史和艺术社会学的具体研究却已经远超美学,占据了首要的地位。

所谓美学,大部分一直是美的哲学、审美心理学和艺术社会学三者的某种形式的结合美学是以美感经验为中心,研究美和艺术的学科,这是从哲学角度对当前美学做某种现象的描述和规定。

一,哲学美学任何心理学和社会学的科学研究都替代不了美的哲学思辨美的哲学所要处理和探寻的问题,深刻地涉及了人类生存的基本价值,结构等一系列根本问题,涉及了随时代而发展变化的人类学的历史本体论。

哲学始终是科学加诗,它有科学的方面和内容,既有对客观现实(自然,社会)的根本倾向作概括领悟的方面,但并非某种科学的经验论证;同时它也有特定时代、社会的人们的主观意向、欲求、情致表现的方面,其中包含有某种朦胧的、暂时还不能被科学所把握所规定的东西,这东西又总是与人的存在或本质,人生的价值和意义,人的命运和诗情纠缠在一起。

没有纯粹的哲学,哲学总是自己时代意识和人生之诗的精华。

二,马克思主义美学从马恩开始,到卢卡契、阿多诺,从苏联到中国,从形态上说,马克思主义美学主要是一种艺术理论,特别是艺术社会学的理论。

以艺术的社会效应作为其核心和主题成为其一贯的基本特色,而这社会效应又经常是与马克思主义提倡的无产阶级革命事业和批判精神联系在一起加以考虑、衡量、估计和评论的,是一种艺术的社会功利论。

美学四讲读后感人经常感叹人生无常,去日苦多,时间一去不复返,总希望把时间唤醒、逆转和凝练,艺术便能满足人的这种要求。

时空从人们现实地把握世界的感性知觉变为体验人生的心理途径,它直接地唤醒、培育、塑造人的自觉意识,丰富人的心灵,去构建这个艺术——心理情感的本体世界,以确认人类的生存和人的存在。

艺术把时空凝冻起来,成为一个永久的现在,这种凝练的时空,它毫不真实,却永不消逝。

艺术勾销时间,这种勾销却使心理增长。

时空本是人类把握世界的感性方式,艺术里的时空却成为人类心理增长的途径。

人类和个体都通过时间的体验而成长。

如“康德”所云,只有天才才能创造艺术。

他指的天才并不是天资,而是指艺术作为审美理想的表现,有将深刻的人生内容转化为艺术形式的伟大才能,以造成伟大的意识层。

这种创作是“无法之法”,它不能教,没有固定的法则方式,纯靠艺术家个人去捕捉从而去表现那既有理性内容、又不能用概念来认识和表达的东西,创造既是典范又是独创的富有人生意味的作品。

人生境界、生命感受和审美能力(包括创作和欣赏)的个性差异,具有本体的意义,即那似乎是被偶然扔入这个世界、本无任何意义的感性个体,要努力去取得自己生命的意义。

这种意义不能逻辑地产生出来,而必须由自己通过情感心理来寻索和建立,所以它不只是发现自己、寻觅自己、而是去创造、建立那只能活一次的独一无二的自己。

人作为个体生物是如此之偶然、短促和艰辛,而死却是必然和容易,所以人不能是工具、手段,人是目的自身。

艺术是人的感性存在的对映物,它就存在于人的日常经验中,这即是心理——情感本体。

当艺术品完全失去社会功用,仅供审美观赏,成为“纯粹美”时,它们即将成为“完美”的装饰而趋向衰亡。

艺术品如何从实用、功利的人工制作向所谓的纯艺术的审美过渡,正是有关心理——情感本体的建构关键之一。

生命是一堆印象、材料而已,作为美的艺术,正是通过形式的寻觅和创造而积淀着生命的力量、时代的激情。

从而使此形式自身具有生命、力量和激情。

《美学四讲·美·美的本质》李泽厚那么,美的根源究竟何在呢?这根源(或来由)就是我所主张的“自然的人化”。

在我看来,自然的人化说是马克思主义实践哲学在美学上(实际也不只是在美学上)的一种具体的表达或落实。

就是说,美的本质、根源来于实践,因此才使得一些客观事物的性能、形式具有审美性质,而最终成为审美对象。

这就是主体论实践哲学(人类学本体论)的美学观。

那么,这种美学观是属于主观派、客观派还是“主客观统一”派呢?如前所说,所谓“主客观统一”这概念并不很清楚,原因是所谓“主”指的是什么?如果“主”指情感、意识、精神、心理,那么这种“主客观统一”论便仍然属于主观派,如立普斯和朱光潜。

但是,如果“主客观统一”中的“主”指的是人的实践活动,那情况就大不相同,人的实践是一种物质性的客观现实活动,即是说,这里的“主”实质上是一种人类整体作用于众多客观对象(如大自然)的物质性的客观活动,从而,它与客观世界的统一即这种主客观统一便不属于主观论,而属于客观论,它是客观论中的第三派,即一种现代意义的新的客观论,亦即主体性实践哲学的美的客观论。

它既是“主客观统一”论,又是客观论。

我在1962年《美学三题议》中曾指出:美只有在主观实践与客观现实的交互作用的意义上,而不是在朱(光潜)先生那种主观意识与客观自然的相互作用上,才可说是一种主客观的统一。

但这种主客观的统一,仍然是感性现实的物质存在,仍是社会的、客观的,不依存于人们主观意识、情趣的。

它所以是社会的,是因为:如果没有人类主体的社会实践,光是由自然必然性所统治的客观存在,这存在便与人类无干,不具有价值,不能有美。

它所以是客观的,是因为:如果没有对现实规律的把握,光是盲目的主体实践,那便永远只能是一种“主观的、应有的”的善,得不到实现或对象化,不能具有感性物质的存在,也不能有美。

只有“实现了的善”,才“不仅设定在行动着的主体中,而且也作为某种直接的现实而设定下来……设定为真实存在着的客现性”(列宁:《哲学笔记》)。