12 造山带及其构造特征

- 格式:pdf

- 大小:6.72 MB

- 文档页数:89

秦岭造山带主要大地构造单元的新划分一、概述秦岭造山带,作为中国重要的地质构造区,其形成和演化过程一直是地质学研究的热点和难点。

随着近年来地层沉积、岩浆活动、火山作用和构造变形及岩石地球化学等方面的研究取得的新进展,我们对秦岭造山带的认识不断深化。

本文旨在根据最新的研究成果,结合前人的工作,按照大地构造相单元划分原则,对秦岭造山带的主要大地构造单元进行新的划分和阐述。

秦岭造山带是一个东西南北构造共存的复杂造山带,其构造格局的形成是多种地质作用共同作用的结果。

本文在综合分析了秦岭造山带的构造特征、岩石地层、岩浆活动、火山作用和地球化学等方面的资料后,认为秦岭造山带可以划分为华北南缘陆坡带、秦岭岛弧杂岩带、秦岭弧前盆地系和秦岭增生混杂带等主要构造单元。

这些构造单元的形成和演化,不仅记录了秦岭造山带的形成历史,也反映了中国大陆地壳的构造演化过程。

本文的划分结果不仅有助于我们深入理解秦岭造山带的构造格局和演化历史,同时也为矿产勘查、环境保护、灾害预测等提供了重要的地质背景资料。

未来,随着研究的深入和技术的进步,我们期待对秦岭造山带的认识能够更加全面和深入。

1. 秦岭造山带的重要性和研究意义秦岭造山带是中国乃至全球最重要的造山带之一,它位于中国大陆中央,横跨多个省份,具有复杂的地质构造和丰富的矿产资源。

秦岭造山带的研究对于理解中国乃至东亚地区的地壳演化、板块构造、矿产资源分布以及自然灾害发生机制等具有深远的意义。

秦岭造山带是连接华北板块和华南板块的关键区域,其形成和演化历史直接反映了中国大陆地壳的形成和演化过程。

通过对秦岭造山带的研究,可以深入了解地壳增生、俯冲消减、碰撞造山等重要的地质过程,为理解地壳动力学提供宝贵的资料。

秦岭造山带是多种矿产资源的富集区,包括金、银、铅、锌、铁、铜等金属矿产以及煤炭、石油等非金属矿产。

对这些矿产资源的形成机制和分布规律进行研究,可以为我国的矿产勘查和开发提供理论支持。

秦岭造山带也是自然灾害频发区,如地震、滑坡、泥石流等。

陆内造山作用和造山带介绍胡经国本文作者的话长安大学地球科学学院杨志华先生等在《矿物岩石》第21卷2001年9月第3期总第85期发表的《论陆内造山作用和陆内造山带》一文,值得一读。

现将该文内容介绍于下,供读者阅读和研究。

文中小标题为本文作者所加,仅供参考。

下面是正文该文摘要中国大陆造山带,按属性特征可以划分为三种类型和三个发展阶段。

板块构造体制下的洋盆或过渡性洋盆转化为造山带以后的板内沉积盆地与造山带的转化,是中国大陆岩石圈划时代的造山作用,形成最重要的造山带。

把造山带限制在洋盆俯冲碰撞阶段,与中国造山带的实际相差甚远。

一、盆-山转换对中国大陆造山带的认识,不少地质学家在近期的讨论中发表了看法。

20世纪80年代初期以来,刘宝王君院士指导我们在对秦岭造山带盆-山转换的研究中发现,从盆-山转换的属性特征总结出中国大陆造山带有三种类型和三个发展阶段;按从盆-山转换的结构特征划分出三种型式的造山带(表1)。

明确指出,中国大陆造山带主要是陆相沉积盆地以后形成的造山带。

表1大陆造山带盆-山转换的阶段及类型(1)盆-山属性阶段和种类实例洋盆及过渡性洋壳盆地与造山带的转换第一阶段第一类造山带秦岭中-新元古代,祁连早古生代,摩天岭中新元古代,华南中新元古代,天山早古生代-石炭纪板块(地台或地块)内海相盆地与造山带的转换第二阶段第二类造山带秦岭晚古生代三叠纪,西秦岭志留纪三叠纪,华南晚古生代三叠纪,祁连晚古生代陆相沉积盆地与造山带的转换第三阶段第三类造山带东、西秦岭;阴山-大青山、北山、华南、燕山、太行山中新生代;西天山二叠纪-中新生代在板块构造体制下形成的第一类造山带以后,所形成的造山带统称为陆内造山带。

它的内部包括两类造山带,即:由板块内部或地台内的海相沉积盆地形成以后转化成的造山带,以及陆相沉积盆地形成以后形成的造山带。

板块内部或地台内的海相沉积盆地形成以后转化为造山带的事实,已经被国内外的许多造山带所证实。

例如,冒地槽与造山带之间的转换、拗拉槽与造山带之间的转换等,都是板内海相盆地转变为造山带的实例。

秦岭造山带组成结构与演化的新认识1 秦岭造山带简介秦岭造山带是中国的一个大型造山带,位于青藏高原以西、环境西部地区,横跨甘肃省、四川省、云南省、贵州省以及陕西省的大部分地区。

秦岭是中国天然的东西分界线,自古以来就是我国东西文化、物种等间的沟通桥梁。

秦岭造山带西侧有形成于晚古生代的碧霞山-新津省—巴蜀复合地质体,东侧是形成于晚第三纪的川康地质体。

2 秦岭造山带的结构特征秦岭造山带的地质结构,以甘肃省-云南省的部分为例,其大致可分为两个结构:甘肃省-云南省部分秦岭造山带可从东到西分为新津省-巴蜀复合地质体和川康地质体,后者是包含了厚源唐古拉碰撞带、宝山隆升带两个顶头新城结构。

新津省-巴蜀复合单元是秦岭造山带上所有古老的岩洲,其结构被称为古“一个即两个”模式,也可以称为双定向复合变形模式。

其重要构造单元有碧霞山节理带、康山节理带、唐古拉节理带和包头节理带,碧霞山残迹是秦岭造山带的核心结构。

川康单元是新津省-巴蜀复合单元的后期碰撞结构,以厚源唐古拉碰撞带和宝山隆升带为主要构造单元。

3 秦岭造山带的演化特征秦岭造山带的演化历史可以追溯到4000多年前,当时秦岭造山带疑似是一个天然边界,横跨中国大部分西部与东部地区,它承载着中国西部及東部之间的文化、物种等差异。

在构造演化过程中,秦岭造山带中晚古生代发生了新津省-巴蜀复合岩石圈碰撞、拉张、结构转换等多重构造运动,同时秦岭造山背景下还有晚古生代的川康碰撞、隆升构造演化的后期发展。

研究发现,秦岭造山带的晚古生代演化既促进了秦岭造山带的碰撞拉张形成过程,同时也是中国西部大陆块重组及东部洋块缘部拼接的重要背景。

4 新认识不断深入研究秦岭造山带的结构特征和演化特征,发展出了新的认识。

一是秦岭造山带的结构和演化模式不仅考虑了改造变形模式,而且考虑了多方向的复合变形挤压模式。

其中,古“一个即两个”模式是晚古生代构造演化的特有规律,具有较强的晚古生代碰撞—拉张古构造演化特征,发挥着重要的作用。

能力有限,还有部分没有弄,看者见谅名词解释:1,逆掩断层:是大规模地、以公里计地、断层面倾角小于30°地逆断层2,推覆构造:指板状岩席沿低缓的逆冲断层面远距离运移而形成的构造系统3,蛇绿岩套:是一种变质岩,一组由蛇纹石化超镁铁岩、基性侵入杂岩和基性熔岩以及海相沉积物构成的岩套。

蛇绿岩的代表层序自下而上是:橄榄岩、辉长岩、席状基性岩墙和基性熔岩以及海相沉积物,其中橄榄岩和辉长岩在层序上可以重复多次。

4,拉分盆地:走滑断层系中局部拉伸形成的断陷盆地,具有特殊的构造背景和发育过程5,坳拉谷:以正断层为边界,发育于克拉通内的地槽或地埑。

6,复理石沉积组合:主要由泥灰岩、砂质、钙质页岩、泥岩,与砾岩、砂岩、硬砂岩组成明显韵律层的沉积组合,形成于海洋浊流环境。

7,磨拉石沉积组合:红色沉积组合,特征是厚度大、具有交错层理,无递变层理,由砾岩、砂岩和页岩等组成。

以砾、砂成分为主,分选差,无韵律。

常分布于山前和山间凹陷中。

大部分为河流相,洪积相,向外远离山系逐渐变为湖相红色砂泥岩,夹蒸发岩(石膏等),再向外粒度变细,说明为造山运动之后的阶段形8,断陷带与裂谷9,沉积建造:泛指在一定构造背景条件下,当地壳发展到某一构造阶段时所形成的一套具有特定岩相组合的沉积岩系10,变质核杂岩:深部地壳岩石被正断层伸展作用拖至地表形成的构造—杂岩系统11,剥离断层:一大型低角度正断层,一般下陡上缓成铲状有时部分区段呈弓形弯曲上凸12,转换断层:横切洋中脊或俯冲带的一种巨型水平剪切断裂,分三类:洋脊—洋脊型,海沟—海沟型,洋脊—海沟型13,七大板块划分:欧亚,非洲,澳大利亚—印度,太平洋,南极,北美洲,南美洲板块14,缝合带:古老的大洋板块,原来位于大洋板块两侧的板块愈合起来,古俯冲带在地表的出露线为缝合带15,地台,:是地壳上稳定的、自形成后不再遭受褶皱变形的地区。

这种地区岩层产状十分平缓,因而具有十分平坦的地貌,故称为地台(platform,平坦形态之意)。

喜马拉雅造山带构造特征与演化机制研究喜马拉雅造山带位于亚欧大陆板块之间,是全球最年轻、最高、最广阔的造山带之一。

它的形成是由于印度板块与欧亚板块相碰撞所引起的。

喜马拉雅造山带的构造特征和演化机制一直是地质学家和地球科学家们关注和研究的重点。

首先,喜马拉雅造山带的构造特征表现为巨大的山脉、高原和断裂带。

其中最著名的山脉是喜马拉雅山脉,它是世界上最高的山脉,包括了许多高峰,如珠穆朗玛峰。

此外,喜马拉雅山脉周围还形成了大片的高原地区,如青藏高原和德昂地块。

断裂带则是由于板块碰撞所引起的地壳应力释放,形成了许多断裂和地震活动。

其次,喜马拉雅造山带的形成是由于印度板块与欧亚板块的碰撞。

在约5000万年前,印度板块从东南方向开始向北移动,并与欧亚板块相碰撞。

这种碰撞导致了两个板块之间的地壳挤压和折叠,从而形成了巨大的山脉。

此过程称为印度-亚洲碰撞。

在印度-亚洲碰撞的过程中,喜马拉雅造山带经历了多个阶段的演化。

首先是印度板块与欧亚板块的碰撞,这导致了大规模的地壳挤压和厚ening。

随着时间的推移,地壳的厚ening使得喜马拉雅造山带逐渐形成。

在进一步的演化中,板块之间的压缩力造成了地壳断层和山脉的形成。

在喜马拉雅山脉正中央,还形成了构造弯曲的“马迪群岛”,这是印度板块被欧亚板块挤压后抬升形成的。

此外,印度-亚洲碰撞还导致了地壳的扩张和延伸。

喜马拉雅地区的地壳被拉伸,形成了大片的高原和断裂带。

地壳的延伸在造山带边缘的青藏高原得到了最好的展示。

这片高原是世界上最大的高原地区,不仅是地理上的巨大景观,也对区域气候和生态系统有着重要影响。

总的来说,喜马拉雅造山带的形成是印度板块与欧亚板块的碰撞所引起的。

它的构造特征包括了巨大的山脉、高原和断裂带。

演化机制主要是地壳的挤压和厚ening,以及地壳的扩张和延伸。

喜马拉雅造山带作为地球上最重要的造山带之一,对于地球科学和地质学的研究具有重要意义,也为地球上多样的地形和地貌提供了丰富的资源。

碰撞造山带构造变形特征与地震活动分析地球是一个充满活力和变化的行星,其中最引人注目的现象之一就是地壳的运动和构造变形。

地震是地壳运动的重要表现形式,而碰撞造山带是地球上地壳构造变形的重要区域之一。

本文将分析碰撞造山带的构造变形特征和地震活动,并探讨其背后的地质力学机制。

碰撞造山带是两个陆块的碰撞边缘,常常出现构造特征十分复杂的地区。

其中最典型的代表就是喜马拉雅山脉。

喜马拉雅山脉位于亚洲次大陆南部,是欧亚大陆板块和印度-澳大利亚板块碰撞的产物。

这种碰撞造山带的形成和演化,牵涉到了多种地质过程和构造变形。

首先,碰撞造山带中的构造变形最明显的特征之一是高山的隆起。

在两个陆块碰撞的过程中,由于板块之间的挤压作用,地壳发生了垂直方向上的变形,产生了巨大的垂直位移。

这种变形导致地壳中部分岩石物质上升,从而形成高山。

喜马拉雅山脉就是这种变形的典型例子,山脉中最高峰珠穆朗玛峰就位于这个碰撞带上。

其次,碰撞造山带中的构造变形还表现为断裂和褶皱的形成。

断裂是地壳中岩石层发生断裂破裂的现象,褶皱则是地壳中岩石层发生弯曲变形的现象。

在碰撞过程中,岩石层受到了剪切和挤压力的作用,导致了断裂和褶皱的形成。

喜马拉雅山脉附近的地壳中,就有大量的断裂和褶皱构造,这些构造线性延伸,呈东北-西南走向。

此外,碰撞造山带还伴随着活跃的地震活动。

由于碰撞造山带中的构造变形累积了巨大的能量,当能量超过岩石的承受力时,就会发生地震。

地震是地壳内能量释放的结果,也是碰撞造山带活动的一个重要标志。

喜马拉雅山脉及其周边地区就是一个活跃的地震带,长期以来发生了许多强烈的地震,给当地居民带来了严重的灾害和损失。

真正理解碰撞造山带构造变形特征和地震活动的机制,需要深入研究地质力学。

地质力学是地震学的基础和核心,通过对岩石强度、变形特征、应力分布等因素的研究,可以揭示碰撞造山带中构造变形和地震活动的本质。

例如,地质学家通过模拟实验和观测,发现碰撞造山带中的构造变形主要由板块间的挤压作用和岩石的流变性质决定。

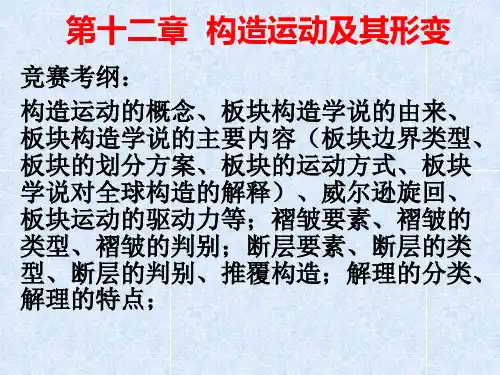

第十一章中国主要的造山系(带)重点:掌握:中国主要造山系(带)及其二级构造单元名称、位置及构造属性;分析造山带的方法。

了解:中国主要造山带的物质组成和构造演化。

主要内容一、中国主要造山系(带)组成二、天山—兴蒙造山系三、中央造山系四、滇藏造山系五、华南造山带六、西太平洋造山系七、中国板内造山带3塔里木板块华北板块扬子板块天山—兴蒙造山系中央造山系滇藏造山系西太平洋造山系华南造山带?¾天山—兴蒙造山系:阿尔泰造山带(华力西期)、外准噶尔造山带(华力西期)、准噶尔地块、天山造山带(华力西期)、额尔古纳造山带(加里东期)、内蒙造山带(华力西期)、兴安造山带(华力西期)、松辽地块、吉黑造山带(华力西期)¾中央(秦岭—祁连—昆仑)造山系:(东、西)昆仑造山带(华力西—印支期)、柴达木地块、祁连造山带(加里东期)、秦岭(—大别—苏鲁)造山带(加里东—印支期)、¾滇藏造山系:可可西里-巴颜喀拉(松潘-甘孜)造山带(印支期)、喀喇昆仑-唐古拉造山带(燕山期)、冈底斯-念青唐古拉山造山带、雅鲁藏布江(北喜马拉雅)造山带(喜山期)、三江(巴塘-思茅)造山带(印支期)¾华南造山带(华夏地块)¾西太平洋造山系:乌苏里(完达山-那丹哈达)造山带(燕山期)、台湾造山带(喜山期)6欧亚大陆复原示意图(据朱介寿,2007修改)中国及邻区大地构造演化简表(据任纪舜)8二、天山—兴蒙造山系全球造山带可分为环太平洋带、特提斯带、乌拉尔—蒙古带、北大西洋带和北冰洋带五个带科迪勒拉造山带安第斯造山带亚洲东部造山带塔斯曼造山带阿尔卑斯造山带喜马拉雅造山带乌拉尔-蒙古造山带阿巴拉契亚造山带加里东造山带英努伊特造山带布鲁克斯造山带中央造山带天山-兴蒙造山系是亚洲中部西伯利亚古板块以南巨型的乌拉尔—蒙古古生代弧形造山区的一部分(南部),东临滨太平洋中新生代大陆边缘活动区。

古生代是其强烈活动时期,最终于晚二叠世末期碰撞造山,完成古亚洲洋的构造演化。

喜马拉雅东构造结及周边岩石圈变形特征∗常利军王椿镛丁志峰(中国地震局地球物理研究所,北京 100081)喜马拉雅造山带是印度板块与欧亚板块相碰撞的结果,由于陆-陆碰撞导致的喜马拉雅崛起过程已为许多学者所关注。

喜马拉雅东构造结位于喜马拉雅造山带东侧,处于印度板块、缅甸板块和青藏块体的陆-陆碰撞的核心部位,是青藏高原东南缘地形变化最剧烈、构造最复杂的地区,这里曾经在1950年发生察隅M S8.6级大地震,是开展地球动力学研究的天然实验室。

本文利用128个地震台站分析的横波分裂结果表征的地幔变形场与~3000个GPS和断裂第四纪滑动速率数据得到的地表变形场数据联合分析了东构造岩石圈变形特征。

横波分裂的快波方向与地幔橄榄岩有限应变引起的晶格优势取向(LPO)密切相关。

快波方向趋向平行橄榄岩晶格的a轴。

实验室研究显示,在缺少部分熔融或富含水的情况下,对于A-型的LPO,在简单剪切变形中,橄榄岩的a轴平行于有限应变的最大剪切方向;在纯剪切变形中,A-型橄榄岩的a轴平行于有限应变的拉张方向。

由于简单剪切下,地表瞬时最大剪切方向与有限应变最大剪切方向平行;纯剪切下,地表瞬时最大剪切方向与有限应变最大伸展平行,与有限应变对应的快波方向将平行于地表应变瞬时最大剪切(伸展)方向。

因此,在获得地表瞬时连续应变率场的情况下,可以在每个观测点计算最大剪切(伸展)方向,然后与观测的快波方向作比较。

根据岩石圈变形模式方法,利用地表连续变形场预测了每个观测点分别称为左旋简单剪切、右旋简单剪切和纯剪切的φssl,φssr和φps。

并引入去除外部刚体旋转分量的运动学涡度W k*来确定每个测点的岩石圈变形类型。

图1(略)显示了预测的快波方向φc和测量的快波方向φ之间的比较。

东构造结内部测量的快波方向基本为NE-SW方向,其周边的快波方向围绕东构造结呈现出顺时针旋转的趋势。

比较预测的快波方向φc和测量的快波方向φ(图略),在30°N以北的高原内部,φ可以被φc=φssl 成功地预测;在26°N和28°N之间的大部分测点,φ可以被φc=φssr 成功地预测;在28°N和30°N之间的区域,表现出复杂的变形特征,大部分测点表现为纯剪切变形,部分测点表现为左旋简单剪切变形和右旋简单剪切变形,其中在94°E和96°E之间的南迦巴瓦地区,φ不能被φc=φps 或φc=φssl 成功地预测,它们之间的平均角度差为60.8°。

新疆大地构造单元划分及其地质特征二○○五年三月新疆大地构造基本特征一、大地构造单元划分原则自板块构造假说问世以来,经历了40年的不断修正与发展,已成为更加科学完善的构造理论。

但对大陆造山带进行板块构造的划分,绝非简单的大洋板块模式能解决,究其原因与陆内壳幔再活动,迭加改造出来构造新格局有关。

对大陆造山带进行板块构造单元划分,到目前尚无公认的划分准则和述语称谓。

本人以板块构造理论为指导,按大多数学者所遵循的原则,以能充分反映新疆各构造单元的环境和构造属性为准,对新疆大地构造进行了板块构造单元划分。

我们认为,地质构造单元是岩石圈板块长期演化的结果,不同构造单元在地壳演化的长河中,在物质组成、构造环境、壳幔结构,乃至古地磁、生物区系上,均有着明显的差异,而且构造级别越大,差异就愈大。

本文拟定的板块构造单元划分标准和各级构造单元名词述语如下:Ⅰ级构造单元—板块由陆块和陆缘活动带组成,它与相邻板块有大洋盆地相隔,洋盆消失和两个板块碰合后,形成一条规模巨大的板块缝合带。

可根据古地磁、古生物区系、古地理环境和地壳演化的明显差异等进行划分。

Ⅱ级构造单元—陆块、陆缘活动带、微型板块在一个统一的板块内,按其活动性,可分出相对稳定的陆块(陆壳)、陆缘活动带(过渡壳及洋壳残片),以及由板块边缘裂离出来的古老块体在其后发展中自成体系的微型板块。

Ⅲ级构造单元—地块、地体、陆缘盆地、沟弧带、岛弧带、弧合盆地、裂谷带、裂陷槽、上叠盆地。

根据沉积建造、岩浆活动、岩化特征、变质作用、构造特征等综合因素判别来进行划分。

Ⅳ级构造单元—海沟、弧前盆地、岛弧、弧间盆地、陆棚、陆坡、隆起、拗陷等等。

需要指出的是:1、限于比例尺大小,本文只划分到Ⅲ级构造单元;2、因新疆板块活动以显生宙最剧,故本构造单元划分,以古生代尤以晚古生代,即华力西运动时期为主;3、鉴于现今大陆上洋壳岩石组合多以残片出现,并贴于岛弧边缘或洋、陆壳混杂,故命名为“沟弧带”;4、对陆缘碎屑岩建造为主的大陆边缘,在汇聚阶段出现大规模重熔型花岗岩类而少见火山岩者,命名为“深成岩浆弧”。

1总复习概念1、石香肠构造boudinage原先存在的比围岩强硬的岩层在垂直层理的挤压作用下被分割成一系列彼此平行的拉长体亦称香肠布丁构造。

布丁的延长方向平行于B轴方向将之划归b线理。

2、窗棂构造mullions由强硬岩层组成的形似一排棂柱的半圆柱状大型线理构造。

棂柱体的边界可以是层理面或原先存在的面也可以是新生面如节理、劈理等。

窗棂延长方向代表了应变椭球体的丫轴属b线理3、褶劈理crenulation cleavage发育于有先存面理的岩石中。

先存面理被褶皱成微型褶皱对称或不对称。

它由褶皱的平行翼或平行于褶皱翼发育的微断层所确定。

发育于各种变质程度的含层状硅酸盐的岩石中。

4、伸展褶劈理ecc为韧性剪切带中的近平行的间隔性剪切条带以小角度切割糜棱面理常呈单组有时成共轭组出现。

5、A线理Alineation 即拉伸面理拉长方向平行于应变椭球体的长轴a方向。

常见有拉伸矿物及矿物集合体对称压力影柔性层中拉伸的刚性体如拉伸黄铁矿、圆形化石拉伸砾石及鲕粒。

6 S-C-C面理S-C-C' fabrics韧性剪切带内经常发育两种面理平行于剪切带内应变椭球面的呈形展布的剪切带内面理平行于剪切带边界的间隔排列的糜棱岩面理C。

糜棱岩面理实质是小型强剪切应变带常由微细颗粒或云母等矿物组成。

面理和面理的锐夹角指示对侧的剪切方向7、A型褶皱A-fold又称a型褶皱是指褶皱轴枢纽与拉伸线理a线理方向大致平行的褶皱一般发育在剪切带的强烈剪切部位。

8、鞘褶皱sheath fold 最早是Carreras等1977年提出的是特殊的A褶皱因形似刀鞘而得名是韧性剪切带的标志性构造之一其规模一般几米到几百米有的可达数公里。

大多呈扁圆状、舌状或圆筒状多数为不对称褶皱沿剪切方向拉的很长。

9、眼球构造augen structure 混合岩化过程中外来物质沿着片状、片麻状岩石注入时形成眼球状或透镜状的团块断续分布常有定向排列眼球多为碱性长石组成大小不一有时晶形较好呈卵形长方形有时眼球为长英质的长石石英集合体所组成当此眼球含量增多时可成串珠状断续连接并逐步过渡为条带状构造。