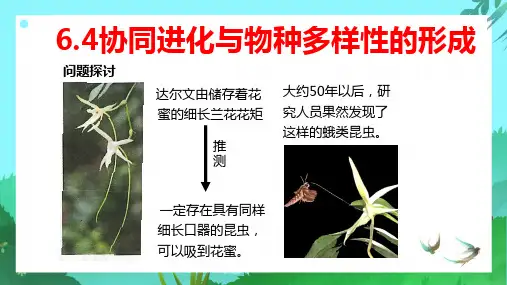

人教版 高中生物必修2 新教材 第6章 本章知识网络

- 格式:pptx

- 大小:875.42 KB

- 文档页数:3

高中生物必修第二册知识点归纳1. 植物的特征和分类1.1 植物的特征植物是指能够进行光合作用,以光能为能源,将无机物转化为有机物的一类生物。

植物的主要特征包括: - 具有细胞壁和液泡的细胞结构 - 能够进行光合作用 - 具有根、茎、叶等器官 - 繁殖方式多样,包括有性和无性繁殖1.2 植物的分类根据植物的特征和形态特点,植物可以分为苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物四个门类。

•苔藓植物:具有结构简单的茎和叶,无根系,生活在湿润环境中,具有很强的吸水能力。

典型代表为苔藓和角苔。

•蕨类植物:具有分枝的地下茎和大型叶子,根系发达。

典型代表为蕨类植物和当归。

•裸子植物:具有木质茎和根系,茎上有鳞片状的叶子。

典型代表为松树和银杏。

•被子植物:具有细胞壁和液泡的细胞结构,茎、叶和根发达。

典型代表为花草植物和果树。

2. 植物的营养和繁殖2.1 植物的营养方式植物主要通过光合作用获取能量和合成有机物质。

光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气的化学过程。

此外,植物还通过根系吸收土壤中的水分和矿物质养分。

2.2 植物的繁殖方式植物的繁殖方式包括有性繁殖和无性繁殖。

- 有性繁殖:通过花粉与雌蕊接触、授粉和受精,形成种子,再通过风、水、动物等方式传播,进行新植物的繁殖。

- 无性繁殖:通过植物的根、茎或叶进行分离、分枝、块茎等方式进行繁殖,生成与原植物相同的新个体。

3. 生物多样性的保护和利用3.1 生物多样性的重要性生物多样性是指地球上不同生物种类的丰富程度。

保护和利用生物多样性对于维护生态平衡和人类的可持续发展至关重要。

3.2 生物多样性的保护和利用方法为了保护和利用生物多样性,可以采取以下方法: - 设立自然保护区和野生动植物保护区,保护濒危物种的栖息地。

- 限制非法狩猎和捕捞行为,避免过度捕捞或滥猎导致物种灭绝。

- 推行可持续发展的农业和渔业,减少对生物多样性的影响。

- 加强生态教育和宣传,提高公众对于生物多样性保护的意识和重视程度。

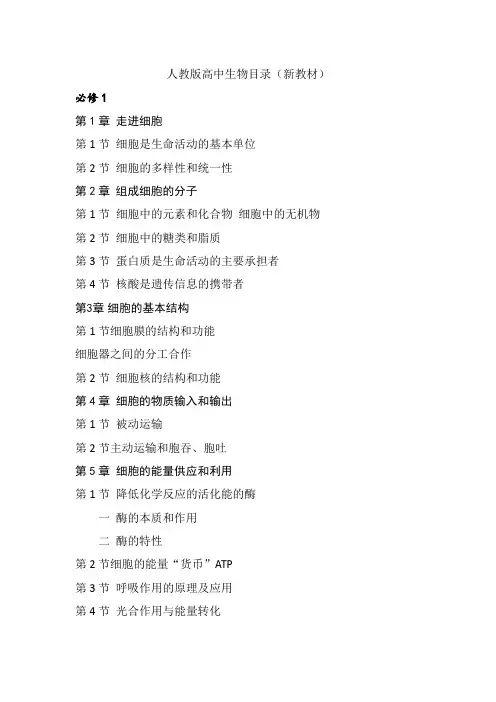

人教版高中生物目录(新教材)必修1第1章走进细胞第1节细胞是生命活动的基本单位第2节细胞的多样性和统一性第2章组成细胞的分子第1节细胞中的元素和化合物细胞中的无机物第2节细胞中的糖类和脂质第3节蛋白质是生命活动的主要承担者第4节核酸是遗传信息的携带者第3章细胞的基本结构第1节细胞膜的结构和功能细胞器之间的分工合作第2节细胞核的结构和功能第4章细胞的物质输入和输出第1节被动运输第2节主动运输和胞吞、胞吐第5章细胞的能量供应和利用第1节降低化学反应的活化能的酶一酶的本质和作用二酶的特性第2节细胞的能量“货币”ATP第3节呼吸作用的原理及应用第4节光合作用与能量转化一捕获光的色素和结构二光合作用的能量转化第6章细胞的生命历程第1节细胞的增殖第2节细胞的分化第3节细胞的衰老和死亡必修2第1章遗传因子的发现第1节孟德尔的豌豆杂交实验(一)第2节孟德尔的豌豆杂交实验(二)第2章基因和染色体的关系第1节减数分裂和受精作用一减数分裂二受精作用第2节基因在染色体上第3节伴性遗传第3章基因的本质第1节基因是主要的遗传物质第2节DNA的结构第3节DNA的复制第4节基因是具有遗传效应的DNA片段第4章基因的表达第1节基因引导蛋白质的合成第2节基因表达与性状的关系第5章基因突变及其他变异第1节基因突变和基因重组第2节染色体变异第3节人类遗传病第6章生物的进化第1节生物具有共同祖先的证据第2节自然选择和适应的形成第3节种族基因组成的变化和物种的形成一种族基因组成的变化二自然环境在物种形成中的作用第4节协同进化和生物多样性的形成选修1第1章人体的内环境和稳态第1节细胞生活的环境第2节内环境的稳态第2章神经调节第1节神经调节的基本结构第2节神经调节的基本方法第3节神经冲动的产生和传导第4节神经系统的分级调节第5节人脑的高级功能第3章体液调节第1节激素和内分泌系统第2节激素调节的过程第3节体液调节与神经调节的关系第4章免疫调节第1节免疫系统的组成和功能第2节特异性免疫第3节免疫失调第4节免疫学的应用第5章植物生命活动的调节第1节植物生长素第2节其他植物激素第3节植物生长调节剂的应用第4节环境因素参与植物的生命活动调节选修2第1章种群及其动态第1节种群的数量特征第2节种群数量的变化第3节影响种群数量变化的因素第2章群落及其演替第1节群落的结构第2节群落的主要类型第3节群落的演替第3章生态系统及其稳定性第1节生态系统的结构第2节生态系统的能量流动第3节生态系统的物质循环第4节生态系统的信息传递第5节生态系统的稳定性第4章人与环境第1节人类活动对生态环境的影响第2节生物多样性及其保护第3节生态工程一生态工程的原理二生态工程的实例和发展前景选修3第1章发酵工程第1节传统发酵技术的应用第2节微生物的培养技术及应用一微生物的培养技术二微生物的选择培养和计数第3节发酵工程及其应用第2章细胞工程第1节植物细胞工程一植物细胞工程的基本技术二植物细胞工程的应用第2节动物细胞工程一动物细胞培养二动物细胞融合和单克隆抗体第3节胚胎工程一胚胎工程的理论基础二胚胎工程技术及其应用第3章基因工程第1节重组DNA技术的基本工具第2节基因工程的基本操作程序第3节基因工程的应用第四节蛋白质工程的原理及应用第4章生物技术的安全性与伦理问题第1节转基因食物的安全性第2节关注生殖性克隆人第3节禁止生物武器。

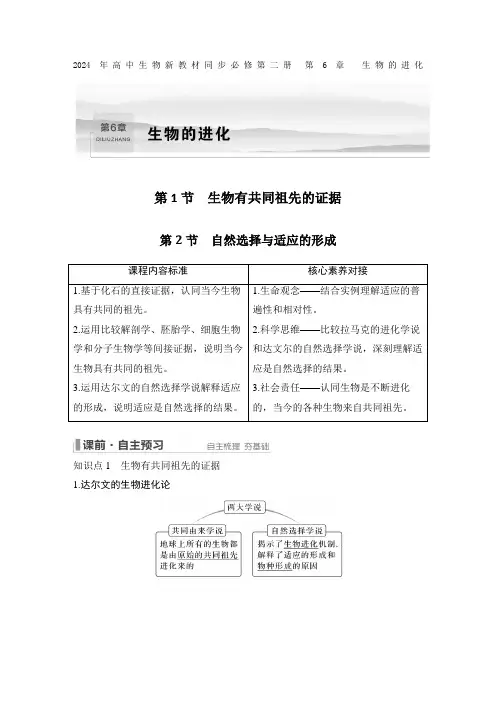

2024年高中生物新教材同步必修第二册第6章生物的进化第1节生物有共同祖先的证据第2节自然选择与适应的形成课程内容标准核心素养对接1.基于化石的直接证据,认同当今生物具有共同的祖先。

2.运用比较解剖学、胚胎学、细胞生物学和分子生物学等间接证据,说明当今生物具有共同的祖先。

3.运用达尔文的自然选择学说解释适应的形成,说明适应是自然选择的结果。

1.生命观念——结合实例理解适应的普遍性和相对性。

2.科学思维——比较拉马克的进化学说和达文尔的自然选择学说,深刻理解适应是自然选择的结果。

3.社会责任——认同生物是不断进化的,当今的各种生物来自共同祖先。

知识点1生物有共同祖先的证据1.达尔文的生物进化论2.地层中陈列的证据——化石3.当今生物体上进化的印迹——其他方面的证据知识点2自然选择与适应的形成1.适应的普遍性和相对性2.适应是自然选择的结果(1)拉马克的进化学说否定了神创论和物种不变论(2)达尔文的自然选择学说(1)生物的遗体、遗物或生活痕迹就叫作化石。

(×)(2)化石是研究生物进化的重要证据。

(√)(3)不同种真核生物细胞色素c的氨基酸组成有差异,属于分子水平的证据。

(√)(4)同源器官和痕迹器官属于比较解剖学的证据。

(√)(5)达尔文完全否定了拉马克的进化学说,强调了自然选择的作用。

(×)(6)自然选择学说阐明了基因突变在细菌抗药性产生中的作用。

(×)教材P102“图6-3”拓展1.回答下列有关问题:(1)蝙蝠的翼、鲸的鳍、猫的前肢与人的上肢骨骼相比,在结构上有相似之处,而且排列顺序也基本一致,这说明了生物之间存在一定的亲缘关系,它们可能都是由共同的原始祖先进化而来的。

(2)这四种前(上)肢内部结构模式非常一致,但功能迥异,在形态上差别也很大,这说明结构与功能相适应。

教材P106“思考·讨论”拓展2.为什么极地狐狸的耳朵短而圆,非洲沙狐的耳朵长而大?提示极地狐狸耳朵短而圆,有利于减少散热,非洲沙狐耳朵长而大,有利于增加散热。

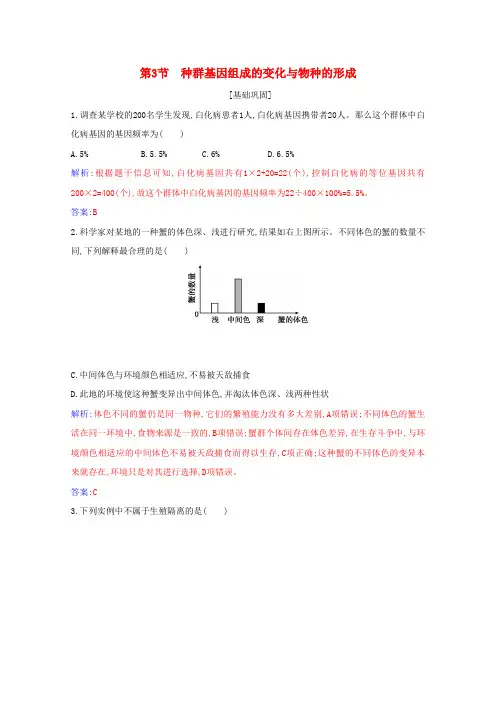

第3节种群基因组成的变化与物种的形成[基础巩固]1.调查某学校的200名学生发现,白化病患者1人,白化病基因携带者20人。

那么这个群体中白化病基因的基因频率为( )A.5%B.5.5%C.6%D.6.5%解析:根据题干信息可知,白化病基因共有1×2+20=22(个),控制白化病的等位基因共有200×2=400(个),故这个群体中白化病基因的基因频率为22÷400×100%=5.5%。

答案:B2.科学家对某地的一种蟹的体色深、浅进行研究,结果如右上图所示。

不同体色的蟹的数量不同,下列解释最合理的是( )C.中间体色与环境颜色相适应,不易被天敌捕食D.此地的环境使这种蟹变异出中间体色,并淘汰体色深、浅两种性状解析:体色不同的蟹仍是同一物种,它们的繁殖能力没有多大差别,A项错误;不同体色的蟹生活在同一环境中,食物来源是一致的,B项错误;蟹群个体间存在体色差异,在生存斗争中,与环境颜色相适应的中间体色不易被天敌捕食而得以生存,C项正确;这种蟹的不同体色的变异本来就存在,环境只是对其进行选择,D项错误。

答案:C3.下列实例中不属于生殖隔离的是( )解析:玉米的花粉落在大豆柱头上不能萌发、不同种类的昆虫雌雄个体之间通常不能交配,说明两种生物不能杂交,属于生殖隔离;同种动物因生活的地区不同而不能进行基因交流是地理隔离;山羊和绵羊的杂交后代不活,属于生殖隔离。

答案:B4.下列有关生物新物种形成的基本环节的分析,正确的是( )解析:基因突变、染色体变异和基因重组为进化提供原材料,A项错误;种群基因频率的定向改变一定会导致生物的进化,但不一定有新物种的形成,B项错误;隔离是新物种形成的必要条件,但新物种的形成不一定是通过地理隔离实现的,C项错误;不同物种之间产生生殖隔离的根本原因是种群基因库的差异导致种群之间不能进行基因交流,D项正确。

答案:D5.一般来说,干旱条件下培育成的作物适于在干旱地区种植;袁隆平团队培育成的海水稻适于在沿海滩涂种植。

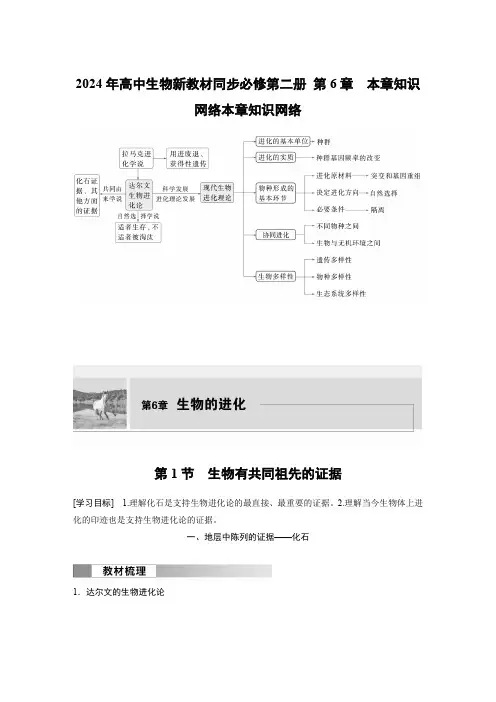

2024年高中生物新教材同步必修第二册第6章本章知识网络本章知识网络第1节生物有共同祖先的证据[学习目标] 1.理解化石是支持生物进化论的最直接、最重要的证据。

2.理解当今生物体上进化的印迹也是支持生物进化论的证据。

一、地层中陈列的证据——化石1.达尔文的生物进化论2.化石(1)概念:化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

(2)作用:利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。

因此,化石是研究生物进化最直接、最重要的证据。

(3)分布:大部分化石发现于沉积岩的地层中。

(4)结论:大量化石证据证实了生物是由原始的共同祖先经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,而且还揭示出生物由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生的进化顺序。

判断正误(1)生物的遗物或生活痕迹也可能形成化石()(2)通过化石可以了解已经绝灭的生物的形态结构特点,推测其行为特点()(3)较晚形成的地层中,没有较简单、较低等的生物化石()(4)我国发现的大量的恐龙蛋化石是遗迹化石()答案(1)√(2)√(3)×(4)×解析(3)较晚形成的地层中,出现的生物化石较复杂、较高等,但也有较简单、较低等的生物化石。

(4)恐龙蛋化石是遗物化石。

任务一:化石证据对共同由来学说的支持根据教材“地层中有大量化石的示意图”及“思考·讨论”中的资料,回答下列问题:(1)为什么说化石是研究生物进化的最直接证据?提示利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征,它记录着地球和生物进化的历史。

(2)化石在地层中的分布有何规律?支持达尔文的共同由来学说吗?提示在越早形成的地层里,成为化石的生物越简单、越低等;在越晚形成的地层里,成为化石的生物越复杂、越高等。

支持共同由来学说。

(3)科学家认为赫氏近鸟龙化石为鸟类起源于恐龙的假说提供了有力的证据,这是为什么?提示基于化石证据可判断赫氏近鸟龙既具有恐龙的特征,也具有鸟类的特征,属于恐龙和鸟类的过渡类型,这说明鸟类很可能是由恐龙进化来的。

人教A版必修二生物笔记(全册)第一章生命的起源

1.1 生物的特征与分类

- 生物的共同特征:由细胞组成、具有遗传物质、能够自我复制和适应环境。

- 生物的分类:根据生物的形态特征、生物的进化关系和生物的系统发育等方面进行分类。

1.2 原始生命的形成

- 原始大气和海洋的特点:缺少氧气、富含氨气、甲烷等有机物。

- 地球第一条生命链的形成:在原始大气和海洋条件下,通过化学反应形成了氨基酸等有机物,进而形成了地球第一条生命链。

1.3 生物的进化

- 进化的基本概念:进化是指生物种类在长时间的演化过程中发生的逐渐变化。

- 进化的证据:化石记录、生物地理学、生态学、胚胎学等方面提供了进化的证据。

第二章生命活动的基础

2.1 生命活动中的碳水化合物

- 碳水化合物的结构和功能:由碳、氢、氧三种元素组成,主要作为能量的来源和结构材料。

- 糖类的分类:单糖、双糖、多糖。

2.2 生命活动中的脂质

- 脂质的结构和功能:由碳、氢、氧三种元素组成,主要作为能量储存和结构材料。

- 脂质的分类:甘油三酯、磷脂、固醇等。

2.3 生命活动中的蛋白质

- 蛋白质的结构和功能:由氨基酸组成,参与合成、修复和调节生物体的结构和功能。

- 蛋白质的分类:结构蛋白质、酶、激素等。

2.4 生命活动中的核酸

- 核酸的结构和功能:由核苷酸组成,负责储存遗传信息和参与蛋白质合成。

- 核酸的分类:DNA、RNA。

以上是《人教A版必修二生物》的笔记概要,详细内容请参考教材。

第6章第3节第2课时A组基础题组一、单选题1.下列有关现代生物进化理论的叙述正确的是(D)A.隔离的实质是阻断种群间的基因交流,种群间不能进行基因交流意味着新物种形成B.基因型为Dd的高茎豌豆逐代自交的过程中,纯种高茎的基因型频率在增加,表明豌豆正在进化C.人为因素和物种入侵都不改变生物进化的速度和方向D.长期地理隔离可能造成不同种群基因库组成上发生显著差异[解析]隔离的实质是阻断种群间的基因交流,种群间不能进行基因交流并不意味着新物种形成,只有形成生殖隔离才意味着新物种的形成,A错误;生物进化的实质是种群基因频率的改变,而不是基因型频率的改变,B错误;人为因素和物种入侵都能改变生物进化的速度和方向,C错误;长期地理隔离可能造成不同种群基因库组成上发生显著差异,D正确。

故选D。

2.下列关于基因频率、基因型频率与生物进化的叙述,正确的是(D)A.—个种群中,控制一对相对性状的各种基因型频率的改变说明物种在不断进化B.色盲患者中男性数量大于女性,说明男性群体中色盲基因的频率大于女性群体C.基因型为Aa的个体自交后代所形成的群体中,A基因的频率大于a基因的频率D.—个种群中,控制相对性状的等位基因的频率之和、基因型频率之和都为1[解析]生物进化的实质是种群基因频率的改变,而不是基因型频率的改变,A错误;色盲患者中男性数量大于女性,是因为男性X染色体上只要携带色盲基因就会患色盲,并不能说明男性群体中色盲基因的频率大于女性群体,B错误;基因型为Aa的个体自交后代所形成的群体中,A基因的频率等于a基因的频率,C错误;一个种群中,控制相对性状的等位基因的频率之和、基因型频率之和都为1,D正确。

3.(2020·海南省文昌中学高一期末)为了防止滥用抗生素,上海等地区规定普通感冒不准使用抗生素。

滥用抗生素会对人体细菌造成耐药性,如果被细菌感染,则往往由于体内细菌能够抵抗各种抗生素而无药可救。

下列有关说法错误的是(B)A.抗生素的滥用导致“耐药性”细菌优选出来B.细菌中本来就存在耐药性个体,长期使用抗生素会导致“耐药性”基因频率下降C.“耐药性”基因频率的改变引起细菌发生了进化D.基因频率虽然改变了,但是新的细菌(物种)不一定产生[解析]细菌中本来就存在耐药性个体,长期使用抗生素,对细菌起到一种选择作用,不耐药个体被淘汰,耐药个体保存下来,长期将会导致“耐药性”基因频率上升。

高中必修二生物第6章教案一、教学目标:1. 理解细胞的能量来源及转化过程。

2. 掌握细胞内能量的转化途径,包括光合作用和呼吸作用。

3. 了解ATP在细胞内的重要作用。

4. 培养学生探究、实验和解决问题的能力。

二、教学内容:1. 细胞内的能量转化过程2. 光合作用和呼吸作用3. ATP的合成及功能三、教学重点与难点:1. 光合作用和呼吸作用的过程及途径2. ATP的合成及在细胞内的重要作用四、教学方法:1. 讲授结合实验演示,生动形象地呈现细胞的能量转化过程。

2. 启发式教学,引导学生主动探究问题。

3. 课堂讨论,促进思维碰撞和知识交流。

五、教学过程:1. 导入:通过展示细胞内的能量转化图,引发学生思考,并提出问题,如细胞的能量来源是什么?细胞内的能量转化是如何进行的?2. 学习内容讲解:依次介绍细胞内的能量转化过程,包括光合作用和呼吸作用,讲解ATP 的合成及功能。

3. 实验演示:进行相关实验演示,生动形象地展示光合作用和呼吸作用的过程,让学生亲自参与并观察。

4. 讨论与分析:组织学生进行小组讨论,分析实验数据,思考实验现象背后的原理,促进思维碰撞和知识交流。

5. 拓展与应用:布置相关拓展作业,要求学生运用所学知识分析实际问题,提高解决问题的能力。

六、课堂作业:1. 阅读课外材料,了解更多关于细胞能量转化的内容。

2. 完成相关练习题,巩固所学知识。

3. 提出一个关于细胞能量转化的问题,并进行调查研究,写成小结报告。

七、教学反思:通过本节课的教学,学生能够系统地了解细胞内的能量转化过程,掌握光合作用和呼吸作用的原理及途径,理解ATP在细胞内的重要作用。

同时,通过实验演示和讨论,培养了学生动手实验和解决问题的能力,提高了他们的学习兴趣和积极性。

在以后的教学中,应进一步激发学生的思维,注重拓展和应用,促进学生的综合素质的提高。

高一必修二生物各章知识点生物是自然科学中的一门学科,研究生命的起源、发展、结构、功能及其在各个层次上的相互关系的科学。

生物学的发展与生命科学的交叉和融合有着密切的关系,它可以帮助我们更好地了解生命的奥秘和生态环境的变化。

高一必修二生物课程涵盖了多个章节,其中包括细胞的结构和功能、继承与变异、基因工程等一系列重要知识点。

下面将以这些知识点为线索,进行探讨和总结。

首先是细胞的结构和功能。

细胞是生命的基本单位,这一概念在生物学中占据着至关重要的位置。

细胞通过细胞膜与环境进行物质交换,内部则包含着许多复杂的细胞器,如细胞核、线粒体、内质网等。

这些细胞器各司其职,相互协作,完成细胞的各项功能。

例如,细胞核是细胞的控制中心,负责DNA的复制和转录,而线粒体则是细胞的能量工厂,参与细胞的呼吸过程。

其次是继承与变异。

生物界的多样性归根结底是由继承和变异机制所决定的。

基因是决定遗传特征的基本单位,它们以不同的方式组合并遗传给后代。

基因突变和基因重组是个体之间差异的主要原因。

突变是指基因发生变异,可能导致遗传信息的改变。

重组是指在基因组水平上的基因交换,使不同基因之间的组合发生变化,从而产生新的系谱。

继承与变异的理论为进化论的形成提供了基础,也是我们理解物种形成和多样性的重要依据。

最后是基因工程。

基因工程是通过人工手段改变生物体的遗传特征,以满足人类需求的一种技术手段。

它广泛应用于农业、医学、环境保护等领域。

例如,通过转基因技术可以使作物具有抗虫、抗病的能力,提高产量和质量;通过基因治疗可以治疗一些遗传性疾病;通过合成生物学可以设计新型菌种,用于环境修复等。

基因工程的出现极大地推动了生物学的发展,并带来了巨大的社会效益,但同时也带来了一系列的伦理和安全问题,需要我们慎重对待。

总结一下,高一必修二生物课程的各章节知识点涵盖了生物学的多个领域,从细胞结构和功能到继承与变异、再到基因工程,都为我们揭示了生命的奥秘和变化的规律。

第一章种群及其动态第1节种群的数量特征1.种群的概念:在一定的空间范围内,同种生物的所有个体所形成的集合。

例:大明湖里所有的鱼不是一个种群;大明湖里所有的鲤鱼是一个种群(填“是”或“不是”)。

2.种群数量特征包括:种群密度(最基本特征)、出生率、死亡率、迁入率、迁出率、年龄组(包括增长型、稳定型、衰退型)、性别比例。

3.种群密度:指种群在单位面积或单位体积中的个体数。

①调查分布范围分布范围较小,个体较大的种群时可以采用逐个计数法。

②估算植物种群密度的方法样方法,取样方法有五点取样法、等距离取样法,对于狭长的峡谷、河流一般采用等距取样法,而一般比较方正的样地常选用五点取样法。

草本植物样方大小一般以1m2的正方形为宜。

测量方法:在被调查种群的分布范围内,随机选取若干样方,计算出所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度估计值。

每个样方的计数原则:记上不记下,记左不计右(即相邻两边及其夹角)③估算动物种群密度的方法标志重捕法,适用范围:对活动能力强、活动范围大的动物,测量方法:捕获一部分个体,做上标记后再放回原来的环境中,经过一段时间后进行重捕,根据重捕到的动物中标记个体数占总个体数的比例来估计种群密度。

计算公式:N=M×n/m。

(N代表个体总数,M代表初次捕获标记数,n代表再次捕获个体数,m重捕获的标志个体数)。

③调查某种昆虫卵的密度、作物植株上的蚜虫的密度、跳蝻的密度,也可以采用样方法。

④对于有趋光性的昆虫还可以采用黑光灯进行灯光诱捕法调查种群密度。

⑤微生物种群密度的调查:抽样检测法4.与种群数量有关的其他因素①出生率、死亡率:a.定义:单位时间内新产生或死亡个体数目占该种群个体总数的比率;b.意义:直接决定种群密度的大小。

②迁入率和迁出率:!1!2a.定义:单位时间内迁入和迁出的个体占该种群个体总数的比率;b.意义:针对一座城市人口的变化(种群密度)起直接决定作用。

③年龄组成;a.定义:指一个种群中各年龄期个体数目的比例;b.类型:增长型(A )、稳定型(B)、衰退型(C);c.意义:预测种群密度的大小,通过影响出生率和死亡率影响种群密度④性别比例:a.定义:指种群中雌雄个体数目的比例;b.意义:通过影响出生率影响种群密度。

《生物有共同祖先的证据》教学设计一、教学分析:1、教材分析:本节课内容是人教版高中生物教材必修2《遗传与进化》中第6章第一节《生物有共同祖先的证据》。

本节课是在化石、比较解剖学、胚胎学、分子生物学等水平阐述生物进化的依据,论证达尔文的“共同由来学说”,内容包括地层中陈列的证据——化石,当今生物体上进化的印记——其他方面的证据这两部分内容。

2、学情分析:高一学生之前就已学习过生物进化的相关内容,具有一定的知识基础。

且高一学生具备一定的逻辑思维能力和认知能力,但是归纳能力尚未成熟,本节课将通过引导探讨的方式,帮助学生归纳总结,深入学习生物进化的知识。

二、教学目标1、通过化石分析生物的进化,形成生物是不断进化而来的生物观念。

2、通过对化石、比较解剖学和胚胎学证据进行比较、分析、归纳、概括,说明当今生物有共同的祖先3、说明当今生物在新陈代谢、DNA结构与功能等方面具有许多共同特征,从细胞和分子水平佐证了当今生物具有共同的祖先。

4、基于对丰富多彩的生物具有共同祖先的认识,认同生物界的统一性,摒弃人类中心主义的观点。

三、教学重点和教学难点1、教学重点:基于证据和逻辑,认同生物是不断进化的,当今的各种生物来自共同祖先。

2、教学难点:从细胞和分子水平找寻当今具有共同特征和共同祖先的证据。

四、教法学法利用讲授法,通过言语直观向学生传授知识,学生可以在短时间内掌握知识,形成有逻辑的知识体系。

运用讨论学习法,引导学生合作探究学习,主动学习。

教学环节教师活动学生活动教学意图创设情境,导入新课【导入】大家先看一个小故事,这个是圣经中记载的上帝创世的故事,传说地球之前是一片黑暗,没有陆地,只有满满的海水。

上帝用前五天创造了山川河海、日月星辰、飞鸟走兽和黑夜白天,在第六天他创造了人类。

【提问】同学们觉得这个故事有可信度吗?【讲述】这个故事可能在现在我们看来是很荒谬,没有半点科学依据,但在当时人们却对“上帝创造了万物”这一观点深信不疑,直到1859年达尔文发表了《物种起源》,在这本书当中明确提出地球上的当今生物都是由共同祖先进化而来的,人和猿有共同的祖先,对当时占统治地位的神创论产生了巨大冲击。