项城袁氏(袁世凯家族)

- 格式:docx

- 大小:68.28 KB

- 文档页数:22

1984年腊月,袁世凯家族有一支后人回河南项城省亲前去袁氏陵园扫墓,现场出现了非常奇异的一幕。

在祭拜袁世凯的生父袁保中时,FX里缓缓爬出了一只金色的动物,头部像青蛙,身子像一条蛇。

奇怪的“青蛙蛇”停歇在草丛里,探头探脑一阵后,不慌不忙地爬走了。

袁家人屏声敛气,一动也不敢动,待到那奇怪的东西爬走后,才仓促掩埋了那个小洞口,生怕漏泄了什么。

这是2007年长春电视台奔赴项城袁阁村拍摄系列专题片《袁世凯家族》时,袁家后人告诉工作人员的的一件往事。

那一天,拍摄人员所看到袁氏陵园的景象,完全不是传说中的样子。

一堵白石灰粉刷的低矮土墙,据说那是袁氏宗族牌坊,牌坊后面,是一座座低矮的“小山包”,山包下面埋着袁世凯家族的先人。

陵园原先只是一片很普通的荒凉之地,乾隆年间,袁世凯的曾祖父袁耀东,是第一个悄然安置在这里的人,后来,陆续“住”进来郭太夫人、袁保龄、以及袁保中。

清代同治年间,袁甲三的儿子袁保恒开始进行修缮,在四周植满了柏树。

袁世凯发迹后,袁氏陵园进入鼎盛时期,四围建起一米多高的围墙,牧群占地约五百平方米。

又种上了桃树、柳树、榆树、枣树、梅花、栀子花等……每年清明,前来扫墓的袁氏族人络绎不绝,每到这个时候,园里就异常热闹。

没过多久,袁世凯倒台了,陵园跟着迅速冷清下来。

后来,作为一代“窃国大盗”,袁世凯家族的一切都成为被质疑的对象。

围墙在一夜之间被拆除,“小山包”们虽然没被损毁,但再也没人去管理,多年之后的2007年,长春电视台拍摄人员所见到的,只剩一片荒芜破败的景象。

尽管如此,几十年来,袁氏后人从来没有间断过祭祀,白天不能来,晚上也会偷偷来。

无论先人是好人还是坏人,毕竟身体里流淌着祖宗的血液,那是无法更改的。

据袁氏家族族谱记载,袁世凯家族迁到项城的第一个祖先叫袁持衡,持衡是个读书人,生有两个儿子,袁抱月和袁步月。

两兄弟长大成人后,遭遇了一场百年不遇的洪水,抱月逃难去了南方,从此杳无音讯,步月则带着两个儿子学诗学礼迁移到秦波村。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢袁世凯家族的死亡之谶家族的人都活不过60岁导语:袁世凯家族的“死亡之谶” (一) 袁世凯亦可谓是治世之能臣,乱世之奸雄。

传说袁氏“相貌堂堂,有帝王之仪,不怒而威”。

据山西“土皇帝”阎袁世凯家族的“死亡之谶”(一)袁世凯亦可谓是治世之能臣,乱世之奸雄。

传说袁氏“相貌堂堂,有帝王之仪,不怒而威”。

据山西“土皇帝”阎锡山晚年回忆道:我一生见过了多少位咱国家的元首,如孙中山、黎元洪、徐世昌、冯同璋、曹锟,甚至张勋、段祺瑞至蒋介石等,没有一个像袁世凯的两道目光那样虎视眈眈的逼人,使人不敢仰视。

他被袁世凯召见3次,其中第一次召见给他留下了终生难忘的印象,并为此谈袁色变,心有余悸。

袁世凯在篡夺了中华民国正式大总统之位后仍然不知足,还想当皇帝。

总统虽大,但处处受人掣肘,国会的、内阁的……皇帝就不一样了,一言九鼎,权力最大,无上尊荣。

但是袁世凯又不敢做得太露骨,故作谦虚地说:“如果全国老百姓定要我做皇帝,我就做。

”1915年12月12日,袁世凯接受了所谓的民众“劝进书”,定1916年为“洪宪元年”,宣布登基,在位83天,史称“洪宪皇帝”。

1916年3月22日,在全国人民的唾骂声中,众叛亲离的袁世凯被迫取消帝制。

那还是在3天前的3月19日晚上,袁世凯步履蹒跚地进了五姨太的房间。

一进房就说:“完了,完了,龙、虎、狗都反了。

昨天晚上,我在南海玉栏亭上观天,看见有一颗巨星从天上掉下来,这是我生平所见的第二次。

第一次文忠公(指李鸿章)死了,那颗星比这个小,这个大概轮到我了!”(龙、虎、狗是指“北洋三杰”王士珍、冯国璋、段祺瑞,袁世凯称帝后,王、冯、段3人联合5省督军通电全国要求生活常识分享。

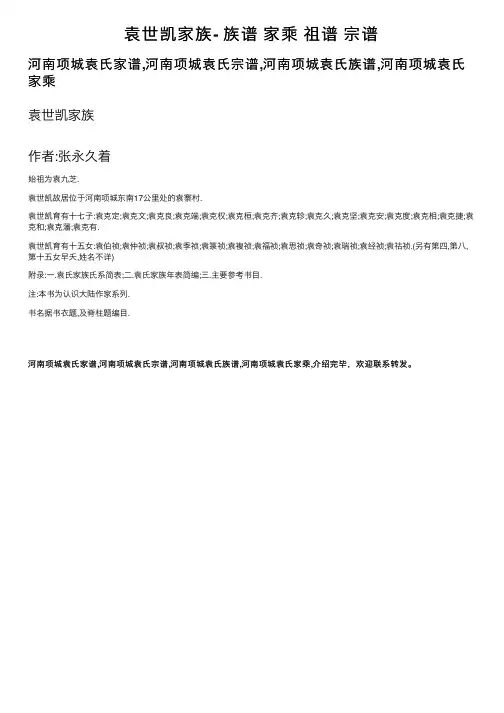

袁世凯家族- 族谱家乘祖谱宗谱

河南项城袁⽒家谱,河南项城袁⽒宗谱,河南项城袁⽒族谱,河南项城袁⽒家乘

袁世凯家族

作者:张永久着

始祖为袁九芝.

袁世凯故居位于河南项城东南17公⾥处的袁寨村.

袁世凯育有⼗七⼦:袁克定;袁克⽂;袁克良;袁克端;袁克权;袁克桓;袁克齐;袁克轸;袁克久;袁克坚;袁克安;袁克度;袁克相;袁克捷;袁克和;袁克藩;袁克有.

袁世凯育有⼗五⼥:袁伯祯;袁仲祯;袁叔祯;袁季祯;袁箓祯;袁複祯;袁福祯;袁思祯;袁奇祯;袁瑞祯;袁经祯;袁祜祯.(另有第四,第⼋,第⼗五⼥早夭,姓名不详)

附录:⼀.袁⽒家族⽒系简表;⼆.袁⽒家族年表简编;三.主要参考书⽬.

注:本书为认识⼤陆作家系列.

书名据书⾐题,及脊柱题编⽬.

河南项城袁⽒家谱,河南项城袁⽒宗谱,河南项城袁⽒族谱,河南项城袁⽒家乘,介绍完毕,欢迎联系转发。

三一文库()〔袁世凯简介〕袁世凯,是近代中国历史上一个极其重要的代表人物,一个伪装维新的封建专制主义者。

以下是小编给大家整理的袁世凯简介的内容,欢迎大家查看。

袁世凯 - 简介袁世凯(1859年9月16日-1916年6月6日),字慰亭,号容庵,河南项城人,故又称袁项城,清末民初的军事和政治人物。

袁家在清道光年间开始兴盛,袁世凯的从叔祖父袁甲三曾署理漕运总督,并参与平定太平天国运动和捻军,为淮军重要将领,为其家族成员如袁世凯等人将来进入仕途打下良好的人脉基础。

袁世凯于清季投身行伍,襄赞洋务运动及新政,自道员、督抚累升,至入值军机,甚至内阁总理大臣,成为清末头号权臣。

民国成立,袁氏当选首任大总统,甚至於1916年称帝,但终归失败。

1916年6月6日死于北京,时年57岁。

同年8月24日正式归葬于河南安阳市。

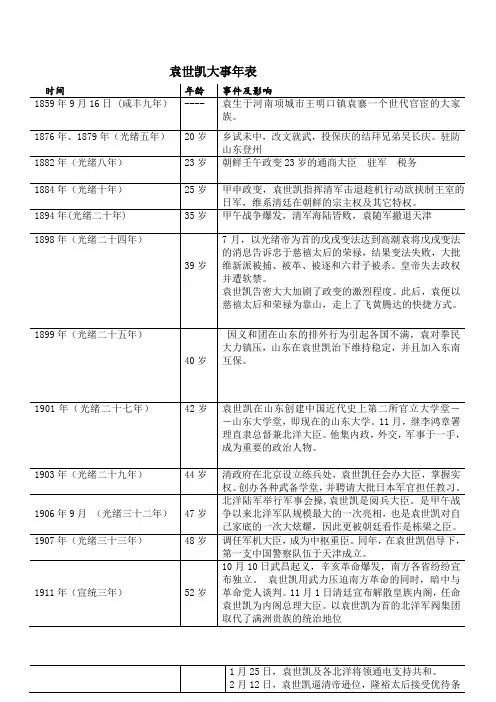

袁世凯 - 从政生涯民国之前1859年9月16日 (咸丰九年) 袁世凯生于河南省项城市王明口镇袁寨一个世代官宦的大家族。

父祖多为清朝显贵,权重一方1876年(光绪二年)1879年(光绪五年) 袁世凯两次乡试都未考中,遂决计弃文就武人物肖像(20张)1881年(光绪七年) 袁世凯至山东登州,投靠保庆的结拜兄弟吴长庆,任“庆军”营务处会办。

吴长庆为淮军统领,统率庆军六营驻防登州,督办山东防务。

1882年(光绪八年) 朝鲜发生壬午军乱,当年23岁的袁世凯跟随吴长庆的部队东渡朝鲜,以“通商大臣暨朝鲜总督”身份驻藩属国朝鲜,协助朝鲜训练新军并控制税务。

以整顿军纪和镇压兵变有功,为朝鲜国王所看重,并得清政府奖叙五品同知衔。

1884年(光绪十年) 金玉均等“开化党”人士发动甲申政变,驻朝日军亦趁机行动欲挟制王室;国王李熙奔赴清营求助,袁世凯指挥清军击退日军,维系清廷在朝鲜的宗主权及其他特权。

由直隶总督兼北洋大臣李鸿章奏举,袁世凯任驻汉城清军“总理营务处,会办朝鲜防务”。

1894年(光绪二十年) 甲午战争爆发,清军海陆皆败,袁世凯随军撤退天津1895年(光绪二十一年) 袁世凯由军务处大臣荣禄、李鸿藻等奏派扩练驻天津小站的定武军,更名为“新建陆军”。

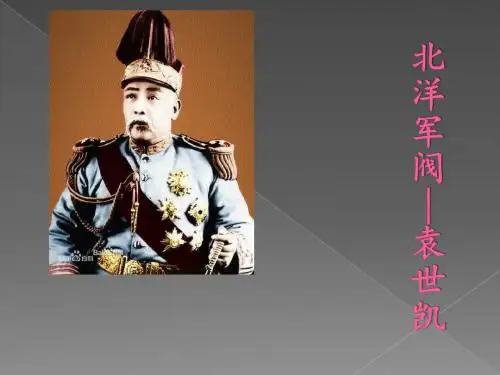

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢揭秘袁世凯之孙袁家诚出身曾写“北洋军阀”

导语:在袁世凯之孙袁家诚的家里,有一张留存约一个世纪的袁世凯的照片,这张照片是袁世凯就职中华民国大总统时的留影。

袁家诚说,曾经,袁家每一

在袁世凯之孙袁家诚的家里,有一张留存约一个世纪的袁世凯的照片,这张照片是袁世凯就职中华民国大总统时的留影。

袁家诚说,曾经,袁家每一房后人家中都有这张照片,从他记事起照片就挂在家中的墙上。

“文革”时,居住在天津的其他袁氏后人都将这张照片毁掉了,但袁家诚没这么做,他说,正是因为对家族的感情,让他历经艰辛将这张照片保留了下来,而他自己的人生,也如这张照片一样,早年历经沉浮,如今归于平静。

1938年,袁家诚出生于天津法租界大营门项城袁寓,他回忆,“那是一座巨大的宅院,院子就有两个足球场那么大,一幢楼分成四个部分,我们每一家都能住十几间房子。

”

今年78岁的袁家诚精神矍铄、身体硬朗,享受着退休生活。

平日,他喜欢打球、游泳、唱京剧……在很多人眼里,他是一位和蔼的普通大爷。

他很少对外主动提及自己是袁世凯之孙的身份,“低调做人一辈子”——这是袁家诚对自己人生的总结。

1938年,袁家诚出生于天津法租界大营门项城袁寓,当时,这座深宅大院中居住着袁世凯与第二位夫人如夫人的四个儿子和他们的子女。

袁世凯总督朝鲜时,一度打败日军进攻,朝鲜国王很感谢他,朝鲜的宰相和他结为“金兰之交”。

当时,朝鲜许配给袁世凯三位朝鲜夫人,其中就包括这位宰相的女儿——被称为如夫人的吴氏,她正是袁家诚的祖母。

袁家诚从未见过自己的祖父母,只是听家人说,祖母性格温和厚道,生活常识分享。

袁世凯故居浮记周口人尤其是项城人提起袁世凯似乎有太多复杂的感情。

这里面原因很多,也许是缘于老乡关系,项城人对袁世凯显现出莫名的骄傲,这当然也是情理之中的事儿。

在外人面前项城人总显现出一种遗憾:要是袁世凯当了皇帝,我们家乡的名气早就在外了。

可惜袁世凯落了个窃国大盗的骂名,这曾经让项城老家人面对国人好长一段时期抬不起头来。

袁世凯,字慰庭,河南项城人,生于咸丰九年(1859),出身官宦世家,自从在天津小站训练新军后,声名大振,官运亨通,继李鸿章之后任直隶总督兼北洋大臣,辛亥革命后出任中华民国第一任大总统,是北洋军阀的领袖。

袁世凯的诞生地位于项城王明口乡袁寨。

据传,清咸丰七年,袁氏家族看中袁寨这块风水宝地,花巨资买下,并开始扩建,于咸丰十年告竣,是典型的晚清地主庄园式建筑。

这里是袁世凯幼年生活的地方,目前袁寨有袁世凯六弟袁世彤的重孙女袁启姝居住。

2005年以来,项城市市政府看出了袁寨独有的旅游价值,打出了民国名人的招牌,但又不敢大张旗鼓,很难为他们了。

市政府投入6500万巨资重修袁世凯故居,意将其开发为旅游风景区。

去那里采风,我们一行人依次观览袁世凯故居。

这是一处清幽的住宅群落,古朴典雅。

据导游介绍,袁世凯故居原来占地270亩,具有明清特色和传统风格的各式建筑248间,周围有1800米长、10米多高的寨墙,还有一座优美别致的花园以及6座炮楼及三道护城河,不过这些多已移作他用。

现在的故居整体按中、东、西三轴线布局,分东、中、西三组纵深院落,且院落幽曲相连,形成一组完整且别具风格的建筑群。

建筑群由传统砖瓦、木材、白灰等建筑材料构成,反映了中国古代建筑特色。

房屋顶脊之上,皆有狮、虎、豹、马、猴等砖雕,四角桃檐高耸,饰有龙纹兽尖,直指苍穹,气势恢宏。

袁世凯少小离家后,曾七次回袁寨老家或省亲或奔丧,在家时间都很短。

袁世凯旧宅1986年公布颁为河南省重点文物保护单位。

1950年以后,人民政府把袁府作为粮库使用,经大跃进、文革损坏,现在保存下来的有西边完整的三阶院落、中轴前院客厅和中院堂楼,即袁世凯出生的地方。

项城(⾼、袁、张)三⼤家族¯⾼升家族「简介」:河南项城⾼⽒⾼升家族,清华⼤学李学勤教授主编中国史学重点项⽬:《中华姓⽒谱·明清以来的⾼姓⼤族·河南项城⾼升家族》,为全国⾼姓中五⼤望族之⼀。

曾国藩、左中棠、李鸿章与项城⾼⽒家族中皆有来往。

袁端敏公甲三(袁世凯之祖⽗)负笈从游⾼⽒芝崖公。

⾼⽒从明⾄晚清授封赠⼗余世近百⼈。

监⽣200余⼈,贡⽣80多⼈,举⼈近40⼈,进⼠六⼈,翰林编修1⼈。

项城⾼⽒家族清代⼜⼀枝“⾼攀龙”之后三代六进⼠颇著名。

项城⾼⽒与民国⼤总统袁世凯、京城四公⼦著名⼈⼠张伯驹家族,合称“项城三⼤家族”图·⾼升远游⾼升,明朝名⼠,侠义豪放,爱骑驴远游交友。

芝崖公与长⼦⾼钦中⽂/⾼冰崃云,字晓江,号芝崖。

任浙江丽⽔县知县。

后⼜调任永嘉县知县,道光庚⼦科恩科浙江乡试同考官,授⽂林郎赠中宪⼤夫,配李⽒(沈邱增员⽣候选席政司理间衡公⼥封赠太恭⼈)其⼦⼆⼥⼀,长⼦钦中、次⼦钊中,连中进⼠。

崃云为官清廉,⽣活平淡,每⾛⼀任,誉满⼀⽅。

光绪⼆⼗年⾼⽒族谱中有载:钊中成童后听其母李太恭⼈谓云:“汝⽗幼与汝伯⽗同居,⼆伯⽗聪颖,独任家事有馀裕;三伯⽗有治剧才,然⽓微刚暴;汝⽗才稍逊⽽静细耐劳,尤深举⼦业。

⾃⼊塾⾄登第,每岁课艺⼀⼆册,犹存书笥中。

⼗七⼊庠⾷廪饩,⼆⼗六岁中试,嘉庆⼰卯科第六名举⼈;次年联捷成进⼠。

以知县归部铨⽤,旋得咸安宫官学教习,未授馆⽽归,出嗣来城。

汝本⽣祖母居乡犹在堂,每⽉⼀归省,设帐授读。

袁端敏公甲三(袁世凯之祖⽗)负笈游最久,登第后始离我们门下。

汝兄⼗五应府试,榜发⽆名,汝⽗严督之,彻夜渎,常闻以朴击声阁阁,及院试以⾸名⼊庠。

铨期⾄,汝⽗抵都,旋丁外艰,仓猝归,仍授读。

道光丁⾣,汝兄得选贡,汝⽗送之,廷试并谒选,戊戌授浙江丽⽔县,县为处州府⾸⾢,在万⼭中,地瘠贫苦,民情刁悍,命盗案层出,每鞫囚⾄夜分不得息。

有缢戕案,寅夜移⼫城壕,凶逸不能得,密侦之有刍尧童夜卧桥下,窃闻之,识其声,纵⽽得之,讼乃平。

1859年,北洋派的开山老祖袁世凯出生于河南项城县的一个官僚大地主的家庭。

在他出生前,西方侵略者对中国发动过两次鸦片战争;太平天国革命曾经席卷大半个中国;捻军也崛起于淮河流域,纵横河南、山东、安徽、江苏四省。

项城地当豫皖两省之交,正是捻军神出鬼没之地。

袁世凯的叔祖父袁甲三,正是以镇压捻军起家的清军大头目。

袁甲三的子侄辈保庆、保龄、保恒等,也都以“从军有功”,用人民的鲜血染红了自己的顶子。

真个是:一门鼎盛,万人遭灾。

袁甲三的另一侄儿袁保中,留在家乡办理团练,虽不曾挣得功名,却也不失为地方上的一霸。

此人正是袁世凯的生身父亲。

袁世凯出生不久,中国局势又起了一番变化:清政府成了帝国主义的走狗,并且用洋兵洋炮镇压了太平天国,捻军也因内部分裂而被各个击破。

于是清政府大肆吹嘘,说什么“同治中兴”啦,“中外和好”啦。

其实,这正是外国侵略者的魔爪步步深入,中国人民反对帝国主义和封建主义的斗争步步高涨,清政府处于内外交困的时期。

清朝开国之初,继承了明朝开科取士的制度,宣扬许多“处世格言”,什么“士为庶民之首”,“书中自有黄金屋”,“好男不当兵,好铁不打钉”,“万般皆下品,唯有读书高”,等等,鼓励青年人参加科举考试,养成一种“重文轻武”的社会风气,以利于巩固其君主专制。

可是,每当农民革命风暴掀起之时,皇帝却又悲叹“国家无可用之兵”,不得不用升官发财的办法,鼓励各地地主豪绅组织武装力量,共同镇压起义农民。

曾国藩的湘军,李鸿章的淮军,就都是镇压太平天国起义的产物。

等到农民革命被镇压下去,天下似乎又太平了,皇帝对于那些曾经替他出过死力的走狗们,又不免有“尾大不掉”之感,于是重弹“偃武修文”的老调,设法解除他们的兵权,而把国家的权力牢牢掌握在自己的手里。

袁世凯在弟兄中排行第四。

他的叔父袁保庆没有儿子,就把他过继过来做“一子兼祧”的嗣子。

他幼年跟随嗣父到过济南、扬州、南京、上海等处。

那时候,农民战争基本结束,因此,嗣父教导他用心读书,以便从科举场中求出路。

除了袁世凯,关于项城,你还知道哪些?豫记毛亨| 文提起项城,很多人首先想到的应该就是“袁世凯”了,但是对“袁项城”的关注和讨论并不能完全取代对“项城”的认识,这里还有很多重要的文化资源值得关注,它们都是什么?项城在经济建设发展的同时又如何注重和挖掘这些文化传统,使之更好地促进区域社会的发展?一:项羽寻根为什么必须要去项城?“西楚霸王”项羽如果也“寻根”的话,他应该要来到“项地”(今天的项城市)来拜祭自己的根脉。

项城是“项氏”的源头,在历史上,“项氏”的源流比较单一,皆出自项城。

项姓”是随着这片土地获得项城地名不久就产生的一种姓氏。

项城在周朝初年称为“项国”,为周武王“姬发”之弟“季毂”的封国,因为姬姓是子爵,“项国”又称项子国。

“项”的含义,本义指脖颈,而“项国”的得名,即源于其北临黄河、南据长江、地处中原要冲这一特殊的地理位置。

“项”从一个封地名到转变为“姓氏”,也是和“季毂”封于此地有关,“季毂”之后,他的子孙以邑为姓,是“项姓”的开始。

古项国司马迁在《史记·项羽本纪》中说,“项氏世世为楚将,封于项,故姓项氏”,因为战功卓著,项羽的祖先获得了“项地”的封地。

后来“项梁杀人,与籍避仇于吴中,吴中贤士大夫皆出项梁下”,“项氏”就从开始了南移,迁至“吴中”一代。

在今天的项城,项姓已变为小姓,最早的姓氏项姓,其后裔大多分布在江南一带。

和“项姓”一样,项城还是“顿姓”的源头,其原因在于项城又是“古顿国”的旧址地,春秋时期,项城一带除了项子国,还有一个顿子国(今项城市南顿镇一带)。

顿子国原本是中原地区陈国的依附国,后来南方的楚国势力日益北侵,陈国于是大兵压境,灭掉了顿子国。

顿子国灭亡后,顿子国的贵族为了纪念国家,开始以国名为姓,顿姓由此而生。

但是“顿姓”在项城几乎不见了。

二:项城的名人资源都有哪些?项城有着丰富的名人资源,不仅仅是被众人所知的“袁世凯”,除他之外,“应玚”、“周兴嗣”、“张镇芳”、“袁克文”、“张伯驹”等都是走项城走出去的名人,他们在项城都留下了丰富的资源。

袁世凯简介袁世凯(1859年—1916年),字慰庭,号容庵,是中国近代史上赫赫有名的北洋军阀鼻祖、中华民国大总统,风云一时,叱咤中国政坛。

1859年9月16日,他出生在河南项城县一个世代官宦的大家族。

父祖多为清朝显贵,权重一方。

袁世凯早年科举不第,又逢清季兵燹,便弃文投军,依附淮军将领吴长庆门下。

1892年,大清藩属朝鲜内乱,求助于清庭,袁世凯即随军入朝平乱。

驻朝期间,袁世凯头脑灵活,办事机敏、干练,表现出较高的外交、军事才能,颇为清庭朝野瞩目。

1894年受李鸿章保举为驻朝总理大臣。

1895年受命以道员衔赴天津督练“新式陆军”。

他仿造欧洲军制训练军队,取得极大的收获。

同时在此基础上扶植自己的势力,形成了日后北洋军阀的班底。

1898年参与镇压维新派。

1899年任山东巡抚,逐步接近清廷的权力中枢。

1901年升任直隶总督兼北洋大臣。

1907年入主军机处、兼任外务部尚书。

1908年宣统帝继位,受清皇室排挤,袁世凯被迫下野,隐居彰德府(今安阳市)洹上村别墅——“养寿园”。

1911年辛亥革命爆发,受国内外形式所迫,清庭被迫重新起用袁世凯,由其出任总理内阁大臣,主持军政。

革命当前,袁世凯深知清庭气数已尽,无可挽回,便联络全国革命势力及其旧部,倒戈一击,逼迫清帝退位,实行共和。

1912年3月,袁世凯因促成共和有功,当选中华民国临时大总统。

随后不久,被推举为中华民国首任总统。

1915年12月宣布恢复帝制,建立中华帝国,并改元洪宪。

1916年3月22日,内外交困,被迫宣布撤消帝制,恢复民国。

1916年6月6日,因尿毒症不治,死于北京,时年57岁。

同年8月24日正式归葬于河南安阳。

出生:袁世凯(1859.9.16—1916.6.6),字慰亭,亦作慰廷,尉亭,号容庵。

出生于河南项城县张营一个官宦大家族。

袁世凯过继给叔叔袁保庆,为嗣。

年方七岁的袁世凯随袁保庆至济南。

七年(1868年)冬,袁保庆以道员发往江苏差遣,袁世凯随往,侨寓扬州,复移南京。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

袁世凯的后代命运建国之后他们的命运沉与浮

导语:袁世凯这个人在历史上可以说是臭名昭著的,人们对他的认识就是所谓的“袁世凯复辟”,虽然以失败告终,但是这个事件也成为了现代人对袁世凯

袁世凯这个人在历史上可以说是臭名昭著的,人们对他的认识就是所谓的“袁世凯复辟”,虽然以失败告终,但是这个事件也成为了现代人对袁世凯的基本认识,袁世凯在1916年去世,袁世凯的后代也大多数生活在海外,还有一部分留在了国内,袁世凯有一妻九妾,因此他有一个非常庞大的家族,袁世凯他是一个著名的政治家、军事家,因为出生在河南项城,因此被称为袁项城,并且由于袁世凯的名声问题,世人对待袁世凯的后人会有不同的看法,本文将为大家揭露袁世凯这个人,并且介绍一下袁世凯的后代生活状况。

袁世凯的生平介绍

袁世凯出身河南项城的一个大家族,他的叔祖袁甲三官至漕运总督,参与镇压太平军和捻军,是这个家族的顶梁柱;他的生父是袁保中,为项城县的地主豪绅,捐了个同知官位,袁世凯既两度名落孙山,又不愿留在乡间做土财主,因此开始考虑在外闯荡。

1882年,朝鲜发生壬午军乱,朝鲜国王李熙(朝鲜高宗)之父兴宣大院君李昰应利用军队哗变,成功夺权,他也和金允植、金炳始等多名朝鲜士大夫结为忘年之至交。

他在朝鲜被称为“袁司马”。

袁世凯因中日甲午战争事件受到清直隶总督兼北洋大臣李鸿章的重视,同时也使日本人对袁世凯“憾之刺骨,百计排陷之”,他的同僚吴兆有等亦颇为嫉妒,攻击袁世凯“妄开边衅”、“擅挪军款”。

直到甲午年日本挑起战争前还曾经多次派人暗杀袁世凯,只不过没有成功。

袁世凯在甲午战争前线负责后勤期间,便主张由他募兵并编练新式军队,但未被采纳,袁世凯颇为不满,曾抱

生活常识分享。

袁世凯身后的两个谜团作者:刘继兴来源:《百姓生活》2013年第09期袁世凯被迫于1916年3月22日宣布取消帝制,结束了83天皇帝梦。

在重大打击及家族遗传性糖尿病交煎之下,他于1916年6月6日撒手人寰,时年57岁。

他死后,留下了两个谜。

为什么要葬在安阳?袁世凯死后的两个多月,即1916年8月24日,正式安葬于河南安阳。

袁世凯为何没安葬于祖籍河南项城,而是葬在安阳呢?这与其家世有关。

1859年,袁世凯生于河南省项城县袁寨。

袁世凯为庶出,7岁时又被过继给了叔父袁保庆。

袁世凯做山东巡抚时,他的母亲刘氏病死在天津,灵柩运回项城之后,袁世凯的同父异母兄长袁世敦以刘氏不是正房为由,不同意灵柩埋入祖坟正穴和袁世凯的父亲袁保中合葬。

无奈的袁世凯最后只得另购坟地,并在盛怒之下与兄长绝交,从此永不回项城老家。

另外,在袁世凯的宦海生涯中,安阳可说是风水宝地。

1906年9月,北洋陆军在安阳举行了大规模的军事会操,袁世凯是阅兵大臣。

这次会操是甲午战争以来北洋军队规模最大的一次亮相,也是袁世凯对自己家底的一次大炫耀,因此他更被朝野以及外国势力看成是大清的支柱。

所以,袁世凯对安阳感情很深,远远超过了生他养他的项城。

墓园为啥称“林”不称“陵”?袁世凯的墓园位于安阳市北郊。

该墓于1916年6月袁死后开始筹建,1918年6月竣工,占地130多亩。

墓碑上刻有“大总统袁公世凯之墓”九字,此乃袁之好友、时任民国总统的徐世昌手书。

袁世凯的大儿子袁克定最初也想效仿历代帝王,称之为“袁陵”。

当时当政的徐世昌却明确反对,称袁世凯称帝未成,且已取消洪宪年号,取袁陵之名不妥。

他说:“林与陵谐音,《说文解字》上所载陵与林二字又可以互相借用,避陵之名,仍陵之实。

”当时,徐世昌的话自然最有分量,因此袁世凯墓园称为“袁林”。

清◆项城袁氏据现有资料显示,项城袁氏起源于汝南,后由十三世祖持衡公迁居于项城,于是项城袁氏便尊持衡公为一世祖。

持衡公从汝南郡汝阳(今河南省商水县平店乡龙宿桥村)迁至项城年湾村(现属老城乡),为袁氏最初的居住地;至三世祖步月公携子学诗、学礼,又从年湾村迁至秦坡村(今项城市永丰乡秦坡村)。

当时,秦波村一带人烟稀少,地势低洼,野草丛生。

步月公父子三人在此筚路蓝缕,开启山林。

至步月公病逝后,家人本打算将他的灵柩送回年湾村的祖茔安葬,但灵柩行至袁阁村(今项城市高寺镇袁阁村)时,抬灵柩的绳索突然断裂,棺材掉落地上。

步月公长子学诗认为这是父亲留恋此地,此地该为风水宝地。

于是便将步月公就地安葬。

步月公的子孙为了祭扫方便,遂举家从秦坡村搬到袁阁村,袁阁当时还不叫袁阁,乃因学诗公等几代人辛勤劳作,逐渐家兴族望,盖起阁楼,遂有袁阁之名。

步月公三子学礼之孙六世祖临公分居于袁楼,八世祖炳公迁居于湖北郧西,九世祖应名、应时则世居于项城秦波。

清乾隆年间,项城袁氏家族人丁兴旺,人增地窄,生计艰难。

为改善生存环境,九世祖九能、九芝公携子迁居骡马张村(骡马张营本是明初张姓移民定居之地,到乾隆盛世,村中开辟了骡马市场,生意红火,便称此村为骡马张营)。

九能、九芝二人来骡马张营之后,,经过十几年的努力,扩地三顷多,盖起了砖瓦结构的三进院落,成为村中首富。

兄弟两人各生两子:九能生耀先、耀南,九芝生利振、耀东,子孙渐多,骡马张营之名也被人们改称袁张营。

清道光十四年(公元1834年),耀先、耀南、利振、耀东四兄弟于袁张营村分家,各授田八十亩,俗称“老四门”。

清道光甲午年(公元1834年),十一世祖、耀东公次子甲三公首发科第,荣中举人,次年中进士,项城袁氏从此人文蔚起,仕途不断。

因甲三公考中进士,袁家大院成为“进士门第”,后又因甲三官至钦差大臣、漕运总督,袁家大院又被当地尊称为“大帅府”。

随着家族的繁衍兴盛和仕位升迁,袁张营村府宅难容,项城袁氏家族继续向外迁居,扩大居住面积。

先是“光禄公”耀南愁闷郁结,于1852年9月26日病逝,其子“乡贤公”登三在家尽孝,筹划终养,弃儒就贾迁至夹河集(今项城市区水寨镇),成为水寨首富。

后又有十二世祖保中公与四叔重三公为防捻军袭扰,咸丰七年(公元1857年)买下距袁张营村二十多华里的石腰庄庄田(也有称石家花园的),挖土筑寨,历时三年多,建成袁寨防御寨堡。

咸丰十年(公元1860年)前后,耀东公遗孀郭氏率家族迁居袁寨,袁寨就此取代袁张营村成为项城袁氏的中心居住地了。

十一世祖登三公后人除部分迁居夹河集外,其余仍居住在袁张营村。

之后,还有因随官或经商或随田产地亩而迁的情况,在十一世至十三世时,先后大量外迁。

从一世祖持衡公起,项城袁氏前七代为:持衡、膺举、步月、学诗、体二、方芭、理全。

从第八代起,项城袁氏始定辈份派语,为:志九耀三保世克家启文绍武威卫国华令德寿考绳池嘉伐茹纲纪兆尔懂梁宽承昭列记祖呈祥仪继贤扬善延续天昌翰墨恒贵通睿智强紫砚开鼎仁慈伦常惠成蕃秀笃信裕彰尊望悦泰英胄永康十世祖耀东公子四:澍三、甲三、凤三、重三,夫人郭氏出身淮宁大家,知书达理,自从嫁到贫寒的袁家,并没有怨天尤人,当然更不会跳槽另嫁,而是亲操井臼,辛苦劳作,操持起一个人口繁多,经济拮据的大家庭。

耀东公去世后,日子过得更加艰难,不但要养育一群嗷嗷待哺的子女,而且还要他们有出人头地的一天,以完成亡夫的志愿。

郭氏望子成龙心切,宁肯自己含辛茹苦,忍饥挨饿,白天操劳不算,晚上还要检查孩子们的学业。

她后来觉得自己所学毕竟有限,于是典卖家当,请来名师家教给孩子补习功课。

郭氏的苦心总算没有白费,澍三、甲三都进了县学(秀才),而且得到官方的补助,即成为廪生。

凤三和重三,也都考中秀才,相继迈入士人的行列。

澍三为廪生,曾以候补训导的功名,署理过陈留县训导兼摄教谕,他就是大总统世凯公的祖父。

凤三也曾捐了一个禹城训导的功名。

特别是甲三公荣登两榜,项城袁氏更是大放异彩。

澍三公子二:保中和保庆。

保中公是附贡生,曾捐同知,但是一辈子只是个优游乡里的富绅,从未做过官。

他,就是世凯公的生身父亲。

澍三、甲三、凤三、重三,俗称“新四门”。

澍三公子二:保中、保庆,保中子六:世昌、世敦、世廉、世凯、世辅、世彤,保庆无子,保中将四子世凯过继其为嗣。

兄弟六人,俗称的“新六门”,从此,项城袁氏有“老四门,新四门,新六门”之称。

澍三公故去后,其子孙同重三公一起迁入袁寨。

其长孙世昌公留居袁张营村,世居“帅府”;次孙世敦公迁至陈州;四孙世凯公官至清内阁总理大臣,后又就任中华民国第一任大总统,为袁氏骄傲;三孙世廉公随四孙世凯公做官;五孙世辅公迁居苏州;最小的孙子、项城名士世彤公在出使比利时等国后,远离政治,后一直居住在项城袁寨赋诗作画。

甲三公迁居淮阳;凤三公迁居河南禹州做官。

耀南公之后,一部分后人迁居田寨、盛庄,也有一部分迁入周口、水寨。

耀先公子长子祝三、次子书三、三子益三公于道光年间先后由袁张营村迁回袁阁;而四子变三、利振子畏三、耀南子登三公的部分后人则世居袁张营村。

大总统世凯公逝世后,项城袁氏族人群龙无首,四处迁移。

十九世纪末至二十世纪上半叶,项城袁氏家族后人中,有些人迁居至北京、天津、上海、成都、郑州、开封、武汉、台湾、宁夏、新疆、辽宁、山东、江西、湖南、湖北,至此,项城袁氏家族后人已经遍及全国和世界多个国家、地区,家族派系已经传至二十一世“绳”字辈。

2009年9月,“新六门”后代,近百年后从世界各地赶回,首聚故里,发起成立了“项城袁氏家族联谊会”。

宣统三年《项城县志》人物/名臣袁甲三,字午桥,河南项城人。

道光十五年进士,授礼部主事,充军机章京,累迁郎中。

三十年,迁御史、给事中,疏劾广西巡抚郑祖琛慈柔酿乱,又劾江西巡抚陈阡贿赂交通,皆罢之。

户部复捐例,疏请收回成命。

咸丰元年,粤匪起,南河丰北决口,上疏极论时事,皆切中利弊。

二年,粤匪窜湖南,疏言:“总督程矞采为守土之臣,责无旁贷。

若复令赛尚阿持节移军,诚恐诿过争功,互相掣肘。

请命赛尚阿回京,专责程矞采便宜行事,如有疏虞,按律定罪。

”并言:“湖北巡抚龚裕闻贼入境,讬疾乞休,尤宜严惩,以昭炯戒。

”又列款奏劾定郡王载铨卖弄横势,擅作威福,及刑部侍郎书元贪鄙险诈,谄事载铨状,诏诘载铨所收门生实据,疏请饬呈出所绘《息肩图》,事皆得实。

载铨坐罚王俸,夺领侍卫大臣兼官,书元及尚书恒春降调,题图者降谪罚俸有差。

於是直声震中外。

三年,命赴安徽佐侍郎吕贤基军务。

粤匪陷凤阳府,踞明淮关,煽动土匪,连陷蒙城、怀远。

甲三至军,疏言:“贼势未遽北犯,请饬诸臣勿涉张皇,急图制贼。

”命权庐凤道。

汉、回相閧,围颍州,遣兵解散,诛首乱,事即定。

会漕运总督周天爵卒於亳州,命代领其军。

时土匪合五十八捻为一,势甚张。

甲三至王市集,收散勇,整民团,击贼高公庙,破之,加三品卿衔。

命署布政使,疏辞不赴,请专治兵事,允之;命专剿捻匪,破贼标里铺,擒其渠邓大俊。

乡团先后擒献者二千馀,悉置之法。

十月,粤匪由安庆窜踞桐城,寻陷舒城,吕贤基死之。

上命移军桐城,甲三疏言:“捻首张茂踞怀、蒙间,窥庐郡,请先赴蒙、亳为诸郡声援。

”时捻匪麕聚雉河集,甲三令县丞徐晓峰击破之,擒贼渠孙重伦。

分兵击败临湖铺窜匪,擒贼渠宫步云、马九,并其目数十人。

令游击钱朝举、知县米镇攻怀远,大破之,张茂负伤遁。

十二月,贼陷庐州,巡抚江忠源战殁。

甲三劾陕甘总督舒兴阿拥兵坐视,褫其职;并请拨兵防寿卅、六安以杜旁扰。

四年二月,粤匪陷六安,窜蒙城,甲三进捣蒙城。

贼走永城,甲三恐其趋宿、徐,阻粮道,急蹑之,贼已济河,不及而还。

贼寻复南窜,连败之颍州、正阳关,馀贼退六安。

还军蒙、亳剿捻匪,捣临湖铺,进逼雉河集。

贼空巢诱官军,甲三侦知,尽泊船南岸,令知州张家驹阵河干,参将朱连泰、李成虎败贼马家楼,迫之涡河,歼贼殆尽,遂破义门集,捻首张捷三遁去。

甲三移屯临淮,地数被兵,比户凋敝。

既至,讨军实,抚残黎,众皆乐为之用,超擢左副都御史。

疏言:“皖军以克复庐州为急,宜出偏师赴南路断贼接济。

”寻以贼陷和州,窥江浦,将北窜。

分遣将扼关山,赴滁河鸠团练为声援。

十月,北路捻匪复炽,令张家驹、朱连泰率军破之於寺觉集。

粤匪踞乌江,令庐凤道张吉第击败之。

贼夜结五垒於驻马河,乘其初至薄之,歼擒甚众。

令参将刘玉豹、举人臧纡青规桐城,连夺大小关,击走庐江援贼。

纡青战甚锐,进攻桐城西门,贼由安庆、潜山来援,城贼出应之,纡青战死,玉豹收馀众退保六安。

五年,疏陈军事,略曰:“北路以临淮为要,正阳次之。

臣驻临淮,牛鉴扼正阳,以防贼北渡。

庐州为中路,和春、福济师老力疲,久攻不下。

西路蕲、黄无处非贼,兵力过单。

东路沿江针鱼嘴、西梁山,贼船贼垒,来去无常。

张光第等分军进攻,然无水师夹击,终难收效。

目下悍贼力争江路,群聚上游,庐州有机可乘,请益厚兵力,分扼庐城东南,或增兵并剿舒、巢,俾其应接不暇,庶可一鼓而下。

”时淮北官吏,甲三欲有更调,和春、福济意不合,甲三专奏,诏仍饬会衔。

於是和春、福济疏劾甲三坚执己见,并劾其株守临淮,粉饰军情,擅裁饷银,冒销肥己。

召回京,部议褫职。

甲三呈诉被诬,下两江总督按治,事得白。

甲三在淮北得军民心,其去也,军民泣留者塞道。

未几,捻首张洛行勾结皖、豫诸捻,势益炽。

怀远民胡文忠鬻子女,徒步京师,控都察院求以甲三回镇,格不达,怀状自缢。

言官孙观、曹登庸、宗稷辰先后疏请起用;疆臣怡良、吉尔杭阿、何桂清亦交章论荐。

六年二月,命随同英桂剿捻河南。

甲三赴归德,招集旧部,三战三捷,进解亳州之围,毁白龙王庙砦,破燕家小楼贼数万,直捣雉河集,擒苏天福,洛行仅身免,特诏嘉奖,命以三品京堂候补。

洛行寻复纠党犯颍州,击走之,又踞雉河集。

七年,平王、邓、宋、姚诸圩,诛捻渠李寅等百馀人,授太仆寺卿,赐花翎。

胜保督师攻张洛行於正阳关,久不下,奏请甲三合剿,令部将朱连泰、史荣椿攻韩圩,克之。

八年,偕胜保解固始之围,复六安。

史荣椿破捻匪於铜山,斩其渠孙大旺。

移军宿州,袭贼王家圩,诛贼首王绍堂等,乘胜复七圩。

七月,命代胜保督办三省剿匪事宜。

张洛行方踞陈家庄,击走之,分兵复丰县。

未几,蒙、亳诸捻入归德,窥周家口,甲三令子保恒偕总兵傅振邦驰援。

贼遽趋西北,逼开封,振邦追贼,及之太和李兴集。

保恒集团勇扼桥口,马步合击,大破之,歼毙数千,逐贼出河南境,赐号伊勒图巴图鲁。

疏言:“兵分则势孤,合则势盛。

捻匪踞地千馀里,臣兵不过数千,不能制贼死命。

请敕各督抚合力大举,为扫穴擒渠之计。

”九年正月,击张洛行於草沟,破其巢,追至沱河,多溺水死,复击之双渡口,洛行泅水免。

胜保与甲三意不合,屡疏诋之,诏斥“甲三督剿半载,但防徐、宿,不捣贼巢,日久无效”。

召回京,入觐,面陈军事。

四月,命署漕运总督。

寻胜保以母忧归,命署钦差大臣,督办安徽军务,实授漕运总督。

进攻临淮关,军南岸,断其粮道,降捻内应,斩关而入,生擒贼首顾大陇等,遂克之。