沉痛哀悼:中国翻译协会原会长刘习良同志逝世,享年82岁

- 格式:docx

- 大小:12.70 KB

- 文档页数:1

74年度策划2020之泪,逝者过去的202◦年,我们失去了很多优秀的科研专家,失去了很 多商业精英,也失去了很多可爱的人。

但2020年也是展示新 力量的一年,薪火传承,继往开来。

〇主笔詹雪龙A生处处是告别。

不平凡的2020年,有太多的离开与不舍,有太多的失落与优伤,有太多的眼泪与真情。

商界:巨擘离开提及中国香港首富,第一直觉便是李嘉诚。

不过,据2020年2月初的福布斯2020香港富豪榜,比李嘉诚年长几个月的李兆基终于超越了他,成为新晋香港首富。

但这个好消息并未缓解李兆基那几曰的悲痛心情。

2020年1月25曰,农历大年初一,李兆基的三哥李兆麟去世。

比起路人皆知的“香港四大家族”之一李兆基,李兆麟的名声要低很多,但也是香港隐形富豪,坊间估计其拥有物业市值达百亿港元。

李兆麟参加工作后,并没有凭借父亲的关系谋得好职位,而是和别人一样做起了打工人。

之后,在香港房地产崛起的时代,李兆麟比弟弟更早抓住机遇,1965年成立兆安置业,进军地产业。

差不多同时期,何鸿燊与霍英东等人投资澳门赌场。

何鸿燊开始了他的“赌王”之旅,霍英东则开始担任香港地产建设商会会长,并连任20年之久。

1973年初,香港整个社会都围着股票狂欢。

同年,何鸿燊控股的信德集团在香港挂牌上市,李兆鱗控制的兆安置业实现上市。

眼看就要起高楼,但就像电视剧《大时代》里一样,有多疯狂就有多凄惨,香港股市史上最大规模的股灾随之而来。

或许是当年的物是人非,李兆麟于1986年将上市公司全盘出售,何鸿燊回头继续深耕澳门赌场,霍英东则开始投身内地经济建设。

不同的转身,不同的命运,最后又殊途同归。

李兆麟将上市公司出手后,安安稳稳地做“收租公”,同时回报家乡,为顺德捐资兴建医院、学校、寺庙等不遗余力。

何鸿燊在澳门风光之际,斥巨资买下流落到国外的国宝马首等捐献给国家;汶川大地震时,他又出资1000万港元用来赈济灾民,成为港澳著名爱国企业家。

霍英东更是为国家发展和现代化建设事业作出了重大贡献,被授予“改革先锋”称号,于2006年去世,之后霍家由其原配夫人吕燕妮操持。

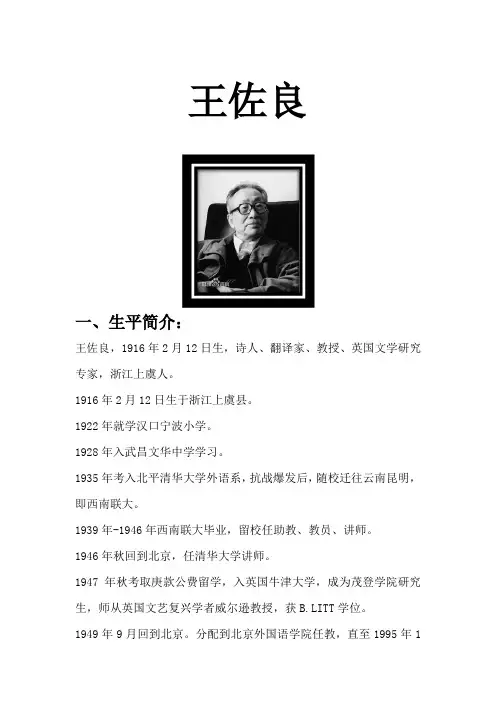

王佐良一、生平简介:王佐良,1916年2月12日生,诗人、翻译家、教授、英国文学研究专家,浙江上虞人。

1916年2月12日生于浙江上虞县。

1922年就学汉口宁波小学。

1928年入武昌文华中学学习。

1935年考入北平清华大学外语系,抗战爆发后,随校迁往云南昆明,即西南联大。

1939年-1946年西南联大毕业,留校任助教、教员、讲师。

1946年秋回到北京,任清华大学讲师。

1947年秋考取庚款公费留学,入英国牛津大学,成为茂登学院研究生,师从英国文艺复兴学者威尔逊教授,获B.LITT学位。

1949年9月回到北京。

分配到北京外国语学院任教,直至1995年1月19日去世。

二、翻译思想:1、胸怀两种文化王佐良认为翻译者必须是一个真正意义的文化人。

“不是说一个大概的了解,而是要了解使用这一语言的人民的过去与现在,这就包括了历史、动态、风俗习惯、经济基础、情感生活、哲学思想、科技成就、政治和社会组织,等等。

”(王佐良1984:18)究其原因,王佐良认为译者如果不了解语言所处的文化,就无法理解原文。

“译者的第一个困难是对原文的了解。

不论怎么难的原文,总有理解的可能,因为人类有很多共同的东西,这才使翻译成为可能;同时,原文尽管很容易,也总含有若干外国人不易了解的东西,这又使深入了解外国文化成为十分必要。

”(王佐良1984:18-19)翻译使文化交流成为可能。

任何人也不能忽视翻译。

“这不仅是因为翻译者的辛勤劳动才使得一国的文化遗产能为全世界的人所用,还因为译者做的文化比较远比一般细致,深入。

他处理的是个别的词,他面对的则是两大片文化。

”(王佐良1984:19)王佐良进一步提出,“译者还要不断地把两种文化加以比较。

他在寻找与原文相当的‘对等词’过程中,就要做一番比较,因为真正的对等应该是在各自文化里的含义、作用、范围、情感色彩、影响等等都相当。

”(王佐良1984:19)译者要深入原语与目标语所处的文化,以尽量接近对等。

资深翻译家河大教授刘炳善22日去世享年83岁他是我国资深翻译家、外国文学专家,编写的英文版《英国文学简史》20余年来一直作为全国大学教科书。

他是我国著名的莎士比亚研究专家、国际莎士比亚协会会员,因莎士比亚原著语言晦涩难懂,他耗费十多年编出的巨著《英汉双解莎士比亚大词典》,一经出版便轰动世界。

2010年12月22日23时50分,再差9天就到了2011年,83岁的他在开封去世。

在最后的日子里,他还操心着词典续编的最后工作,去世当天还做了6张词语卡片。

他就是河南大学外语学院教授、博士生导师刘炳善。

他的去世,不仅是河大的损失,也是中国外语界的损失。

遗憾研究即将完成之际因病离世“先生是带着遗憾去的,去世当天还牵挂着他的研究工作。

”12月22日13时40分,刘辰诞教授赶到医院时,刘炳善教授在轮椅上直喘气,而此前一个小时,他还在做新确认的两部莎士比亚剧作的词语卡片。

刘辰诞是河南大学外语学院院长,也是刘炳善的得意门生之一。

他告诉记者,近几年来,英美陆续出版的莎士比亚全集先后纳入了两部新确认的莎士比亚佚作:传奇剧《两个高贵的亲戚》、历史剧《爱德华三世》,而刘炳善此前出版的《英汉双解莎士比亚大词典》并没有囊括这两部作品。

“他一直感到遗憾,所以近来一直在对这两部作品进行研究。

”“还有60张卡片就完成了,再给我20天时间就能做完了。

”这是刘炳善去世前几天对刘辰诞说的话。

“言犹在耳,可是他却不在了。

老天太残忍了,为什么不再多给他些时间呢,哪怕再给20天时间让他把研究搞完也好,那样先生也不会带着遗憾离去。

”刘辰诞说,“除了完成这两部作品的注释,先生还准备写回忆录、翻译一些散文,可是这些他都没法去弄了。

”“先生平时比较严肃,但是上课时比较风趣。

”刘辰诞读本科和硕士时都师从刘炳善,他向记者讲述了先生上课时的趣事。

“一次上英国戏剧课,讲到中国古代和英国大臣觐见君主礼仪的不同时,为了方便学生理解,他将两只手握在一起,做古时候文武大臣朝见君王时双手执笏的样子,令学生忍俊不禁。

英语知识李士俊,世界语名La lum,1923-2012,河北安国人,我国著名翻译家、世界语者。

李士俊早年就读于济南一中,抗日战争爆发后随校内迁。

1939年他在买到陈俊卿著《世界语一月通》一书后,便开始了世界语的学习。

1946年他与许寿真等一同成立了成都世界语协会并任秘书。

中华人民共和国成立后,他于1950年前往北京参与了中华全国世界语协会的筹备工作。

同年调往世界语月刊《中国报道》并长期在此工作,历任总编室副主任、副总编辑等职。

他还曾任中国世界语出版社副总编辑、《世界》杂志副总编辑等职。

李士俊于1983年当选国际世界语学院院士,后又于1992年、2001年连续当选。

2003年在第88届国际世界语大会上被授予格拉鲍斯基头等奖。

2004年当选国际世界语协会荣誉会员。

同年,在北京举行的第89届国际世界语大会上,他出任大会大学校长。

2010年获中国翻译家协会颁发的中国翻译文化终身成就奖。

2011年获中华全国世界语协会颁发的世界语终身成就奖。

由于对新闻工作的贡献,享受国务院颁发的政府特殊津贴。

李士俊曾将大量中国文学著作翻译为世界语,其中包括:《阿诗玛》、《王贵与李香香》、《春天里的秋天》、《配图古诗精选》、《孔雀东南飞》、《寒夜》、《聊斋志异》、《水浒传》、《三国演义》、《西游记》、《子夜》、《四世同堂》等中国文学名著。

主要著作有:《世界语初阶》、《世界语自修课本》、《新编世界语课本》、《世界语初级教程》、《世界语小诗111首》、《世界语会话》、《世界语歌曲集》、《世界语趣味词典》等。

(中国报道社原副总编辑、国际世界语学院院士、著名世界语翻译家李士俊先生,于2012年11月10日7时许因病逝世,享年89岁。

在此缅怀李士俊先生对中国及国际世界语界所做出的贡献,我们对李士俊先生的逝世表示沉痛的哀悼,向先生家属致以衷心的慰问。

中华全国世界语协会2012年11月10日)作为一个会议口译译员,应该全面发展,不仅能搞同声传译工作,也要能搞即席传译工作,二者缺一不可。

刘叔新先生逝世追悼辞列位领导、列位宾客、列位亲友老友:今天,咱们怀着非常悲痛的心情,在那个地址举行追悼会,深切悼念闻名语言学家、我校文学院退休教授刘叔新先生。

前天,8月1日,这是一个天地同悲的日子,刘叔新先生在那个早晨永久地离开了咱们了!刘叔新先生祖籍广东惠州,1934年3月23日生于广州。

1952年开始执教小学音乐课程,从事教育工作。

1953年考入南开大学中文系学习,1957年毕业留校任助教。

1959年2月至1961年1月,于北京大学深造学习,受业于高名凯先生和岑麒祥先生。

毕业后返回南开大学中文系工作,直到退休。

1986年刘先生晋升为教授,1996年被评为侗傣语专业博士生导师。

1996年刘先生应聘出任日本爱知大学客座教授,2005年赴香港大学任访问教授,先生还曾远赴德国、芬兰的大学做学术讲演。

刘先生的一生是献身教育的一生,他一直脚踏实地地工作在教学的第一线,在一般的工作上做着其实不一般的情形,从本科、硕士到博士教学,刘先生共教学过20门专业课程,培育文学硕士27名、文学博士15名。

刘先生酷爱教育、关爱学生,他把满腔的热情全数灌注在教育事业上了。

刘先生兼做过量种社会工作。

1980年至1988年任现代汉语教研室主任,以后担任过中文系学术委员、南开大学高级职称学科评议组成员、天津市社会科学计划语言学学科组长、天津市语言学会会长、中国语言学会理事、南开大学汉语言文化学院顾问、《南开语言学刊》顾问、等。

刘先生的一生,是痴情钻研科学的一生,是“学术园地的忠实守望者。

”(陈洪先生语)先生梅妻鹤子,一生潜心于专业研究,视学问为生命,视研究为高贵的事业,他的研究涉及语言理论、辞汇学、语法学、语义学、词典学、方言和少数民族语言研究等。

在诸多领域独树一帜,功效丰硕,高作等身,为语言学研究做出了夺目的奉献。

据不完全统计,刘先生高作30余种,其中语言学高作十多种,发表论文80多篇,还有散文、译文多种。

刘先生还主编了多种丛刊和译文丛集,如《语言研究论丛》6集、《语言学论辑》集、《语言学译丛》2集。

略论翻译产业对区域经济发展的影响作者:丁兆国李传颖来源:《科学与管理》2011年第01期摘要:本文通过考察和分析当前中国翻译产业的现状、存在的问题及对策,探讨了翻译产业对区域经济发展的影响。

在全球化背景下,翻译产业对促进区域经济的可持续发展将产生越来越重要的影响,在改变经济结构和发展模式,提升产业的国际竞争力和塑造区域形象和文化身份方面尤其如此。

政府、企业和高校必须高度重视翻译产业在区域经济发展中的重要性,加快翻译的产业化进程。

关键词:翻译产业;区域经济;翻译产业化;翻译人才1、引论近年来,国内外学界越来越重视研究文化产业与区域经济的关系。

不少研究从宏观上探讨文化产业与区域经济发展的关系。

有人在现代化和全球化的语境中,分析了文化与经济发展的复杂关系。

有人讨论了文化因素在文化产业发展中的作用问题。

有人通过批判新自由主义,考察了澳大利亚区域经济发展话语中的文化转向问题。

目前国内也有较多从宏观上研究文化产业与区域经济关系的论文。

有人认为,虽然从表面看来城市经济与文化是个两难选择,但它们的一体化是区域经济发展的必然趋势。

有人论述了区域文化递进创新与区域经济可持续发展的互动关系。

有人从文化与经济的共生关系入手,分析了文化与城市经济发展的一体化趋势及文化经济对城市经济发展的重要意义。

有人认为传统文化是现代经济发展的内在动力,并论述了如何在传统文化基础上构想区域经济的发展模式。

有人以长沙市为例分析了文化产业与城市经济发展的关系。

有人论述了文化产业与南京区域经济产业结构调整的关系。

也有部分研究者探讨某一文化产业领域对区域经济发展影响的论文,如有人通过考察最近的创意经济话语,讨论了学术出版业的情况。

有人探讨了我国体育文化发展的现状及其对城市区域经济发展的作用和影响问题。

有人对农业文化遗产旅游资源开发与区域经济发展的关系进行了实证研究。

但在大量文化产业与区域经济发展关系的论文中,直接探讨翻译文化产业对区域经济发展的影响的研究并不多。

致何鲁丽奶奶的一封信。

何奶奶:

您好!

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”在这个缅怀先烈,寄托哀思的时节,我们怀着沉痛的心情,悼念我们敬爱的何鲁丽奶奶!

何鲁丽(1934年6月-2022年3月19日),女,汉族,山东菏泽人,出生于山东济南,民革成员,1957年参加工作,北京医学院医疗系毕业,大学学历,副主任医师。

著名的社会活动家,中国国民党革命委员会的杰出领导人,中国共产党的亲密朋友,第九届、十届全国人民代表大会常务委员会副委员长,中国人民政治协商会议第八届全国委员会副主席,中国国民党革命委员会第八届、九届、十届中央委员会主席。

2022年3月19日0时45分,您因病在北京逝世,享年88岁。

通过学习我了解了您,何鲁丽同志热爱祖国、追求进步,胸怀坦荡、实事求是,严于律己、平易近人。

她的一生,是爱国敬业的一生,是砥砺奋进的一生,是无私奉献的一生。

她对国家和人民无限忠诚,对中国特色社会主义

道路充满信心,为多党合作事业鞠躬尽瘁,为祖国和平统一大业不懈奋斗。

她的高尚情操和崇高品德永远值得我们学习和怀念。

我们全体老师,少先队员们怀着无比敬佩的心情,观看、阅读何鲁丽奶奶的生平事迹。

我要学习您以身报国、永跟党走的坚定爱国精神;学习您心怀天下、躬听民声的广博为民情怀;学习您实事求是、认真勤恳的扎实工作态度;学习她严于律已、平易近人的朴素生活作风。

2022年3月19日,这颗璀璨的明星已落入历史的长河,但她的爱国主义精神和高尚的情操却牢牢的铭记在我们心中。

历的今天:2019年5月10日教育家、翻译家李赋宁病逝于北京1917年3月出生于一个知识分子家庭。

父亲李仪祉曾留学德国,是近代中国的水利专家,曾主持治理黄河、扬子江,主办导淮和陕西泾惠、洛惠-渭惠等灌溉工程,功勋卓著,名扬四海,给子女极好的影响,使李赋宁先生从小就重视品德修养和学业。

中学时代就读于天津南开中学和陕西省立高中。

1934年考入南开大学经济系,1935年考入清华大学土木工程系,在父辈教授吴宓教授的影响下转入外文系,受业于刘崇鋐、闻一多、吴元达、贺麟、燕卜孙、叶公超、杨业治、钱钟书和等多位先生。

抗战时期在西南联大继续学习,1939年毕业。

随后考取清华大学外文系研究生,师从吴元达先生,研究17世纪法国古典主义文学。

1941年以优异的成绩毕业于清华大学研究院,硕士论文是《莫里哀喜剧里的悲剧因素》,毕业后留在外语系任教至1946年。

抗战胜利后,美国国务院为中国学生赴美读研究生设立奖学金,李赋宁先生通过考试得到这个奖学金,入耶鲁大学研究院英语系学习。

入学后以优异成绩通过了法语考试,被研究生导师誉为本系研究生法语考试有史以来的成绩。

1948年再次以优异成绩获得耶鲁大学英国语言文学硕士学位。

之后继续在耶鲁攻读博士,1949年通过了博士学位的资格考试。

这时全国解放,李赋宁先生放下已经完成了一半的学位论文,放弃博士学位,在耶鲁时,李赋宁曾和留学英国牛津大学的同学王佐良、许国璋,以及留学美国芝加哥大学的周珏良通信,相约共同回国执教,我教中世纪,佐良教文艺复兴和莎士比亚,国璋教18世纪,珏良教19世纪。

1950年毅然回国,满腔热情地投入到建设新中国的壮丽而艰巨的事业中,同王佐良、许国璋、周珏良和杨周翰等同辈优秀英国语言和文学学者一道艰苦奋斗,建立了我国自己的外语语言和和文学教育体系,以卓越的学识和非凡的人格榜样,为国家培养了无数栋梁之才,做出了巨大贡献。

初任清华大学外文系副教授,1952年院系调整后调到北京大学任西语系教。

2018年1月24日上午8时零5分,我国著名资深翻译家、中国翻译协会原会长、广播电影电视部原副部长刘习良同志在北京逝世,享年82岁。

1936年,刘老出生在天津,1957年毕业于北京外国语学院西班牙语系,1981年参加中国共产党,自1982年起历任中国翻译协会理事、副秘书长、常务理事、常务副会长、会长、顾问等职。

在任会长期间,领导协会完成从纯学术团体向学术、行业并举的社会团体的转型,中国译协的职能和工作领域向行业管理扩展,为协会彻底转变为行业协会打下良好基础,为中国翻译协会、中国翻译事业的改革转型和发展发挥了重要领导作用。

2012年被中国翻译协会授予“翻译事业特别贡献奖”。

刘老长期从事口笔译工作,参加过《毛泽东选集》第1,2,3,5卷西班牙文版以及党和政府重要文件的翻译和审定稿工作。

他与妻子笋季英共同翻译了多部西班牙语经典文学著作。

比如哥伦比亚著名作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯的《枯枝败叶》《恶时辰》《礼拜二午睡时刻》,危地马拉著名作家米盖尔·安赫尔·阿斯图里亚斯的《玉米人》,智利作家伊莎贝尔·阿连德的《幽灵之家》,以及尼加拉瓜著名作家塞尔希奥·拉米雷斯的《天谴》。

中国翻译协会这样评价刘老:刘习良同志在中国翻译界享有极其崇高的威望,受到中国翻译界广泛的敬重和爱戴,是我国翻译以及中外文化交流事业的杰出代表,他的逝世是我国翻译界的巨大损失,刘习良同志对中外文化交流事业及中国翻译事业的繁荣和发展、对中国翻译协会的成长与进步所做出的贡献将永远铭记在我们心中。

他的遗体送别仪式已于2018年2月1日上午8点30分在八宝山殡仪馆礼堂举行,愿刘老一路走好!。