制度 制度变迁与经济绩效27页PPT

- 格式:ppt

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:3

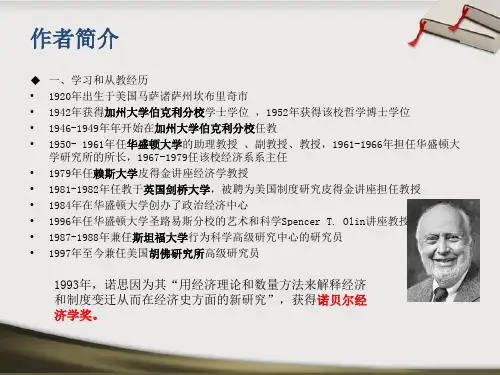

韦森:再评诺斯的制度变迁理论*摘要:本文部分选改自笔者为道格拉斯•C•诺斯教授的《制度、制度变迁与经济绩效》一书的新中译本所写的代译序。

第一节对诺斯的生平和著作做了简短的介绍。

第二节对《制度、制度变迁与经济绩效》的基本思想和理论结构进行了较全面的评述。

第三节对20世纪90年代以来诺斯在制度研究和制度变迁理论方面的主要学术贡献做了一些介绍和评论,尤其是对诺斯的最新著作《理解经济变迁过程》和他与一些合作者的新作“解释有记载人类历史的一种概念框架”长文中的一些观点做了一些解读、评论和商榷。

从诺斯2000年之后的一些新近文著中,可以清楚地发现,他越来越注重研究经济制度变迁与政治体制变迁内在关联机制,且越来越重视研究人们的信念、认知、心智构念和意向性在人类社会制度变迁中的作用。

关键词:制度制度变迁非个人化交换心智构念开放进入的社会秩序“经济学家们已经正确地认识到经济学是一种选择理论。

然而,要改善人类的前景,我们必须理解人类决策的来源。

这是人类生存的一个必要条件。

”(一)对于诺贝尔经济学奖得主之一道格拉斯•诺斯(Douglass C. North, ——一译“诺思”)以及他的制度变迁理论,国内经济学界以及其他社会科学界的许多人目前应该说都比较熟悉了。

这主要是因为,诺斯的几本主要著作——包括这本《制度、制度变迁与经济绩效》——以前都有过数种中译本,以至于诺斯本人的一些理论洞见,业已成了许多高校的经济学教师、经济学专业的高年级学生和研究生们耳熟能详的现代经济学常识了。

另外,除诺斯本人的文著大都有了中译文本之外,自1995年以来,诺斯教授也曾多次来过中国,并曾在北大、复旦、清华等高等学校做过讲演,宣讲他的制度变迁理论的一些主要观点;国内一些经济学人(包括笔者自己,见汪丁丁,1992;姚洋,2002;韦森,1999a, 1999b,2001,Li, 2003)也在过去的十多年中对诺斯的理论做了一些介绍和评论。

随着新制度经济学(New Institutionalism)前些年在中国经济学界大行其道,尤其是在诺斯与罗伯特•福格尔(Robert W. Fogel)于1993年获(纪念)诺贝尔经济学奖之后,诺斯的一些理论发现比较快地在国内经济学界得到传播,因而诺斯本人也已经成为在中国经济学界被引用率最高的当代经济学家之一。

制度、制度变迁与经济成就原著/道格拉斯•诺斯译者/刘瑞华导读刘瑞华(清华大学经济研究所副教授)一道格拉斯·诺斯(Douglass C. North,1920-)是当代经济史学界最受瞩目的大师之一。

这本《制度、制度变迁与经济成就》是他的近期著作。

为了理解诺斯的理论脉络,有必要介绍一些他早期著作的内容。

诺斯在学术上的贡献与1950 年以来西方学界兴起的「新经济史」或「计量史学」(cliometrics)密切相关。

第二次世界大战之后,从美国的经济史学界崛起的新一代学者特别强调结合经济学与历史,并且致力于应用经济分析与统计方法研究历史问题。

诺斯就属于第一代的新经济史学家,在1950 年就开始推动应用经济理论分析历史的工作。

在1961年,诺斯就出版了《美国的经济成长,1790-1860年》(The Economic Growth of the United States,1790-1860)一书,探讨美国在内战以前的快速经济成长。

该书可说是新经济史革命开始之后的第一本专书,也是有关美国经济史的一本经典之作。

诺斯在该书中清楚的利用《国富论》的论点和美国的历史资料,说明十九世纪前美国经济成长的动力是来自出口贸易、资本流入与区域扩张,由于这些动力引发了专业分工的利益与组织的创新,而提高社会所得。

此外,这些力量也导致教育与知识的投资,以及技术进步而产生长远的影响。

接着在1966年,诺斯又写了《美国过去的成长与福利:一部新经济史》(Growth and Welfare in the American Past:A New Economic History )。

这本书中,他延续了前书的分析,进一步探讨美国经过快速成长的后果。

在他的分析之下,美国在十九世纪以后的土地政策、农民抗争和政府积极介入经济活动的发展,都有其历史背景。

诺斯也在这本书里开始提出对公共部门的政策和法规的历史分析。

在1960至1966年之间正是新经济史全面拓展的时候,诺斯担任了《经济史学刊》(Journal of Economic History)的主编之一。

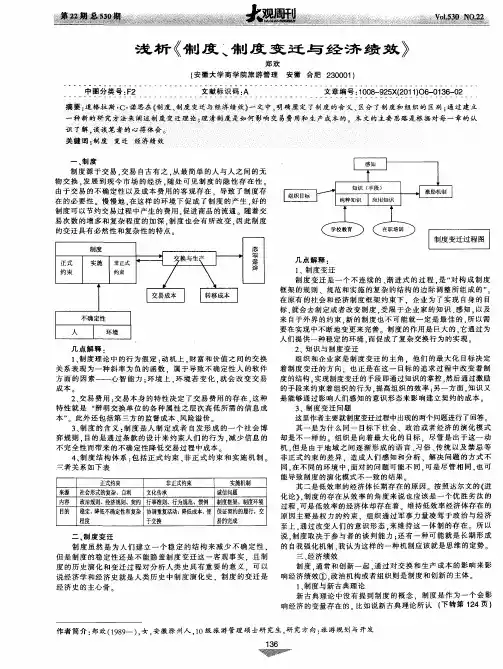

制度制度绩效与经济变迁1制度经济学理论基础扩展、提升篇(二)《制度、制度变迁与经济绩效》——诺思”经济学家们已经正确地认识到经济学是一种选择理论。

然而要改进人类的前景, 我们必须理解人类决策的来源, 这是人类生存的一个必要条件。

——诺思( , P。

170) ”制度是一个社会的博弈规则, 或者更规范一点说, 它们一些人为设计的, 型塑人们互动关系的约束。

””institutions”基本上由三个基本部分构成: ”正式的规则, 非正式的约束( 行为规范, 惯例和自我限定的行事准则) 以及它们的实施特征( enforcement characteristics) ”制度分析方法论基础中三个基石性问题, 即( 1) 人类合作( 2) 制度分析中的行为假定( 3) 以及人类交换中的交易费用( transaction costs) 问题。

在许多情况下, 人们不但有财富最大化的行为, 还有利她主义( altruism) 和自我约束的行为, 而这些不同动机会极大地改变人们实际选择的社会结果。

诺思还认为, 人们是经过某些先存的心智构念( preexisting mental consttructs) 来处理信息各辨别环境的, 因而这些先存的心2智构念对制度的形成、维系和变迁, 都有着重要的影响。

诺思还深刻指出, 由于在人类的社会互动过程中, 每个人所拥有的有关她人行为的信息均是不完全的, 因而, 每个人在社会选择中处理、组织以及利用信息时均存在着一定的心智能力上的局限( 原因) 。

”人的这种心智能力与辨别环境时的不确定性结合在一起,便演化出了存在简化处理过程的规则和程序, 由此而形成的制度框架则经过结构化人们的互动, 限制了行为人的选择集合。

”诺思说”我的制度理论是建立在一个有关人类行为的理论与一个交易费用的理论相结合的理论基础之上的。

当我们将这二者结合在一起时, 我们就能理解一种制度的存在, 以及她们在社会运行中发挥了何种作用。

制度制度变迁与经济绩效电子书摘要:农村资金互助社的产生是一种诱致性制度变迁,是在农村金融供给不足的条件下产生的金融制度创新。

农村资金互助社在一定程度上缓解了农户融资难的问题,具有其他金融机构所不可比拟的制度优势。

本文试图从资金互助社的制度变迁和制度绩效两方面进行探讨,并对现行资金互助社运行中存在的问题给出一定的政策建议。

关键词:农村资金互助社;制度变迁;制度绩效一、引言金融发展是经济增长的前提。

然而,当前的农村金融供给远不能满足农户的金融需求,农村金融抑制现象严重,金融二元结构特征明显,改革现有的农村金融体系势在必行。

自“十一五”时期以来,中央先后下达多项支持农村发展的政策,提出要改革现有农村金融体制,兴办服务三农的多种所有制金融组织。

农村资金互助社正是在这种背景下产生的。

2004年7月,第一家资金互助社在吉林省梨树县闫家村诞生。

2007年7月,中国银监会2007年第7号文件下发了《农村资金互助社管理暂行规定》,对资金互助社的设立予以规范。

二、农村资金互助社的制度变迁制度变迁是制度的替代、转换与交易过程。

从理论上讲,制度变迁的内在动因是为了获得外部利润,外部利润是在现有制度条件下无法获得的利润。

从交易费用的角度来看,制度的变迁源于交易费用的降低,一种经济组织能够替代另一种经济组织的原因是因为它具有交易成本上的优势。

农村资金互助社的产生存在着一个制度变迁的过程。

2.农村资金互助社是一种诱致性制度变迁。

诱致性制度变迁指的是现行制度安排的变更或替代,或者是新制度安排的创造,它由个人或一群人,在响应获利机会时自发倡导、组织和实行(林毅夫,1994)。

资金互助社是在农村金融供给不能满足需求的情况下农户自发的一种制度创新。

诱致性制度变迁是对制度非均衡的一种反应,旧的制度均衡被打破,人们会去寻求比现有制度安排更有效益的制度安排,以实现更大的收益。

在现有农村金融金融不能满足制度供给的情况下,人们势必会努力打破这种失衡的状况,积极进行金融创新增加农村金融的供给,以实现农村金融供求的新的均衡,农村资金互助社正是在这种情况下应运而生。