温度控制系统的滞后校正

- 格式:doc

- 大小:525.50 KB

- 文档页数:12

系统滞后校正实验报告1. 引言偏心旋转检测是一种常用的实验方法,用于检测物理实验中旋转系统的质量分布是否均匀。

它在机械工程、物理学和工业制造等领域中有着广泛的应用。

本实验旨在通过测量旋转系统在不同偏心位置下的振动特性,来判断旋转系统是否存在偏心现象。

本报告将介绍实验的目的、实验装置与测量方法、实验结果分析以及结论和改进建议等内容。

2. 实验目的本实验的主要目的有以下几点:- 了解偏心旋转检测的基本原理和方法;- 掌握旋转系统的振动测量方法;- 验证旋转系统在不同偏心位置下的振动特性。

3. 实验装置与测量方法3.1 实验装置本实验使用的实验装置主要包括旋转系统、支架、偏心轴、振动传感器和数据采集仪等组成。

3.2 测量方法在实验中,首先需要将旋转系统安装在支架上,并调整至水平位置。

然后在旋转系统上安装偏心轴,并在不同位置添加偏心块,使旋转系统产生偏心现象。

接下来,通过振动传感器测量旋转系统在不同偏心位置下的振动幅值。

最后,利用数据采集仪将振动信号转化为电信号,并通过计算机进行数据处理和分析。

4. 实验结果分析在实验中,我们选择了不同重量的偏心块,分别在旋转系统上不同位置进行测量。

实验数据经过处理后,将振动幅值与偏心位置进行对比,得到以下图表:偏心位置(mm)振动幅值(m/s^2)0 0.15 0.1510 0.215 0.2520 0.325 0.35通过观察上表可以得出如下结论:- 随着偏心位置的增加,旋转系统的振动幅值也在增加;- 偏心位置与振动幅值之间存在线性关系。

5. 结论和改进建议根据实验结果,在旋转系统中添加偏心块会导致系统的振动幅值增加,且偏心位置与振动幅值之间存在线性关系。

因此,可以通过测量旋转系统的振动来判断是否存在偏心现象。

然而,本实验中的测量结果可能受到实验装置的精度和环境因素的影响,因此在实际应用中需要更加严谨的设计和测量方法。

改进建议:- 使用更加精确的测量设备和方法,以提高测量结果的准确性;- 进一步研究旋转系统的振动特性,以确定偏心位置和振动幅值之间的关系;- 探索其他方法来检测旋转系统的偏心现象,以提高检测的准确性和效率。

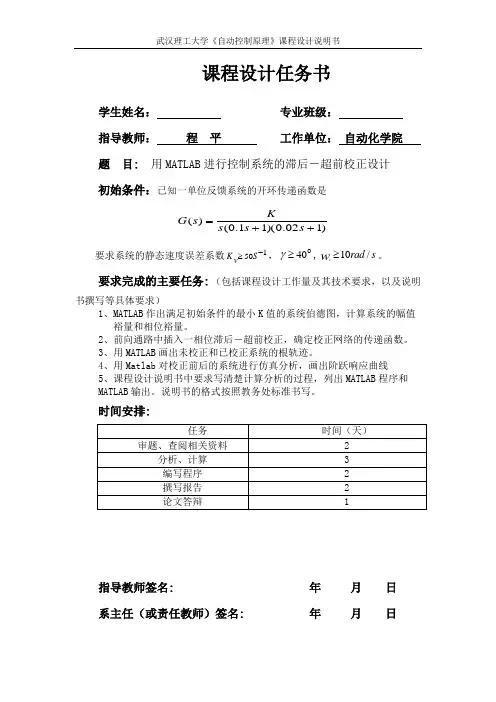

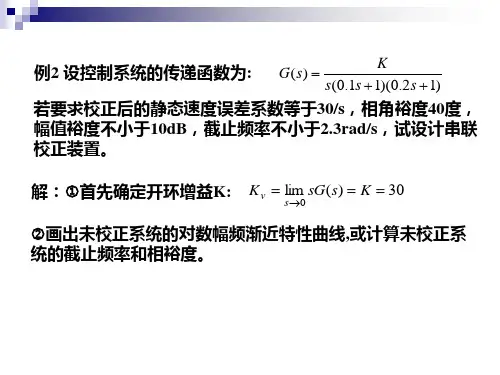

课程设计任务书学生姓名: 专业班级:指导教师: 程 平 工作单位: 自动化学院 题 目: 用MATLAB 进行控制系统的滞后-超前校正设计 初始条件:已知一单位反馈系统的开环传递函数是)102.0)(11.0()(++=s s s Ks G要求系统的静态速度误差系数150-≥S v K , 40≥γ,s rad w c /10≥。

要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、MATLAB 作出满足初始条件的最小K 值的系统伯德图,计算系统的幅值裕量和相位裕量。

2、前向通路中插入一相位滞后-超前校正,确定校正网络的传递函数。

3、用MATLAB 画出未校正和已校正系统的根轨迹。

4、用Matlab 对校正前后的系统进行仿真分析,画出阶跃响应曲线5、课程设计说明书中要求写清楚计算分析的过程,列出MATLAB 程序和MATLAB 输出。

说明书的格式按照教务处标准书写。

时间安排:指导教师签名: 年 月 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 日串联滞后-超前校正兼有滞后校正和超前校正的优点,即已校正系统的响应速度较快,超调量较小,抑制高频噪声的性能也较好。

当校正系统不稳定,且要求校正后系统的响应速度,相角裕度和稳态精度较高时,以采用串联滞后-超前校正为宜。

其基本原理是利用滞后-超前网络的超前部分来增大系统的相角裕度,同时利用滞后部分来改善系统的稳态性能。

此次课程设计就是利用MATLAB对一单位反馈系统进行滞后-超前校正。

通过运用MATLAB的相关功能,绘制系统校正前后的伯德图、根轨迹和阶跃响应曲线,并计算校正后系统的时域性能指标。

关键字:超前-滞后校正 MATLAB 伯德图时域性能指标1 滞后-超前校正设计目的和原理 (1)1.1 滞后-超前校正设计目的 (1)1.2 滞后-超前校正设计原理 (1)2 滞后-超前校正的设计过程 (3)2.1 校正前系统的参数 (3)2.1.1 用MATLAB绘制校正前系统的伯德图 (4)2.1.2 用MATLAB求校正前系统的幅值裕量和相位裕量 (4)2.1.3 用MATLAB绘制校正前系统的根轨迹 (5)2.1.4 对校正前系统进行仿真分析 (6)2.2 滞后-超前校正设计参数计算 (7) (8)2.2.1 选择校正后的截止频率c2.2.2 确定校正参数 (8)2.3 滞后-超前校正后的验证 (9)2.3.1 用MATLAB求校正后系统的幅值裕量和相位裕量 (9)2.3.2 用MATLAB绘制校正后系统的伯德图 (10)2.3.3 用MATLAB绘制校正后系统的根轨迹 (11)2.3.4 用MATLAB对校正前后的系统进行仿真分析 (12)3 心得体会 (14)参考文献 (16)用MATLAB进行控制系统的滞后-超前校正设计1 滞后-超前校正设计目的和原理1.1 滞后-超前校正设计目的所谓校正就是在系统不可变部分的基础上,加入适当的校正元部件,使系统满足给定的性能指标。

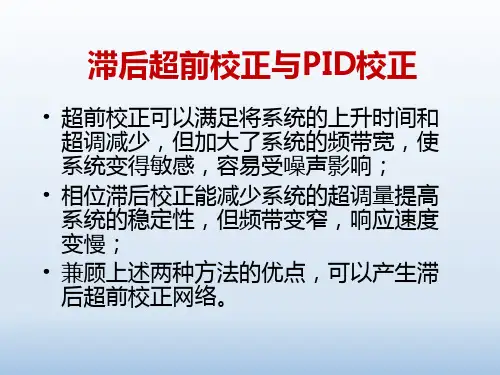

串联超前校正和滞后校正的不同之处在控制系统中,超前校正和滞后校正是两种常见的校正方法。

它们都是为了提高系统的稳定性和性能而采取的措施。

然而,它们的实现方式和效果却有很大的不同。

本文将从理论和实践两个方面,分别探讨串联超前校正和滞后校正的不同之处。

一、理论分析1. 超前校正超前校正是指在控制系统中,通过提前控制信号的相位,使得系统的相位裕度增加,从而提高系统的稳定性和响应速度。

具体来说,超前校正是通过在控制信号中加入一个比例项和一个积分项,来提高系统的相位裕度。

这样,系统就能更快地响应外部干扰和变化,从而提高系统的性能。

2. 滞后校正滞后校正是指在控制系统中,通过延迟控制信号的相位,使得系统的相位裕度减小,从而提高系统的稳定性和抗干扰能力。

具体来说,滞后校正是通过在控制信号中加入一个比例项和一个微分项,来减小系统的相位裕度。

这样,系统就能更好地抵抗外部干扰和变化,从而提高系统的性能。

二、实践应用1. 超前校正超前校正在实践中的应用非常广泛。

例如,在电力系统中,超前校正可以用来提高电力系统的稳定性和响应速度。

在机械控制系统中,超前校正可以用来提高机械系统的精度和响应速度。

在化工生产中,超前校正可以用来提高化工生产的稳定性和生产效率。

2. 滞后校正滞后校正在实践中的应用也非常广泛。

例如,在飞行控制系统中,滞后校正可以用来提高飞行器的稳定性和抗干扰能力。

在汽车控制系统中,滞后校正可以用来提高汽车的稳定性和安全性。

在医疗设备中,滞后校正可以用来提高医疗设备的精度和稳定性。

总之,串联超前校正和滞后校正是两种常见的校正方法,它们都是为了提高系统的稳定性和性能而采取的措施。

然而,它们的实现方式和效果却有很大的不同。

在实践中,我们需要根据具体的应用场景和需求,选择合适的校正方法,以达到最佳的控制效果。

温度控制系统滞后校正环节设计一、引言在工业生产过程中,温度控制是一个非常重要的环节。

为了保持生产过程的稳定性和质量,需要对温度进行精确的控制。

然而,由于温度传感器存在滞后问题,控制系统输出的温度信号将滞后于实际测量值。

为了解决这个问题,需要设计一个滞后校正环节,用于补偿温度的滞后。

二、滞后校正原理温度传感器的滞后现象主要是由于传感器自身的响应速度和传输延迟引起的。

传感器的响应速度是指传感器从接收输入信号到产生输出信号的过程中所需要的时间。

传输延迟是指信号从传感器到控制系统的传输时间。

滞后校正的原理是在温度控制系统的反馈回路中增加一个补偿环节,通过对输出信号进行滞后处理,实现对温度的滞后校正。

具体的滞后校正算法可以根据传感器的响应速度和传输延迟来确定。

1.滞后校正器的位置:滞后校正器应该放置在温度控制系统的反馈回路中,通常放在控制器的输出端。

2.滞后校正算法:滞后校正算法的设计需要考虑传感器的响应速度和传输延迟。

一种常用的滞后校正算法是通过对输出信号进行延迟处理,使得输出信号与实际温度值保持一致。

具体的算法可以根据实际需求来确定。

3.滞后校正器的参数调试:一旦滞后校正器的算法确定,就需要通过实验来调试滞后校正器的参数。

参数调试包括滞后时间和补偿幅度的确定。

滞后时间是指滞后校正器对输出信号的延迟时间,补偿幅度是指滞后校正器对输出信号的增益。

通过不断调试参数,使得滞后校正器对温度的滞后校正达到最佳效果。

4.稳定性分析:在设计滞后校正环节时,还需要进行稳定性分析。

稳定性分析是指分析滞后校正环节对温度控制系统稳定性的影响。

通过稳定性分析,可以确定滞后校正环节的参数范围,以保证温度控制系统的稳定性。

四、实验验证设计完成滞后校正环节后,还需要进行实验验证。

实验验证可以通过对比滞后校正前后的温度数据来评估滞后校正环节的性能。

实验结果应该接近滞后校正前的实际温度值,以验证滞后校正环节的效果。

五、总结滞后校正环节的设计是温度控制系统中非常重要的一个环节。

自动控制原理滞后系统知识点总结自动控制原理中,滞后系统是一种常见的控制系统,也是控制理论中的重要知识点之一。

本文将对滞后系统进行全面的知识点总结,包括定义、传递函数、特性、应用等方面,帮助读者更好地理解和应用滞后系统。

1. 滞后系统的定义滞后系统是一种控制系统,其输出信号滞后于输入信号。

它通过延迟输出信号,平衡输入和输出之间的关系。

滞后系统的主要作用是改变输入信号的相位,使得输出信号能够更好地适应被控对象的特性。

2. 滞后系统的传递函数滞后系统的传递函数可以通过数学模型来表示。

一般而言,滞后系统的传递函数可以用一阶滞后环节来描述,其传递函数表达式为:G(s) = K/(Ts+1),其中K表示增益,T表示时间常数。

3. 滞后系统的特性滞后系统具有以下几个主要特性:3.1 相位滞后:滞后系统通过改变输入信号的相位来实现控制效果,使得输出信号能够滞后于输入信号。

3.2 幅频特性:滞后系统对于不同频率的输入信号具有不同的幅度衰减特性,可以通过调整滞后系统的参数来改变幅频特性。

3.3 稳定性:滞后系统对于特定的增益和时间常数可以实现系统的稳定性,保证系统的输出信号不会出现不稳定现象。

4. 滞后系统的应用滞后系统在自动控制中有着广泛的应用,主要体现在以下几个方面:4.1 相位校正:滞后系统通过改变输入信号的相位,可以实现对系统输出信号的相位校正,提高系统的稳定性和响应速度。

4.2 频率补偿:滞后系统可以通过调整时间常数来实现对输入信号的幅度衰减特性,提高系统对不同频率信号的补偿能力。

4.3 参数调节:滞后系统的参数可以根据被控对象的特性进行调节,达到最佳的控制效果,提高系统的性能。

综上所述,滞后系统是自动控制原理中的重要知识点,它通过改变输入信号的相位来实现对系统的控制。

滞后系统具有相位滞后、幅频特性和稳定性等特点,并广泛应用于相位校正、频率补偿和参数调节等方面。

深入理解和掌握滞后系统的知识,对于掌握自动控制原理和应用具有重要意义。

温度传感器的时间常数与滞后,温度传感器测温影响因素以及温度传感器的误差避免温度传感器temperature transducer,利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为可用输出信号。

温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。

按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。

现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。

温度传感器的时间常数与滞后改善措施温度传感器时间常数和滞后与温度传感器的热容量和热阻有关,除选用时间常数、滞后小的温度传感器外,还应保证合理插入深度和正确安装方法,才能保证温度测量准确性、温度控制系统的稳定性和控制质量。

温度传感器时间常数和滞后实践证明热电偶、热电阻、双金属温度计当被测温度突然发生变化时,其输出会延迟一段时间,这段延迟时间△一般叫做纯滞后或纯时延。

在延迟△后,会以近似于指数曲线的规律变化(如下图所示),如忽略△,并以介质温度变化做计时起点,则上述曲线符合T=△T(1-e-t/),此式中T为温度;△T为温度变化;t为时间;为时间常数。

时间常数及时反应曲线起点的切线与平衡温度交点A所对应的时间,也就是输出变化63.2%△T所需要的时间。

正确认识和对待温度传感器的时间常数和滞后,是一个很重要的问题。

其关系到能否正确测量温度,及时反映被测量温度的变化。

其对温度控制系统的稳定性及控制质量好坏,具有举足轻重的作用,所以是一个不容忽视的问题。

如何改善温度传感器的时间常数和滞后温度传感器时间常数和滞后的大小,取决于元件的热容量和热阻。

因为温度传感器升温需要吸收一定的热量,其变化1℃所需要的热量就是温度传感器的热容量,热容量越小越好。

温度传感器传热又需要克服热阻,这和元件的结构、大小都有直接的关系。

金属是热的良导体,热阻的大小常受温度传感器的气隙、绝缘物、保护套管的影响。

系统的滞后频域校正法

系统的滞后频域校正法是一种基于频域分析的控制系统校正方法,其主要目的是消除系统的滞后响应,提高系统的稳定性和响应速度。

步骤:

1.进行频域分析,得到系统的频率响应曲线,可以使用频率响应函数或传递函数进行分析。

2.确定系统的滞后频率ωH,即始终滞后于输入信号的最高频率。

3.在滞后频率的左侧选择一个频率ωa,使得系统的相位延迟角φ(ωa)为-π/4。

4.根据滞后频率和ωa之间的差异,计算相位补偿角δ。

5.应用相位补偿器,将补偿角δ加到系统的传递函数中,以消除系统在滞后频率处的相位延迟。

6.检查校正后的频率响应曲线,确保相位延迟角在滞后频率

处为零。

注意事项:

1.在选择频率ωa时,应该尽可能选择靠近滞后频率但又远离系统的干扰频率。

2.应该检查校正后的频率响应曲线,并根据需要进行调整,以达到最佳的系统性能。

3.在进行相位补偿时,应该小心使用带通滤波器等滤波器,以避免引入不必要的相位延迟。

相位超前校正和滞后校正的区别相位超前校正和滞后校正是电路中常用的两种方法,用于调整信号的相位。

它们在电子领域中具有重要的应用,尤其在通信系统和控制系统中起着至关重要的作用。

本文将详细介绍相位超前校正和滞后校正的区别。

一、相位超前校正相位超前校正是一种使信号相位提前的技术。

在电路中,我们常常遇到信号相位滞后或者信号延迟的情况,这是由于电路元件的特性或者传输介质的影响所致。

为了解决这个问题,我们可以采用相位超前校正的方法。

相位超前校正的原理是在信号路径中引入一个或多个滤波器,并通过合理设计滤波器的参数,使得滤波器对频率较低的信号具有较大的增益,从而使得信号的相位提前。

相位超前校正常用于控制系统中,以提高系统的稳定性和响应速度。

例如,在飞机的自动驾驶系统中,采用相位超前校正可以使飞机更加稳定地飞行。

二、滞后校正滞后校正则是一种使信号相位延迟的技术。

在某些情况下,我们需要延迟信号的相位,以满足特定的要求。

比如,在音频处理中,我们可能需要将不同的音频信号进行时间对齐,以达到更好的音效效果。

此时,我们可以采用滞后校正的方法来实现。

滞后校正的原理是通过引入一个或多个滤波器,在信号路径中对频率较高的信号进行衰减,从而使得信号的相位发生延迟。

滞后校正常用于音频处理、图像处理等领域,以实现信号的同步和对齐。

例如,在音频混音中,我们可以采用滞后校正的方法,将不同音轨的信号进行时间对齐,以获得更好的混音效果。

三、相位超前校正与滞后校正的区别相位超前校正和滞后校正的区别主要体现在以下几个方面:1. 目的不同:相位超前校正的目的是使信号的相位提前,以提高系统的稳定性和响应速度;滞后校正的目的是使信号的相位延迟,以实现信号的同步和对齐。

2. 原理不同:相位超前校正通过引入滤波器来增益低频信号,从而使得信号的相位提前;滞后校正通过引入滤波器来衰减高频信号,从而使得信号的相位延迟。

3. 应用领域不同:相位超前校正主要应用于控制系统中,以提高系统的稳定性和响应速度;滞后校正主要应用于音频处理、图像处理等领域,以实现信号的同步和对齐。

1 无源滞后校正的原理1.1设计原理所谓校正,就是在系统中加入一些其参数可以根据需要而改变的机构或装置,使系统整个特性发生变化,从而满足给定的各项性能指标。

系统校正的常用方法是附加校正装置。

按校正装置在系统中的位置不同,系统校正分为串联校正、反馈校正和复合校正。

按校正装置的特性不同,又可分为PID 校正、超前校正、滞后校正和滞后-超前校正。

这里我们主要讨论串联校正。

一般来说,串联校正设计比反馈校正设计简单,也比较容易对信号进行各种必要的形式变化。

在直流控制系统中,由于传递直流电压信号,适于采用串联校正;在交流载波控制系统中,如果采用串联校正,一般应接在解调器和滤波器之后,否则由于参数变化和载频漂移,校正装置的工作稳定性很差。

串联超前校正是利用超前网络或PD 控制器进行串联校正的基本原理,是利用超前网络或PD 控制器的相角超前特性实现的,使开环系统截止频率增大,从而闭环系统带宽也增大,使响应速度加快。

1.2 无源滞后网络校正的原理无源滞后网路电路图如下。

1R图1-1无源滞后网络电路图如果信号源的内部阻抗为零,负载阻抗为无穷大,则滞后网络的传递函数为T s T s Ts Ts s U s U s G c 1111)()()(12++⋅=++==ααα分度系数时间常数在设计中力求避免最大滞后角发生在已校系统开环截止频率''c ω附近。

如图1-2所示,选择滞后网络参数时,通常使网络的交接频率Tα1远小于''c ω一般取=T α1''c ω/10图1-2校正装置的波德图当它与由于滞后校正网络具有低通滤波器的特性,因而系统的不可变部分串联相连时,会使系统开环频率特性的中频和高频段增益降低和截止频率减小,从而有可能使系统获得足够大的相位裕度,它不影响频率特性的低频段。

由此可见,滞后校正在一定的条件下,也能使系统同时满足动态和静态的要求。

1.3 设计步骤所研究的系统为最小相位单位反馈系统,则采用频域法设计串联无源滞后网络的步骤如下:C R R T R R R )(121212+=<+=α1) 根据稳态误差要求,确定开环增益K 。

滞后校正原理

滞后校正原理是一种控制系统的校正方法,主要用于改善系统的稳态性能。

其基本原理是利用滞后网络的高频幅值衰减特性,使系统的截止频率下降,从而使系统获得足够的相位裕度。

具体来说,滞后校正通过降低高频增益,使系统的总增益增大,从而改善了稳态精度(降低了稳态误差)。

同时,系统中包含的高频噪音也可以得到衰减,增强了系统的抗干扰能力。

此外,滞后校正还可以保持暂态性能不变的基础上,提高开环增益。

或者等价地说,滞后校正可以补偿因开环增益提高而发生的暂态性能的变化。

总的来说,滞后校正是一种有效的控制系统校正方法,能够改善系统的稳态性能和抗干扰能力。

超前滞后校正原理你看啊,在控制系统里就像在管理一个小世界一样。

有时候这个系统它表现得不太好,就像一个调皮的小孩,老是达不到我们想要的效果。

这时候呢,超前校正和滞后校正就像是两位神奇的小助手跑出来帮忙啦。

先说说超前校正吧。

超前校正就像是一个充满活力的小机灵鬼。

想象一下,系统就像一辆汽车在行驶,但是它的转向有点慢,不能很快地按照我们想要的方向改变。

超前校正就像是给这辆汽车装了一个超级灵敏的转向助力器。

它的原理呢,就是在系统的某个地方加进去一些东西,让系统能够提前做出反应。

比如说,在信号还没完全变大或者变小之前,就提前调整系统的状态。

这就好比你知道前面的路要拐弯了,你提前就开始转动方向盘,而不是等到到了拐弯的地方才开始转。

超前校正它主要是改变了系统的相角裕度,让系统变得更加稳定而且快速响应。

就像那个提前做好准备的人,不管遇到什么情况都能快速应对,不会手忙脚乱的。

再来说说滞后校正。

滞后校正就像是一个沉稳的老大哥。

它的作用方式有点不一样哦。

如果说超前校正像是快刀斩乱麻,那滞后校正就是慢条斯理地调整。

比如说系统里有些高频的噪声或者干扰,就像一群小苍蝇在捣乱。

滞后校正就像是一个大扇子,慢慢地把这些苍蝇给赶走。

它主要是通过降低系统的高频增益来达到这个目的的。

就像是在一个热闹的派对上,那些吵闹的高音部分被慢慢地降低了音量,让整个系统变得更加平稳。

滞后校正不会像超前校正那样让系统快速反应,但是它能让系统在长期的运行中更加稳定可靠。

它就像是给系统打了一针镇定剂,让那些过度兴奋或者不稳定的因素慢慢平静下来。

这超前校正和滞后校正啊,它们的存在都是为了让系统变得更好。

有时候我们的系统可能既需要快速反应的能力,又需要长期稳定的状态。

这时候呢,我们可能就要把超前校正和滞后校正结合起来用啦。

就像一个超级英雄组合,一个负责冲锋陷阵,快速应对危机,一个负责稳住后方,保证长期的稳定和平静。

你可别小看这两个校正原理哦。

在很多实际的工程应用里,它们可是发挥着巨大的作用呢。

题 目: 温度控制系统的滞后校正初始条件:某温箱的开环传递函数为3()(41)sp e G s s s -=+要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、 试用Matlab 绘制其波特图和奈奎斯特图,计算相角裕度和幅值裕度;2、 试设计滞后校正装置,使系统的相角裕度增加15度。

3、 用Matlab 对校正后的系统进行仿真,画出阶跃相应曲线时间安排:指导教师签名: 年 月 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 日温度控制系统的滞后校正1 系统传递函数分析该传递函数由比例环节,延迟环节,积分环节,惯性环节组成。

1.1比例环节比例环节的传递函数和频率特性:1)(=s G 1)(=ωj G幅值特性和相频特性:。

)()(1|)G(j |)A (=∠===ωωϕωωj G对数幅频特性和对数相频特性:。

)(020lg1)20lgA()(L ====ωϕωω所以对数幅频特性L (ω)是ω轴线。

1.2延迟环节延迟环节的传递函数和频率特性:s e s G 3)(-= ωωj e j G 3)(-=幅频特性和相频特性:1|e *1||)G (j |)A(-3j ===ωωωϕωωωωω33.57)(3)()(3*-=-=∠=∠=-rad e j G j对数幅频特性和对数相频特性:ωωϕωω3*-57.3)(020lg1)20lgA()L(====由以上可知延迟环节不影响系统的幅频特性,只影响系统的相频特性。

1.3积分环节积分环节的传递函数和频率特性:ss G 1)(=ωωω901)(j e j j G -== 幅频特性和相频特性:ωωω11)(==j A 。

901)(-=∠=ωωϕj 积分环节的对数幅频特性和对数相频特性:。

-90)(-20lg )20lg(1/)20lgA()L(====ωϕωωωω由于Bode 图的横坐标按lg ω 刻度,故上式可视为自变量为lg ω ,因变量为L (ω)的关系式,因此该式在Bode 图上是一个直线方程式。

直线的斜率为−20dB/dec 。

当ω =1时,−20lg ω=0,即L (1) = 0 ,所以积分环节的对数幅频特性是与ω轴相交于ω =1,斜率为−20dB/dec 的直线。

积分环节的相频特性是ϕω= −90°,相应的对数相频特性是一条位于ω轴下方,且平行于ω 轴的水平直线。

1.4惯性环节惯性环节的传递函数和频率特性:ss G 411)(+=ωω411)(j j G +=幅值特性和相频特性:ωωωϕωωω4arctan 411)(1611|41|1)(2-=+∠=+=+=j j A对数幅频特性和对数相频特性:ωωϕωω-arctan4)()20lgA()(L ==1.5开环传递函数将j ω代替s 带入传递函数3()(41)sp e G s s s -=+求得:|)j41|1/()A(ωωω+*=ωωπωϕ3-arctan4-/2-)(=ϕ2用Matlab 绘制波特图和奈奎斯特图,计算相角裕度和幅值裕度MATLAB 提供的函数bode()和nyquist()不能直接绘制有延迟环节系统的波特图和奈奎斯特图。

由于延迟环节不影响系统的幅频特性而只影响系统的相频特性,因此可通过对相频的处理结合绘图函数的应用来绘制具有纯延迟环节系统的波特图和奈奎斯特图。

2.1绘制波特图绘制对数坐标图的程序如下:num=[1]; %开环传递函数的分子 den=conv([1 0],[4 1]); %开环传递函数的分母 w=logspace(-2,1,100); %确定频率围[mag,phase,w]=bode(num,den,w); %计算频率特性的幅值和相角 %利用相频特性求加上延迟环节后的相频特性 phase1=phase-w*57.3*3;subplot(211),semilogx(w,20*log10(mag));%绘制幅频特性 v=[0.01,10,-60,40];axis(v) grid%绘制相频特性subplot(212),semilogx(w,phase1); v=[0.01,10,-270,-90];axis(v) %设置坐标轴的标尺属性set(gca, 'ytick' ,[-270 -240 -210 -180 -150 -120 -90]) grid绘制的波特图如图2-1图2-1 开环传递函数的bode图2.2绘制奈奎斯特图绘制极坐标图的程序如下:num=[1]; %开环传递函数的分子den=conv([1 0],[4 1]); %开环传递函数的分母w=logspace(-1,2,100); %确定频率围[mag,phase,w]=bode(num,den,w); %计算频率特性的幅值和相角%利用相频特性求加上延迟环节后的相频特性phase1=phase*pi/180-w*3;hold on%用极坐标曲线绘制函数画出奈奎斯特图polar(phase1,mag)v=[-2.5,1,-1,1];axis(v)grid绘制的奈奎斯特图如图2-2图2-2 开环传递函数的nyquis 图分析:因为有延迟环节,所以当ω从0→∞变化时,幅角也从0→∞变化,所以奈奎斯特曲线为螺旋线。

2.3计算幅值裕度由相频特性曲线可知相角穿越频率0.26rad/s.=gω()|j4+1|1g g ωωω=g j G0.375|)j (G |1g ==ωh2.4计算相角裕度由bode 图可知截止频率0.48rad/s c =ω0-55.03-arctan4-90-180 180c c <==+=。

)(ωωωϕγc 所以系统不稳定。

3设计滞后校正装置3.1无源滞后校正装置图3-1 是由电阻和电容组成的无源滞后校正网络的电路图,其传递函数为1111)()()(22++=++==Ts bTs Cs bR Cs R s U s U s G r c c 其中)C R (R T 21+=,1212<+=R R R b ,b 为滞后网络的分度系数。

图3-1 无源滞后校正网络3.2计算校正函数11)(++=Ts bTs s Gc使系统的相角裕度增加15度。

已知未校正系统。

0.55-=γ,校正后。

-40.0''=γ''γ。

6-)''(c ωγ=又 '''-3'arctan4-90c c ωωγ。

= 由 0)''( L'20c =+ωb l g 得 0.707b =36.45)'' 1/(0.1b T c ==ω得到校正函数145.3618.25)(++=s s s Gc3.3检验相角裕度校正后系统的开环传递函数为)145.36)(14(e )18.25()('-3s+++=s s s s s G绘制对数坐标图的程序如下:num=[25.8 1]; %开环传递函数的分子 den=conv([conv([1 0],[4 1])],[36.45 1]); %开环传递函数的分母 w=logspace(-2,1,100); %确定频率围[mag,phase,w]=bode(num,den,w); %计算频率特性的幅值和相角 %利用相频特性求加上延迟环节后的相频特性 phase1=phase-w*57.3*3;subplot(211),semilogx(w,20*log10(mag)); %绘制幅频特性 v=[0.01,10,-40,60];axis(v) grid%绘制相频特性subplot(212),semilogx(w,phase1); v=[0.01,10,-270,-90];axis(v) %设置坐标轴的标尺属性set(gca, 'ytick' ,[-270 -240 -210 -180 -150 -120 -90]) grid绘制的波特图如图3-2所示由波特图可知,校正后函数的截止频率0.4rad/s 'c =ω其相角裕度为' .45'-arctan36 '-arctan4 arctan25.890)(180'c c c ,,ωωωωϕγ+=+=。

c 。

42.38-=满足给定指标要求。

图3-2 校正后开环传递函数bode图3.4校正装置参数设置经分析得T=(R1+R2)C,b=R2/(R1+R2)⌝=T=36.45b0.707因此可设0.01FC=R2=2577ΩR1=3645Ω4校正后的系统4.1校正后的仿真电路在Matlab中输入simulink命令,进入仿真界面。

仿真电路如图4-1图4-1 校正后开环传递函数的Matlab仿真电路4.2校正后系统阶跃响应曲线阶跃响应曲线如图4-2图4-2 校正后系统的阶跃响应曲线5 心得体会通过本次《自动控制原理》课程设计,我巩固了对课本知识的理解,更熟悉了对Matlab的使用,并开始将理论运用于实践。

为期5天的课程设计,时间不长,也算是对期末考试提前进行了笼统的复习,加深了我对自动控制原理的理解,扩展了自己的认识。

另外,此次课程设计让我了解到,我们以后在学习生活中要培养好的习惯,做事情要按照规则办事,一是提高办事效率,二是避免产生不必要的麻烦。

此次课程设计不仅仅是一次简单的设计,更是理论知识的强化,实践能力的培养,和思维方式的锻炼,相信这个学习的过程会是我们以后一笔宝贵的财富。

6参考文献胡寿松,自动控制原理(第五版),科学.2007静,MATLAB在控制系统中的应用,电子工业.2007 爱民,自动控制原理,清华大学.2007。