影像电子学基础第二版课程设计

- 格式:docx

- 大小:17.36 KB

- 文档页数:3

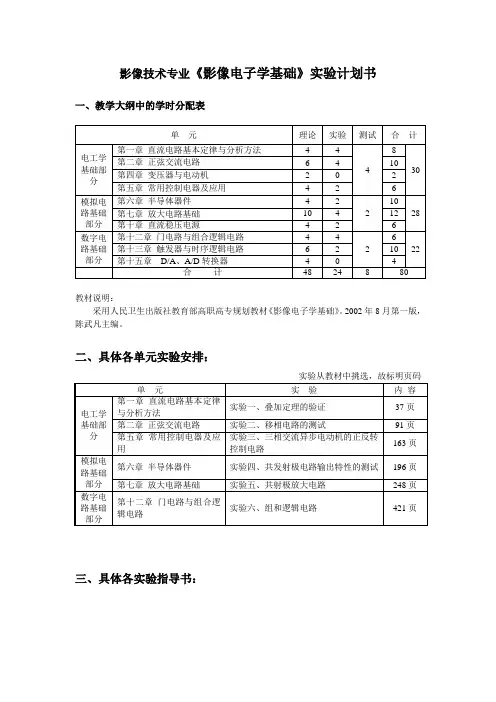

影像技术专业《影像电子学基础》实验计划书一、教学大纲中的学时分配表教材说明:采用人民卫生出版社教育部高职高专规划教材《影像电子学基础》。

2002年8月第一版,陈武凡主编。

二、具体各单元实验安排:实验从教材中挑选,故标明页码三、具体各实验指导书:实验一、叠加定理的验证(一)实验目的:1 学习直流电压表、直流电流表、电阻箱、滑性变阻器和直流稳压电源的使用方法。

2 加深对叠加定理及电压、电流参考方向的理解。

(二)实验设备与器材:直流稳压电源2台直流电压表(0~15~30V)1只直流电压表(0~50~100~300mA)3只电阻箱3只双刀双掷开关2只(三)实验内容及步骤:1 按照图1-65接线,当两个电源都作用时,测取各电压、电流值。

将数据填入表1-5。

21-5。

3将开关K1打向2,让电源10V单独作用,测取各电压及电流值,将数据填入表1-5。

(四)实验报告要求:1对图1-65所示电路用叠加定理进行分析计算,比较理论值与测量值有无差异?2 分析误差产生的原因,便说明哪些误差是可以消除的,便说明哪些误差是无法消除的(五)实验思考题:1 当20V电源单独作用时,开关K2不打向4可以吗,为什么?2当两个电源分别单独作用时,I2和I1支路的电流表为什么要调换极性?不调换行吗?实验二移向电路的测试(一)实验目的(1)培养独立设计简单电路的能力。

(2)加深对RC电路元件的认识。

(3)掌握信号发生器和示波器的使用方法。

(二)实验设备于器材底频信号发生器1台双踪示波器材1台电阻,电容元件若干(三)实验内容于步骤实验内容参看第七页。

由R、C元件构成的RC电路如图2-62所示。

(1)按照图2-26连接实验线路,在输入电压U =2V,频率F=1000HZ的条件下,用示波器测量在给定电路参数时的输出电压与输出电压的相位差。

(2)设计一个RC移相电路,在输入电压U =2V,频率F=1000HZ的条件下,调节RC参数值,使输出电压超前输入电压750,得出该状态下的RC参数值.(3)设计一个RC移相电路, 在输入电压U =2V,频率F=1000HZ的条件下,调节RC参数值,使输出电压滞后输入电压75度, 得出该状态下的RC参数值..(4)设计一个RC移相电路(可选择多个RC元件), 在输入电压U =2V,频率F=1000HZ的条件下,调节RC参数值,达到输出电压滞后输入电压1250的要求,得出该状态下的R、C参数值。

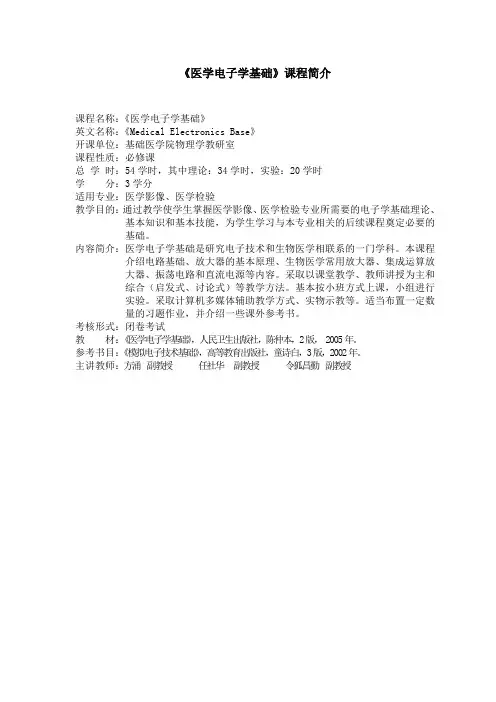

《医学电子学基础》课程简介

课程名称:《医学电子学基础》

英文名称:《Medical Electronics Base》

开课单位:基础医学院物理学教研室

课程性质:必修课

总学时:54学时,其中理论:34学时,实验:20学时

学分:3学分

适用专业:医学影像、医学检验

教学目的:通过教学使学生掌握医学影像、医学检验专业所需要的电子学基础理论、基本知识和基本技能,为学生学习与本专业相关的后续课程奠定必要的

基础。

内容简介:医学电子学基础是研究电子技术和生物医学相联系的一门学科。

本课程介绍电路基础、放大器的基本原理、生物医学常用放大器、集成运算放

大器、振荡电路和直流电源等内容。

采取以课堂教学、教师讲授为主和

综合(启发式、讨论式)等教学方法。

基本按小班方式上课,小组进行

实验。

采取计算机多媒体辅助教学方式、实物示教等。

适当布置一定数

量的习题作业,并介绍一些课外参考书。

考核形式:闭卷考试

教材:《医学电子学基础》,人民卫生出版社,陈仲本,2版,2005年。

参考书目:《模拟电子技术基础》,高等教育出版社,童诗白,3版,2002年。

主讲教师:方涌副教授任社华副教授令狐昌勤副教授。

电路与电子学基础第二版课程设计一、课程目的及背景电路与电子学是现代电气工程的基础学科,是理解和掌握电子元器件工作原理和电路功能设计的必修课程。

本门课程旨在通过对电子元器件和电路的研究,培养学生对电路基本知识和应用能力的掌握,使其能够为解决工程实际问题提供必要的基础支持。

二、课程体系本门课程共分为五个章节,分别为:第一章:基础知识介绍电子元器件的基本概念和分类、电路元件的特性和电路的设计方法。

第二章:电学基础介绍电路分析的基本理论,包括电压、电流、电阻、电感、电容等基本概念和基本定律,讲解直流电路和交流电路的分析方法。

第三章:放大器设计介绍放大器的分类和特性,讲解共射放大器、共基放大器、共集放大器等常用放大器的设计方法,以及反馈放大器的工作原理和设计。

第四章:滤波器设计介绍滤波器的分类和特性,讲解低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器的设计方法,以及多级滤波器和激励响应滤波器的应用。

第五章:功率放大器设计介绍功率放大器的工作原理和分类,讲解B类、AB类、A类等常用功率放大器的设计方法,以及分类D、E等新型功率放大器。

三、课程设计本门课程的实验任务包括三个部分:基础实验、综合实验和个人课程设计。

学生需要自主完成实验,提交实验报告。

1、基础实验基础实验为本门课程的基础内容和基本操作。

包括以下内容:(1)基本电路分析实验学生利用基本电路元件进行电路分析实验,从而理解电路的基本特性和分析方法。

(2)放大电路实验学生利用放大电路进行实验,掌握放大电路的工作原理和设计方法。

(3)滤波电路实验学生利用滤波电路进行实验,掌握滤波电路的工作原理和设计方法。

2、综合实验综合实验为本门课程的综合性任务。

要求学生结合前面所学内容,完成一个完整电路的设计和实现。

3、个人课程设计个人课程设计为本门课程的重要学习任务。

学生可以自主选择所感兴趣的电路进行设计和实现,并提交设计报告。

四、考核方式本门课程的考核方式包括实验成绩和课程设计成绩。

影像电子学基础第二版教学设计引言影像电子学是仪器电子学的一个分支,具有很广泛的应用领域。

它涉及到成像系统中的传感器设计、信号处理和图像重建等各个方面。

本文将介绍基于第二版《影像电子学基础》教材的教学设计,旨在提高学生的对影像电子学的理解和认识。

教学目标通过本课程的学习,学生应能够:1.掌握影像传感器的基本原理和应用;2.理解成像系统的信号处理流程和算法;3.熟悉图像重建和处理的常用技术。

教学内容单元一:影像传感器•理解影像传感器的基本原理和结构;•掌握光电转换器的原理和特点;•学习CCD和CMOS影像传感器的工作原理和技术特点;•了解光电转换器中常见的电路结构和放大电路。

单元二:成像系统的信号处理和算法•掌握成像系统的图像处理流程和常见算法;•学习锐化、模糊和边缘检测等常用技术;•了解数字图像处理中的常见方法和工具;•熟悉数字图像处理的编程方法和实现技巧。

单元三:图像重建和处理的实践•学习常用图像重建和处理的实验方法和技术;•熟悉数字图像采集、存储和处理的基本原理和方法;•掌握常见图像处理算法的实现方法和技巧。

教学方法本课程采用理论讲解、实验实践和编程练习相结合的教学方法,重视学生的实践能力和技术应用能力的培养。

在教学过程中,我们将采用以下方法和策略:1.采用实验教学法,注重教材和实验教学的知识的结合;2.采用分组讨论和互动交流的方式,引导学生在教学过程中积极参与和表达;3.运用关系图、示意图等形式,帮助学生理解和掌握复杂的影像电子学系统模型和算法设计。

考核与评估为了确保学生对本课程的掌握程度和应用能力,我们将采用以下考核方法:1.期末考试(占总成绩70%):主要考查学生对课程中重点知识、算法和技术的掌握程度;2.实验报告和综合项目(占总成绩30%):要求学生独立进行实验和项目设计、开发和演示,提高学生的综合应用能力和实践操作能力。

结论通过本课程的学习,学生将深入了解影像电子学的相关知识和技术,掌握成像系统中的传感器设计、信号处理和图像重建等方面的基本原理和方法。

医学影像物理学实验第二版教学设计前言医学影像物理学是一个广泛的领域,其包含的知识点繁多。

在医学教育中,影像学是一门重要的学科,通过对医学影像物理学的学习,可以帮助医学生更好地理解和掌握影像学知识。

医学影像物理学实验是医学生学习影像学的一种重要方式,通过实验可以帮助学生更好地理论知识与实际操作相结合。

本文将针对医学影像物理学实验第二版的教学设计进行详细阐述,该教学设计旨在帮助医学生更好地理解和掌握医学影像物理学的相关知识。

实验目的1.熟悉医学影像物理学的相关概念和知识。

2.掌握常用医学影像设备的操作方法。

3.学习如何进行影像处理。

实验内容1.影像采集–学习不同影像采集技术的原理和方法。

–学习不同设备的使用方法,包括机械强度、透射系数、分布等。

2.影像处理–掌握不同影像处理方法的原理和算法。

–学习不同软件的使用,包括图像分割,图像分类和特征提取等。

3.影像质量评价–了解影像质量的评价标准,包括噪声、分辨率等。

–学习如何评价影像的质量,包括评估和分析。

4.影像安全性评价–了解影像使用的安全性标准。

–学习如何评价影像设备的安全性。

5.影像应用–学习影像学在医学领域的应用,包括疾病诊断、疾病监测和治疗效果评估等。

实验流程1.预习实验内容并了解实验目的。

2.进行影像采集实验,学习不同设备的操作方法和影像采集技术。

3.学习影像处理的原理和方法,并进行处理演示。

4.进行影像质量评价实验,了解影像质量的评价标准和评定方法。

5.进行影像安全性评价实验,学习安全性标准和安全评估方法。

6.学习影像学在医学中的应用,并进行案例分析和讨论。

7.总结实验内容并撰写实验报告。

实验环境和设备1.影像采集设备:MRI、CT、X线摄影机、超声等。

2.影像处理软件:Photoshop、ImageJ、MIPAV、快速图像处理器等。

3.影像质量评价设备:物品评估标准、影像测量软件等。

实验基础1.医学影像物理学基础知识。

2.数学基础知识。

3.计算机基础知识。

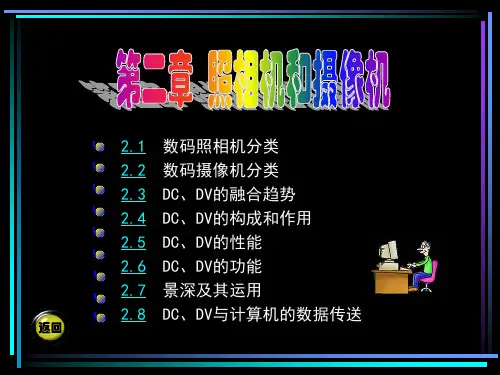

摄影基础第二版课程设计一、引言摄影是一门充满创意和技巧的艺术,也是一种非常有趣的传媒方式。

随着数码相机等先进技术的发展,越来越多人开始接触和喜欢摄影。

本课程旨在向初学者介绍摄影的基本知识和技术,包括相机的使用和调节、构图、曝光、光圈和快门等。

二、课程内容安排1. 第一节:相机的使用和调节在本节课中,我们将学习如何正确使用相机和如何进行必要的调整。

学生将了解如何使用手动和自动模式、如何调节镜头和相机的设置以及如何使用闪光灯等。

课程目标:•了解相机的不同组件,如感光元件、曝光计等•学习手动和自动模式的使用•学习镜头和相机的不同设置•学习如何使用闪光灯拍摄照片2. 第二节:构图构图是摄影的一个非常重要的方面,它决定了最终照片的视觉效果。

在本节课中,我们将学习构图原则和技巧,如线条、对称性、重点等。

课程目标:•掌握基本构图原则•学习如何使用线条、对称性、重点等技巧•学习如何放大和缩小视野,选择最佳拍摄角度3. 第三节:曝光曝光是摄影中非常关键的一步。

在这节课中,我们将探讨曝光的概念和如何计算曝光量。

课程目标:•了解曝光的基本概念•学习如何计算曝光量•学习如何适应不同光线环境以达到正确曝光4. 第四节:光圈和快门光圈和快门是摄影中极其重要的两个参数。

在本节课中,我们将学习这两个参数的概念、类别、作用以及如何根据情况进行调整。

课程目标:•了解光圈和快门的基本概念和各自的作用•学习如何根据不同情况进行调整•掌握如何使用适当的光圈和快门使照片更加清晰和鲜明5. 第五节:后期处理后期处理为摄影中的最后一步。

在这节课中,我们将学习后期处理的方法和技巧,如色彩纠正、去除杂点等。

课程目标:•了解后期处理的基本原则•学习如何修整照片的色彩和对比度•学习如何去除照片中的杂点三、教学方法本课程采取多种教学方法,如讲课、练习、实验和小组研讨等。

通过理论和实践相结合的方式,使学生能够更好地理解和运用所学知识。

四、教学评估1.期末考试,占总成绩的50%2.作业和小组研究,占总成绩的30%3.实验和练习,占总成绩的20%五、教学资源•相机•电脑•图书馆和互联网六、总结本课程介绍了摄影的基本知识和技术,如相机的使用和调节、构图、曝光、光圈和快门等。

电子技术基础篇第二版课程设计介绍本次课程设计是电子技术基础篇第二版的课程设计,旨在让学生综合运用所学的电子技术基础知识,实践电路设计、搭建和测试过程,在实践中深入理解电子技术的相关理论知识,并培养学生的实践能力和创新思维能力。

设计目的通过本次课程设计,旨在达到以下目的:1.帮助学生综合运用所学的电子技术基础知识,通过实践中深化理解;2.培养学生的实践能力,在实践中逐步提高解决实际问题的能力;3.培养学生创新思维,能够自主探索、设计、实现和测试应用电路;4.提高学生的团队合作能力,能够良好地与他人合作完成项目。

设计内容本次课程设计内容为:设计并制作一个简单的加法器电路。

具体要求如下:1.电路采用运算放大器。

2.使用电位器控制输入电压,并在数字电压表上观察运算放大器的输出电压。

3.采用电源电压+5V,运放选用 LM324。

4.输入电压和输出电压均应该可调,不低于1V,且能保证测量精度。

5.在选用基本元器件和运算放大器基础上,学生可根据自己的创新思维采用其他器件或者组合设计,设计加法器电路。

6.最终作品应亲自搭建并测试,输出设计报告。

设计步骤设计步骤如下:1.设计电路图,根据电路图确定所需器件、元器件和线路连接方式。

2.采购或自行制作电路所需的器件、元器件和导线。

3.将器件、元器件和导线搭建成电路,使用万用表检查线路是否正确连接。

4.用电位器控制输入电压,并在数字电压表上观察运算放大器的输出电压。

5.测试电路功能和性能,检查设计是否符合要求,如有异常则解决异常问题。

6.完成测试并调整电路功能,重新检查电路是否符合规范。

7.输出加法器电路设计报告并在班级同学面前展示。

设计参考资料参考书目:1.《电子技术基础篇(第二版)》林强著,高等教育出版社,2007年7月2. 《电子电路基础》(第六版),沙英杰,钱婧,杨健春,王胜利,电子工业出版社,2016年8月参考资料:1.运算放大器 LM324 数据手册2.电位器、导线等基本元器件的工作原理和使用方法。

《医学电子学基础》教学大纲一、课程简介《医学电子学基础》是高等医学教育中的一门专业基础课。

该课程的任务是:1.授于学生比较系统的医学电子学基础知识,使他们能够掌握医学电子学中的一些基本概念和电路的基本分析方法,为学习后继课程以及为今后使用、维护和开发电子仪器,准备基本的医学电子学基础理论知识。

2.通过实验,提高医科学生的实际动手能力,使学生进一步理解电子电路的工作原理、学会使用常用的电子仪器、掌握基本的电路检测方法,培养他们分析电路及安装、维护电子设备的能力。

适应现代仪器迅速发展的需要,为将来更好地掌握和开发电子仪器设备打下坚实的基础。

本课程在教学中贯彻理论与实践相结合的原则。

根据学生的实际情况,以掌握概念,强化应用,结合医学为特点,并通过实验与理论密切配合,培养学生科学求实的学习精神及自己动手解决实际问题的能力。

该课程教材采用人民卫生出版社出版,陈仲本主编的《医学电子学基础》作为教材。

《医学电子学基础》总学时数为60学时,其中理论课教学学时数为40,实验课教学学时数为20。

实验教材选用我校自编,结合我校现有实验条件和教学内容的《医学电子学基础实验指导》。

理论课与实验课课时比为:2:1 医学电子学基础实验是训练学生基本技术技能的重要环节,应该给予足够的重视,尽量使每个学生都能获得充分的操作机会,安排2人为一组的实验。

二、教学内容和要求课程教学的内容及深度均与教材相同,但鉴于教学时数的限制,不可能将全部教材内容放在课堂讲授。

在未讲授的内容中,一部份可以课外阅读自学,一部份留在今后相关课程时选学。

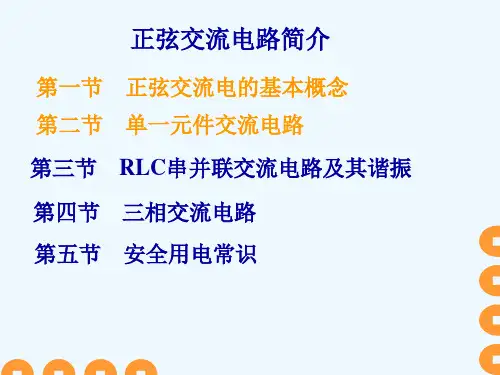

下面将各章教学内容和要求以及学时分配分列如下:(一)理论教学及要求医学电子学基础理论教学时数安排总表第一章电路基础理论课时数:6【掌握】1)电路的基本概念。

2)电流源、电压源的概念。

3)基尔霍夫定律、戴维南定理和诺顿定理。

【熟悉】1)交流电路的基本概念。

2)电阻、电感与电容元件在交流电路中的特性。

3)RLC串联电路及谐振、LC并联谐振电路和RC串联谐振电路。

医学影像设备学第二版教学设计课程概述本课程主要介绍医学影像设备的基本原理、分类、特点及其应用领域,并结合临床实例和图像展示进行教学。

目的是帮助学生全面了解医学影像设备的基础知识和实际应用,提高学生对医学影像检查的认识和理解。

该课程适合医学相关专业本科生和研究生学习。

课程内容第一章医学影像设备概述•医学影像设备的定义、分类及发展历史•医学影像检查的常用方法及其特点•医学影像设备的应用领域及优势第二章医学成像原理•X线成像原理及其基本参数•CT成像原理及其基本参数•MRI成像原理及其基本参数第三章 X线设备•X线机构及其组成部分•X线成像的流程及其影响因素•X线成像的质量控制第四章 CT设备•CT机构及其组成部分•CT图像的基本特点和质量评估•CT图像的重建方法和影响因素第五章 MRI设备•MRI机构及其组成部分•MRI图像的基本特点和质量评估•MRI成像的重建方法和影响因素第六章影像质量控制•影像质量控制的基本概念和原理•影像质量控制的方法和评价指标•影像质量控制的应用案例第七章影像诊断应用•CT和MRI在不同医疗领域中的诊断应用•影像诊断中的常见误诊及其原因分析•影像诊断的综合评价和质量控制教学方法本课程采用课堂讲授、案例分析和实验演示相结合的教学方法。

针对不同章节,将根据教学内容和实际情况采用不同的教学方式,并鼓励学生积极参与和互动。

实验教学本课程设有实验教学环节,以加深学生对医学影像设备的了解和印象。

实验教学主要包括以下内容:实验一 X线成像实验对不同类型的X线设备进行实验,了解影像质量评价的原理和方法。

实验二 CT成像实验通过CT图像重建,实践CT图像的质量控制和评估方法。

实验三 MRI成像实验在MRI设备中操作,掌握MRI成像的原理和应用方法。

教材及参考资料主教材医学影像设备学(第二版)王小松著人民卫生出版社参考资料1.医学影像设备及其应用朱新里等著化学工业出版社2.医学影像技术与应用刘述瑛编著人民卫生出版社3.医学成像物理与技术刘清华著人民卫生出版社评估方式评估方式主要包括课堂考试、实验报告和课程论文。

《医学电子学基础》课程实验教学大纲课程编号:课程名称:医学电子学基础英文名称:The basis of medical electronics课程类型:专业基础课必修总学时:60 学分:3.5 理论课学时:40 实验课学时:20适用对象:影像诊断学本科学生一、课程的性质和地位《医学电子学基础》是五年制医学影像学专业(诊断方向)的一门主干学科,是专业基础必修课。

其基本任务是将电子技术基本知识系统地传授给学生,使他们了解和掌握医学影像设备中的电子技术分析方法和电子技术应用方面的内容,并为后续课程《影像设备学》的学习和将来从事医疗卫生事业打下坚实的理论基础。

通过电子学实验,将提高学生的动手能力,使他们获得电子学实验的方法和基本实验技能,以培养发现问题、分析问题和解决问题的能力,为将来在医疗工作中的实践技能打下基础。

二、教学环节及教学方法和手段《医学电子学基础》的教学环节包括理论课堂讲授、实验教学、考试等。

其中课堂讲授是通过教师对指定教材的大部分章节的讲解,结合多媒体课件及启发式、案例式等教学法的应用,达到学生能掌握基本知识和基础理论的目的。

理论课的教学内容在基本保持电子学本身系统性的前提下,适当照顾到影像诊断专业的实际需要安排授课。

其重点为模拟电路基础知识,主要以分立元件来阐明电路的工作原理及其性能指标,同时也适当加入部分集成电路。

为了分析电路和计算电路的参数,加入了电路基础。

根据当今电子技术的发展情况,逐步适当引进数字电路部分内容,以更新内容适应发展。

实验课的教学结合理论教学,使用了大量的常用电子仪器和电子元件。

并具体分析研究电路,对电路有了感性的认识。

2004年以来,在实验教学中引进使用了EWB、PROTELL等电路仿真系统,使实验教学更加丰富,提高了教学质量。

三、实验教学内容及要求[实验一] 单管低频放大电路[项目性质] 验证性实验[实验目的] 掌握放大电路静态工作点的调整方法和测量方法;以及电压放大倍数、输入电阻、输出电阻和最大不失真输出电压的测量方法。

电子系统设计基础篇第二版课程设计一、课程设计简介本课程设计为电子系统设计基础篇第二版的配套课程设计,旨在让学生通过实践活动,深入了解电子系统设计的基本方法、流程和实践技巧,培养学生综合设计、开发和实验的能力,提高学生的创新意识和实际动手能力。

二、课程设计目标1.掌握电子系统设计的基本方法和流程2.学习使用电子设计自动化工具进行系统设计和验证3.改进电路图设计、射频电路设计和模拟电路设计能力4.培养学生综合设计、开发和实验的能力三、课程设计内容3.1 设计思路1.确定电子系统设计的任务和目标2.分析系统所需的各种功能和性能指标3.选取电子元器件,确定电路结构和原理4.优化方案,绘制电路图、PCB布局图和样机5.验证和测试系统性能指标,检查系统故障3.2 设计步骤1.组建课程设计小组,确定各组成员的分工2.制定课程设计计划和进度安排,及时更新进度报告3.确定电子系统的任务和目标,撰写需求规格说明书4.通过实践案例学习,熟悉电路图设计、电路板设计以及系统数据采集的方法5.学习模拟I/O和设备的驱动方法及其在系统中的应用6.学习PCB打板和焊接技术,制作功能完整的实体样机7.在样机基础上,测试系统各项性能指标,建立详细测试报告3.3 学期设计主题1.基于Arduino的人体热释电测量系统设计2.基于FPGA的基础图像处理系统设计3.基于单片机的智能交通信号灯控制系统设计四、课程设计要求1.基本电路图绘制,原理论证和样机制作必须真实、准确、可行2.样机制作必须按计划、按时完成,样机的功能和性能指标达到设计要求3.至少完成两个实战任务,较好的驾驭此领域的知识体系4.学生需要撰写详细的设计报告,内容丰富,结构完整,表述清晰,操作流程详细5.学生需要参加定期的课程设计报告汇报会议五、课程设计成果和评估每个学生需提交一份课程设计报告,包括系统方案设计、模拟实验结果和总结等内容,并且需要参加定期的课程设计报告汇报会议,现场展示样机并回答师生提问。

医学影像设备学第二版课程设计一、课程概述本课程旨在介绍医学影像设备的基本原理和应用,包括X线设备、CT设备、MRI设备、超声设备、放射性核素设备等。

通过本课程的学习,学生将对医学影像设备的原理、构成、操作等方面有充分的了解,为未来从事与医学影像相关的工作打下坚实的基础。

二、课程目标1.了解医学影像设备的基本原理和应用,掌握医学影像设备的基本构成和操作方法。

2.熟悉医学影像设备的各种应用场景,以及相应的临床诊断应用。

3.掌握医学影像设备的常见故障及处理方法,并能够进行日常维护。

4.具备护理病人放射线安全的责任意识和方法。

三、课程内容1. 医学影像设备概述•医学影像设备的历史发展•医学影像设备的分类•医学影像设备的构成及原理2. X线设备•X线的基本原理•X线机的构造和分类•X线成像技术•X线设备的操作方法和注意事项3. CT设备•CT的基本原理•CT机的构造和分类•CT图像的生成原理•CT设备的操作方法和注意事项4. MRI设备•MRI的基本原理•MRI机的构造和分类•MRI图像的生成原理•MRI设备的操作方法和注意事项5. 超声设备•超声的基本原理•超声机的构造和分类•超声图像的生成原理•超声设备的操作方法和注意事项6. 放射性核素设备•放射性核素的基本原理•放射性核素设备的构造和分类•放射性核素图像的生成原理•放射性核素设备的操作方法和注意事项7. 医学影像设备的质量控制•医学影像设备的质量控制标准•医学影像设备的质量控制方法•医学影像设备质量控制的意义和作用8. 病人放射线安全•放射线对人体的影响及安全防护•放射线剂量的测量和评估方法•病人放射线安全的相关法律法规四、课程教学方法1.授课形式:理论授课和实地操作讲解相结合。

2.教学方法:课堂讲解、案例分析、实地操作演示、小组讨论等多种形式相结合。

3.学习要求:学生需完成学习笔记和实验报告,并参与相关课堂讨论。

五、课程评估1.期末考试占总评成绩70%。

影像电子学基础第二版课程设计

一、课程概述

影像电子学基础课程是电子信息类专业中的一门重要课程,它是将电子学、光学、图像处理等多学科交叉运用的一门学科。

本课程主要目的是掌握影像的获取、处理及应用、了解数字图像处理的基本原理和方法。

在本课程的学习过程中,同学们将会学到基本图像处理方法,包括滤波、变换、增强等,以及图像分析、图像检索和计算机视觉等内容。

同时,同学们还将进行相应的理论学习,能够掌握数字图像基础知识与数字图像处理能力,为将来的科研和工作提供坚实的基础。

二、课程目标

本课程旨在让同学们掌握以下几方面的知识:

1.掌握数字图像基础知识和原理;

2.掌握数字图像处理基本原理与方法;

3.了解图像分析、图像检索和计算机视觉等内容;

4.掌握 MATLAB 等专业软件的基本使用方法;

5.培养同学们独立分析、解决实际问题的能力。

三、教学内容及体系

本课程的教学内容主要分为以下几个方面:

1.影像获取与表示;

2.基本图像处理方法(滤波、变换、增强等);

3.图像分析;

4.图像检索;

5.计算机视觉。

该课程的体系

graph TD;

A[影像获取和表示] -->|数字采集系统| B[数字影像];

B -->|处理| C[Digital Image Processing];

C -->|滤波、变换、增强| D[基本图像处理方法];

D --> E[图像分析];

D --> F[图像检索];

D --> G[计算机视觉];

四、教学方法

本课程采用理论配合实践的教学方法。

在理论教学中,采用讲授、提问、引导的教学形式,使同学们了解各个部分间的内在联系和转化关系。

在实验教学中,将提供 MATLAB 等专业软件的使用操作方法及示范,同时也将通过相关案例实践课程中所学的理论知识,以此来加深同学们对课程理论知识的理解。

其具体的教学方法如下:

1.课堂讲解:讲解每个知识点的基本概念、原理等内容,帮助学生更好

的理解课程的重点和难点;

2.影像处理实验:设计与理论相联系的影像处理实验,帮助学生更好地

掌握 MATLAB 等专业软件的使用操作方法;

3.课程作业:布置与影像电子学基础课程相关的作业,帮助学生理解和

掌握课程的知识;

4.开题报告:根据课程内容,进行开题报告,提高学生的科研能力和创

新意识。

五、考核方式

本课程将采用多种考核方式,包括:

1.课堂测验:结合课程重点和难点进行考核;

2.实验考核:结合影像处理实验进行考核;

3.课程作业:布置与影像电子学基础课程相关的作业进行考核;

4.期末考试:对同学们在本课程中掌握的知识和能力进行考核。

六、参考书目

1.Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods.。