张二震《国际贸易学》笔记和课后习题详解(国际贸易的利益)【圣才出品】

- 格式:pdf

- 大小:750.56 KB

- 文档页数:23

第四章世界市场一、名词解释1.商品交易所答:商品交易所指根据货样进行大宗批发交易的场所。

交易所中通常没有商品,买卖时无需出示和验看商品,而是根据规定的标准和货样进行交易。

成交是在交易所制定的标准合同的基础上进行的。

商品交易所在国际贸易中具有调节价格的作用。

在交易所买卖的商品,往往具有同质性。

它们主要有:有色金属、谷物、纺织原料、食品和油料等。

这些商品买卖,基本上可分为实物和期货交易两种。

实物交易是进行实际商品的买卖活动,合同的执行以卖方交货、买方收货付款来进行;期货交易是一种按交易所制定的标准期货合同达成交易后,远期进行交割的交易。

目前,商品交易所中大部分交易是期货交易。

2.加工贸易答:加工贸易是指把加工与扩大出口或收取劳务报酬相结合的一种购销方式。

加工贸易的方式主要有三种:①来料加工是指甲国家按照乙国家的要求,将乙国家商人提供的原料、辅料加工后把成品交给乙方,收取加工费用的方式;②进料加工又称以进养出,是指进口原料进行加工,把成品销往国外的购销方式;③来件装配是指甲国商人向乙国厂商提供零件与元件,由乙国厂商装配,再交给甲国商人,收取装配加工费的方式。

3.补偿贸易答:补偿贸易又称产品返销,是与信贷相结合的一种商品购销形式,是买方在信贷基础上从卖方进口机器、设备、产品、技术或劳务,然后用商品与劳务支付货款的方式。

补偿贸易有以下三种方式:①回购。

回购又称返销,是指买方以进口的设备开发和生产出来的产品去偿还进口设备的贸易方式;②互购。

互购是指用双方商定的其他产品或劳务偿付货款的贸易方式;③部分补偿。

部分补偿是指买方对进口设备的货款,可以部分用商品补偿,部分用现汇支付的贸易方式,也有第三方参与,负责接受、销售补偿产品或提供补偿产品的,此为多边补偿。

补偿贸易的特点:①它不是用货币,而是用产品作为主要的支付手段;②由于货款偿付是分次进行的,所以它不是一次性的买卖行为,而是多次才能完成的买卖行为;③贸易与生产相联系。

十万种考研考证电子书、题库、视频学习平台第五章国际服务贸易5.1 复习笔记一、国际服务贸易的分类与特征1.国际服务贸易概念国际服务贸易是指不同国家之间所发生的服务交易的活动。

这种服务是指以提供活劳动的形式而满足他人需要并获取外汇报酬的活动。

世界贸易组织《服务贸易总协定》对国际服务贸易下了较为准确的定义,包括:跨境提供、境外消费、商业存在和自然人流动四种方式提供服务。

贸易一方向另一方提供服务并获得收入的过程称为服务出口或服务输出,购买他人服务的一方称为服务进口或服务输入。

2.服务贸易的分类乌拉圭回合服务贸易谈判小组通过征求各谈判方的提案和意见,提出了以部门为中心的服务贸易分类方法,将服务贸易分为以下12类:(1)商业性服务它是指在商业活动中涉及的服务交换活动,包括以下6种服务,其中既包括个人消费的服务,也包括企业和政府消费的服务。

①专业性(包括咨询)服务。

它涉及的范围包括法律服务、工程设计服务、旅游机构提供服务、城市规划及环保服务、公共关系服务等。

②计算机及相关服务。

这类服务包括计算机硬件安装的咨询服务,软件开发与服务、数据处理服务、数据库服务及其他。

十万种考研考证电子书、题库、视频学习平台③研究与开发服务。

这类服务包括自然科学、社会科学及人类学中的研究与开发服务。

④不动产服务。

即不动产范围内的服务交换,但不包括土地的租赁服务。

⑤设备租赁服务。

主要包括交通运输设备,如汽车、飞机、船舶和计算机、娱乐设备等的租赁服务。

⑥其他服务。

即生物工艺学服务、翻译服务、展览管理服务、广告服务等。

(2)通信服务通信服务是指所有有关信息产品、操作、储存设备和软件功能等服务。

通信服务由公共通信部门、信息服务部门、关系密切的企业集团和私人企业间进行信息转接和服务提供。

(3)建筑服务建筑服务主要是指工程建筑从设计、选址到施工的整个服务过程。

(4)销售服务销售服务是指产品销售过程中的服务交换。

主要包括:商业销售,主要指批发业务;零售服务;与销售有关的代理费用及佣金等;特许经营服务;其他销售服务。

第一章国际贸易学的研究1.1复习笔记一、国际贸易的一些基本概念1.国际贸易与对外贸易(1)国际贸易(International Trade)又称世界贸易(World Trade),是指世界各国(或地区)之间在商品和服务方面的交换活动,它是各个国家(或地区)在国际分工的基础上相互联系的主要形式。

(2)对外贸易(Foreign Trade)又称进出口贸易,是指一个特定的国家(或地区)同其他国家(或地区)所进行的商品和服务的交换活动。

一些海岛国家(或地区)以及对外贸易活动主要依靠海运的国家(或地区),如英国、日本、中国台湾等,也将其称之为海外贸易(Oversea Trade)。

2.出口与进口出口与进口是一个国家对外贸易的两个组成部分。

(1)进口(Import)是指一个国家从其他国家购进商品和服务用于国内生产或消费时产生的全部贸易活动。

(2)出口(Export)是指一个国家向其他国家输出本国商品和服务的活动。

在一定时期内(通常一年),将某种商品的出口数量与进口数量相比较,如果出口量大于进口量,称为净出口(Net Export);如果出口量小于进口量,称为净进口(Net Import)。

净出口和净进口这两个指标反映一国某种商品在国际贸易中所处的地位。

国民经济可分为出口部门和进口竞争两大部门。

其中,出口部门是指一国能够将产品销往国际市场的各类产业的总和;进口竞争部门是指一国与进口产品在本国市场上进行竞争的各类产业的总和。

如果一国出口产业国际竞争力比较强,政府就可以采取相对自由的贸易政策;如果进口竞争产业国际竞争力比较弱,政府就可以适当采取符合国际惯例和WT0规则的保护政策措施,以促进其国际竞争力的提高。

3.国际贸易值与国际贸易量(1)国际贸易值(Value of Trade)又称国际贸易额,是指用货币来表示的一定时期内各国的对外贸易总值。

国际贸易值能反映出某一时期内的贸易总金额,通常都用美元来表示。

对于一个国家而言,出口值加上进口值之和就是该国的对外贸易总值。

十万种考研考证电子书题库视频学习平台第一章国际贸易学的研究1.1 复习笔记一、国际贸易的一些基本概念1.国际贸易与对外贸易(1)国际贸易(International Trade)又称世界贸易(World Trade),是指世界各国(或地区)之间在商品和服务方面的交换活动,它是各个国家(或地区)在国际分工的基础上相互联系的主要形式。

(2)对外贸易(Foreign Trade)又称进出口贸易,是指一个特定的国家(或地区)同其他国家(或地区)所进行的商品和服务的交换活动。

一些海岛国家(或地区)以及对外贸易活动主要依靠海运的国家(或地区),如英国、日本、中国台湾等,也将其称之为海外贸易(Oversea Trade)。

2.出口与进口出口与进口是一个国家对外贸易的两个组成部分。

(1)进口(Import)是指一个国家从其他国家购进商品和服务用于国内生产或消费时产生的全部贸易活动。

(2)出口(Export)是指一个国家向其他国家输出本国商品和服务的活动。

在一定时期内(通常一年),将某种商品的出口数量与进口数量相比较,如果出口量大于进口量,称为净出口(Net Export);如果出口量小于进口量,称为净进口(Net Import)。

净出口和净进口这两个指标是以数量来反映一国某种商品在国际贸易中所处的地位。

十万种考研考证电子书题库视频学习平台国民经济可分为出口部门和进口竞争两大部门。

其中,出口部门是指一国能够将产品销往国际市场的各类产业的总和;进口竞争部门是指一国与进口产品在本国市场上进行竞争的各类产业的总和。

如果一国出口产业国际竞争力比较强,政府就可以采取相对自由的贸易政策;如果进口竞争产业国际竞争力比较弱,政府就可以适当采取符合国际惯例和WT0规则的保护政策措施,以促进其国际竞争力的提高。

3.国际贸易值与国际贸易量(1)国际贸易值(Value of Trade)又称国际贸易额,是指用货币来表示的一定时期内各国的对外贸易总值。

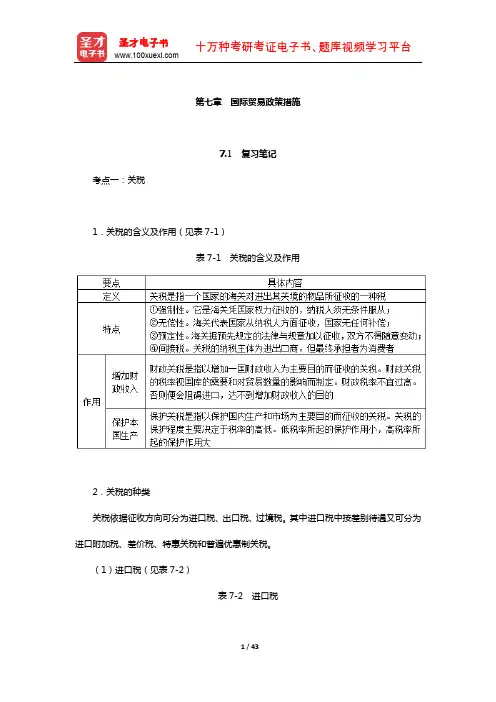

第七章国际贸易政策措施7.1 复习笔记考点一:关税1.关税的含义及作用(见表7-1)表7-1 关税的含义及作用2.关税的种类关税依据征收方向可分为进口税、出口税、过境税。

其中进口税中按差别待遇又可分为进口附加税、差价税、特惠关税和普遍优惠制关税。

(1)进口税(见表7-2)表7-2 进口税(2)出口税(见表7-3)7-3 出口税(3)过境税过境税(Transit Duties)又称通过税,是指一国对于外国商品通过其关境时征收的关税。

这种关税在资本主义生产方式准备时期最为盛行。

二战后,随着经济的发展,大多数国家都不征过境税,仅仅在外国商品通过时征收少量的准许税、印花费、签证费和统计费等。

(4)进口附加税进口附加税(Import Surtaxes)又称特别关税,是指对进口商品征收正常关税外,再加征的额外关税。

征收进口附加税是限制商品进口的一种临时措施。

其主要目的是:应付国际收支逆差;维持进出口平衡;防止外国商品的出口补贴和低价倾销;对某个国家实行歧视或报复等。

进口附加税往往针对个别国家或个别商品征收,主要有以下两种:①反补贴税(见表7-4)表7-4 反补贴税②反倾销税(见表7-5)表7-5 反倾销税(5)差价税差价税又称差额税,是指当某种产品进口价格低于本国同类产品生产价格时,为了保护本国生产和国内市场,按照国内产品价格与进口同类产品价格间的差额征收的关税。

差价税是一种滑动关税,它随着国内外价格差额的变动而变动,能较好地起到限制进口作用。

(6)特惠关税特惠关税是指某一国家或者经济集团对某些国家的所有进口或部分商品在关税方面给予的特别优惠的低关税或免税待遇。

这种关税优惠待遇有互惠的,也有非互惠的。

(7)普遍优惠制(见表7-6)表7-6 普遍优惠制3.征收关税的依据和方法(1)海关税则(见表7-7)表7-7 海关税则(2)关税的征收方法(见表7-8)表7-8 关税的征收方法。

xx〈〈国际贸易学》课后习题答案第一章国际贸易学的研究一、名词解释1、净进口:将某种商品的出口数量和进口数量相比较,出口量小于进口量净出口 :出口量大于进口量2、出口部门:一国能够将产品销往国际市场的各类产业的总和进口竞争部门:一国与进口产品在本国市场上进行竞争的各类产业的总和3、总贸易:总进口加上总出口就是一国的总贸易额。

总贸易包括所有进出入该国的商品,主要反映一国在国际商品流通中所处的地位。

专门贸易:专门进口额加上专门出口额就是一国的专门贸易额。

专门贸易额只包括那些进口是用于该国生产和消费的商品,出口是由该国生产和制造的商品,主要反应一国作为生产者和消费者在国际贸易中起的作用。

6、国际贸易商品结构:指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

二、思考题1、什么是国际贸易?它与国内贸易有什么区别?国际贸易量的计算1)国际贸易:指世界各国(或地区)之间在商品和服务方面的交换活动它是各个国家(或地区)在国际分工的基础上相互联系的主要形式。

2)3)2、什么是贸易差额?它与一国的经济发展有什么关系?1)在一定时期内(通常为一年)一个国家的出口总值与进口总值之间的差额,称为贸易差额2)贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标。

一般贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利境地。

但是长期保持顺差也不一定是好事。

巨额顺差还会影响国内货币政策对一国经济的调控能力。

3、什么是国际贸易地理方向?如何正确看待国际贸易地理方向的集中与分散?1)国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布,用来表明世界各个地区或各个国家在国际贸易中所占的地位,通常使用它们的出口贸易额(进口贸易额)占世界出口贸易额(进口贸易额)的比重来表示。

相对于某一个国家或地区来说,它就是对外贸易地理方向,表明一个国家或地区进口商品的来源和出口商品的去向,从而反映该国与其他国家或地区之间的经济贸易联系程度。

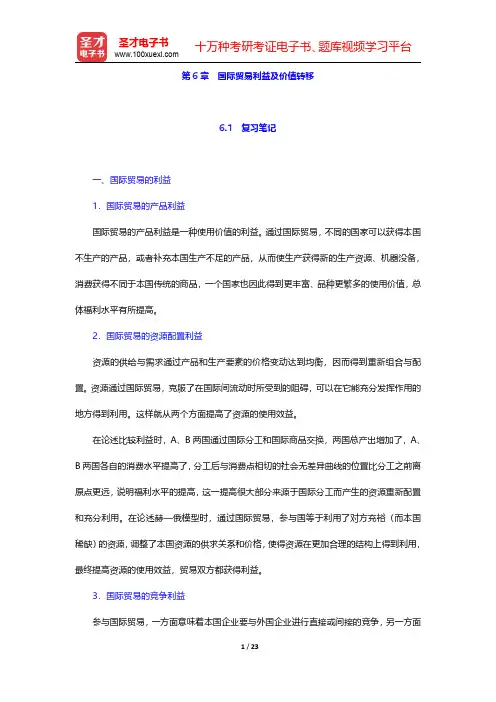

第6章国际贸易利益及价值转移6.1复习笔记一、国际贸易的利益1.国际贸易的产品利益国际贸易的产品利益是一种使用价值的利益。

通过国际贸易,不同的国家可以获得本国不生产的产品,或者补充本国生产不足的产品,从而使生产获得新的生产资源、机器没备,消费获得不同于本国传统的商品,一个国家也因此得到更丰富、品种更繁多的使用价值,总体福利水平有所提高。

2.国际贸易的资源配置利益资源的供给与需求通过产品和生产要素的价格变动达到均衡,因而得到重新组合与配置。

资源通过国际贸易,克服了在国际间流动时所受到的阻碍,可以在它能充分发挥作用的地方得到利用。

这样就从两个方面提高了资源的使用效益。

在论述比较利益时,A、B两国通过国际分工和国际商品交换,两国总产出增加了,A、B两国各自的消费水平提高了,分工后与消费点相切的社会无差异曲线的位置比分工之前离原点更远,说明福利水平的提高,这一提高很大部分来源于国际分工而产生的资源重新配置和充分利用。

在论述赫—俄模型时,通过国际贸易,参与国等于利用了对方充裕(而本国稀缺)的资源,调整了本国资源的供求关系和价格,使得资源在更加合理的结构上得到利用,最终提高资源的使用效益,贸易双方都获得利益。

3.国际贸易的竞争利益参与国际贸易,一方面意味着本国企业要与外国企业进行直接或间接的竞争,另一方面国内企业的产品也要同进口商品竞争。

在竞争中,一个国家的出口部门为了获得更多的市场,总要争取生产出质优价廉的产品,同时国内企业也要不断致力于改善产品的质量,降低成本,以便同进口商品竞争,保证其销路。

因此,竞争除了可能会产生某种社会劳动浪费之外,更多的是通过有效分配资源和组合资源使社会生产向前发展。

4.国际贸易的示范和技术传导作用当一个国家进口了本国尚未生产,但又具有较大市场的商品时,进口商一方面开拓了这一全新的市场,同时也给本国的厂商以刺激、示范,促使国内厂商进行模仿生产。

发展经济学认为,当一个国家经济起步时,受到的第一个制约就是技术的落后(技术缺口),克服技术的不足是经济起步的关键,如图6-1所示。

专注考研考证第一章国际贸易学的研究1.1 复习笔记一、国际贸易的一些基本概念1.国际贸易与对外贸易(1)国际贸易(International Trade)又称世界贸易(World Trade),是指世界各国(或地区)之间在商品和服务方面的交换活动,它是各个国家(或地区)在国际分工的基础上相互联系的主要形式。

(2)对外贸易(Foreign Trade)又称进出口贸易,是指一个特定的国家(或地区)同其他国家(或地区)所进行的商品和服务的交换活动。

一些海岛国家(或地区)以及对外贸易活动主要依靠海运的国家(或地区),如英国、日本、中国台湾等,也将其称之为海外贸易(Oversea Trade)。

2.出口与进口出口与进口是一个国家对外贸易的两个组成部分。

(1)进口(Import)是指一个国家从其他国家购进商品和服务用于国内生产或消费时产生的全部贸易活动。

(2)出口(Export)是指一个国家向其他国家输出本国商品和服务的活动。

在一定时期内(通常一年),将某种商品的出口数量与进口数量相比较,如果出口量大于进口量,称为净出口(Net Export);如果出口量小于进口量,称为净进口(Net Import)。

净出口和净进口这两个指标是以数量来反映一国某种商品在国际贸易中所处的地位。

专注考研考证国民经济可分为出口部门和进口竞争两大部门。

其中,出口部门是指一国能够将产品销往国际市场的各类产业的总和;进口竞争部门是指一国与进口产品在本国市场上进行竞争的各类产业的总和。

如果一国出口产业国际竞争力比较强,政府就可以采取相对自由的贸易政策;如果进口竞争产业国际竞争力比较弱,政府就可以适当采取符合国际惯例和WT0规则的保护政策措施,以促进其国际竞争力的提高。

3.国际贸易值与国际贸易量(1)国际贸易值(Value of Trade)又称国际贸易额,是指用货币来表示的一定时期内各国的对外贸易总值。

国际贸易值能反映出某一时期内的贸易总金额,通常都用美元来表示。

第五章贸易条件一、名词解释1.贸易条件答:贸易条件是指一个国家以出口交换进口的条件,即两国进行贸易时的交换比例。

它有两种表示方法,一种是用物物交换来表示,即用实物形态来表示的贸易条件,它不牵涉货币因素和物价水平的变动。

当出口产品能交换到更多的进口产品时,贸易条件改善;反之,则贸易条件恶化。

另一种用价格来表示,这种贸易条件就是一国所有的出口商品价格与所有的进口商品价格的比率。

由于现实生活中参与国际交换的商品种类很多,而且价格水平也在不断变化,因此这种贸易条件通常用出口商品价格指数与进口商品价格指数之比即贸易条件指数来表示。

2.各类贸易条件指数的概念答:贸易条件价格指数主要有三种,它们分别表示不同意义的贸易条件。

(1)商品贸易条件指数是指一定时期内一国出口商品价格指数与进口商品价格指数之比,表示一国每出口一单位商品可以获得多少单位的进口商品。

以x P 代表出口商品价格指数,m P 代表进口商品价格指数,则商品贸易条件指数T (一般用百分数表示)为:()/100x m T P P =⨯(2)要素贸易条件指数是指把商品贸易条件与要素生产率结合起来进行考察得到的指数,其可分为单项要素贸易条件指数和双项要素贸易条件指数两种。

①单项要素贸易条件指数单项要素贸易条件指数是指一定时期内一国出口商品生产部门要素生产率指数与同期商品贸易条件指数的乘积。

其计算公式为:()/x m xS P P Z =⨯其中,S 表示单项要素贸易条件指数,x Z 表示一国出口商品生产部门要素生产率指数。

②双项要素贸易条件指数双项要素贸易条件指数将出口商品要素生产率的变化和进口商品要素生产率的变化综合进行考察。

其计算公式为:()()//100x m x m D P P Z Z =⨯其中,D 表示双项要素贸易条件指数,m Z 表示进口商品要素生产率指数。

(3)收入贸易条件指数是一定时期内出口量指数与商品贸易条件指数的乘积,表示一国用出口支付进口的能力。

第九章国际资本流动与国际贸易9.1 复习笔记考点一:贸易发展与要素流动1.国际贸易的发展促进了生产要素的国际流动生产要素主要包括劳动力要素、土地要素、以及自然资源要素。

随着人类社会经济的不断进步和国际贸易的发展,生产要素的构成不断发生变化,流动性也在不断的增强。

要素流动迅速发展的原因主要有:(1)国际贸易的发展成为生产要素国际流动的动力;(2)世界范围内商品经济和科学技术的发展为要素流动创造了条件;(3)战后跨国公司的迅速发展是生产要素国际流动的助推剂;(4)现存的国际贸易壁垒促使生产要素在国际间流动;(5)商品贸易和要素流动成本的差异是产生要素流动的客观原因。

2.要素流动与国际贸易的相互关系(见表9-1)表9-1 要素流动与国际贸易的相互关系由此可知,生产要素在国际间的流动会促进各国生产力的发展,提高各国人均国民收入水平,增加社会的有效需求,进而促进各国国内以及国际市场的扩大。

生产要素的国际流动并不会替代国际间贸易的发展,要素的流动和国际贸易可同时用来达到加快各国经济发展的目的。

3.生产要素国际流动的内容不同的生产要素具有不同的流动性,例如土地无法流动,自然资源的流动性较差,甚至有些生产要素的流动成本很高。

主要在在国际间流动的生产要素有劳动力、资本和技术三类。

(1)第一类较具流动性的生产要素是劳动力。

由于各国自然和历史存在的差异性,劳动力在不同国家的分布呈现不均衡的特点,这使得人口的国际流动从古代一直延续至今,其原因历来都是出自经济层面的考虑。

而对劳动力的国际流动要加以具体分析,并非所有的劳动力流动都能促进经济贸易的发展。

(2)第二类具有较高流动性的要素是资本。

资本主义的发展产生了过剩资本,为了寻找更有利的投资场所、获得较高利润,因此纷纷流向国外。

如今资本流动已从最初的由资本过剩的国家流向资本短缺的国家,逐步发展为发达国家之间、发达国家与发展中国家之间以及发展中国家之间的交互投资,资本流动成了影响国家经济发展的重要因素。

第一节国际贸易的一些基本概念一、国际贸易与对外贸易二、进口与出口三、国际贸易指与国际贸易量四、贸易差额五、总贸易与专门贸易六、货物贸易与服务贸易七、直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易八、易货贸易与自由结汇贸易以及区别:九、国际贸易商品结构十、国际贸易地理方向第二节国际贸易的历史发展一、资本主义社会以前的国际贸易1、国际贸易的产生2、奴隶社会的国际贸易3、封建社会的对外贸易二、资本主义生产方式下国际贸易的发展1、资本主义生产方式准备时期的国际贸易2、资本主义自由竞争时期的国际贸易3、垄断资本主义时期的国际贸易4、当代国际贸易的新发展第三节国际贸易学研究对象与任务一、国际贸易与国内贸易的区别1、两者的基础不同2、两者所面临的环境不同 1,制度2经济政策3法律4各国的文化背景3、国际贸易比国内贸易复杂 1信用风险2商业风险3汇率风险二、国际贸易学是经济学的一个重要分支三、国际贸易学研究对象第二章国际贸易的利益第一节国际贸易的基础——国际分工一、国际分工的形成和发展1、国际分工的萌芽阶段2、国际分工的发展阶段3、国际分工的形成阶段二、当代国际分工的新特征1、国际分工的形成机制发生变化2、发达国家之间的工业分工得到迅猛发展3、水平型的国际分工成为主流4、国际分工的界限发生改变三、国际产业转移新趋势1、国际制造业产业转移逐步演变为产业链条、产品工序的分解和全球化配置2、国际产业转移从制造业向现代服务业延伸3、非流动要素决定国际产业转移的基本流向四、影响国际分工发展的主要因素1、社会生产力是国际分工形成和发展的决定性因素2、自然条件对国际分工有一定的影响3、政治、文化等因素也会制约着国际分工的发展4、国际分工的性质受国际生产关系的制约五、国际分工与国际贸易的相互关系第二节国际贸易的静态利益一、一般均衡下国际贸易静态利益的一个简单模型说明二、国际贸易静态利益简单一般均衡模型的推广三、贸易利益的源泉第三节国际贸易的动态利益一、开展国际贸易,必然使市场竞争机制充分发挥作用,从而刺激企业素质的提高,增强企业的国际竞争力二、开展国际贸易,有利于开拓新的市场、促进经济增长三、开展国际贸易,必然激发企业的创新机制,推动技术进步四、开展国际贸易能加速资金积累五、开展国际贸易,有利于促进一国经济结构的变动六、开展国际贸易,必然带来人员的交流、文化的传播和思想的交换,从而对一国的政治、文化和社会进步产生积极影响第四节贸易利益实现的限制条件一、一国的经济主体能否对国际贸易作出合理的行为反应,并采取合理的行为二、一国是否具备必要的市场经济发展条件三、产业结构转变的代价和时间四、国际贸易对国内收入分配的影响五、各国外贸政策的影响第三章国际贸易分工理论第一节马克思主义国际经济贸易理论第二节比较成本理论一、绝对成本理论二、比较成本理论1、什么是比较成本2、比较成本理论阐述的贸易互利性原理3、比较成本理论的科学性与局限性第三节生产要素禀赋理论和新要素理论一、生产要素禀赋理论1、生产要素禀赋理论的基本内容2、国际贸易对生产要素收益的影响3、生产要素价格均等化定理4、生产要素禀赋理论简评二、里昂惕夫之迷及其解释1,生产要素密集度变换论2,要素非同质论3,贸易壁垒说4,需求偏向论5,自然资源论三、国际贸易新要素理论1、技术要素说2、人力资本说3、研究与开发要素说4、信息要素说四、产品生命周期理论第四节当代国际贸易分工理论新发展一、产业内贸易理论1、产业内贸易的概念2、当代产业内贸易的发展3、产业内贸易的理论解释○1偏好相识论○2市场结构论二、公司内贸易理论1、公司内贸易的发展2、公司内贸易的理论解释3、公司内贸易对发展中国家的启示三、国家竞争优势理论1、国家竞争优势理论的主要内容1,要素条件与国家竞争优势2,国内需求与国家竞争优势3,相关产业、支撑产业与国家竞争优势4,机遇、政府作用与国家竞争优势2、国家竞争优势理论与国际贸易理论的关系及其研究1、国家竞争优势理论与国际贸易理论的关系2、国家竞争优势与比较优势的关系3、3、国家竞争优势理论的意义四、当代国际贸易分工新理论简评第四章世界市场第一节世界市场的形成及其作用一、世界市场的形成二、世界市场的作用第二节世界市场的形成一、世界市场的分类二、世界市场上的商品流通渠道1、有固定组织形式的市场1、商品交易所2、国际商品拍卖3、工商业博览会和展览会2、没有固定组织形式的世界市场1、单纯的商品购销形式2、与其他因素结合的商品购销形式1、补偿贸易2、加工贸易3、租赁贸易三、世界市场的商品销售渠道第三节世界市场价格一、世界市场价格的概念二、世界市场价格的变动及其影响因素1、国际价值是世界价格变动的基础2、货币价值是影响世界价格的基本因素3、世界市场供求对世界市场价格的直接影响4、世界市场上的竞争与垄断对世界市场价格的影响三、一种商品一个价格的规律四、世界市场价格的多元化1、调拨价格与垄断价格1、调拨价格1、调拨价格的特点2、调拨价格的目的3、调拨价格的限制条件2、垄断价格2、国家垄断价格或管理价格1、国家机构对商品市场的单方面干预2、政府间贸易协定3、世界自由市场价格第五章贸易条件第一节贸易条件的涵义一、贸易条件的概念二、贸易条件指数的种类及其意义1、商品贸易条件指数2、要素贸易条件指数1、单项要素贸易条件指数2、双项要素贸易条件指数3、收入贸易条件指数第二节关于贸易条件决定的理论一、相互需求理论1、比较成本确定贸易条件的上下限2、相互需求状况决定具体的贸易条件3、相互需求强度影响贸易利益分割二、提供曲线与贸易条件的均衡1、提供曲线及其性质2、以提供曲线表示的贸易条件的均衡与均衡的恢复3、提供曲线的移动及其原因4、对提供曲线理论的评价第三节贸易格局与贸易条件的变动一、经济增长对贸易条件的影响1、生产要素不平衡增长对生产格局的影响2、生产要素不平衡增长对贸易条件的影响3、贫困化增长4、开放经济条件下一国经济增长对他国贸易条件的影响二、技术进步对贸易条件的影响1、技术进步的类型2、技术进步对贸易条件的影响三、商品结构与贸易条件四、贸易政策与贸易条件五、技术贸易与贸易条件六、国际收入转移与贸易条件第四节关于不平等交换问题的理论一、马克思主义经典学派的不平等交换理论1、以国际价值作为衡量交换是否等价的标准2、不平等交换是指不平等量劳动的交换3、不平等交换是指贸易利益的分配不平等二、西方经济学家的不平等交换理论1、以普雷维什为代表的中心-外围论2、以辛格为代表的发展中国家贸易条件全面恶化论3、伊曼纽尔的不平等工资理论4、芬德利的不平等交换与发展理论5、克鲁格曼的递增规模经济与南北不平衡发展理论第六章国际贸易政策的理论分析第一节国际贸易政策概述一、对外贸易政策的含义及其形式1、对外贸易政策的含义2、对外贸易政策的两种基本形式二、对外贸易政策的制定与执行1、对外贸易政策制定与执行的组织框架2、对外贸易政策制定的影响因素1、影响对外贸易政策制度供给的因素2、影响对外贸易政策制度需求的因素1、一国的出口对国内不同利益集团的影响2、一国的进口对国内不同利益集团的影响三、对外贸易政策的演变1、中世纪时期:鼓励进口政策2、资本主义生产方式准备时期:保护贸易政策3、资本主义自由竞争时期:自由贸易政策4、二战前的垄断资本主义时期:超保护贸易政策第二节保护贸易政策理论及其发展一、重商主义的保护贸易学说和政策主张1、重商主义的保护贸易学说2、中商主义者的政策主张3、对重商主义的评价二、汉密尔顿的保护关税思想三、李斯特的保护贸易理论1、李斯特对自由贸易理论的批判与自己的理论主张2、李斯特关于贸易保护的具体政策主张1、关于保护对象的选择2、关于保护关税的运用3、对李斯特保护贸易理论的评价四、保护贸易理论的发展1、幼稚产业选择的标准1、约翰穆勒等的选择标准2、小岛清的选择标准3、开放经济条件下对幼稚产业标准的评价2、实行保护贸易政策的论据1、经济方面的论据1、保护贸易政策有利于保护和增加就业机会2、实行保护贸易可以促进本国产业多样化3、为纠正市场失灵,发展中国家需要对幼稚工业采取贸易保护政策4、因反对不公平贸易而采取保护政策2、非经济论据1、保障国家安全2、调整社会收入的分配4、保护国民身体和动植物健康四、保护贸易政策理论的评价1、保护贸易政策的立足点在于保护和促进本国的经济增长、发展生产力,以增强本国经济的国际竞争力2、实行保护贸易政策着眼于资源的动态优化配置,考虑的是经济成长的长远利益3、为了保证国内经济结构调整的平稳性,维护本国经济运行的稳定而实行保护政策4、考虑到贸易利益的分配以及贸易对各利益集团收入的影响二是当采取保护措施,在一定程度上是正当的、合理的第三节当代发达国家的外贸政策及其理论分析一、战后发达国家的贸易自由化1、战后贸易自由化的主要表现1、大幅度减让关税2、尽力降低或撤销非关税壁垒3、战后贸易自由化的主要特点1、战后贸易自由化是垄断资本对外扩张的要求,代表了垄断资本利益2、战后贸易自由化是有选择的贸易自由化3、在实行贸易自由化的同时,各发达国家还根据不同时期的具体情况结合使用贸易保护主义二、20世纪70年代以来的新贸易保护主义1、被保护的商品范围不断扩大2、限制进口的措施从关税壁垒转向以非关税壁垒为主3、奖出限入措施的重点由限制进口转向鼓励出口4、从贸易保护制度转向系统化的管理贸易制度5、新贸易保护主义使贸易上的歧视性有所增强三、战略性贸易政策1、战略性贸易政策的概率及其理论基础2、战略性贸易政策的种类1、战略性进口关税2、战略性出口补贴3、战略性贸易政策简评4、战略性贸易政策在发达国家贸易实践中的应用四、从战略性贸易政策到全球竞争政策1、全球竞争政策提出的背景1、战略性贸易政策的实施日益困难2、20世纪90年代之后,诸多国际贸易争端缘于竞争政策问题2、竞争政策的涵义及其目标1、竞争政策的涵义2、竞争政策的目标3、竞争政策的层次1、微观层次——部门的竞争政策2、中观和宏观层次——一国经济和世界范围内的竞争政策4、竞争政策的国际协调1、创立一个国际法律实体和执行机构2、各国竞争法的政策和协调3、利用WTO对竞争政策的国际协调达成一致,并把竞争问题融入WTO争端解决程序第七章国际贸易政策措施第一节关税一、关税的含义及其作用二、关税的种类1、进口税2、出口税3、过境税4、进口附加税1、反补贴税2、反倾销税5、差价税6、特惠关税7、普遍优惠制三、征收关税的依据和方法1、关税征收依据1、海关税则及其商品分类2、海关税则种类2、关税的征收方法1、从量税2、从价税3、混合税4、选择税四、关税的经济效应1、关税对贸易小国的经济效应2、关税对贸易大国的经济效应五、关税结构和有效保护率第二节非关税壁垒一、进口配额制1、进口配额的概念及其种类1、绝对配额2、关税配额2、配额的关税效应3、配额与关税的比较二、自动出口配额制三、直接生产补贴四、汇率政策五、技术性贸易壁垒1、技术性贸易壁垒的涵义及类别2、技术性贸易壁垒的主要措施1、严格繁杂的技术法规和技术标准2、复杂的合格评定程序3、严格的包装、标签规则4、绿色壁垒六、其他几种主要非关税措施1、进口许可证2、外汇管制3、进口和出口的国家垄断4、歧视性的政府采购政策5、各种国内税6、最低限价7、有秩序的销售安排七、当代国际贸易中的新型贸易壁垒1、企业社会责任与SA80002、动物福利3、美国337条款第三节出口鼓励的政策措施一、作为出口鼓励政策的补贴1、出口补贴及其形式1、直接的现金补贴2、对出口厂商提供财政性优惠和其他方面的优惠3、出口优惠金融制度2、出口补贴的经济效应1、作为商品出口国所提供的补贴2、作为商品进口国所提供的补贴3、出口补贴政策的经济分析二、商品倾销三、外汇倾销四、经济特区第四节其他国际贸易政策措施一、出口限制措施二、进口鼓励措施三、贸易制裁第八章从GATT到WTO第一节贸易条约和协定一、贸易条约和协定的涵义二、贸易条约与协定的种类1、贸易条约2、贸易协定3、支付协定4、国际贸易协定三、贸易条约和协定所依据的法律原则1、最惠国待遇原则2、国民待遇原则第二节从GATT到WTO一、GATT的产生二、GATT的只要职能1、组织多边贸易谈判,尽量消除各种贸易壁垒2、协调缔约方之间的贸易关系,解决各种贸易纠纷3、根据国际贸易发展的新情况,制定国际贸易的心规章4、研究和促进缔约各方经济和贸易的发展三、乌拉圭回合多边谈判贸易1、乌拉圭回合谈判发起的背景2、乌拉圭回合谈判的特点3、乌拉圭回合谈判的主要成果及其对世界经济贸易的影响四、GATT的历史贡献及其缺陷第三节 WTO基本知识一、WTO的成立1、WTO成立的背景1、发达国家和发展中国家经济发展的需要2、经济全球化进程加快,需要确保其顺利发展的规则3、GATT本身存在缺陷,已不能适应经济全球化的需要2、WTO的成立二、WTO的主要内容1、有关WTO机构本身的规定1、WTO的宗旨2、WTO的职能3、WTO的主要组织机构4、WTO的决策方式2、WTO的法律框架3、WTO的特点三、WTO的基本原则1、非歧视原则1、最惠国待遇原则2、国名待遇原则3、非歧视原则的例外1、最惠国待遇例外2、国民待遇例外2、关税保护原则3、取消数量限制原则4、透明度原则5、公平贸易原则6、互惠原则7、贸易争端的磋商调节原则8、对发展中国家特别优惠的原则9、区域性贸易安排原则10、合理保障原则1、国际收支保障条款2、幼稚工业保障条款四、WTO的主要协议1、有关货物贸易的协议1、GATT19942、《农产品协议》3、《纺织品和服装协议》4、《与贸易有关的投资措施协议》5、非关税措施方面2、《服务贸易总协议》简称(GATS)3、《与贸易有关的知识产权协议》4、WTO两个程序协议1、《贸易政策审议机构》(TPRM)2、《争端解决机构》五、中国与WTO1、中国加入WTO谈判的背景2、中国加入WTO谈判经历的阶段3、中国申请恢复关贸总协定席位和加入世贸组织的原则4、中国加入WTO后可以享有的权利与应承担的义务第九章国际资本流动与国际贸易第一节贸易发展与要素流动一、国际贸易的发展促进了生产要素的国际流动二、要素流动与国际贸易的相互关系三、生产要素国际流动的内容第二节国际资本流动的类型及其特征一、国际资本流动的概念及其类型1、国际间接投资2、国际直接投资二、当代国际资本流动的特征1、国际资本流动数量不断增大,国际直接投资增长迅速2、国际投资主体日趋多元化,发展中国家和地区地位上升3、国际资本流动的部门结构发生重大变化4、国际资本流动的地区分布继续失衡三、当代国际资本流动迅速发展的原因1、资本供求规律是促进资本国际流动的基本因素2、生产国际化的发展是资本国际流动的重要动力3、世界经济贸易的区域化、集团化是促进国际资本流动的重要因素第三节国际资本流动与国际贸易的发展一、国际资本流动的经济效应二、跨国公司国际直接投资的理论分析1、垄断优势论2、比较优势论3、国际生产折衷理论三、发展中国家国际直接投资理论1、投资发展周期理论2、威尔斯的小规模技术理论3、技术当地化理论4、技术创新产业升级理论四、国际资本流动对国际贸易的影响1、国际资本流动促进了国际贸易规模的扩大2、国际资本流动影响国际贸易格局3、国际资本流动带来了新的贸易方式4、国际资本流动推动了贸易自由化五、国际直接投资、贸易投资一体化与国际贸易推理创新1、对国际贸易分工基础的影响2、对贸易结构的影响3、对国际贸易利益的影响第四节贸易与经济一体化一、经济一体化的概念及形式二、当代经济一体化的发展1、一体化进程不断发展的欧盟2、发达国家与发展中国家结成的北美自由贸易区3、亚太经济合作组织4、发展中国家间的区域经济一体化组织5、自由贸易区的发展与中国—东盟自由贸易区1、自由贸易区的迅速发展2、中国-东盟自由贸易区三、经济一体化的经济效应1、经济一体化的静态效应-关税同盟理论2、经济一体化的动态效应-大市场理论第十章国际贸易与经济发展第一节国际贸易与经济发展的相互关系一、国际贸易在经济发展的作用二、国际贸易对经济增长作用的测定三、经济增长对国际贸易的影响第二节贸易发展战略与发展中国家的经济发展一、经济发展方式与贸易发展战略二、三种贸易发展战略的分析与比较1、初级产品出口导向战略2、出口替代的贸易战略3、出口导向的贸易战略第三节贸易发展战略的现实选择一、选择贸易发展战略的原则1、贸易发展战略必须立足于提高国家竞争力2、坚持静态利益和动态利益相结合的原则3、贸易发展战略的制定必须符合国际惯例二、影响贸易战略选择的因素1、影响贸易战略选择的国内因素2、影响贸易战略选择的国际因素三、贸易投资一体化与发展中国家贸易发展战略的选择1、大力发展加工贸易,不断创造要素优势,提升参与要素分工的环节和国际分工的地位2、充分重视国内需求和进口对创造竞争优势、促进经济发展的作用3、培育产业内贸易和公司内贸易的基础,创造产业优势和公司优势。

专注考研考证第三章国际贸易分工理论3.1 复习笔记一、马克思主义国际经济贸易理论1.国际经济贸易的形成和发展资本主义商品经济的巨大发展,使得国际经济贸易具有了举足轻重的社会经济意义。

它使世界上各个国家、民族都在不同程度上加入到国际性的生产和流通体系中来。

(1)资本主义商品经济向国际范围的扩张,形成了国际经济贸易关系。

它体现了资本家对剩余价值的无限度追求,反映了资本主义生产方式本质上是世界性的剥削关系。

(2)国际经济贸易的发展,反映了生产社会化和商品经济发展的客观要求,这是社会大生产和现代商品经济发展的普遍规律。

由于客观上存在相互联系和相互依赖的关系,任何一个国家和民族若想得到发展,都必须积极发展对外经济贸易关系。

2.国际分工是国际经济贸易发展的基础(1)国际分工能促进各国按照社会化大生产分工协作的原则,发挥本国本地区在自然资源、劳动力、资金、技术等方面的优势,集中力量专门生产成本较低的产品,通过国际贸易而使本国的生产和消费规模得以扩大。

(2)各国通过贸易分工,能得到使用价值上的好处、增进消费者的福利,还能调剂资源的余缺、满足生产的需要。

3.马克思的国际价值理论马克思认为,商品的价值作为凝结在商品中的一般的、无差别的人类抽象劳动,只有在专注考研考证充分地比较劳动的社会属性前提下,即在包括各民族经济活动在内的世界市场上,才能够完全地展现出来。

因此,国际经济贸易活动同样由价值规律来支配。

但是,由于经济环境不同,价值规律的作用形式发生了重大变化。

(1)国际间商品交换的国际价值由国际社会必要劳动时间决定。

国际社会必要劳动时间是指生产某种商品的世界各国的平均劳动时间,它是所有进入世界市场的同类商品直接耗费的国内社会必要劳动时间的加权平均数。

国际价值的形成还要受国际市场供求关系、科技进步等的影响。

但各国生产商品中的直接劳动消耗是决定因素。

(2)参加国际贸易的双方都能获得利益。

在等价交换的情况下,如果一国的国别价值低于国际价值,就可以稳定地获得大大高于国内市场的超额利润。

第一章国际贸易学的研究一、名词解释1.净进口和净出口答:出口与进口是一个国家对外贸易的两个组成部分。

其中,出口(Export)是指一个国家向其他国家输出本国商品和服务的活动;进口(Import)是指一个国家从其他国家购进商品和服务用于国内生产或消费时产生的全部贸易活动。

净进口是指在一定时期内,将某种商品的出口数量与进口数量相比较,出口量小于进口量的情形。

净出口是指在一定时期内,将某种商品的出口数量与进口数量相比较,出口量大于进口量的情形。

净出口和净进口这两个指标反映一国某种商品在国际贸易中所处的地位。

2.出口部门与进口竞争部门答:国民经济可分为出口部门和进口竞争两大部门。

其中,出口部门是指一国能够将产品销往国际市场的各类产业的总和;进口竞争部门是一国与进口产品在本国市场上进行竞争的各类产业的总和。

如果一国出口产业国际竞争力比较强,政府就可以采取相对自由的贸易政策;如果进口竞争产业国际竞争力比较弱,政府就可以适当采取符合国际惯例和WTO规则的保护政策措施,以促进其国际竞争力的提高。

3.总贸易与专门贸易答:总贸易(General Trade)是指以国境作为统计对外贸易标准时的一国一定时期内进出口活动的总和。

根据这个标准,凡进入本国国境的货物均列为进口,称为总进口;凡离开本国国境的货物一律列为出口,称为总出口。

总进口额和总出口额相加称为总贸易额。

专门贸易(Special Trade)是指以关境作为统计对外贸易标准时的一国一定时期内进出口活动的总和。

根据这个标准,外国商品进入关境之后才列为进口,称为专门进口;凡是离开关境的商品都要列为出口,称为专门出口。

专门出口额和专门进口额相加称为专门贸易额。

总贸易与专门贸易主要有以下区别:①总贸易与专门贸易的数额不同,这主要是因为关境和国境的划分不同以及两者对某些特殊形式的贸易的处理方式不同。

②总贸易和专门贸易反映的问题不同。

总贸易包括所有进出入该国的商品,主要反映一国在国际商品流通中所处的地位;专门贸易只包括那些进口是用于该国生产和消费的商品,出口是由该国生产和制造的商品,主要反映一国作为生产者和消费者在国际贸易中所起的作用。

张二震《国际贸易学》课后习题答案第一章国际贸易学的研究一、名词解释1、净进口:将某种商品的出口数量和进口数量相比较,出口量小于进口量净出口:出口量大于进口量2、出口部门:一国能够将产品销往国际市场的各类产业的总和进口竞争部门:一国与进口产品在本国市场上进行竞争的各类产业的总和3、总贸易:总进口加上总出口就是一国的总贸易额。

总贸易包括所有进出入该国的商品,主要反映一国在国际商品流通中所处的地位。

专门贸易:专门进口额加上专门出口额就是一国的专门贸易额。

专门贸易额只包括那些进口是用于该国生产和消费的商品,出口是由该国生产和制造的商品,主要反应一国作为生产者和消费者在国际贸易中起的作用。

6、国际贸易商品结构:指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

二、思考题1、什么是国际贸易?它与国内贸易有什么区别?国际贸易量的计算1)国际贸易:指世界各国(或地区)之间在商品和服务方面的交换活动它是各个国家(或地区)在国际分工的基础上相互联系的主要形式。

2)3)2、什么是贸易差额?它与一国的经济发展有什么关系?1)在一定时期内(通常为一年)一个国家的出口总值与进口总值之间的差额,称为贸易差额2)贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标。

一般贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利境地。

但是长期保持顺差也不一定是好事。

巨额顺差还会影响国内货币政策对一国经济的调控能力。

3、什么是国际贸易地理方向?如何正确看待国际贸易地理方向的集中与分散?1)国际贸易地理方向又称国际贸易地区分布,用来表明世界各个地区或各个国家在国际贸易中所占的地位,通常使用它们的出口贸易额(进口贸易额)占世界出口贸易额(进口贸易额)的比重来表示。

相对于某一个国家或地区来说,它就是对外贸易地理方向,表明一个国家或地区进口商品的来源和出口商品的去向,从而反映该国与其他国家或地区之间的经济贸易联系程度。

十万种考研考证电子书题库视频学习平台第四章世界市场4.1 复习笔记一、世界市场的形成及其作用1.世界市场的形成世界市场是指世界范围内通过国际分工和贸易联系起来的各国间市场和各国国内市场的总和。

广义的世界市场包括世界商品市场、世界服务市场和世界金融市场。

(1)世界市场萌芽于资本主义生产方式准备时期在这个时期,资本原始积累和资本主义工场手工业获得了巨大的发展。

通过暴力和超经济的强制手段,西欧国家与殖民地、落后国开始形成国际分工,于是形成了世界市场。

在这个时期的世界市场上,作为中介人的商人资本占主要地位。

(2)世界市场在资本主义生产方式确立时期得到了空前的发展。

在机器大工业的建立、社会生产力的发展、资本主义生产方式占统治地位的情况下,才形成了真正意义上的世界市场。

(3)世界市场最终形成于19世纪末20世纪初这个时期,自由竞争的资本主义过渡到垄断的资本主义,世界市场的范围继续扩大。

在世界市场的形成过程中,第二次科技革命、资本输出起了重要作用。

2.世界市场的作用(1)世界市场对资本主义国家生存和发展的重要性体现在以下三个方面:①世界市场是资本主义生产不可缺少的商品销售场所和原料来源十万种考研考证电子书题库视频学习平台商品生产是资本主义生产的基础,它的特点是交换价值的生产。

资本主义生产是商品生产高度发展的形式,它是立足于市场和世界市场的基础之上的。

②世界市场有助于缓和资本主义各个社会生产部门发展的不平衡性资本主义各个社会生产部门发展的不平衡性是资本主义经济发展的一个规律性现象。

竞争引起一些生产部门的比较迅速的发展和另外一些生产部门的落后。

随着资本主义的发展,资本主义所固有的国民经济各部门发展的不平衡不可避免地增长,使得寻找国外市场成为必要。

③世界市场是资本扩张的结果和条件资本的本性就是扩张。

资本主义的生产方式不只是引起资本对剩余价值的追求,促使它不断扩大生产规模,使资本生产更多的资本,而且扩张已成为一个强制性的规律,成为资本家生存的经济条件。

第八章从GATT到WTO一、名词解释1.最惠国待遇答:最惠国待遇是指缔约国一方现在和将来所给予任何第三国的优惠和豁免,必须同样给予对方。

最惠国待遇条款是贸易条约和协定中的一项重要条款。

最惠国待遇分为两种:①无条件最惠国待遇,即缔约国一方现在和将来所给予任何第三国的优惠和豁免,立即无条件无补偿地自动地适用于对方;②有条件的最惠国待遇,即如果缔约国一方给予第三国的优惠和豁免是有条件的,那么另一方必须提供同样的条件,才能享受这些优惠和豁免。

2.国民待遇答:国民待遇就是缔约国一方保证缔约国另一方的公民、企业和船舶在本国境内经济上享受与本国公民、企业和船舶同等的待遇。

国民待遇条款是法律待遇条款之一。

国民待遇条款的目的:①保证缔约方能真正享受关税减让的成果,使国外产品能在平等的条件下与进口国国内产品竞争;②保障进口产品在经销过程中不受歧视性待遇。

国民待遇条款适用的范围:①外国公民的私人经济权利;②外国产品应交的国内税;③利用铁路运输和转口过境的条件、船舶在港口的待遇、商标注册、版权、专利权等等,但不包括沿海贸易权、领海捕鱼权、土地购买权等。

3.非歧视原则答:非歧视原则又称无差别待遇原则,是指一缔约方在实施某种限制和制裁措施时,不得对其它缔约方实施歧视待遇。

非歧视原则是WTO最基本最重要的原则,体现了WTO多边互惠互利的特点。

非歧视原则主要体现为最惠国待遇原则和国民待遇原则。

最惠国待遇原则要求一个成员方给予另一个成员方或非成员方的贸易优惠、特权和豁免,必须自动地、无条件地给予所有其他成员方。

国民待遇原则是指在贸易方面成员之间相互保证对方的公民、企业、船舶在本国境内享有与本国公民、企业、船舶同样的待遇。

4.关税保护原则答:关税保护原则包括两层含义:①是以关税作为各成员方唯一的保护手段;②是各成员方应遵循互惠互利的原则,通过关税减让谈判,逐步降低关税水平,以促进国际贸易的开展。

关税保护原则具体体现在以下几种形式:①直接降低关税;②在谈判期不得提高现行税率,不得增减免税税目;③固定现行各项税率;④规定税率的最高限。

・、名词解徉1.净将菓种誦品的出IJ«tWftiSMfiKffiIttt. tiiUVk小于fiU:n:净:HM: til Utt大于进口貳2.rtiUffin:一国能够的产貼销往MfoilJ场的各类产业的总和进口A7»n«fh -ta^ii口产絡在木is市场匕进的务类产业的总和3・总故楊* 0进II加丄总岀II就堆•偵的总贸坍检•总贸妙包抓斷有逬岀入该D9的商品,卜娶反咬ffl/£田唸簡丛渝通中所处的地位・<pnw«;&ni4u»加上号门出I」Kttfi is的只包搐那叫进【1足用干谡田生产和消费的商品・NH甩山该田生产和制适的商品.主要反应国作为生产者和浦费《■金闪M贾易中起的作用.6、国际贸易恋拈结构,冶3类商品在国勺•贸妫中所处的地位.迩前以界;11口总额中的比二.出考題K什么是田际皺易?它与国内贸助冇什么区別?的计体1》田际册易:損世界各田(或地IS zrn】e商閉和眼务方何的交换活动它足$$国农(戒地区)住国际分工的从础卜・相促联系的左妥形式.2 )3}2、什么是贸協垫獗?它与I4的腔济发楓有什么关系?1)布定时期内(通宗沟年)个IR*的出II总値焉逬门总值之何的签獗•祢为贾易««?2 >馭场并独足動站阳肘外贾易状况的皿《折标. •般敬禺颍并衣明田&炜外贾易收支匕处寸仃利地依贸易逆莊龜去明一闪冇対外做易收支I•处I卜利境地.但足长期侃持烦片也不•定址好“・n»®x:还会影呎也内货币致策对医蛭济的调控能力.3、什么是W际贸易地理方向?如何正偷看馆卩:床婕易地理方向的级”匕分m?1〉国际贸易地理加又称国际贸易地区分布•用来表明“界x个地区或徉个国家在IW敏易中所山的地位. 通常他用它们的出门協易約(iinw««o 占世界出门究易Si (ill 【1贸热粧〉的比亟來洪乍・相xf j X 个国家或地区來说・它就文对外・衣刃•个国窣或地区进II亜肚的来潭和出门商品的去向.从而反映该M打氏他闪城或地X之偵|笛经济対易联系用哎2〉対外货易地理方向的集中和分16各有优劣•集中冇利Tfefi的交说、扩大出口附品在进II田的影响.但无论对进II还ttllJli而?(・•国对外留乌堆理力向过于集中.耳公使该LN弃易芟制丁人,从而di対外贸易屮处丁不利境地’対外贸易地理方向的分ftk 则町以障低国在对外贸如I嵋临临的嵯济和政治凤购、遍免进山口厂商2间垂性克争.但其不利Z处/f.-f.|i场肿分散可能加兀交厉庞》二很附熾H的利滋出I I I.业別成品,发廉中国家进口工业別成品,出爭血型分」I是描发达国球进口Ift材料,口哝材料的N涿分T水平住分T:是指各的在匚业生产Z何的令业化合作. 前同联系:簾个部门弭吸收它的产出的祁门之何的联系.兀财联甌某个部门网问它捉供投入的部门间的联系.1・仆么毘国际分丁?卄代刖辭分Tfrft 么筋转点?答:阖际分I :是描备国在从事囱品生产时.相4何实行的掰动分工和产阳分1:・它是朴 会分T 向国族范憎扩展的结d呼点仁国除分匸的形璇机制发件:变化2・发达闪家之何的工业分1即到迅廷发展3、 发达国家和发展中国家之側的传统••垂“笊分I -国际分I :的主派地位已经itfer “水平型“的阳麻分T4、 产业部门Z ⑻的国杯分匸口益转变为产业内部的国斷;分工.以产品为界固的国标分 匸巡渐转竇为以生产妥木为界限的W 汗分工.2.试述IHIR.®易对 国不川利益块团的影响?国脉贸易町以給妙与各方帶来UJg 利益.从弊态角反來彩察.开取贸必坊・贸型《方町 H 在资源总命不ift 加・牛产技术*件没有厲进的惰况卜•・通过勿邸分丁崗实现毎利的总 体堆长・但与此网财,国硼易会在国内不何的利兰臬团之间产生利益再分配.从理论 hi»,住I'l 由贸易的条件卜.菜神产品的出口金使国内出口JR 团艮益・消療样受轨 某 种产品的进口会伎国内进「I 北争集团歿损.汹啜石燮微・因此.刃内不同的利益仗团甘 国际欲P 的态度往往不致.3・试述佝乩般易的动态利益・片谈谈•国如何创ifi 条件・ 利用IQ 际贸易来促进本国经济的发展. 第•,开展国际贸易.必然使市场竟爭肌糾充分发幷作川・从ifliM®企业忒质的良&・ 审强企业的国际克争力.埶・・ 开展田莎贝妨・存利F 开Ifa 新的市场.促迅经济均匕 开展国标负易・必悠滋笈•企业的创新机別・用动技木进步.羽四・ 开展国际羽易能加速贡金枳毘・第几 开展国杯贸对・冇利『促进•国经济结构的变动.第六.开展风杯贸射,必悠帝来人员的空流.文化的传桥和恩迫的交换,从而对•国 的政洽.文化祁社会进如产牛枳极恋响. •C。

第二章国际贸易的利益

2.1 复习笔记

考点一:国际贸易的基础——国际分工

1.国际分工的形成和发展

(1)国际分工的含义

国际分工是指各国在从事商品生产时,相互间实行的劳动分工和产品分工,是社会分工在国际范围内扩展的产物,也是国际贸易和世界市场的基础。

(2)国际分工的形成和发展(见表2-1)

国际分工属于历史范畴,是社会分工发展到一定阶段的产物。

国际分工形成于资本主义大机器工业时代,它是在近代工业分工国际化延伸和发展中产生的。

表2-1 国际分工的形成和发展

2.当代国际分工的新特征(见表2-2)

由于二战后的第三次科技革命和信息技术发展的影响,世界生产力获得了前所未有的发展。

各国之间开展国际经济技术合作的障碍逐渐减少,当代国际分工日益深化,并呈现出一些新特点。

表2-2 当代国际分工的新特征

3.国际产业转移新趋势

随着经济全球化的不断发展和国际分工的不断深入,国际产业转移出现了新的趋势。

(1)国际制造业产业转移逐步演变为产业链条、产品工序的分解和全球化配置

国际产业分工逐渐地从传统的产业间分工向各个产业内部的分工转变,进而又向产品内分工转变,产品的价值链因此被分解。

所以国与国之间的优势更多地通过价值链上某一特定环节上的优势表现出来,从而导致国与国之间按价值链不同环节进行分工的现象。

国际产业转移演变为产业链条、产品工序的分解和全球化配置。

在这种环境下,生产外包成为制造业国际产业转移的主要方式。

在国际生产网络的基础上,形成了以跨国公司为核心,全球范围内相互协调与合作的企业组织框架。

(2)国际产业转移从制造业向现代服务业延伸

随着经济全球化的不断发展,信息通信技术的广泛应用,新兴市场国家基础设施的改善和劳动力素质的提高以及全球服务贸易规则的实行,服务业不再局限于一国国内,而是加快了全球调整和转移的步伐,出现了服务业结构调整和产业转移的新趋势。

服务外包成为成长最快的服务业跨国转移,极大推动了服务业进入国际分工体系。

服务外包又称服务加工贸易,国际上也称离岸服务,是指作为生产经营业的业主将服务流程以商业形式发包给境外服务提供者的经济活动。

(3)非流动要素决定国际产业转移的基本流向

非流动要素是指土地和简单劳动力、产业配套能力、政策环境等要素,可以在全球生产资源的重新配置过程中,通过跨国公司和国际市场从其他国家得到。

因此,新一轮国际产业转移本质是流动要素追逐非流动要素进行的全球生产重组。

4.影响国际分工发展的主要因素

国际分工的发生和发展主要取决于社会经济条件和自然条件两方面的条件。

归纳起来,影响国际分工发展的主要因素有四个,具体内容见表2-3。

表2-3 影响国际分工发展的主要因素

5.国际分工与国际贸易的相互关系

从一般的角度来看,国际分工与国际贸易之间的联系即分工与交换之间的联系,两者互为基础,互相促进。

由马克思的生产决定交换的基本思想可以看出,国际分工具有决定性地位,从根本上影响和制约国际贸易的发展,其决定性主要体现在以下两个方面:(1)国际分工的扩大推动了国际贸易的发展

国际分工使得各国生产要素向高利用效率的部门转移,从而增加可交换的商品与服务,给国际贸易提供的发展的物质基础。

另外,随着国际分工的不断深化,国际市场的重要性在不断加强,各国开始主动参与国际分工,给国际贸易发展提供发展动力。

(2)国际分工的演变决定国际贸易的格局

国际贸易格局是指国际贸易的商品结构和地理方向。

一方面,世界贸易中商品结构的变

化是由国际分工的发展决定的。

另一方面,国际分工会制约国际贸易的地理分布,会影响各国在世界贸易中的地位。

考点二:国际贸易的静态利益

1.一般均衡下国际贸易静态利益的一个简单模型说明

(1)模型的假定

①两个国家:A国和B国。

②两种商品:衣服和粮食,两国均生产。

③两国可利用的生产资源总量为一定,生产的技术条件不变。

(2)封闭条件下两国的生产和消费状况

如图2-1、图2-2所示,在封闭条件下,CF为A国的生产可能性曲线,假定A国生产点为E点——生产30单位衣服+50单位粮食,同时A国的消费点也为E点;C´F´为B的生产可能性曲线,假定B国生产点为E´点——生产50单位衣服+40单位粮食,同时B国消费点也为E´点。

图2-1 A国的生产可能性曲线。