微生物染色

- 格式:ppt

- 大小:774.50 KB

- 文档页数:34

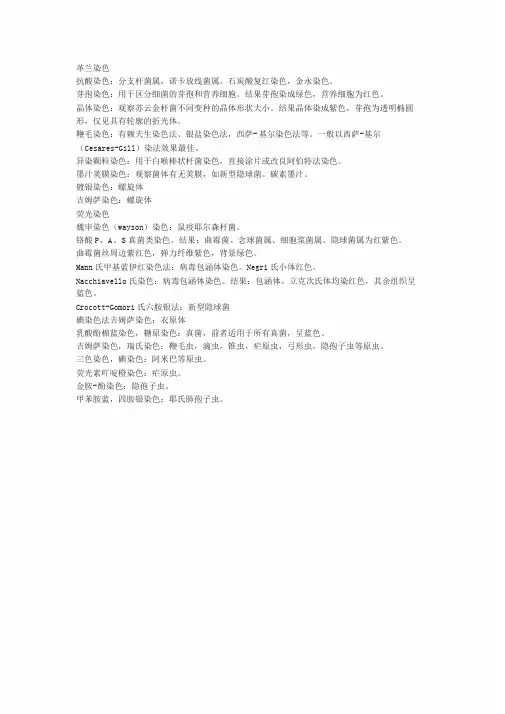

WOIRD格式革兰染色抗酸染色:分支杆菌属,诺卡放线菌属。

石炭酸复红染色,金永染色。

芽孢染色:用于区分细菌的芽孢和营养细胞。

结果芽孢染成绿色,营养细胞为红色。

晶体染色:观察苏云金杆菌不同变种的晶体形状大小。

结果晶体染成紫色,芽孢为透明椭圆形,仅见具有轮廓的折光体。

鞭毛染色:有赖夫生染色法、银盐染色法,西萨-基尔染色法等。

一般以西萨-基尔(Cesares-Gill)染法效果最佳。

异染颗粒染色:用于白喉棒状杆菌染色,直接涂片或改良阿伯特法染色。

墨汁荚膜染色:观察菌体有无荚膜,如新型隐球菌。

碳素墨汁。

镀银染色:螺旋体吉姆萨染色:螺旋体荧光染色魏申染色(wayson)染色:鼠疫耶尔森杆菌。

铬酸P、A、S真菌类染色。

结果:曲霉菌、念球菌属、细胞浆菌属、隐球菌属为红紫色。

曲霉菌丝周边紫红色,弹力纤维紫色,背景绿色。

Mann氏甲基蓝伊红染色法:病毒包涵体染色。

Negri氏小体红色。

Nacchiavello氏染色:病毒包涵体染色。

结果:包涵体、立克次氏体均染红色,其余组织呈蓝色。

Crocott-Gomori氏六胺银法:新型隐球菌碘染色法吉姆萨染色:衣原体乳酸酚棉蓝染色,糖原染色:真菌,前者适用于所有真菌,呈蓝色。

吉姆萨染色,瑞氏染色:鞭毛虫,滴虫,锥虫,疟原虫,弓形虫,隐孢子虫等原虫。

三色染色,碘染色:阿米巴等原虫。

荧光素吖啶橙染色:疟原虫。

金胺-酚染色:隐孢子虫。

甲苯胺蓝,四胺银染色:耶氏肺孢子虫。

专业资料整理。

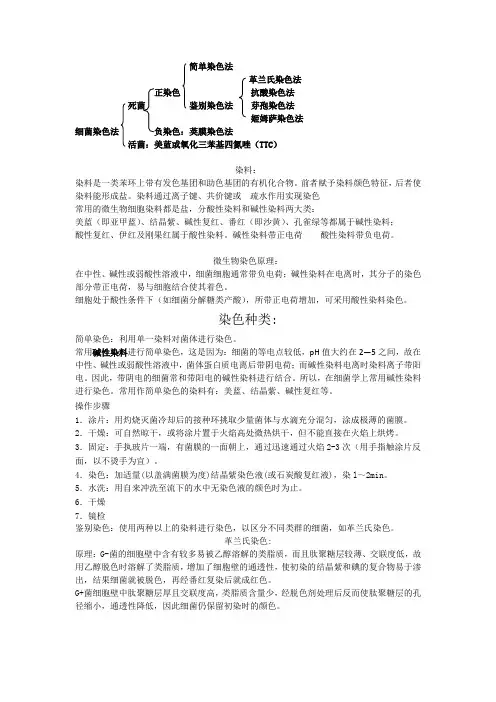

简单染色法革兰氏染色法抗酸染色法死菌鉴别染色法芽孢染色法姬姆萨染色法细菌染色法活菌:美蓝或氧化三苯基四氮唑(TTC)染料:染料是一类苯环上带有发色基团和助色基团的有机化合物。

前者赋予染料颜色特征,后者使染料能形成盐。

染料通过离子键、共价键或疏水作用实现染色常用的微生物细胞染料都是盐,分酸性染料和碱性染料两大类:美蓝(即亚甲蓝)、结晶紫、碱性复红、番红(即沙黄)、孔雀绿等都属于碱性染料;酸性复红、伊红及刚果红属于酸性染料。

碱性染料带正电荷酸性染料带负电荷。

微生物染色原理:在中性、碱性或弱酸性溶液中,细菌细胞通常带负电荷;碱性染料在电离时,其分子的染色部分带正电荷,易与细胞结合使其着色。

细胞处于酸性条件下(如细菌分解糖类产酸),所带正电荷增加,可采用酸性染料染色。

染色种类:简单染色:利用单一染料对菌体进行染色。

常用碱性染料进行简单染色,这是因为:细菌的等电点较低,pH值大约在2—5之间,故在中性、碱性或弱酸性溶液中,菌体蛋白质电离后带阴电荷;而碱性染料电离时染料离子带阳电。

因此,带阴电的细菌常和带阳电的碱性染料进行结合。

所以,在细菌学上常用碱性染料进行染色。

常用作简单染色的染料有:美蓝、结晶紫、碱性复红等。

操作步骤1.涂片:用灼烧灭菌冷却后的接种环挑取少量菌体与水滴充分混匀,涂成极薄的菌膜。

2.干燥:可自然晾干,或将涂片置于火焰高处微热烘干,但不能直接在火焰上烘烤。

3.固定:手执玻片一端,有菌膜的一面朝上,通过迅速通过火焰2-3次(用手指触涂片反面,以不烫手为宜)。

4.染色:加适量(以盖满菌膜为度)结晶紫染色液(或石炭酸复红液),染l~2min。

5.水洗:用自来冲洗至流下的水中无染色液的颜色时为止。

6.干燥7.镜检鉴别染色:使用两种以上的染料进行染色,以区分不同类群的细菌,如革兰氏染色。

革兰氏染色:原理:G-菌的细胞壁中含有较多易被乙醇溶解的类脂质,而且肽聚糖层较薄、交联度低,故用乙醇脱色时溶解了类脂质,增加了细胞壁的通透性,使初染的结晶紫和碘的复合物易于渗出,结果细菌就被脱色,再经番红复染后就成红色。

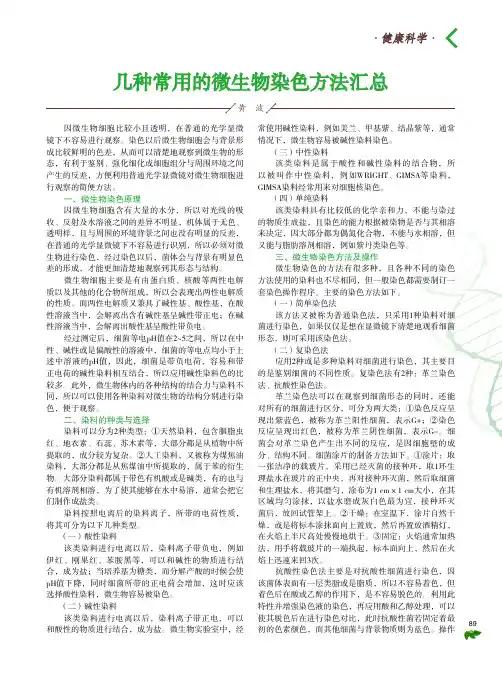

·健康科学·几种常用的微生物染色方法汇总黄波因微生物细胞比较小且透明,在普通的光学显微镜下不容易进行观察。

染色以后微生物细胞会与背景形成比较鲜明的色差,从而可以清楚地观察到微生物的形态,有利于鉴别、强化细化或细胞组分与周围环境之间产生的反差,方便利用普通光学显微镜对微生物细胞进行观察的简便方法。

一、微生物染色原理因微生物细胞含有大量的水分,所以对光线的吸收、反射及水溶液之间的差异不明显,机体属于无色、透明样,且与周围的环境背景之间也没有明显的反差,在普通的光学显微镜下不容易进行识别,所以必须对微生物进行染色,经过染色以后,菌体会与背景有明显色差的形成,才能更加清楚地观察到其形态与结构。

微生物细胞主要是有由蛋白质、核酸等两性电解质以及其他的化合物所组成,所以会表现出两性电解质的性质。

而两性电解质又兼具了碱性基、酸性基,在酸性溶液当中,会解离出含有碱性基呈碱性带正电;在碱性溶液当中,会解离出酸性基呈酸性带负电。

经过测定后,细菌等电pH值在2~5之间,所以在中性、碱性或是偏酸性的溶液中,细菌的等电点均小于上述中溶液的pH值,因此,细菌是带负电荷,容易和带正电荷的碱性染料相互结合,所以应用碱性染料色的比较多。

此外,微生物体内的各种结构的结合力与染料不同,所以可以使用各种染料对微生物的结构分别进行染色,便于观察。

二、染料的种类与选择染料可以分为2种类型:①天然染料,包含胭脂虫红、地衣素、石蕊、苏木素等,大部分都是从植物中所提取的,成分较为复杂。

②人工染料,又被称为煤焦油染料,大部分都是从焦煤油中所提取的,属于苯的衍生物。

大部分染料都属于带色有机酸或是碱类,有的也与有机溶剂相溶,为了使其能够在水中易溶,通常会把它们制作成盐类。

染料按照电离后的染料离子,所带的电荷性质,将其可分为以下几种类型。

(一)酸性染料该类染料进行电离以后,染料离子带负电,例如伊红、刚果红、苯胺黑等,可以和碱性的物质进行结合,成为盐;当培养基为糖类,而分解产酸的时候会使pH值下降,同时细菌所带的正电荷会增加,这时应该选择酸性染料,微生物容易被染色。

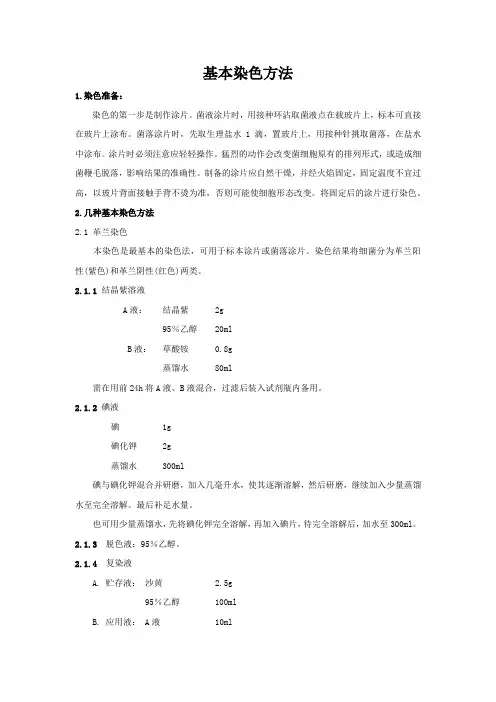

基本染色方法1.染色准备:染色的第一步是制作涂片。

菌液涂片时,用接种环沾取菌液点在载玻片上,标本可直接在玻片上涂布。

菌落涂片时,先取生理盐水 1滴,置玻片上,用接种针挑取菌落,在盐水中涂布。

涂片时必须注意应轻轻操作。

猛烈的动作会改变菌细胞原有的排列形式,或造成细菌鞭毛脱落,影响结果的准确性。

制备的涂片应自然干燥,并经火焰固定,固定温度不宜过高,以玻片背面接触手背不烫为准,否则可能使细胞形态改变。

将固定后的涂片进行染色。

2.几种基本染色方法2.1 革兰染色本染色是最基本的染色法,可用于标本涂片或菌落涂片。

染色结果将细菌分为革兰阳性(紫色)和革兰阴性(红色)两类。

2.1.1结晶紫溶液A液:结晶紫2g95%乙醇20mlB液:草酸铵0.8g蒸馏水80ml需在用前24h将A液、B液混合,过滤后装入试剂瓶内备用。

2.1.2碘液碘1g碘化钾2g蒸馏水300ml碘与碘化钾混合并研磨,加入几毫升水,使其逐渐溶解,然后研磨,继续加入少量蒸馏水至完全溶解。

最后补足水量。

也可用少量蒸馏水,先将碘化钾完全溶解,再加入碘片,待完全溶解后,加水至300ml。

2.1.3 脱色液:95%乙醇。

2.1.4复染液A. 贮存液:沙黄 2.5g95%乙醇100mlB. 应用液: A液 10ml蒸馏水 90ml2.1.5染色方法:A.涂片经火焰固定,加结晶紫液染30s,清水冲去染液。

B.加碘液染30s,水洗。

C.加脱色液,不时摇动约5~10s,至无紫色脱落为止,水洗。

D.加复染液,染30s,水洗。

E.干后镜检。

3、抗酸染色抗酸染色直接用于痰标本时,可以适当增加标本涂片的厚度,以提高检出率。

染厚涂片时,须掌握复染色时间。

如果背景过深,影响镜检。

奴卡菌及放线菌可呈弱抗酸性,取培养菌落涂片染色时,呈现两种现象,视野中有些菌细胞阳性,另外一些则阴性;有时同一个菌体上,红色的深浅亦有不同,观察时应予注意。

抗酸染色有两种常用方法:①碱性复红法又称萋纳(Ziehl—Neelsen)法(我们使用的方法)。

微生物的染色原理

微生物的染色原理在实验室中被广泛应用,以便观察和研究微生物的形态、结构和分布。

常用的染色方法包括革兰氏染色、抗酸染色和目标特异性染色等。

革兰氏染色是最常用的微生物染色方法之一。

它基于细菌细胞壁的特性,将细菌分为革兰氏阳性和革兰氏阴性两类。

染色过程中,先通过紫色染料普鲁士蓝霜处理细菌细胞,使其呈紫色。

随后用碘酒金溶液进行固定,不易被冲洗掉。

然后使用乙醇洗去多余染料,并通过红色染料孔雀石绿进行反染,使革兰氏阴性细菌呈绿色。

抗酸染色用于分辨酸杆菌,如结核分枝杆菌和变形杆菌等。

这种染色方法基于酸性染料的特点,如琼红和文氏染料,能够着色酸杆菌。

染色过程包括涂片染色、定着、洗涤和固定等步骤,最终观察酸杆菌的红色或粉红色。

目标特异性染色常用于检测特定微生物或其特定组分。

例如,荧光染色可以利用荧光染料与微生物靶标结合,使其发出荧光信号;免疫染色可以利用抗体识别特定微生物蛋白质,再用染色剂标记抗体,显示出目标微生物的位置。

总之,微生物染色的原理是通过特定的染料与微生物结构或组分的相互作用,使其呈现出可视化的颜色或荧光信号。

这些染色方法对于微生物的鉴定、分类和研究具有重要的意义。

常用的微生物染色方法微生物染色是微生物学研究中非常重要的方法,通过染色可以使微生物的形态和结构更加清晰,便于观察和研究。

下面将介绍几种常用的微生物染色方法。

1. 革兰氏染色法(Gram染色):革兰氏染色法是最常用的微生物染色方法之一、该方法可以根据细胞壁结构的差异将细菌分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。

革兰氏阳性菌具有较厚的细胞壁,可以保留紫色的革兰氏染料-碘-酒精复合物,呈紫色;而革兰氏阴性菌由于细胞壁较薄,无法保留染料-碘-酒精复合物,经酒精洗涤后以褪色方式显现嫩蓝色。

2. 去瓶球菌染色法(Ziehl-Neelsen染色):该染色方法主要用于诊断结核菌感染。

结核菌具有酸酒杆菌的特征,该染色方法通过热定性进行,即将杆菌加热固定在玻璃片上。

染色液为仲子红与甲苯红的酒精醚溶液,结核菌上的脂质物质可以吸附染色液,呈现红色。

3.金黄色葡萄球菌染色法:金黄色葡萄球菌染色采用的是接种在含有豆粉和盐的琼脂糖平板上的细菌进行。

染色液为碘酸钾和碘甘液的混合物,在细菌细胞内部染出棕色团块。

4. 吉姆萨染色法(Giemsa染色):吉姆萨染色法主要用于染色血液细胞、细菌和寄生虫等。

染色液为吉姆萨染料溶液,通过染色液和蒸馏水的混合来染色。

吉姆萨染色方法对捕获染色成分极为敏感,将蓝色碱性染料用于碱性碳水化合物和核酸材料,将红色和紫红色酸性染料用于酸性成分,如蛋白质和细胞质组分。

5. 格拉姆-韦瑞染色法(Gram-Weigert染色):该染色法用于菌体内基质和胞外多糖的特异染色。

六元蔗糖银试剂与格拉姆染色特殊染料结合,生成黑色的沉淀物,用以观察菌体内多糖地点和部位。

6.碘染色法:碘染色用于染色藻类和真菌。

该染色法主要原理是将菌丝或细胞的内部特异性细胞器染为紫黑色,以便更容易观察和研究。

7.寇歇染色法:寇歇染色法主要应用于真菌的染色,染色方法与碘染色类似,可以观察到真菌菌丝和孢子的形态和结构。

总结起来,微生物染色方法有很多种,每种方法适用于特定的微生物和研究目的。

实验二微生物染色一、实验目的1、进一步熟悉和掌握显微镜的操作方法;2、学习用压滴法制作标本片;3、学习微生物染色的原理;4、学习微生物涂片、染色的基本技术。

二、实验仪器和材料显微镜、香柏油(或液体石蜡)、二甲苯、擦镜纸、吸水纸、接种环、载玻片、酒精灯;美蓝染液,草酸铵结晶紫染液、革氏碘液、95%乙醇、蕃红染液;酵母菌、大肠杆菌、枯草杆菌。

三、染色原理微生物(尤其是细菌)的机体小且是无色透明的,在活体细菌内又含有大量的水分。

因此,对光线的吸收和反射与水溶液相差不大。

当把细菌悬浮在水滴内,放在显微镜下观察时,由于与周围背景没有明显的明暗差,难以看清它们的形状,更谈不上识别其细微结构。

通常用染料将菌体染上颜色以增加反差,在显微镜下观察。

微生物细胞是由蛋白质、核酸等两性电解质及其它化合物组成的,所以微生物细胞表现出两性电解质的性质。

两性电解质兼有碱性基和酸性基,在酸性溶液中离解出碱性基呈碱性,带正电;在碱性溶液中离解出酸性基呈酸性,带负电。

经测定,细菌的等电点pI在pH=2~5之间,故细菌在中性(pH=7)、碱性(pH > 7)或偏酸性(pH=6~7)溶液中,细菌等电点均低于上述溶液的pH值,所以细菌带负电荷,容易与带正电荷的碱性染料结合,故用碱性染料染色的居多。

碱性染料并不是碱而是一种盐,电解时染料离子带正电,易与带负电荷的细菌结合,而使细菌着色。

碱性染料有美蓝、甲基紫、结晶紫、龙胆紫、碱性品红、中性红、孔雀绿和蕃红(沙黄)等。

微生物体内各结构与染料结合力不同,故可用各种染料分别染微生物的各结构以便观察。

四、染色方法1、简单染色法简单染色法是利用单一染料对细菌进行染色的一种方法。

此法操作简便,适用于菌体一般形态的观察。

常用的简单染色染料有美蓝、结晶紫、碱性复红、番红(沙黄)等。

2、革兰氏染色法革兰氏染色反应是细菌分类和鉴定的重要性状。

它是1884年由丹麦医师Gram创立的。

革兰氏染色法不仅能观察到细菌的形态而且还可将所有细菌区分为两大类:革兰氏阴性细菌(G-)和革兰氏阳性细菌(G+)。

实验二微生物的染色及观察一、细菌的简单染色法1 实验目的1.1 学习微生物涂片、染色的基本技术。

1.2 掌握细菌的简单染色法。

1.3 初步认识细菌的形态特征,巩固学习油镜的使用方法和无菌操作技术。

2 实验原理细菌的涂片和染色是微生物学实验中的一项基本技术。

细菌的细胞小而透明,在普通的光学显微镜下不易识别,必须对它们进行染色。

利用单一染料对细菌进行染色,使经染色后的菌体与背景形成明显的色差,从而能更清楚地观察到其形态和结构。

此法操作简便,适用于菌体一般形状和细菌排列的观察。

常用碱性染料进行简单染色,这是因为在中性、碱性或弱酸性溶液中,细菌细胞通常带负电荷,而碱性染料在电离时,其分子的染色部分带正电荷,因此碱性染料的染色部分很容易与细菌结合使细菌着色。

经染色后的细菌细胞与背景形成鲜明的对比,在显微镜下更易于识别。

常用作简单染色的染料有美蓝、结晶紫、碱性复红等。

当细菌分解糖类产酸使培养基pH下降时,细菌所带正电荷增加,此时可用伊红、酸性复红或刚果红等酸性染料染色。

染色前必须固定细菌。

其目的有二:一是杀死细菌并使菌体粘附于玻片上;二是增加其对染料的亲和力。

常用的有加热和化学固定两种方法。

固定时尽量维持细胞原有的形态。

3 材料3.1 菌种枯草芽孢杆菌12~18h营养琼脂斜面培养物、金黄色葡萄球菌约24h营养琼脂斜面培养物、大肠杆菌24h营养琼脂斜面培养物、面包酵母琼脂斜面培养物。

实验教师可根据具体情况提供合适的菌种。

3.2 染色剂吕氏碱性美蓝染液(或草酸铵结晶紫染液),石炭酸复红染液。

3.3 仪器或其他用具显微镜,酒精灯,载玻片,接种环,玻片搁架、双层瓶(内装香柏油和二甲苯),擦镜纸,生理盐水或蒸馏水等。

4 流程涂片→干燥→固定→染色→水洗→干燥→镜检。

5 步骤5.1 涂片取两块洁净无油的载玻片,在无菌的条件下各滴一小滴生理盐水(或蒸馏水)于玻片中央,用接种环以无菌操作,分别从枯草芽孢杆菌、藤黄微球菌和大肠杆菌斜面上挑取少许菌苔于水滴中,混匀并涂成薄膜。

微生物的染色一、的容易染色容易染色包括涂布、干燥、固定、染色、冲洗和镜检等环节,详细操作过程为:取洁净的载片一张,将其在火焰上微微加热,除去上面的油脂,冷却,在中心部位滴加一小滴无菌水,用接种环在火焰旁从斜面上挑取少量菌体与水混合后,涂成直径lcm左右的匀称薄层;待其自然干燥后,在微火上通过3-4次使其固定;然后在涂片处滴加草酸铵结晶紫溶液1-2滴,染色lmin后,倾去染液,用水轻轻冲洗,并用吸水纸轻轻吸去载片上的水分;最后用生物显微镜举行镜检。

二、微生物的革兰染色完成涂布、干燥、固定3个环节后,用草酸钱结晶紫染色lmin,用水冲洗;再滴加革兰冲去残水,并用碘液笼罩媒染lmin,用水冲去碘液;斜置载片于一烧杯上,滴加95%,并轻轻摇动载片,至液不展现紫色时为止,立刻用水冲净乙醇并用滤纸轻轻吸干;用番红染液复染lmin,水洗;吸干并镜检。

三、微生物的抗酸染色抗酸染色通常是鉴别分枝杆菌属的染色法。

分枝杆菌属其菌体中含有分枝菌酸,用一般染色法不被着色,需在加热条件下与石炭酸复红牢固结合形成复合物,而且用酸性乙醇处理不能使其脱色。

由不同色彩差别对照可知,经抗酸染色后,草分枝杆菌细胞内含有枝菌酸,而其余4种微生物不含枝菌酸。

四、微生物的芽孢染色细菌的芽孢壁结构比养分细胞的细胞壁结构要复杂,而且致密,透性低,着色和脱色都比养分细胞困难。

因此,普通采纳碱性染料并在微火上加热,或延伸染色时光,使菌体和芽孢都同时染上色后,再用蒸馏水冲洗,并用另一种对照鲜亮的染料使菌体着色,如此可以在显微镜下显然区别芽孢和养分体的形态。

可以观看到,苦味诺卡菌、沟戈登菌和草分枝杆菌无芽孢,而胶质芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌有芽袍,其芽孢主要展现在末端,显微镜下,芽孢展现浅色微透亮,养分体展现深色。

五、微生物的荚膜染色荚膜是某些细菌细胞壁外存在的一层胶状黏液性物质,与染料亲和力低,普通采纳复染色的办法,使背景与菌体之间形成一透亮区,将菌体映衬出来便于观看辨别。

临床检验微生物—常见染色操作

一、涂片制备

1、涂片

用接种环或接种针从肉汤增菌液、半固体斜面或平板上挑取适量菌液或菌落于洁净破片上(固体菌种先加1小滴或1环生理盐水于玻片上),将挑取的增菌液直接涂布于玻片上(菌落均匀涂片于盐水中),涂片要薄而均匀,临床标本如脓、痰、分泌物等可直接涂片。

2、干燥

涂片最好在室温下自然干燥,或将玻片涂菌面朝上,置于酒精灯火焰上方适当位置慢慢烘干,切不可放在火焰上直接烤干。

3、固定

涂片干燥后,在酒精灯火焰上迅速通过3次(涂菌面朝上),加热固定。

固定的目的一是杀死细菌,二是使细菌附着于玻片上,不易被水冲掉。

1、初染:初染剂结晶紫,染色10秒钟,适量流水洗掉。

2、媒染:媒染剂碘液,染色10秒钟,适量流水洗掉。

3、脱色:脱色剂丙酮—酒精,脱色约10—20秒钟,至无紫色脱出为止,适量流水洗掉。

4、复染:复染剂复红,染色10秒钟,适量流水洗掉,自然干燥后镜检。

结果判断:革兰阳性呈蓝紫色,革兰阴性呈红色。

1、初染:加石碳酸复红染液,室温染色10分钟或更久,细流水冲洗,甩干。

2、脱色:酸性酒精脱色至无红色为止,细流水冲洗。

3、复染:亚甲基蓝复染30秒钟,细流水冲洗,待干镜检。

结果判读:抗酸染色阳性呈红色,抗酸染色阴性呈蓝色。

1、标本处理:取脑脊液2ml经3000r/min离心10min。

2、涂片:取沉淀物1环涂布于洁净玻片上,然后加适量墨汁,加盖玻片后用暗视野镜检观察。

3、结果判读:镜下背景呈黑褐色,菌体为无色。

微生物染色试题及答案详解微生物染色是微生物学中非常重要的技术,它可以帮助我们更清楚地观察和识别微生物。

以下是关于微生物染色的试题及答案详解。

一、选择题1. 微生物染色的主要目的是什么?A. 杀菌B. 灭活C. 观察形态D. 培养答案:C2. 革兰氏染色法的发现者是谁?A. 李斯特B. 巴斯德C. 柯赫D. 革兰答案:D3. 革兰氏染色法中,阳性菌和阴性菌的主要区别是什么?A. 细胞壁的厚度B. 细胞膜的类型C. 核糖体的大小D. 染色剂的吸附能力答案:A二、填空题4. 革兰氏染色法包括____、____、____、____四个基本步骤。

答案:固定、初染、脱色、复染5. 革兰氏阳性菌的细胞壁主要由____组成,而革兰氏阴性菌的细胞壁主要由____组成。

答案:肽聚糖层、脂多糖层三、简答题6. 简述革兰氏染色法的原理。

答案:革兰氏染色法的原理是基于革兰氏阳性菌和阴性菌细胞壁结构的差异。

阳性菌的细胞壁较厚,主要由肽聚糖构成,能够保持染色剂(如结晶紫)在细胞内,即使经过脱色剂(如碘和酒精)的处理,颜色也不会褪去。

而阴性菌的细胞壁较薄,主要由脂多糖构成,染色剂容易被脱色剂洗去,因此在脱色后呈现无色或淡色。

四、论述题7. 论述微生物染色在临床诊断中的重要性。

答案:微生物染色在临床诊断中具有至关重要的作用。

首先,它可以帮助医生快速识别病原体的形态特征,从而初步判断可能的感染类型。

其次,通过染色技术,可以观察到微生物的某些特殊结构,如芽孢、荚膜等,这些结构对于病原体的鉴定和分类具有重要意义。

此外,染色技术还可以用于检测微生物的耐药性,为临床选择合适的抗生素提供依据。

最后,染色技术在病原微生物的定量分析中也发挥着重要作用,有助于评估感染的严重程度和治疗效果。

结束语通过本试题的学习和练习,相信同学们对微生物染色技术有了更深入的了解和掌握。

希望同学们能够将所学知识应用于实际工作中,不断提高自己的专业技能和科研水平。

微生物的染色方法微生物的染色方法是一种实验技术,用于将细菌、真菌、原虫等微生物在显微镜下进行观察和研究。

染色方法能够使微生物结构和特征更加清晰可见,便于对其进行分类、鉴定和研究。

常用的微生物染色方法包括:常规染色、特殊染色和免疫荧光染色。

常规染色是最基本的微生物染色方法,常用的常规染色方法有革兰氏染色、李斯特氏染色和孢子染色等。

其中,革兰氏染色是最常用的常规染色方法之一。

革兰氏染色的步骤包括将微生物样品涂在玻璃片上,加热固定,然后依次经过靛基紫、碘酒、酒精和脱色液的染色处理,最后用苏木精红染色,过脱色液和背景脱色液,最后在显微镜下观察。

革兰氏染色可以将细菌分为革兰氏阳性和革兰氏阴性,是微生物鉴定中重要的基础染色方法。

特殊染色是根据微生物的特殊结构和特征进行染色的方法,常用的有抗酸染色、肉眼观察的染色和木纹酸染色等。

抗酸染色常见的有抗酸快速染色法和冷抗酸染色法。

抗酸染色是其中最为常见的一种特殊染色方法,适用于结核菌、非结核分枝杆菌等需要染色的抗酸杆菌。

抗酸染色的步骤有固定、染色液处理、脱色液处理等,最后在显微镜下观察。

免疫荧光染色是一种利用特异性抗体和荧光染料标记来检测微生物的方法。

它主要应用于对细菌、病毒等病原微生物的检测和鉴定。

免疫荧光染色的步骤包括样品处理、抗原检测、抗体处理、荧光染料标记等。

通过免疫荧光染色,我们可以直观地看到染色的微生物在显微镜下呈现出荧光的强度和颜色,以此来判断微生物的存在与数量。

除了上述常用的染色方法外,还有一些特殊的染色方法,如荧光原位杂交(F I S H)染色、电子显微镜染色等。

荧光原位杂交染色是一种特异性的D N A或RN A测序方法,通过标记了荧光探针的原位杂交来检测微生物中特定的基因序列。

电子显微镜染色是一种特殊的染色方法,主要用于电子显微镜下对微生物进行观察和研究,通过金属薄膜染色或重金属染色使微生物在电子显微镜下呈现高对比度的图像。

总结来说,微生物的染色方法有多种,包括常规染色、特殊染色和免疫荧光染色等。

微生物的染色原理是什么微生物的染色原理是指利用染色剂将微生物细胞染色的方法。

染色是微生物学中的一项重要技术,通过染色可以使微生物在显微镜下更清晰地观察和区分。

微生物的染色原理主要包括结构染色和生理染色两种方法。

结构染色是指通过染色剂将微生物细胞的结构染色,使细胞的形态、大小、结构等特征更加清晰地显示出来。

常用的结构染色方法有简单染色和复杂染色两种。

简单染色是将微生物细胞直接染色,常用的染色剂有甲基蓝、溴苯蓝等。

复杂染色是将微生物细胞进行预处理后再染色,常用的染色剂有革兰氏染色和折射染色等。

生理染色是指通过染色剂将微生物细胞的生理特性染色,如酸碱性染色、颗粒染色等。

生理染色可以根据微生物细胞的生理特性来进行选择染色剂,从而更好地显示微生物细胞的生理特性。

微生物的染色原理主要是利用染色剂与微生物细胞的化学成分之间的亲和性来实现的。

染色剂可以与微生物细胞的特定结构或化学成分结合,从而使细胞染色。

不同的染色剂对不同的微生物细胞有不同的亲和性,因此可以实现对不同微生物细胞的染色。

在进行微生物染色时,需要注意染色剂的选择、染色时间和染色条件等因素。

选择适合的染色剂可以更好地显示微生物细胞的特征,染色时间和染色条件的控制可以使染色效果更加理想。

总之,微生物的染色原理是利用染色剂与微生物细胞的化学成分之间的亲和性来实现的。

通过结构染色和生理染色两种方法,可以使微生物在显微镜下更清晰地观察和区分,为微生物学研究提供了重要的技术支持。

对于微生物学研究人员来说,掌握微生物的染色原理和方法是十分重要的,可以帮助他们更好地开展微生物学研究工作。

微生物的染色方法由于微生物细胞含有大量水分(一般在80~90%以上),对光线的吸收和反射与水溶液的差别不大,与周围背景没有明显的明暗差。

所以,除了观察活体微生物细胞的运动性和直接计算菌数外,绝大多数情况下都必须经过染色后,才能在显微镜下进行观察。

1.染色的基本原理微生物染色的基本原理,是借助物理因素和化学因素的作用而进行的。

物理因素如细胞及细胞物质对染料的毛细现象、渗透、吸附作用等。

化学因素则是根据细胞物质和染料的不同性质而发生地各种化学反应。

酸性物质对于碱性染料较易吸附,且吸附作用稳固;同样,碱性物质对酸性染料较易于吸附。

如酸性物质细胞核对于碱性染料就有化学亲和力,易于吸附。

但是,要使酸性物质染上酸性材料,必须把它们的物理形式加以改变(如改变pH值),才利于吸附作用的发生。

相反,碱性物质(如细胞质)通常仅能染上酸性染料,若把它们变为适宜的物理形式,也同样能与碱性染料发生吸附作用。

细菌的等电点较低,pH值大约在2~5之间,故在中性、碱性或弱酸性溶液中,菌体蛋白质电离后带阴电荷;而碱性染料电离时染料离子带阳电。

因此,带阴电的细菌常和带阳电的碱性染料进行结合。

所以,在细菌学上常用碱性染料进行染色。

影响染色的其它因素,还有菌体细胞的构造和其外膜的通透性,如细胞膜的通透性、膜孔的大小和细胞结构完整与否,在染色上都起一定作用。

此外,培养基的组成、菌令、染色液中的电介质含量和pH、温度、药物的作用等,也都能影响细菌的染色。

2.染料的种类和选择染料分为天然染料和人工染料两种。

天然染料有胭脂虫红、地衣素、石蕊和苏木素等,它们多从植物体中提取得到,其成分复杂,有些至今还未搞清楚。

目前主要采用人工染料,也称煤焦油染料,多从煤焦油中提取获得,是苯的衍生物。

多数染料为带色的有机酸或碱类,难溶于水,而易溶于有机溶剂中。

为使它们易溶于水,通常制成盐类。

染料可按其电离后染料离子所带电荷的性质,分为酸性染料、碱性染料、中性(复合)染料和单纯染料四大类。

微生物实验染色技术

微生物实验常用的染色技术有:

1. 革兰氏染色:用于区分革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。

革兰氏阳性菌染色后呈紫色,革兰氏阴性菌呈红色。

2. 肥达氏染色:用于观察细菌胞壁结构,对不同菌种有区分性。

染色后革兰氏阳性菌染色成黑色,革兰氏阴性菌为红色。

3. 石蜡包埋:用于制备细胞切片,方便观察细胞结构。

4. 原生质染色:用于观察微生物细胞内部结构,比如核、质粒等。

可用甲苯染液或尼格氏染液染色。

5. 酸性染色:利用染料与细胞核染色质亲合性及电性相异之特性强烈的反应染色。

常用的有苏木精染液、伊红染液,用于观察细胞核。

6. 碱性染色:利用染料与细胞质内基质颗粒亲合性及电性相异之特性强烈反应染色。

常用的有甲苯绿染液、甲苯蓝染液,用于观察细胞质。