高一生物基因的本质

- 格式:pdf

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:8

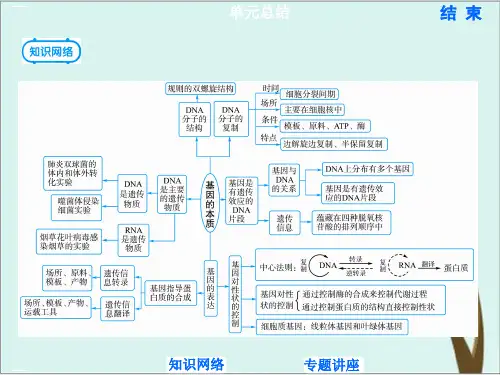

高一生物第三章基因的本质人教实验版【本讲教育信息】一. 教学内容:第三章基因的本质二. 学习内容:本周学习遗传物质DNA的相关知识,从遗传物质的本质证明实验,开始,到DNA的结构,复制,全面介绍遗传物质。

在本章内容中,需要掌握遗传物质证明的相关实验,要清楚了解DNA的分子结构,理解DNA作为遗传物质与基因间的对应关系。

三. 学习重点:遗传物质证明的经典实验DNA的分子结构基因与DNA的相互关系四. 学习难点:遗传物质证明的经典实验基因与DNA的相互关系五. 学习过程:第一节 DNA是主要的遗传物质(一)DNA是主要的遗传物质1. 遗传物质应该具备的特点(1)在细胞生长和繁殖的过程中能够精确的复制自己(2)能够指导蛋白质的合成从而控制生物的性状和新陈代谢(3)具有储存巨大数量遗传信息的潜在能力(4)结构比较稳定。

但在特殊情况下又能发生突变,而且突变以后又能继续复制,并能遗传给后代。

有丝分裂、减数分裂染色体变化——染色体在遗传中的重要作用DNA染色体哪一种是遗传物质蛋白质实验预测:DNA 是遗传物质。

蛋白质是一切生命活动的体现者。

证明方法:将DNA和蛋白质分开,单独地,直接地观察DNA的作用。

DNA的组成特点:元素:C、H、O、N、P单体:核苷酸(脱氧核糖核苷酸)脱氧核糖鸟嘌呤(G)核苷酸磷酸嘌呤碱基腺嘌呤(A)含氮碱基嘧啶碱基胞嘧啶(C)胸腺嘧啶(T)组成单体有四种:腺嘌呤脱氧核糖核苷酸鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸胞嘧啶脱氧核糖核苷酸胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸核苷酸的结构磷酸——脱氧核糖——含氮碱基彼此间共价键连接2.肺炎双球菌感染实验时间: 1928年地点:英国人物:格里菲思材料:小白鼠、肺炎双球菌(S、R两种类型)分别与R 型活细菌混合培养目的:观察肺炎双球菌的转化(1)肺炎双球菌的类别:菌落 荚膜 毒性 致病力R 型 粗糙 无荚膜 无毒 不致病S 型 光滑 多糖成分荚膜 有毒 人肺炎、小鼠败血症(2)实验过程① 无毒R 型活细菌注射到小鼠体内 不死亡② 有毒的S 型活细菌注射到小鼠体内 患败血症死亡③ 将加热杀死后的S 型细菌注射到小鼠体内 不死亡④ 将无毒型的R 型活细菌与加热杀死后的S 型细菌混合后注射到小鼠体内 患败血症死亡现象说明:从第四组的实验鼠中能分离出有毒的S 型的活细菌,这表明无毒的R 型活细菌在与被加热杀死的S 型细菌混合后,转化成有毒的S 型活细菌。

高一生物教案:基因的本质一、前言基因是生命活动中的重要组成部分,了解基因的本质及其作用对于理解生命的奥秘具有非常重要的意义。

本文将从基因的定义、结构、功能、调控和遗传等方面进行解析,全方位、深入浅出地介绍基因的基本知识,帮助高中生更好地认识和理解基因的本质。

二、什么是基因?基因是能够传递给后代、决定遗传特征的遗传物质的基本单位。

它是自然界中真正的信息携带者。

基因是一种染色体的部分,位于染色体的特定位置,包含了遗传信息的顺序编码。

三、基因的结构基因的结构是由DNA分子构成的。

DNA分子由若干个核苷酸单元组成,每个核苷酸单元包括一个五碳糖分子、一个含氮碱基和一个磷酸基团。

常见的含氮碱基有腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和鳟氨酸等四种。

基因由若干个核苷酸序列排列组成,通常包括启动子、编码区和终止序列三个部分。

启动子是基因启动的信号,编码区则是包含了基因所编码的蛋白质信息的DNA序列,终止序列则标识了基因的结束位置。

四、基因的功能基因的功能是指其编码的蛋白质所起的作用。

生命活动中,基本上所有的化学反应都是由蛋白质酶催化的,而蛋白质的合成则是由基因控制的。

因此,基因所编码的蛋白质,对于生命的正常发展和运作都具有举足轻重的作用。

五、基因调控细胞对基因进行的表达调控,主要是针对基因表达的起始位置和起始时间。

对于单个基因而言,其是否被表达,以及何时被表达,主要取决于启动子是否被绑定和转录因子是否参与了调控等因素。

不同的细胞类型之间,基因表达的模式不同,这也是形成不同器官结构和功能的重要原因之一。

在同一个细胞内,不同的基因可以通过相互作用,实现复杂的表达调控系统。

基因调控涉及到分子生物学、遗传学以及其他许多领域,被认为是生命科学中颇为深奥的一个领域。

六、基因的遗传基因是生物遗传的基本单位,通过受精作用和育种(如人工选择、杂交等)的方式,基因可以遗传给后代。

随着基因的遗传,遗传特征也随之传递,这也是人们可以通过遗传分析推断基因型和表型的原因所在。

基因的本质说课稿一、说教材《基因的本质》是高中生物课程中非常重要的一课。

本文主要介绍了基因的概念、基因的组成、基因的功能以及基因在遗传中的作用。

本课在教材中的作用和地位不可忽视,它为学生揭示了生命现象的基本规律,为后续学习遗传学、分子生物学等课程奠定了基础。

本文的主要内容可以分为以下几个部分:1. 基因的概念:介绍基因是生物体内控制遗传特征的基本单位。

2. 基因的组成:阐述基因由DNA分子组成,以及DNA分子的双螺旋结构。

3. 基因的功能:讲解基因如何通过编码蛋白质来控制生物体的生长、发育和遗传特征。

4. 基因在遗传中的作用:分析基因如何在生物体的繁殖过程中传递给后代,以及基因突变对生物体的影响。

二、说教学目标学习本课后,学生应达到以下教学目标:1. 知识与技能:(1)理解基因的概念、组成和功能。

(2)掌握基因在遗传中的作用,了解基因突变的原因及其对生物体的影响。

2. 过程与方法:(1)通过分析实例,培养学生运用基因理论解释生物学现象的能力。

(2)通过小组讨论,培养学生合作学习、交流表达的能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对生命科学的热爱和探究精神。

(2)使学生认识到基因技术在人类生活中的重要作用,增强社会责任感。

三、说教学重难点1. 教学重点:(1)基因的概念、组成和功能。

(2)基因在遗传中的作用及其影响。

2. 教学难点:(1)基因与DNA、蛋白质之间的关系。

(2)基因突变的机理及其对生物体的影响。

四、说教法为了让学生更好地理解和掌握基因的本质,我采用了以下几种教学方法和策略,同时突出自己与其他教师教法的不同之处。

1. 启发法:在教学中,我通过提出问题引导学生思考,激发学生的好奇心和求知欲。

例如,我会问:“为什么每个人都是独一无二的?基因在这个过程中扮演了什么角色?”这样的问题可以引导学生主动探索基因的奥秘。

亮点:- 我会设计一系列层次分明的问题,从简单到复杂,逐步引导学生深入思考,而不是直接给出答案。

高一生物教案:基因的本质一、教学目标1.理解基因的定义和化学组成。

2.掌握基因在染色体上的位置和作用。

3.学习基因与遗传信息的关系。

二、教学重点与难点1.教学重点:基因的定义、化学组成、在染色体上的位置。

2.教学难点:基因与遗传信息的关系。

三、教学准备1.教学材料:教科书、PPT、教学视频。

2.教学工具:投影仪、电脑、白板。

四、教学过程第一课时一、导入1.回顾初中所学的遗传概念,引导学生思考遗传现象的本质是什么。

2.提问:你们知道什么是基因吗?二、探究基因的定义1.引导学生阅读教材,找出基因的定义。

2.学生分享阅读成果:基因是具有遗传效应的DNA片段。

三、学习基因的化学组成1.讲解DNA的结构,让学生了解DNA的基本组成单位是核苷酸。

四、学习基因在染色体上的位置1.通过视频展示染色体的结构,让学生了解染色体是由DNA和蛋白质组成的。

2.讲解基因在染色体上的线性排列,引导学生理解基因在染色体上的位置。

第二课时一、复习导入1.回顾上节课所学的内容,提问:基因的定义是什么?基因的化学组成是什么?二、探究基因与遗传信息的关系1.讲解基因是遗传信息的载体,引导学生思考基因如何传递遗传信息。

2.通过PPT展示基因突变和遗传病的相关案例,让学生了解基因突变对遗传信息的影响。

三、学习基因的遗传规律1.讲解基因的显性与隐性遗传规律,引导学生理解基因在亲子代间的传递。

2.通过实例讲解基因的分离与组合规律,让学生了解基因的多样性。

四、课堂小结2.提醒学生课后复习,为下节课的学习打下基础。

五、作业布置1.复习教材P-P页的内容。

2.完成课后练习题。

六、教学反思本节课通过引导学生阅读教材、观看视频、讲解和实例分析,让学生了解了基因的定义、化学组成、在染色体上的位置以及基因与遗传信息的关系。

在教学过程中,注意启发学生思考,提高学生的参与度。

通过课堂小结,帮助学生巩固所学知识,为下节课的学习打下基础。

在教学过程中,发现部分学生对基因的化学组成和遗传规律理解不够深入,需要在课后加强辅导。

高一生物教案:基因的本质高一生物教案:基因的本质精选3篇(一)教案名称:高一生物教案:基因的本质教学目标:1. 理解基因的定义和概念;2. 了解基因的本质,即DNA分子的结构和功能;3. 掌握基因在遗传中的作用;4. 能够解释基因突变对个体和种群遗传的影响。

教学重点:1. DNA分子的结构和功能;2. 基因的作用和遗传意义。

教学难点:1. 基因突变对个体和种群遗传的影响。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回忆上一节课学到的内容,例如遗传的基本规律和重要概念。

二、理论讲解(20分钟)1. 解释基因的定义和概念,即基因是生物体遗传信息的基本单位。

2. 介绍DNA分子的结构和功能,包括脱氧核糖核酸的组成、双螺旋结构和碱基配对原则。

3. 分析DNA分子的功能,即存储和传递遗传信息。

三、实验操作(30分钟)1. 设计一项简单的实验,以展示DNA分子的结构和功能。

2. 对学生进行实验操作,例如提取番茄或其他植物的DNA。

3. 引导学生观察DNA提取物的外观和性质,并让他们探究DNA分子在实验中的功能。

四、讨论和总结(15分钟)1. 引导学生讨论基因在遗传中的作用。

2. 探讨基因突变对个体和种群遗传的影响,包括突变的原因和类型。

3. 总结本节课的主要内容,巩固学生的理解。

五、拓展延伸(10分钟)1. 邀请学生进一步了解基因相关的前沿研究和应用,例如基因编辑技术和基因组学研究。

2. 鼓励学生自主学习并分享他们在基因研究领域感兴趣的话题。

教学反思:本节课通过理论讲解、实验操作和讨论总结等多种教学方法,使学生充分理解基因的本质,并了解其在遗传中的作用和突变对个体和种群遗传的影响。

通过实验操作,学生能够亲自参与DNA提取,加深对基因的认知。

拓展延伸环节的设置可以培养学生进一步探索和研究的兴趣。

为了提高教学效果,教师还应根据学生的实际情况,调整教学方法和内容的难易程度。

高一生物教案:基因的本质精选3篇(二)教学目标:1.了解植物对水分的吸收和利用的过程;2.了解植物的根系结构和功能;3.掌握植物的水分运输方式;4.了解水分对植物生长发育的重要性。

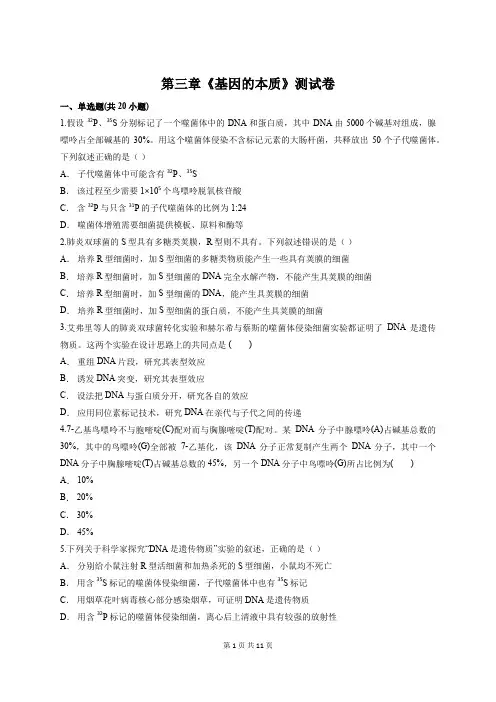

第三章《基因的本质》测试卷一、单选题(共20小题)1.假设32P、35S分别标记了一个噬菌体中的DNA和蛋白质,其中DNA由5000个碱基对组成,腺嘌呤占全部碱基的30%。

用这个噬菌体侵染不含标记元素的大肠杆菌,共释放出50个子代噬菌体。

下列叙述正确的是()A.子代噬菌体中可能含有32P、35SB.该过程至少需要1×105个鸟嘌呤脱氧核苷酸C.含32P与只含31P的子代噬菌体的比例为1:24D.噬菌体增殖需要细菌提供模板、原料和酶等2.肺炎双球菌的S型具有多糖类荚膜,R型则不具有。

下列叙述错误的是()A.培养R型细菌时,加S型细菌的多糖类物质能产生一些具有荚膜的细菌B.培养R型细菌时,加S型细菌的DNA完全水解产物,不能产生具荚膜的细菌C.培养R型细菌时,加S型细菌的DNA,能产生具荚膜的细菌D.培养R型细菌时,加S型细菌的蛋白质,不能产生具荚膜的细菌3.艾弗里等人的肺炎双球菌转化实验和赫尔希与蔡斯的噬菌体侵染细菌实验都证明了DNA是遗传物质。

这两个实验在设计思路上的共同点是 ()A.重组DNA片段,研究其表型效应B.诱发DNA突变,研究其表型效应C.设法把DNA与蛋白质分开,研究各自的效应D.应用同位素标记技术,研究DNA在亲代与子代之间的传递4.7-乙基鸟嘌呤不与胞嘧啶(C)配对而与胸腺嘧啶(T)配对。

某DNA分子中腺嘌呤(A)占碱基总数的30%,其中的鸟嘌呤(G)全部被7-乙基化,该DNA分子正常复制产生两个DNA分子,其中一个DNA分子中胸腺嘧啶(T)占碱基总数的45%,另一个DNA分子中鸟嘌呤(G)所占比例为()A. 10%B. 20%C. 30%D. 45%5.下列关于科学家探究“DNA是遗传物质”实验的叙述,正确的是()A.分别给小鼠注射R型活细菌和加热杀死的S型细菌,小鼠均不死亡B.用含35S标记的噬菌体侵染细菌,子代噬菌体中也有35S标记C.用烟草花叶病毒核心部分感染烟草,可证明DNA是遗传物质D.用含32P标记的噬菌体侵染细菌,离心后上清液中具有较强的放射性6.保证准确无误地进行DNA复制的关键步骤是()A.解旋酶促使DNA的两条链分离B.游离的脱氧核苷酸与母链碱基进行互补配对C.模板母链与互补子链盘绕成双螺旋结构D.配对脱氧核苷酸之间连接成与母链互补的子链7.正常情况下,在不同的双链DNA分子中,下列哪一个比值不是恒定的()A. A/TB. G/CC. (A+T)/(G+C)D. (A+G)/(T+C)8.20世纪50年代初,英国科学家威尔金斯等用X射线衍射技术对DNA结构潜心研究了3年,意识到DNA是一种螺旋结构。

高一生物必修2知识点讲解:基因的本质高一生物必修2知识点讲解:基因的本质生物是高中学科中理科性很强的一门学科,高中生物一部分知识由于比较抽象,很多同学难以理解。

小编为大家整理了“高一生物必修2基因的本质识点讲解”一文,希望能够帮助到各位同学们的复习。

高一生物必修2基因的本质识点讲解(1)DNA是主要的遗传物质① 生物的遗传物质:在整个生物界中绝大多数生物是以DNA 作为遗传物质的。

有DNA的生物(细胞结构的生物和DNA病毒),DNA就是遗传物质;只有少数病毒(如艾滋病毒、SARS 病毒、禽流感病毒等)没有DNA,只有RNA,RNA才是遗传物质。

②证明DNA是遗传物质的实验设计思想:设法把DNA和蛋白质分开,单独地、直接地去观察DNA的作用。

(2)DNA分子的结构和复制①DNA分子的结构a.基本组成单位:脱氧核苷酸(由磷酸、脱氧核糖和碱基组成)。

b.脱氧核苷酸长链:由脱氧核苷酸按一定的顺序聚合而成c.平面结构:d.空间结构:规则的双螺旋结构。

e.结构特点:多样性、特异性和稳定性。

RNA。

由于绝大多数的生物的遗传物质是DNA,所以DNA是主要的遗传物质。

3.碱基对排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,而碱基对的特定的排列顺序,又构成了每一个DNA分子的特异性。

这从分子水平说明了生物体具有多样性和特异性的原因。

4.遗传信息的传递是通过DNA分子的复制来完成的。

基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的。

5.DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。

在两条互补链中的比例互为倒数关系。

在整个DNA分子中,嘌呤碱基之和=嘧啶碱基之和。

整个DNA分子中,与分子内每一条链上的该比例相同。

6.子代与亲代在性状上相似,是由于子代获得了亲代复制的一份DNA的缘故。

7.基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈直线排列,染色体是基因的载体。

8.由于不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序(碱基顺序)不同,因此,不同的基因含有不同的遗传信息。

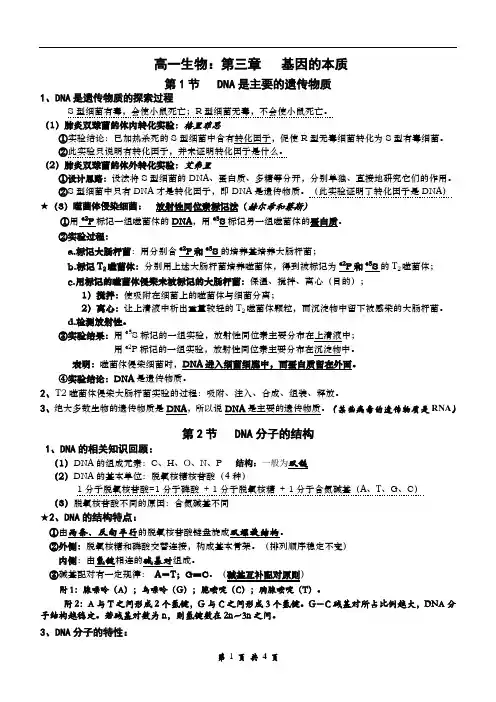

高一生物:第三章基因的本质第1节 DNA是主要的遗传物质1、DNA是遗传物质的探索过程S型细菌有毒,会使小鼠死亡;R型细菌无毒,不会使小鼠死亡。

(1)肺炎双球菌的体内转化实验:格里菲思①实验结论:已加热杀死的S型细菌中含有转化因子,促使R型无毒细菌转化为S型有毒细菌。

②此实验只说明有转化因子,并未证明转化因子是什么。

(2)肺炎双球菌的体外转化实验:艾弗里①设计思路:设法将S型细菌的DNA、蛋白质、多糖等分开,分别单独、直接地研究它们的作用。

②S型细菌中只有DNA才是转化因子,即DNA是遗传物质。

(此实验证明了转化因子是DNA)★(3)噬菌体侵染细菌:放射性同位素标记法(赫尔希和蔡斯)①用32P标记一组噬菌体的DNA,用35S标记另一组噬菌体的蛋白质。

②实验过程:a.标记大肠杆菌:用分别含32P和35S的培养基培养大肠杆菌;b.标记T2噬菌体:分别用上述大肠杆菌培养噬菌体,得到被标记为32P和35S的T2噬菌体;c.用标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌:保温、搅拌、离心(目的);1)搅拌:使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离;2)离心:让上清液中析出重量较轻的T2噬菌体颗粒,而沉淀物中留下被感染的大肠杆菌。

d.检测放射性。

③实验结果:用35S标记的一组实验,放射性同位素主要分布在上清液中;用32P标记的一组实验,放射性同位素主要分布在沉淀物中。

表明:噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌细胞中,而蛋白质留在外面。

④实验结论:DNA是遗传物质。

2、T2噬菌体侵染大肠杆菌实验的过程:吸附、注入、合成、组装、释放。

3、绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。

(某些病毒的遗传物质是RNA)第2节 DNA分子的结构1、DNA的相关知识回顾:(1)DNA的组成元素:C、H、O、N、P 结构:一般为双链(2)DNA的基本单位:脱氧核糖核苷酸(4种)1分子脱氧核苷酸=1分子磷酸+ 1分子脱氧核糖+ 1分子含氮碱基(A、T、G、C)(3)脱氧核苷酸不同的原因:含氮碱基不同★2、DNA的结构特点:①由两条、反向平行的脱氧核苷酸链盘旋成双螺旋结构。

高一生物基因的本质知识点基因是生物体内一段能够传递遗传信息的DNA序列,是生物遗传与进化的基础,也是生物多样性的来源之一。

通过深入了解基因的本质,我们可以更好地理解生物的遗传与进化机制。

本文将从DNA的结构、基因的表达和突变、遗传定律等方面探讨基因的本质知识点。

一、DNA的结构DNA(脱氧核糖核酸)是生物体内最重要的遗传物质,由核苷酸单元组成。

每个核苷酸包括一个磷酸、一个五碳糖(脱氧核糖)和一个氮碱基。

DNA的两条链由碱基配对而形成螺旋状的双螺旋结构,其中腺嘌呤(A)与鸟嘌呤(G)间以三个氢键结合,胸腺嘧啶(T)与胞嘧啶(C)间以两个氢键结合。

这种碱基的配对方式保证了DNA的复制过程中信息的准确传递。

二、基因的表达和突变基因的表达是指基因内的遗传信息转化为特定蛋白质的过程。

基因通过转录和翻译两个过程转化为蛋白质,先是被转录成RNA分子,再由RNA分子模板作用下翻译成具有功能的蛋白质。

这个过程中,RNA聚合酶起到了关键的作用。

基因突变是指DNA序列发生改变,导致遗传信息的改变。

突变可以分为基因突变和染色体突变两类。

基因突变包括点突变和插入/缺失突变,点突变是指单个碱基的改变,插入/缺失突变是指在DNA序列中插入或丢失了一段碱基序列。

染色体突变则是指染色体上大片的DNA序列发生改变。

三、遗传定律遗传定律是遗传学的基本原理,主要由孟德尔提出。

孟德尔的实验揭示了基因在遗传中的传递规律,包括了等位基因、显性与隐性等遗传学术语。

等位基因是指同一位点上的两个或多个形式不同的基因,即变异形式。

显性与隐性是指基因表现出不同的表型,显性基因表现为可观察到的性状,而隐性基因则需要两个复制进行表现。

孟德尔还通过杂交实验提出了显性基因与隐性基因之间的分离再组合规律。

这一定律为后来的连锁遗传学提供了基础,进一步推动了遗传学的发展。

总结:基因是生物遗传与进化的基础,通过对基因的本质知识点的深入了解,我们能更好地理解生物的遗传机制。

生物《基因的本质》教案五篇《基因的本质》教案1教学目标:通过制作脱氧核苷酸和dna结构模型的活动,使学生理解dna的分子结构,理解dna空间结构的主要特点和dna分子的多样性、特异性和稳定性,通过了解科学家的研究过程,鼓励学生大胆创新,从而体验探究的乐趣和获得成功后的喜悦,学会科学的探究方法。

教学重点:理解dna立体结构的主要特点。

教学难点:分析dna结构中的碱基数量关系及dna分子的多样性。

教学方法:制作模型、实验、探究式学习法。

课前准备:每位同学准备四张边长为10 cm不同颜色的硬卡纸,并用其中一张白色的剪出4个等大的五边形,用一张黄色的剪出四个直径为1.5cm的等大的圆,用粉色和绿色卡纸分别剪成长8 cm、宽1.5 cm的长条,并按照虚线图示剪成下面的形状。

导入新课(情景创设)教师:同学们,矗立在北京海淀区中关村村创业大厦前的城市雕塑──中关村的“麻花”,成为世人瞩目的标志。

然而,就是这个雕塑曾引发一起纠纷案件,那就是北京市海淀区法院受理的北京世纪盛典文化艺术交流有限公司起诉北京大学dna雕塑合同纠纷案(教师对案情进行简短介绍)。

看完图片,听完案情介绍,同学们又什么想法呢?有同学会问:案件的发生是由于dna的空间结构的旋转方向的问题,dna到底有什么样的化学组成和空间结构呢?就是这样两条链吗?为什么要在这里制作一个dna结构的雕塑呢?新课教学第一部分:dna的研究教师:1869年德国生物化学家米歇尔最早发现dna这种化合物的存在。

在之后的近一个世纪里,许多科学家进行了大量的研究和探讨,分析dna的化学结构和组成,并努力探索这蕴涵生命奥秘的物质的结构,希望揭开dna结构的神秘面纱。

同学介绍在网上查到资料:1944年,发现的dna(脱氧核糖核酸)可能携带遗传信息。

1953年英国科学家沃森和克里克推断出dna的双螺旋结构模型。

第二部分:跟随科学家研究足迹,认识dna的结构教师:在沃森和克里克之前,人们已经认识了dna的化学成分是由脱氧核苷酸组成,每分子的脱氧核苷酸又是由三个分子组成。

第3章基因的本质第1节DNA是主要的遗传物质1.P42问题探讨20世纪中叶,科学家发现染色依主要是由蛋白质和DNA组成的。

在这两种物质中,完竞哪一种是遗传物质呢?这个问题曾引起生畅学界激烈的争论。

讨论:(1)你认为遗传物质可能具有什么特点?提示:遗传物质应能够储存大量的遗传信息,可以准确地复制,并传递给下一代,结构比较稳定,等等。

(2)你认为证明某一种物质是遗传物质的可行方法有哪些?提示; 这是一道开放性问题,答案并不唯一,只要提出正确的思路即可。

例如,将特定的遗传物质转移给其他生物,观察后代的性状表现,等等。

2.P46思考.讨论:证明DNA是遗传遗传物质的实验(1)艾弗里与赫尔希等人选用细菌或病毒作为实验材料,以细菌或病每作为实验材科具有哪些优点?提示:细菌和病毒作为实验材料,具有以下优点: (1) 个体很小,结构简单,细菌是单细胞生物,病毒无细胞结构,只有核酸和蛋白质外壳。

易于观察因遗传物质改变导致的结构和功能的变化。

(2) 繁殖快,细菌20~ 30 min就可繁殖-一代,病毒短时间内可大量繁殖。

(2)从控制自变量的角度,艾弗里实验的基本思路是什么?在实际操作过程中最大的困难是什么?提示:从控制自变量的角度,艾弗里在每个实验组中特异性地去除了一种物质,然后观察在没有这种物质的情况下,实验结果会有什么变化。

最大的困难是,如何彻底去除细胞中含有的某种物质(如糖类、脂质、蛋白质等)。

(3)艾弗里和赫尔希等人都分别采用了哪些技术手段来实现他们的实验设计?这对于你认识科学与技术之间的相互关系有什么启示?提示:艾弗里采用的主要技术手段有细菌的培养技术、物质的提纯和鉴定技术等。

赫尔希采用的主要技术手段有噬菌体的培养技术、同位素标记技术,以及物质的提取和分离技术等(学生可能回答出其他技术,但只要回答出上述主要技术即可)。

科学成果的取得必须有技术手段作保证,技术的发展需要以科学原理为基础,因此,科学与技术是相互支持、相互促进的。

生物第三章基因的本质知识点

生物第三章基因的本质主要包括以下知识点:

1. 基因的定义:基因是遗传信息的基本单位,是控制生物体形态、结构和功能的DNA 序列。

2. 基因的结构和组成:基因由DNA分子组成,包括编码区和非编码区。

编码区包含编码基因的信息,非编码区包含调控基因表达的元素。

3. 基因的功能:基因通过编码蛋白质来执行特定的功能,如调节细胞生长、发育和代

谢等。

4. DNA的复制:DNA分子在细胞分裂时通过复制过程来传递基因信息,确保每个新生细胞都有完整的基因组。

5. 基因的表达:基因表达是指基因转录为mRNA分子,并经过翻译过程产生蛋白质。

6. DNA的转录:DNA转录为mRNA过程包括启动子、RNA聚合酶、转录因子等多个

环节的参与。

7. 基因的翻译:mRNA通过核糖体和tRNA的参与,翻译成氨基酸序列,形成蛋白质。

8. 基因突变:基因突变指基因序列发生变化,包括点突变、插入突变、缺失突变等,

可能导致基因功能的改变。

9. 基因的遗传:基因通过遗传方式传递给下一代,确定了后代的表型和遗传特征。

10. 基因的调控:基因的表达可以受到内、外界环境的调控,通过启动子、转录因子等参与的调控元素来实现。

以上是关于生物第三章基因的本质的主要知识点,可以帮助我们理解基因的结构、功能和遗传规律。

生物第三章基因的本质知识点生物第三章基因的本质知识点基因是指构成遗传信息的分子,在生物体内起着重要的作用。

随着现代生物学的发展,对基因的研究愈加深入,人们对于基因的本质也有了更深的认识。

本篇文档将从基因的本质、基因的表达和遗传变异等几个方面,详细介绍基因的相关知识点。

一、基因的本质基因是DNA分子的一段特定序列,是能够控制某种特定功能表达的遗传信息。

基因的本质是在遗传过程中发挥控制作用的分子,是遗传信息的媒介和载体。

基因分为两种类型:编码基因和非编码基因。

编码基因是指编码蛋白质的基因,是遗传信息的主要来源,占据基因总数的大部分。

非编码基因是指不编码蛋白质的基因,主要编码RNA分子,如rRNA、tRNA和miRNA等,也对细胞生理发挥着重要作用。

基因本身是由一系列DNA分子组成的,DNA分子的核心结构是由磷酸基团和核苷酸组成。

核苷酸是由含氮碱基、磷酸基团和脱氧核糖组成的分子。

DNA分子的氢键结构决定了AT 基对和GC基对的配对关系,AT基对有两个氢键,GC基对有三个氢键,这种配对方式保证了基因的正确复制和传递。

二、基因的表达基因的表达是指基因通过转录和翻译等过程将基因信息转化为蛋白质的过程。

在这个过程中,基因的信息被转录成mRNA,mRNA再被翻译成蛋白质。

基因的表达是受到许多因素的调控的,包括转录因子、启动子、增强子、表观修饰等。

转录因子是指能够结合DNA的蛋白质,它们能够把RNA聚合酶招募到特定基因的启动子和增强子上,并沿着基因的DNA链模板进行转录。

启动子是指存在于RNA聚合酶转录起始位点上游的DNA序列,能够被转录因子或其他转录辅因子结合,以启动转录过程。

增强子是指存在于某些转录因子下游的DNA序列,能够与转录因子相互作用,以增加基因表达的效率和持续时间。

在基因表达的过程中,出现错误或变异将会影响蛋白质的正常表达,可能导致细胞功能的丧失和严重疾病的发生。

三、遗传变异遗传变异是指在基因复制、重组或基因突变等遗传过程中导致基因序列发生变化的现象。

第三单元基因的本质目录第一部分单元课标要求第二部分单元教材分析第三部分学生学情分析第四部分单元学习目标第五部分单元情景任务设计第六部分单元课时安排第七部分课时教案设计具体内容第一部分单元课标要求亲代传递给子代的遗传信息主要编码在DNA分子上。

1、概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段,有些病毒的基因在RNA 分子上。

2、概述DNA分子是由四种脱氧核苷酸构成,通常由两条碱基互补配对的反向平行长链形成双螺旋结构,碱基的排列顺序编码了遗传信息。

3、概述DNA分子通过半保留方式进行复制。

4、概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段。

第二部分单元教材分析1、本章教材内容分析本章按照科学史的顺序,从科学家研究遗传物质是DNA还是蛋白质的过程入手,同时尊重学生的认知规律,一步步引导学生认识基因的本质。

本章共四节内容。

第一节《DNA是主要的遗传物质》介绍了科学家证明DNA是遗传物质的三个经典实验,实验中的科学思维及实验间紧密的逻辑关系,有助于培养学生的科学思维和科学探究能力。

第二节《DNA的结构》讲述了沃森和克里克构建DNA结构模型的故事和DNA的结构特点,可以帮助学生理解结构与功能观,领悟科学思维方法、探索求真的科学精神、多学科交叉对科学研究的意义。

第三节《DNA的复制》,从DNA的结构出发,引导学生运用假说-演绎法探究DNA的复制方式,不仅有助于学生学习这种科学方法;对半保留复制方式的学习也有助于学生理解遗传信息稳定传递的意义,进而建立相应的生命观念。

第四节《基因通常是有遗传效应的DNA片段》通过提供多份资料,引导学生思考基因与DNA的关系,帮助学生理解基因通常是有遗传效应的DNA片段。

2、与其他章的联系第1章提出了基因,第2章向学生解释了基因在染色体上,但是基因到底是什么?这个问题既是科学家接下来要探索的谜题,也是学生学习前两章后产生的疑问。

本章既承接前两章,也是后三章《基因的表达》《基因突变及其他变异》《生物的进化》的基础,起到承上启下的作用。

高一生物必修2 基因的本质考纲要求:理解人类对遗传物质的探索过程以及DNA 分子结构的主要特点,理解基因的概念和DNA 分子的复制第一节 DNA 是主要的遗传物质1.肺炎双球菌的转化实验(1)、体内转化实验:1928年由英国科学家格里菲思等人进行。

①实验过程结论:在S 型细菌中存在转化因子可以使R 型细菌转化为S 型细菌。

(2)、体外转化实验:1944年由美国科学家艾弗里等人进行。

①实验过程结论:DNA 是遗传物质 2.噬菌体侵染细菌的实验1、实验过程 ①标记噬菌体含35S 的培养基−−−→培养含35S 的细菌35S −−−→培养蛋白质外壳含35S 的噬菌体 含32P 的培养基−−−→培养含32P 的细菌−−−→培养内部DNA 含32P 的噬菌体②噬菌体侵染细菌侵染细菌细菌体内没有放射性35S含35S的噬菌体−−−−→侵染细菌细菌体内有放射线32P含32P的噬菌体−−−−→结论:进一步确立DNA是遗传物质3.烟草花叶病毒感染烟草实验:(1)、实验过程(2)、实验结果分析与结论烟草花叶病毒的RNA能自我复制,控制生物的遗传性状,因此RNA是它的遗传物质。

4、生物的遗传物质非细胞结构:DNA或RNA生物原核生物:DNA细胞结构真核生物:DNA结论:绝大多数生物(细胞结构的生物和DNA病毒)的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。

第二节DNA分子的结构1.DNA分子的结构(1)基本单位---脱氧核糖核苷酸(简称脱氧核苷酸)2、DNA分子有何特点?⑴稳定性是指DNA分子双螺旋空间结构的相对稳定性。

与这种稳定性有关的因素主要有以下几点:①DNA分子由两条脱氧核苷酸长链盘旋成精细均匀、螺距相等的规则双螺旋结构。

②DNA分子中脱氧核糖和磷酸交替排列的顺序稳定不变。

③DNA分子双螺旋结构中间为碱基对、碱基之间形成氢键,从而维持双螺旋结构的稳定。

④DNA分子之间对应碱基严格按照碱基互补配对原则进行配对。

一、基因的本质1.对基因本质的理解(1)从结构上看①基因是DNA上一个个特定的片段,一个DNA分子上有许多个基因。

②基因与DNA结构一样,也是由四种脱氧核苷酸按一定顺序排列而成的,也是双螺旋结构。

③基因中脱氧核苷酸(碱基对)的排列顺序代表遗传信息。

(2)从功能上看基因具有遗传效应,即基因能控制生物的性状,基因是控制生物性状的基本单位,特定的基因决定特定的性状。

2.基因的基本功能(1)遗传信息的传递:发生在传种接代过程中,通过复制实现遗传信息由亲代到子代的传递。

(2)遗传信息的表达:发生在生物个体发育过程中,是通过转录和翻译控制蛋白质合成过程的,通过遗传信息的表达控制个体发育过程。

3.染色体、DNA、基因和脱氧核苷酸的关系4.基因、染色体、蛋白质、性状的关系5.(1).DNA上有很多片段,其中有遗传效应的片段才叫基因,没有遗传效应的片段不叫基因。

(2).对于真核细胞来说,染色体是基因的主要载体;线粒体和叶绿体是基因的次要载体。

(3).对于原核细胞来说,基因在拟核中的DNA分子或质粒上,DNA是裸露的,并没有与蛋白质一起构成染色体,因此,没有染色体这一载体。

(4).位于染色体上的基因随染色体传递给子代,其遗传遵循孟德尔遗传定律。

(5).位于线粒体和叶绿体中的基因随线粒体和叶绿体传给后代,是细胞质遗传的基础。

(6)。

DNA分子的复制方式为半保留方式典例3 (2011·江苏南通质检)下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是( )A.在DNA分子结构中,与脱氧核糖直接相连的一般是一个磷酸基和一个碱基B.基因是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因C.一个基因含有许多个脱氧核苷酸,基因的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的D.染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子举一反三1.(2010·苏州四校联考)关于下面概念图的叙述不正确的是( )A.A是脱氧核糖B.G是蛋白质C.D在E中的排列顺序代表遗传信息D.F的基本组成单位是图中的E2.(2011·金陵检测)若下图是果蝇某条染色体上的一段DNA分子的示意图。