中国古代赋役制度演变共26页

- 格式:ppt

- 大小:2.73 MB

- 文档页数:2

中国古代赋役制度的演变一、春秋时期【相地衰征制与初税亩制】始于战国的封建赋税征收制度的萌芽,我国古代按地亩征收土地税的开场。

相地衰征制由齐国管仲创立,根据土地多少和田质好坏征收赋税,成认私人对土地的所有权。

初税亩在鲁国实行,规定将公田交给耕者,按亩收税,成认耕者对所耕土地的所有权。

相地衰征与初税亩的实施前提在于铁农具的大量使用和牛耕的推广,社会生产力水平的显著提高,大量私田出现以及社会生产关系的变化。

其实质在于成认私田的合法性,从而标志着井田制开场瓦解,奴隶制社会土地国有制为封建土地私有制所代替。

【初税亩】春秋时期鲁国实行的按亩征税的田赋制度。

公元前594年,鲁国开场实行初税亩。

其内容是:公田之法,十足其一;今又履其余亩,复十取一。

即不分公田、私田,一律按亩纳税,税率为亩产量的十分之一。

初税亩的实行,实际上成认了土地私有制,加速了井田制的瓦解。

二、西汉西汉初年的主要赋税有田租,算赋和口赋,更赋。

〔1〕田租。

又叫田税,是对土地所有者征收的土地税,对象是土地,征税的主要手段是实物,包括粮食和谷物。

汉代田租的税率前后有变化。

西汉建立至景帝元年〔前151年〕大体十五税一。

〔2〕算赋和口赋。

两者都是人口税。

算赋是丁税,十五至五十六的男女,每人每年纳一百二十钱〔一算〕。

口赋是儿童税,七至十四岁的儿童每人每年纳二十钱。

〔3〕更赋。

又叫代役税。

西汉规定,男子二十三岁至五十六岁之间,要服兵役两年。

此外,每人每年在本郡服役一个月,叫做更卒或卒更。

不服役的每月出钱二千,叫做践更。

每人每年还要戍边三天,不服役的,出钱三百,叫做过更。

【算缗与告缗】汉武帝打击商人势力的一项措施。

为了打击富商大贾、高利贷者的经济势力,增加政府的财政收入,汉武帝于元狩四年〔前119年〕,公布算缗令。

算缗就是向大商人、高利贷者征收财产税。

规定商人向官府自报资产价值,财产每2000钱,抽税一算〔120钱〕,即征收百分之六的财产税;经营手工业者的财产,凡4000钱,抽一算;不是三老和北边骑士而有车者,每辆抽一算,商人的车那么抽二算;船五丈以上者,每只船抽税一算。

中国古代赋税制度的演变中国古代的赋税制度是经济制度的一部分,赋税不但是维持公共权力的经济基础,对于经济发展也起着重要的杠杆作用。

政府通过对税种和税率的调整,可以有效地控制或鼓励某一经济行为或其他行为。

中国古代赋税制度:比如减免田赋,加重商税,以减轻农民负担,鼓励和发展农业生产,以达到其重农抑商的目的;严格控制盐、铁和茶税,以增加财政收入;多次进行大幅度的税制改革,以适应变化了的社会和经济情势等等。

一、中国古代赋役制度的主要内容(一)赋税的种类:①以人口为依据的人头税和以人丁为依据的丁税。

②以户为依据的财产税,即调。

③以田亩为依据的土地税(田租)。

④以成年男子为依据的徭役、兵役和其他苛捐杂税。

(二)概念:赋役:在古代赋税和徭役的合称赋税指历代统治阶级用强制方法向人民征收的实物、银钱等;徭役即历代统治者强迫人民从事的无偿劳役,包括军役、力役、杂役等。

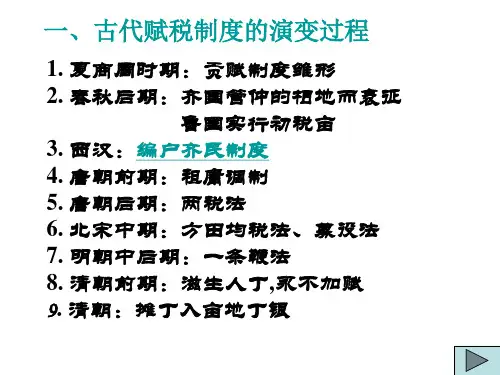

(三)历代的赋税制度:1、先秦时期(夏商西周):贡赋制,先秦赋税多以“贡赋”的形式存在。

商代臣民向国君进献的财物称为“土贡”。

西周土贡有皮帛、宗庙之器、绣帛、木材、珍宝、祭服、羽毛等九类,称作“九贡”。

此外,还有军赋。

2、先秦时期(春秋战国):春秋战国时期出现了新的赋税制度。

齐国“相地而衰征”和鲁国“初税亩”:春秋时期,管仲在齐国进行改革,实行“相地而衰征”,是指根据土地多少和田质好坏征收赋税,实质上承认了私人对土地的所有权。

公元前594年,鲁国的“初税亩”.国家法律规定把公田交给耕者,“履亩而税”,即是承认了耕者对所耕土地的私有权。

前590年作丘甲,按土地征收军赋。

战国时,各国赋税制度不一,不能一概而论。

秦朝:秦代赋税分为田租、口赋和杂赋三种。

田租是按土地征粮,租率约为十分之一。

口赋是按人头征钱,每人约缴120钱。

杂赋一般是临时性的征调。

这种土地制度和赋税制度对封建地主有利,但也有利用社会经济的恢复和发展。

3、汉朝编户齐民:①含义:政府把农民编入户籍(称为编户),实行按编户征收租赋和征收徭役、兵役的制度。

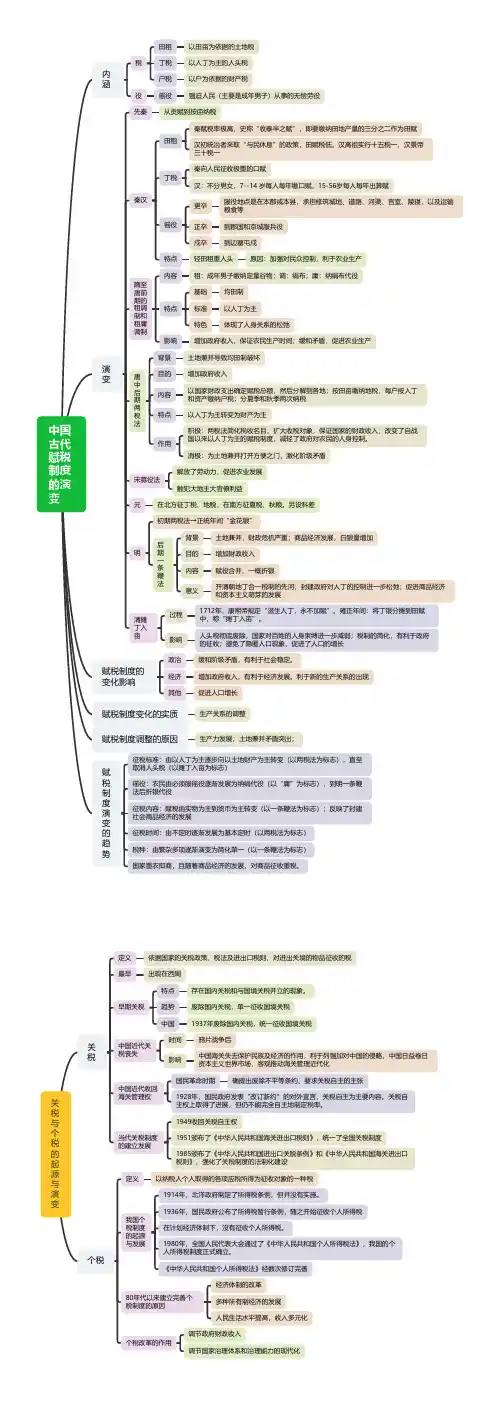

中国古代赋税制度的演变内涵税田租以田亩为依据的土地税丁税以人丁为主的人头税户税以户为依据的财产税役徭役强迫人民(主要是成年男子)从事的无偿劳役演变先秦从贡赋到按亩纳税秦汉田租秦赋税率极高,史称“收泰半之赋”,即要缴纳田地产量的三分之二作为田赋汉初统治者采取“与民休息”的政策,田赋税低。

汉高祖实行十五税一,汉景帝三十税一丁税秦向人民征收极重的口赋汉:不分男女,7--14 岁每人每年缴口赋,15-56岁每人每年出算赋徭役更卒服役地点是在本郡或本县,承担修筑城垣、道路、河渠、宫室、陵寝,以及运输粮食等正卒到郡国和京城服兵役戍卒到边塞屯戍特点轻田租重人头原因:加强对民众控制,利于农业生产隋至唐前期的租调制和租庸调制内容租:成年男子缴纳定量谷物;调:绢布;庸:纳绢布代役特点基础均田制标准以人丁为主特色体现了人身关系的松弛影响增加政府收入,保证农民生产时间;缓和矛盾,促进农业生产唐中后期两税法背景土地兼并导致均田制破坏目的增加政府收入内容以国家财政支出确定赋税总额,然后分解到各地;按田亩缴纳地税,每户按人丁和资产缴纳户税;分夏季和秋季两次纳税特点以人丁为主转变为财产为主作用积极:两税法简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入;改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

消极:为土地兼并打开方便之门,激化阶级矛盾宋募役法解放了劳动力,促进农业发展触犯大地主大官僚利益元在北方征丁税、地税,在南方征夏税、秋粮。

另设科差明初期两税法→正统年间“金花银”后期一条鞭法背景土地兼并,财政危机严重;商品经济发展,白银量增加目的增加财政收入内容赋役合并、一概折银意义开清朝地丁合一税制的先河;封建政府对人丁的控制进一步松弛;促进商品经济和资本主义萌芽的发展清摊丁入亩过程1712年,康熙帝规定“滋生人丁,永不加赋”。

雍正年间:将丁银分摊到田赋中,称“摊丁入亩”。

影响人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱;税制的简化,有利于政府的征收;避免了隐匿人口现象,促进了人口的增长赋税制度的变化影响政治缓和阶级矛盾,有利于社会稳定。

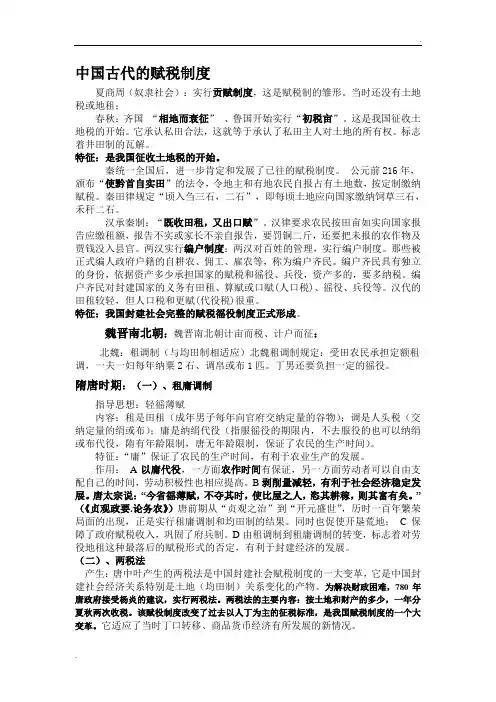

中国古代的赋税制度夏商周(奴隶社会):实行贡赋制度,这是赋税制的雏形。

当时还没有土地税或地租;春秋:齐国“相地而衰征” 、鲁国开始实行“初税亩”。

这是我国征收土地税的开始。

它承认私田合法,这就等于承认了私田主人对土地的所有权。

标志着井田制的瓦解。

特征:是我国征收土地税的开始。

秦统一全国后,进一步肯定和发展了已往的赋税制度。

公元前216年,颁布“使黔首自实田”的法令,令地主和有地农民自报占有土地数,按定制缴纳赋税。

秦田律规定“顷入刍三石,二石”,即每顷土地应向国家缴纳饲草三石,禾秆二石。

汉承秦制:“既收田租,又出口赋”。

汉律要求农民按田亩如实向国家报告应缴租额,报告不实或家长不亲自报告,要罚铜二斤,还要把未报的农作物及贾钱没入县官。

两汉实行编户制度:两汉对百姓的管理,实行编户制度。

那些被正式编人政府户籍的自耕农、佣工、雇农等,称为编户齐民。

编户齐民具有独立的身份,依据资产多少承担国家的赋税和徭役、兵役,资产多的,要多纳税。

编户齐民对封建国家的义务有田租、算赋或口赋(人口税)、徭役、兵役等。

汉代的田租较轻,但人口税和更赋(代役税)很重。

特征:我国封建社会完整的赋税徭役制度正式形成。

魏晋南北朝:魏晋南北朝计亩而税、计户而征:北魏:租调制(与均田制相适应)北魏租调制规定:受田农民承担定额租调,一夫一妇每年纳粟2石、调帛或布1匹。

丁男还要负担一定的徭役。

隋唐时期:(一)、租庸调制指导思想:轻徭薄赋内容:租是田租(成年男子每年向官府交纳定量的谷物);调是人头税(交纳定量的绢或布);庸是纳绢代役(指服徭役的期限内,不去服役的也可以纳绢或布代役,隋有年龄限制,唐无年龄限制,保证了农民的生产时间)。

特征:“庸”保证了农民的生产时间,有利于农业生产的发展。

作用:A以庸代役,一方面农作时间有保证,另一方面劳动者可以自由支配自己的时间,劳动积极性也相应提高。

B剥削量减轻,有利于社会经济稳定发展。

唐太宗说:“今省徭薄赋,不夺其时,使比屋之人,恣其耕稼,则其富有矣。

中国古代赋役制度的演变一、春秋时期【相地衰征制与初税亩制】始于战国的封建赋税征收制度的萌芽,我国古代按地亩征收土地税的开始。

相地衰征制由齐国管仲创立,根据土地多少和田质好坏征收赋税,承认私人对土地的所有权。

初税亩在鲁国实行,规定将公田交给耕者,按亩收税,承认耕者对所耕土地的所有权。

相地衰征与初税亩的实施前提在于铁农具的大量使用和牛耕的推广,社会生产力水平的显著提高,大量私田出现以及社会生产关系的变化。

其实质在于承认私田的合法性,从而标志着井田制开始瓦解,奴隶制社会土地国有制为封建土地私有制所代替。

【初税亩】春秋时期鲁国实行的按亩征税的田赋制度。

公元前594年,鲁国开始实行初税亩。

其内容是:公田之法,十足其一;今又履其余亩,复十取一。

即不分公田、私田,一律按亩纳税,税率为亩产量的十分之一。

初税亩的实行,实际上承认了土地私有制,加速了井田制的瓦解。

二、西汉西汉初年的主要赋税有田租,算赋和口赋,更赋。

(1)田租。

又叫田税,是对土地所有者征收的土地税,对象是土地,征税的主要手段是实物,包括粮食和谷物。

汉代田租的税率前后有变化。

西汉建立至景帝元年(前151年)大体十五税一。

(2)算赋和口赋。

两者都是人口税。

算赋是丁税,十五至五十六的男女,每人每年纳一百二十钱(一算)。

口赋是儿童税,七至十四岁的儿童每人每年纳二十钱。

(3)更赋。

又叫代役税。

西汉规定,男子二十三岁至五十六岁之间,要服兵役两年。

此外,每人每年在本郡服役一个月,叫做更卒或卒更。

不服役的每月出钱二千,叫做践更。

每人每年还要戍边三天,不服役的,出钱三百,叫做过更。

【算缗与告缗】汉武帝打击商人势力的一项措施。

为了打击富商大贾、高利贷者的经济势力,增加政府的财政收入,汉武帝于元狩四年(前119年),颁布算缗令。

算缗就是向大商人、高利贷者征收财产税。

规定商人向官府自报资产价值,财产每2000钱,抽税一算(120钱),即征收百分之六的财产税;经营手工业者的财产,凡4000钱,抽一算;不是三老和北边骑士而有车者,每辆抽一算,商人的车则抽二算;船五丈以上者,每只船抽税一算。

从唐朝到清朝赋役制度的演变赋役制度(严格说来,似乎应称赋役制度,而不应称赋税制度,因租庸调法、两税法的内容都是由赋税和差役两大部分组成,而一条鞭法更是主要改革役法)是中国封建社会上层建筑的一部分,与土地所有制有着最直接的关系,它的状况如何,直接反映了中国封建社会的经济基础状况。

中国封建社会发展的唐朝,一方面表现封建经济业已达到了相当的高峰,另一方面也显示了封建经济发展的新的趋向,出现了以前不相同的若干经济特点。

因此,研究唐朝至清朝的赋役制度的演变过程,可以使我们看到中国封建生产关系,主要是土地所有制关系的一些发展变化和中国封建社会发展前进的一些轨迹。

一、唐朝前期的租庸调法唐朝是经过隋末大战建立起来的,战乱使百姓大量伤亡,流离失所,户口锐减,唐初时全国仅有三百万户,只及隋盛时户口三分之一。

同时土地大量荒芜,关东、黄河南北,长江南北广大地区人烟稀少,荒草无边。

因此,民生凋敝,财政拮据,“每岁租米,不实仓廪,随即出治,才供当年”。

这样,恢复发展经济是新开国的唐朝的当务之急。

根据全国土旷人稀,荒地太多的情况,唐高祖李渊于624年颁布实行了均田法。

谈到均田法,有必要先谈谈唐朝的户籍制度,因为这是均田法和租庸调法实行的根据。

据《旧唐书.仓货志》载:当时,男女初生四岁称为黄,四岁以上为小,男丁十六岁以上为中男,二十一岁以上为成丁,六十岁为老,每年造一次人口帐,三年造一次户籍。

唐中期时将中男、丁男的年龄延后了两岁,老的年龄提前了两岁。

均田法就是根据这个人口分类的情况实施授田的。

均田法规定:丁男、中男授田一顷,其中十分之二为可以世代相传的永业田,十分之八为供受田人一生使用,死后归还官府的口分田。

老男、病弱人授田四十亩,寡妻妾授田三十亩,如是户主加给二十亩。

工商业者授田减半,官僚贵族授田数据视官品高低而异。

如一品官授田六十顷,九品官授田两顷,亲王授田一百顷,武骑尉授田六十亩等等,对各级官府还授职分田、公廨田、寺院授常住田。

中国古代赋役制度演变的趋势中国古代的赋役制度是指在农业社会中,统治者强制劳动人民向国家缴纳一定数量的农产品和劳动力的制度。

随着中国古代社会的演变和经济的发展,赋役制度也发生了一系列的变化和趋势。

最早的赋役制度可以追溯到夏商周时期,这时期的赋役制度主要是为了满足贵族阶级的需求,国家对农民进行强制征收,并在国家仓库进行储存和分配。

这种赋役制度的主要特点是由上级统一收取,而不同地区的征收标准也存在一定的差异。

随着春秋战国时期国家的分裂和郡县制度的出现,赋役制度也发生了一些变化。

在这个时期,赋役制度逐渐从国家集权向地方分权转变。

各个封建领主在自己的领地上进行赋役征收,并使用这些赋税来维护自己的统治。

同时,为了保证生产力的最大化,赋役制度也开始对土地进行分割和重新分配。

到了秦汉时期,随着全国统一的出现,赋役制度得以进一步规范和完善。

秦始皇统一中国后,颁布了一系列的法令,明确了国家对农民的赋役征收政策。

这时期的赋役制度主要通过户籍制和土地制来进行,农民需根据自家土地数量的多少向国家缴纳一定数量的农产品或提供劳动力。

随着统一帝国的衰落和地方势力的崛起,赋役制度再次呈现出分权化的趋势。

这时期的赋役制度多由地方官员进行征收,并缴纳给上级国家。

而且,地方政权还使用赋役制度来奖励和控制地方豪强和贵族。

这时赋役制度的政策也更关注地方的产出,而非统一的标准。

到了明清时期,随着封建经济的走向瓦解和市场经济的兴起,赋役制度也逐渐向市场化转型。

明清时期的赋役制度主要通过土地的私有和契约的方式来实现。

政府逐渐放弃对农产品的征收,转而采取对土地赋税的方式,通过地租来征收赋役。

这种方式使得农民的个人财产得以保护,也推动了土地的流转和商业的发展。

综上所述,中国古代赋役制度的演变呈现出从国家集权到地方分权,从按户口征收到按土地征收,从政府控制到市场化的趋势。

这些变化主要受到政治、经济和社会结构的影响,既反映了统治者对农民的掌控和利益追求,也受到农民经济地位的变化和生产力发展的牵引。

赋役制度发展与变迁隋朝:在均田制的基础上,实行租调力役制度。

规定:成丁要负担赋役,老年免去。

缴纳租调,一般以床为单位来计算。

丁男一床,纳租粟三石;调视桑田和麻田而纳物不同,桑田纳绢一匹和绵三两,麻田则纳布一端和麻三斤。

未婚单丁和奴婢则纳一半租调。

力役方面,隋初沿袭旧法,每年服役一个月,583年,改为二十一岁起服役二十天。

590年改为五十岁免役收庸(用布帛代替力役),调绢也减为二丈。

为了配合租调力役,585年,隋朝在全国“大索貌阅”,按人清查户口,检查户籍上的年龄和本人体貌是否相符,以防诈老诈小逃避租役。

隋文帝还实行“输籍定样”,即将人民所输租税,依每家资产情况作出缴纳标准,从轻定额。

既打击了世家大族,同时也有利于社会生产的发展。

唐代:1. 租庸调制的内容是:租:丁男每年向国家交纳粟二石;调:交纳绢二丈、绵三两或布二丈五尺,麻三斤;庸:每丁每年服徭役二十天,如不服役,每天输绢三尺或布三尺七寸五分,称作,也叫“输庸代役”。

官僚贵族享有蠲免租庸调的特权。

租庸调是以均田制的推行为前提的。

唐代的赋役制度不同于前代的是完全以受田丁男计征,而且“输庸代役”制度化。

“庸”始于隋,隋文帝规定民年50后可免役收布帛,到唐代成为一项普遍的制度,成年男丁不再限定年龄,均可以庸代役。

输庸代役制度的推行,使农民有较多的时间来进行生产,具有积极意义。

2. 唐王朝财政在安史之乱后非常困难。

均田制的破坏导致土著农民大批逃亡他乡,成为客户,以土著受田丁男为征收对象的租庸调法名存实亡。

战争期间,各地自行征收赋税,自行解决军队衣粮,战后藩镇仍经常非法赋敛,截留上贡,使中央收入锐减。

为了维持开支,唐王朝不得不日益加强赋税制度中原来作为租庸调补充的户税(不论土、客户按资产分等征收) 和地税(按田亩征收)的比重,并想法与地方争夺财权,全面调整赋税制度已势在必行。

780年(唐德宗建中元年),宰相杨炎提出“两税法”。

其主要内容是:(1) 废弃按丁征收的租庸调及一切杂税,改为按资产征户税,按田亩征地税。