中国古代赋役制度的演变

- 格式:ppt

- 大小:217.50 KB

- 文档页数:9

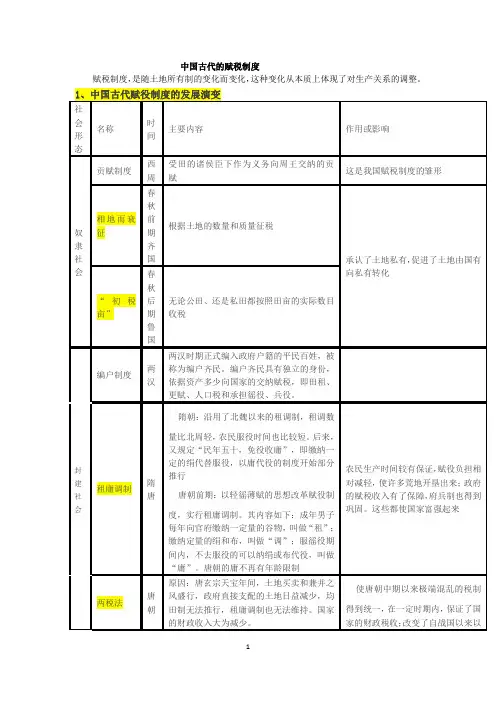

中国古代的赋税制度赋税制度,是随土地所有制的变化而变化,这种变化从本质上体现了对生产关系的调整。

1、中国古代赋役制度的发展演变社会形态名称时间主要内容作用或影响奴隶社会贡赋制度西周受田的诸侯臣下作为义务向周王交纳的贡赋这是我国赋税制度的雏形相地而衰征春秋前期齐国根据土地的数量和质量征税承认了土地私有,促进了土地由国有向私有转化“初税亩”春秋后期鲁国无论公田、还是私田都按照田亩的实际数目收税封建社会编户制度两汉两汉时期正式编入政府户籍的平民百姓,被称为编户齐民。

编户齐民具有独立的身份,依据资产多少向国家的交纳赋税,即田租、更赋、人口税和承担徭役、兵役。

租庸调制隋唐隋朝:沿用了北魏以来的租调制,租调数量比北周轻,农民服役时间也比较短。

后来,又规定“民年五十,免役收庸”,即缴纳一定的绢代替服役,以庸代役的制度开始部分推行唐朝前期:以轻徭薄赋的思想改革赋役制度,实行租庸调制。

其内容如下:成年男子每年向官府缴纳一定量的谷物,叫做“租”;缴纳定量的绢和布,叫做“调”;服徭役期间内,不去服役的可以纳绢或布代役,叫做“庸”。

唐朝的庸不再有年龄限制农民生产时间较有保证,赋役负担相对减轻,使许多荒地开垦出来;政府的赋税收入有了保障,府兵制也得到巩固。

这些都使国家富强起来两税法唐朝原因:唐玄宗天宝年间,土地买卖和兼并之风盛行,政府直接支配的土地日益减少,均田制无法推行,租庸调制也无法维持。

国家的财政收入大为减少。

使唐朝中期以来极端混乱的税制得到统一,在一定时期内,保证了国家的财政税收;改变了自战国以来以目的:为了解决财政困难内容:780年,唐德宗采纳宰相杨炎的建议,实行两税法。

每户按资产交纳户税,按田亩交纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏秋两季收税人丁为主的赋役制度,开始以资产和土地为主,表明封建政府对农民的人身控制有所放松;两税法规定贵族、官僚、商人都要缴税,这就扩大了税源,增加了政府的财政收入,也相对减轻了农民的负担。

分析中国古代赋役制度的演变及发展趋势。

中国古代的赋役制度是指统治者向农民征收赋税和劳役的制度。

这一制度在漫长的历史进程中发生了一系列的演变和变化,以下是对中国古代赋役制度演变及发展趋势的一些分析:1.早期封建社会的赋役制度:在中国封建社会的早期,赋役制度主要是通过土地分配和人力劳动来征收各种赋税和劳役。

贵族、地主等统治者占有大量土地,农民被迫缴纳各种赋税和提供劳役。

2.中央集权时期的赋役制度:随着中央集权的加强,统治者对赋役制度进行了规范和管理,并建立了完善的官员制度。

统治者在全国范围内实行统一的税收制度和劳役征集制度,确保国家的收入和维持统治。

3.兼并和扩张时期的赋役制度:在中国历史上的一些扩张和统一时期,赋役制度通过征服和兼并其他地区,对被征服地区的赋役进行了调整和改革。

一方面,这种制度改革往往以农民免除一部分赋税和劳役为目的,以争取其支持和稳定社会。

另一方面,这也是为了提供更多的资源和劳动力以支持扩张和统治的需要。

4.土地制度的演变与赋役制度:古代中国土地制度的演变也对赋役制度产生了深远影响。

例如,在秦代的土地改革中,土地私有化使农民负担减轻,赋役制度也得到了一定的调整。

随后的历史时期,如汉代和唐代,继续对土地制度和赋役制度进行调整和改革。

5.农民起义与赋役制度的调整:中国历史上的一些农民起义,如黄巾起义、白莲教起义和红巾起义,对赋役制度产生了深远影响。

这些起义往往是反抗过度征收赋税和劳役的不满。

作为回应,统治者被迫调整赋役制度,减轻农民负担,以稳定社会。

总体来说,中国古代赋役制度在演变中经历了由早期封建社会到中央集权和扩张时期的变化,同时受到土地制度和农民起义等因素的影响。

然而,赋役制度一直是封建社会的一个核心特征,直到近代的政治改革和农民解放才逐渐得到改革和废除。

中国古代赋役制度的演变及发展趋势中国古代的赋役制度是统治者对农民的一种经济、政治和军事控制手段。

赋役制度的演变可以分为三个阶段:早期赋役制度、中期赋役制度和晚期赋役制度。

在演变的过程中,赋役制度也面临着一些发展趋势。

早期赋役制度是中国古代社会产生的最早的赋役制度,其形式多种多样。

在夏、商、周时期,赋役主要是通过赋税和劳役来实现的。

赋税主要指向统治者支付的一定比例的农产品,而劳役则是农民强制劳动的一种形式。

早期赋役制度是依靠统治者的强力手段来实现的,其特点是自上而下的控制。

随着社会的发展和国家的统一,中期赋役制度开始出现。

这个阶段主要是在秦汉时期,制度的特点是以地租为主要征收对象。

秦朝统治者采用均田制和井田制,通过实行统一的土地分配制度,将土地集中统一管理,并支配农民的生产和劳动。

除了地租外,还实行了各种附加税,如专卖税、市舶司税等。

中期赋役制度的发展趋势是地方权力的加强和各种附加税的增加。

晚期赋役制度主要发生在两宋时期,这个阶段的赋役制度主要是由地租和底房税组成。

底房税是针对农户房舍的一种税收,由地方政府征收。

这一阶段的赋役制度发展趋势是向农村的扩展和地方官僚的利益增加。

总的来说,中国古代赋役制度的演变及发展趋势是:从早期的强制性赋税和劳役到中期的地租制度,再到晚期的地租和底房税制度。

同时,赋役制度的发展也伴随着统治者对农民的控制手段的不断升级,以达到增加财政收入和加强统治力量的目的。

在演变的过程中,赋役制度也面临了一些发展趋势。

首先是地方权力的加强,这是由于赋役制度的运作需要大量的地方官员和官吏来参与管理和征收。

其次是各种附加税的增加,这是为了满足国家财政需求而对赋役制度的一种扩展。

最后,赋役制度的发展趋势也表现为对农村的扩展,即赋役的对象从农民个体扩展到村庄。

总的来说,中国古代赋役制度的演变及发展趋势是一个由早期的强制性赋税和劳役向中期的地租制度以及晚期的地租和底房税制度的过程。

同时,赋役制度的发展趋势也表现为地方权力的加强、各种附加税的增加以及对农村的扩展。

中国古代的赋役制度

中国古代的赋役制度是中国古代的一项重要的财政政策,它是中国古代政治、经济和社会发展的重要组成部分。

赋役制度的根源可以追溯到西周时期,在春秋战国时期开始形成有系统性的体系。

一、赋役制度的演变和特点

赋役制度在春秋战国时期进入了一个全新的发展阶段,王室为了拓展财政收入,大规模开展赋税。

赋役制度的发展也随着历史的变迁而演变,秦代开始实行营田、聘买的制度,汉代实行聘买、保税,聘买的制度在唐宋时期被统一到“六谷”制度之中,形成了著名的“六六贡饷”制度,它是中国古代赋役的最高峰。

明清时期,根据地方实际情况实行了不同的赋役制度,如“官庄调派”、“公子调派”等。

二、赋役制度的作用

赋役制度发挥着极其重要的作用。

一是作为当时的重要财政来源,它为中央提供了大量的财政收入,有助于解决政府的财政困难。

二是赋役制度有助于开发和开拓地方资源,其政策鼓励当地百姓把落后的土地开垦出来,有利于改善地方经济和社会状况。

三是赋役制度促进了古代社会秩序的稳定,确保了贵族人士和庶民之间的地位关系,政府可以依据赋役制度把税收均匀分散,从而减少社会矛盾。

三、赋役制度的缺陷

虽然赋役制度在古代中国社会中起到了重要的作用,但它也存在着严重的缺陷。

首先,赋役制度使得贵族人士拥有了极大的特权,免除了财税的义务,严重损害了庶民的利益;其次,赋役制度过于复杂,

效率低下,且很难实施;此外,赋役制度还会严重阻碍社会的发展,影响经济的发展和社会的进步。

因此,赋役制度在中国古代社会中发挥了重要作用,但也存在一定的缺陷,应当在制定财税政策时,把庶民的利益放在第一位,加强社会经济和政治的发展,保证公平正义。

中国古代赋役制度的演变及发展趋势中国古代赋役制度是指统治者对百姓征收赋税和徭役的一种制度安排。

在中国古代,赋役制度经历了演变和发展的过程,逐渐形成了多样化的形式和内容。

这些变化主要由社会经济发展、政治制度和农民起义等因素所驱动。

下面将对中国古代赋役制度的演变及发展趋势进行详细介绍。

在中国古代,赋役制度最早的形式可以追溯到周朝时期。

周朝实行的是土地入公土制度,由王室和贵族共有土地,百姓只能享受土地的使用权,并需按照一定比例纳税。

这种制度在西周时期比较稳定,但随着诸侯国的兴起,土地入公土制度逐渐瓦解。

随着秦朝的统一,赋役制度发生了重大的变革。

秦朝实行的是均田制,将土地按照人口均分,每人分得一定面积的田地,将负担赋税和徭役的压力减轻了许多。

这一制度的实施,对于统一中国起到了重要的作用。

然而,秦朝统一的过程中,对百姓的压迫严重,赋役制度也逐渐加重,引发了农民起义。

随后,汉朝实行了以户为单位的户籍制度,并推行了丞相负责的崇尚农业政策。

在这个时期,农民的赋役压力相对减轻,赋税和徭役主要由贵族地主承担。

同时,汉朝也颁布了赋役法,限制了贵族地主对百姓征收的赋税和徭役。

这样的举措一定程度上减轻了百姓的负担。

隋唐时期,中国进行了赋役制度的重建。

隋朝继续实行户籍制度,并加大了对贵族地主的赋税压力。

唐朝进一步完善了赋役制度,推行了农田。

同时也加强了土地储备制度,对地主世袭土地进行限制,大大减轻了农民的赋税和徭役。

宋代以后,由于社会经济的发展,赋役制度逐渐出现落后和矛盾。

北宋时期,由于贵族地主世袭土地现象的加剧,赋税和徭役的压力重新加重,引发了广泛的民变。

这一局面在南宋时期得到缓解,南宋推行了一系列的措施,限制了贵族地主的权力和禁止官员和地主世袭土地。

明清时期,赋役制度逐渐向地主资产阶级转移。

明朝实行了丁抚制,即军户制度,将百姓纳为军户,实行了丁税制。

这一制度在农民起义的不断冲击下,赋役压力逐渐加重。

清朝后期,由于社会经济发展不平衡,康乾盛世时期耕地面积减少,地主的土地集中度越来越高,赋役制度的压迫性进一步加重。

中国古代赋役制度的演变中国古代赋役制度最早可以追溯到夏、商、周时期。

在这个时期,赋役制度主要是基于封建土地所有制,贵族地主获得土地的同时也享有征收赋税和征召劳役的特权。

这一制度使得贫苦农民沦为了地主的附庸,他们被迫为地主耕作,交纳赋税和服兵役。

然而,赋役制度的演变并不是一蹴而就的。

随着时间的推移,社会经济的发展和政治体制的变迁,赋役制度也发生了一系列的变化。

在春秋战国时期,战争频繁,社会混乱,这导致了赋役制度的进一步恶化。

地主土地权力更加强大,对农民的剥削更加残酷。

农民被迫负担沉重的赋税和劳役,生活陷入困境。

这种情况下,一些思想家开始反思赋役制度的不公平和剥削性质,提出了的设想。

随着秦始皇统一六国,建立了中国历史上第一个集中独裁的中央政权,赋役制度也发生了重大的变革。

秦朝实行了一种以货币和劳役为主要形式的赋役制度,贫苦农民可以通过缴纳赋税或提供劳动力来免除部分赋役。

这使得赋役制度更加灵活,也减轻了一部分农民的负担。

但是,随着秦朝的短暂统治结束,中国赋役制度仍然没有得到根本性的改变。

封建社会的赋役制度在唐朝达到了一个高峰。

唐朝的土地制度非常复杂,土地所有权被分割成了皇室所有的“内什”和地方势力拥有的“外田”。

皇室对内什征税和征召劳役,地方势力则对外田进行剥削。

这导致了一些社会不稳定因素的产生,同时也使赋役制度更加复杂化。

到了宋朝,赋役制度发生了重要的演变。

在统治者的调控下,宋朝实行了以赋税为主要形式的赋役制度。

赋税的征收和管理更加规范化,也更加灵活。

此外,在宋朝还出现了“均输法”这一与赋役制度直接相关的农田,这使得农民的土地权益得到一定程度的保护。

明朝是中国历史上赋役制度变化最为剧烈的一个时期。

在明朝初期,朱元璋实行了一系列的农田,限制地主的权力,减轻农民的负担,以加强国家的财政能力。

然而,在明朝中后期,赋役制度又回到了原来的剥削性质。

地主豪强对农民进行残酷的剥削,导致了很多农民起义的发生。

总的来说,中国古代赋役制度的演变是一个由早期基于封建土地所有制的剥削制度到后来以赋税和劳役为主要形式的制度,再到以赋税为主要形式的更为规范化和灵活化的制度的过程。

中国古代赋役制度演变赋役制度起源于古代封建社会中的土地制度。

在夏朝、商朝和西周时期,国家把土地划分为公田、私田和官田三种,允许贵族拥有大片私田,而大量农民则生活在贫困的公田和官田上。

这些贫困的农民需要向贵族交纳大量的赋税和服劳役,为贵族提供物质上的支持和劳动力。

到了春秋战国时期,赋役制度逐渐发展成为一种统治者控制农民的重要手段。

各个封建国家通过实行各种不同的赋役制度,来增加国家的财富和维持贵族的统治。

这个时期出现了丞相、郡县、亭长等一系列官员,负责征收赋税和管理劳役,同时法律也逐渐规范了赋役制度。

到了秦汉时期,赋役制度得到了进一步的发展和规范。

秦始皇统一六国后,实行的均田制消灭了贵族土地的私有制,将土地平等分配给农民。

同时,秦朝还实行了简化税赋和减轻劳役的政策,提高了农民的生活水平。

但是,秦朝的这些措施在很短的时间内,就被汉朝统治者废除,恢复了封建贵族的地主制度,赋役制度和劳役制度也重新加强。

随着时间的推移,赋役制度逐渐演变成了严重压迫农民的制度。

唐朝时期,封建贵族逐渐剥夺了农民的土地所有权,使大量农民沦为佃农或奴隶,并对他们实行严重的赋税和劳役制度。

宋朝时期,官府实行了替代赋税制度,即允许农民用劳动力替代赋税。

这实质上扩大了农民的赋役范围,加重了他们的负担。

到了明清时期,赋役制度已经到了顶点。

封建统治者通过一系列政策,对农民进行高额赋税和劳役的剥削,致使农民生活困苦,生活水平低下。

太平天国农民起义和田地的提出,是农民对赋役制度抗争的一个具体表现。

这次起义扰乱了清朝的赋役制度和土地制度,启发了现代中国土地的思想。

综上所述,中国古代的赋役制度经历了从封建土地制度的形成到赋役制度的逐渐发展和加强的过程。

这个制度在一定程度上满足了国家和统治者对财富和劳动力的需求,但也给农民们带来了极大的负担。

赋役制度的演变历程,反映了中国封建社会中统治者和农民之间的矛盾和斗争。

对于我们现在来说,赋役制度的历史教训提醒我们应当重视农民的利益,加强土地,实行公平的税收制度,为农民提供更好的生活条件。

高考历史复习中国古代赋役制度一、中国古代赋役制度的演变:1、齐国“相地而衰征”和鲁国“初税亩”:春秋时期。

管仲在齐国进行改革,实行“相地而衰征”,是指根据土地多少和田质好坏征收赋税,实质上承认了私人对土地的所有权。

公元前594年,鲁国的“初税亩”。

国家法律规定把公田交给耕者,“履亩而税”既是承认耕者对所耕土地的私有权。

2、编户制度:两汉对百姓的管理,实行编户制度,那些被正式编入政府户籍的自耕农民、佣者、雇农等,称为编户齐民。

编户齐民具有独立的身份,依据资产多少承担国家的赋税和徭役、兵役,资产多的,要多纳税。

编户齐民对封建国家的义务有田租、算赋或口赋(人口税)、徭役、兵役等。

汉代的田租较轻,但人口税和更赋(代役税)很重。

3、租调制:西晋的占田法内容包括“户调制”,规定每户每年向政府交纳一定数量的、绢、帛。

北魏租调制规定:受田农民承担定额租调,一夫一妇每年纳粟2石、调帛或布1匹。

男丁还要负担一定的徭役。

4、租庸调制:唐在隋的基础上,以轻徭薄役的思想改革赋役制度,实行租庸调制。

(具体含义见《中国古代经济政策的调整》)。

5、两税法:780年,唐德宗接受宰相杨炎建议,实行两税法。

(具体含义见《中国古代经济政策的调整》)。

6、募役法和方田均税法:北宋王安石时推行。

募役法规定:政府向应服役而不愿服役的人户,按贫富等级收取免役钱,雇人服役。

不服役的官僚、地主也要出钱。

这就减轻了农民的差役负担,保证了生产时间。

方田均税法规定:政府重新丈量土地,核实每户占有土地的数量,按照土地的多少和肥瘠收取赋税,官僚、地主不得例外。

这就增加了封建国家的收入。

7、一条鞭法:1581年,明朝内阁首辅张居正,鉴于赋役沉重,农民铤而走险的教训,改革赋役制度,在全国实行一条鞭法(具体含义见《中国古代经济政策的调整》)。

8、摊丁入亩:1712年,清政府规定以康熙50年的人丁数,做为征收丁税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”。

雍正帝时又推行“摊丁入亩”的办法,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银。

中国古代赋役制度的演变夏商周时期,中国的社会形态已经发展到奴隶制社会,并存在有主权拥有土地分配权的领主。

这些领主要求农民向他们上交部分农田的收成,同时农民还需要履行劳役(即赋役),以为领主耕种、建造房屋、修建水利工程等提供劳动力。

这种制度被称为责任田制。

根据《周礼·地官司马》,每个农民家庭需要耕种自家田地的三分之一,并且负责在其余两分之一的土地上为领主耕种并交奉,而非农业生产需要由奴隶完成。

这种制度一定程度上保证了领主的生产力,确保了农业生产的稳定。

随着中国的封建制度的确立,周朝领主地位的衰落和官僚制度的逐渐兴起,责任田制逐渐朝向体制化发展。

作为获得封地的奖励,贵族可以从封地中收取一部分农民的收成作为赋税(即田赋)。

此外,贵族还可以要求农民为他们建造房屋、修建道路、修筑水利工程等提供劳动力。

在战争时期,贵族还有权对农民征收兵役(即征兵),让他们参加战争。

这些农田的收成和劳役被统一领取并分配给政府官员或军队士兵,以供支付官员和士兵的工资和养活被征发的军队。

到了秦汉以后,中国社会进一步发展为封建帝国,政府对土地和劳动力的控制力度进一步加强。

在这一时期,中国的统治者通过和规范赋役制度,建立了府兵制。

府兵制是一种以人头为单位的徭役制度,即政府根据人口数量要求每个州、府、县提供一定数量的兵员,由政府负责设立兵营、训练士兵。

与此同时,政府对农田的统治也更加严格,有效地减少了贵族对农民的控制。

府兵制还有利于政府集中管理兵力,为统一国家和控制边疆提供了条件。

随着社会的变革,中国古代赋役制度也不断在不同历史时期进行演变,但它始终是农民农田以及劳动力的一种征用制度。

在地理分布和社会经济发展不均衡的历史条件下,赋役制度对于国家的统一、社会的稳定和农业生产的发展起到了重要的作用。

但同时,赋役制度也给农民带来了沉重的经济负担和生活负担,不断引发农民起义和社会动荡。

总之,中国古代赋役制度的演变是一个与社会形态和政治制度演变相伴随的过程。

中国古代赋役制度的演变一、春秋时期【相地衰征制与初税亩制】始于战国的封建赋税征收制度的萌芽,我国古代按地亩征收土地税的开始。

相地衰征制由齐国管仲创立,根据土地多少和田质好坏征收赋税,承认私人对土地的所有权。

初税亩在鲁国实行,规定将公田交给耕者,按亩收税,承认耕者对所耕土地的所有权。

相地衰征与初税亩的实施前提在于铁农具的大量使用和牛耕的推广,社会生产力水平的显著提高,大量私田出现以及社会生产关系的变化。

其实质在于承认私田的合法性,从而标志着井田制开始瓦解,奴隶制社会土地国有制为封建土地私有制所代替。

【初税亩】春秋时期鲁国实行的按亩征税的田赋制度。

公元前594年,鲁国开始实行初税亩。

其内容是:公田之法,十足其一;今又履其余亩,复十取一。

即不分公田、私田,一律按亩纳税,税率为亩产量的十分之一。

初税亩的实行,实际上承认了土地私有制,加速了井田制的瓦解。

二、西汉西汉初年的主要赋税有田租,算赋和口赋,更赋。

(1)田租。

又叫田税,是对土地所有者征收的土地税,对象是土地,征税的主要手段是实物,包括粮食和谷物。

汉代田租的税率前后有变化。

西汉建立至景帝元年(前151年)大体十五税一。

(2)算赋和口赋。

两者都是人口税。

算赋是丁税,十五至五十六的男女,每人每年纳一百二十钱(一算)。

口赋是儿童税,七至十四岁的儿童每人每年纳二十钱。

(3)更赋。

又叫代役税。

西汉规定,男子二十三岁至五十六岁之间,要服兵役两年。

此外,每人每年在本郡服役一个月,叫做更卒或卒更。

不服役的每月出钱二千,叫做践更。

每人每年还要戍边三天,不服役的,出钱三百,叫做过更。

【算缗与告缗】汉武帝打击商人势力的一项措施。

为了打击富商大贾、高利贷者的经济势力,增加政府的财政收入,汉武帝于元狩四年(前119年),颁布算缗令。

算缗就是向大商人、高利贷者征收财产税。

规定商人向官府自报资产价值,财产每2000钱,抽税一算(120钱),即征收百分之六的财产税;经营手工业者的财产,凡4000钱,抽一算;不是三老和北边骑士而有车者,每辆抽一算,商人的车则抽二算;船五丈以上者,每只船抽税一算。

中国古代的赋役制度1. 中国古代赋税制度的演变过程贡赋制:夏、商、周时期盛行,这是我国赋税制度的雏形。

周王将土地分赐给诸侯臣下,诸侯必须向周王交纳一定的财物作为贡赋。

初税亩:春秋后期从鲁国开始,规定不论公田、私田,一律按田亩的实际数目收税。

这是我国征收土地税的开始。

编户制度:西汉开始实行。

政府把平民百姓编入政府户籍,称为编户齐民。

编户齐民依据资产多少承担国家的赋税和兵役、徭役。

编户制度标志着我国封建社会完整的赋税制度正式形成。

租庸调制;隋朝、唐朝前期实行。

租是田租,调是户税,庸是指纳绢(布)代役。

两税法:唐朝后期实行。

主要是按土地和财产多少征税,一年分夏、秋两季收税。

它改变了过去以人丁为主的征税标准,是我国赋税制度的一次重大改革。

一条鞭法:明朝后期实行。

它将原来的田赋、徭役、杂税合一,折成银两;把从前按户、丁征收的役银分摊在田亩上,按人丁和田亩的多寡来分担。

地丁银:清雍正帝时实行“摊丁入亩”,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银。

人头税废除了,封建国家对农民的人身控制进一步松弛。

2. 中国古代赋役制度的演变趋势(1)征税标准由以人丁为主逐渐向以田亩为主过渡,人头税在赋税中所占比例越来越少,以唐朝两税法为标志。

(2)由实物地租逐渐向货币地租发展,以明朝一条鞭法为标志。

(3)征税时间由不定时逐渐发展成为基本定时,以唐朝的两税法为标志。

(4)农民由必须服一定的徭役和兵役发展为可以代役,汉朝征收的更赋是中国历史上最早的代役税。

(5)税种由繁多到逐渐减少,以明朝一条鞭法为标志。

(6)随着商品经济的发展,逐渐对商品征收重税。

3. 对中国古代赋役制度的认识夏、商、周三代的贡赋制度是赋役制度的雏形。

春秋末期鲁国的“初税亩”是以土地作为征税标准的开始。

秦汉时期的编户齐民制度既征土地税(较轻)也征人头税(较重),一方面使社会经济得到恢复、发展;另一方面在客观上变相支持土地兼并,大量农民丧失了土地而沦为流民,加剧了社会动荡,同时引发了大规模的隐瞒人口的自发逃税行为,减少了政府的财政收入。

中国古代赋役制度演变的基本规律:中国古代的赋役制度归结起来主要可分为以下四类:1.以人丁为依据的人头税,即丁税;2.以户为依据的财产税,即调;3.以田亩为依据的土地税,即田租;4.以成年男子为依据的徭役、兵役和其他苛捐杂税。

秦至清代赋役制度的具体内容如下:1.秦汉时期:编户齐民制度国家把农民编为户籍,作为征收赋税徭役的根据。

农民是国家赋役的主要承担者,农民的负担有四项:田租、算赋和口赋、徭役、兵役。

汉初统治者吸取秦亡的教训,轻徭薄赋,但汉朝田租轻而人头税重,农民仍有较大负担。

编户齐民制度标志着封建社会完整的赋役制度正式形成。

2.隋唐时期:租庸调制。

隋朝主要实行租调制和以庸代役制,唐朝主要实行租庸调制。

租是田租(成年男子每年向官府交纳定量的谷物);调是人头税(交纳定量的绢或布);庸是纳绢代役(服徭役期间,不去服役的可以纳绢或布代役,)。

唐朝的庸不再有年龄限制。

租庸调制的实行保证了农民的生产时间,劳动人民的服役负担相对减轻,许多荒地开垦出来,有利于农业生产的发展;同时也保障了政府的财政收入,巩固了府兵制,使国家富强起来。

3.唐中后期:两税法。

唐中叶由于土地兼并严重,均田制瓦解,租庸调制无法继续推行。

780年唐政府改行宰相杨炎提出的“两税法”,按照财产和土地的多少征收户税和地税,户税按户以钱定税,地税按田征粮,一年分夏秋两季征收,取消租庸调和其它杂税、杂役。

两税法的实行统一了税制,扩大了征税范围,有力地保证了国家财政收入;改变了以人丁为主的赋役制,放松对农民的人身控制,标志着征税标准由以人丁为主逐渐过渡到以土地财产为主,是赋税制度的变革和进步。

4.北宋:募役法、方田均税法。

募役法是指向应该服役而不愿服役的人户收取免役钱,雇人服役,官僚也要交纳役钱。

方田均税法的主要内容为清查隐瞒土地,按土地多少好坏平均赋税。

募役法和方田均税法的实质是纳钱代役和按亩征税。

募役法减轻了农民负担,保证了生产时间;方田均税法增加了政府收入,但因触及了大地主大官僚的利益,不久便被废除。