人教统编版高中历史必修中外历史纲要上第1课 中华文明的起源与早期国家(共19张PPT)

- 格式:ppt

- 大小:13.88 MB

- 文档页数:18

不等式类型及其解法: 一.一元二次不等式的解法类型1:解一元二次不等式(开口,判别式,求根,画图,写解集) 1.解下列不等式:(1)022<--x x ; (2)0322>-+-x x 。

(3))2(3)2(2+<+x x x (4)21212≤-+≤-x x2.(湖南)不等式x 2-5x+6≤0的解集为______. 类型2:解含参数的一元二次不等式的问题含参数的一元二次不等式,若二次项系数为常数,可先考虑分解因式,再对参数进行讨论;若不易因式分解,则可对判别式分类讨论,分类要不重不漏。

若二次项系数为参数,则应先考虑二次项系数是否为零,然后再讨论二次项系数不为零时的情形,以便确定解集的形式;其次,对相应的方程的根进行讨论,比较大小,以便写出解集。

分类讨论:讨论自己求自己先交后并,讨论别人求自己不交不并,各写各的。

二次不等式常用的分类方法有三种: (一)、按方程02=++c bx ax 的根21,x x 的大小来分类,即212121,,x x x x x x <=<; 例1解不等式06522>+-a ax x ,0≠a(二)、按判别式∆的符号分类,即0,0,0<∆=∆>∆; 例2: 解不等式042>++ax x练习: 解不等式()()R m x x m ∈≥+-+014122(三)、按2x 项的系数a 的符号分类,即0,0,0<=>a a a ; 例3 解不等式:()0122>+++x a ax练习1: 解不等式()00652≠>+-a a ax ax类型3:已知不等式的解集求参数(恒成立问题: 设)0()(2≠++=a c bx ax x f ,(1)R x x f ∈>在0)(上恒成立00<∆>⇔且a ;(2)R x x f ∈<在0)(上恒成立00<∆<⇔且a 。

) 1.若不等式012>-+bx ax 的解集是}43|{<<x x ,则实数.__________,==b a 2.若不等式04)2(2)2(2<--+-x a x a 对R x ∈恒成立,求实数a 的取值范围. 3.若不等式13642222<++++x x mmx x 的解集为R ,求实数m 的取值范围.二:解分式不等式(1)解分式不等式时,要注意先移项,使右边化为零,要注意含等号的分式不等式,分母不为零。

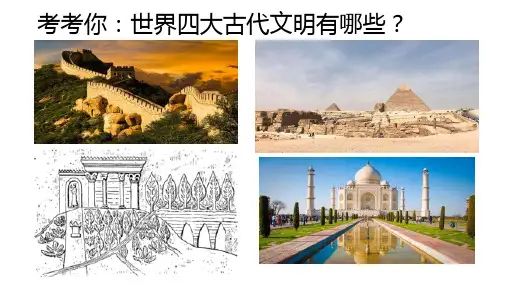

教学设计:新2024秋季高中历史必修统编版中外历史纲要(上)《第1课中华文明的起源与早期国家》一、教学目标(核心素养)1.时空观念:学生能够理解并定位中华文明起源与早期国家形成的历史时期,认识其在世界历史发展进程中的位置。

2.史料实证:通过研读古代遗址、文物、文献等史料,培养学生搜集、整理、分析史料的能力,形成基于证据的历史认识。

3.历史解释:分析中华文明起源的多元性、早期国家形成的标志及其特征,理解这些因素对中华文明后续发展的影响。

4.家国情怀:激发学生对中华文明的自豪感,增强对国家和民族文化的认同感。

二、教学重点•中华文明起源的多元性及其表现。

•早期国家形成的标志(如夏朝的建立)及其特征。

三、教学难点•如何理解并阐述中华文明起源的多元性及其与地理环境、生产方式等因素的关系。

•如何分析早期国家形成的历史条件、过程及其对中国历史发展的深远影响。

四、教学资源•教材及配套教辅材料。

•古代遗址、文物图片及视频资料(如二里头遗址、甲骨文等)。

•相关历史文献摘录(如《史记》中关于夏朝的记载)。

•多媒体教学资源(如PPT、动画演示等)。

五、教学方法•讲授法结合讨论法:教师系统讲授基础知识,引导学生参与讨论,深化理解。

•史料分析法:运用史料进行案例分析,培养学生分析史料的能力。

•地图教学法:利用地图展示中华文明起源地的地理位置,帮助学生形成时空观念。

•情境模拟法:通过模拟古代生活场景或决策过程,增强学生的学习体验。

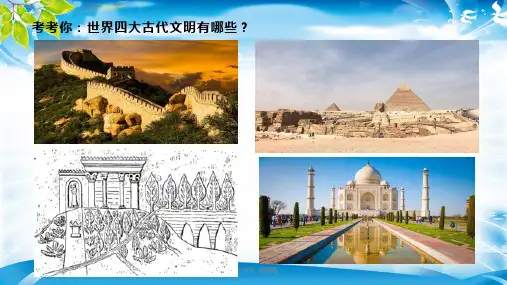

六、教学过程导入新课•故事导入:讲述一个关于远古先民生活的故事,如“神农尝百草”的传说,引出远古人类的生活状态和中华文明的萌芽。

•设问引导:提问学生:“你们知道中华文明是如何起源的吗?早期国家是如何形成的呢?”激发学生兴趣,引入新课。

新课教学1.中华文明的起源•多元性阐述:介绍不同地区的文化遗址(如仰韶文化、红山文化、良渚文化等),展示其独特的陶器、玉器、建筑等,说明中华文明的多元起源。

•环境因素分析:结合地图,分析地理环境对中华文明起源的影响(如河流、气候、资源等)。

《中华文明的起源与早期国家》教学设计一、教学分析中华文明的出现不是一蹴而就的,是一个长达百万年、漫长且不断发展的结果。

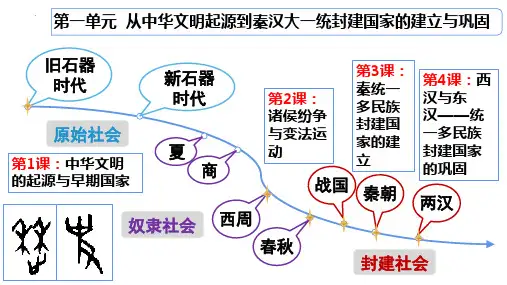

“中华文明的起源与早期国家”是普通高中教科书《中外历史纲要(上)》第一单元第1课的教学内容,展示了我国从原始社会走向早期国家的过程。

从我国境内的考古发掘来看,这一时期的中华文明具备大河流域文明产生、发展,由低级走向高级的一般特征,同时中华文明的起源与早期国家发展过程也有鲜明的特点。

将教材的小标题调整后联结起来,本课的内容结构非常清晰,呈现如下:石器时代金石并用古人类和文化遗存→部落到国家→早期国家的发展课程标准:“通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

”①结合课程标准,学生的学习过程就是在教师的指导下,通过考古出土文物、文化遗存、甲骨文和青铜铭文以及文献史料,在时空情境中感知、探究历史发展进程的速率,思考生产工具制造、社会生活方式和社会组织的变化规律,进而了解、认识私有制产生、阶级分化与早期国家形成的道路,掌握早期国家政治建设历程与特点及生产生活成就。

教学目标:原始社会部分:1.观察旧石器时代人类遗址、新石器时代文化遗存分布图,知道在中华大地上很早就有人类生存,如星星之火且发展愈加多元;2.通过考古出土文物,如石器、手工工具及制品的比较分析,与教师互动探究原始社会发展的原因;3.学生在教师引导下比较姜寨聚落与良渚古城,同时观察对比红山文化牛河梁遗址、陶寺遗址的位置分布和文物特征,思考、认识中国古代原始社会诸多文化遗存内部出现了贫富分化、身份地位不平等、阶级分化的现象趋势;4.通过解读时间轴,探讨历史时间变化速率,深刻理解生产力进步对社会发展的推动作用。

夏、商、西周部分:1.结合时间轴,梳理国家管理制度;2.结合地图,观察三代统治疆域的变化;3.运用教材相关内容和教师提供的材料,比较、分析、探究夏、商、西周的制度变迁,认识、理解国家管理及治国思想的进化发展,体会国家形态不断发展的趋势,感悟这一时期对我国历史发展的推动作用。

中华文明的起源与早期国家石器时代和早期国家的产生知识导航:重难点题型分值重点识记石器时代中国境内有代表性的文化遗存;选择题、非选择题2-4 理解私有制、阶级和早期国家的特征。

难点认识西周分封制。

知识精讲:阅读下列材料,回答问题。

材料一中国旧石器时代重要人类遗址统计表遗址名称距今年代发现地点所属流域巫山人约200万年重庆巫山长江元谋人约170万年云南元谋长江陕西蓝田黄河蓝田人约70万~115万年北京周口店海河北京人约70万~20万年金牛山人约28万年辽宁营口辽河长阳人约19万年湖北长阳长江安徽和县长江和县人约19万~15万年马坝人约13万年广东韶关珠江丁村人约5万~10万年山西襄汾黄河左镇人约2万~3万年台湾台南—北京周口店海河山顶洞人约3.4万~1.6万年材料二中国新石器时代文化遗址分布图【探究】(1)材料一中人类文化遗存在时间和空间上分别体现了我国古代文明起源的哪些特点?(2)与材料一相比,新石器时代,我国文化遗址在分布上发生了什么变化?【答案】(1)起源早。

早在200多万年前,我们的先民即开始生活在我国的广袤大地上,我国是人类文明发祥地之一,古代文明源远流长。

多元化。

不仅黄河、长江流域,而且海河、珠江等大河流域都是中华文明的重要发源地。

(2)从多元走向一体,逐渐集中于中原。

知识点击:石器时代的古人类和文化遗存1. 旧石器时代:(1)概念:旧石器时代是指以打制方法制作石器的时代。

(2)代表性遗址:元谋人;北京人;山顶洞人;蓝田人等。

(3)特征:打制为主;群居生活;渔猎、采集;学会用火。

(4)社会形态:母系社会。

(特点:生产力低下,氏族成员共同劳动、共同分享。

)2. 新石器时代:(1)概念:新石器时代是以打磨结合的方法制作石器的时代。

(2)总体特征:打磨结合;使用陶器;原始农业(定居生活);饲养家畜;修建村落,生活逐渐稳定。

注:这一时期也成农业革命时期,人们从采集者转化为生产者,从依赖自然不断发展为利用、改造自然。

第1课中华文明的起源与早期国家一、教科书内容分析本课以“中华文明的起源与早期国家”为题,其中“中华文明的起源”部分勾画了中华大地早期人类进化的轮廓,呈现了多元发展、互相渗透、融聚一体的特点。

“早期国家”部分缕析了夏商西周国家机构的完善和社会结构的变革。

二、学情分析高一学生富于理想、乐于开拓、敢于创新、积极向上。

但是,一些学生对中华文化的认识不深,因此应该有意识地引导学生了解中华文化的特点及其内在力量,培养热爱中华文化的情感,增强对民族文化的自尊心、自信心和自豪感。

本课内容量大,时空跨度大,从史前文明一直讲到西周灭亡,这对缺乏相应知识储备的高一学生来说难度较大,所以有必要确定课题主旨,围绕核心概念搭建历史学习能力框架。

三、教学目标1.全面了解我国原始社会历史。

通过观察《中国新石器时代文化遗存分布图》,从地理分布和经济发展特征等入手,分析并论证中华文明起源多元一体的特点。

2.对比新石器时代的姜寨聚落遗址和陶寺遗址,掌握早期国家产生的一般条件。

3.通过甲骨文、青铜铭文及文献记载等内容,概括早期国家的特征。

知道考古材料与传世文献在历史研究中的不同作用,了解史料实证的基本原则,为高中的历史学习奠定初步基础。

4.了解华夏民族共同体的形成与发展,认识中华文明从古至今绵延不绝,产生对中华文明的高度认同感。

四、教学重难点重点:早期国家的特征。

难点:中华文明的起源。

五、教学设计思路主题聚焦——科学取舍,引领深度学习;时空建构——自我探究,理顺历史逻辑;比较论证——同读共研,侧重问题解决;情感浸润——文明为线,涵养家国情怀。

具体教学内容:以文明为主线,展开三个话题:大河源头,文明曙光(回顾史前历史的分期,了解中华文明起源的多元一体);走出蜜光,迈向文明(重点分析中华文明起源与早期国家之间的关系);王朝时代,千古回响(概括早期国家的基本特征)。

六、教学过程环节一大河源头,文明曙光(视频展示中华文明的起源)我国是远古人类起源的重要地区,境内分布着丰富的古人类进址和文化遗存。