ASCVD患者血脂管理新理念

- 格式:pptx

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:14

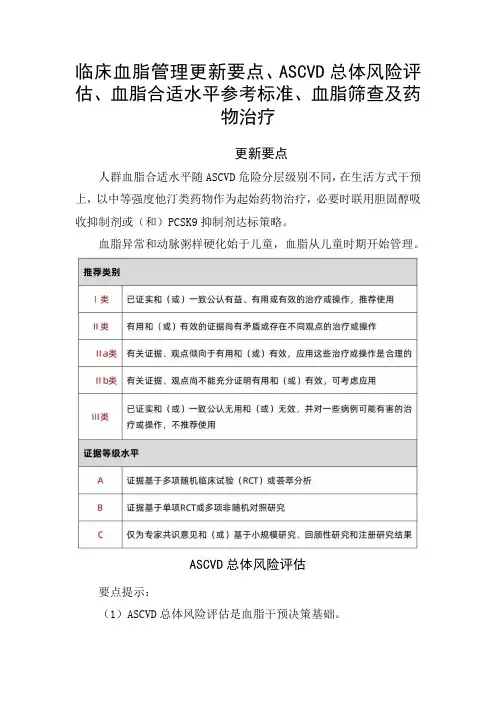

临床血脂管理更新要点、ASCVD总体风险评估、血脂合适水平参考标准、血脂筛查及药物治疗更新要点人群血脂合适水平随ASCVD危险分层级别不同,在生活方式干预上,以中等强度他汀类药物作为起始药物治疗,必要时联用胆固醇吸收抑制剂或(和)PCSK9抑制剂达标策略。

血脂异常和动脉粥样硬化始于儿童,血脂从儿童时期开始管理。

ASCVD总体风险评估要点提示:(1)ASCVD总体风险评估是血脂干预决策基础。

(2)采用ASCVD总体发病风险评估流程图风险评估。

(3)对<55岁且ASCVD10年风险为中危者进一步余生风险评估。

(4)ASCVD10年风险为中危且余生风险不属于高危个体应考虑结合风险增强因素决定干预措施。

(1)按是否患有ASCVD分为二级预防和一级预防两类情况;(2)在已患有ASCVD的二级预防人群中进一步划分出超(极)高危危险分层;(3)在尚无ASCVD的一级预防人群中,增加慢性肾脏病(CKD)3-4期作为直接列为高危的三种情况之一。

在难以确定是否启动他汀类药物治疗时可考虑结合ASCVD风险增强因素,患者合并有多个风险增强因素时更倾向按高危处理。

血脂合适水平参考标准及血脂筛查(1)LDL-C的参考水平仅适用于ASCVD总体风险为低危人群。

(2)在临床实践中判断患者LDL-C控制水平时参照ASCVD总体发病风险。

LDL-C是与ASCVD发病风险呈因果关系且作为临床首要治疗靶点的血脂指标。

对于ASCVD风险不同人群,LDL-C合适水平和升高判断标准不同,启动降脂药物治疗LDL-C水平和LDL-C治疗目标有所不同。

血脂异常治疗原则要点提示:(1)LDL-C是防治首要干预靶点,非HDL-C为次要干预靶点。

(2)根据个体ASCVD风险确定相应LDL-C及非HDL-C目标值。

(3)健康的生活方式是降低LDL-C及非HDL-C基础。

(4)降LDL-C治疗以中等剂量他汀类药物为初始治疗。

(5)他汀类药物治疗后LDL-C未达标时应考虑联合胆固醇吸收抑制剂和(或)PCSK9抑制剂。

超高危动脉粥样硬化性心血管疾病患者血脂管理中国专家共识(完整版)动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)在欧洲心脏病学会(ESC)/欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)血脂异常管理指南中已定义为"极高危",但ASCVD患者主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular events,MACE)的再发风险存在差异。

2018年美国心血管病学会(ACC)与美国心脏协会(AHA)发表了胆固醇临床实践管理指南,将ASCVD患者的风险进一步细分为极高风险和非极高风险患者,并进行不同的治疗推荐,强调极高风险人群在高强度/最大耐受剂量他汀类药物治疗的同时,也提出了非他汀类药物在临床应用中的推荐。

2017年ACC专家组就"非他汀类药物治疗在降低低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)及ASCVD管理中的作用"制定了专家共识。

但是,我国人群对于大剂量、高强度他汀类药物治疗的耐受性和安全性较差,患者发生肝毒性、肌肉毒性的风险明显高于欧美国家患者,而中等强度他汀类药物治疗即可使我国的大多数患者LDL-C达标。

此外,除了单一高强度的他汀治疗,联合降脂方案也可显著降低患者的LDL-C水平。

因此,本共识专家组对ASCVD危险分层提出进一步的建议和标准,找出超高危ASCVD患者,推荐相应的降脂治疗方案,更加明确地指导ASCVD的二级预防。

一、超高危ASCVD人群的定义临床ASCVD包括急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)、心肌梗死(myocardial infarction,MI)史、稳定或不稳定心绞痛、冠状动脉或其他血管重建术、缺血性卒中、短暂性脑缺血发作和周围血管病变(peripheral artery disease,PAD)等,以上均为动脉粥样硬化相关性疾病。

降脂治疗与管理新理念近年来,随着现代人生活方式的改变以及不健康饮食习惯的普及,高血脂症已成为人们健康的“杀手”。

高血脂症以其潜在的危害性和不容忽视的发病率,受到了广大医学界和患者的关注。

为了改变现状,降脂治疗与管理的新理念已经开始受到重视和探索。

高血脂症是指血液中脂质水平升高而导致的代谢紊乱,主要包括总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和甘油三酯的异常升高。

高血脂症在人体内会形成血管粥样硬化斑块,从而增加心脑血管疾病的发生风险。

降脂治疗与管理的新理念就是通过改变患者的生活方式、调整饮食结构以及合理运动等方式来降低脂质的含量,从而达到预防和治疗高血脂症的目的。

首先,降脂治疗与管理的新理念注重改变不健康的生活方式。

现代人的工作压力大,生活节奏快,很多人习惯性的选择方便食品和外卖,这些食品往往含有大量的脂肪、盐和糖分。

因此,新理念强调患者要规律作息,保证充足的睡眠,减少工作压力,同时要培养良好的饮食习惯,避免过量饮酒和吸烟等不良生活习惯。

其次,降脂治疗与管理的新理念强调合理调整饮食结构。

饮食是影响人类健康的关键因素之一,正确的饮食结构可以有效地降低血脂含量。

患者应该选择低脂、低糖、低盐的食物,多摄入新鲜蔬菜和水果,适量摄入富含纤维素的食物。

此外,要避免摄入高胆固醇和高脂肪的食物,如动物内脏、鲜奶油、椰子油等,同时减少食用油脂的量,尽量选择橄榄油、菜籽油等富含不饱和脂肪酸的油品。

再次,降脂治疗与管理的新理念提倡合理运动。

运动是改善人体代谢功能、增加脂质消耗的有效方式。

患者可以选择适合自己的运动方式,如散步、慢跑、游泳、瑜伽等,每天坚持一定的运动量。

此外,患者也可以选择一些力量训练,以增加肌肉质量,提高新陈代谢,促进脂肪的燃烧。

最后,降脂治疗与管理的新理念还包括药物治疗和定期检查。

对于一些血脂异常明显或伴有其他代谢紊乱的患者,可以辅助使用一些降脂药物,如他汀类药物、贝特类药物等。

同时,患者应定期到医院进行血脂检查,了解自己的血脂水平,及时调整治疗方案。

重视ASCVD一级预防,从重视血脂管理做起e学荟,荟萃医学全信息,专业与温暖兼备,科学与时效并存!不仅有内容,还有辅助执业的会议与计算工具,我们想您所想,期待您的加入!大量研究证实,高血压、血脂异常、糖尿病、肥胖、吸烟、缺乏体力活动和不健康的饮食习惯是心血管病主要的、且可以改变的危险因素。

多个危险因素之间的相互作用可导致某一因素对心血管系统的危害显著增加。

因此,改善可以改变的主要危险因素,做好动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的一级预防是目前心血管病防治的目标。

然而,临床医生及患者对血脂异常的管理仍存在重视不足的问题。

那么,在ASCVD的一级预防中,血脂管理到底扮演着何种角色?ASCVD拐点尚未到来,危险因素控制需进一步加强根据中国心血管病报告,我国近年来ASCVD发生率仍呈逐年增高趋势,且在未来可能进一步增高,心血管疾病的拐点尚未到来。

造成这一现状的原因,主要包括社会因素、文化因素和医疗因素。

首先,随着我国经济发展水平的提高,人民饮食习惯和生活方式发生改变。

我国居民平均寿命逐渐延长,已从改革开放的60岁延长至76岁,高龄作为心血管疾病的危险因素,进一步导致我国心脑血管疾病发病率大幅提高。

其次,中国文化受道教文化影响较大,更崇尚清净,很多居民没有养成运动的习惯。

第三,高血压、高血脂、糖尿病等慢性病发病率大幅度提高。

吸烟率尽管有所下降,但3亿多吸烟人群以及被动吸烟人群可能占成年人的一半以上,这些均是ASCVD发生的重要危险因素。

在危险因素控制方面,我们已经取得显著进步,但是离理想状态还存在一定差距。

做好一级预防有助ASCVD发生率下降,血脂管理应基于危险分层我国心血管疾病二级预防人群有一千多万,一级预防人群则可能达2~3亿。

也即,ASCVD一级预防人群是二级预防的20~30倍。

如果做好一级预防管理,那么二级预防人群将会大幅减少。

对ASCVD进行一级预防,主要是预防导致ASCVD发生的几大危险因素,包括高血脂、高血压、糖尿病和吸烟、超重等。

首部“超高危患者”血脂管理共识,看这5张图就够了定义与用药方案,都在这了!虽然早前在欧洲心脏病学会(ESC)/欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)血脂异常管理指南[1]及2018年美国心血管病学会(ACC)与美国心脏协会(AHA)的胆固醇临床实践管理指南[2]中,均已定义“极高危”ASCVD患者,但中国直到2019年才在《中国胆固醇教育计划调脂治疗降低心血管事件专家建议(2019)》[3]中,提出了“超高危人群”的新概念。

终于,在近期发布的《超高危动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)患者血脂管理中国专家共识》(下称《最新共识》)中,正式给出了超高危人群的中国定义及用药方案,重点内容小编帮大家整理好啦。

1 超高危ASCVD人群的定义ASCVD人群的定义先来看看临床ASCVD包括的动脉粥样硬化相关性疾病,主要有以下几种:再来看看ASCVD的二级预防。

1ASCVD二级预防的风险因素评估既往指南大多评估患者的10年总体发病风险,分为低、中、高和极高危,ASCVD患者直接列为极高危人群。

然而,即使在ASCVD患者之间,再次发生ASCVD事件的风险也截然不同:其10年严重血管事件的再发率在17%,其中18%的人再发率<10%,22% 的人再发率>30%。

[4]不仅如此,ASCVD 患者在1年内还面临极高的再发事件风险[5]。

图1:6904例临床表现为血管疾病的患者10年复发血管事件的风险分布。

近年发表的多项临床研究结果显示,对极高危ASCVD 患者,LDL⁃C 水平在达到1.8 mmol/L的降脂目标后,仍有较大的残余风险,进一步降低LDL⁃C水平可能存在更多获益。

介于此,专家组建议对ASCVD患者的二级预防的风险做进一步的分层。

超高危ASCVD患者的定义由此而生。

超高危ASCVD患者的定义基于亚洲及中国人群的临床血脂管理经验,同时参考《2018年AHA/ACC胆固醇管理指南》,建议中国超高危ASCVD患者的风险分层——采用严重事件+高风险因素模式。

CCEP血脂异常防治专家建议(全文)血脂异常是动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD,包括冠心病、脑卒中以及外周动脉疾病等)最重要的危险因素之一。

近30余年来,我国居民中血脂异常的流行趋势日趋严重,对ASCVD的防治形成严峻挑战。

为进一步做好血脂异常防治工作,中华医学会心血管病学分会联合中华医学会糖尿病学分会等学术机构组织专家,于2007年制定并颁布了《中国成人血脂异常防治指南》。

该指南颁布以来,对于我国血脂异常的规范化防治发挥了积极促进作用。

近年来,随着一系列新研究结果的陆续发表,为血脂异常管理策略提供了很多新信息。

新近,美国心脏病学会(ACC)与美国心脏协会(AHA)于2013年底更新了成人降胆固醇治疗指南(ACC/AHA 降胆固醇治疗指南)。

虽然该指南针对美国患者而制定,但仍可能对我国现行的降脂治疗理念产生一定影响。

如何评价该指南、如何在我国积极合理的开展血脂异常和ASCVD的防治工作,是一个亟待解决的问题。

目前我国血脂异常防治指南的修订工作已经启动。

为规范我国新指南颁布之前的血脂管理临床实践,藉此中国国家胆固醇教育计划(CCEP)开展10周年之际,CCEP委员会组织部分专家制定这一专家建议,旨在针对当前血脂异常防治方面的一些关键问题进行阐述,为我国临床医生提供科学合理的指导建议。

1. 无ASCVD患者的血脂管理大量研究表明,胆固醇是动脉粥样硬化斑块的主要成分,没有胆固醇就没有动脉粥样硬化斑块以及由此所诱发的多种ASCVD,因此高胆固醇血症被视为ASCVD最重要的危险因素之一,积极控制胆固醇水平是降低ASCVD风险的关键措施。

1.1 血脂异常的干预靶点临床常规检验提供的血脂参数包括总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、极低密度脂蛋白胆固醇(VLDL-C)与甘油三酯(TG)等。

现有流行病学与临床研究表明,低密度脂蛋白(LDL)是致动脉粥样硬化病变的基本因素。

赵水平:ASCVD患者血脂管理新理念什么是ASCVDASCVD,即动脉粥样硬化性心血管疾病,根据2013ACC/AHA指南定义临床确诊的ASCVD为:急性冠脉综合征、心肌梗死的病史、稳定或不稳定心绞痛、冠状动脉血管重建术、动脉粥样硬化源性的卒中或TIA(新增)、外周动脉疾病或血管重建术(新增)。

随着国家的城市化和工业化发展,ASCVD的发病率和死亡率逐渐增加,ASCVD也成为全球死亡的首位原因。

为了减少ASCVD的全球负担,必须降低ASCVD的发生风险。

如何有效降低ASCVDASCVD概念由来已久,世界上最早的一份ASCVD死亡诊断是1958年,但直到2013年这一概念才作为整体管理理念被指南提出。

这些指南包括:2013年《IAS意见书:血脂异常管理的全球推荐》、2013年AHA/ACC《降低血胆固醇减少成人动脉粥样硬化性心血管病风险指南》、2014年NICE血脂管理指南、2014 年NLA血脂异常管理建议(草案)。

2013/2014年相关调脂指南更新力度大,争议性强。

综观各大指南的ASCVD管理的具体推荐虽然有所不同,但是核心理念是一致的:他汀类是降低ASCVD的首选药物,针对高危患者,必要时需强化他汀治疗。

因为LDL-C在ASCVD发病中具有中心性、致病性作用,所以提倡以降低血LDL-C水平来防控ASCVD心血管风险。

而在目前所有的降脂药物中,他汀类药物是国内外公认的降低LDL-C最强效的药物。

他汀类药物应用需要多大剂量回首我国ASCVD的患者管理,还需结合国人经济状况、流病资料、临床研究等,从临床实践出发,完善更新我国血脂异常管理指南,使之更符合我国国情。

考虑到中国ASCVD风险和LDL-C水平较低、大剂量主要终点事件不显著少于标准剂量、剂量加倍不良反应明显增多、成本效益不合理等因素,国外指南推荐的剂量不适合国人,我们应该根据中国国情,他汀宜从小剂量开始,个体化治疗依然是最明智的选择。

如何选择他汀类药物对于如何选择他汀,建议根据降脂疗效、安全性评价和费用等方面进行综合评估。

ACC2019丨ASCVD一级预防之血脂管理(上)当地时间3月17日,2019 ACC/AHA心血管疾病一级预防指南在美国心脏病学会(ACC)2019年会上正式发布,新指南对现有证据及近期多项科学声明、专家共识文件、临床实践指南中与心血管疾病(CVD)一级预防的相关信息进行整合,为ASCVD的预防提供坚实有力的保障和指导。

一. ASCVD的危险因素除吸烟、不健康饮食、体力活动少等不健康的生活方式外,明显升高ASCVD的危险因素还包括肥胖、高血压、血脂异常、糖尿病等。

其中以低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)或TC升高为特点的血脂异常是ASCVD重要的危险因素,降低LDL-C水平,可显著减少ASCVD的发病及死亡危险。

他汀是降脂治疗的基石,新版指南仍将他汀作为降脂治疗的首选药物,用于ASCVD一级预防。

但是,不同人群服用他汀剂量并不是一致的,在开始药物治疗之前,临床医生需要结合患者整体的ASCVD风险评估,最终确定他汀治疗的强度。

二. ASCVD风险评估为准确识别ASCVD事件的危险人群,目前常用的10年ASCVD 风险评估方法有汇总队列方程及Framingham风险评分等。

汇总队列方程于2013年被用于临床,将更现代和多样化的队列数据用于开发,用于评估心梗、冠心病死亡或卒中的10年风险。

表1. ASCVD 10年风险评估三. 考虑风险增强的因素除采用以上方法评估ASCVD风险,在决定是否启动他汀的风险评估中,还有一些风险增强因素要考虑进去。

根据最新美国预防指南所列出的,风险增强的因素主要包括以下方面,见表2。

表2. 风险增强因素对中危患者,风险增强因素的评估可帮助启动或强化他汀治疗的决策过程(IIa类推荐,B-R级证据)。

对中危或临界风险(10年ASCVD风险5%~7.5%)的成年人,如果不能确定是否采取预防性干预策略,可加用冠脉CTA钙化(CAC)评分予以指导(IIa类推荐,B-R级证据)。

CAC评分的具体用法如下。

ASCVD极⾼危患者如何进⾏⾎脂管理?专家解答来啦!⼁QICC2019可以明确的是,对于这部分患者的LDL-C靶⽬标值将越来越严格。

第⼗三届钱江国际⼼⾎管病会议(QICC 2019)于2019 年9⽉5⽇⾄9⽉8⽇在风景秀丽的杭州盛⼤举⾏。

今⽇下午,在动脉粥样硬化与⾎栓论坛中,来⾃上海市胸科医院的何奔教授带来了《ASCVD极⾼危⾎脂异常患者的⾎脂管理》的精彩讲课,从最新的国内外指南,讲解了极⾼危患者⾎脂⼲预的现实意义、靶⽬标值及我国⽬前的管理现状。

与会嘉宾们纷纷表⽰获益匪浅,⼩编特将内容整理成⽂,以飨读者。

图1:何奔教授1极⾼危⾎脂异常包含哪些?为何需要积极⼲预?⼼⾎管疾病总体风险是指根据多个⼼⾎管病危险因素的⽔平和组合来评估个体在未来⼀段时间内发⽣⼼⾎管病的概率。

⼼⾎管病疾病风险分层,可追溯⾄弗莱明翰⼼脏研究(Framingham Heart Study)最早开始探讨⼼⾎管风险因素与疾病的相关性。

到⽬前为⽌,已有全球⼼⾎管风险主要评分模型(Framingham Risk Score)、欧洲的系统性冠状动脉风险评估 (SCORE) 模型、英国的Q-风险指数( QRISK)模型等。

然⽽,令⼈遗憾的是,2006年,欧洲⼼脏病学会(ESC)的调查结果显⽰,62%的临床医⽣主观地评估患者的总体⼼⾎管风险,⽽⾮依据指南或风险评估计算器。

“何奔教授指出:“⼼⾎管疾病危险分层具有⼗分重要的现实意义:⼀⽅⾯有利于临床医师准确识别⼼⾎管疾病风险,使治疗更具有针对性、更⾼效;另⼀⽅⾯若患者了解未来其发⽣⼼⾎管疾病的概率较⾼,⼀定程度上能帮助改善患者的治疗依从性。

””那么,现⾏的各国⾎脂指南⼜是如何定义ASCVD极⾼危的⾎脂异常的呢?2016年中国成⼈⾎脂异常防治指南:确诊ASCVD的患者,包括急性冠脉综合征(ACS)、稳定性冠⼼病、⾎运重建术后、缺⾎性⼼肌病、缺⾎性卒中、短暂性脑缺⾎发作、外周动脉粥样硬化等。

2016年ESC⾎脂异常指南:临床或影像学检查确诊的⼼⾎管疾病患者;糖尿病伴靶器官损害(如蛋⽩尿)或伴⼀个主要风险因素(如吸烟、⾼⾎压或⾎脂异常)、重度CKD(GFR<30ml/min/1.73m2)、致死性⼼⾎管疾病10年风险的估算SCORE ≥10%。

强化他汀逆转AS斑块,降低心血管事件风险,助力ASCVD血脂管理毋庸置疑,血脂管理是实现心血管疾病拐点早日到来的关键一环。

那么,又该如何正确理解现今血脂管理的焦点问题呢?来源|医学界心血管频道动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)具有高死亡率、高致残率,是严重危害人民健康和生命的疾病。

其中急性冠脉综合征(ACS)是导致心血管死亡的的主要病因,而且发病率在我国逐年增加,给临床诊疗带来了巨大的挑战。

血脂管理在ACS等心血管疾病防控中具有重要作用,也是临床医生和临床研究关注的焦点问题。

近期,《医学界》有幸采访了上海交通大学附属第六人民医院魏盟教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院曾和松教授、中南大学湘雅医院余再新教授,专家们围绕ACS血脂管理的相关热点问题,分享了各自的学术观点和临床经验。

形式严峻:ACS患者血脂控制现状尚不理想余再新教授采访视频血脂管理是实现ASCVD疾病拐点早日到来的关键一环。

由于他汀降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)可以显著减少ASCVD事件,目前已将LDL-C作为降脂治疗的首要干预靶点,但全球范围内ACS患者的LDL-C达标情况仍很不理想。

大型流行病学DYSIS研究调查了世界范围内ACS患者的血脂控制现状,其结果显示,整体ACS人群LDL-C达标率入院时为24.8%,ACS事件后4个月也仅为34.4%。

余再新教授认为,对于ACS等极高危患者应力求LDL-C达到低于70 mg/dl(1.8 mmol/L)或降幅大于50%的理想水平,以期降低近、远期心血管事件和死亡,最终改善ACS患者的预后。

余教授指出,ACS主要发生机制为易损斑块破裂或溃疡合并血栓形成和(或)血管痉挛,引起冠状动脉狭窄程度急剧加重或急性闭塞。

ACS的罪犯病变通常由不稳定斑块导致狭窄,但狭窄可不严重,ACS患者除罪犯斑块外,常在同一冠状动脉的不同节段或不同的冠状动脉并存多个不稳定斑块,其导致患者急性期死亡和再发缺血事件风险升高。