中国传统文化主流思想的演变

- 格式:ppt

- 大小:2.19 MB

- 文档页数:2

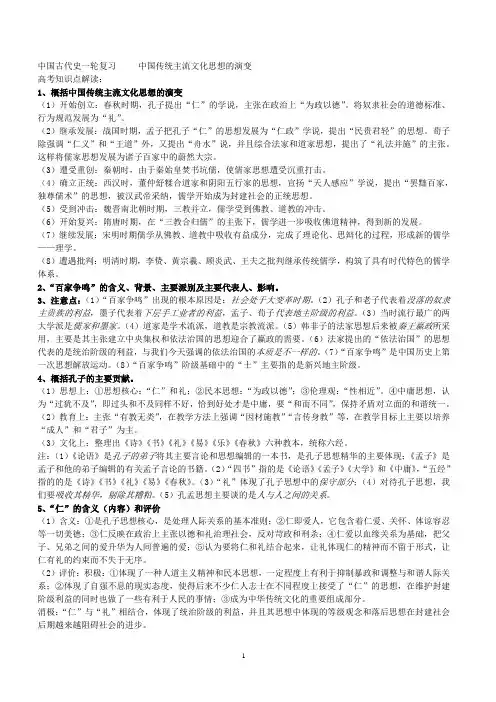

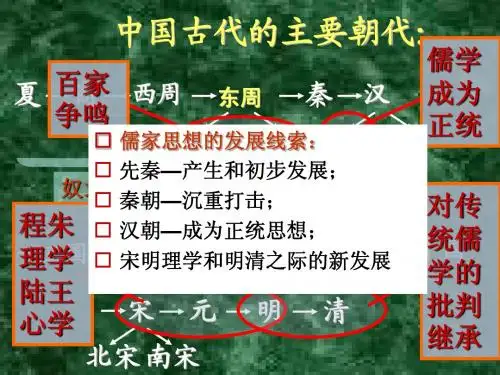

中国古代史一轮复习中国传统主流文化思想的演变高考知识点解读:1、概括中国传统主流文化思想的演变(1)开始创立:春秋时期,孔子提出“仁”的学说,主张在政治上“为政以德”。

将奴隶社会的道德标准、行为规范发展为“礼”。

(2)继承发展:战国时期,孟子把孔子“仁”的思想发展为“仁政”学说,提出“民贵君轻”的思想。

荀子除强调“仁义”和“王道”外,又提出“舟水”说,并且综合法家和道家思想,提出了“礼法并施”的主张。

这样将儒家思想发展为诸子百家中的蔚然大宗。

(3)遭受重创:秦朝时,由于秦始皇焚书坑儒,使儒家思想遭受沉重打击。

(4)确立正统:西汉时,董仲舒糅合道家和阴阳五行家的思想,宣扬“天人感应”学说,提出“罢黜百家,独尊儒术”的思想,被汉武帝采纳,儒学开始成为封建社会的正统思想。

(5)受到冲击:魏晋南北朝时期,三教并立,儒学受到佛教、道教的冲击。

(6)开始复兴:隋唐时期,在“三教合归儒”的主张下,儒学进一步吸收佛道精神,得到新的发展。

(7)继续发展:宋明时期儒学从佛教、道教中吸收有益成分,完成了理论化、思辩化的过程,形成新的儒学——理学。

(8)遭遇批判:明清时期,李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之批判继承传统儒学,构筑了具有时代特色的儒学体系。

2、“百家争鸣”的含义、背景、主要派别及主要代表人、影响。

3、注意点:(1)“百家争鸣”出现的根本原因是:社会处于大变革时期。

(2)孔子和老子代表着没落的奴隶主贵族的利益,墨子代表着下层手工业者的利益,孟子、荀子代表地主阶级的利益。

(3)当时流行最广的两大学派是儒家和墨家。

(4)道家是学术流派,道教是宗教流派。

(5)韩非子的法家思想后来被秦王赢政所采用,主要是其主张建立中央集权和依法治国的思想迎合了赢政的需要。

(6)法家提出的“依法治国”的思想代表的是统治阶级的利益,与我们今天强调的依法治国的本质是不一样的。

(7)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动。

(8)“百家争鸣”阶级基础中的“士”主要指的是新兴地主阶级。

中国传统主流思想的演变中国自古以来就有丰富的传统思想,这些思想对中国人民的价值观、行为准则和社会制度产生了深远影响。

然而,随着时间的推移,中国传统主流思想也经历了演变和转变,适应了社会的变革和发展。

本文将探讨中国传统主流思想的演变历程,从先秦时期的儒家思想到当代中国的社会主义核心价值观。

1. 先秦儒家思想先秦时期,儒家思想逐渐成为中国的主流思想。

儒家强调五伦之道,即君臣、父子、夫妻、兄弟和朋友之间的互动关系。

儒家追求人与人之间的和谐,强调家庭道德伦理和社会秩序。

孔子强调“仁”的概念,主张以仁爱为核心的道德观念,并倡导君子修身齐家治国平天下。

2. 道家思想的兴起在儒家思想的阴影下,道家思想也逐渐兴起并开始影响中国社会。

道家提倡“无为而治”,主张顺应自然规律,尊重和谐的宇宙本源。

道家思想对中国传统文化产生了深远影响,引导人们追求内心的自由和个人成长。

3. 墨家和法家的兴盛墨家和法家思想作为先秦时期儒道思想之外的两个流派,对中国传统主流思想的演变产生了重要影响。

墨家强调以兼爱为原则的公平和公正,主张废除封建社会的贵族统治,并提倡人民平等。

法家则主张以法治国,重视行政管理和法律制度,为中国的国家建设提供了理论基础。

4. 儒家复兴在秦汉时期,儒家经历了短暂的低谷后复兴。

儒家学者开始从文化传统中寻找中国社会的根基,并以此为基础建立了儒家经典和儒家学派。

经过东汉时期的发展,儒家成为中国社会的主流思想,影响了政治、教育和社会伦理。

5. 宋明理学与道统思想宋明理学作为中国传统思想的一种重要流派,对中国社会的发展产生了深远影响。

理学强调人性本善,并通过道德修养和学问来实现社会的和谐。

道统思想强调个人修养和自我完善,提倡人与道合一的境界。

6. 近现代变革与马克思主义的引入近代中国的变革与现代化运动为中国传统思想的演变提供了契机。

特别是在20世纪初,马克思主义开始传入中国并迅速成为主流思想。

马克思主义强调阶级斗争和社会发展的历史规律,并提出共产主义的理念。

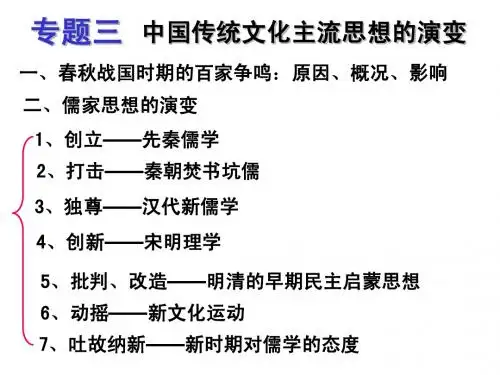

中国传统文化主流思想的演变

中国传统文化主流思想的演变可以分为以下几个阶段:

1 - 儒家思想阶段:从春秋战国时期到汉代,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流思想,其核心思想是仁爱、礼治、孝道、道德修养等,强调人文关怀和社会秩序。

2 - 道家思想阶段:汉代后期到魏晋南北朝时期,道家思想逐渐兴起,其核心思想是“道法自然”,强调顺应自然和心灵的平和。

3 - 佛家思想阶段:隋唐时期,佛教传入中国,逐渐与道家、儒家思想融合。

佛家思想强调超脱苦难,追求精神境界的提高。

4 - 宋明清时期:宋代后期到明清时期,儒家思想重新兴起,出现了新儒家思想。

新儒家思想注重道德修养和社会治理,提倡“格物致知”和“致良知”,强调个体的人文关怀和社会的和谐。

总的来说,中国传统文化主流思想的演变是一个历史长河的演进过程,历经不同的时期和阶段,体现了中国文化的多样性和包容性。

这些思想对中国文化和社会的形成、发展和演变产生了深远的影响,至今仍在不断地影响着中国人的价值观和行为准则。

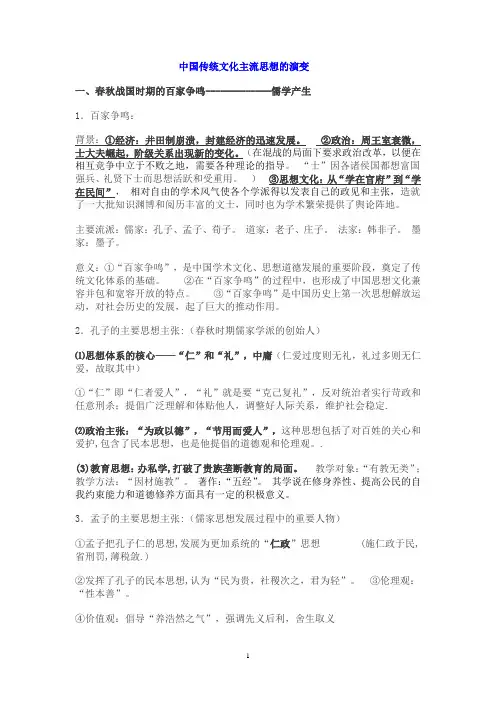

中国传统文化主流思想的演变一、春秋战国时期的百家争鸣-------------儒学产生1.百家争鸣:背景:①经济:井田制崩溃,封建经济的迅速发展。

②政治:周王室衰微,士大夫崛起,阶级关系出现新的变化。

(在混战的局面下要求政治改革,以便在相互竞争中立于不败之地,需要各种理论的指导。

“士”因各诸侯国都想富国强兵、礼贤下士而思想活跃和受重用。

)③思想文化:从“学在官府”到“学在民间”,相对自由的学术风气使各个学派得以发表自己的政见和主张,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

主要流派:儒家:孔子、孟子、荀子。

道家:老子、庄子。

法家:韩非子。

墨家:墨子。

意义:①“百家争鸣”,是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了传统文化体系的基础。

②在“百家争鸣”的过程中,也形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

③“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

2.孔子的主要思想主张:(春秋时期儒家学派的创始人)⑴思想体系的核心——“仁”和“礼”,中庸(仁爱过度则无礼,礼过多则无仁爱,故取其中)①“仁”即“仁者爱人”,“礼”就是要“克己复礼”,反对统治者实行苛政和任意刑杀;提倡广泛理解和体贴他人,调整好人际关系,维护社会稳定.⑵政治主张:“为政以德”,“节用而爱人”,这种思想包括了对百姓的关心和爱护,包含了民本思想,也是他提倡的道德观和伦理观。

.(3)教育思想:办私学,打破了贵族垄断教育的局面。

教学对象:“有教无类”;教学方法:“因材施教”。

著作:“五经”。

其学说在修身养性、提高公民的自我约束能力和道德修养方面具有一定的积极意义。

3.孟子的主要思想主张:(儒家思想发展过程中的重要人物)①孟子把孔子仁的思想,发展为更加系统的“仁政”思想 (施仁政于民,省刑罚,薄税敛.)②发挥了孔子的民本思想,认为“民为贵,社稷次之,君为轻”。

③伦理观:“性本善”。

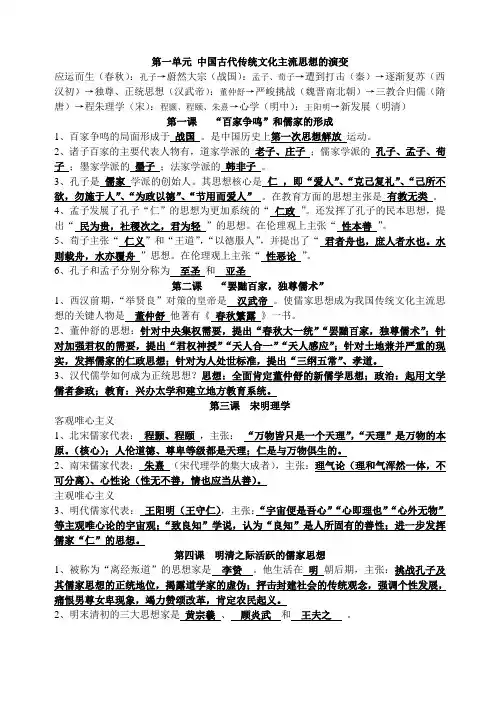

第一单元中国古代传统文化主流思想的演变应运而生(春秋):孔子→蔚然大宗(战国):孟子、荀子→遭到打击(秦)→逐渐复苏(西汉初)→独尊、正统思想(汉武帝):董仲舒→严峻挑战(魏晋南北朝)→三教合归儒(隋唐)→程朱理学(宋):程颢、程颐、朱熹→心学(明中):王阳明→新发展(明清)第一课“百家争鸣”和儒家的形成1、百家争鸣的局面形成于战国。

是中国历史上第一次思想解放运动。

2、诸子百家的主要代表人物有,道家学派的老子、庄子;儒家学派的孔子、孟子、荀子;墨家学派的墨子;法家学派的韩非子。

3、孔子是儒家学派的创始人。

其思想核心是仁,即“爱人”、“克己复礼”、“己所不欲,勿施于人”、“为政以德”、“节用而爱人”。

在教育方面的思想主张是有教无类。

4、孟子发展了孔子“仁”的思想为更加系统的“仁政”。

还发挥了孔子的民本思想,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想。

在伦理观上主张“性本善”。

5、荀子主张“仁义”和“王道”,“以德服人”,并提出了“君者舟也,庶人者水也。

水则载舟,水亦覆舟”思想。

在伦理观上主张“性恶论”。

6、孔子和孟子分别分称为至圣和亚圣第二课“罢黜百家,独尊儒术”1、西汉前期,“举贤良”对策的皇帝是汉武帝。

使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物是董仲舒他著有《春秋繁露》一书。

2、董仲舒的思想:针对中央集权需要,提出“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”;针对加强君权的需要,提出“君权神授”“天人合一”“天人感应”;针对土地兼并严重的现实,发挥儒家的仁政思想;针对为人处世标准,提出“三纲五常”、孝道。

3、汉代儒学如何成为正统思想?思想:全面肯定董仲舒的新儒学思想;政治:起用文学儒者参政;教育:兴办太学和建立地方教育系统。

第三课宋明理学客观唯心主义1、北宋儒家代表:程颢、程颐,主张:“万物皆只是一个天理”,“天理”是万物的本原。

(核心);人伦道德、尊卑等级都是天理;仁是与万物俱生的。

2、南宋儒家代表:朱熹(宋代理学的集大成者),主张:理气论(理和气浑然一体,不可分离)、心性论(性无不善,情也应当从善)。

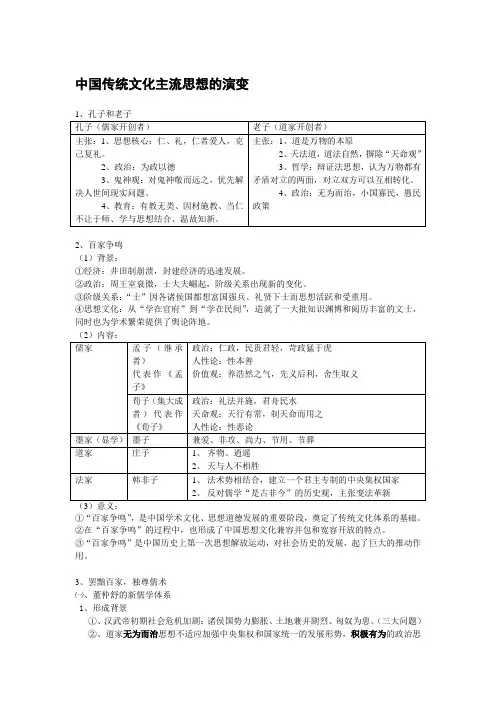

中国传统文化主流思想的演变2、百家争鸣(1)背景:①经济:井田制崩溃,封建经济的迅速发展。

②政治:周王室衰微,士大夫崛起,阶级关系出现新的变化。

③阶级关系:“士”因各诸侯国都想富国强兵、礼贤下士而思想活跃和受重用。

④思想文化:从“学在官府”到“学在民间”,造就了一大批知识渊博和阅历丰富的文士,同时也为学术繁荣提供了舆论阵地。

①“百家争鸣”,是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段,奠定了传统文化体系的基础。

②在“百家争鸣”的过程中,也形成了中国思想文化兼容并包和宽容开放的特点。

③“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,对社会历史的发展,起了巨大的推动作用。

3、罢黜百家,独尊儒术㈠、董仲舒的新儒学体系1、形成背景①、汉武帝初期社会危机加剧:诸侯国势力膨胀、土地兼并剧烈、匈奴为患。

(三大问题)②、道家无为而治思想不适应加强中央集权和国家统一的发展形势,积极有为的政治思想成为时代需要。

③、汉武帝举贤良对策,选拔人才。

2、代表作品:《春秋繁露》、《天人三策》3、思想主张:A.为加强中央集权,提出“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”B.为加强君权,提出“君权神授”“天人合一”“天人感应”C.为巩固统治秩序,提出“三纲五常”即“君为臣纲”“父为子纲”“夫为妻纲”4、历史意义:他的主张适应了加强中央集权和国家统一的需要;汉武帝加以实行后,儒家思想成为正统思想和中国传统文化的主流。

㈡、汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”1、目的:加强中央集权和巩固国家统一。

2、措施:①思想:接受董仲舒的新儒学思想②政治:起用儒学家参政③教育:以儒家五经为教科书〔诗书礼易和春秋〕,兴办太学和郡县学3、影响:儒家思想成为正统思想和中国传统文化的主流。

4、宋明理学㈠、产生背景:佛教和道教的发展开始挑战儒学的地位;汉唐以来三教合一趋势的推动;两宋时期社会矛盾尖锐,统治阶级需要新的统治思想。

㈡、代表人物及其主张1、程朱理学:天理是宇宙万物的本原(核心思想);天理就是三纲五常,朱熹特别强调存天理、灭人欲;明天理的途径是“格物致知”。

专题一中国传统文化主流思想的演变一、中国传统文化主流思想1.诸子百家2.汉代儒学3.宋明理学4.明清进步思想家1.主流思想随着历史时代的变化而变化2.主流思想随着社会政治、经济形势的变化而变化(1)汉代:①汉代儒家思想糅合了道家、法家等思想,适应了国家统一和社会安定的需要。

②汉武帝为了加强专制统治,接受了“罢黜百家,独尊儒术”的主张,并重用儒生,兴办太学,使儒学成为封建社会的正统思想。

(2)魏晋时期:佛教、道教广为传播。

儒学吸收佛教、道教的精神,有了新的发展。

佛教吸收儒学精华,渐趋中国本土化。

道教也受到儒学影响,主张“贵儒”“尊道”。

(3)隋朝:儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。

(4)唐朝:统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。

佛教和道教的发展,挑战儒学的正统地位,儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。

(5)宋明:①北宋儒家学者展开了复兴儒学、抨击佛道的活动;同时,他们冲破汉唐儒学的束缚,融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——“理学”。

②南宋朱熹全面总结北宋以来的理学成就,是理学的集大成者,提倡“格物致知”,宣扬“存天理,灭人欲”。

③南宋思想家陆九渊是心学的开创者,提出“心即理也”。

④明代王阳明建立系统的心学理论,提出“心外无物”“心外无理”,强调“致良知”“知行合一”。

(6)明清时期:明清进步思想家的共同主张。

3.主流思想随着统治阶级的需要而变化(1)春秋战国时期:法家的“法治”“加强君主集权”等理论适应了诸侯争霸、“富国强兵”的需要,儒学不受重视。

(2)汉代:董仲舒提出“春秋大一统”与“罢黜百家,独尊儒术”,适应了加强中央集权的需要。

宣扬“君权神授”与“天人感应”,适应了加强君主专制的需要。

(3)宋明:南宋以后理学成为官方正统哲学,对维护专制主义政治制度起了重要作用。

三、中国传统主流思想的现代价值1.孔子思想主张中的人文主义精神2.诸子百家的思想契合当今3.理学对塑造中华民族气节产生了积极影响宋代理学重视主观意志力量,注重人的气节、品德,讲求以理统情、发奋立志,强调人的社会责任和历史使命,又凸显人性的庄严,对塑造中华民族勤奋向上、勇于担当等优良传统产生了积极影响。