中国传统文化主流思想的演变 主题单元教案设计

- 格式:doc

- 大小:99.50 KB

- 文档页数:17

第一单元中国传统文化主流思想的演变教案教案简介本教案是针对中国传统文化主流思想的演变而设计的一节课教案。

通过本节课的学习,学生将了解中国传统文化主流思想的发展历程以及对现代社会的影响。

同时,通过讨论和思考,培养学生对传统文化的理解和思考能力。

教学目标通过本节课的学习,学生将能够: - 了解中国传统文化主流思想的演变过程;- 分析主流思想对中国社会发展的影响; - 培养对传统文化的理解和思考能力。

教学内容1.中国传统文化主流思想的演变2.主流思想对中国社会的影响3.传统文化的现代发展教学步骤第一步:导入新课•引入课题,与学生一起讨论中国传统文化的概念和重要性,引发学生的兴趣。

第二步:学习主体部分1.学习中国传统文化主流思想的演变过程–带领学生了解中国传统文化主流思想的不同阶段和代表性人物,如儒家思想、道家思想、法家思想等。

–分组讨论各个思想流派的特点和观点,并汇报讨论结果。

2.分析主流思想对中国社会的影响–引导学生思考各个思想流派的影响力和对中国社会的贡献,如儒家的“仁爱”思想对社会和家庭的影响等。

–分组讨论各自观点,并向全班汇报。

3.探讨传统文化的现代发展–分析现代社会对传统文化的态度和影响,如传统文化在现代社会的状况和价值。

–组织学生进行小组讨论,探讨传统文化的现代发展前景,并汇报讨论结果。

第三步:课堂练习•提供一些与课题相关的案例或问题,让学生运用所学知识进行思考和讨论,发展他们的思维能力和分析能力。

第四步:课堂总结•组织学生进行课堂总结,概括本节课的重点内容,回答学生在学习过程中的问题。

培养目标通过本节课的学习和讨论,培养学生的综合思考能力、逻辑思维能力以及对传统文化的理解和尊重。

课堂作业要求学生整理本节课学习的内容和自己的思考,撰写一篇小结,总结对中国传统文化主流思想演变的认识和理解。

参考资料•中国传统文化概述•中国传统思想及其影响以上为本节课教案的详细内容。

通过本节课的学习,学生将对中国传统文化主流思想的演变有更深入的了解,培养对传统文化的理解和思考能力。

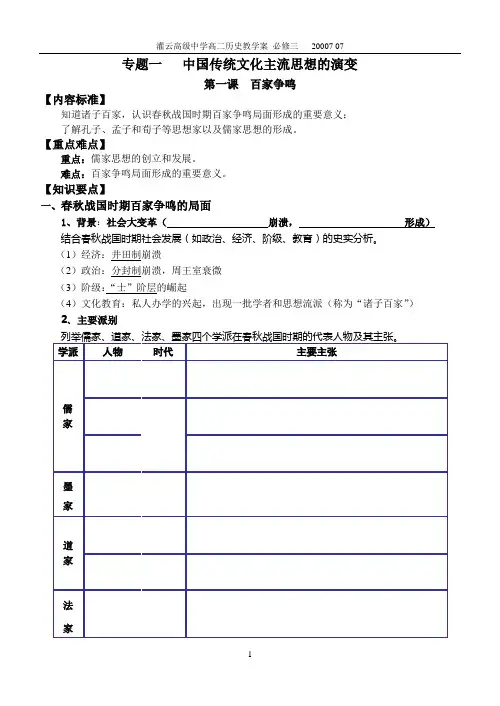

专题一中国传统文化主流思想的演变第一课百家争鸣【内容标准】知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

【重点难点】重点:儒家思想的创立和发展。

难点:百家争鸣局面形成的重要意义。

【知识要点】一、春秋战国时期百家争鸣的局面1、背景:社会大变革(崩溃,形成)结合春秋战国时期社会发展(如政治、经济、阶级、教育)的史实分析。

(1)经济:井田制崩溃(2)政治:分封制崩溃,周王室衰微(3)阶级:“士”阶层的崛起(4)文化教育:私人办学的兴起,出现一批学者和思想流派(称为“诸子百家”)2、主要派别列举儒家、道家、法家、墨家四个学派在春秋战国时期的代表人物及其主张。

3、百家争鸣局面形成的重要意义(1)奠定了中国传统文化体系的基础。

(2)中国历史上第一次思想解放运动,对当时和后来社会的发展,具有深远的影响。

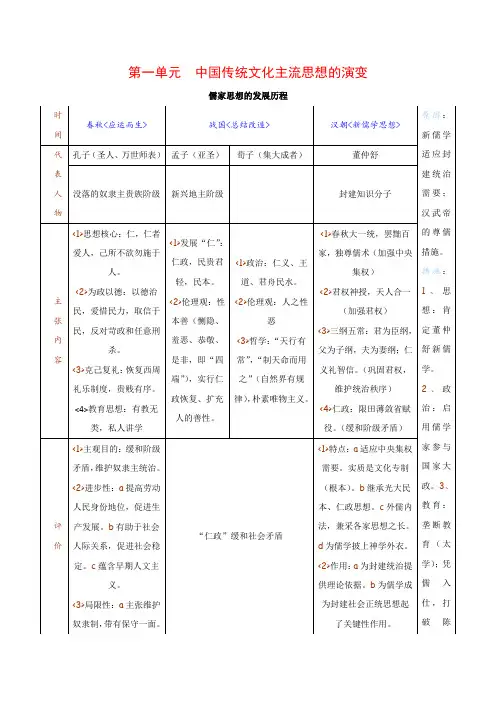

二、春秋战国时期儒学的形成、发展1、儒学的创始人——孔子(“至圣”)贡献:(1)思想:A、核心是“”和“”,就是“克已复礼”、“已所不欲,勿施于人”B、民本思想:主张“为政以德”,反对苛政和任意刑杀。

C、注重政治与人事,对鬼神。

(2)教育:A、兴办,打破贵族垄断教育的局面。

B、许多教育思想是宝贵的文化遗产。

(3)整理六经:《》《》《》《》《乐》《》2、孟子——“亚圣”主张:A、“仁政”,主张“施仁政于民”。

B、发展民本思想,认为“”3、荀子主张:A、天人关系上,。

B、礼法并施★同步练习一、单项选择题1、中国传统文化的主流思想是A、儒家思想B、道家思想C、法家思想D、墨家思想2、“百家争鸣”局面的形成与下列诸因素有关系的是①封建经济的迅速发展②私学的兴盛③各国纷争的社会环境④社会的剧烈变革A、①②B、③④C、②③④D、①②③④3、“百家争鸣”局面出现的根本原因是A、学术下移B、诸侯重用“士”C、社会变革D、诸侯争霸4、儒家学派的创始人是A、老子B、孔子C、孟子D、荀子5、试找出下列人物中不同类的一项A、孔子B、墨子C、孟子D、荀子6、下面哪些是孔子思想的内容①“仁者,爱人”“克己复礼”②“无为而治”③“兼爱”④“为政以德”A、①②④B、①④C、①③D、①②7、孔子整理编订的“六经”不包括:A、《诗》B、《春秋》C、《乐》D、《论语》8、“仁”的思想在春秋战国时期的进步意义主要是A、满足了大国争霸的政治需要B、成为各国变法的理论基础C、有利于维护奴隶制,反对社会变革D、有利于抑制统治者的暴政9、主张掌握自然规律,然后利用它为我所用的思想家是A、荀子B、庄子C、孟子D、韩非子10、“天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣;故有无相生,难易有成。

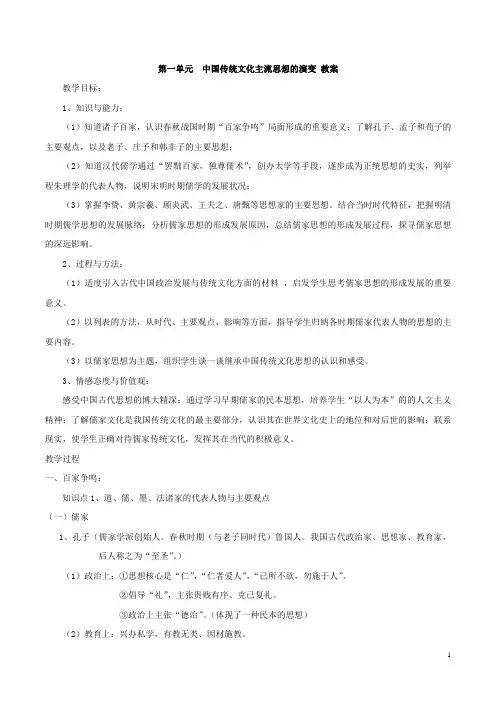

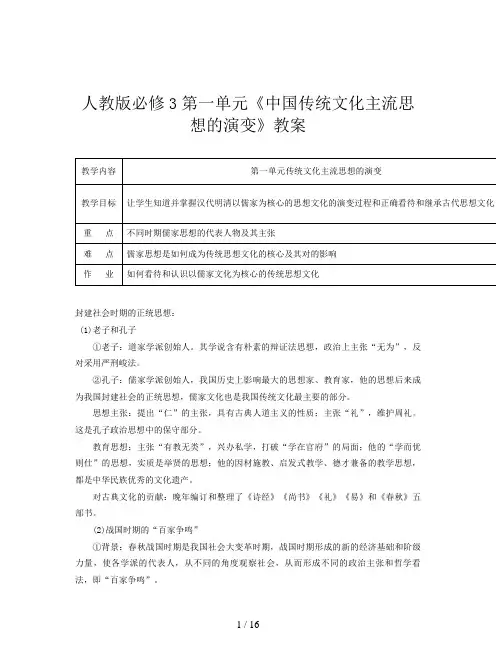

第一单元中国传统文化主流思想的演变教案教学目标:1、知识与能力:(1)知道诸子百家,认识春秋战国时期“百家争鸣”局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子的主要观点,以及老子、庄子和韩非子的主要思想;(2)知道汉代儒学通过“罢黜百家,独尊儒术”,创办太学等手段,逐步成为正统思想的史实,列举程朱理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展状况;(3)掌握李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之、唐甄等思想家的主要思想。

结合当时时代特征,把握明清时期儒学思想的发展脉络;分析儒家思想的形成发展原因,总结儒家思想的形成发展过程,探寻儒家思想的深远影响。

2、过程与方法:(1)适度引入古代中国政治发展与传统文化方面的材料,启发学生思考儒家思想的形成发展的重要意义。

(2)以列表的方法,从时代、主要观点、影响等方面,指导学生归纳各时期儒家代表人物的思想的主要内容。

(3)以儒家思想为主题,组织学生谈一谈继承中国传统文化思想的认识和感受。

3、情感态度与价值观:感受中国古代思想的博大精深:通过学习早期儒家的民本思想,培养学生“以人为本”的的人文主义精神;了解儒家文化是我国传统文化的最主要部分,认识其在世界文化史上的地位和对后世的影响;联系现实,使学生正确对待儒家传统文化,发挥其在当代的积极意义。

教学过程一、百家争鸣:知识点1、道、儒、墨、法诸家的代表人物与主要观点(一)儒家1、孔子(儒家学派创始人。

春秋时期(与老子同时代)鲁国人。

我国古代政治家、思想家、教育家,后人称之为“至圣”。

)(1)政治上:①思想核心是“仁”,“仁者爱人”,“已所不欲,勿施于人”。

②倡导“礼”,主张贵贱有序、克已复礼。

③政治上主张“德治”。

(体现了一种民本的思想)(2)教育上:兴办私学,有教无类、因材施教。

(3)自然观:对鬼神敬而远之,注重政治与人事。

(体现了人本主义思想)(4)人性论:性相近。

2、孟子(战国中期、“亚圣”)(1)发挥孔子的“德治”思想,提倡“仁政”学说。

人教版必修3第一单元《中国传统文化主流思想的演变》教案封建社会时期的正统思想:(1)老子和孔子①老子:道家学派创始人。

其学说含有朴素的辩证法思想,政治上主张“无为”,反对采用严刑峻法。

②孔子:儒家学派创始人,我国历史上影响最大的思想家、教育家,他的思想后来成为我国封建社会的正统思想,儒家文化也是我国传统文化最主要的部分。

思想主张:提出“仁”的主张,具有古典人道主义的性质;主张“礼”,维护周礼。

这是孔子政治思想中的保守部分。

教育思想:主张“有教无类”,兴办私学,打破“学在官府”的局面;他的“学而优则仕”的思想,实质是举贤的思想;他的因材施教、启发式教学、德才兼备的教学思想,都是中华民族优秀的文化遗产。

对古典文化的贡献:晚年编订和整理了《诗经》《尚书》《礼》《易》和《春秋》五部书。

(2)战国时期的“百家争鸣”①背景:春秋战国时期是我国社会大变革时期,战国时期形成的新的经济基础和阶级力量,使各学派的代表人,从不同的角度观察社会,从而形成不同的政治主张和哲学看法,即“百家争鸣”。

②代表人物及主张墨家(墨翟):代表平民的利益,反映了小生产者的愿望;主张“兼爱”“非攻”和“尚贤”。

a .主张施行仁政,并提出“民贵君轻”的思想b .主张“政在得民”,反对苛政,反对统治者“虐政”、“暴民”c .主张给农民一定的土地,不侵犯农民的劳动时间,宽刑薄税 a .认为自然有自己的规律,具有唯物思想 b .主张“制天命而用之”,掌握自然规律造福人类a .发展了老子的唯心哲学,认为世界是“我”的主观产物b .鄙视富贵利禄,痛恨社会不公平现象a .认为历史是向前发展的,应按照现实需要进行政治改革b .主张“以法为本”来治国和“法不阿贵”的思想,有积极意义c .主张建立中央集权制度,符合当时社会发展的趋势第2课“罢黜百家,独尊儒术”1.董仲舒的新儒学思想 : 发展儒学:董仲舒将道家、法家、阴阳五行家思想融合在一起改造传统儒家思想,形成新儒学体系,主张:⑴为加强中央集权:“春秋大一统”、“罢黜百家、独尊儒术”⑵为加强君权:“君权神授,天人合一,天人感应”⑶规定封建伦理关系的准则:“三纲五常”★ 新儒学主要增加了四方面的内容:①大一统 ②天人感应 ③君权神授 ④三纲五常。

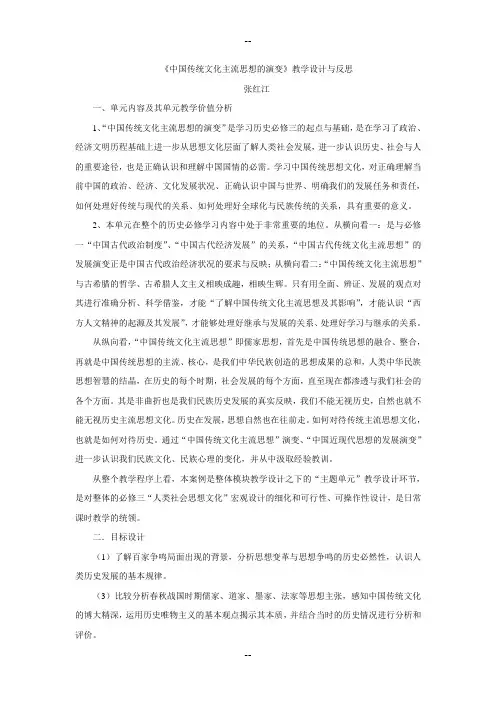

《中国传统文化主流思想的演变》教学设计与反思张红江一、单元内容及其单元教学价值分析1、“中国传统文化主流思想的演变”是学习历史必修三的起点与基础,是在学习了政治、经济文明历程基础上进一步从思想文化层面了解人类社会发展,进一步认识历史、社会与人的重要途径,也是正确认识和理解中国国情的必需。

学习中国传统思想文化,对正确理解当前中国的政治、经济、文化发展状况、正确认识中国与世界、明确我们的发展任务和责任,如何处理好传统与现代的关系、如何处理好全球化与民族传统的关系,具有重要的意义。

2、本单元在整个的历史必修学习内容中处于非常重要的地位。

从横向看一:是与必修一“中国古代政治制度”、“中国古代经济发展”的关系,“中国古代传统文化主流思想”的发展演变正是中国古代政治经济状况的要求与反映;从横向看二:“中国传统文化主流思想”与古希腊的哲学、古希腊人文主义相映成趣,相映生辉。

只有用全面、辨证、发展的观点对其进行准确分析、科学借鉴,才能“了解中国传统文化主流思想及其影响”,才能认识“西方人文精神的起源及其发展”,才能够处理好继承与发展的关系、处理好学习与继承的关系。

从纵向看,“中国传统文化主流思想”即儒家思想,首先是中国传统思想的融合、整合,再就是中国传统思想的主流、核心,是我们中华民族创造的思想成果的总和,人类中华民族思想智慧的结晶,在历史的每个时期,社会发展的每个方面,直至现在都渗透与我们社会的各个方面。

其是非曲折也是我们民族历史发展的真实反映,我们不能无视历史,自然也就不能无视历史主流思想文化。

历史在发展,思想自然也在往前走。

如何对待传统主流思想文化,也就是如何对待历史。

通过“中国传统文化主流思想”演变、“中国近现代思想的发展演变”进一步认识我们民族文化、民族心理的变化,并从中汲取经验教训。

从整个教学程序上看,本案例是整体模块教学设计之下的“主题单元”教学设计环节,是对整体的必修三“人类社会思想文化”宏观设计的细化和可行性、可操作性设计,是日常课时教学的统领。

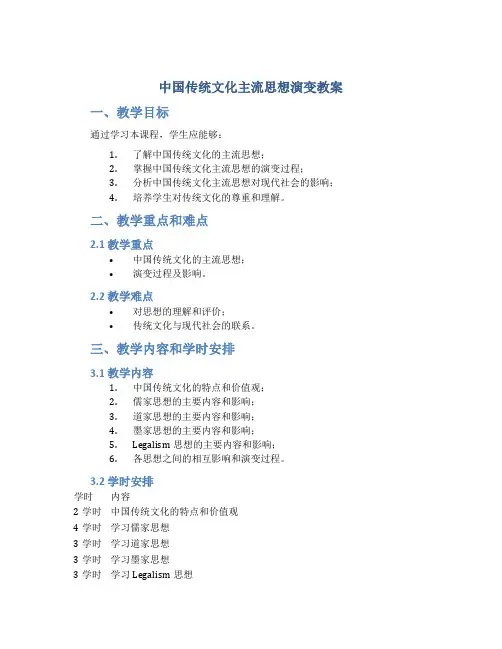

中国传统文化主流思想演变教案一、教学目标通过学习本课程,学生应能够:1.了解中国传统文化的主流思想;2.掌握中国传统文化主流思想的演变过程;3.分析中国传统文化主流思想对现代社会的影响;4.培养学生对传统文化的尊重和理解。

二、教学重点和难点2.1 教学重点•中国传统文化的主流思想;•演变过程及影响。

2.2 教学难点•对思想的理解和评价;•传统文化与现代社会的联系。

三、教学内容和学时安排3.1 教学内容1.中国传统文化的特点和价值观;2.儒家思想的主要内容和影响;3.道家思想的主要内容和影响;4.墨家思想的主要内容和影响;5.Legalism思想的主要内容和影响;6.各思想之间的相互影响和演变过程。

3.2 学时安排学时内容2学时中国传统文化的特点和价值观4学时学习儒家思想3学时学习道家思想3学时学习墨家思想3学时学习Legalism思想5学时思想之间的影响和演变过程四、教学方法1.讲授:通过讲解教师介绍,引导学生了解中国传统文化的主流思想;2.分组讨论:将学生分为小组,让他们自主探讨各思想的主要内容和影响;3.报告展示:让学生进行小组报告,分享他们的发现和理解;4.视频欣赏:播放相关视频素材,帮助学生更深入理解思想的演变过程;5.案例分析:通过案例分析,引导学生思考传统文化思想对现代社会的影响。

五、教学评价1.平时表现:参与课堂讨论、完成小组任务、提出问题等;2.书面作业:撰写学习心得、案例分析;3.课堂测试:主要考察对思想的理解和评价能力;4.期末考试:综合考察对课程内容的掌握和理解能力。

六、教学资源1.课本:《中国传统文化思想导论》;2.视频资源:相关思想的讲解和演变过程。

七、教学过程7.1 导入(5分钟)通过展示一幅中国传统文化的图片或视频,引起学生的兴趣,并让学生谈谈他们对中国传统文化的了解和印象。

7.2 知识讲授(30分钟)详细介绍中国传统文化的特点、价值观以及儒家、道家、墨家、Legalism思想的主要内容和影响,引导学生理解和分析这些思想对中国社会的影响。

人教版必修3 第一单元中国传统文化主流思想的演变【学习导言】:第一单元中国传统文化主流思想的演变中国传统文化博大精深,其主流思想是儒家思想。

本章主要探索了儒家思想的演变,并对导致这种演变的社会背景进行了分析。

春秋战国时期,随着生产力的发展,奴隶社会走向崩溃,封建社会逐渐形成。

面对社会的大变革,不同的阶级的代表人物从本阶级的利益出发,提出了不同的观点和看法,逐渐形成了百家争鸣的局面。

西汉武帝时期,随着封建经济的发展和国力的强盛,要求在政治上和思想上加强中央集权,思想家董仲舒适应这一需要,提出了“罢黜百家,独尊儒术”的主张,被汉武帝所采纳,汉武帝办太学、兴儒学、用儒生,儒家思想逐渐成为封建社会的正统思想各中国传统文化的主流。

唐朝关秀的《五经正义》,成为儒家经典的标准读本。

宋朝时,经过程程颢、程颐的改造,儒学发展为理学,朱熹是理学的集大成者,其思想对我国封建社会后期影响很大。

明朝的王阳明更是把理学发展到了一个新的阶段。

明末以后,儒学逐渐成为社会发展的障碍,以黄宗羲、顾炎武、王夫之为代表的进步思想家对儒学展开了批判,对后世产生了巨大的影响。

第1课“百家争鸣”和儒家的形成情景导入:同学们,我国的酒文化源远流长,亲朋好友在聚会的时候,往往喜欢喝“三孔”啤酒。

那“三孔”指哪什么呢?(课件显示“三孔”啤酒商标)大家看看上面几幅图片,你自然就会想起你曾去过的,这就是我国著名旅游景点—山东曲阜的孔府、孔庙、孔林。

“三孔”之所以著名,源于孔子及其博大精深的儒家思想,。

本课向你讲述的,正是儒家思想发展演变的曲折历程……研习教材重难点研习点1 “百家争鸣”的局面【知识·梳理】1、概念含义⑴“百家”:指春秋战国时期的儒、道、墨、法等思想流派。

⑵“争鸣”:指战国时期诸子百家针对当时社会、学术上的各种问题,展开争论。

2、社会原因⑴ 经济上井田制的崩溃。

⑵ 政治上周王室衰微,诸侯士大夫崛起。

⑶ 阶级关系上,原来低层的“士”在社会、政治活动中活跃起来。

中国传统文化主流思想的演变教案中国传统文化主流思想的演变教案第一单元中国传统文化主流思想的演变教案第二课“罢黜百家,独尊儒术”一、教材分析本专题主要讲述中国传统文化主流思想――以孔孟为代表的儒家思想形成与发展演变的脉络。

这一过程共分为四个历史阶段,各有时代特色。

本课为第二个历史阶段,汉武帝时代形成儒术独尊的局面。

遭受秦代“灭学之祸”的儒学,经过西汉儒学大师董仲舒的系统改造,形成适应大一统时代需要的新儒学。

董仲舒“倡导儒学”的建议被汉武帝采纳,儒术取得独尊地位;太学的建立,标志着儒学教育形成官方化和制度化。

自汉武帝时代起,儒学思想逐渐被确立为我国封建社会长达二千年的正统思想;隋唐开始的科举制,使儒学思想全面影响了中国社会政治和文化生活二、教学目标1.知识与能力:掌握汉代儒学兴起的相关内容,分析其对中国文化发展所造成的影响。

2.过程与方法:根据教科书与教师提供的材料及自己原有的相关知识,从不同的角度发现问题,积极探索解决问题的方法;主动探究问题的答案。

并学会用独立思考与同他人合作学习和交流相结合的方法,对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐释。

教师要予以适当的指导与及时而准确的评价。

3.情感态度与价值观:通过对本课的学习,加深对中国传统文化的内涵以及发展路程的认识,弘扬和培育自己的.民族精神,激发对祖国历史与文化的自豪感。

在学习历史知识的过程中,通过对历史现象的恰当评价,培养健康的审美情趣,形成正确的世界观和人生观。

三、教学重点难点:重点:儒学在汉代的兴起及其发展对中国传统文化的影响。

难点:对“焚书坑儒”,“罢黜百家,独尊儒术”,太学兴起及科举制度的产生与发展几个问题形成客观的评价。

四、教学建议:可采用以下方式导入:汉武帝时代,是中国古代具有重要意义的历史时期。

这一时期在思想文化方面的特征是秦代“焚书坑儒”后大受限制的儒学思想,逐渐成为正统思想。

结合相关知识思考:汉武帝时代儒学地位得以提升的原因有哪些?其中最根本的原因是什么?五、教学方法1.学案导学:见后面的学案。

百家争鸣第一部分:教案内容【教学设计】教学思路:历史课程标准:知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

知道儒家、道家、墨家、法家代表人物及主要观点,认识百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子对儒家思想形成的重要贡献。

学习要求:知道诸子百家的主要流派儒家、道家、法家、墨家;认识百家争鸣局面形成的重要意义;以孔子、孟子、荀子的主张为例,了解早期儒家思想的形成。

重点:诸子百家的代表人物及主要思想。

难点:联系相关史实,判断百家争鸣局面形成的重要意义。

【教学目标】一、知识与能力通过本课学习,掌握诸子百家的思想特色及其代表人物的主要主张;认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

二、过程与方法学生可以根据教材与教师提供的材料以及自己的学习所得,进行推理分析,主动探究问题的答案,并学会用观察法、比较法等方法学习有关问题。

学生要能对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐释。

教师应该注重启发式教学,设计具有针对性、启发性的问题,引导学生主动探究,并对学生在探索过程中的表现予以及时而恰当的评价。

三、情感态度与价值观通过对春秋战国时期百家争鸣、思想活跃局面的介绍,使学生对这一中国文化史上的光辉时段有更深入的认识,从而更加热爱祖国的历史与文化,有志于继承中华民族的优秀文化传统。

【教学流程】【导言】〖文科〗如何学好历史?一、自求某人在屋檐下躲雨,看见观音菩萨正撑伞走过。

这人说:“观音菩萨,普度一下众生吧,带我一段如何?”观音菩萨说:“我在雨里,你在檐下,而檐下无雨,你不需要我度。

”这人立刻跳出檐下,站在雨中:“现在我也在雨中了,该度我了吧?”观音菩萨说:“你在雨中,我也在雨中,我不被淋,因为有伞;你被雨淋,因为无伞。

所以不是我度自己,而是伞度我。

你要想度,不必找我,请自找伞去!”说完便走了。

第二天,这人遇到了难事,便去寺庙里求观音菩萨。

走进庙里,才发现观音菩萨的像前也有一个人在拜,那个人长得和观音菩萨一模一样,丝毫不差。

专题一中国传统文化主流思想的演变一、百家争鸣教学目标1.知识与能力:通过本课学习,掌握诸子百家的思想特征及其代表人物的主要主张;认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。

2.过程与方法:⑴学生可以根据教科书与教师提供的材料以及自己的观察所得,进行推理分析,主动探究问题的答案,并学会用观察法,比较法等方法学习有关问题。

⑵教师应该注重启发式教学,设计具有针对性、启发性的问题,引导学生主动探究,并对学生在探索过程中的表现予以及时而恰当的评价。

3、情感态度与价值观:通过对春秋战国时期思想活跃而繁荣的文化盛况的学习,对祖国文化有深入的认识,从而热爱和继承中华民族的优秀文化传统;逐步培育起民族精神,激发对祖国历史与文化的自豪感,重点掌握春秋战国时期诸子百家的代表人物及其主要思想难点如何正确判断春秋战国时期百家争鸣的思想局面形成的重要意义。

课时安排2课时教学过程【复习并导入】从孔子引入。

让学生谈谈对孔子的了解,教师补充材料。

孔子及其创立的儒家思想,成为东方文化的主干,与西方文化并称当今世界最具影响力的两种文化形态。

儒家文化闪烁着智慧的人生哲理不仅贯穿中国文化,同样也传播到西方国家,并对西方哲学和文化产生重要影响。

【讲授新课】一、百家争鸣1、概念:所谓诸子百家,是对先秦至汉代初期各学派的总称,“百家”是虚指,形容学派之多,习惯上指“九流十家”。

其中,影响最大的是儒、道、法、墨四家。

“争鸣”说的是战国时期诸子百家针对当时社会上和学术上的各种问题,展开争论,争相发表不同的见解,主要是在政治主张和哲学看法的不同。

2、春秋战国时期思想特征:⑴思想自由,思想家富有创新精神。

⑵流派纷呈,学术活跃,形成“百家争鸣”。

3、原因⑴根本原因:春秋战国,是我国由奴隶制向封建制转变的社会大变革时期。

⑵政治:战乱纷争的格局,造成思想界相对宽松自由⑶经济:奴隶制经济的瓦解,封建经济的发展,奠定物质基础⑷人才:私学的兴盛,造就一批知识分子:“士”在社会政治活动中活跃,受到诸侯国同统治者重用。

城东蜊市阳光实验学校高中历史新课程必修3教案第一单元中国传统文化主流思想的演变通史概要:本专题主要讲述中国传统文化主流思想——以孔孟为代表的儒家思想形成与开展演变的脉络。

这一过程一一共分为四个历史阶段,各有时代特色。

概要如下:〔1〕在春秋战国百家争鸣中脱颖而出。

春秋战国时期诸子百家〔儒家、道家、墨家、法家等〕在互相争鸣,发表不同政见、彼此驳难的同时,也彼此吸收、交融,终于形成中国的传统文化体系;儒家思想,就是在吸收各家之长的过程中开展成长起来的。

孔子是儒家学派创始人,他提出“仁〞与“礼〞的学说,主张建立一个礼乐文明的社会。

孟子继承了孔子学说,并对其“德治〞思想进展发挥,提倡“仁政〞学说,并提出“民贵君轻〞思想。

战国末期的荀子,广泛吸收了各家思想的精华〔当时道家、墨家、法家等思想派别有用的合理的科学的成分〕,丰富了早期儒家的思想内容,强调“天行有常〞,提出“制天命而用之〞的思想,还对“礼〞进展深化的讨论,成为儒家思想的“集大成者〞。

〔2〕汉武帝时代形成儒术独尊的场面。

遭受秦代“灭学之祸〞的儒学,经过西汉儒学大师董仲舒的系统改造,形成适应大一统时代需要的新儒学。

董仲舒“倡导儒学〞的建议被汉武帝采纳,儒术获得独尊地位;太学的建立,标志着儒学教育形成官方化和制度化。

自汉武帝时代起,儒学思想逐渐被确立为我国封建社会长达二千年的正统思想;隋唐开始的科举制,使儒学思想全面影响了中国社会政治和文化生活。

〔3〕宋明时期程朱理学体系的建立,标志着儒学开展到新阶段。

在北宋儒学复兴运动中孕育而生的理学,经过南宋朱熹的总结,形成庞大而严密的理论体系。

程朱理学作为官方正统儒学,影响后世六七百年之久,对维护专制主义政治制度起了重要作用。

以陆九渊和王守仁为代表的陆王心学,是理学的一大流派。

心学认为“心即理也〞,主张“知行合一〞。

心学的出现,标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成。

〔4〕明清时期一些进步思想家对传统儒学批判继承,与时俱进,构建具有时代特色的新思想。