80年代诗歌概述与(代表作选讲不完整版)

- 格式:ppt

- 大小:622.00 KB

- 文档页数:3

80年代年著名的现代诗

80年代,中国现代诗歌经历了巨大的变革和发展。

许多杰出的诗人如北岛、舒婷、顾城等崭露头角,他们的作品在思想深度和艺术表现上都有着很高的水准。

以下是一首80年代著名的现代诗,供您参考:

光明在黑夜里闪烁

在黑夜里,

光明在闪烁,

如星星般璀璨,

点亮了心灵。

梦想,在心头升起,

希望,在指尖燃烧。

每个呼吸,都是自由的乐章,

每个心跳,都是生命的力量。

我们是无畏的行者,

在崎岖路上追逐太阳。

尽管风雨交加,

却从未停下脚步。

我们歌唱着苦难与欢乐,

我们书写着青春与梦想。

让笔墨飞扬,

让情感流淌。

我们拥抱每一个黎明,

我们期待每一个黄昏。

在时间的长河里,

我们留下不灭的痕迹。

在黑夜里,

光明在闪烁。

它照亮了我们的道路,

也照亮了我们的心。

让我们一起追寻那光明,让我们一起创造那未来。

让每一个瞬间都充满意义,让每一个生命都绽放光彩。

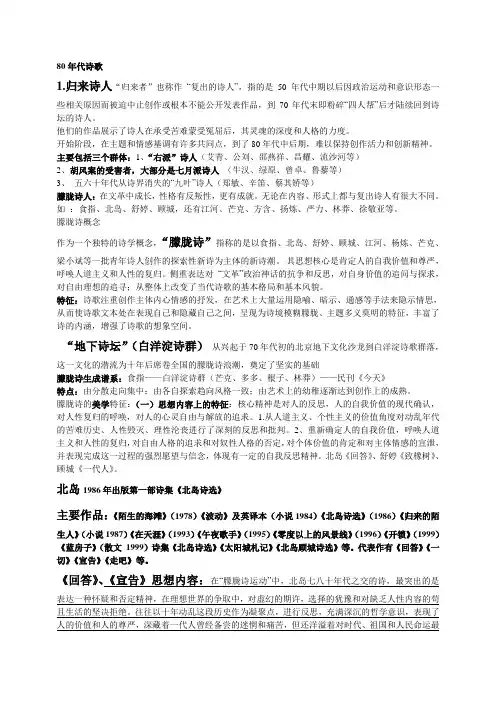

80年代诗歌1.归来诗人“归来者”也称作“复出的诗人”,指的是50年代中期以后因政治运动和意识形态一些相关原因而被迫中止创作或根本不能公开发表作品,到70年代末即粉碎“四人帮”后才陆续回到诗坛的诗人。

他们的作品展示了诗人在承受苦难蒙受冤屈后,其灵魂的深度和人格的力度。

开始阶段,在主题和情感基调有许多共同点,到了80年代中后期,难以保持创作活力和创新精神。

主要包括三个群体:1、“右派”诗人(艾青、公刘、邵燕祥、昌耀、流沙河等)2、胡风案的受害者,大部分是七月派诗人(牛汉、绿原、曾卓、鲁藜等)3、五六十年代从诗界消失的“九叶”诗人(郑敏、辛笛、蔡其矫等)朦胧诗人:在文革中成长,性格有反叛性,更有成就。

无论在内容、形式上都与复出诗人有很大不同。

如:食指、北岛、舒婷、顾城,还有江河、芒克、方含、扬炼、严力、林莽、徐敬亚等。

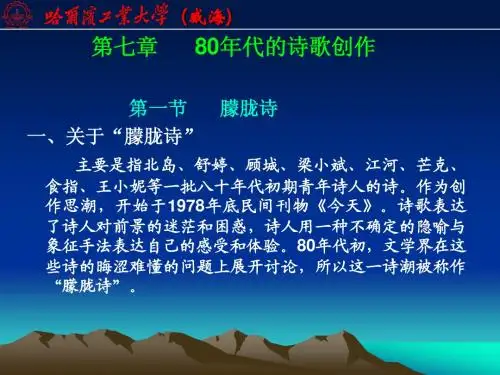

朦胧诗概念作为一个独特的诗学概念,“朦胧诗”指称的是以食指、北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼、芒克、梁小斌等一批青年诗人创作的探索性新诗为主体的新诗潮。

其思想核心是肯定人的自我价值和尊严,呼唤人道主义和人性的复归。

侧重表达对“文革”政治神话的抗争和反思,对自身价值的追问与探求,对自由理想的追寻;从整体上改变了当代诗歌的基本格局和基本风貌。

特征:诗歌注重创作主体内心情感的抒发,在艺术上大量运用隐喻、暗示、通感等手法来隐示情思,从而使诗歌文本处在表现自己和隐藏自己之间,呈现为诗境模糊朦胧、主题多义莫明的特征,丰富了诗的内涵,增强了诗歌的想象空间。

“地下诗坛”(白洋淀诗群)从兴起于70年代初的北京地下文化沙龙到白洋淀诗歌群落,这一文化的潜流为十年后席卷全国的朦胧诗浪潮,奠定了坚实的基础朦胧诗生成谱系:食指——白洋淀诗群(芒克、多多、根子、林莽)——民刊《今天》特点:由分散走向集中;由各自探索趋向风格一致;由艺术上的幼稚逐渐达到创作上的成熟。

朦胧诗的美学特征:(一)思想内容上的特征:核心精神是对人的反思,人的自我价值的现代确认,对人性复归的呼唤,对人的心灵自由与解放的追求。

在20世纪80年代,我国诗歌创作出现了多种流派,这些诗歌流派各具特色,代表了不同的创作思潮和风格。

下面我们将一一介绍这些诗歌流派,并探讨它们的特点和影响。

一、风景诗派1.在80年代,风景诗成为了一种流行的诗歌创作方式,被许多诗人所推崇。

这种诗歌注重对自然风景的描写和反映,以其真挚的情感和生动的语言赢得了读者的喜爱。

2.风景诗派的代表人物有余光中、郑挽清等,他们的作品将诗歌与风景相融合,使诗歌表达了对自然景观的赞美和对生活的热爱。

3.风景诗派的出现丰富了诗歌的表现形式,开拓了诗歌创作的领域,也为后来的诗人们提供了更多的灵感和创作样式。

二、抒情诗派1.80年代的抒情诗派受到了俄罗斯传统诗歌的影响,这种诗歌追求内心情感的抒发和表现,注重对情感的真实描写和深刻挖掘。

2.抒情诗派的代表作家有北岛、雪岩等,他们的作品多以感伤、忧郁的情感为主题,倾诉了诗人内心深处的痛苦和忧伤,引起了广泛的共鸣和思考。

3.抒情诗派的诗人们以其敏锐的观察和独特的表达方式,创作出了许多优秀的作品,对当时的诗歌创作产生了积极的影响,使诗歌更加贴近生活、贴近人心。

三、现代主义诗派1.80年代,现代主义诗派在我国诗坛上崭露头角,这种诗歌追求形式上的新颖和独特,倡导诗歌的自由和个性化创作。

2.现代主义诗派的代表诗人有多多、席慕蓉等,他们的诗作在形式上大胆创新,语言上更注重象征、隐喻等表现手法,使诗歌更具审美价值和思想深度。

3.现代主义诗派的出现推动了我国诗歌的发展,使诗歌创作风格更加多元化和个性化,对当时的诗歌界产生了广泛的影响。

四、新诗现实主义派1.80年代的新诗现实主义派,致力于以现实生活为题材,注重对社会现象和人民生活的反映,表现了诗人们对时代和社会的关注与思考。

2.新诗现实主义派的代表诗人有叶赛、余秋雨等,他们的作品以现实的生活为创作素材,呈现了当时我国社会的多样性和复杂性,引起了读者的共鸣和思考。

3.新诗现实主义派的诗人们以其对生活的敏感和对社会的关注,使诗歌更具有社会责任感和现实意义,为我国诗歌的发展注入了新的活力和动力。

80年代现代诗1.《莲的心事》——席慕蓉1.原文:我是一朵盛开的夏荷多希望你能看见现在的我风霜还不曾来侵蚀秋雨还未滴落青涩的季节又已离我远去我已亭亭不忧亦不惧现在正是最美丽的时刻重门却已深锁在芬芳的笑靥之后谁人知我莲的心事无缘的你啊不是来得太早就是太迟2.解释:诗的开篇将“我” 自喻为“一朵盛开的夏荷”,展现出青春美好的姿态。

“风霜还不曾来侵蚀,秋雨还未滴落,青涩的季节又已离我远去”,描述了一种未受风雨侵袭、正值美好年华的状态。

然而,“重门却已深锁” 暗示了内心的孤独与封闭,即使有着美丽的外表和美好的时刻,却无人能懂自己的心事。

“无缘的你” 指的是理想中的爱人,不是相遇太早时机不对,就是相遇太迟错过了最好的时光。

这首诗表达了一位青春女子对美好爱情的企盼以及爱情未得的惆怅。

2.《乡愁》——席慕蓉1.原文:故乡的歌是一支清远的笛总在有月亮的晚上响起故乡的面貌却是一种模糊的怅惘仿佛雾里的挥手别离别离后乡愁是一棵没有年轮的树永不老去。

2.解释:“故乡的歌是一支清远的笛,总在有月亮的晚上响起”,将故乡的歌比作清远的笛,在有月亮的晚上这一特定情境下响起,营造出一种清幽、悠远的氛围,勾起了诗人对故乡的思念。

“故乡的面貌却是一种模糊的怅惘”,说明诗人对故乡的记忆已经有些模糊,但这种模糊感更增添了内心的惆怅。

“乡愁是一棵没有年轮的树,永不老去”,把乡愁比喻成没有年轮的树,意味着乡愁不会随着时间的流逝而消逝,永远扎根在心中,表达了诗人对故乡深深的眷恋和无尽的思念。

3.《黑眼睛》——顾城1.原文:黑夜给了我黑色的眼睛我却用它寻找光明2.解释:创作于特殊的历史背景下,“黑夜” 可以理解为当时的社会环境或人们所经历的艰难、迷茫的时期。

“黑色的眼睛” 是诗人在这样的环境中所拥有的,它既代表了诗人所承受的苦难,也象征着一种觉醒和对现实的洞察。

“我却用它寻找光明” 表达了诗人即使身处困境,仍然不放弃对美好、对理想、对希望的追求,体现了一种积极向上的精神和对未来的坚定信念。

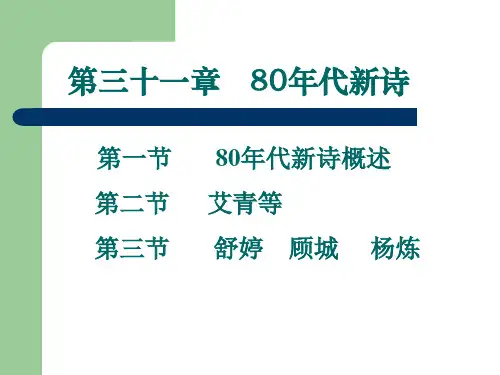

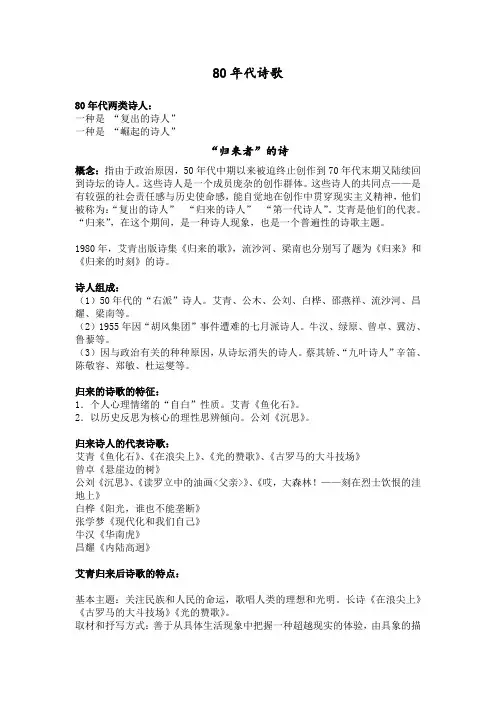

80年代诗歌80年代两类诗人:一种是“复出的诗人”一种是“崛起的诗人”“归来者”的诗概念:指由于政治原因,50年代中期以来被迫终止创作到70年代末期又陆续回到诗坛的诗人。

这些诗人是一个成员庞杂的创作群体。

这些诗人的共同点——是有较强的社会责任感与历史使命感,能自觉地在创作中贯穿现实主义精神,他们被称为:“复出的诗人”“归来的诗人”“第一代诗人”。

艾青是他们的代表。

“归来”,在这个期间,是一种诗人现象,也是一个普遍性的诗歌主题。

1980年,艾青出版诗集《归来的歌》,流沙河、梁南也分别写了题为《归来》和《归来的时刻》的诗。

诗人组成:(1)50年代的“右派”诗人。

艾青、公木、公刘、白桦、邵燕祥、流沙河、昌耀、梁南等。

(2)1955年因“胡风集团”事件遭难的七月派诗人。

牛汉、绿原、曾卓、冀汸、鲁藜等。

(3)因与政治有关的种种原因,从诗坛消失的诗人。

蔡其矫、“九叶诗人”辛笛、陈敬容、郑敏、杜运燮等。

归来的诗歌的特征:1.个人心理情绪的“自白”性质。

艾青《鱼化石》。

2.以历史反思为核心的理性思辨倾向。

公刘《沉思》。

归来诗人的代表诗歌:艾青《鱼化石》、《在浪尖上》、《光的赞歌》、《古罗马的大斗技场》曾卓《悬崖边的树》公刘《沉思》、《读罗立中的油画<父亲>》、《哎,大森林!——刻在烈士饮恨的洼地上》白桦《阳光,谁也不能垄断》张学梦《现代化和我们自己》牛汉《华南虎》昌耀《内陆高迥》艾青归来后诗歌的特点:基本主题:关注民族和人民的命运,歌唱人类的理想和光明。

长诗《在浪尖上》《古罗马的大斗技场》《光的赞歌》。

取材和抒写方式:善于从具体生活现象中把握一种超越现实的体验,由具象的描写推出象征性的意义。

《鱼化石》《镜子》。

干预生活诗群从精神废墟上崛起,以批判-反思的眼光看待被文革破坏了的社会秩序和人生规范;以独立判断现实的目光对传统进行审视和怀疑。

雷抒雁《小草在歌唱》叶文福《将军,不能这样做》熊召政《请举起森林般的手,制止》新诗潮朦胧诗概念:是以舒婷、北岛、顾城、梁小斌、杨炼、江河、食指、芒克、多多等为代表的一批“文革”中成长起来的青年诗人的具有探索性的新诗潮。

八十年代诗歌八十年代诗歌八十年代是-文化复兴的年代,也是诗歌创作的高峰。

下面就是店铺给大家整理的八十年代诗歌篇,希望大家喜欢。

八十年代诗歌篇1:坚韧不拔的小草坚韧不拔的小草一棵小草长在顽劣的环境中,不怕风吹日晒不怕山地动摇,很顽强很有生命力生长,最终活到很久很久永不停息。

我是一棵无人知道的小草,从不寂寞从不烦恼,你看我的伙伴遍及天涯海角,野火烧不尽风也吹不到,大雨来弯著背让雨浇,雨停了抬起头站直脚,不怕风不怕雨立志要长高。

坚韧不拔的小草啊,你这样才值得我们学习啊!你这样是我们自豪啊!这样的你才是我们的灵魂啊!八十年代诗歌篇2:流向春的河岁月悠悠悠悠岁月在一天天的消磨夏去秋来花开花落那婀娜的身影仍在心中铭刻常常想起不曾忘却如涓涓的小溪蜿蜒冬的梦流向春的河八十年代诗歌篇3:世界全部送给你同行。

看月亮看星星。

追彩云追小鸟。

你说我说。

你问我问。

你担心我担心。

你开心我开心。

你想我我想你。

你亲我我亲你。

牵手风雨。

牵手阳光。

举杯共饮。

起身共舞。

种一棵树。

种一朵花。

写一首诗。

写一首歌。

打拼。

看见处处阳光。

遮挡强大风雨。

拥有一片蓝天。

找到一片大地。

一程一程相逢。

一样一样改变。

听见声声呼喊。

高高飞翔。

远远奔跑。

重重举起。

埋头思考。

弯腰耕耘。

双眼光明。

一颗心放开。

一页一页开始。

一步一步进入。

流传。

彩色芬芳一朵花。

常青雄壮一棵树。

人人记人人说。

永远蓝天。

永远大地。

征征战战。

轰轰烈烈。

依依舍舍。

思思念念。

一去不回声声流水。

天天来来望望脚步。

夜夜相伴身边明月。

双双蝴蝶飞。

双双鸳鸯水中游。

真真爱爱两颗心。

相守远方一纸誓言。

灵魂。

写生生死死一页。

亮肝肝胆胆一处。

见真真诚诚。

拿厚厚重重。

路上一去不回头。

刷洗干干净净。

长长久久埋头苦做。

一天一天日升日落。

一程一程往来。

一样一样交给。

步步向前海浪。

先人后己。

勇敢指点。

温温暖暖滋润。

无变无际胸怀。

永远相交亲人朋友。

永顺。

没有大风没有大雨。

平安健康。

今天亮亮闪闪。

明天兴兴旺旺。

相知相逢。

80年代诗歌1.归来诗人“归来者”也称作“复出的诗人”,指的是50年代中期以后因政治运动和意识形态一些相关原因而被迫中止创作或根本不能公开发表作品,到70年代末即粉碎“四人帮”后才陆续回到诗坛的诗人。

他们的作品展示了诗人在承受苦难蒙受冤屈后,其灵魂的深度和人格的力度。

开始阶段,在主题和情感基调有许多共同点,到了80年代中后期,难以保持创作活力和创新精神。

主要包括三个群体:1、“右派”诗人(艾青、公刘、邵燕祥、昌耀、流沙河等)2、胡风案的受害者,大部分是七月派诗人(牛汉、绿原、曾卓、鲁藜等)3、五六十年代从诗界消失的“九叶”诗人(郑敏、辛笛、蔡其矫等)朦胧诗人:在文革中成长,性格有反叛性,更有成就。

无论在内容、形式上都与复出诗人有很大不同。

如:食指、北岛、舒婷、顾城,还有江河、芒克、方含、扬炼、严力、林莽、徐敬亚等。

朦胧诗概念作为一个独特的诗学概念,“朦胧诗”指称的是以食指、北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼、芒克、梁小斌等一批青年诗人创作的探索性新诗为主体的新诗潮。

其思想核心是肯定人的自我价值和尊严,呼唤人道主义和人性的复归。

侧重表达对“文革”政治神话的抗争和反思,对自身价值的追问与探求,对自由理想的追寻;从整体上改变了当代诗歌的基本格局和基本风貌。

特征:诗歌注重创作主体内心情感的抒发,在艺术上大量运用隐喻、暗示、通感等手法来隐示情思,从而使诗歌文本处在表现自己和隐藏自己之间,呈现为诗境模糊朦胧、主题多义莫明的特征,丰富了诗的内涵,增强了诗歌的想象空间。

“地下诗坛”(白洋淀诗群)从兴起于70年代初的北京地下文化沙龙到白洋淀诗歌群落,这一文化的潜流为十年后席卷全国的朦胧诗浪潮,奠定了坚实的基础朦胧诗生成谱系:食指——白洋淀诗群(芒克、多多、根子、林莽)——民刊《今天》特点:由分散走向集中;由各自探索趋向风格一致;由艺术上的幼稚逐渐达到创作上的成熟。

朦胧诗的美学特征:(一)思想内容上的特征:核心精神是对人的反思,人的自我价值的现代确认,对人性复归的呼唤,对人的心灵自由与解放的追求。

80年代诗歌第一篇:80年代诗歌第七章80年代诗歌一、“四五”诗歌运动一次为纪念、缅怀周恩来,控诉“四人帮”的政治性、群众性广场诗歌运动。

再次扬起了文学启蒙的旗帜,表达了人民政治觉醒与政治参与的热情。

1976年1月,50年代以来一直担任政府总理的周恩来逝世,中国各派政治力量的斗争更加激化。

二三月间,在北京、上海、南京、杭州、郑州等城市,发生了有大批民众参与的大规模政治抗议行动。

这一浪潮,在4月初的天安门广场发展到高潮。

4月初的几天里,到广场追悼周恩来,谴责、批判后来被称为“四人帮”的民众多达数百万人次。

这一政治行动所采取的形式,有发表演说,悬挂、设置花圈和挽联,张贴标语等等。

其中,诗歌是被广泛运用的方式。

手写的诗词,贴在广场的灯柱和纪念碑的护栏上,挂在松柏枝叶间,有的当众朗读。

这些诗词,在当时被广泛抄录。

这一悼念和抗议的活动,在4月5日清明节达到高潮。

不久,天安门广场发生的事件,被宣布为“反革命政治事件”,在广场张贴、传抄的诗词被指控为“反动诗词”:“是彻头彻尾的反革命煽动”(注:《人民日报》1976年4月8日社论《天安门广场的反革命政治事件》。

)。

在此后的几个月里,写作、传抄、保存这些诗词的行为,受到追查,一些人为此受到迫害,被定罪、囚禁。

1976年底,在江青等“四人帮”被逮捕,“文革”宣告结束之后,童怀周(注:当时北京第二外国语学院汉语教研室16位教师的集体笔名。

)将他们搜集、保存的部分诗词誊录、张贴于天安门广场,并发出征集散失作品的倡议书。

倡议得到广泛响应。

在征集到的数以万计的诗词中,选出一千五百多篇,编成《天安门诗抄》于1978年12月出版。

《诗抄》所收录的,有的并不是诗词(如挽联、悼词、祭文等)。

诗词中,以并不严格依循格律规则的旧体诗、词、曲居多,新诗只有一小部分:这基本上反映了1976年初“天安门诗歌”中旧体诗与新诗的比例。

旧体诗词的现成格式,可被套用或翻新的比喻、典故,甚至现成的句子,对于非专业写作者而言,是简练而有所隐晦地表达其政治观点和情绪的较佳选择。