古代汉语练习4-词义引申(2)

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:1

古代汉语(2)练习题答案练习题一一、论述题1、词义引申的途径是什么? 详细论述并举例说明答:(1)、延展引申:是指在不改变某词词类的情况下,把原来词义所概括的内容中的某一点在一线上加以延展或突出,用来标志另一事物的引申方式。

如:临,从本义“从高处往低处看”引申出“从上监视着”和“从上面到下面来”(2)、比喻引申:是一个词的基础意义(或本义)用于比喻的用法使其固定化而形成新的义项的一种词义发展的运动。

如:斗,由古时人们生活中常用的器皿(舀酒的勺子),引申出北斗星,只因两者形状相似。

(3)条件引申:是一个词的词义在具体的语言环境中,受句中前后搭配关系的制约而产生新义并进而形成新的义项的一种词义发展的运动。

如:刊,本是砍,所以可以说“刊木”,而引申出“刊误”的“刊”(删改义)是因其与谬误的搭配关系而形成的。

(4)、活用引申:是指古汉语中由于语法上词类活用现象而产生而固化出新义的一种词义引申方式。

如“衣”常作动词用,引申出“穿衣”的意思,它是因为经常活用而产生新义,并为人们所公认的。

2、、写出五言律诗首句不入韵的两种平仄格律形式。

答:五言律诗首句不入韵的仄起式的平仄格式是:仄起仄收式仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

五言律诗平起仄收式(即首句不入韵的平起式)的平仄格式是:平平平仄仄,仄仄仄平平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

3、从词义演变的结果来看古今词义的差异,可以分几个方面?分别详细阐述并举例说明。

答:从词义演变的结果,有三种情况:(1)、词义扩大:词义从古义过度到今义,所反映的客观事物也随之扩大,或由部分扩大到整体,或由个别扩大到一般,或由狭窄变为宽泛,扩大的结果使古义成了新义外延的一部分,这种演变叫词义扩大。

如:河,汉代以前,河特指黄河,不包括一般的河流,后来河扩展为北方河流的总称现代,不论南方水系还是北方水系,都可以称河了。

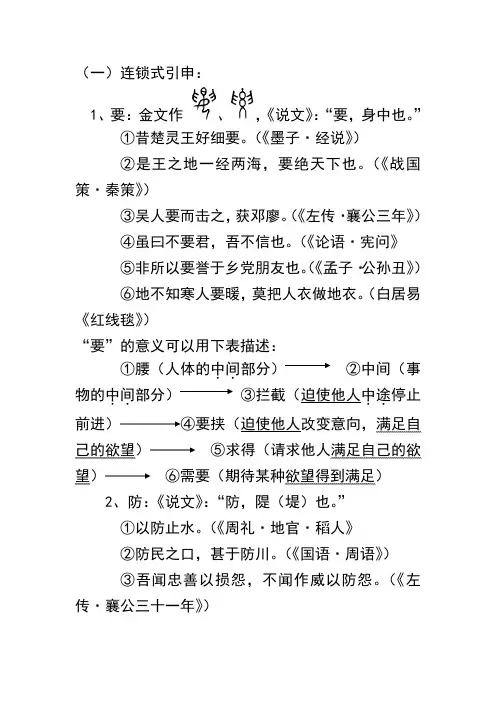

(一)连锁式引申:1、要:金文作、,《说文》:“要,身中也。

”①昔楚灵王好细要。

(《墨子·经说》)②是王之地一经两海,要绝天下也。

(《战国策·秦策》)③吴人要而击之,获邓廖。

(《左传·襄公三年》)④虽曰不要君,吾不信也。

(《论语·宪问》⑤非所以要誉于乡党朋友也。

(《孟子·公孙丑》)⑥地不知寒人要暖,莫把人衣做地衣。

(白居易《红线毯》)“要”的意义可以用下表描述:①腰(人体的中间..部分)②中间(事物的中间..停止..部分)③拦截(迫使他人中途前进)④要挟(迫使他人改变意向,满足自己的欲望)⑤求得(请求他人满足自己的欲望)⑥需要(期待某种欲望得到满足)2、防:《说文》:“防,隄(堤)也。

”①以防止水。

(《周礼·地官·稻人》②防民之口,甚于防川。

(《国语·周语》)③吾闻忠善以损怨,不闻作威以防怨。

(《左传·襄公三十一年》)④义礼义防民。

(盐铁论·本议)祖俗而施教,察失而立防。

(《后汉书·桓谭传》)⑤君子行有防表。

“防”的意义线索可以用下图表示:①堤坝(堵水所用的建筑)②堵水、防止水患(堤坝的作用是堵水)③禁止、防备、防止(由堵水泛指堵塞禁阻等意思)④约束(对人的行为进行约束)⑤规范、标准(有约束而形成的行为规范)以上两例和“朝”的词义引申脉络一样,由本义过渡到直接引申义,再过渡到间接引申义,中间是一环扣一环的关系,就像链条一样。

我们把这种引申脉络称作连锁式引申(也叫做链条式引申)。

(二)辐射式引申:1、节:《说文》:“节,竹约也。

”①竹则笋苞抽节。

(左思《吴都赋》)②其于木也,为坚多节。

(《周易·说卦》)风断蒲草节,霜埋翠竹根。

(杜甫《建都十二郎》)③彼节者有间,而刀刃者无厚。

(《庄子·养生主》)④寒暑易节,始一反焉。

(《列子·汤问》)⑤每闻琴瑟之声,则应节起舞。

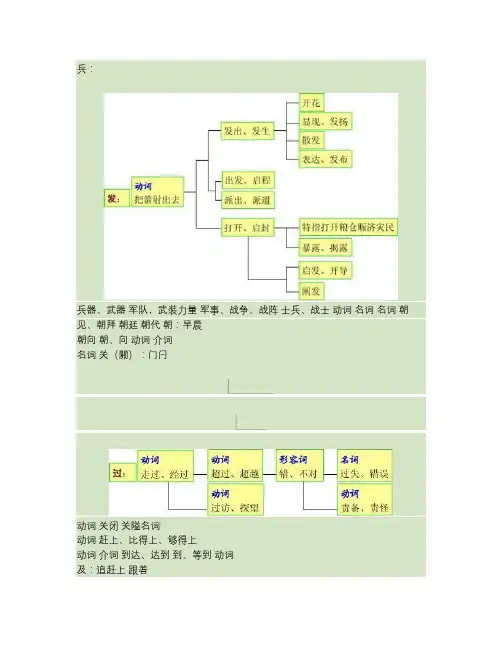

兵:

兵器、武器军队,武装力量军事、战争、战阵士兵、战士动词名词名词朝见、朝拜朝廷朝代朝:早晨

朝向朝、向动词介词

名词关(關):门闩

动词关闭关隘名词

动词赶上、比得上、够得上

动词介词到达、达到到、等到动词

及:追赶上跟着

与、和介词解体、解散开放名词见解动词解说解开解:分解、解剖晓悟、理解动词动词

解脱

解除

抛弃

绝:断绝横渡、跨越、穿越

达到极点、到了尽头极、很、非常动词副词

动词

任:抱,担东西

涉:徒步渡水

动词

树:种植、栽种

长:空间距离大,远

名词担子担当动词责任、任务担保信任

动词听凭、任凭渡水践、踏

进入经历涉猎、浏览关涉、涉及动词树立、竖立、建立

树木名词时间久擅长动词

动词滋生、生长、成长成年年纪大

官长、长官名词。

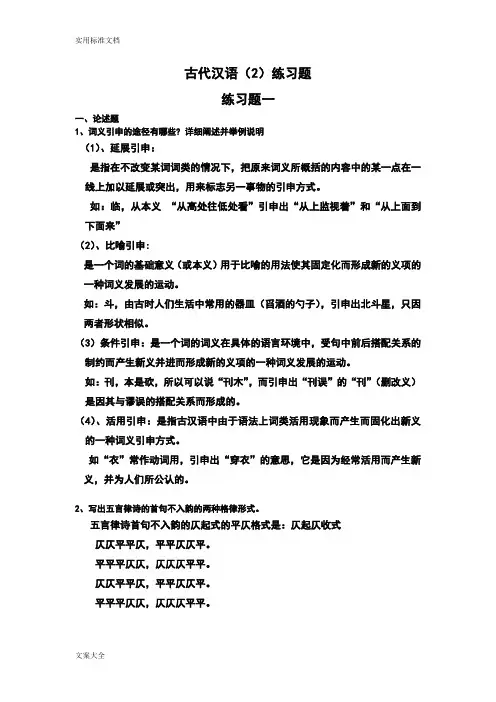

古代汉语(2)练习题练习题一一、论述题1、词义引申的途径有哪些? 详细阐述并举例说明(1)、延展引申:是指在不改变某词词类的情况下,把原来词义所概括的内容中的某一点在一线上加以延展或突出,用来标志另一事物的引申方式。

如:临,从本义“从高处往低处看”引申出“从上监视着”和“从上面到下面来”(2)、比喻引申:是一个词的基础意义(或本义)用于比喻的用法使其固定化而形成新的义项的一种词义发展的运动。

如:斗,由古时人们生活中常用的器皿(舀酒的勺子),引申出北斗星,只因两者形状相似。

(3)条件引申:是一个词的词义在具体的语言环境中,受句中前后搭配关系的制约而产生新义并进而形成新的义项的一种词义发展的运动。

如:刊,本是砍,所以可以说“刊木”,而引申出“刊误”的“刊”(删改义)是因其与谬误的搭配关系而形成的。

(4)、活用引申:是指古汉语中由于语法上词类活用现象而产生而固化出新义的一种词义引申方式。

如“衣”常作动词用,引申出“穿衣”的意思,它是因为经常活用而产生新义,并为人们所公认的。

2、写出五言律诗的首句不入韵的两种格律形式。

五言律诗首句不入韵的仄起式的平仄格式是:仄起仄收式仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

五言律诗平起仄收式(即首句不入韵的平起式)的平仄格式是:平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

3.从词义演变的结果来看古今词义的差异,可以分几个方面?分别详细阐述并举例说明。

从词义演变的结果,有三种情况:(1)、词义扩大:词义从古义过度到今义,所反映的客观事物也随之扩大,或由部分扩大到整体,或由个别扩大到一般,或由狭窄变为宽泛,扩大的结果使古义成了新义外延的一部分,这种演变叫词义扩大。

如:河,汉代以前,河特指黄河,不包括一般的河流,后来河扩展为北方河流的总称现代,不论南方水系还是北方水系,都可以称河了。

古代汉语词义引申四个类别的过程与模式分析古汉语词义引申的过程与模式分析一、例1:分析:从例1可以看出,我们所研究的是汉语词义引申的过程和规律,只有把这些研究清楚了,才能使我们的研究更加深入。

本文对“引申”做出界定:“由已知到未知,或者由部分到整体,由抽象到具体”。

从以上定义我们不难发现,在古汉语中,任何一个词都要被运用于各种场合中,即会与其他的词产生联系,它们之间就必然会有各种各样的联系,这就为汉语词义引申提供了客观基础。

从此,我们不难发现古汉语词义引申的四个方面:( 1)语素引申。

如“天下”、“人心”等,都是单音节的。

在某一特定的环境下就形成了单义词,当新的意义融进原来的词汇里时,原来的意义便消失了。

【试题】【例1】:分析:从例1可以看出,我们所研究的是汉语词义引申的过程和规律,只有把这些研究清楚了,才能使我们的研究更加深入。

本文对“引申”做出界定:“由已知到未知,或者由部分到整体,由抽象到具体”。

从以上定义我们不难发现,在古汉语中,任何一个词都要被运用于各种场合中,即会与其他的词产生联系,它们之间就必然会有各种各样的联系,这就为汉语词义引申提供了客观基础。

从此,我们不难发现古汉语词义引申的四个方面:( 1)语素引申。

如“天下”、“人心”等,都是单音节的。

在某一特定的环境下就形成了单义词,当新的意义融进原来的词汇里时,原来的意义便消失了。

( 2)合成引申。

如“夫”和“妇”这两个词,是先分别作动词和名词使用,而后组合起来构成一个词,表示男性或女性,具体代指什么人物,我们尚无法确定。

( 3)附着引申。

如“水泥”、“粉丝”、“扫帚”等,本身不是语素,它们的意义完全依附于具体的物品上。

( 4)动态引申。

如“动”、“移动”、“流动”等,这些词不仅指动作的变化,而且还指时间的变化、空间的转换等。

因此,这些词都是活用的单音节动词。

古汉语词义引申四个类别的过程与模式分析一、例1:分析:从例1可以看出,我们所研究的是汉语词义引申的过程和规律,只有把这些研究清楚了,才能使我们的研究更加深入。

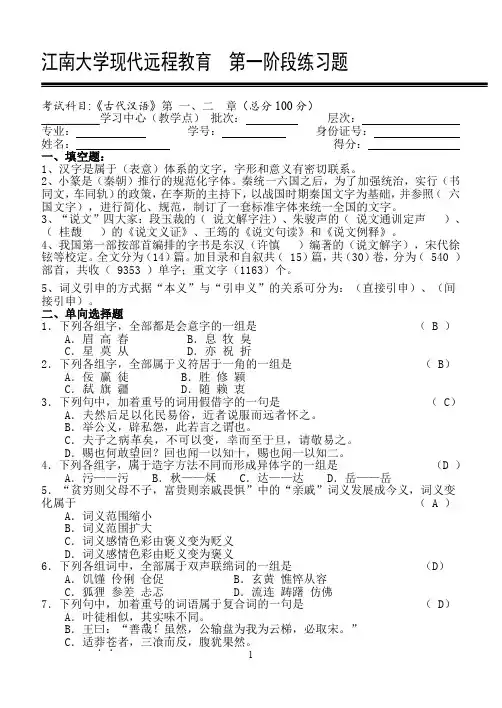

江南大学现代远程教育第一阶段练习题考试科目:《古代汉语》第一、二章(总分100分)__________学习中心(教学点)批次:层次:专业:学号:身份证号:姓名:得分:一、填空题:1、汉字是属于(表意)体系的文字,字形和意义有密切联系。

2、小篆是(秦朝)推行的规范化字体。

秦统一六国之后,为了加强统治,实行(书同文,车同轨)的政策,在李斯的主持下,以战国时期秦国文字为基础,并参照(六国文字),进行简化、规范,制订了一套标准字体来统一全国的文字。

3、“说文”四大家:段玉裁的(说文解字注)、朱骏声的(说文通训定声)、(桂馥)的《说文义证》、王筠的《说文句读》和《说文例释》。

4、我国第一部按部首编排的字书是东汉(许慎)编著的(说文解字),宋代徐铉等校定。

全文分为(14)篇。

加目录和自叙共( 15)篇,共(30)卷,分为( 540 )部首,共收( 9353 )单字;重文字(1163)个。

5、词义引申的方式据“本义”与“引申义”的关系可分为:(直接引申)、(间接引申)。

二、单向选择题1.下列各组字,全部都是会意字的一组是( B )A.眉高舂 B.息牧臭C.星莫从 D.亦祝折2.下列各组字,全部属于义符居于一角的一组是( B)A.佞赢徒 B.胜修颖C.弑旗疆 D.随赖衷3.下列句中,加着重号的词用假借字的一句是( C)A.夫然后足以化民易俗,近者说.服而远者怀之。

B.举公义,辟.私怨,此若言之谓也。

C.夫子之病革.矣,不可以变,幸而至于旦,请敬易之。

D.赐也何敢望.回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。

4.下列各组字,属于造字方法不同而形成异体字的一组是(D )A.污——污 B.秋——秌 C.达——达 D.岳——岳5.“贫穷则父母不子,富贵则亲戚畏惧”中的“亲戚”词义发展成今义,词义变化属于( A )A.词义范围缩小B.词义范围扩大C.词义感情色彩由褒义变为贬义D.词义感情色彩由贬义变为褒义6.下列各组词中,全部属于双声联绵词的一组是(D)A.饥馑伶俐仓促 B.玄黄憔悴从容C.狐狸参差忐忑 D.流连踌躇仿佛7.下列句中,加着重号的词语属于复合词的一句是( D)A.叶徒相似,其实..味不同。

词义的引申例句一词义引申的方式(一)连锁式引申:以本义或某引申义为起点,连续向同一个方向引申出新的意义。

朝:zhāo,会意字。

上、下为“莽”(草丛),中间为“日、月”。

表明太阳已从草丛中升起,月亮还未落下,即早晨。

①朝晖夕阴,气象万千。

(早晨)(范仲淹《岳阳楼记》)②此吾祖太常公宣德间执此以朝。

(朝见)(归有光《项脊轩志》)③于是入朝见威王。

(朝廷)(《战国策·邹忌讽齐王纳谏》)④逮奉圣朝,沐浴清化。

(朝代)(李密《陈情表》)[本义]①早晨–[引申义] cháo②(时间到行为)朝见 - ③(行为到处所)朝廷 - ④(具体到抽象)朝代(二)辐射式引申:以本义或某引申义为中心,从不同的角度引申出新的意义。

拔:形声字。

形旁“扌”,声旁“犮”(bá)。

《说文解字》:拔,擢也。

即拔出来。

①项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞。

(拔出)《史记·鸿门宴》②是以先帝简拔以遗陛下。

(提拔)(诸葛亮《出师表》)③天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。

(超出)(李白《梦游天姥吟留别》)④其后秦伐赵,拔石城。

(攻取)(《史记·廉颇蔺相如列传》)⑤亦必有坚忍不拔之志。

(动摇)(苏轼《晁错论》)(三)连锁式兼辐射式引申连锁式引申所举例“朝”,还有引申义“对着、向着”,由“朝见”引申而来。

桂水分五岭,衡山朝九疑。

(对着)(李白《江西送友人之罗浮》)辐射式引申所举例“拔”,还有引申义“突然、迅捷”,由“突出、超出”引申而来。

但愿清商复为假,拔去万里云间翔。

(迅捷)(柳宗元《笼鹰词》)拔:①拔出、拔起 - ③突出、超出 - ⑥突然、迅捷——连锁式引申二分析词的引申义示例1.亡,会意字。

古时写作亾,由“人”“乚”(yǐn,隐蔽)两部分构成。

会意为逃亡。

①今亡亦死,举大计亦死。

(逃亡)(《史记·陈涉世家》)②孔子时其亡也,而往拜之。

(出外)(《论语·阳货》)③秦无亡矢遗镞之费。

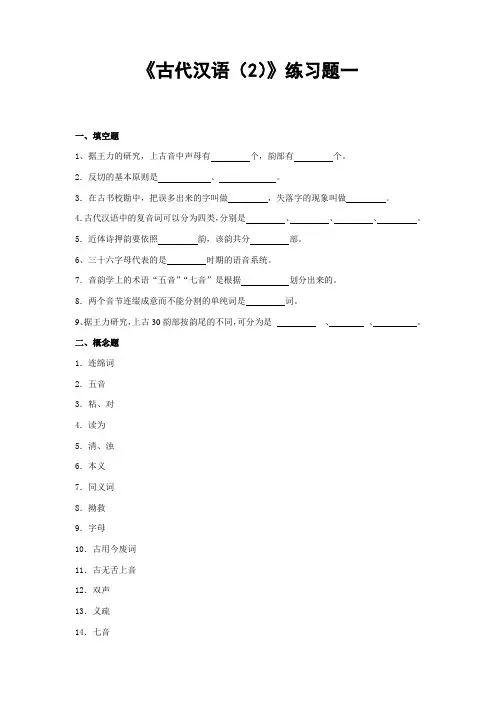

《古代汉语(2)》练习题一一、填空题1、据王力的研究,上古音中声母有个,韵部有个。

2.反切的基本原则是、。

3.在古书校勘中,把误多出来的字叫做,失落字的现象叫做。

4.古代汉语中的复音词可以分为四类,分别是、、、。

5.近体诗押韵要依照韵,该韵共分部。

6、三十六字母代表的是时期的语音系统。

7.音韵学上的术语“五音”“七音”是根据划分出来的。

8.两个音节连缀成意而不能分割的单纯词是词。

9、据王力研究,上古30韵部按韵尾的不同,可分为是、、。

二、概念题1.连绵词2.五音3.粘、对4.读为5.清、浊6.本义7.同义词8.拗救9.字母10.古用今废词11.古无舌上音12.双声13.义疏14.七音15.偏义复词16.韵部17.古今传承词18.貌19.阴声韵20.衍文三、辨析题(同义词辨析)1.畏惧2.蓄养3.肌肉4.之往5.笑哂6.谏诤7.步跬8.杀轼9.耻辱四、归纳题(在上古音系中,“其”属之部,“奇”属歌部,“振”属文部,按王力先生的关于上古音系三十韵部说,指出下列各字的归部情况)阮纹幽淡冬芝文识药慎之鱼侵终烝宵晨职旗骑五、论述题1、词义引申的途径有哪些?举例说明。

2.写出五言律诗的首句不入韵的平起式的格律形式。

3. 词义引申的类型有哪些?举例说明。

4.写出五言律诗的首句入韵的仄起式的格律形式。

5.什么是本义、引申义,两者的关系怎样?6、举例说明可以从哪几个方面辨析同义词?7.三十六字母代表的是哪一个时期的语音系统,三十六字母中的全清声母有哪些?8.写出五言律诗的首句不入韵的仄起式的格律形式。

9.从词义演变的结果看古今词义的差异,有哪几种情况?举例说明10.论述上古音系中唇音和舌音的研究成果。

11.写出五言律诗的首句入韵的平起式的格律形式。

12.写出五言律诗最常见的格律形式。

《古代汉语(2)》练习题二一、填空题1.《史记》是我国第一部体的通史,全书包括、、、和。

现在最通行的所谓“三家注本”,它们分别是:南朝宋、唐、唐。

古代汉语(下)古代汉语(下)(四)词的本义和引申义⼀个词往往不只具有⼀个意义。

当⼀个词的意义不断引申,⽽旧词义不会消失,这样⼀个词就积淀了许多义项,形成⼀词多义。

我们在学习古代汉语的时候,掌握词义是最基本的要求,⽽要很好地掌握词义,就必须对⼀词多义或词义系统有清楚的了解。

死记硬背⼀个词有多少个意义,那是不可能的。

只有对词的本义和引申义进⾏排列,才有可能对词义系统作出归纳,然后根据具体的上下⽂确认词义,读懂古书。

⼀、词的本义以及本义的探求所谓词的本义,顾名思义就是词的本来意义。

这种本来意义,是指上古⽂献材料能够证明的本义。

因为远古汉语的词可能还有更原始的意义,但是我们现在已经⽆从考证了。

词的本义是词义引申的起点,是其他意义派⽣的源头,是维系整个词义系统的枢纽,因此探求词的本义,可以精确地掌握词义,了解词义的演变规律,掌握词义系统。

抓住本义是理解引申义和掌握词义系统的关键。

探求词的本义,主要有两种⽅法:⼀是借助词的书写形式,即分析字形。

因为汉字是表意体系的⽂字,字形和意义有着密切的关系。

⼀个词⽤什么形体的字来书写,是按照造字时代词所表⽰的意义拟定的,因此词的本义,⼀般可在字形上得到反映。

⽐如“诛”字在古书中有时表⽰诛杀,如《尚书·泰誓》:“商罪贯盈,天命诛之。

”有时表⽰责求,如《公孙⽆知之乱》:“诛屦于徒⼈费,弗得。

”有时表⽰谴责,如《论语·公冶长》:“於予与何诛?”诛杀、责求、谴责三者何者为本义?⼜如教材(95页)举到的“向”字,甲⾻⽂作,是个象形字,画的是房⼦和窗⼝,因此其本义是向北的窗户,《诗·豳风·七⽉》“塞向墐户”⽤的就是本义。

“道”字从⾡,本义与⾛路有关,《说⽂》解为“所⾏道也。

”“理”字从⽟,因此“理”的本义是“治⽟”。

“长”字甲⾻⽂作,象⼈头上的长发,本义即长短之“长”。

下⾯再举些例⼦进⾏说明。

⼆是要考察⽂献语⾔⽤例。

如果仅仅根据字形来探求本义,有时是难以办到的。

古代汉语练习(词类活用)班级:姓名:学号:一、简答:1、什么是古代汉语的词类活用?古代汉语中的词类活用有哪几种?2、怎样区别使动用法和意动用法?试举例说明。

并说明如何翻译。

3、试说明名词做状语主要有哪几种情况。

4、名词、形容词用作动词的情况主要有哪些?应该如何辨认?二、多项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出二个至四个正确的答案,并将其号码分别填在题干后的括号内,多选、少选、错选均无分。

每小题1分,共5分)1.下列各句中加着重号的词,属于词类活用的是()A.斩一首者爵一级B.能富贵将军者,上也C.曹人凶俱,为其所得者棺而出之D.夫鼠,昼伏夜动,不穴于寝庙,畏人故也2.下列各句中加着重号的词属于名词作状语的是()A.裂裳衣疮,手往善药B.其经承子厚口讲指画为文词者,悉有法度可观C.范增数目项王D.诸侯宾至3.下列各句含宾语前置现象的是()A.姜氏何厌之有B.楚君之惠,末之敢忘C.除君之恶,唯力是视D.昭王南征而不复,寡人是问4.对下列各句中加着重号的词组分析错误的是()A.子重使太宰伯州犁待于王后(动宾)B.将塞井夷灶而为行也(连动)C.臣之壮也犹不如人(主谓)D.以勇力之所加而治智能之官(偏正)5.下列句子中有使动用法的是()A.秋九月,晋侯饮赵盾酒,伏甲将攻之B.是时万石君奋为汉王中涓,受手谒,人见平C.见灵辄饿,问其病,曰:“不食三日矣。

”食之,舍其半D.仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱四、指出并具体说明下列文句中的词类活用现象:1.秦数败赵军,赵军固壁不战。

(秦与赵兵相距长平)2.赵王不听,遂将之。

(秦与赵兵相距长平)3.身所奉饭饮而进食者以十数,所友者以百数。

(秦与赵兵相距长平)4.括军败,数十万之众遂降秦,秦悉阬之。

(秦与赵兵相距长平)5.信数与萧何语,何奇之。

(韩信拜将)6.王必欲长王汉中,无所事信。

(韩信拜将)7.吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎?(韩信拜将)8.何闻信亡,不及以闻,自追之。

古代汉语(2)16秋在线作业2一、单选题(共 10 道试题,共 25 分。

)1. 在唐代,“疏”是科举考试的标准教材,所以又称为. 传. 笺. 正义. 音义正确答案:2. 以下各项关于词义变化的例子,属于词义扩大现象的一项是(). “领”由“脖子”义到“衣领”义. “臭”由“气味”到“秽气”. “河”由“黄河”义到“河流”义. “劝”由“鼓励”义到“规劝”义正确答案:3. 古汉语中,“之——往”的差异在于(). 词义内容不同. 语法功能不同. 等级观念和感情色彩. 习惯用法不同正确答案:4. “适莽苍者,三飡而反,腹犹果然”中“果然”的文中义是(). 饱的样子. 的确. 真的燃烧. 认为……对正确答案:5. 关于“对”的定义,下列各组正确的说法是(). 在一首律诗中,前一联的对句与下一联的出句第二字的平仄必须相同。

. 在一首律诗中,前一联的对句与下一联的出句第二字的平仄必须相反. 是指同一联内的出句和对句的平仄必须相同. 是指同一联内的出句和对句的平仄必须相反.F.G.正确答案:6. “且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者”中存在的特殊语法现象是(). 使动用法. 意动用法. 名词用作状语. 名词作动词正确答案:7. 古韵学家把韵分为三大类。

一类是以鼻辅音[-m]、[-n]、[-?]收尾的,叫( ) . 阴声韵. 阳声韵. 入声韵. 上声韵正确答案:8. 既疏通经文又疏通注的意义的注解术语是. 笺. 注. 传. 义疏正确答案:9. “魏王贻我大瓠之种,我树之成”中“树”的意思是( ). 树木. 树立. 种植. 成长正确答案:10. “是故质的张而弓矢至焉”中“的”的意思是(). 箭靶. 盾牌. 箭靶正中的圆心. 语气词正确答案:古代汉语(2)16秋在线作业2二、多选题(共 10 道试题,共 25 分。

)1. 在先秦古声母研究的成就中,清代学者钱大昕提出的是. 娘日归泥. 古无轻唇音. 古无舌上音. 喻四入定正确答案:2.. -. -. -. -正确答案:3. 下列句子中,“之”字是代词的有. 当其无,有车之用。

古代汉语练习(四)——词义引申

一、根据下列各句分析“亡”的本义、直接引申义和间接引申义。

1.天行有常,不为尧存,不为桀亡。

(《荀子·天论》)

2.今亡亦死,举大计亦死。

(《史记·陈涉世家》)

3.今刘表新亡,二子不协。

(《资治通鉴》卷六五)

4.诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

(苏洵《六国论》)

二、解释下列各词在句中的意义,并指出其为本义、引申义还是假借义。

1.顾

提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志。

(《庄子·养生主》)

常思奋不顾身,以徇国家之急。

(司马迁《报任安书》)

2.时

受时与治世同,而殃祸与治世异。

(《荀子·天论》)

百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饑矣。

(《孟子·梁惠王上》)

3.息

去偃王之仁,息子贡之智。

(《韩非子·五蠹》)

望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰。

(《楚辞·哀郢》)

4.相

相鼠有皮。

(《诗·鄘风·相鼠》)

巫医乐师百工之人,不耻相师。

(韩愈《师说》)

附:同义词辨析举例

1、宫、室:都可以用来指“房屋、住宅”。

但是,“宫”后来专指宫殿,“室”则指内室。

两者范围广狭、侧重的方面不同。

2、婦、女:“婦”指已婚女子,引申为媳妇;泛指女性。

“女”,妇女,引申为未婚女子、女儿。

3、貧、窮:“貧”,没有钱财,与“富”相对;“窮”,阻塞不通,与“通”或“达”相对,引申为走投无路、不得志、生活窘迫。

两者侧重的方面不同。

4、賊、寇、盗、偷:“賊”本义是害人,引申为杀害,敌人的蔑称。

“寇”指盗匪,引申为入侵者,侵犯,骚扰。

“盗”指盗窃,引申为偷东西的人,强盗。

“偷”本义指“苟且”,引申为刻薄,偷窃。

四者本义不同,引申义的侧重点也不一样。

5、襲,无钟无鼓为襲;伐,有钟有鼓为伐;侵,不合理的进入。

6、去,离开。

適,前往;前去。

往,走;到。

7、飢,肚子饿。

饑,年成不好,饥荒。

餓,严重的饥饿。

参考答案:

一、例句2用的是“亡”的本义,指“逃亡”。

例句4用的是直接引申义,指“失去”。

例句

1、3用的是间接引申义,指“消亡;灭亡”。

二、1、例句①用的是本义,意思是“(回头)看”。

例句②用的是引申义,意思是“顾念;顾惜”。

2、例句①用的是引申义,指“天时”。

例句②用的是本义,指“季节;时节”。

3、例句①用的是假借义,指“停息”,这个意义后来写成“熄”。

例句②用的是本义,指“叹息”。

4、例句①用的是本义,意思是“看”。

例句②用的是引申义。