浅论古代汉语中词义引申与词义转移的关系

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:2

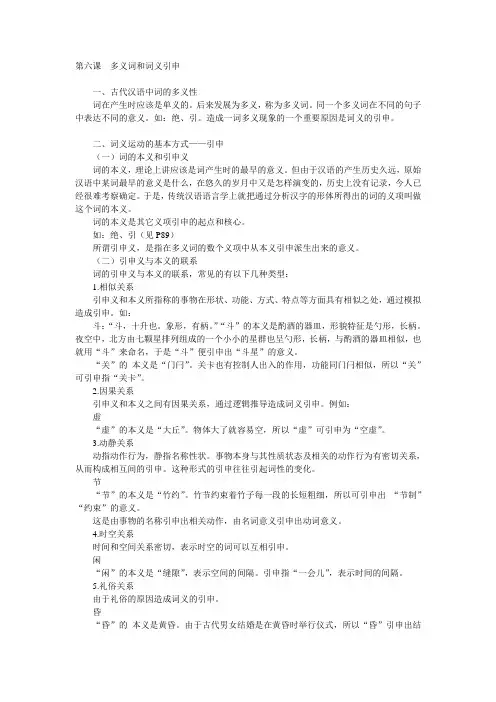

浅谈词义引申的方式和特点【内容摘要】古代汉语辞汇中词的特点之一就是多义现象普遍存在。

多义现象的形成源于词义的派生,即词义的引申。

词义的引申是如何实现的?词义的引申有着如何的特点和规律? 本文借鉴其他学术论著的基础上,结合自己在学习中的有关理解和熟悉,谈谈词义引申的主要方式及其规律。

【关键词】词义引申方式规律汉语的历史超级悠长,几千年来,汉语经历了漫长的发展转变进程。

汉语的辞汇也是如此,多少年来,除一些个别的辞汇大体意义不变外,其他大多发生了转变。

常常所见的一个词有几个、乃至几十个意义。

这个词众多的含义之间并非是并列的关系,其中有一个是本义,其他的都是从本义引申出来的含义,叫引申义。

例如“道”字,本指实实在在的“路”,后引申为自然界中抽象的“路”,即规律;又由此引申为治理国家的方针政策,这是在“规律”一义的基础上进一步具体化后产生的含义。

词义的引申表现了词义的发展转变,知道一个词的本义、引申义的区别,理解词义就会更深刻、更准确。

一、词义引申的主要方式词义引申是词义运动转变的最多见的方式,也是词义内部运动的大体形式。

词义从不同角度去看,引申的方式也各有不同。

从引申义与本义的关系角度来看,词义引申可以分为直接引申和间接引申两类。

从引申义的发展方向和引申范围看,又分为辐射式引申和连锁式引申①。

这里主要谈谈直接引申和间接引申。

引申义是由本义发展衍化而来的,可是,古代汉语中一个词往往有许多引申义,从本义直接引申叫做直接引申,由引申义再引申就叫做间接引申。

例:“月”的本义是“月亮”,由月亮的阴晴圆缺的特点引申为计时单位,如“一日不见,如三月兮”(《诗经·王风·采葛》),这是直接引申;由“计时单位”引申为“每一个月,月月”的意义,如“月攘一鸡,以待来年然后已。

”(《孟子·滕文公下》)对本义来讲,这就是间接引申。

有些直接引申义,不仔细考察就不容易发现,如“朝代”的“朝chao2”是“朝zhao1”引申来的,语音也变了,不容易发现。

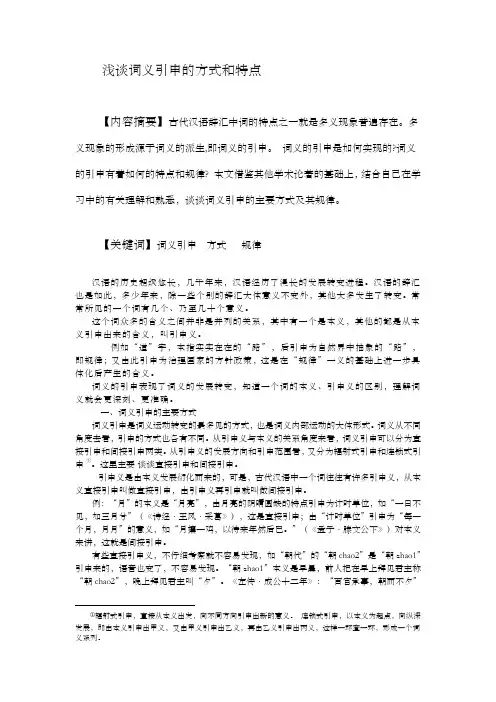

学习活动2 把握古今词义的联系与区别任务一探究一词多义词的本义、引申义1.词的本义指词的本来的意义。

如“引”:许慎《说文解字》解释为“开弓也”,本义是拉开弓。

成语“引而不发”的“引”,就用引的本义,其他意义如“延长、引申、引导、引退”等,都是从“开弓”这个意义派生出来的。

2.词的引申义由本义派生出来的意义叫引申义。

引申义和本义密切相关,本义是引申义的根据,引申义是本义的发展,本义只有一个,而引申义可以有一个甚至几十个,这些意义都是跟本义有着意义上的联系,一词多义的现象就是由此产生的。

词义引申的一般规律:(1)由具体实在意义虚化为抽象概括的意义。

如甲骨文“兵”字,是双手持斧的形象,本义是兵器,如“兵革非不坚利也”(《得道多助,失道寡助》);接着引申为拿兵器的人,即士兵,如“兵强马壮”;然后引申为抽象的意思,如“兵连祸结”中的“兵”解释为“战争”。

(2)由词性变化产生新义。

如“六艺经传皆通习之”(《师说》)中的“传”是名词,解释为“古代解释经书的著作”,而到了“师道之不传也久矣”中,“传”就成了动词,解释为“流传”,而在“所以传道受业解惑也”中解释为“传授”。

(3)由本义经过通假现象变成通假字。

如“君子生非异也”(《劝学》)中的“生”同“性”,即天性,属于字形相近通假。

另外还有字音相同或相近通假,如“则知明而行无过矣”中的“知”同“智”。

(4)借助修辞手法产生新义。

如“假舟楫者”(《劝学》)中的“楫”原本是划船工具,在这里指船,这是用了借代的修辞。

词义引申的方式:第一种方式是由一个意义向各个不同方面的引申。

我们称之为“辐射式的引申”。

例如“節(简化为节)”字,它的本义是竹节。

许慎《说文解字》:“节,竹约也。

”左思《吴都赋》:“竹则……苞笋抽节。

”由这个本义产生出下列引申义:①用于树木,则指木节。

《后汉书·虞诩传》:“不遇槃根错节,何以别利器乎?”②用于动物,则指关节。

《庄子·养生主》:“彼节者有间,而刀刃者无厚。

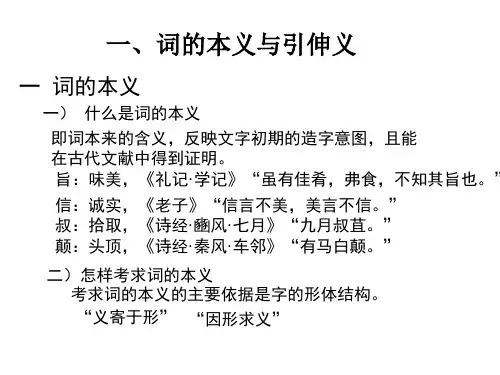

古今词义的演变古今词义的演变,是指一个词的意义从古到今的发展变化。

这跟我们前面讲的“词义的引申”不完全相同。

“词义的引申”着重讨论一个词的各种各样的意义是怎样演变出来的。

“古今词义的演变,,则着重于讨论一个词由古到今词义上有无变化或发生了什么样的变化。

一、古今词义演变的一般情况从词义演变的结果上看,大致有三种情况:(一)古今词义基本相同汉语词汇在由古到今的发展过程中,有一些词的意义基本上没有发生什么变化。

例如:山、水、风、雨、雪、人、牛、马、羊、茶、酒等。

这类词大都是汉语的基本词汇,它们对于保持汉语的相对稳定有重要作用。

需要指出的是,这种古今意义基本相同的词是不多的,我们不要看到这些词大都是基本词汇,就反过来认为基本词汇意义上都没有什么变化。

事实上,基本词汇中的许多词,由古到今,意义上也都发生了一些变化。

(二)古今词义完全不同这类词,在字形上古今是相同的,但意义上却看不出任何联系。

它们或者原来就是两个不同的词,但也可能原来是同一个词,由于意义几经辗转,我们现在还没有发现它们在词义上的联系,因此,暂时作为同一个词处理。

“抢”这个词在元明以前,都只有“碰”、“撞”的意思,《战国策·魏策》:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。

”《庄子·逍遥游》:“我决起而飞,抢榆枋。

”元明之交,才有了“抢夺”的意思。

“绸”这个词古代是“缠绕”的意思,《尔雅·释天》:“素绵绸杠。

”郭璞注:“以白地绵韬旗之杆。

”郭氏的意思是说,所谓“绸杠”,就是用白底子的绵把旗杆缠裹起来。

今义则指“绸缎”。

这类词古今意义完全不同,阅读古书时照今义去理解就不通。

这对初学者来说是有困难的,但它常常逼得你去查问,也就不容易弄错了。

而且,这类词的数量也十分有限,对阅读古书来说问题不是很大。

(三)古今词义同中有异古今词义演变的结果是,绝大多数词古今意义之间既有联系又有发展,既有某些相同之点又有某些不同之处。

有些时候,某词用今义去理解,好像能够讲通,其实并不准确,甚至把意思全弄反了。

《古代汉语》第一篇:《古代汉语》一、古代汉语的定义、分期及它的两大系统等1、古代汉语,就是指我们的祖先长期使用的汉民族的共同语,是相对于现代汉语而言的。

2、古代汉语的历史分期:古代汉语的书面形式从有文字记载到五四运动已有三千多年的历史,一般可以把古代汉语分为:远古汉语(殷商甲骨文时期)-上古汉语(先秦两汉时期)—中古汉语(魏晋至隋唐五代时期)—近古汉语(宋代以后至五四运动前期)-现代汉语(五四运动以来)(注:近古汉语,宋元至鸦片战争战争时期;早期现代汉语,鸦片战争至五四运动。

)3、古代汉语是一个比较广泛的概念,大致说来它分为两个系统:一个是以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语言以及后来历代作家仿古的作品中的语言,也就是通常所谓的文言;一个是唐宋以来以北方话为基础形成的古白话。

4、清废除科举制后设立小学,小学分为文字、音韵、训诂,隋唐以后分此三类。

二、汉字的构造(一)汉字的历史1、汉字的形体演变:甲骨文(卜辞)-金文(钟鼎文)-战国文字—大篆(籀文)—小篆(秦篆)—隶书—草书、楷书(真书、正书)行书(1)汉字起源于图画。

(2)甲骨文:是龟甲兽骨文字的简称,又叫卜辞、殷墟卜辞,是我们发现最早的文字,具有很强的图画性。

它是殷商王朝用来记载占卜吉凶之事的文字,已具备象形、指事、形声、会意等结构,也有一些借用表义的假借字,是最早的成系统的古文字。

(3)金石文字:较甲骨文,字形比较稳定,传达的文字信息更丰富,展示的社会面更开阔。

①金文,又叫钟鼎文,是商周时期铸刻在青铜器上的文字;青铜器本是奴隶主贵族的日常生活用具,后来主要用来祭祀、宴请上面以记载典祀、歌颂战功、订立盟约等。

②石文:可在石头上的文字。

(4)篆:①大篆,又叫籀文、篆籀,秦代建立以前秦地区使用的文字。

②小篆,被成为中国汉字的第一次革命,基本上脱离了图画抽象,较规范;笔画趋向简单,圆润。

(5)隶书:又叫八分书,有美感,很舒展,据说是秦朝狱隶陈邈发明,有古隶在(或叫秦隶)和今隶(或叫汉隶)之分,向方块字迈进了一大步,笔画简单,明了,是中国汉字的第二次革命。

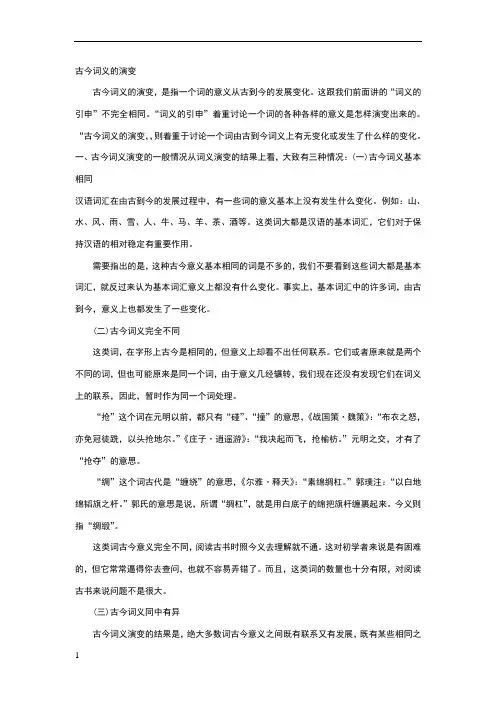

词义的演变

词义的演变是指词的形式不变而意义发生了变化。

引起词义变化的因素很多,如“布”,古代只指麻织物,而今天则是棉、麻、化纤织物及混纺织物的统称,这是由于现实现象的变化而引起的词义变化。

再如“虹”,古人认为它是一种有生命的虫,能饮水,而今天人们则认识到“虹”是由于阳光照在水滴上,经折射、反射、衍射而形成在雨幕或雾幕上的彩色圆弧,是一种天气现象。

这是由于人们对现实现象认识的发展而引起的词义的变化。

词义的演变,从其演变的结果来看,新义不外是旧义的扩大、缩小和转移三种情况。

词义的扩大

一个词的意义,如果演变后所概括反映的现实现象的范围比原来的大,这就是词义的扩大。

如汉语中的“江、河”,原专指长江、黄河,现指所有的江河;“皮”原专指野兽的皮,现则泛指皮肤,这些都是词义的扩大。

词义的缩小

一个词的意义,如果演变后所概括反映的现实现象的范围比原来的小,这就是词义的缩小。

如“丈人”,原指年长的男子,现专指妻子的父亲;“臭”原指一切好闻和难闻的气味,现则只指臭味,这些都是词义的缩小。

词义的转移

即原来的词义表示某类现实现象,后来改变为表示另一类现实现象,这种现象就是词义的转移。

如“涕”原指眼泪,今指鼻涕;“牺牲”原指为祭祀而宰杀的牛羊等牲畜,现指为了正义事业而舍弃自己生命。

这些都是词义的转移,及原来指称甲事物,现在变成指称乙事物了。

相关阅读

古代汉语:词义的扩大、缩小和转移

古代汉语:古今异义

这些古今异义词,竟这么好理解

古代汉语:虚词“之、其、而、以、于”。

《古代汉语》基本知识总结一.基础知识1.《汉语大字典》目前收录汉字最多的字典,收录汉字56000个左右,分为200个部首。

2.《说文解字》东汉许慎著,全书用540个部首,是我国历史上第一部字典。

3.《辞海》仍是综合性辞书,它所收录的词条包括成语典故、人名地名及各门学科的名词术语等。

4.《辞源》修订为阅读古籍用的工具书和古典文史研究工作者的参考书。

5.汉字排列方法(1)按音序排列(2)按部首和笔画排列(3)按号码排列二.古代的注音方法1.直音法:用同音字来注音。

例如《康熙字典》:“屯,音肫。

”“尨,音茫。

”2.反切法:用两个字合注一个汉字的音,上字取声母,下字取韵母和声调。

例如:毛:莫袍切,东:德红切3.叶音法:为读诗歌押韵临时改变一个字的读音注音。

是一种应当否定的注音发。

三.六书:战国末年的文字学理论象形:把事物的轮廓或具有特征的部分描画出来创造汉字。

指事:用记号指出事物特点的造字方法。

会意:组合两个或两个以上的形体表达一个新的意义造字。

形声:由意符和声符两部分组合创造汉字。

转注:同一部首且意义相同的字互训叫“转注”。

假借:依据读音相同或相近的原则,借原有字形,表达新的意义。

四.古书用字(一)、古今字1、定义:不同历史时期用来记录同一个词的形体不同的字,先出现的为古字,后出现的为今字。

古字和今字合称为“古今字”。

如:莫——暮其——箕要——腰2.今字产生的原因:(1)词义分化:解——懈取——娶益——溢(2) 同音假借:然——燃其——箕何——荷(二)异体字1、定义:两个或两个以上字形不同而读音相同、意义相同,任何情况都可以互相替代的字。

2、异体字的分类:(1)造字法不同:泪:涙笔:筆岩:巌岳:嶽(2)造字法相同但偏旁不同:暖:煖訴:愬俯:俛略:畧群:羣杯:盃線:綫煙:烟五.古今词义的异同(一)古今词义在范围上的差异1、词义扩大:一个词的今义范围比古义大就是“词义扩大”。

菜——古:蔬菜。

今:与“饭”相对。

古代汉语知识大全古代汉语一、基本概念六书——“六书”就是汉字的六种结构类型,包括“指事、象形、形声、会意、转注、假借”。

现在一般认为,前四种是造字法,而转注和假借是用字法。

指事——《说文》解释:“指事者,视而可识,察而见意,上下是也。

”指事就是这样一类字,看到它的外形就可以知道它指的是什么,仔细辨察它的结构就可以明白它的意思了,“上”、“下”两字就属于这一类。

象形——《说文》解释:“象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。

”象形这类字,画成那个事物的样子,随着那个事物形体的弯曲而弯曲,“日”、“月”两字就属于这一类。

形声——《说文》解释:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

”形声这类字,根据事物的类别特点选一个字作为该字的形符,再取一个读音相同或相近的字作为该字的声符,形符和声符相配而形成一个新字,“江”、“河”两字就属于这一类。

会意——《说文》解释:“会意者,比类合谊,以见指伪,武信是也。

”会意这类字,就是把两个或两个以上相关的字合成一个字,把这两个或两个以上的字的意义组合在一起,来共同体现一个新的意义,“武”、“信”就属于这一类字。

古今字——指不同时代为记录同一个词(或语素),先后使用的不同形体的一组字。

使用在先的是古字,使用在后的是今字。

如:“债”字,本写作“责”,“债”是在“责”的基础上产生的,“责”与“债”形成了古今字。

异体字——异体字指形体结构不同,但意义完全相同可以相互替代的两个字。

如“泪”和“氵戾”、“凭”和“凴”等。

通假字——用甲字来记录与甲字同音或者近音的字的意义就是通假字。

如“说”通“悦”、“昏”通“婚”、“女”通“汝”等。

繁简字——简化字与被简化的繁体字合称为繁简字。

由繁趋简是汉字发展的总趋势,简体字的出现可以追溯到甲骨文时代。

现代说的“繁简字”有特定含义,“简化字”特指1956年国务院公布的《汉字简化方案》所颁布的简化字;“繁体字”特指与简化字相应的繁写楷书字体。

如“后”与“後”、“余”与“餘”。

古汉语中的词义转移现象作者:吕永海来源:《新高考·语文学习(高一高二)》2016年第03期古汉语中的一些词义,随着历史的发展,由原来表示的对象,转移到了表示另外一种对象,古今之间的差别较大,而且没有明显的联系,这就是词义的转移现象。

古汉语中的这种现象在今天看来颇令人费解,在文言文中却随处可见,例如“烈士暮年,壮心不已”(曹操《龟虽寿》)中的“烈士”,本指有操守有抱负的男子,现在则专指为革命事业献身的人。

再如成语“运斤成风”中的“斤”,古汉语中是指“斧子”,现代汉语中却常用作量词,词义发生了转移。

同学们在学习文言文时,经常会遇到这种词义被转移的现象,也容易犯用今义解释古义的错误,所以,我们有必要了解一些古汉语词义转移的具体类型和辨析方法。

一、由表示甲事物转移到表示乙事物。

例①柳宗元《捕蛇者说》:“蒋氏大戚,汪然出涕曰:君将哀而生之乎?”(“涕”古汉语中指“眼泪”,今义转移为“鼻涕”)例②《史记·屈原列传》:“乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚子。

”(厚币,古汉语是指“丰厚的礼物”,今义转移为“钱”)二、由表示甲动作转移为表示乙动作。

例①《史记·廉颇蔺相如列传》:“臣尝有罪,窃计欲亡走燕。

”(走,古汉语是指“逃跑”,今义转移为“步行”)例②范仲淹《岳阳楼记》“登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然。

”(去,古汉语是指“离开某地”,今义转移为“到某地去”)三、由表示甲义的范围转移到表示乙义的范围。

例①《荀子·君子》:“敬贤者存,慢贤者亡。

”(此处的“慢”是指“怠慢”,今义转移为“速度缓慢”,与“快”相对;古今词义的范围,也从心理活动转移到动作方面来了)例②陶渊明《桃花源记》:“中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

”(“鲜美”的古义是指“鲜艳美丽”,今义转移为“食物的味道好”,表示的范围也由事物外在的颜色(视觉)转移到表示事物的味道/嗅觉、味觉了)四、由甲义转移为乙义时,词性同时也发生了转移。

古代汉语词义引申的规律

古代汉语中的许多词汇都有着丰富的引申意义,这些引申意义往往是在语言使用中逐渐形成的。

这些引申意义的形成规律,可以总结为以下几点。

一、从具体到抽象

许多词汇最初是用来描述具体事物的,但随着时间的推移,这些词汇的意义逐渐扩展到了抽象领域。

比如,“心”最初是指人体的心脏,后来引申为人的思想、情感等抽象概念;“口”最初是指人体的口腔,后来引申为说话、言语等抽象概念。

二、从狭义到广义

许多词汇最初是用来描述某个特定的事物或现象的,但随着时间的推移,这些词汇的意义逐渐扩展到了更广泛的范围。

比如,“书”最初是指写在竹简或木牍上的文字,后来引申为一切文字记录的载体;“鸟”最初是指某些有羽毛的动物,后来引申为所有有翅膀的动物。

三、从表面到内在

许多词汇最初是用来描述事物的表面特征或外在形态的,但随着时间的推移,这些词汇的意义逐渐扩展到了事物的内在本质。

比如,

“美”最初是指事物的外在美丽,后来引申为事物的内在优美、高尚的品质;“善”最初是指人的行为表现,后来引申为人的内在品质和道德水平。

四、从单一到多样

许多词汇最初是用来描述某个单一的事物或现象的,但随着时间的推移,这些词汇的意义逐渐扩展到了更多的事物或现象。

比如,“山”最初是指高耸的自然地形,后来引申为各种高大的建筑物或物体;“水”最初是指液态的H2O分子,后来引申为各种液体。

古代汉语词义的引申是一种自然而然的语言演变过程,它反映了人们对事物认识的不断深化和扩展。

这种引申规律不仅在古代汉语中存在,在现代汉语中同样适用。

如何理解词义的转化和引申词义的转化和引申是语言发展的重要方面,它使得词汇变得丰富多样,更好地表达我们的思想和感情。

对于中学生来说,理解词义的转化和引申不仅可以提升他们的语言表达能力,还能帮助他们更好地理解文学作品和社会现象。

本文将从实际应用的角度出发,介绍如何理解词义的转化和引申,并提供一些实用的技巧和例子。

首先,词义的转化是指一个词从原本的意义转变为另一种意义。

这种转化往往是基于语境和语言使用习惯的变化而来的。

例如,我们常用的词语“酷”最初的意思是指温度低,后来引申为形容事物好、厉害或时髦。

再如,“绿色”原本是指颜色,后来引申为环保、健康等含义。

理解词义的转化需要注意词语在不同语境中的使用,以及它们所代表的文化和社会背景。

只有了解这些背景,我们才能准确理解词义的转化。

其次,词义的引申是指一个词的意义在使用中逐渐扩展或延伸。

这种引申往往是基于人们对事物的认识和感受的变化而来的。

例如,“眼泪”原本指眼睛流出的液体,后来引申为表示悲伤、喜悦等情感的象征。

再如,“家”原本指一个人居住的地方,后来引申为指家庭、家族等更广泛的概念。

理解词义的引申需要注意词语在不同语境中的使用,以及它们所代表的文化和社会背景。

只有了解这些背景,我们才能准确理解词义的引申。

那么,如何更好地理解词义的转化和引申呢?以下是一些实用的技巧和例子供大家参考。

首先,多注意词语在不同语境中的使用。

同一个词在不同的语境中可能有不同的意义。

例如,“鸡”在农村可能指代家禽,而在城市可能指代妓女。

只有了解词语在具体语境中的使用,我们才能准确理解其词义的转化和引申。

其次,多了解词语所代表的文化和社会背景。

词义的转化和引申往往与特定的文化和社会背景密切相关。

例如,“狗”在中国文化中既有贬义,又有褒义,而在西方文化中通常是贬义的。

只有了解词语所代表的文化和社会背景,我们才能准确理解其词义的转化和引申。

最后,多阅读和思考。

阅读是扩展词汇和理解词义的最佳途径。

论文题目:浅论古代汉语中词义引申与词义转移的关系

班级:国际关系2011届

姓名:黄怡祯

学号:1103050006

浅论古代汉语中词义引申与词义转移的关系

【摘要】:词义引申与词义转移同属于古代汉语词义的发展模式,但它们又是完全不同的概念,既有相关联之处,也有一定程度上的分别。

本文将对两者间的相同点与不同点加以论述,以揭示出二者之间的联系以及区别。

【关键词】:词义引申、词义转移、关系、联系、区别

词义引申与词义转移都是词义发展的一种模式,要了解它们之间的相同点与不同点,首先必须从二者的概念出发。

词义引申是指从原来词语的本义延伸所派生出来新意义的这一过程,称为词义的引申。

词义转移又称词义更替,是指原来词语的本义转移到新的意义上,新义产生之后旧义消失的过程。

由上述二者的定义可以看出,它们具有一个很明显的相同点——二者都有由词语本义衍生出新义的结果,新义与旧义之间都有密不可分的联系。

那么到底应该如何正确的来认识词义引申与词义转移之间的关系呢?这主要就要从二者之间的区别来看了。

(一)概念上的区别

我们再次回到这两者的定义上,词义引申是指从原来词语的本义延伸所派生出来新意义的这一过程,新义产生之后成为一个独立的新词义,与旧义有相关的意义,且旧义并不消失,这就称为词义的引申,它是造成一词多义的根本原因。

而词义转移又称词义更替,是指原来词语本义在其基础上转移出新的意义,两者有一定的联系,但新义产生之后将旧义取而代之从而使其消失的过程。

由以上论述可以看出,这两者的区别就在于对旧义的处置,前者旧义并未消失而且至今仍起作用,后者之旧义则是因更替从而被消灭,在现代汉语中再也见不到。

(二)影响的程度深浅

汉语有着悠久的历史,在汉字尚未产生以前,远古汉语的词可能还有更原始的意义。

我们现在所谈的已经是通过一定程度发展而出的语义,其结果之一便是形成了一词多义,这不论是在古代汉语或是现代汉语中都是一非常普遍的现象。

一词多义顾名思义,即一个词具有多种含义,乃至属于不同词类。

造成一词多义的根本原因即是词义引申,而相较于大江大海的词义引申,词义转移就仅仅是一支流。

(三)范围大小的不同

词义本义经过引申产生了新义,这便是词义引申。

其中新义与旧义的关系,主要有词义的扩大,缩小和转移三种。

下面分别简单的说明一下,一个词的意义,如果演变后所概括反映的现实现象的范围比原来的大,这是词义的扩大。

例如汉语的“江”、“河”,古代专指“长

江”和“黄河”,如《尚书·禹贡》:“江汉朝宗于海。

”《史记·项羽本纪》:“将军战河北,臣战河南。

”后来“江”、“河”才作为河流的通称。

而词义的缩小是指旧义所表示的范围大于新义,例如《诗经·陈风·东门之池》:“东门之池,可以沤麻。

”《孟子·公孙丑下》:“城非不高也,池非不深也……是地利不如人和也”中的“池”都指护城河。

而词义转移的概念指原来的词义表示某类现实现象,后来改变为表示另一类现实现象,在上文也已经详细说过,下面举例“步”原来指“行走”。

在干宝的《搜神记》中,“寄入视穴,……于是寄乃缓步而归。

”今天的“徒步”、“安步当车”中还保留着这个意义,后来指“脚步”、“步伐”。

至此我们可以很清楚的认识到,词义的转移是词义延伸后三种情况中的一种,用逻辑性的语言来说明,也就是说词义转移的情况必定属于词义引申,但词义引申并不一定是词义转移。

词义转移是词义延伸的表现方式之一。

王力先生在《古代汉语》一书“词的本义和引申义”说:“词义的引申和词义的更替应该区别开来。

词义的更替是指某词在产生新的意义的时候同时排斥了旧的意义,例如‘脚’字的本义是‘小腿’(《说文》:‘脚,胫也’),后来‘脚’字变为指‘足’,也就不再指小腿了。

词义的引申是指某词产生了新的意义以后,并不排除原始意义。

例如‘道’字虽然产生了一些新义,但是路的意义一直保存到现代汉语里。

”

由此可见,在其看法认为,词义的引申应与词义的转移区别开来。

但依个人浅见,所谓的词义转移实际上就是词义引申的一种,不论其本义在现代汉语使用与否,都不影响这两者之间密不可分的联系。

此处同样以‘脚’和‘道’的例子来分析,《说文》当中的‘脚’为小腿,而现代汉语中‘脚’指我们人踝骨以下今天称之为足的部分,不也是由此引申出来的吗?而‘道’本义为道路,引申出道理,即事物的规律、事情或论点的是非得失的根据,词义的演变方式不可谓不同,只是前者的旧义已不用,后者的旧义并未消失而已。

综上所述,我们对词义引申与词义转移之间的关系应有一个大致上的了解,这两者之间存在的相同点以及不同点,使其成为有一定联系却又不尽相同的两个概念。

中国的文化是悠久的,生在这个国度的我们是幸运的,拥有这些极其丰富的文化遗产,想要继承,就从学习古代汉语做起。

【注】:

(1)王力主编《古代汉语》第一、二、三册,中华书局,1999年5月第3版。

【参考文献】:

(1)王力主编《古代汉语》第一、二、三册,中华书局,1999年5月第3版;

(2)周荐著《词汇学问题》,天津古籍出版社,1998年6月第1版;

(3)蒋绍愚著《古汉语词汇纲要》,商务印书馆,2007年7月第1版;

(4)马文熙、张归璧等编著《古汉语知识词典》,中华书局,2004年5月第1版;。