朝花夕拾二十四孝故事

- 格式:docx

- 大小:38.43 KB

- 文档页数:2

朝花夕拾二十四孝图的读书心得体会5篇鲁迅是想通过这篇文章告诉我们:孝是应该的,迂腐是愚蠢的,盲从是可悲的,卫道是可恨的。

以下是小编整理朝花夕拾二十四孝图的读书心得体会5篇,欢迎阅读参考!今天我和爸爸妈妈读了《二十四孝》故事,其中有几只故事我印象特别深刻。

分别是哭竹生笋、卧冰求鲤、弃官寻母。

哭竹生笋讲的是在三国的时候,有一个孝子,叫孟宗。

从小爸爸就死了,家里十分贫穷,母子俩相依为命。

长大后,妈妈年纪老了,体弱多病。

不管妈妈想吃什么,他都想方设法满足她。

一天,妈妈病了,想吃竹笋烧的菜,但这时正是冬天,冰天雪地,风雪交加,哪来竹笋呢?他无可奈何,想不出什么好的办法,就跑到竹林抱着竹子大哭。

哭了半天,只觉得全身发热,风吹过来也是热的。

他睁眼一看,四周的冰雪都融化了,草木也由枯转青了,再仔细瞧瞧,周围长出了许多竹笋。

他的孝心感动了天地。

他把竹笋让母亲吃了,母亲的病就好了。

卧冰求鲤讲的是晋朝时期,有个叫王祥的人,心地善良。

他小时候失去了妈妈。

后来后妈对他不慈爱,时常在他父亲面前说他坏话。

他父亲对他也开始不好了。

王祥的后妈喜欢吃鲤鱼。

有一年冬天,天气很冷,冰冻三尺,王祥为了能得到鲤鱼,光身卧在冰上。

他浑身冻得通红,仍在冰上求鲤鱼。

正在他求的时候,他右边的冰突然开裂。

王祥喜出望外,正准备跳入河中捉鱼时,忽从冰缝中跳出两条活蹦乱跳的鲤鱼。

王祥高兴极了,就把两条鲤鱼带回家烧给后妈吃。

他的举动,,在十里乡村传为佳话。

人们都称赞王祥是人间少有的孝子。

读了这两只故事,我知道长大了要报答爸爸妈妈的养育之恩,要孝顺爸爸妈妈。

孝是什么?往大了说老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐;往小了说就是你吃什么就让父母吃什么,你住哪里就让父母住哪里;更通俗一点说就是父母当初怎么对待你,你就怎么对待父母。

就是这么一个简单得不能再简单的道理,到了道学家那里就变味了,弄了一个什么《二十四孝图》,把本来很平常很温馨的孝顺变得毛骨悚然了,以至于给少年鲁迅的心理留下的挥之不去的阴影,这种虚假的、拔高的、没有人性的说教可以休矣!“郭巨埋儿”,为了孝顺母亲就要把儿子杀死,这不要说法律不允许,就是道德人伦也不允许啊!所以作者给故事设计了一个出乎意料之外也不在情理之中的很荒唐的结局——挖坑的时候挖出一罐子黄金,然后皆大欢喜了。

朝花夕拾二十四孝图读后感50字

《朝花夕拾二十四孝图》是一部展现中国传统美德的经典作品,它以图文并茂的形式生动地展现了二十四孝的故事,让人们深刻领

会了中华民族的传统美德和道德规范。

在这部作品中,我深深感受到了孝道的伟大和深厚。

每一个故

事都让我感动不已,比如《卖油翁》中的卖油翁为了孝敬母亲,不

惜冒险去卖油,最终被淹死在河里;《孟母三迁》中的孟母为了让

孟子接受良好的教育,三次搬家,给孩子创造了良好的学习环境。

这些故事让我深刻理解了孝道的真谛,让我明白了孝敬父母的重要性。

除了孝道,这部作品还展现了忠、信、仁、义等传统美德。

比

如《忠烈杨家将》中的杨家将为了国家利益,舍己为人,最终壮烈

牺牲;《信义母》中的信义母为了守护家族的信义,不惜牺牲自己

的儿子。

这些故事让我深刻理解了传统美德的伟大和崇高,让我明

白了做人的道理和原则。

通过阅读《朝花夕拾二十四孝图》,我深刻地感受到了中国传

统美德的博大精深,也更加坚定了我要继承和发扬传统美德的决心。

我相信,只有在传统美德的熏陶下,我们才能成为品德高尚、道德兼备的人,才能为社会的和谐稳定贡献自己的力量。

希望更多的人能够读到这部作品,从中汲取正能量,让传统美德在今天的社会得到更好的传承和发扬。

朝花夕拾二十四孝故事我国是世界四大文明古国之一,上下传承5000年,在这漫漫的历史长河之中,留下了许多传奇故事,下面是店铺为您整理的朝花夕拾二十四孝故事,希望对你有所帮助!朝花夕拾二十四孝故事篇一:哭竹生笋在三国时,有一个孝子,姓孟,名宗,字恭武,从小就丧了父亲,家里十分贫寒,母子俩相依为命。

长大后,母亲年纪老迈,体弱多病。

不管母亲想吃什么,他都想方设法满足她。

一天,母亲病重,想吃竹笋煮羹,但这时正是冬天,冰天雪地,风雪交加,哪来竹笋呢? 他无可奈何,想不出什么好的办法,就跑到竹林抱竹痛哭。

哭了半天,只觉得全身发热,风吹过来也是热的。

他睁眼一看,四周的冰雪都融化了,草木也由枯转青了,再仔细瞧瞧,周围长出了许多竹笋。

他的孝心感动了天地。

他把竹笋让母亲吃了,母亲的病就好了。

有诗颂曰:泪滴朔风寒,萧萧竹数竿; 须臾冬笋出,天意招平安。

朝花夕拾二十四孝故事篇二:黄香扇枕黄香,东汉江夏安陆人,九岁丧母,事父极孝。

酷夏时为父亲扇凉枕席;寒冬时用身体为父亲温暖被褥。

少年时即博通经典,文采飞扬,京师广泛流传“天下无双,江夏黄童”。

安帝(107-125年)时任魏郡(今属河北)太守,魏郡遭受水灾,黄香尽其所有赈济灾民。

著有《九宫赋》、《天子冠颂》等。

朝花夕拾二十四孝故事篇三:老莱娱亲老莱子,春秋时期楚国隐士,为躲避世乱,自耕于蒙山南麓。

他孝顺父母,尽拣美味供奉双亲,70岁尚不言老,常穿着五色彩衣,手持拨浪鼓如小孩子般戏耍,以博父母开怀。

一次为双亲送水,进屋时跌了一跤,他怕父母伤心,索性躺在地上学小孩子哭,二老大笑。

朝花夕拾二十四孝故事篇四:子路负米仲由,字子路、季路,春秋时期鲁国人,孔子的得意弟子,性格直率勇敢,十分孝顺。

早年家中贫穷,自己常常采野菜做饭食,却从百里之外负米回家侍奉双亲。

父母死后,他做了大官,奉命到楚国去,随从的车马有百乘之众,所积的粮食有万钟之多。

坐在垒叠的锦褥上,吃着丰盛的筵席,他常常怀念双亲,慨叹说:“即使我想吃野菜,为父母亲去负米,哪里能够再得呢?”孔子赞扬说:“你侍奉父母,可以说是生时尽力,死后思念哪!朝花夕拾二十四孝故事篇五:郭巨埋儿郭巨,晋代隆虑(今河南林县)人,一说河内温县(今河南温县西南)人,原本家道殷实。

读《二十四孝图》有感读《二十四孝图》有感13篇读《二十四孝图》有感1孝,天之经,地之义,民之行也。

――题记孝,是什么?怎么才算一个孝子?以前的我对此一直都很懵懂。

直到阅读了鲁迅先生的《二十四孝图》,我才渐渐懂了一些。

《二十四孝图》选自鲁迅的回忆性散文《朝花夕时》,顾名思义,《二十四孝图》讲的正是《二十四孝图》――24个古代的孝道故事:扇枕温衾、卖身葬父、埋儿奉母在文中,作者却以毫不留情的口气批判这些故事,这不禁令我有些疑惑:《二十四孝图》不该是弘扬孝道孝心的么,为什么还要批判呢?怀着这样的心情,我将《二十四孝图》读了一遍。

还真是不读不知道,一读吓一跳,《二十四孝图》内的故事所宣扬的孝道令人心惊胆颤,其中尤以埋儿奉母为最甚:汉朝时有一个人名郭巨,家贫,郭巨的母亲总将自己的饭食分给他的儿子,导致她自己吃不饱,出于“儿子可以再有,母亲只有一个”的心理,郭巨与他妻子便决定将儿子埋了供养母亲。

这个故事使我感到恐惧与不解:难道孝总是要以一个人的牺牲来成全另一个人吗?难道他儿子的性命便不算命么?这残害人命,无视法纪的行为又怎能算作真正的孝?怎么会流传如此之久之广呢?这个想法困扰了我几个星期,终于被老师的一句话点醒:“我们要透过事物的表象看本质,不应被表象所迷惑,因为最重要的往往是本质。

”是啊,透过表象看本质,孝的本身是没有错的,孝顺尊敬父母长辈,只不过古代的孝道难免带了些时代的局限性:古代是君主专制,君主提倡“以孝治天下”,便产生了愚孝,即愚蠢、盲目的孝,有的甚至与人性相悖,如“卧冰求鲤”、“恣蚊饱血”、“埋儿奉母”等。

且古人记载这本《二十四孝图》也未必就是真的为了让我们模仿其做法去埋了儿子供养母亲,而是希望我们能领会其中孝顺父母长辈的精神并将其发扬。

看完《二十四孝图》后,我又想到了我最近看的一篇文章:一个出身贫寒却被清华大学预录取的理科状元,他学业繁忙,还要照顾瘫痪在床的母亲,患有神经分裂症的父亲。

挣钱补贴家用,但他依然很乐观,孝顺父母,勤工俭学,是有名的孝子。

二十四孝图中可以勉力效仿的故事

1、子路负米

仲由是周朝春秋时期鲁国人,字子路。

非常孝敬父母。

他从小家境贫寒,非常节俭。

经常吃一般的野菜,吃得很不好。

仲由觉得自己吃野菜没关系,但怕父母营养不够,身体不好,很是担心。

家里没有米,为了让父母吃到米,他必须要走到百里之外才能买到米,再背着米赶回家里,奉养双亲。

百里之外是非常远的路程,也许有人也可以做到一次,两次。

可是一年四季经常如此,就极其不易。

然而仲由却甘之如饴。

为了能让父母吃到米,不论寒风烈日,都不辞辛劳地跑到百里之外买米,再背回家。

冬天,冰天雪地,天气非常寒冷,仲由顶着鹅毛大雪,踏着河面上的冰,一步一滑的往前走,脚被冻僵了。

抱着米袋的双手实在冻得不行,便停下来,放在嘴边暖暖,然后继续赶路。

夏天,烈日炎炎,汗流浃背,仲由都不停下来歇息一会,只为了能早点回家给父母做可口的饭菜;遇到大

雨时,仲由就把米袋藏在自己的衣服里,宁愿淋湿自己也不让大雨淋到米袋;刮风就更不在话下。

如此的艰辛,持之以恒,实在是不容易。

后来仲由的父母双双过世,他南下到了楚国。

楚王聘他当官,给他很优厚的待遇。

一出门就有上百辆的马车跟随,每年给的俸禄非常多。

所吃的饭菜很丰盛,每天山珍海味不断。

过着富足的生活。

但他并没有因为物质条件好而感到欢喜,反而时常的感叹。

因为他的父母已经不在了。

他是多么希望父母能在世和他一起过好生活;可是父母已经不在了,即使他想再负米百里之外奉养双亲,都永远不可能了。

鲁迅散文《二十四孝图》原文在日常的学习、工作、生活中,许多人都写过散文吧?散文是一种以记叙或抒情为主,取材广泛、笔法灵活、篇幅短小、情文并茂的文学样式。

如何写一篇“形散而神不散”的散文呢?以下是小编精心整理的鲁迅散文《二十四孝图》原文,仅供参考,大家一起来看看吧。

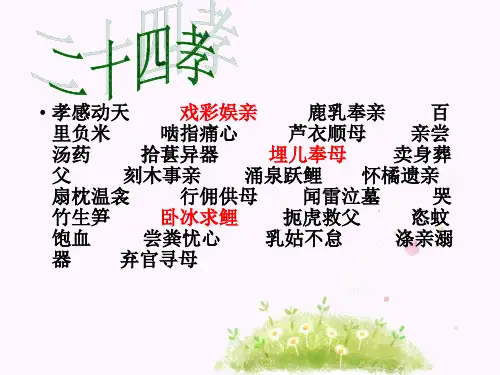

【作品简介】《二十四孝图》是现代著名作家鲁迅所写,出自鲁迅回忆性散文集《朝花夕拾》。

"孝"是儒家伦理思想的核心,是千百年来中国社会维系家庭关系的道德准则,是中华民族的传统美德。

元代郭居敬辑录古代24个孝子的故事,编成《二十四孝》。

后来的印本都配上图画,通称《二十四孝图》,成为宣扬孝道的通俗读物。

“孝道”是我中华民族传统文化之精髓。

新《二十四孝图》,乃陈少梅先生41岁时盛年之杰作,其题材不多见,笔墨工雅,设色清丽,非同寻常,故堪称国之重宝。

另有,鲁迅认为二十四孝图主要目的是宣扬封建的孝道。

他从自己小时阅读《二十四孝图》的感受入手,重点描写了在他本人在阅读“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个故事时所引起的强烈反感。

我总要上下四方寻求,得到一种最黑,最黑,最黑的咒文,先来诅咒一切反对白话,妨害白话者。

即使人死了真有灵魂,因这最恶的心,应该堕入地狱,也将决不改悔,总要先来诅咒一切反对白话,妨害白话者。

自从所谓“文学革命”以来,供给孩子的书籍,和欧、美、日本的一比较,虽然很可怜,但总算有图有说,只要能读下去,就可以懂得的了。

可是一班别有心肠的人们,便竭力来阻遏它,要使孩子的世界中,没有一丝乐趣。

北京现在常用“马虎子”这一句话来恐吓孩子们。

或者说,那就是《开河记》上所载的,给隋炀帝开河,蒸死小儿的麻叔谋;正确地写起来,须是“麻胡子”。

那么,这麻叔谋乃是胡人了。

但无论他是什么人,他的吃小孩究竟也还有限,不过尽他的一生。

妨害白话者的流毒却甚于洪水猛兽,非常广大,也非常长久,能使全中国化成一个麻胡,凡有孩子都死在他肚子里。

只要对于白话来加以谋害者,都应该灭亡!这些话,绅士们自然难免要掩住耳朵的,因为就是所谓“跳到半天空,骂得体无完肤,——还不肯罢休。

朝花夕拾中的《二十四孝图》的内容概括1、《二十四孝图》是一本讲中国古代二十四个孝子故事的书,配有图画,主要目的是宣扬封建的孝道。

鲁迅先生从自己小时阅读《二十四孝图》的感受入手,重点描写了在阅读“老莱娱亲”和“郭巨埋儿”两个故事时所引起的强烈反感,形象地揭露了封建孝道的虚伪和残酷。

2、鲁迅先生在朝花夕拾中所评点的《二十四孝》,应该是元代郭居敬编录的《全相二十四孝图诗》。

其主要内容如下:01孝感动天舜,传说中的远古帝王,五帝之一,姓姚,名重华,号有虞氏,史称虞舜。

相传他的父亲瞽叟及继母、异母弟象,多次想害死他:让舜修补谷仓仓顶时,从谷仓下纵火,舜手持两个斗笠跳下逃脱;让舜掘井时,瞽叟与象却下土填井,舜掘地道逃脱。

事后舜毫不嫉恨,仍对父亲恭顺,对弟弟慈爱。

他的孝行感动了天帝。

舜在历山耕种,大象替他耕地,鸟代他锄草。

帝尧听说舜非常孝顺,有处理政事的才干,把两个女儿娥皇和女英嫁给他;经过多年观察和考验,选定舜做他的继承人。

舜登天子位后,去看望父亲,仍然恭恭敬敬,并封象为诸侯。

后人有诗赞曰:队队春耕象,纷纷耘草禽。

嗣尧登宝位,孝感动天心。

02亲尝汤药汉文帝刘恒,汉高祖第四子,为薄太后所生。

高后八年(前180)即帝位。

他以仁孝之名,闻于天下,侍奉母亲从不懈怠。

母亲卧病三年,他常常目不交睫,衣不解带;母亲所服的汤药,他亲口尝过后才放心让母亲服用。

他在位24年,重德治,兴礼仪,注意发展农业,使西汉社会稳定,人丁兴旺,经济得到恢复和发展,他与汉景帝的统治时期被誉为“文景之治”。

03啮指痛心曾参,字子舆,春秋时期鲁国人,孔子的得意弟子,世称“曾子”,以孝著称。

少年时家贫,常入山打柴。

一天,家里来了客人,母亲不知所措,就用牙咬自己的手指。

曾参忽然觉得心疼,知道母亲在呼唤自己,便背着柴迅速返回家中,跪问缘故。

母亲说:“有客人忽然到来,我咬手指盼你回来。

”曾参于是接见客人,以礼相待。

曾参学识渊博,曾提出“吾日三省吾身”(《论语·学而》)的修养方法,相传他著述有《大学》、《孝经》等儒家经典,后世儒家尊他为“宗圣”。

摘花夕拾之二十四孝图一文中提及的孝子典故子路负米子路(亦称仲由)曰:"负重道远者不择地而休,家贫亲老者不择禄而仕。

昔者由事二亲之时,常食藜藿之实(指粗陋的饭菜),而为亲负米百里之外。

"子路对孔子说:“背著重物去远方,不会选择休息的地方,家里穷服侍父母,做官不考虑俸禄的多少。

我从前侍奉父母时,常吃野菜的事实,为双亲背米百里之外。

"黄香扇枕《东观汉记》:「黄香事亲,暑则扇枕,寒则以身温席。

」黄香赡养母亲,热了就在床边给母亲扇风,冷了就用自己的身体先温暖床铺。

殆不免丧---虽然疲惫却仍然服丧---殆:疲惫陆绩怀橘绩年六,于九江见术。

术令人出橘食之,绩怀三枚,临行拜辞术,而橘堕地。

术笑曰:“陆郎作宾客而怀橘,何为耶?”绩跪下对曰:“是橘甘,欲怀而遗母。

”术曰:“陆郎幼而知孝,大必成才。

”术奇之,后常称说。

是橘甘,欲怀而遗母:这橘子甘甜,想要装到怀里送给母亲。

陆绩六岁那年,在九江见到袁术,袁术叫人拿了橘子给他吃。

陆绩偷藏三只,临走告辞袁术,橘子掉在地上。

袁术笑着说:“陆郎做客却带着橘子,为什么呢?”陆绩跪着回答说:“是橘子甜,想拿回去给母亲吃!”袁术说:“陆郎这么小就知道孝顺,长大后必然成大才!”袁术感到惊奇,后来常常称道此事。

哭竹生笋母老病笃,冬月思笋煮羹食。

宗无计可得,乃往竹林,抱竹而哭。

孝感天地,须臾地裂,出笋数茎,持归作羹奉母。

食毕,病愈。

母亲年老病重,想吃竹笋煮羹。

适值严冬,没有鲜笋。

孟宗无计可施,独自一人跑到竹林里,扶竹哭泣。

少顷,他忽然听到地裂声,只见地上长出数茎嫩笋。

孟宗大喜,采回做汤,母亲喝了后果然病愈。

老莱娱亲老莱子孝养二亲,行年七十,婴儿自娱,着五色彩衣,尝取浆上堂,跌仆,因卧地为小儿蹄,或美鸟鸟于亲侧。

老莱非常孝顺父母,已经七十岁了。

他专门做了一套五彩斑斓的衣服,走路时装成小儿跳舞的样子使父母高兴。

一天,他为父母取浆上堂,不小心跌了一跤。

他害怕父母伤心,故意装者婴儿啼哭的声音,并在地上打滚。

二十四孝故事读后感 24孝的故事读后感二十四孝故事读后感 24孝的故事读后感1大家都说“百善孝为先”,这么多善举当中孝是排在第一位的,然而,大家知道古代的人是怎样尽孝心的吗?这个暑假我读了二十四孝的故事,让我给大家讲个卧冰求鲤的故事吧:晋朝时期,有个叫王祥的人,心地善良。

因为小的时候失去了母亲,后来继母朱氏对他很不慈爱,还常常在王祥父亲面前搬弄是非,父亲渐渐对儿子也冷淡了。

王祥的继母喜欢吃鲤鱼,王祥不计前嫌,为了能得到鲤鱼,赤身卧在冰上,他浑身冻得通红,仍在冰上祷告求到鲤鱼,正在他祷告的时候,右边的冰突然开裂,王祥喜出望外,突然跳出两条活蹦乱跳的鲤鱼,他高兴极了,就把两条鲤鱼供奉给继母。

他的.举动,在十里八乡传为佳话。

人们都称赞王祥是人间少有的孝子。

有诗颂:继母人间有,王祥天下无。

至今河水上,留得卧冰模。

大家看,王祥不仅有一颗纯洁的孝心,我觉得他还有宽宏大度的品质,他的继母居心不良对他心存厌恶,还借着父亲百般刁难他,而王祥不管继母怎样,总是孝敬她,尊敬她,为了继母的爱好历经千辛万苦。

虽然故事的结尾没有写到继母,但我想继母一定被王祥的孝心感动了。

除了这个故事,二十四孝里还有忠孝双全的沈云英、打虎救父的杨香、弃官奉亲的潘岳、卖身葬父的董永、都能给我们带来感动。

读完二十四孝,想想我们现在的生活,我突然觉得满足。

因为我们现在不愁吃,不愁穿,一直在长辈的爱中成长。

有什么事都可以由家长代劳,我们有什么需要他们总是尽量满足,身体不舒服或受到打击,前来关系的也是他们,指导学习,纠正错误的还是他们。

长辈给予我们太多的爱,我们应该孝顺他们,不用像古人那么极端,泡一杯茶、捶一捶背、洗次脚、或是使成绩提高往往就是孝顺长辈的最好方法。

让我们怀着一颗孝心孝敬长辈吧!二十四孝故事读后感 24孝的故事读后感2孝顺,是每个中华儿女都必须具备的品德,也是每个中华儿女都要承担的责任。

父母的养育之恩、老师的教育之辛劳都是我们要铭记的恩德。

朝花夕拾二十四孝图读后感50字

《朝花夕拾》是鲁迅先生的一部散文集,其中有一篇名为《二

十四孝图》,讲述了中国传统文化中的二十四孝故事。

读完这篇文章,我深受感动,对中国传统美德有了更深刻的理解。

在这些二十四孝故事中,有的是孝顺父母,有的是忠于国家,

有的是救人于危难之中。

这些故事让我感受到了中国古代人们对孝

道的重视,以及他们对人情世故的深刻领悟。

在今天这个物欲横流、人心难测的社会,我们更应该学习这些古人的美德,传承孝道文化。

在现代社会中,很多人对孝道的理解已经淡化,甚至有人认为

孝顺是一种软弱和愚昧。

但是通过阅读《二十四孝图》,我深刻地

感受到了孝道的伟大和深刻。

孝道是中国传统美德的重要组成部分,它不仅体现了家庭伦理的重要性,更是社会和谐稳定的基石。

通过阅读这些二十四孝故事,我对孝道有了更深刻的认识,也

更加珍视自己的家庭和亲人。

我相信,只有通过传承和弘扬孝道文化,我们才能建设一个更加和谐美好的社会。

总之,《朝花夕拾》中的《二十四孝图》让我深刻地感受到了

中国传统美德的伟大和深刻,也让我对孝道有了更深刻的认识。

希望我们能够传承和弘扬这些美德,让社会变得更加美好。

朝花夕拾二十四孝图读后感初中生《朝花夕拾二十四孝图》是一部以中国传统的二十四孝故事为主题的书籍。

两位作者,分别是梅根仿宋代画家朱耷创作,书则收录了曾参编《二十四孝》的明代小说家吴敬梓所著的《二十四孝》故事以及朱耷的画作。

在阅读这本书的时候,我感到了一种朴素而真挚的感动。

每个故事都温馨而感人,都有着深刻的道理和启示。

从这些故事中,我了解到了我国古代的风俗习惯和传统价值观。

这些故事都是关于道德修养、家庭美德和社会道德的,具有极高的文化价值,使我更加珍惜我现在的生活。

在阅读这本书的过程中,我可以清晰地感受到故事中的细节是多么传神逼真。

作者们在传统的古代文化和现代读者之间建构了一座桥梁,使故事传递出来的文化更易被当代人所接受。

作者对细节的处理和表达,是与当代审美相结合的产物。

更重要的是,作者能通过画面和文字向读者展现出当时社会的美好和人们的生活方式,使现代人更加深入地了解历史与文化。

《朝花夕拾二十四孝图》是一部具有重要性的书。

这本书是对于中国传统文化的一种传承与延续,旨在让读者认识到中华传统文化的精髓和瑰宝,了解到先人们的智慧和品格,其中蕴含着对人伦关系、社会稳定、行为准则等多方面的思考探讨,使得这本书成为了中华文化宝库中不可或缺的一部分。

除此之外,这本书也对于少年儿童的成长和道德教育有着重要的意义。

这些故事内容丰富,也是非常生动有趣,使得少年儿童们在笑声中学到道理,在阅读中获得启示。

在我看来,这本书对于当代也有一个重大的意义。

在现代社会中,人们为了物质利益,往往忽视了传统道德和价值观。

学习这些故事,我们会觉得,他们表现的决不仅仅是一种“道德”,同时是一种人类一直以来的追求和尊重,正如孟子所说的“仁者,爱人。

爱人者,先取其实。

先取其实者,顺之者也。

顺之者,道也。

”也就是说,这些故事是传承着中华民族的优秀传统文化,并能引导人们保持一种良好的精神状态,迈向更美好的生活。

总之,朝花夕拾二十四孝图读后感初中生是一种细腻和感人的文化体验。

朝花夕拾二十四孝故事

在三国时,有一个孝子,姓孟,名宗,字恭武,从小就丧了父亲,家里十分贫寒,母

子俩相依为命。

长大后,母亲年纪老迈,体弱多病。

不管母亲想吃什么,他都想方设法满

足她。

一天,母亲病重,想吃竹笋煮羹,但这时正是冬天,冰天雪地,风雪交加,哪来竹

笋呢?

他无可奈何,想不出什么好的办法,就跑到竹林抱竹痛哭。

哭了半天,只觉得全身

发热,风吹过来也是热的。

他睁眼一看,四周的冰雪都融化了,草木也由枯转青了,再仔

细瞧瞧,周围长出了许多竹笋。

他的孝心感动了天地。

他把竹笋让母亲吃了,母亲的病就

好了。

有诗颂曰:泪滴朔风寒,萧萧竹数竿; 须臾冬笋出,天意招平安。

黄香,东汉江夏安陆人,九岁丧母,事父极孝。

酷夏时为父亲扇凉枕席;寒冬时用身

体为父亲温暖被褥。

少年时即博通经典,文采飞扬,京师广泛流传“天下无双,江夏黄童”。

安帝107-125年时任魏郡今属河北太守,魏郡遭受水灾,黄香尽其所有赈济灾民。

著有《九宫赋》、《天子冠颂》等。

老莱子,春秋时期楚国隐士,为躲避世乱,自耕于蒙山南麓。

他孝顺父母,尽拣美味

供奉双亲,70岁尚不言老,常穿着五色彩衣,手持拨浪鼓如小孩子般戏耍,以博父母开怀。

一次为双亲送水,进屋时跌了一跤,他怕父母伤心,索性躺在地上学小孩子哭,二老大笑。

仲由,字子路、季路,春秋时期鲁国人,孔子的得意弟子,性格直率勇敢,十分孝顺。

早年家中贫穷,自己常常采野菜做饭食,却从百里之外负米回家侍奉双亲。

父母死后,他

做了大官,奉命到楚国去,随从的车马有百乘之众,所积的粮食有万钟之多。

坐在垒叠的

锦褥上,吃着丰盛的筵席,他常常怀念双亲,慨叹说:“即使我想吃野菜,为父母亲去负米,哪里能够再得呢?”孔子赞扬说:“你侍奉父母,可以说是生时尽力,死后思念哪!

郭巨,晋代隆虑今河南林县人,一说河内温县今河南温县西南人,原本家道殷实。

父

亲死后,他把家产分作两份,给了两个弟弟,自己独取母亲供养,对母极孝。

后家境逐渐

贫困,妻子生一男孩,郭巨担心,养这个孩子,必然影响供养母亲,遂和妻子商议:“儿

子可以再有,母亲死了不能复活,不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。

”当他们挖坑时,在地下二尺处忽见一坛黄金,上书“天赐郭巨,官不得取,民不得夺”。

夫妻得到黄金,

回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。

陆绩,三国时期吴国吴县华亭今上海市松江人,科学家。

六岁时,随父亲陆康到九江

谒见袁术,袁术拿出橘子招待,陆绩往怀里藏了两个橘子。

临行时,橘子滚落地上,袁术

嘲笑道:“陆郎来我家作客,走的时候还要怀藏主人的橘子吗?”陆绩回答说:“母亲喜

欢吃橘子,我想拿回去送给母亲尝尝。

”袁术见他小小年纪就懂得孝顺母亲,十分惊奇。

陆绩成年后,博学多识,通晓天文、历算,曾作《浑天图》,注《易经》,撰写《太玄经注》。

晋朝时期,有个叫王祥的人,心地善良。

他幼年时失去了母亲。

后来继母朱氏对他不慈爱,时常在他父亲面前说三道四,搬弄是非。

他父亲对他也逐渐冷淡。

王祥的继母喜欢吃鲤鱼。

有一年冬天,天气很冷,冰冻三尺,王祥为了能得到鲤鱼,赤身卧在冰上。

他浑身冻得通红,仍在冰上祷告求鲤鱼。

正在他祷告之时,他右边的冰突然开裂。

王祥喜出望外,正准备跳入河中捉鱼时,忽从冰缝中跳出两条活蹦乱跳的鲤鱼。

王祥高兴极了,就把两条鲤鱼带回家供奉给继母。

他的举动,在十里乡村传为佳话。

人们都称赞王祥是人间少有的孝子。

有诗颂曰:继母人间有,王祥天下无;至今河水上,留得卧冰模。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。