乳腺囊性增生的诊断解析

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:1

乳腺增生分类标准mr全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:乳腺增生是一种常见的妇科疾病,它指的是在女性乳腺组织中发生的一种非癌性的增生性疾病。

在乳腺增生的诊断和治疗中,科学合理地分类是非常重要的。

而乳腺增生分类标准MR(Mastopathy Classification System)便是一种常用的分类标准。

乳腺增生分类标准MR主要根据乳腺增生的病理学特点,将乳腺增生分为不同的类型,从而有针对性地制定治疗方案。

根据乳腺增生的临床表现及听诊可以初步判断是否属于哪一类型,但最终的诊断还需要通过病理检查来确定。

乳腺增生分类标准MR包括了以下几种类型:1. 弥漫性乳腺增生弥漫性乳腺增生是乳腺组织的普遍性增生,乳房变得较为坚硬,腺体细胞增生,导致乳房肿胀、胀痛等症状。

这种类型的乳腺增生可能与内分泌失调、情绪压力、饮食不当等因素相关,常见于青春期女性。

治疗时可以通过调节内分泌、改变生活方式等方法缓解症状。

2. 结节性乳腺增生结节性乳腺增生是乳腺组织局部发生结节状增生,乳房中可触摸到明显的结节,有的结节疼痛,有的结节可以活动,这类增生容易在月经前后加重。

结节性乳腺增生可能与激素水平的变化、遗传因素等有关。

治疗时可以通过手术切除、药物治疗等方式进行干预。

3. 囊性乳腺增生囊性乳腺增生是乳腺组织中出现囊肿,乳房可触摸到多个大小不等的囊肿,囊肿可局部肿大、疼痛等。

囊性乳腺增生多见于更年期女性,可能与雌激素分泌失调、饮食习惯等因素有关。

治疗时可以通过穿刺抽液、调节激素水平等方法进行处理。

4. 不典型增生不典型增生是指乳腺组织出现非典型增生细胞,这种细胞在形态上不符合正常细胞的特征,但尚未发生癌变。

不典型增生常常被认为是乳腺癌的前期病变,需要加以重视。

治疗时通常采取手术切除等方式来防止恶变。

5. 具体病因性增生具体病因性增生是由于特定的病因引起的乳腺增生,比如甲状腺功能异常引起的内分泌紊乱、慢性感染引起的炎性增生等。

治疗时需要首先针对病因进行干预,才能有效缓解症状。

16

2019.01 No.2

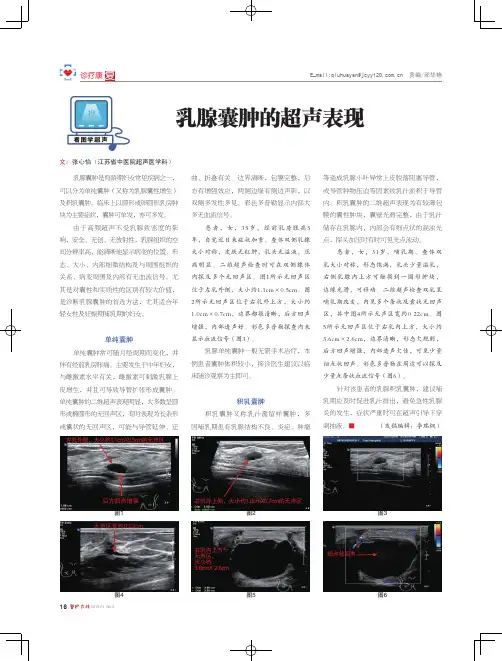

乳腺囊肿是育龄期妇女常见疾病之一,可以分为单纯囊肿(又称为乳腺囊性增生)及积乳囊肿。

临床上以圆形或卵圆形乳房肿块为主要症状,囊肿可单发,亦可多发。

由于高频超声不受乳腺致密度的影响,安全、无创、无放射性,乳腺组织的空间分辨率高,能清晰地显示病变的位置、形态、大小、内部细微结构及与周围组织的关系、病变周围及内部有无血流信号。

尤其是对囊性和实质性的区别有较大价值,是诊断乳腺囊肿的首选方法,尤其适合年轻女性及妊娠期哺乳期的妇女。

单纯囊肿

单纯囊肿常可随月经周期而变化,并伴有经前乳房胀痛。

主要发生于中年妇女,与雌激素水平有关,雌激素可刺激乳腺上文/ 张心怡(江苏省中医院超声医学科)

图1

图2

图3

图4图5 图6

细点状回声

右乳内上方一无声区,大小约

3.6cmX 2.6cm

无声区宽约0.22cm

左乳外侧,大小约1.1cmX0.5cm的无声区

后方回声增强

右乳外上侧,大小约1.0cmX0.7cm的无声区。

乳腺增生病诊断和鉴别诊断乳腺增生病是一种常见的乳腺疾病,主要表现为乳房纤维组织增生和结节形成。

乳腺增生病的发病率在妇女中很高,尤其是35-55岁之间的女性群体。

早期诊断和鉴别诊断对于治疗和预防乳腺增生病发展至恶性病变具有重要意义。

本文将对乳腺增生病的诊断和鉴别诊断进行详细介绍。

乳腺增生病的临床表现多样,包括乳房胀痛、乳腺结节、乳房肿块以及乳房不适等。

患者常根据自身症状就诊,医生通过详细的病史询问和体格检查可以初步判断是否存在乳腺增生病。

但仅依靠临床表现和体格检查不能确诊乳腺增生病,还需要进行进一步的辅助检查。

常用的辅助检查包括乳腺超声、乳腺X线摄影、钼靶和核磁共振成像等。

乳腺超声是一种无创伤性检查方法,可以帮助医生观察乳腺内部的结构和异常变化。

乳腺X线摄影可以发现乳腺内的钙化灶和乳腺管腔的改变,对于乳腺增生病的诊断有一定帮助。

钼靶检查可以更加清晰地显示乳腺内部的结构和病变,可以检测到较小的乳腺肿块。

核磁共振成像是一种高分辨率的影像学检查方法,能够清晰地显示乳腺内部的细微结构和血供情况。

除了辅助检查外,还可以进行乳腺活检来明确诊断。

乳腺活检是通过穿刺或手术取出乳腺组织进行病理学检查,以确定是否存在异常细胞和恶性变。

常见的乳腺活检方法包括针吸活检、穿刺活检和开放手术活检等。

乳腺增生病的鉴别诊断主要是排除其他乳腺疾病,如乳腺炎、乳腺囊肿和乳腺癌等。

乳腺炎是由细菌引起的乳腺感染,常伴有乳房红肿、疼痛和发热等。

乳腺囊肿是乳房内持续存在的一个或多个液体包裹物,常表现为乳房肿块和压痛。

乳腺癌是一种恶性肿瘤,常伴有乳房结节、溢液和乳头内陷等症状。

通过详细的病史询问、体格检查和辅助检查,可以帮助医生排除其他乳腺疾病,进一步确定乳腺增生病的诊断。

总之,乳腺增生病的诊断和鉴别诊断是一个综合性的过程,需要综合运用临床表现、体格检查和辅助检查等多种方法。

早期诊断和鉴别诊断对于治疗和预防乳腺增生病发展至恶性病变具有重要意义。

乳腺囊性增生症的诊疗及护理

乳腺囊性增生病,又称慢性囊性乳腺病,简称乳腺病。

本病是女性乳房最常见的病症,其发病原因可能与内分泌失调、雌激素过多或黄体素缺乏有关,多见于25~40岁妇女,大多数患者绝经后症状缓解。

【主要表现】

(1)症状:多为育龄期妇女,可单侧发病也可双侧发病。

始为乳房胀痛,程度不一,具有周期性,多发生在或加重于月经前期。

心情不畅时疼痛可加重。

(2)体征:肿块局限于乳腺一部分,也可分布于整个乳房,扪之结节状、条索状、薄片状,不规则,质韧不硬,边界不清,与皮肤及深部组织无粘连。

肿块在月经前增大、月经过后有所缩小。

部分患者可伴乳头溢液,淡黄色、棕色水样物,少数为血性溢液。

【治疗与护理】

目前对本病尚无特效治疗方法,多数患者发病后数月或「2年后自行缓解,绝经后往往症状消失,因此如诊断明确多不需特殊治疗。

如症状明显,可酌情选择以下措施。

(1)药物治疗:5%碘化钾5毫升/次,3次/日,口服。

维生素E5毫克/次,3次/日,口服。

(2)中成药治疗:可用逍遥丸IO克/次,2次/日,口服;或乌鸡白凤丸10克/次,2次/日,口服。

(3)手术治疗:如年龄较大、病变范围广泛、有乳癌家族史者,可

行单纯乳腺切除或乳腺区域切除术。

(4)护理措施:①一般护理。

胸罩托起乳房,减轻乳房下垂,调节情绪,避免不良刺激。

②心理护理。

向病人介绍本病的有关基本知识,保持精神乐观、情绪开朗,调节情绪,避免不良刺激。

③注意观察。

如为轻度乳腺囊性增生且症状轻微,一般不需特殊治疗,若乳腺肿块增长明显,应随诊观察,以防癌变。

关于乳腺囊性增生病乳腺囊性增生病是一种常见多发的乳腺良性疾病。

好发年龄在40岁前后,青春期及绝经后则少见。

典型表现是周期性乳房疼痛和触痛,在月经来潮前加重,乳腺常有多个大小不等结节或团块或仅有增厚感。

1 关于命名及分型其命名及分型未统一,文献上名称繁多,如乳腺囊性腺病,乳腺囊性增生症,乳腺囊性病,乳腺腺病,乳腺纤维病,导管内乳腺头状瘤,慢性囊性乳腺炎,囊性剥脱性上皮增生,纤维囊性病,乳腺结构不良,乳腺增生症,乳腺小叶增生,乳痛症等[1]。

乳腺囊性增生病是一种与内分泌功能紊乱密切相关的疾病,就其本质上是一种生理增生与复旧不全造成的乳腺结构紊乱疾病,其各型的病因均与卵巢功能失调有关,可能是黄体素的减少与雌激素的相对增多,致使二者比例失调。

各型都存在着管泡及间质的不同程度的增生[2]。

各型之间都有不同程度的移行病理改变。

因此我们根据该病基本病理变化,以乳腺增生病命名更为合适[3]。

2 各型的临床及病理特点2.1主要临床表现应具备以下几点:2.1.1存在各种性质的不同程度的乳房间歇性疼痛,疼痛往往有明显的周期性,一般在月经前开始或加重,而在月经来潮后即减轻。

可伴有乳白色或淡黄色的乳头溢液[4]。

2.1.2触诊可扪及乳腺组织增生的肿块,边界不清有触痛,质地比正常乳腺组织坚实,能滑动。

表面较光整,有的呈颗粒状或小结节状。

如果病程长,增生的乳腺组织纤维化,肿块可呈条索状。

用红外线乳腺扫描仪等辅助检查,可见乳腺组织增生的肿块影像[5]。

2.1.3要有病理学检查依据或细胞学检查排除乳腺癌。

2.2各型临床特点及病理特点2.2.1乳痛症型有一组182例患者[6],此型占9例,多发生在21~25岁,平均年龄23.1岁。

尤以未婚女子或已婚未育或虽已育而未授乳者多见。

病程较短,一般在数周至数月平均病程3个月。

突出症状为乳痛,可同时累及双侧乳腺,但多以一侧为重,在月经前期症状明显,经期第2d减轻。

检查时可发现全乳慢性结节状病变,触痛结节多在外上象限。

乳腺常见疾病影像学诊断一、乳腺炎性疾病(一)急性乳腺炎(acute mastitis)急性乳腺炎常见于分泌期乳腺,特别是初产妇产后3~5周内。

病原菌常为黄色葡萄球菌,少数为链球菌。

感染途径主要是病原菌从乳头皲裂处逆导管侵入。

急性乳腺炎病理改变从单纯炎症开始,到严重乳腺蜂窝组织炎,最后可形成乳腺脓肿。

临床表现为发病前有乳头皲裂现象,或有乳汁郁积,继而出现乳腺病变局部红、肿、热、痛与硬节。

全身症状包括乏力、食欲差、头痛发热,甚至寒战高热。

外周血白细胞计数增高。

【影像学表现】X线:X线表现为乳腺内界限模糊片状致密影,皮肤增厚,皮下脂肪显示较乱,有过多淋巴管与血管阴影,并出现条索状结缔组织模糊影。

有时可伴有泥沙样钙化灶。

USG:乳腺失去正常结构声像图,炎症局部呈不均质点状或块状混合回声,其周围增厚,边缘不清。

皮肤也增厚。

【诊断、鉴别诊断及比较影像学】根据产妇哺乳病史及局部、全身典型炎症表现,一般临床即可作出诊断。

影像学检查目在于了解有无脓肿并发与观察病变吸收情况。

乳腺炎易与炎性乳癌混淆,后者多在哺乳期外发生,边界不规则,第1 页常有浸润。

急性乳腺炎影像诊断首选超声。

B超不仅能准确判断病变部位、范围,而且操作非常便利,病情需要时可在床边检查。

(二)乳腺脓肿(abscess of breast)多数乳腺脓肿是继发于急性炎症治疗不及时或治疗不当所致,少数乳腺脓肿源于囊肿感染。

脓肿可位于乳腺不同部位,常单发,也可多发。

脓肿局部波动感明显。

脓肿可向外破溃,亦可穿入乳管,自乳头排除脓液。

有时脓肿可破入乳腺与胸大肌之间疏松组织中,形成乳腺后脓肿。

【影像学表现】X线:X线表现为轮廓清晰锐利、密度增高类圆形或不规则阴影,中心部分无结构,周围水肿区密度淡。

在浅表形成脓肿时,临近皮肤增厚。

USG:乳腺内单发或多发边界清晰低声或无回声区,壁较厚,且不整齐。

病变后方回声增强。

【诊断、鉴别诊断及比较影像学】根据急性乳腺炎现史与典型局部体征,结合影像学发现脓肿存在,即可确定诊断。

什么是乳腺增生病诊断乳腺增生是怎么回事:乳腺组织是性激素的靶器官,所以有卵巢功能的妇女,乳腺在内分泌激素影响下,乳腺组织都有周期性增生复原的组织改变。

在增生期,有些人可能自觉乳房痛,或触到乳腺有些增厚,特别是经前更为明显,经期过后,上述症状就能自行消退,这些是生理性改变,不算是病,也不需治疗,不要轻易给经前乳房出现胀痛者都戴上“乳腺增生病”的帽子。

“乳腺增生”必须区分是生理性的还是病理性的。

如果每次月经乳腺出现肿块,并有持续长短不一的疼痛,有的连续数月,也可长达数年。

它在组织学上的改变包括腺泡、腺管或腺小叶周围纤维组织增生,这样的“乳腺增生”通常又叫“乳腺小叶增生”,生理性乳腺增生大多可自愈,有的在妊娠,哺乳后症状完全消失,有的在绝经后1-2年后自愈。

病理性的乳腺增生病也称乳腺囊性增生病,在组织学上有小乳管高度扩张而形成囊肿,乳管上皮细胞增生,多数中、小乳管可发生乳头状瘤,由于本病不但上皮增生、尚有囊肿形成,所以被称为“囊性乳腺增生病”,属癌前病变,该病可发生癌变,必须引起高度重视,因此对于“乳腺增生”必须区别对待,不能笼统处理。

乳腺增生和它的临床表现:乳腺增生病是一种以乳腺泡导管的上皮细胞和接缔组织增生为基本病理变化,既非炎症又非肿瘤的一类病的总称。

本病好发于30-50岁的妇女,国内30岁以上妇女患病率为38、6%-49、3%,40-49岁为发病高峰,其癌变率大约为20%左右,被认为是癌前病变。

(1)乳房疼痛:一般或两侧乳房胀痛,刺痛或隐痛不适,疼痛严重不可触摸、行走,疼痛以乳房肿快为主,可向腋窝、胸胁、肩背、上肢放射,也有的表现为乳头疼痛或瘙痒,疼痛随着情绪与月经周期变化而波动,常于月经前或生气时,郁闷时加重,月经来潮后疼痛明显减轻或消失。

(2)乳房肿块:一侧或双侧乳房,单个或多个肿块,好发于乳房的外上方,呈片块状,结节状,颗粒状或条索状,以片块状多见,肿块边界不清,中等或稍硬,活动与周围组织无粘连,可有触痛,肿块大小不一,小者如砂粒,大者可超过3-4CM。

乳腺囊性增生的基本知识人们在平时的生活中往往还是比较关心自己的身体方面的健康的,尤其是对于女性而言,现在女性往往会出现很多的疾病,其中乳腺的囊性增生疾病就是比较多见的,出现这类疾病的患者会有一些乳房的不适症状的,对于这方面的情况,下面就详细的介绍一下有关乳腺囊性增生的基本知识吧。

本病是妇女常见、多发病之一,多见于25~45岁女性,其本质上是一种生理增生与复旧不全造成的乳腺正常结构的紊乱。

在我国,囊性改变少见,多以腺体增生为主,故多称“乳腺增生症”。

世界卫生组织(WHO)统称“良性乳腺结构不良”。

本病恶变的危险性较正常妇女增加2~4倍,临床症状和体征有时与乳癌相混。

乳腺增生即小叶增生,临床上所见到的乳腺囊性腺病、慢性乳腺病、慢性囊性乳腺炎、乳腺结构不良症、乳腺囊性增生病等都是乳腺增生病。

是乳腺的常见良性病变。

中年妇女多见,绝大多数小叶增生与体内内分泌平衡失调有关。

它不是炎症,更不是肿瘤,而是机体对内分泌不平衡所起的生理性反应,是乳腺正常结构的错乱。

一些病人有乳房胀痛、刺痛或隐痛等感觉,与月经周期有关,可扪及片状、颗粒状或结节状肿块,质韧,可行乳房B超或X腺片鉴别诊断。

是女性最常见的乳房疾病,其发病率占乳腺疾病的首位。

近些年来该病发病率呈逐年上升的趋势,年龄也越来越低龄化。

据调查约有70%~80%的女性都有不同程度的乳腺增生,多见于25--45岁的女性。

专家提醒:患了乳腺增生病以后有相当多的患者重视程度不够,迟迟不就诊或只求缓解乳痛症状,而意识不到乳腺增生病的潜在危险——即少部分乳腺增生长期迁延不愈,会发生乳腺良性肿瘤或发生恶性病变。

疾病范畴乳腺增生病属于中医的“乳癖”范畴。

有关本病的描述最早见于《中藏经》,以后历代医家多有论述,对其病因病机、临床表现及治疗均有详尽的阐述。

“乳癖”是形容气机不畅,在乳房部出现胀满疼痛,症请时缓时剧,疼痛时轻时重等特点。

《疡科心德集》中是这样描述的:“有乳中结核,形如丸卵,不疼痛,不发寒热,皮色不变,其核随喜怒而消长,此名乳癖。

乳腺囊性增生病人的护理乳腺囊性增生病是女性多发病,多见于25~45岁女性。

本病是乳腺组织的良性增生,可发生于腺管周围并伴有大小不等的囊肿形成;也可发生于腺管内,表现为不同程度的乳头状增生伴乳管囊性扩张;也有发生在小叶实质者,主要为乳管及腺泡上皮增生。

一、病因本病与内分泌失调有关。

一是体内雌、孕激素比例失调,黄体素分泌减少,雌激素量增多,使乳腺实质增生过度和复旧不全;二是部分乳腺实质成分中女性激素受体的质和量异常,使乳房各部分的增生程度参差不齐。

二、临床表现(一)症状本病突出的表现是乳房胀痛,部分病人具有周期性。

疼痛与月经周期有关,往往在月经前疼痛加重,月经来潮后减轻或消失,有时整个月经周期都有疼痛。

(二)体征一侧或双侧乳腺有大小不一、质韧而不硬的单个或多个结节,可有触痛,与周围乳腺组织分界不明显,与皮肤无粘连,也可为弥漫性增厚。

少数病人可有乳头溢液,呈黄绿色或血性,偶为无色浆液。

三、辅助检查钼靶X线和超声检查均有助于本病的诊断。

四、处理原则(一)非手术治疗非手术治疗主要是定期观察和药物对症治疗。

症状严重者可用中药调理,如口服中药逍遥散。

也可选用雌激素受体拮抗剂(如他莫昔芬、托瑞米芬等)和维生素类药物联合治疗。

若肿块变软、缩小或消退,则可予以观察并继续中药治疗:若肿块无明显消退,或观察过程中对局部病灶有恶变可疑者,应切除并做快速病理检查。

(二)手术治疗病理检查证实有不典型上皮增生,则可结合其他因素决定手术。

五、护理措施(一)减轻疼痛1.心理护理解释疼痛发生的原因,消除病人的顾虑,保持心情舒畅。

2.局部托起用乳罩托起乳房,但不宜过紧。

3用药护理遵医嘱服用中药或其他对症治疗药物。

(二)定期检查由于本病的临床表现易与乳腺癌混淆,且可能与其并存,应嘱病人经常进行乳房自我检查,局限性增生者在月经后1周至10日内复查,每隔2~3个月到医院复诊,有对侧乳腺癌或有乳腺癌家族史者密切随访,以便及时发现恶变。

乳腺囊肿大小分类标准概述及解释说明1. 引言1.1 概述乳腺囊肿是一种常见的乳腺疾病,它是由于乳腺管道内积聚了大量液体而形成的。

这种疾病在妇女中更为普遍,尤其是在生育年龄段的女性中较为常见。

乳腺囊肿通常被描述为柔软、圆形或椭圆形肿块,可以单个或多个出现在一个或双侧乳房中。

虽然大多数乳腺囊肿都是良性的,但在一些情况下可能存在恶变的风险,因此及早发现和诊断对于患者来说非常重要。

1.2 文章结构本文将详细探讨乳腺囊肿大小分类标准,并解释说明与其相关的内容。

文章主要分为以下几个部分:第2部分将定义和介绍乳腺囊肿的病因,包括引起该疾病发生的因素以及统计得出的发病情况。

第3部分将讨论乳腺囊肿的临床表现和诊断方法,包括该疾病可能出现的症状以及常用的诊断方法和其原理解释,还将说明乳腺囊肿与影像学检查的关系。

第4部分将深入探讨乳腺囊肿的大小分类标准以及影响因素的分析。

具体包括乳腺囊肿大小分类标准的定义和解释说明,以及两个重要因素对囊肿大小的影响进行详细分析,包括年龄和性别对囊肿大小的影响、患者体质和遗传倾向对囊肿大小的影响。

最后,在第5部分中,我们将总结文章主要内容并陈述观点,并对乳腺囊肿的大小分类标准进行综合报道。

1.3 目的本文旨在提供有关乳腺囊肿大小分类标准的全面介绍,通过对乳腺囊肿定义和病因、临床表现和诊断方法以及其相关性方面进行探讨,希望能够加深读者对该疾病特征和发展趋势的认识。

同时,通过对乳腺囊肿大小分类标准及其影响因素进行详细分析,旨在为医学领域从业人员提供更全面的参考和指导,以便更准确地评估该疾病,并为患者提供更好的预防和治疗建议。

2. 乳腺囊肿的定义和病因2.1 定义乳腺囊肿是一种常见的乳腺疾病,主要指在乳腺组织中形成的液体或半固体的囊性结节。

它通常是良性的,可以单个或多个同时存在。

乳腺囊肿可在不同年龄段的女性中出现,但在更年期前后的妇女中更为普遍。

2.2 病因乳腺囊肿的具体病因尚不完全清楚,但有几个可能的原因被认为与其形成相关:- 激素水平变化:激素水平的变化被认为是导致乳腺囊肿形成的主要原因之一。

乳腺彩超报告

首先,报告显示患者乳腺组织中存在乳腺囊肿。

乳腺囊肿是乳腺组织内常见的

一种良性肿块,通常表现为囊性结节,边界清晰,质地柔软。

乳腺囊肿多为单发,也可为多发,多数为小囊肿,直径在1~3cm之间。

在彩超图像上呈现为圆形或椭

圆形暗区,边缘光滑,内部无回声,部分囊肿内可见悬浮物或出血。

其次,乳腺彩超报告显示患者乳腺组织中存在乳腺纤维腺瘤。

乳腺纤维腺瘤是

一种较为常见的乳腺良性肿瘤,多见于20~40岁的女性,呈现为乳房组织内单个或多个的结节。

彩超图像上呈现为边界清晰的类圆形或椭圆形低回声结节,质地坚实,边界规整,内部可见点状强回声或线状强回声。

最后,乳腺彩超报告还显示患者乳腺组织中存在乳腺囊性增生。

乳腺囊性增生

是一种常见的乳腺良性疾病,多见于20~45岁的女性。

彩超图像上呈现为乳腺内多发大小不一的囊肿,囊肿呈椭圆形或圆形,边缘光滑,内部无回声或低回声,部分囊肿内可见悬浮物或出血。

综上所述,根据乳腺彩超报告显示的情况,患者乳腺组织存在乳腺囊肿、乳腺

纤维腺瘤和乳腺囊性增生等情况,需要进一步的临床检查和诊断。

医生应该根据患者的具体情况,制定个性化的治疗方案,及时进行治疗和随访。

希望患者能够积极配合医生的治疗,保持良好的心态,早日康复。

乳腺囊性增生的诊断解析

习题:女性,28岁,周期性乳房胀痛,月经前加重,月经后减轻或消失。

双乳可扪题弥漫性结节,最可能的诊断为

A.乳腺纤维腺瘤

B.乳管内乳头状瘤

C.乳腺癌

D.乳房肉瘤

E.乳腺囊性增生

答案及解析:本题选C.

乳腺囊性增生突出的表现是乳房胀痛和肿块,特点是部分病人具有周期性。

疼痛与月经周期有关,往往在月经前疼痛加重,月经来潮后减轻或消失,有时整个月经周期都有疼痛。

体检发现一侧或两侧乳腺有弥漫性增厚,可局限于乳腺的一部分,也可分散于整个乳腺,肿块呈颗粒状、结节状或片状,大小不一,质韧而不硬,增厚区与周围乳腺组织分界不明显。

相关内容

乳腺囊性增生病

(一)病因

本病系内分泌障碍性增生病,一是体内女性激素代谢障碍,:允其是雌、孕激素比例失调,使乳腺实质增生过度和复旧不全;二是部分乳腺实质成分中女性激素受体的质和量异常,使乳房各部分的增生程度参差不齐。

(二)临床表现

突出的表现是乳房胀痛和肿块,特点是部分病人具有周期性。

疼痛与月经周期有关,往往在月经前疼痛加重,月经来潮后减轻或消失,有时整个月经周期都有疼痛。

体检发现一侧或两侧乳腺有弥漫性增厚,可局限于乳腺的一部分,也可分散于整个乳腺,肿块呈颗粒状、结节状或片状,大小不一,质韧而不硬,增厚区与周围乳腺组织分界不明显。

少数病人可有乳头溢液。

本病病程较长,发展缓慢。

(三)治疗

1.定期行乳房检查,月经结束后一周左右为检查时间。

2.症状严重者可行对症治疗

3.中医治疗

4.如不能除外乳癌,可行活检。