系统建模

- 格式:doc

- 大小:214.52 KB

- 文档页数:14

系统建模与仿真课程设计一、课程目标系统建模与仿真课程设计旨在让学生掌握以下知识目标:1. 理解系统建模与仿真的基本概念、原理和方法;2. 学会运用数学和计算机工具进行系统建模与仿真;3. 掌握分析、评估和优化系统模型的能力。

技能目标:1. 能够运用所学知识对实际系统进行建模;2. 独立完成仿真实验,并对结果进行分析;3. 能够针对具体问题提出合理的建模与仿真方案。

情感态度价值观目标:1. 培养学生的团队合作意识,提高沟通与协作能力;2. 激发学生对科学研究的兴趣,培养创新精神和实践能力;3. 增强学生的社会责任感,使其认识到系统建模与仿真在解决实际问题中的价值。

本课程针对高中年级学生,结合学科特点和教学要求,将目标分解为以下具体学习成果:1. 掌握系统建模与仿真的基本概念和原理,能够解释现实生活中的系统现象;2. 学会使用数学和计算机工具进行系统建模与仿真,完成课程项目;3. 能够针对实际问题,运用所学知识进行分析、评估和优化,提出解决方案;4. 培养团队协作能力,提高沟通表达和问题解决能力;5. 增强对科学研究的好奇心和热情,树立正确的价值观。

二、教学内容根据课程目标,本章节教学内容主要包括以下几部分:1. 系统建模与仿真基本概念:介绍系统、建模、仿真的定义及其相互关系,分析系统建模与仿真的分类和特点。

2. 建模方法与仿真技术:讲解常见的建模方法(如数学建模、物理建模等)及仿真技术(如连续仿真、离散事件仿真等),结合实例进行阐述。

3. 建模与仿真工具:介绍常用的建模与仿真软件,如MATLAB、AnyLogic 等,并指导学生如何使用这些工具进行系统建模与仿真。

4. 实践项目:设计具有实际背景的系统建模与仿真项目,要求学生分组合作,运用所学知识完成项目。

教学内容安排如下:第一周:系统建模与仿真基本概念,引导学生了解课程内容,激发学习兴趣。

第二周:建模方法与仿真技术,讲解理论知识,结合实例进行分析。

系统建模的原理与方法随着大数据和信息时代的到来,系统分析和建模扮演了越来越重要的角色。

而系统建模则是解决问题和优化问题的重要手段。

那么系统建模是什么?它有哪些原理和方法呢?本文将会就此问题进行深入探讨。

一、什么是系统建模?系统建模是指根据具体问题和要求,利用适当的数学方法、图形方式、模拟方法及工具软件等手段,将研究对象的内在联系、性质、结构、特征、规律等方面抽象出来,并进行描述、分析、说明和预测的过程。

系统建模的结果可以是一个理论模型、实际模型、仿真模型,也可以是决策模型等多种形式,以期有效实现对目标系统的研究和控制。

系统建模常用于实际问题的分析和求解,它被广泛地应用在工科、管理、经济、社会科学等领域,如金融风险管理、市场分析、质量控制、环境管理、物流优化等。

二、系统建模的原理系统建模中的原理主要包括系统思考、系统论、模型理论、信息论和控制论五个方面。

1. 系统思考系统思考主要考虑整个问题背景,了解相关的因素和变量以及它们之间的复杂关系。

在系统建模过程中,则需要考虑各种因素的作用和相互作用,理清各种逻辑关系。

2. 系统论系统论是指把研究对象看成一个有机的整体,强调系统的整体性、动态特性和层次性。

在系统建模过程中,则需要通过分析主要成分,确定系统的决策指标,以便准确了解问题的本质。

3. 模型理论模型理论则是指利用数学和逻辑等方法来描述研究对象的本质和规律。

在系统建模过程中,则需要通过寻找合适的模型来描述问题,管理和预测相关数据。

4. 信息论信息论主要是研究信息的生成、存储、传输、处理和利用等方面的问题。

在系统建模中,信息论可以帮助人们分析各种信息的传输过程,提高信息的获取和利用效率。

5. 控制论控制论则是指控制和改进系统状况的方法和技术。

在系统建模过程中,则需要通过采用各种控制策略来调节研究对象的状态和特性,以改善其运行效果。

三、系统建模的方法在系统建模中,可以采用的方法包括因素分析法、层次分析法、结构方程模型、马尔可夫模型、差分方程模型等多种方法。

图书管理系统--------UML系统建模1.1系统需求图书管理系统需要满足来自三方面的需求,这三个方面分别是图书借阅者、图书馆工作人员和图书馆管理人员。

图书借阅者的需求是查询图书馆所存的图书、个人借阅情况及个人信息的修改;图书馆工作人员的功能最为复杂,包括图书借阅者及图书进行管理和维护,以及对系统状态的查看和维护。

满足用户基本需要的系统,必须有如下功能:⑴基本数据维护功能需求⑵基本业务功能需求;⑶数据库维护功能需求;⑷查询功能需求;⑸安全使用管理功能需求;⑹帮助功能需求;总之,该图书管理系统能够是图书馆管理员方便地管理图书馆内的多种事物,让图书馆工作人员更有效地为读者提供借阅和归还书籍的服务,能够为读者提供查询书籍信息和个人借阅信息的服务。

2.1用例图2.1.1借阅者请求服务的用例图借阅者请求服务的用例包括:1.登录系统3.查询自己的借阅信息5.查询书籍信息 2.预定书籍4.借阅书籍6.归还书籍此用例图如图1所示。

BorrowerSearch for bookReserve the bookLogon the system<<use>>Query hfo<<use>>Borrow the bookReturn the bookReturn with Fine<<extend>>图1借阅者请求服务的用例图2.1.2读书馆管理员处理借书、还书的用例图图书管理员处理借书、还书的用例包括:1.处理书籍借阅3.处理书籍借还2.删除预定信息此用例图如图2所示。

LibrarianGetbookGet With FineLend bookcheck user accountRemove Resservation<<extend>><<i ncl ude>><<use>>图2图书管理员处理借书、还书的用例图2.1.3系统管理员进行系统维护的用例图系统管理员进行系统维护的用例包括:1.查询借阅者信息4.查询书籍信息7.增加书目2.删除或更新书目5.增加书籍8.删除书籍3.添加借阅者账户6.删除或更新借阅者账户此用例如图3所示。

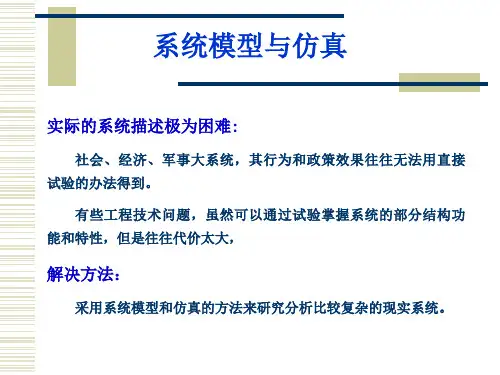

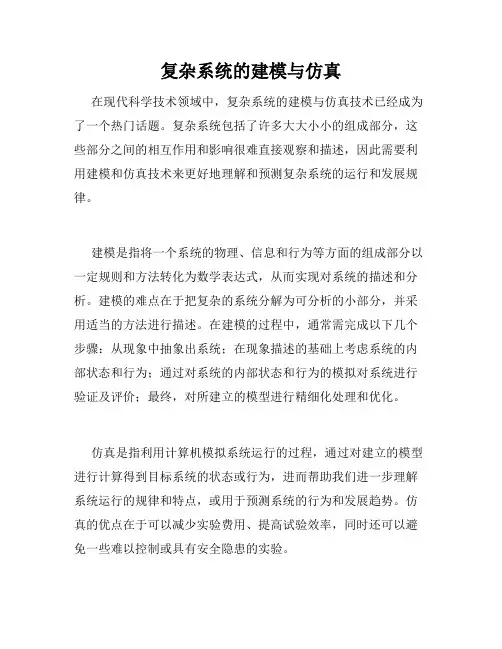

复杂系统的建模与仿真在现代科学技术领域中,复杂系统的建模与仿真技术已经成为了一个热门话题。

复杂系统包括了许多大大小小的组成部分,这些部分之间的相互作用和影响很难直接观察和描述,因此需要利用建模和仿真技术来更好地理解和预测复杂系统的运行和发展规律。

建模是指将一个系统的物理、信息和行为等方面的组成部分以一定规则和方法转化为数学表达式,从而实现对系统的描述和分析。

建模的难点在于把复杂的系统分解为可分析的小部分,并采用适当的方法进行描述。

在建模的过程中,通常需完成以下几个步骤:从现象中抽象出系统;在现象描述的基础上考虑系统的内部状态和行为;通过对系统的内部状态和行为的模拟对系统进行验证及评价;最终,对所建立的模型进行精细化处理和优化。

仿真是指利用计算机模拟系统运行的过程,通过对建立的模型进行计算得到目标系统的状态或行为,进而帮助我们进一步理解系统运行的规律和特点,或用于预测系统的行为和发展趋势。

仿真的优点在于可以减少实验费用、提高试验效率,同时还可以避免一些难以控制或具有安全隐患的实验。

建模和仿真,作为分析复杂系统的工具和手段,在多个领域中得到了广泛应用。

例如,在工业制造业领域中,通过数字化和虚拟工厂建立了基于仿真技术的制造流程模型,实现了生产过程的优化和效率提升;在交通领域中,通过仿真模拟了城市的交通状况,帮助交通管理者更好地规划城市交通系统,提高道路的利用率;在医学领域中,利用仿真技术模拟了心血管疾病的发生机理,帮助医生更好地理解疾病预防和治疗的方法。

总之,建模与仿真的应用已经贯穿了许多科技领域的研究和实践,为我们更好地理解和控制复杂系统的运行和发展提供了重要的工具和手段。

未来,随着计算机和算法技术的不断发展,建模和仿真技术将会在更广泛的领域中得到推广和应用,并成为解决实际问题的有力工具。

系统建模与仿真概述System Modeling and Simulation第一章系统建模与仿真概述主要内容•系统与模型-系统建模-系统仿真•系统建模与仿真技术14系统与模型1.1.1系统1.系统的广义定义:x由相互联系、相互制约、相互依存的若干组成部分(要素)结合起来在一起形成的具有特定功能和运动规律的有机整体。

举例:宇宙世界,原子分子,电炉温度调节系统, 商品销售系统,等等。

例一:电炉温度调节系统例二:商品销售系统经理部[市场部I I采购部仓储部销售部I14系统与模型2系统的特性:1)系统是实体的集合+实体是指组成系统的具体对象例如:电炉调节系统中的比校器、调节器、电炉、温度计。

商品销售系统中的经理、部门、商品、货币、仓库等。

+实体具有一定的相对独立性,又相互联系构成一个整体,即系统。

14系统与模型2)组成系统的实体具有一定的属性属性是指实体所具有的全部有效性,例如状态、参数等。

在电炉温度调芒系统中,温度、温度偏差. 电压等都是属性。

在商品销售系统中,部门的属性有人员的数董、职能范围,商品的属性有生产日期、进货价格.销售日期.售价等等。

X系统处于活动之中+活动是指实体随时间的推移而发生属性变化。

例如: 电炉温度调节系统中的主要活动是控制电压的变化, 而商品销售系统中的主要活动有库存商品数量的变化、零售商品价格的增长等。

14系统当摆型X系统三要素:实体、属性与活动。

系统是在不断地运动、发展、变化的;系统不是孤立存在的;系统边界的划分在很大程度上取决于系统研究的目的。

系统研究:系统分析、系统综合和系统预测O 系统描述:同态、同构+同态:系统与模型之间行为的相似(低级阶段)同构:系统与模型之间结构的相似(高级阶段)同态与同构建模+同构系统:对外部激励具有同样反应的系统十同态系统:两个系统只有少数具有代表性的输入输出相対应14系统与模型——3.系统的分类X按照系统特性分类:+工程系统(物理系统):为了满足某种需要或实现某个预定的功能,采用某种手段构造而成的系统,如机械系统、电气系统等。

复杂系统的建模与仿真技术复杂系统建模与仿真技术是一种非常重要的技术,它可以帮助人们更好地理解并应对复杂系统的问题。

这种技术已经被广泛应用于各种领域,包括交通、电力、环境、金融、医疗等,以及国家大型工程的规划和建设中。

下面,我将详细介绍复杂系统建模与仿真技术的范畴、基础、方法和应用。

一、复杂系统建模与仿真技术的范畴复杂系统是由大量相互关联、相互作用的组成部分组成的系统,特别是在追求更高效、更安全、更稳定的同时,现代社会已经面临着越来越复杂、不稳定和不可预测的问题。

面对复杂的系统,建模与仿真技术在很大程度上可以解决复杂的系统问题。

复杂系统建模与仿真技术主要研究以下问题:1.复杂系统的结构、行为和演化规则。

2.复杂系统的动态行为、稳定性和可控制性。

3.复杂系统的优化、控制和决策方法的开发和应用。

4.复杂系统的应用和评价方式,比如评估建筑物的抗震性能或者评估隧道或轨道交通的安全性。

二、复杂系统建模与仿真技术的基础复杂系统建模与仿真技术有很强的理论和实践基础,其中包括以下方面:1.系统论和控制论:系统论是研究地球、生命体、社会和经济系统等普遍系统特性的一门综合环境科学,此外,控制论是用于研究复杂系统的基础理论,它主要集中在建模、分析和控制动态系统。

2.复杂网络理论:复杂网络是由大量节点和边所组成的系统,包括社交网络、物流网络、电力网络等,复杂网络理论为这些系统提供了统一的分析、建模能力和设计优化工具。

3.混沌理论:混沌是一种非线性动力学现象,它在复杂系统中普遍存在。

混沌理论提供了在此类系统中进行分析和控制的方法和技巧。

4.多智能体系统:多智能体系统是由多个智能体所组成的一个系统,每个智能体可以是一个机器人、计算机程序或其他能够处理信息的实体。

多智能体系统是研究协同、合作以及竞争关系的广泛的一个方向。

以上是复杂系统建模与仿真技术的基础,它们可以为建立模型和仿真系统提供必要的支持。

三、复杂系统建模与仿真技术的方法对于复杂系统建模与仿真技术的研究和应用,主要有以下四个步骤:1.系统分析的第一步是确定不同层次和不同角度的系统模型,然后通过实验、观测、问卷调查等方式收集相关数据,为系统模型提供必要的输入信号;2.在建立系统模型的基础上,在计算机系统中映射系统模型,然后利用模拟软件对系统进行数字仿真,建立数字模型;3.根据模型仿真的结果,评估系统性能和功能,找到隐含的问题,提供改进建议,并进一步优化系统;4.重复检查,使仿真模型代表真实系统,并提高仿真模型对真实系统的可预测性。

系统建模技术1. 系统建模的重要性系统建模的主要目的是帮助开发人员和利益相关者更好地理解系统的需求和设计。

通过建立系统模型,可以更清晰地描述系统的功能、结构、性能和行为。

这种清晰的描述可以帮助团队成员之间更好地沟通和协作,以实现系统设计的一致性和高质量。

此外,系统建模还可以帮助开发人员预测和评估系统的可能效果,从而指导决策和优化。

2. 系统建模技术的种类2.1 结构化建模技术结构化建模技术用于描述系统的静态结构,包括系统的组件、关系、属性和约束。

常用的结构化建模技术包括数据流图、层次图、类图等。

这些技术可以帮助开发人员更好地理解系统的组成部分,以及它们之间的关系和相互作用。

2.2 行为建模技术行为建模技术用于描述系统的动态行为,包括系统的状态、事件、转换和活动。

常用的行为建模技术包括状态图、活动图、时序图等。

这些技术可以帮助开发人员更好地理解系统的运行过程,以及各个组件之间的交互方式。

3. 系统建模技术的应用领域系统建模技术广泛应用于各个领域,包括软件开发、系统工程、企业架构等。

在软件开发中,系统建模技术可以帮助开发人员更好地理解用户需求,设计和实现高质量的软件系统。

在系统工程中,系统建模技术可以帮助工程师更好地设计和管理复杂的系统。

在企业架构中,系统建模技术可以帮助组织更好地规划和管理信息系统的整体架构。

4. 系统建模技术的优势和注意事项系统建模技术具有如下优势:- 提供了一种规范和系统化的方法,有助于团队成员之间的沟通和协作。

- 可以帮助开发人员更好地理解系统的需求和设计。

- 可以帮助预测和评估系统的可能效果,指导决策和优化。

使用系统建模技术时需要注意以下事项:- 选择合适的建模技术,根据系统的需求和特点进行选择。

- 尽量保持建模过程的简洁和清晰,避免过多的复杂性。

- 不断更新和迭代建模过程,以适应系统开发的变化和需求的变更。

结论系统建模技术是一种重要的方法,用于实现系统设计和开发的目标。

通过系统建模,可以更好地理解系统的需求和设计,并指导开发过程中的决策和优化。

系统建模与仿真的基本原理1.系统建模系统建模是将实际系统抽象成数学模型的过程。

通过对系统的功能、结构和行为进行描述,将复杂的系统问题转化为可计算的数学关系。

常用的系统建模方法有结构建模和行为建模。

结构建模主要利用图论、数据流图等方法表达系统内部组成和连接关系;行为建模则主要利用差分方程、状态方程等方法描述系统的运行规律和动态特性。

系统建模的目标是简化和抽象,将系统的本质特征提取出来,为进一步仿真和分析提供基础。

2.仿真实验设计仿真实验设计是制定仿真实验方案的过程。

在具体仿真问题中,根据问题的性质和要求,选择合适的仿真方法和实验设计策略。

仿真实验设计包括仿真实验的目标确定、输入输出变量的定义、仿真参数的设置等。

对于复杂系统,可以通过分层设计、正交试验设计等方法来降低仿真实验的复杂度和耗时。

仿真实验设计是进行仿真的基础,其设计好与否直接影响到仿真结果的准确性和可靠性。

3.仿真运行与分析仿真运行与分析是通过计算机执行仿真模型,模拟系统的运行过程,并对仿真结果进行评价和分析。

仿真运行过程中,需要根据实验设计设置的输入条件,对模型进行参数初始化,并模拟系统的行为和性能变化。

仿真运行的核心是利用计算机处理模型的数学关系和逻辑关系,计算系统的状态和输出结果。

仿真过程的准确性和效率与模型的构建和算法选择密切相关。

4.模型验证与参数优化模型验证与参数优化是根据仿真结果的准确性和实际需求,对系统模型进行验证和优化的过程。

模型验证是通过与实际观测数据比较,评价模型对真实系统行为的描述能力。

模型验证的方法包括定性验证和定量验证。

参数优化是通过对模型参数进行调整,使得模型与实际系统更加一致。

参数优化常用的方法有优化算法、参数拟合和灵敏度分析等。

模型验证和参数优化是迭代和不断改进的过程,通过不断优化模型,提高模型的可信度和预测能力。

总之,系统建模与仿真是系统工程中用于分析和优化系统性能的重要手段。

通过建立数学模型,仿真模拟系统行为和性能变化,可以帮助我们深入理解系统的本质特征,预测系统未来的行为,并评估不同决策对系统性能的影响。

1 绪论1.1 系统建模系统建模是指建立系统(被控对象)的动态数学模型,简称建模。

建模的全过程可分为一次建模和二次建模。

一次建模是指由实际物理系统到数学模型,二次建模是指由数学模型到计算机再现,即所谓仿真。

系统建模技术是研究获取系统(被控对象)动态特性的方法和手段的一门综合性技术。

1.2 系统建模的目的(1)控制系统的合理设计及调节器参数的最佳整定。

控制系统的设计、调节器参数的最佳整定都是以被控对象的特性为依据的。

为了实现生产过程的最优控制,更需要充分了解对象的动态特性。

因为设计最优控制系统的基本内容就是根据被控对象的动态特性和预定的性能指标,在一定的约束条件下选择最优的控制作用,使被控对象的运行情况对预定的性能指标来说是最优的,所以建立合理的数学模型,是实现最优控制的前提。

(2)指导生产设备的设计。

通过对生产设备数学模型的分析和仿真,可以确定个别因素对整个控制对象动态特性的影响(如锅炉受热面的布置、管径大小、介质参数的选择等对整个锅炉出口汽温、汽压等动态特性的影响),从而对生产设备的结构设计提出合理的要求和建议,在设计阶段就有意识地考虑和选择有关因素,以求生产设备除了具有良好的结构、强度、效率等方面的特性之外,还能使之具有良好的动态控制性能。

(3)培训运行操作人员。

对一些复杂的生产操作过程,如飞行器的驾驶、大型舰艇和潜艇的操作以及大型电站机组的运行,都应该事先对操作人员、驾驶员进行实际操作培训。

随着计算机技术和仿真技术的发展。

已经不需要建造小的物理模型,而是首先建立这些复杂生产过程的数学模型,然后通过计算机仿真使之成为活的模型。

在这样的模型上,教练员可以方便、全面、安全地对运行操作人员进行培训。

(4)检查在真实系统中不能实现的现象。

例如一台单元机组及其控制系统究竟能承受多大的冲击电负荷,当冲击电负荷过大时会造成什么后果。

这种具有一定破坏性的试验,往往不允许轻易地在实际生产设备上进行,而是首先需要建立生产过程的数学模型,再通过仿真对模型进行试验研究。

现代制造技术系统建模第一章 建模简述1.1系统建模概述系统的定义:具有一定功能,相互间具有有机联系,由许多要素或构成部分组成的整体。

系统建模的定义:系统建模就是建立一个新系统,用来模拟或仿真原有系统。

模型是对实际系统的简化表示,它提取和反映了所研究系统的基本性质。

模型的表现形式:直觉模型、实物模型、模拟模型、图表模型、数学模型。

数学模型的种类:参数模型、非参数模型、模糊及神经元模型、区域规划模型、网络模型、黑箱模型、黑板模型、遗传算法模型等。

1.2系统建模要素(1)目的要明确:同一个系统,不同的研究目的所建立的系统模型也不同。

(2)方法要得当:逻辑方法归纳移植类比推演机理模型综合模型实验模型建模方法图 1-1 建模方法(3)结果要验证:验证所建立的模型能够“真实反映”实际系统。

1.3系统模型分类(1) 综合模型与分解模型 (2) 时域模型与频域模型 (3) 确定性模型与随机模型(4) SISO模型与MIMO模型(5) 连续模型与离散模型(6) 参数模型与非参数模型1.4系统建模意义(1)把世间的现象/问题上升到“数学抽象/数学模型”的理论高度是现代科学发现与技术创新的基础。

(2)实验、归纳、推演”是建立系统“数学模型”的重要手段/方法/途径。

(3)数学模型”是人们对自然世界的一种抽象理解,它与自然世界/现象/问题具有“性能相似”的特点,人们可利用“数学模型”来研究/分析自然世界的问题与现象,以达到认识世界与改造。

第二章系统建模方法及步骤2.1常见建模方法分类(1)机理分析建模方法(白箱):依据基本的物理、化学等定律,进行机理分析,确定模型结构、参数;使用该方法的前提是对系统的运行机理完全清楚。

(2)实验统计建模方法:基于实验数据的建模方法(白箱、灰箱、黑箱)辨识建模:线性、非线性,动态、静态统计回归:一般是静态的线性模型神经网络:理论上可以对任何数据建模,但学习算法是关键模糊方法实验统计建模方法使用的前提是必须有足够正确的数据,所建的模型也只能保证在这个范围内有效;足够的数据不仅仅指数据量多,而且数据的内容要丰富(频带要宽),能够充分激励要建模系统的特性;(白噪声、最优输入信号设计、数据的质量)要清楚每种方法的局限性,掌握适用范围;在实际应用中往往组合采用、互补。

2.2 机理模型法2.2.1 建模原理采用由一般到特殊的推理演绎方法,对已知结构,参数的物理系统运用相应的物理定律或定理,经过合理分析简化而建立起来的描述系统各物理量动、静态变化性能的数学模型。

一般是在若干简化假设条件下,以各学科专业知识为基础,通过分析系统变量之间的关系和规律,而获得解析型数学模型。

其实质是应用自然科学和社会科学中被证明是正确的理论、原理和定律或推论,对被研究系统的有关要素(变量)进行理论分析、演绎归纳,从而构造出该系统的数学模型。

2.2.2建模步骤1) 分析系统功能、原理,对系统作出与建模目标相关的描述; 2) 找出系统的输入变量和输出变量;3) 按照系统(部件、元件)遵循的物化(或生态、经济)规律列写出各部分的微分方程或传递函数等; 4) 消除中间变量,得到初步数学模型; 5) 进行模型标准化;6) 进行验模(必要时需要修改模型)。

2.3 表格插值建模 2.3.1建模原理由于这种方法不允许直接实现动态方程,称之为静态建模技术。

但表格插值功能常用于建立系统动态方程。

一般用于如下形式:),,,()(321 x x x f k y =,,,321x x x 可以是仿真中的任意变量,如时间、状态变量或常数等,输入个数可以使任意的,但实际应用中一般小于5,输入量的增加,求解计算时间会增加。

一个有N 个输入的插值函数可以用N 维查找表来计算,每一个变量的跨度为一个一维查找表。

插值点的跨度可以是等间距的,也可以是任意的间隔。

2.3.2建模步骤插值计算有多种方法,不同的方法再插值计算复杂度和插值函数平滑方面有所不同,一般由两种方法可以满足大多数情况下的需要:线性插值法和三次样条插值法。

可以在图上直线连接相邻插值点来进行一维线性插值,插值函数是连续的,但其插值点上的微分是不连续的。

图 2-1 线性插值法y 0y 1 y 2y 3 y 4y 5y 7y 6x 0 x 1 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7x 2[]LL L LL L x x x xy y y y 11+++=注:要先确定插值点L 、L+1。

常采用二分法,可以大大节省搜索时间。

如果输入值x 在计算范围内小范围内变化,可以先检查输入值是否再上一次计算的插值间隔内,这样就可以简化步骤,省去二分法;也可以检查前一个插值点间隔、其相邻的插值点间隔(如果必要),有时可省去使用二分法,但第一个插值点的计算除外;该方法的有效性依赖于输入变量的缓变性,这样两次函数计算之间不会发生快速跳变。

条件不成立时,由于附加检查先于二分法,计算过程变慢。

三次样条插值是运用三阶多项式估计两个插值点间的函数。

这样,在两个插值点上几两个插值点间,插值函数及其一阶和二阶导数均是连续的。

从某种角度上讲,三次样条可以在插值点间获得可能的最平滑的插值。

图 2-2 三次样条插值2.4 系统辨识建模方法 2.4.1 建模原理在输入和输出数据的基础上,从一组给定的模型类中,确定一个与所测系统等价的模型。

明确了辨识的三要素:输入输出数据:辨识的基础;模型类:寻找模型的范围;等价准则:辨识的优化目标。

y 0y 1 y 2y 3 y 4y 5y 7y 6x 0 x 1 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7x 22.4.2 建模步骤1) 明确建模目的和验前知识:目的不同,对模型的精度和形式要求不同;事先对系统的了解程度。

2) 实验设计:变量的选择,输入信号的形式、大小,正常运行信号还是附加试验信号,数据采样速率,辨识允许的时间及确定量测仪器等。

3) 确定模型结构:选择一种适当的模型结构。

4) 参数估计:在模型结构已知的情况下,用实验方法确定对系统特性用影响的参数数值。

5) 模型校验:验证模型的有效性。

噪声辨识技术被辨识的系统M系统模型M 输入 输出扰动噪声测量仪器可测量的输出图 2-3 系统辨别建模原理2.5 神经网络建模方法 2.5.1 建模原理与系统辨识的思路相同,都是从数据来建立模型,但他们使用不同的数学方法。

神经网络是基于生物神经元的模型,神经元是大脑基本的认知单元。

可以用于非线性系统和未知物理模型的系统建模。

复杂非线性系统建模时,可以考虑神经网络方法。

但需要大量有效的输入输出样本来训练网络。

2.5.2 建模举例前馈型BP 网络,误差逆传播神经网络,能实现映射变换,最常用、研究最多、认识最清楚。

辨识的目的和验前知识确定模型结构阶、参数估计最终模型模型校验 实验设系统的输入输出数据不满意满意图 2-4 系统辨识步骤LA LB LC输入层隐蔽层输出层图2-5三层前馈型BP是一个典型前馈型层次网络,分为输入层LA、隐蔽层LB、输出层LC。

同层间无关联,异层神经元间前相连接。

LA层:m个节点,对应于可感知的m个输入;LB层:u个节点,可根据需要设置;LC层:n个节点,与n中输出相应相对应。

LA层节点a i到LB层节点b r之间的联接权为W ir;LB层节点b r到LC层节点c j之间的联接权为V rj;T r为LB层节点的阈值,θj为LC层节点的阈值;2.6 综合建模法2.6.1 建模原理当对控制的内部结构和特性有部分了解,但又难以完全用机理模型的方法表述出来,这是需要结合一定的实验方法确定另外一部分不甚了解的结构特性,或是通过实际测定来求取模型参数。

这种方法是机理模型法和统计模型法的结合,故称为混合模型法。

2.6.2 建模举例图2-6 水轮发电机系统综合建模第三章模型验证3.1 模型验证概述在仿真实验过程中,其结果的有效性取决于“系统模型”的可靠性;因此,模型验证是一项十分重要的工作,它应该贯穿于“系统建模—仿真实验”这一过程中,直到仿真实验取得满意的结果。

3.2 模型验证的内容(1)验证“系统模型”能否准确地描述实际系统的性能与行为;(2)检验基于“系统模型”的仿真实验结果与实际系统的近似程度。

3.3 模型验证中应该注意的问题(1)模型验证工作是一个过程。

(2)模型验证工作具有模糊性。

(3)模型的全面验证往往不可能或者是难于实现的。

3.4 模型验证的基本方法3.4.1 基于机理建模的必要条件法通过对实际系统所存在的各种特性/规律/现象(人通过推演/经验可认识到的系统的必要性质/条件)进行“仿真模拟/仿真实验”,通过仿真结果与“必要条件”的吻合程度来验证系统模型的可信性/有效性。

3.4.2基于实验建模的数理统计法通过考察在相同输入条件下,系统模型与实际系统的输出结果在一致性/最大概率性/最小方差性等“数理统计”方面的情况来综合判断其可信性与准确性。

参考文献1.《过程辨识》方崇智,萧德云, 清华大学出版社,19882.《Fuzzy Engineering》Bart Kosko, Prentice-Hall, 19973.《系统工程概论》夏绍纬,杨家本,清华大学出版社,19954.《System Modeling and Identification》Rolf Johansson, Prentice-Hall ,19935.《信号与系统》,Alan V. Oppenheim, 西安交通大学出版社6.《复杂系统建模与仿真》方美琪、张树人中国人民大学出版社,20057.《系统建模》郭齐胜、杨秀月、王杏林、徐享忠国防工业出版社,20068.《MATLAB/Simulink电力系统建模与仿真》于群、曹娜机械工业出版社,20119.《国家数学建模竞赛辅导》2010年10.百度文库:哈尔滨工业大学教学资源,2009。