中国书法史中书体的演变

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:8

中国书法史上七种书体的演变中国书法是中华民族的瑰宝之一,具有悠久的历史和独特的艺术魅力。

在漫长的发展过程中,中国书法逐渐形成了七种不同的书体,每一种都代表着不同的时代和书法风格。

本文将以中国书法史上七种书体的演变为主题,探讨其起源、特点和影响。

第一种书体是隶书,隶书起源于战国时期的秦朝,是中国书法发展的第一个高峰。

隶书以刚劲有力的笔画和规范的结构而著称,它保持了古文字的特点,字形严谨,笔画间的衔接紧密有序。

隶书的典范代表是《兰亭序》,它以优美的文字和流畅的布局展示了隶书的独特魅力。

第二种书体是楷书,楷书是在隶书的基础上发展而来的。

楷书整齐划一,结构规范,书写工整。

它是中国书法中最常用的书体,也是最具代表性的一种。

楷书的代表作品有《乾隆御笔》等。

楷书的出现使书法艺术更加规范化和标准化,对后世的书法发展产生了深远的影响。

第三种书体是草书,草书是隶书和楷书的衍化体,以潇洒奔放的笔触和独特的形态而著称。

草书在唐朝达到了巅峰,成为了唐朝文人墨客的最爱。

草书的特点是写意性强,形态自由,书写速度快。

它的代表作品有《怀素碑》等。

草书的出现使书法艺术更加自由和富有个性,打破了传统的规范和束缚。

第四种书体是行书,行书是隶书、楷书和草书的结合体,是宋朝时期的产物。

行书在书写速度和书法艺术之间取得了平衡,形成了一种中庸之道。

行书的特点是笔画流畅,结构严谨,字形秀美。

它的代表作品有《东坡先生帖》等。

行书的出现使书法艺术更加灵活和自如,具有独特的审美风格。

第五种书体是草隶书,草隶书是楷书和草书的结合体,以骨骼粗壮、行云流水的笔画而著称。

草隶书在元朝时期达到了高峰,成为了元代书法的代表。

草隶书的特点是字形规整,笔画丰满,极具力量感。

它的代表作品有《王羲之帖》等。

草隶书的出现丰富了书法艺术的形式和表达,为后世的发展提供了新的思路。

第六种书体是隶变体,隶变体是隶书和草书的结合体,以其独特的笔法和形态而著称。

隶变体在明朝时期得到了广泛的应用,成为了明代书法的代表。

汉字字体演变的过程汉字字体的演变是一个非常复杂和丰富的历史过程。

在长久的发展中,汉字字体经历了多次变革和演化,形成了不同的书体和字体。

以下是对汉字字体演变过程的解释。

1. 甲骨文时期(公元前14世纪-公元前11世纪):甲骨文是最早的汉字形式之一,在商代的龟甲和兽骨上刻写。

甲骨文的特点是图画与象形相结合,字形繁复,较为原始和简陋。

2. 金文时期(公元前11世纪-公元前3世纪):金文是在西周末年到春秋时期的青铜器上铭刻的文字形式。

相比甲骨文,金文字形更加规范和工整,结构更为复杂,开始出现了一些象征性的变形和变化。

3. 篆书时期(公元前3世纪-公元前1世纪):篆书是秦朝时期的一种字体,主要用于书写印章。

篆书字形结构更加简练和规范,字笔画逐渐减少,线条变得直线化,形成了独特的直立的笔画。

4. 隶书时期(公元前2世纪-公元3世纪):隶书是由篆书演变而来的一种字体,被广泛用于秦汉时期的官方文书。

隶书的字形更加规范和统一,笔画直线化的趋势更加明显,书写速度加快,形成了较为方正的字形。

5. 楷书时期(公元3世纪-公元6世纪):楷书是魏晋南北朝时期的一种字体,被认为是汉字书法的典范。

楷书的字形特点是规范、工整、端庄,字形变得更加方正和笔画更统一,成为后世书法发展的基础。

6. 行书和草书时期(公元6世纪-公元13世纪):行书和草书是隶书和楷书的演变形式,出现在南北朝和隋唐时期。

行书是楷书的一种写实形式,笔画流畅而有力,字形稍微变形。

草书则更为自由和潦草,字形变得极为简化和扭曲,但具有独特的艺术魅力。

7. 楷隶和楷草并用时期(公元13世纪-公元17世纪):楷隶和楷草并用是元代以后的一种书法风格,主要体现在字体的使用上。

楷隶主要用于正式场合,楷草则多用于手抄本和绘画等艺术领域。

这一时期的字形变得更加丰富多样,书法风格也更具个人特色。

8. 楷书和宋体时期(公元17世纪至今):楷书和宋体是现代常用的字体,也是汉字字体演变的最后阶段。

中国书法史上七种书法的演变

中国书法史上有七种主要的书体,它们是:篆书、隶书、楷书、草书、行书、草隶、隶草。

1. 篆书:篆书是中国最早的一种书体,起源于商代和西周时期。

篆书以其方正、刚劲的特点而闻名,字形规整,笔画饱满。

篆书在秦汉时期达到了巅峰,成为官方公文和铭文的主要书体。

2. 隶书:隶书是汉代发展起来的一种书体,用于代替篆书的繁琐,更适用于书写日常文书。

隶书的特点是笔画清晰、结构严谨,行笔流畅,具有较高的书写效率。

3. 楷书:楷书是从隶书演变而来的一种书体,成为了中国书法的主流书体。

楷书的特点是字形工整,笔画平稳,结构规范,被广泛应用于书写文稿、书法作品和印刷文字。

4. 草书:草书是一种行书的变体,以其潇洒、奔放的风格而著称。

草书的特点是字形流畅,笔画连绵,经常出现连笔和变形。

草书在唐代达到了高峰,成为了一种独特的艺术形式。

5. 行书:行书是介于楷书和草书之间的一种书体,字形流畅而有力,书写速度较快。

行书保留了楷书的规范性,同时融入了草书的自由性,具有一种中庸之美。

6. 草隶:草隶是草书和隶书的结合体,字形奔放而有力,结构规整。

草隶在魏晋南北朝时期兴盛,书写时常出现草书的连笔和变形,但整体上仍保留了隶书的规范性。

7. 隶草:隶草是隶书和草书的结合体,字形奔放而自由,笔画流畅。

隶草在宋代以后逐渐兴盛,成为了一种独特的书体形式。

这七种书体的演变代表了中国书法发展的不同阶段和风格特点,每一种书体都有其独特的魅力和艺术价值。

书法的演变历史殷商—甲骨文、商周—金文、春秋战国—石鼓文、秦朝—小篆、汉朝—隶书、三国—楷书、两晋—行书、隋唐五代—楷书、宋朝—行书、元朝—楷书。

我国的书法是由甲骨文、金文演变而为大篆、小篆、隶书,至东汉、魏、晋的草书、楷书、行书诸体演变至今的。

1.甲骨文甲骨文是现存中国最古的文字。

刻在甲骨上,先用于卜辞,对未来事情结果的占卜,盛于殷商,其笔法已有粗细、轻重、疾徐的变化,下笔轻而疾,行笔粗而重,收笔快而捷,具有一定的节奏感。

甲骨文有图画性和象征性,笔画以直为主,两端尖细中部略粗,章法纵有列,横无行,结构以纵向为主,运用对称等来求得形体的稳定美观。

2.金文金文指铸造在殷周青铜器上的铭文—钟鼎文。

殷商后期到战国是我国青铜器铭文的盛行时期,西周达到鼎盛时期。

3.篆书篆书分为大篆和小篆。

3.1大篆广义的大篆包括金文、籀文、秦统一前的六国文字等。

狭义的大篆遗存石刻石鼓文,流传至今最早的石刻文字,为石刻之祖。

从书法的要素上看,无论是线条、结构、章法,还是空间,都工整,有小篆风度。

是我国现存最早的石刻文字之一,是大篆文字的尾声。

3.2小篆秦始皇统一六国后(前221年),推行'书同文'的政策,丞相李斯负责,在秦国原来使用的大篆籀文基础上进行简化,取消其他国文字,创造了统一文字的汉字书写形式,就是小篆,又称“秦篆”。

中国文字发展到小篆阶段,开始定型(轮廓、笔划、结构定型),象形意味消弱,使文字更加符号化,减少了书写和认读方面的混淆和困难,是我国历史上第一次运用行政手段大规模地规范文字的产物。

“大篆”的特点有着古象形文字的特点,粗犷。

“小篆”的特点是笔画粗细均匀,圆转流畅。

结构平衡,体正势圆,字形修长,大小相同。

4.隶书隶书,由篆书发展而来,字形宽扁,横长竖短,隶书的产生标志着汉字进入今文字时代。

隶书分为秦隶和汉隶。

4.1秦隶秦隶为秦末程邈在狱中整理,去繁就简,字圆方,笔划改曲为直。

改连笔断笔,便于书写。

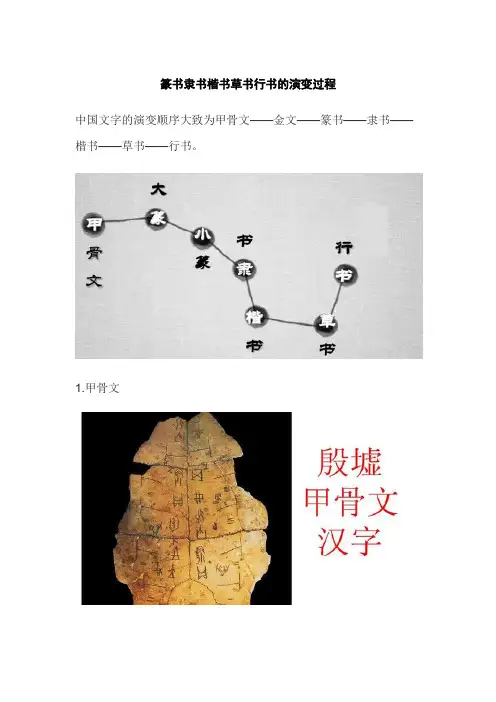

篆书隶书楷书草书行书的演变过程中国文字的演变顺序大致为甲骨文——金文——篆书——隶书——楷书——草书——行书。

1.甲骨文甲骨文又称“契文”、“殷墟文字”。

据考古发现,甲骨文是最早期的成体系的古汉语文字,最早出土于河南省安阳市殷墟。

甲骨文是镌刻或写在龟甲和兽骨上的文字。

由于缺乏对自然科学的认识,所以每当人们遇到一些事情的时候,就需要占卜,所以才会在甲骨上面刻上了文字,并且因为古人相当重视占卜,所以甲骨文就这样慢慢的传承了下来,在历史的发展中不断的进步,最终慢慢的演化成为了后来的汉字。

2.金文金文是指汉字的一种书体名称,指的是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

金文运用了约八百年,从商代末期到秦灭六国。

金文课略分为四种,即商朝金文(其最长之文,仅有四十余字)、西周金文(金文逐渐兴盛,多记载天子之事)、东周金文(多记录王公大成之事,全盛时期)、秦汉金文(金文渐渐衰败)。

3.篆书篆书是大篆和小篆的统称。

大篆指金文、籀文、六国文字,它们保存着古代象形文字的明显特点。

小篆也称“秦篆”,是秦国的通用文字,大篆的简化字体,其特点是形体均匀齐整、字体较容易书写。

4.隶书隶书是汉字中常见的一种庄重的字体,书写效果略微宽扁,横画长而直画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。

它起源于秦朝,在东汉时期达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。

也有说法称隶书起源于战国时期。

5.楷书我国的楷书,虽然在东汉时期已经有萌芽,但是真正文人化的楷书的出现还是在魏晋时期,楷书从民间萌芽走向书法正统,作为一种时尚被当时的文人士大所学习。

这也是我们目前使用最广泛的汉字。

6.草书草书是汉字的一种字体,不论年代,凡是写的潦草的字都算是草书。

草书起始于汉朝,是为了是写简便在隶书的基础上演变出来的,有章草、今草和狂草之分。

草书的特点是跌宕落笔,运转龙蛇,一气呵成。

简述中国书法的演变过程中国书法的演变过程可简单归纳为:甲骨文(商)→金文(周)→小篆(秦)→隶书、草书、行书(汉)→楷书(魏晋)中国书法发展史详细介绍如下:1、先秦书法为学术界公认的中国最早的古汉字资料,是商代中后期(约前14至前11世纪)的甲骨文和金文。

2、秦代书法秦统一后的文字称为秦篆,又叫小篆,是在金文和石鼓文的基础上删繁就简而来。

3、汉代书法汉代分为西汉和东汉,两汉三百余年间,书法由籀篆变隶分,由隶分变为章草、真书、行书,至汉末,中国汉字书体已基本齐备。

隶书是汉代普遍使用的书体。

4、魏晋书法魏晋是完成书体演变的承上启下的重要历史阶段。

是篆隶真行草诸体咸备俱臻完善的一代。

汉隶定型化了迄今为止的方块汉字的基本形态。

隶书产生、发展、成熟的过程就孕育着真书(楷书),而行草书几乎是在隶书产生的同时就已经萌芽了。

真书、行书、草书的定型是在魏晋二百年间。

5、南北朝书法南北朝时期的书法进入北碑南帖时代。

此时书法以魏碑最胜。

魏碑,是北魏以及与北魏书风相近的南北朝碑志石刻书法的泛称,是汉代隶书向唐代楷书发展的过渡时期书法。

6、唐代书法整个唐代书法,对前代既有继承又有革新。

楷书、行书、草书发展到唐代都跨入了一个新的境地,时代特点十分突出,对后代的影响远远超过了以前任何一个时代。

6、五代书法分裂混乱的局面持续五十四年,其间兵戈迭起。

书法艺术虽承唐末之余续,但因兵火战乱的影响,形成了凋落衰败的总趋向。

从公元960年至1279年,三百多年间,书法发展比较缓慢。

8、元代书法纵观元代书法,其成就大者还在真行草书方面。

至于篆隶,虽有几位名家,但并不怎么出色。

这种以真、行、草书为主流的书法,发展到了清代才得到改变。

9、明代书法明代象宋代一样也是帖学大盛的一代。

法帖传刻十分活跃。

整个明代书体以行楷居多,未能上溯秦汉北朝,篆、隶、八分及魏体作品几乎绝迹,而楷书皆以纤巧秀丽为美。

10、清代书法是书法发展史上的又一个中兴期,上与大唐时代遥相呼应。

书体的演变顺序及过程

书体的演变是指在不同历史时期和文化环境下,书写文字的形态和样式发生的变化。

下面简要介绍一些主要的书体演变顺序及过程: 1. 甲骨文:甲骨文是中国最早的记载文字,出现在商代晚期(公元前14世纪至公元前11世纪)。

甲骨文以刻写在龟甲和兽骨上为主,字形复杂,线条粗犷,具有浓厚的图案和象形特征。

2. 金文:金文是中国古代文字的演变阶段之一,主要流行于西周时期(公元前11世纪至公元前771年)。

金文相对于甲骨文来说,字形更加规范,结构较为稳定,开始出现了一定的篆刻风格。

3. 篆书:篆书是古代中国第一个正式的字体体系,主要流行于秦汉时期(公元前221年至公元3世纪)。

篆书笔画简练、方正,结构稳定,逐渐发展成为官方文书的标准字体。

4. 隶书:隶书起源于篆书,主要流行于东汉至南北朝时期(公元2世纪至公元7世纪)。

隶书字形工整、笔画清晰,适合快速书写,成为官方文书和书法作品的主要字体。

5. 楷书:楷书是中国书法中最为常用的字体,发展自隶书。

楷书具有规范的字形结构、简洁明快的笔画和平衡的布局,流传至今,被广泛应用于书法创作和印刷排版。

此外,还有草书、行书、草隶等其他书体,它们都在不同历史时期和书法家的创作中得到了发展和演变。

每个书体都有其独特的风格和特点,反映了不同时代人们对书写艺术的追求和创新。

总的来说,书体的演变是一个历史长河中的变化与创新过程,不

同的书体代表着不同时期的审美观念和文化传承,也展现了人类书写艺术的多样性和魅力。

汉字书体的演变历程汉字书体是中国传统文化的重要组成部分,它经历了漫长的演变过程。

从最早的甲骨文到现代的楷书、隶书等,每一种书体都有着独特的魅力和历史意义。

下面将从演变历程、书体特点以及影响等方面进行介绍。

一、演变历程1. 甲骨文:甲骨文是中国最早的文字,产生于商朝晚期,使用于卜辞和祭祀记录。

甲骨文的特点是图案简洁,线条刻画粗犷有力。

2. 金文:金文是商代后期至西周的一种文字形式,主要用于铭文和铜器铭文。

金文相比甲骨文更加规整,笔画渐趋细腻。

3. 篆书:篆书是中国古代的一种印刷文字,兴盛于秦汉时期。

篆书的特点是笔画结构简练,角度多变,呈方正或圆润的形状。

4. 隶书:隶书起源于汉代,主要用于书写公文和奏章。

隶书的特点是笔画清晰、结构规整,具有一定的规范性。

5. 楷书:楷书起源于东晋时期,至今仍然广泛使用。

楷书的特点是笔画工整、结构平衡,书写规范且易于辨识。

6. 行书:行书是楷书与草书之间的一种过渡体,笔画流畅,书写迅速。

行书在书法艺术中占据重要地位,是书法家常用的书写风格之一。

7. 草书:草书起源于东晋时期,书写流畅,笔画间有连续的衔接,形成特有的书写风格。

草书在艺术性和表现力方面具有独特的魅力。

二、书体特点1. 甲骨文:甲骨文的笔画较为粗犷,线条刻画有力,具有一定的装饰性。

2. 金文:金文相比甲骨文更加规整,笔画逐渐细腻,线条流畅。

3. 篆书:篆书的笔画结构简练,角度多变,笔画末端常呈方形或圆形。

4. 隶书:隶书的笔画清晰、结构规整,具有一定的规范性。

5. 楷书:楷书的笔画工整、结构平衡,书写规范且易于辨识。

6. 行书:行书的笔画流畅,书写迅速,字形稍显变化。

7. 草书:草书的笔画流畅,笔画间有连续的衔接,字形变形较大。

三、影响汉字书体的演变历程不仅仅是书法艺术的发展演变,也反映了中国古代文化和历史的变迁。

每一种书体都有其特定的时代背景和文化内涵。

例如,篆书作为秦汉时期的官方文字,体现了当时国家的统一和规范;楷书作为现代书写的主流,成为了文字传播的基础;行书和草书则在书法艺术中发挥着独特的表现力和艺术魅力。

汉字书体的演变顺序一、甲骨文甲骨文是汉字书体的起源,起源于商朝时期的商代甲骨文。

甲骨文的特点是形态古朴、简练,用于刻写在龟甲和兽骨上,主要记录祭祀、卜辞等文字。

二、金文金文是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于西周至春秋时期。

金文的特点是笔画变粗,形态丰满,书写时使用铜器刻划而成。

金文的文字结构较为复杂,但整体上仍保留着甲骨文的古朴风格。

三、篆书篆书是中国古代书法演变的重要阶段,主要流行于秦汉时期。

篆书的特点是笔画刚劲有力,形态方正,书写时使用篆刻刻划而成。

篆书的文字结构较为规整,注重平衡和谐。

四、隶书隶书是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于东汉至南北朝时期。

隶书的特点是笔画瘦长,形态工整,书写时使用毛笔书写。

隶书的文字结构较为规范,注重笔画的连续和变化。

五、楷书楷书是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于晋代至今。

楷书的特点是笔画平直,形态规整,书写时使用毛笔书写。

楷书的文字结构简洁明了,注重笔画的平稳和均衡。

六、行书行书是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于唐代至今。

行书的特点是笔画流畅,形态活泼,书写时使用毛笔书写。

行书的文字结构简洁明了,注重笔画的连续和变化。

七、草书草书是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于唐代至今。

草书的特点是笔画激荡,形态潇洒,书写时使用毛笔书写。

草书的文字结构简练灵动,注重笔画的速度和变化。

八、隶变隶变是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于唐代至今。

隶变的特点是篆隶合一,形态独特,书写时使用毛笔书写。

隶变的文字结构多样灵活,注重笔画的变化和创新。

以上是汉字书体的演变顺序,每一种书体都有其独特的特点和风格,代表着不同历史时期的文化与艺术成就。

从甲骨文的古朴到隶变的独特,汉字书体的演变展示了中国书法艺术的丰富多样性。

无论是古代的金文、篆书,还是现代的楷书、行书,每一种书体都是中国文化宝库中的瑰宝,也是中华民族智慧和美的结晶。

通过学习和欣赏汉字书体的演变,我们可以更好地理解和传承中华优秀的文化传统。

书法演变过程顺序

中文书法起源于古代中国的甲骨文,经过漫长的发展和演变,逐

渐形成了篆书、隶书、楷书、行书和草书五种主要书体。

篆书是最早的一种中文书法,是商周时期刻写在兽骨或龟甲上的

文字。

篆书的特点是纹理硬挺、笔势方正,呈印章状。

篆书逐渐转化

为秦代的小篆,小篆的字形更加规范,是中国历史上第一种公认的统

一正书。

隶书是秦汉时期的一种书法,经过长时间的发展,具有高度的规

范性和美感。

隶书的笔画柔和圆润,又有轻重缓急之分,造型庄重美丽,是中国书法史上极为重要的一个发展阶段。

楷书是隶书演变而来,始创于汉代末年。

楷书的字体端正秀美,

勾勒线条流畅自然,笔画精练而精致,是中文书法中最经典的一门艺

术形式。

行书是楷书的一种衍化,也是唐宋时期的一种书法。

行书书法书

写简捷,注重速度和流畅程度,笔画间错落有致,尤其注重以笔传情,是一种具有韵律美和自由感的书法艺术。

草书是中文书法中最具有个性特征、最自由、最具创造性的一种

书法。

草书形式多变,笔画波折跌宕,特别注重情感表现和艺术感染力。

草书是中国文化艺术中极为重要的一种形式,具有丰富的变化性

和强烈的视觉冲击力。

总之,中文书法历经悠久的演变过程,无不反映出中国文化的精髓和审美风格。

书法艺术也一直扮演着传承中华文化、弘扬民族精神的重要角色,其独特的魅力和文化价值深受世人喜爱和推崇。

书体演变历程及书体特点书体的演变历程在中国书法史上是一个漫长且丰富的过程,历经了从甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等多种字体的形成与发展。

下面是对主要书体演变历程及其特点的简介:1.甲骨文:-发展时期:公元前14世纪至公元前3世纪的商朝晚期至西周初期。

-特点:刻在龟甲兽骨上,线条刚劲有力,形态朴拙,字形结构尚未完全规范化,反映了早期汉字的原始风貌。

2.金文(又称钟鼎文):-发展时期:主要流行于西周至春秋战国时期。

-特点:铸刻在青铜器上,线条饱满圆润,结构逐渐规范,具有较强的装饰性和图案美,反映出当时社会的文化审美。

3.篆书:-小篆:秦始皇统一六国后推行的标准书体,由大篆简化演变而来。

-特点:线条均匀圆润,笔画工整严谨,结构整齐,布局均匀,奠定了汉字方块字的基本格局。

-大篆:指先秦时期各国的文字,如石鼓文、金文等,风格多样,字形较为繁复。

4.隶书:-发展时期:始于秦朝,成熟于汉代。

-特点:相较于篆书,隶书的笔画更趋于平直,结构趋于扁平,撇捺舒展,起收笔顿挫明显,字形更加简洁规整,易于书写和辨认,标志着汉字从古文字向今文字过渡的重要阶段。

5.楷书:-发展时期:始于汉末,成熟于魏晋南北朝,唐代达到巅峰。

-特点:楷书又称真书,字形端正,笔画清楚,结构严整,是现代汉字印刷体和日常书写的基础。

楷书中又有诸多流派,如欧体(欧阳询)、颜体(颜真卿)、柳体(柳公权)等,各有其鲜明的艺术风格。

6.行书:-发展时期:源于东汉,成熟于魏晋。

-特点:行书是介于楷书与草书之间的一种书体,兼具楷书的规矩与草书的灵动。

行书笔画连绵,节奏流畅,书写快捷,是实用性和艺术性相结合的书体。

7.草书:-发展时期:起源较早,成熟于东汉末至魏晋。

-特点:草书分为章草、今草和狂草三种形式。

章草保留了一定的隶书痕迹,笔画简练,今草则笔画更加自由奔放,结构紧凑,而狂草则最为飘逸,笔势连绵起伏,艺术性极强,但识读难度较高。

古代书画演变顺序大致如下:一、大篆演变为小篆和隶书大篆:大篆产生于战国晚期,通行于秦代至西汉前期,是秦统一文字之前,甲骨文、金文、石鼓文等古文字书体的总称。

狭义讲,大篆可视为中国文字的源头。

小篆:小篆由大篆演变而来。

秦统一六国后,推行“车同轨,书同文”,秦相李斯牵头,针对晋系、齐系、楚系、秦系等主流古文字,展开了一场蔚为壮观的汉字规范化、标准化工作,中国历史上第一次形成统一文字书体,即小篆,也称秦篆。

大篆和小篆统称为篆书。

隶书:在一些非正式场合,因为书写速度的需要,大篆中部分圆转弯曲的笔画,变为平直波磔形状,隶书应运而生。

隶书萌芽于战国晚期,东汉时期达到顶峰。

特别强调:隶书同样由大篆演变而来,并非在小篆之后。

如果说代表官方的小篆,是中国古文字的终结,那么,产生于民间的秦隶,则是中国今文字的鼻祖。

二、隶书演变为章草,进而发展为今草和狂草草即草率,草书可简单理解为汉字的草率写法。

结构简省、笔画连绵是草书的最大特点。

按发展先后,草书可分为章草、今草和狂草。

章草:章草形成于西汉中期,东汉时广泛流传。

章草直接从隶书的草率写法演变而来,但还未完全从隶书中脱离出来,还具有很强的隶书意味。

今草:草书经东汉张芝的进一步发展,大约魏晋时期,章草摆脱隶书痕迹,笔画连带增多,形成今草。

狂草:唐代,草书得到迅猛发展,张旭、怀素将草书推向巅峰,因书写风格狂放不羁,故称为狂草。

三、行书和楷书行书:行书分为行草和行楷,介于草书和楷书之间的书体,萌生于东汉后期,成熟于魏晋。

因为天下第一行书《兰亭序》影响,加之兼具适用性和艺术性的特点,使得行书在其它书体彼消此涨中保持长青不衰。

楷书:广义理解,楷书包括小篆和隶书。

一般认为,楷书即横平竖直的方块汉字,其发展大致可分为三个阶段:1.魏晋楷书:以“钟王”为代表,风格秀丽、端庄、典雅、流美。

2.碑刻楷书:以魏碑为代表,风格壮美、雄强、拙朴、刚健。

3.唐代楷书:以“欧、颜、柳”等为代表,法度严谨、风格多样、蔚为壮观。

中国书法的书体演变历程中国书法,历史悠久,历经数千年的演变和发展,形成了各种不同的书体和流派。

以下是各个时期中国书法的书体演变历程:一、先秦书法先秦时期,是中国书法的起源时期。

这一时期的书法以甲骨文、金文、石鼓文等为主,其特点是以象形为基础,笔画粗细不一,起笔和收笔均较为圆润。

这些书体具有较高的艺术价值,对于中国书法的演变和发展有着重要的影响。

二、秦代书法秦代是中国书法的转折点,也是第一个统一的时代。

秦始皇统一六国后,实行了一系列的改革措施,其中之一就是统一文字。

小篆成为官方文字,隶书也开始逐渐流行。

这一时期的书法作品以《泰山刻石》、《琅琊刻石》等为代表,笔画结构严谨,章法布局有序。

三、汉代书法汉代是中国书法发展的黄金时期。

隶书成为主流,草书也开始崭露头角。

这一时期的书法作品以《史晨碑》、《乙瑛碑》、《礼器碑》等为代表,笔画起伏多变,结构优美,章法布局灵活。

四、魏晋书法魏晋时期,中国书法进入了新的阶段。

楷书、行书、草书等书体逐渐形成和完善。

这一时期的书法作品以王羲之的《兰亭序》、《圣教序》等为代表,笔画简洁流畅,结构优美大方,章法布局自然。

五、隋唐书法隋唐时期,中国书法达到了新的高度。

楷书成为官方文书的主要字体,行书和草书也得到了进一步的发展。

这一时期的书法作品以欧阳询、虞世南、褚遂良等人的作品为代表,笔画端庄规范,结构严谨大方,章法布局合理。

六、宋元明清时期宋元明清时期,中国书法进入了全面繁荣的阶段。

各种书体都有了新的发展和创新。

这一时期的书法作品以苏轼、米芾、赵孟頫、董其昌等人的作品为代表,笔画灵活多变,结构多样丰富,章法布局独具匠心。

七、清末至民国时期清末至民国时期,中国书法面临着新的挑战和机遇。

西方文化的影响和中国传统文化的融合,使得中国书法在现代时期有了新的发展。

这一时期的书法作品以沈尹默、于右任等人的作品为代表,笔画流畅自然,结构新颖独特,章法布局富有创意。

总之,中国书法的书体演变历程是一个漫长而复杂的过程。

书法的源流及书体演变书法的源流及书体演变一、甲骨文(约公元前一千三百年到一千一百年)是殷商时期龟甲、兽骨文字的简称,收卜辞或记事用刀直接刻在甲骨上。

它的特点是字形长短大小不一,变化多姿,平衡稳定,分行布白自然,错落疏朗,结字紧密严整,笔画劲峭,古朴秀美。

二、篆书(约公元前840—200年)篆书分钟鼎文、石鼓文和小篆三个时期。

钟鼎文:亦称金文,是周代铸刻在青铜器上的铭文。

特点是字形方圆长宽不等,错综成趣,风格丰富多彩,有凝重,有姿放,有圆润,有雄奇,结字浑穆纯厚,用笔豪放质朴,代表作有《散氏盘铭》、《毛公鼎铭》、《虢季子白盘铭》等。

石鼓文:战国(约公元前384—324年)为我国第一批石刻瑰宝,刻于石鼓上,内容是“诗经”体载的四言诗,特点是字形圆不至规,方不至矩,结字端姿旁逸,婉丽通畅,书法工整均匀,线条圆劲。

康有为称:“如金钿落地,芝草团云,不凡整载,自有奇采”。

苏轼诗赞:“娟娟缺月隐云雾,濯濯佳禾秀良莠”。

唐代张怀□称:“体象卓然,殊今异古,落落珠玉,飘飘缨组”。

小篆:秦始皇统一六国文字,命李斯作小篆。

据记载有峄山、泰山、琅琊台、之罘、碣石、会稽等处石刻。

特点是结构严谨,对称中求变化,笔画秀劲,用笔圆起圆吸,方圆得宜。

唐代张怀□誉为“画如铁石,字若飞动,作楷隶之祖,为不易之法”。

《唐人书评》中说:“骨气丰匀,方圆绝妙”。

唐书续说:“送脚如游鱼得水,舞笔如景山兴云”。

形容其流动自然。

三、隶书:汉代由小篆的萦徊转向隶书的劲直。

晋代卫恒《书势》说:“隶书者篆之捷”。

它的特点是:1、扁方横势,左右分展,若“燕展双翅”。

2、起笔蚕头,收笔燕尾。

波势捺脚,笔势舒展。

但一字中横画挑脚,不宜重复,称为“燕不双飞,蚕不二设”。

3、变弧为直,笔增提顿。

清代刘熙载说:“隶形与篆相反,隶意却要与篆相同,以峭激蕴纡余,以屈强寓款婉。

斯微品量,不然如抚剑疾视,适足以见其无能为耳”。

4、布列均匀,平中寄奇。

有均称美,在均称中求变化。

中国书法史上七种书体的演变一、篆书篆书是中国书法史上最早的一种书体,起源于商代的甲骨文和金文。

篆书注重笔画的遒劲有力,字形方正稳健。

随着历史的发展,篆书逐渐演变为小篆、隶书等不同的变体。

篆书的特点是线条刚劲有力,结构严谨,给人以庄重肃穆的感觉。

二、隶书隶书是中国书法史上的第二种书体,起源于战国时期。

隶书是为了适应秦朝大规模文字繁简之间的转换而产生的。

隶书的字形工整,结构严谨,线条流畅。

它注重笔画的变化和结构的整齐,给人以秩序和规矩的感觉。

三、楷书楷书是中国书法史上的第三种书体,起源于东汉时期。

楷书是在隶书的基础上发展而来的,字形端庄工整,线条流畅。

楷书注重笔画的平稳和结构的均衡,给人以庄重稳重的感觉。

楷书是中国书法中应用最广泛的一种书体,也是书法教学的基础。

四、行书行书是中国书法史上的第四种书体,起源于东晋时期。

行书是在楷书的基础上发展而来的,字形独特,线条流畅有韵律感。

行书注重笔画的连续和结构的变化,给人以流畅自如的感觉。

行书是书法艺术中的一种表现力较强的书体,充满了个性和创造力。

五、草书草书是中国书法史上的第五种书体,起源于东晋时期。

草书字形简略,笔画激烈,线条凌乱而有力。

草书追求笔墨的奔放和自由,给人以豪放不羁的感觉。

草书是书法艺术中的一种极端表现形式,具有独特的艺术魅力。

六、隶变隶变是中国书法史上的第六种书体,起源于唐代。

隶变是在隶书的基础上发展而来的,字形丰满圆润,线条流畅有力。

隶变注重笔画的变化和结构的丰满,给人以秀丽婉约的感觉。

隶变是书法艺术中的一种华丽风格,充满了装饰性和艺术性。

七、狂草狂草是中国书法史上的第七种书体,起源于唐代。

狂草字形激烈,笔画凌乱而有力,线条极具张力。

狂草追求笔墨的疯狂和自由,给人以激情四溢的感觉。

狂草是书法艺术中的一种极端表现形式,具有强烈的个性和冲击力。

通过对中国书法史上七种书体的介绍,我们可以看到每一种书体都有其独特的特点和风格。

它们在历史的长河中不断演变和发展,形成了多样化的艺术表现形式。

汉字书体的演变顺序一、篆书篆书是汉字书体的最早形式,起源于商周时期的甲骨文和金文。

篆书笔画简练,线条刚劲有力,具有独特的艺术魅力。

篆书常用于刻印印章,是古代文人的重要书写方式。

二、隶书隶书是汉字书体的第二个阶段,出现在秦朝。

隶书笔画规整,清晰易辨,适用于大规模书写,成为官方文书和文件的书写体。

隶书是篆书的演变形式,保留了篆书的特点,但更加规范和工整。

三、楷书楷书是汉字书体的发展阶段,出现在东汉时期。

楷书笔画平稳流畅,结构均衡,成为书写的主流形式。

楷书是隶书的演变形式,去除了隶书的繁复笔画,更加简洁明了。

楷书被广泛应用于书法和印刷。

四、行书行书是汉字书体的后续阶段,出现在唐朝。

行书笔画激励流畅,书写速度较快,给人以奔放豪放之感。

行书是楷书的演变形式,书写时常有连笔和变形,给人以活泼自由之感。

行书在书法艺术中具有重要地位。

五、草书草书是汉字书体的最后阶段,出现在晚唐时期。

草书笔画奔放自由,形似草木丛生,给人以狂放不羁之感。

草书是行书的演变形式,书写时常有省略和变形,极富创造力。

草书在书法艺术中具有独特的审美价值。

六、今字体今字体是汉字书体的现代形式,是在传统书体基础上的创新和发展。

今字体保留了传统书体的特点,同时结合了现代审美和印刷技术的要求,更加规范、简洁和易读。

今字体广泛应用于印刷、出版和电子媒体等领域。

总结:汉字书体的演变顺序是由篆书、隶书、楷书、行书、草书到今字体。

每个阶段都有其独特的特点和艺术魅力,体现了汉字书体的丰富多样性和演变发展的历程。

这些书体不仅是文字的书写方式,更是中华文化的瑰宝,展示了中华民族的智慧和创造力。

中国书法史中书体的演变(一)汉字书体及其演变1.汉字的起源汉字不仅是世界上最古老的文字之一,而且是世界上使用历史最长久的文字。

汉字起源于图画和契刻。

西安半坡和临潼姜寨等地陶器上发现的刻画符号,据专家分析,可能是汉字的萌芽。

我国古代有仓颉造字之说,但实际上,汉字为一人所造之说是不确切的,汉字是在原始的图画记事的基础上由人民群众共同创造出来的,一些“史官”加以整理和系统化,创造出最初的系统的文字。

如果仓颉确有其人,可能是一个搜集和整理文字的贤哲。

2.汉字书体的演变汉字有着悠久的历史,从汉字的发展来看,可以分为古文字时期和今文字时期,古文字时期指自甲骨文至小篆,今文字时期指从草书、隶书到楷书。

(1)古文字①甲骨文殷墟甲骨文是迄今为止所发现的最古老的成熟的汉字体系。

我们今天所使用的汉字,是甲骨文的“直系后裔”。

另外,在陕西周原也发现了西周的甲骨文。

甲骨文已表现出相当的成熟度,六书构字法在甲骨文都可找到例证,许多汉字基本定型,在结构上至今没有大的改变,甲骨文已初具书法美了。

②金文金文是铸或刻在青铜器上的古代文字。

殷代金文在构形上和甲骨文相同,西周金文与甲骨文在构形上也很接近,但从字体上看,金文圆笔较多,线条自然,圆润,庄重,字形趋于工整,具有相当程度的书法美。

③篆书篆文是指官吏用的文字,也就是官府办公用的文字。

篆书一般分大篆和小篆两种。

广义的大篆,指先秦所有的文字,包括甲骨文、金文、籀文和春秋战国时代通行于各国的文字。

狭义的大篆,是指籀文。

今存石鼓文是这种字体的代表。

石鼓文是我国最古的刻石文字:它的结字颇有法度,笔画遒劲流畅。

小篆,是秦统一后,推行“书同文”的政策,丞相李斯在秦大篆的基础上,吸收各国文字整理而成。

小篆中国史上首次出现的全国统一的规范文字。

《泰山刻石》、《琅邪台刻石》相传是李斯小篆的代表,笔画圆浑,体势雄健,是秦篆书法的上乘之作。

小篆比大篆更加规范化,而且更加抽象化,较大的减少了象形的意味,将汉字的图案化进一步向符号化推进。

篆书已具有显著的书法美,大篆雄浑,小篆精巧。

(2)今文字①隶书隶书是经过简化,草化篆书演变而来的一种书体。

因秦国官吏最先使用并在秦朝时整理,故称秦隶。

西汉是秦隶转化为汉隶的时期,到了汉代后期,隶书得到了广泛的应用,汉字完成了由古文字到今文字的转变。

所以,汉代的隶书称为“汉隶”“今隶”。

隶书变篆书圆转的线条为方折,比篆书的笔画大为减少,几乎摆脱了图案化,变成符号化的线条。

汉隶笔画有轻有重,波(左撇)磔(右捺)分明,“蚕头燕尾”显然。

汉隶的书法艺术《华岳庙碑》,属于秀丽的一类有《乙瑛碑》、《曹全碑》等。

“隶变”是汉字史上的一次质的飞跃。

②楷书楷书是从隶书发展演变而来的,兴于汉末,盛行于魏晋,完全成熟于唐代,一直沿用到今天,是通行时间最长的标准字体。

楷书便于书写,堪为学字的楷模,故称“楷书”,又称“正书”或“真书”。

楷书同汉隶的基本结构相同,主要区别是笔意不同,形体方正稳定,笔画平直明确,成为书写自然的文字,充分体现了汉字的书法美。

著名者如欧阳询的《九成宫醴泉铭》、褚遂良的《雁塔圣教序》、颜真卿的《多宝塔》、柳公权的《玄秘塔碑》等,都是楷书书法的楷模之作。

③草书和行书草书自草篆而来,是隶书的草写体,起源于西汉,称为“隶草”;东汉时盛行,称为“章草”。

“章”即规矩之意。

它保存了汉隶的波磔,虽有连笔,但字字独立。

东晋以后楷书的草体,称“今草”。

今草自章草变化而来并有所改变。

形式连绵,字字顾盼呼应,贯通一气,笔画连写,多省略,书写简易快速,但不易辨认。

唐代书法家张旭的“狂草”,变化多端,极难辨认,变成了纯书法的艺术品。

行书产生于东汉末年,由楷书变化而来,盛行于晋。

一般称接近楷书的行书为行楷,称接近草书的行书为行草。

行书近楷而不拘,近草而不放,笔画连绵,各字独立,成为魏晋以后日常使用的主要字体。

(二)中国书法的特色1.汉字体势是构成书法视觉形象美的基础书法是一种诉诸视觉感官的造型艺术。

书法艺术创造的是一种特殊的视觉形象美。

如果说绘画、雕塑塑造的是具体生活形象的话,那么书法塑造的则是汉字的形象。

早期的汉字不仅具有较浓的象形成分,同时也具有象征性的意蕴。

汉字的创造,实质上就是一种直观的视觉形象和抽象的意蕴之问的巧妙结合。

随着汉字的发展和演化,汉字的整体形态逐步增加了抽象性而减少了象形成分,但汉字构造基本原则没有变化,依然是直观的视觉形象与抽象意蕴的结合。

这种结合的结果就是汉字的体势。

汉字自身的体势特点,正是书法艺术视觉形象的构成基础。

历代书法家和书法理论家都深悟其中的道理,他们总是将自然万物的物象与人的意象紧紧连在一起,从而创造出书法艺术视觉形象美。

例如:王羲之从群鹅戏水的景象中悟出书法的技巧;张旭从观赏公孙大娘舞剑器中获得启发,从而丰富了自己的狂草技法;黄庭坚曾说自己以前的书法常常是“意到笔不到”,直到晚年入川后,见到江上船夫荡桨的情景,才深有所悟,书法也有明显的长进;三国时书法家钟繇曾道:“每见万物,皆书象之。

”足见书法家对自然物象的重视。

东晋卫夫人《笔阵图》中,把横比作“千里之阵云”,把竖比作“万岁之枯藤”,把点比作“高峰之坠石”……总之,在书法家的眼中,字的一笔一画乃至整个字、整幅字都是生命的象征,或者是书法家对生命的一种观照。

所以前人观王羲之书法为“龙跳天门、虎卧凤阙”,称钟繇的字好像“飞鸿戏海、舞鹤游天”,怀素的草书如“寒猿饮水撼枯藤,壮士拔山伸劲铁”,很有道理。

汉字的多种书体所体现的不同时代或不同类型的审美意识,赋予汉字体势美的丰富性和可变性,书法家又可以根据自己对汉字体势的理解和对自然、人生的领悟,在书法艺术天地中作自由的驰骋,从而造就出书法艺术的丰富的视觉形象:或朴拙、粗犷,或潇洒、流畅,或端庄、严谨,或纵肆、奔放……汉字意蕴的多变性,还体现在:字与字合为词、词与词合为句、句与句又可组合成章。

单字的意蕴总是随词、句、章的意蕴而有所变化。

所以,书法家在重视单字的视觉形象美的同时,往往都没有忘记字与字之问组合起来的整体视觉形象美。

汉字的章法美其实正是汉字体势美的拓展。

所以书法艺术是一种奇妙的“形”的艺术,是一种汉字体势美的创造艺术。

2.笔墨、笔韵是书法视觉形象美的重要因素书法艺术的视觉形象美,和我们祖先创造发明的笔、墨等工具有着重要的关系。

书法家历来重视笔法、墨法,强调多种运笔、用墨的技巧,目的就在于增强书法的视觉形象美。

所谓“笔韵”、“墨趣”是针对运笔、用墨而产生的审美效果而言的。

书法的视觉形象,主要是由毛笔带墨运行的笔迹墨相而形成的。

前人在毛笔和墨的发明制作上,花费了很多心血,表现出聪明智慧,从而赋予笔和墨以特殊的功能。

笔锋的柔韧而富有弹性,墨的黏稠度的可变性和光泽性,使笔墨能将书家指、腕、肘的运动状态,十分精细微妙地表现出来。

运动过程中力量的强弱、速度的疾徐、节奏的变化等,最终全由笔墨在宣纸上反映出来。

如富有体积感、质感和色泽感的形态各异的笔画线条,以及这些笔画线条的组合形态,或沉稳凝重,或‘‘绵里藏针”;或飘逸潇洒,或“八面出锋”;或丰腴敦厚,或瘦劲坚挺;或明快畅达,或滞涩跌宕……总之,在静态的笔迹墨相中,透露出书家运笔时的提按,使转、垂缩、映带等一系列复杂的运动情状。

所谓笔韵、墨趣,就包含着这种运动的力感和韵律感。

张怀瓘说是“无声之音,无形之相”。

笔韵构成墨趣,十分含蓄、抽象,而又耐人寻味,令人赞叹不已。

所以书法艺术又是一种深邃的、写意性很强的造型艺术。

3·书法艺术的情感性和个性是书法艺术的灵魂没有情感和个性的作品,不能算作真正的艺术品,书法艺术也不例外。

由于艺术门类的不同,艺术家表露情感、个性的方法也不一样。

那么,书法艺术中,书家的情感、个性是怎样表露的呢?前人书论中有“书如其人”、“书为心画’’等说法,即重视书法作品中(书家)精神美、性情美的创造。

当然,书法艺术中情感、个性的表露要曲折得多,也抽象得多。

广博的文艺修养和全面的智能结构,独立的高尚的人格是书法家成功的基石。

人是最为天下贵的万物之灵长,而艺术是人类最高精神活动。

在各类艺术中,书法是最自由、最心灵化的艺术。

书家以真情面对人牛,从万物中提取出生命的律动,用“淡然无极”的黑、白作为宇宙幽邃而丰富的总体之色;在线条的流动律变中体现出阴阳刚柔、运转不息、争斗拼搏而又相谐不悖的生命原则,并且融入主体精神的光辉,创造出“众美从之”的理想境界。

它是无声的音乐,静态的舞蹈,抽象的绘画,是大自然气象万千的风云变幻,是书法家心潮起伏的波澜壮阔的图画,是中华族的瑰宝,中国人民的骄傲,是华夏文明五千年的灵魂。

(三)中国书法流派、代表人物及著名书法作品中国的书法遗产是一座无比丰富的艺术宝库,下面,我们以五种书体为线索,介绍历代中国书法流派、代表人物及著名作中国书法的开端在商代。

当时的人们已有了将汉字书写得整齐美观的观念甲骨文中,出现了不同的书写风格,书法中雄齐美观的观念,在甲骨文中,出现了不同的书写风格,书法中雄浑、精细、奇恣等美学范畴初露端倪,西周青铜器的铭文更是绚丽多姿。

到战国时期,秦系书风出现了石鼓文,石鼓文作为大篆之典范,被称之为“书家第一法则”。

它结字紧密,点画圆融,用笔圆健挺劲,圆中见方,布局章法开阔均衡。

秦统一中国后,推行书同文字的小篆。

小篆的代表作《泽山碑》《泰山刻石》,碑文为李斯书“画如铁石,字若飞动,字体结构谨严,笔面秀劲圆健。

值得一提的是,到清代,篆书异军突起,出现了许多金石文字学家兼篆书大家,其中有较大成就的为邓石如,他的篆书特点是挥洒自如,笔势流畅,神采飞_动,生气勃勃。

他的作品对当代和后世影响很大,被尊为碑学的典范,包世臣列其为神品。

现代以写石鼓文著称的吴昌硕,可以说是邓石如一路篆书的继承者。

2.隶书东汉是隶书的成熟和鼎盛时期。

当时碑刻盛行,民间无名书家大量涌现,作品蔚为大观,美不胜收,达到了中国隶书艺术的高峰。

其代表作按风格区分,遒劲凝练者如《礼器碑》,厚重古朴者如《张迁碑》,飘逸秀丽者如《曹全碑》,工整精细者如《华山碑》,奇纵恣肆者如《石门颂》。

3.楷书东汉之后的三国至魏晋南北朝,是隶书向楷书过渡时期。

钟繇,善各体书,尤以楷书见长,后代奉为楷法之祖,与王羲之并称为“钟王”。

王羲之,东晋人,字逸少,官至右将军,故世称“王右军”。

他早年从卫夫人(铄)学书,后广泛学习张芝、钟繇等名家书写的优秀作品,继往开来,把古朴的书体变成娇美流便的今体,于楷书、行书、草书均有创造性的贡献,是中国书法史上一位划时代的人物,历来奉为书家典范,传世楷书有《黄庭经》等。

王献之,羲之第七子,自幼从父学书,最有成就,后世将他与其父并称。

传世楷书作品有刻本《洛神赋》,又称“玉版十三行”。

唐代是中国书法史上楷书高峰。

初唐有欧、虞、褚、薛四大家,都以楷书见长。

欧阳询,笔力遒劲,结构险中求稳,法度森严,真所谓增一分太长,减一分太短,极尽精致之能事。