心理学研究中变量的种类及控制

- 格式:ppt

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:11

简述心理学实验中常用的五种控制额外变量的方法心理学实验中常用的五种控制额外变量的方法是:随机分组、匹配分组、协方差分析、回归分析和双盲实验。

1. 随机分组:研究者将参与实验的被试随机分配到不同的实验组或对照组中。

这样做可以确保被试之间的个体差异被均匀地分布在不同组中,减小了额外变量的影响。

例如,对于一个药物实验,研究者将被试随机分配到接受药物或接受安慰剂的组中,以控制个体差异对结果的影响。

2. 匹配分组:研究者根据某些特定的标准,如年龄、性别、智力水平等,将被试分配到不同组中,以确保组间的个体差异最小化。

例如,在研究学习成绩与家庭背景之间的关系时,研究者可以将具有相似家庭背景的被试匹配到不同组中。

3. 协方差分析:这是一种统计方法,用于控制一个或多个可能影响因变量的额外变量。

通过在分析中将额外变量作为协变量加入,可以减少其对因变量的影响。

例如,在研究焦虑水平对工作表现的影响时,研究者可以使用协方差分析来控制个体智力水平对结果的影响。

4. 回归分析:这是一种统计方法,用于探索因变量与一个或多个预测变量之间的关系。

通过控制其他可能的预测变量,研究者可以确定某一特定预测变量对因变量的影响。

例如,在研究睡眠时间对注意力的影响时,研究者可以使用回归分析来控制其他可能影响注意力的因素,如年龄、性别等。

5. 双盲实验:在双盲实验中,既对实验组被试又对对照组被试隐藏实验条件。

这样可以减少实验者和被试之间的期望效应和偏见。

例如,在药物实验中,既对被试又对实验者不告知他们所接受的是药物还是安慰剂,这样可以减少被试的期望效应对实验结果的影响。

通过使用这些控制额外变量的方法,心理学实验可以提高内部有效性,即提高实验结果的可信度和解释力。

这些方法可以帮助研究者控制潜在的干扰因素,以便更准确地评估自变量对因变量的影响。

第二节实验心理学研究中的基本变量一、变量的概念变量(变项)(variable)是指在数量上或质量上可变的事物的属性。

例如:光的强度可以由弱变强,呈现的时间可以由短变长,智力的IQ可以由小变大,这些都属于量的变量。

又如,人的性别有男女,人的宗教信仰有佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教等等,这些是质的变量。

质的的变量有时可以用数字代替类别,以便于统计分析。

二、变量的种类(一)自变量在心理实验中,自变量是由实验者操纵、掌握的变量。

自变量一词来自数学。

在数学中,y=f(x)。

在这一方程中自变量是x,因变量是y。

将这个方程运用到心理学的研究中,自变量是指研究者主动操纵,而引起因变量发生变化的因素或条件,因此自变量被看作是因变量的原因。

1、自变量的特点(1)它的变化会导致研究对象发生反应;(2)它的变化能够被研究者所操纵控制;(3)它的变化是受计划安排,系统性变化的。

2、自变量的种类:(1)刺激特点自变量:如果被试的不同反应是由刺激的不同特性,如灯光的强度、声音的大小等引起来的,我们就把引起因变量变化的这类自变量称为刺激特点自变量。

(2)环境特点自变量:进行实验时环境的各种特点,如温度、是否有观众在场、是否有噪音、白天或夜晚等等,都可以作为自变量。

时间是一种非常重要和无时不在的自变量,特别是在记忆的实验中,你甚至可以说,几乎没有不用时间作自变量的记忆实验。

(3)被试特点自变量:一个人的各种特点,如年龄、性别、职业、文化程度、内外倾个性特征、左手或右手为利手、自我评价高或低等,都可以作为自变量。

(4)暂时造成的被试差别:被试的暂时差别通常是由主试的安排,也就是由主试给予的不同指示语造成的。

(5)任务自变量:在实验中,被试接受的实验任务也可以作为自变量。

(6)指导语自变量:当被试来到实验室时,他们在各方面都是大致相同的,但是,当主试对被试进行分组后,每一组被试接受的指导语是不同的,这时一组被试与另一组被试的差别就产生了。

实验心理学复习资料整理第一章1、实验中的几种变量变量:也称变项,指在数量上或质量上可变的事物的属性。

自变量:在实验中实验者所操纵的、对被试者的反应产生影响的变量,也称自变项。

因变量:由操纵自变量而引起的被试者的某种特定反应称为因变量,是由实验者观察或记录的变量,也称依变项。

控制变量:在相关变量中,实验者不用于研究的那些相关变量称为额外相关变量,是在实验中应保持恒定的变量,称控制变量。

2、自变量的种类?自变量大致可分为三类:(1)作业变量:指实验中要求被试者做出特定反应的某种呈现刺激。

(2)环境自变量:当实验呈现某种作业时,如果改变实验环境的任何特性,则改变了环境特性即为环境自变量;(3)被试者变量:被试者的特性因素,如:年龄、性别、健康状况、智力、教育水平、人格特性、动机、态度等可能影响对某种刺激的反应,这些因素统称为被试者变量。

3、额外变量的控制及方法对额外变量的控制,通常采用以下几种方法:(1)排除法:即把额外变量从实验中排除出去,从控制变量的观点来看,排除法确实有效,但所得到的研究结果却缺乏推论的普遍性。

双盲实验和单盲实验是排除法中有效的方法。

双盲实验指在对额外变量控制时,不告诉被试和主试实验目的的实验。

单盲实验指在对额外变量控制时,不让被试知道实验内容和目的,从而避免被试因主观期望而引起的额外变量。

(2)恒定法:使额外变量在实验的过程中保持固定不变。

当消除额外变量有困难时,就可以采用恒定法。

(3)匹配法:使实验组和控制组中的被试者的特点相等的一种方法。

(4)随机化法:根据概率理论,把被试者随机的分派到各处理组中。

随机法不仅能应用于被试者,也能应用于呈现刺激的安排。

(5)抵消平衡法:通过采用某些综合平衡的方式使额外变量的效果互相抵消以达到控制额外变量的目的。

(6)统计控制法:当明知有因素将会影响实验结果,却无法在实验中加以排除或控制时,需要实验后用统计技术来达到控制额外变量的方法,称为统计控制。

心理学实验法的三大变量定义特点及种责刺激变量刺激变量(Stimulus variables,简称S变量)是指能够引起机体反应的刺激特征。

这些特征可以具有多种形式:(1)自然性刺激和社会性刺激,前者如声、光、电、温度、气味等刺激,后者如由言语、表情和动作所代表的社会意义(如蔑视、关怀、期待、命令等);(2)具体性刺激和抽象性刺激,前者如具体的人、事、物及其变化,后者如文字、符号、讯号等;(3)外部刺激和内部刺激,前者来自机体外部环境,后者来自机体内部的变化,如内分泌激素的变化,使用药物对机体的影响等以及头脑中浮现出来的思想、观念、欲望等。

机体变量机体变量(Organismic variables,简称O变量)是指个体自身的特征。

个体包含两类特征。

物种特征和个体特征、各物种的所有个体都具有一定的、共同的形态特征和遗传上的性状综合,在生理上和行为上也都具有一定的共同特征。

例如,一只猴与一条狗,对待同样的刺激,其行为反应有很大差异;但是如果是几只猴或几条狗,各自相比较,其行为反应则很相似。

这是物种差异之故。

同一物种中个体之间也有差异,这种差异称为个体差异,例如人们在性别、年龄、学历、经历、健康状况、智力水平、性格、需要、动机、价值观和自我观念等方面的差异。

这些个体特征有些是生理上的,有些是心理上的;有些是比较持久的,有些是经常变动的。

反应变量反应变量(Response variables简称R变量)是指刺激引起在行为上发生变化的反应种类和特征。

人的行为反应可分为言语行为反应和动作行为反应.反应变量是极其多样化的、我们可以从下列几方面来分析。

反应速度上的差异,如人们在完成一项作业所需的时间,或一定时间里完成作业数量上的不同等。

反应正确性上的差异,如计算的正误次数,击中靶的次数或离中心的距离的不同等。

反应难度上的差异,即对不同难度的作业(如记忆广度、智力量表)人们所能达到的水平的不同以及反应次数和强度上的差异等等。

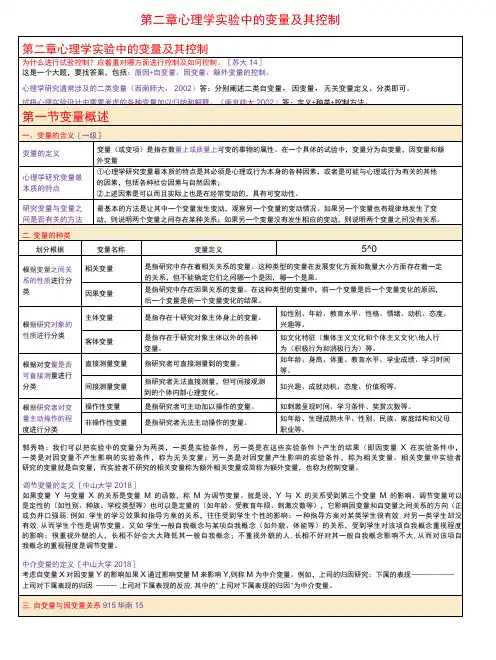

第二章心理学实验中的变量及其控制自变量是被操纵的变量,而因变量是被测定或被记录的变量。

在心理学实验中,自变量与因变量的关系有以下几种可能性:①当自变量增加时,因变量直线增加。

直线的斜度可能不同,但关系总是线性的;(A)②自变量与因变量两者没有关系。

它说明行为不受自变量的影响。

(如B)③当自变量增加时,因变量却相应减少。

(如C)④自变量与因变量形成非线性的关系。

其中有的是一致关系(如D、E),有的是倒转关系(如F)。

在后一种情况下,因变量先随自变的上升而上升,以后,自变量继续上升,而因变量持续下降。

第二节自变量及控制、自变量的含义简述自变量的含义。

自变量的含义:自变量是研究者所操纵且对被试反应产生影响的变量(自变量的不同取值称为水平X自变量的变化水平完全取决于研究者的操纵。

又称为独立变量。

如反应时实验中的不同照明条件,记忆实验中的不同识记条件等。

理解:①在心理学实验中,自变量的代名词是"处理"或"处理变量〃。

任何一个心理学实验的目的都是发现自变量在心理或行为中的效应, 因此选择自变量是研究者需要做出的最重要的决定之一。

②在实验设计中,自变量也叫因素或因子。

通常讲的单因素实验设计、多因素实验设计是指自变量的个数。

③水平是同一个自变量采取的维度,即自变量的不同取值,也叫实验处理。

每种自变量水平也叫一种实验处理。

AxB实验设计指自变量A水平的个数和自变量B水平的个数。

、自变量的种类举例说明自变量的种类。

实验的本质,无外乎是在有限个控制情境下的观察、比较,而这控制的关键就在于自变量。

划分根据自变量种类自变量定义举例(1)根据自变量的操作水平划分的种类①操作性自变量是指研究者可以直接操纵的变量,即自变量可很好地被量化并且是可以控制的。

①在记忆实验中,学习的次数是研究者可很好地操纵的自变量。

②在汉字加工的研究中,研究者常选择汉字的频率作为自变量。

让被试对高频汉字和低频汉字进行命名反应。

心理学研究方法主要知识点总结心理学研究方法是心理学领域中至关重要的部分,它帮助研究人员收集、分析和解释心理现象背后的数据。

本文将总结心理学研究方法的主要知识点,包括实验研究、调查研究以及其他常用研究方法。

一、实验研究实验研究是心理学中最常用的研究方法之一。

它通过控制变量来识别因果关系,并利用实验组和对照组的比较来确定研究结果的可靠性。

实验研究中常用的元素包括:1.1 自变量和因变量:自变量是研究者操作或控制的变量,而因变量是受自变量影响的变量。

1.2 随机分组:将参与者随机分配到不同条件组,以保证实验的随机性和可靠性。

1.3 控制变量:除了自变量外,研究者需要控制其他变量,以确保实验结果的准确性。

1.4 实验设计:根据研究目的和假设选择适当的实验设计,如前后测试设计、重复测量设计等。

二、调查研究调查研究是收集大量信息和数据的一种方法。

它通过问卷、面访或观察等方式,采集被试的经验、观点和行为数据。

调查研究的主要特点包括:2.1 样本选择:研究者需要选择代表性的样本,以确保研究结果的可靠性和适用性。

2.2 测量工具:设计合适且可靠的测量工具,如问卷、面访指南等,以收集被试的信息。

2.3 数据分析:对收集到的数据进行统计分析,如频率分析、相关分析等,以揭示变量之间的关系。

三、其他常用研究方法除了实验研究和调查研究,心理学还使用其他方法来进行研究,如下所示:3.1 观察研究:观察研究通过直接观察被试的行为、情绪和认知过程来获得数据。

观察研究可以进行实验室环境下的观察,也可以进行自然环境下的观察。

3.2 个案研究:个案研究是对一个或少数几个被试进行深入研究。

通过详尽地描述和分析被试的心理状态和行为,个案研究能够提供丰富而独特的信息。

3.3 纵向研究:纵向研究是对同一组被试在一段时间内进行多次观察或测量。

这种研究方法可以帮助研究人员了解某一现象随时间变化的趋势和演变。

总结:心理学研究方法是心理学研究中不可或缺的工具,通过实验研究、调查研究以及其他常用研究方法,研究者可以获得大量准确的数据,从而揭示心理学的奥秘。

心理学研究中的变量操作与控制心理学研究的目标是探索、理解和解释人类的心理活动与行为。

为了达到这一目标,研究者需要借助变量操作与控制来探究心理现象。

本文将从理论与实践两个方面探讨心理学研究中的变量操作与控制。

一、变量操作1. 独立变量在心理学研究中,独立变量是指研究者有意诱发或操纵的变量。

通过对独立变量的操作,研究者能够观察到其对被试者一系列目标变量的影响。

例如,在研究人们学习记忆的过程中,研究者可以通过控制学习材料的难度、学习时间的长短等来操纵独立变量。

2. 依赖变量依赖变量是指在研究中观察、测量和记录的被试者的反应或行为。

它是根据独立变量的操作结果而进行观察和测量的。

例如,在探究心理刺激对情绪的影响时,人们常常通过测量被试者的情绪反应来获得依赖变量的数据。

3. 操纵变量操纵变量即独立变量的不同取值。

研究者通过操纵变量的取值来调整独立变量的操作,在不同条件下观察依赖变量的变化情况。

例如,对于研究人际互动的心理效应,研究者可以将操纵变量设置为参与者的亲密程度,然后观察参与者的情感体验等依赖变量。

二、变量控制1. 外部变量控制外部变量是指可能与研究目的存在关联的、但不是研究重点的其他变量。

为了排除外部变量的干扰影响,研究者需要进行外部变量控制。

例如,在研究学习记忆的过程中,为了排除不同被试者个体差异的影响,研究者通常会控制月龄、性别等外部变量。

2. 内部变量控制内部变量是指存在于研究主题内部的、影响独立变量和依赖变量之间关系的其他变量。

为了排除内部变量的混杂干扰,研究者需要进行内部变量控制。

例如,在探究因果关系时,研究者需要通过随机分组实验设计来控制内部变量,使得实验组和对照组在除了独立变量外的其他因素上保持一致。

3. 随机化控制随机化控制是指通过随机分配参与者或条件的方法,消除干扰变量对研究结果的影响。

研究者可以采用随机分组、随机抽样等方法进行随机化控制。

随机化可以增加研究的可靠性和有效性,使得样本具有代表性,减少了个体差异等因素带来的干扰。

(1)自变量:即实验中实验者所操纵的、对被试的反应产生影响的变量。

自变量可以分为:作业变量;环境变量;被试变量(2)因变量:指在实验中,由操纵自变量而引起的被试的某种特定反应的变量。

对因变量的控制:使用规范的指导语;选择恰当的因变量指标;避免量程限制。

①天花板效应:由于反应指标的量程不够大,使反应都停留在指标量表的最高端

②地板效应:由于反映指标的量程不够大,使反应都停留在指标量表的最低端

(3)控制变量(额外变量):不是研究者要考虑的,但是会对因变量产生影响的变量,由于实验者必须控制其对因变量的影响,所以叫做控制变量

①实验者效应:主试在实验中可能以某种方式有意无意地影响被试,使他们的反应符合主试的期望。

典型表现为皮格马利翁效应,罗森塔尔效应

②要求特征:被试自发地对实验目的产生一种假设或猜想,然后再以一种自以为能满足这一假想的实验目的的方式进行反应。

典型表现为霍桑效应和安慰剂效应。

心理学学士论文中的控制变量与实验设计在心理学研究中,控制变量和实验设计是至关重要的概念。

控制变量是指在一项研究中,研究者所保持不变或者是控制的因素。

实验设计则是研究者为了验证或者探究某种关系而制定的计划或方法。

在心理学学士论文中,掌握好控制变量和实验设计是非常重要的,本文将探讨这两个概念,并讨论在论文中如何运用它们。

控制变量是为了保证实验的可靠性和有效性,排除其他因素对研究结果的干扰。

在心理学研究中,变量可以分为独立变量和依赖变量,控制变量则是除了独立变量和依赖变量之外的其他变量。

通过控制这些变量,研究者可以更好地研究和分析独立变量和依赖变量之间的关系。

例如,如果研究某种药物对焦虑的治疗效果,研究者可以控制性别、年龄、经济状况等变量,以便更准确地评估药物的疗效。

在进行控制变量时,需要注意以下几个方面。

首先,研究者需要根据自己的研究目的和假设来确定需要控制的变量。

其次,选择适当的方法来控制变量。

可以通过实验室条件的统一、随机分组、匹配设计等方式进行控制。

此外,研究者还需要考虑控制变量的可能性和可行性,确保研究结果的有效性和推广性。

实验设计是心理学研究中的重要一环。

通过合理的实验设计,研究者可以更好地探究和验证研究假设。

常见的实验设计包括实验组对照组设计、重复测量设计、交叉设计等。

在选择实验设计时,需要考虑研究目的、可行性和研究对象的特点。

合理的实验设计可以降低误差和干扰,提高实验的可靠性和有效性。

另外,还有一些常用的实验设计技巧可以帮助研究者更好地进行心理学研究。

例如,随机分组可以保证实验组和对照组之间的类似性,降低因个体差异导致的偏差。

在实验过程中,使用双盲测试可以减少实验者和被试者的主观影响,提高实验结果的客观性。

此外,交叉设计可以减小样本量,减少实验时间,提高实验效率。

在心理学学士论文中,要准确描述和解释使用的控制变量和实验设计。

首先,需要在引言部分介绍研究目的、研究问题和假设。

然后,解释使用的实验设计及其合理性和优势。