心理学实验的变量及控制共74页

- 格式:ppt

- 大小:6.69 MB

- 文档页数:37

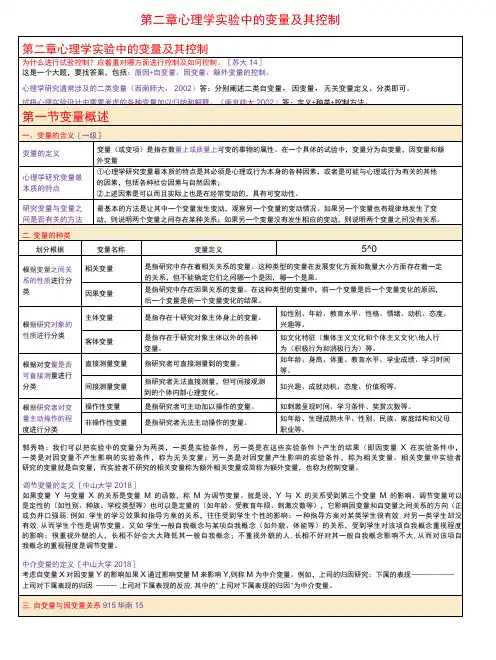

第二章心理学实验中的变量及其控制自变量是被操纵的变量,而因变量是被测定或被记录的变量。

在心理学实验中,自变量与因变量的关系有以下几种可能性:①当自变量增加时,因变量直线增加。

直线的斜度可能不同,但关系总是线性的;(A)②自变量与因变量两者没有关系。

它说明行为不受自变量的影响。

(如B)③当自变量增加时,因变量却相应减少。

(如C)④自变量与因变量形成非线性的关系。

其中有的是一致关系(如D、E),有的是倒转关系(如F)。

在后一种情况下,因变量先随自变的上升而上升,以后,自变量继续上升,而因变量持续下降。

第二节自变量及控制、自变量的含义简述自变量的含义。

自变量的含义:自变量是研究者所操纵且对被试反应产生影响的变量(自变量的不同取值称为水平X自变量的变化水平完全取决于研究者的操纵。

又称为独立变量。

如反应时实验中的不同照明条件,记忆实验中的不同识记条件等。

理解:①在心理学实验中,自变量的代名词是"处理"或"处理变量〃。

任何一个心理学实验的目的都是发现自变量在心理或行为中的效应, 因此选择自变量是研究者需要做出的最重要的决定之一。

②在实验设计中,自变量也叫因素或因子。

通常讲的单因素实验设计、多因素实验设计是指自变量的个数。

③水平是同一个自变量采取的维度,即自变量的不同取值,也叫实验处理。

每种自变量水平也叫一种实验处理。

AxB实验设计指自变量A水平的个数和自变量B水平的个数。

、自变量的种类举例说明自变量的种类。

实验的本质,无外乎是在有限个控制情境下的观察、比较,而这控制的关键就在于自变量。

划分根据自变量种类自变量定义举例(1)根据自变量的操作水平划分的种类①操作性自变量是指研究者可以直接操纵的变量,即自变量可很好地被量化并且是可以控制的。

①在记忆实验中,学习的次数是研究者可很好地操纵的自变量。

②在汉字加工的研究中,研究者常选择汉字的频率作为自变量。

让被试对高频汉字和低频汉字进行命名反应。

实验一、心理实验中的各种变量一、目的心理实验和其它学科的实验一样,都是在控制的条件下观察某种现象产生和变化的规律。

心理实验所要观察的是心理活动的规律,由于一个人的心理活动不可能被直接观察到,只有从他的行为表现和言语反应间接的了解,因此,心理实验往往是通过改变外界条件、记录被试的反反应来探讨心理活动的规律。

做心理实验之前,必须明确这个实验的目的,也就是明确要解决一个什么问题。

根据这个问题就可以确定这个实验中的各种变量。

自变量,又叫刺激变量,它是由实验者在实验中按照研究问题的需要进行选择、控制或有意加以改变的因素,它决定着行为或心理的变化。

因变量,又叫反应变量,它应随自变量的改变而变化,是自变量造成的结果,是主试观察或测量的行为变量,并且要用数量来表示,具有可操作性。

控制变量。

在心理实验中,除自变量以外,对所有能够影响因变量的因素都要进行控制,使其它实验条件保持恒定。

额外变量就是实验中应该保持恒定的变量。

一个试验者不只是在实验设计时要明确实验中的各种变量,在整个实验进行的过程中,也要处处考虑到它们。

例如在写实验报告时,首先在提出的问题中就要明确自变量和因变量的关系;在方法中要说明对额外变量是如何进行控制的;在结果中列表画图要让读者容易看出自变量和因变量的关系;画图时自变量一般画在横坐标上,因变量画在纵坐标上,否则就将心理是对客观事物的反映这个关系颠倒了;结论也要围绕自变量如何引起反应的变化来回答实验前提出的问题。

因此,正确理解和处理实验中的各种变量是心理实验研究的必要条件。

本实验通过测定“知道结果”的反馈信息对画线准确性的影响,验明实验中的自变量、因变量、控制变量。

二、材料A4纸6张,画有黑色线段(长20mm)纸1张,档板(40cm×40cm)1块三、程序本实验为单因素组间设计。

自变量为练习中被试是否知道画线结果,具有两个水平,即知道结果(有反馈信息)和不知道结果(无反馈信息),甲乙两组被试分别分配到这两个水平上;因变量为画线的准确性,以画线长度或者画线长度与实际长度的误差为衡量指标。

心理学研究中的变量操作与控制心理学研究的目标是探索、理解和解释人类的心理活动与行为。

为了达到这一目标,研究者需要借助变量操作与控制来探究心理现象。

本文将从理论与实践两个方面探讨心理学研究中的变量操作与控制。

一、变量操作1. 独立变量在心理学研究中,独立变量是指研究者有意诱发或操纵的变量。

通过对独立变量的操作,研究者能够观察到其对被试者一系列目标变量的影响。

例如,在研究人们学习记忆的过程中,研究者可以通过控制学习材料的难度、学习时间的长短等来操纵独立变量。

2. 依赖变量依赖变量是指在研究中观察、测量和记录的被试者的反应或行为。

它是根据独立变量的操作结果而进行观察和测量的。

例如,在探究心理刺激对情绪的影响时,人们常常通过测量被试者的情绪反应来获得依赖变量的数据。

3. 操纵变量操纵变量即独立变量的不同取值。

研究者通过操纵变量的取值来调整独立变量的操作,在不同条件下观察依赖变量的变化情况。

例如,对于研究人际互动的心理效应,研究者可以将操纵变量设置为参与者的亲密程度,然后观察参与者的情感体验等依赖变量。

二、变量控制1. 外部变量控制外部变量是指可能与研究目的存在关联的、但不是研究重点的其他变量。

为了排除外部变量的干扰影响,研究者需要进行外部变量控制。

例如,在研究学习记忆的过程中,为了排除不同被试者个体差异的影响,研究者通常会控制月龄、性别等外部变量。

2. 内部变量控制内部变量是指存在于研究主题内部的、影响独立变量和依赖变量之间关系的其他变量。

为了排除内部变量的混杂干扰,研究者需要进行内部变量控制。

例如,在探究因果关系时,研究者需要通过随机分组实验设计来控制内部变量,使得实验组和对照组在除了独立变量外的其他因素上保持一致。

3. 随机化控制随机化控制是指通过随机分配参与者或条件的方法,消除干扰变量对研究结果的影响。

研究者可以采用随机分组、随机抽样等方法进行随机化控制。

随机化可以增加研究的可靠性和有效性,使得样本具有代表性,减少了个体差异等因素带来的干扰。

(1)自变量:即实验中实验者所操纵的、对被试的反应产生影响的变量。

自变量可以分为:作业变量;环境变量;被试变量(2)因变量:指在实验中,由操纵自变量而引起的被试的某种特定反应的变量。

对因变量的控制:使用规范的指导语;选择恰当的因变量指标;避免量程限制。

①天花板效应:由于反应指标的量程不够大,使反应都停留在指标量表的最高端

②地板效应:由于反映指标的量程不够大,使反应都停留在指标量表的最低端

(3)控制变量(额外变量):不是研究者要考虑的,但是会对因变量产生影响的变量,由于实验者必须控制其对因变量的影响,所以叫做控制变量

①实验者效应:主试在实验中可能以某种方式有意无意地影响被试,使他们的反应符合主试的期望。

典型表现为皮格马利翁效应,罗森塔尔效应

②要求特征:被试自发地对实验目的产生一种假设或猜想,然后再以一种自以为能满足这一假想的实验目的的方式进行反应。

典型表现为霍桑效应和安慰剂效应。

第二节实验心理学研究中的基本变量一、变量的概念变量〔变项〕〔variable〕是指在数量上或质量上可变的事物的属性.例如:光的强度可以由弱变强,呈现的时间可以由短变长,智力的IQ可以由小变大,这些都属于量的变量.又如,人的性别有男女,人的##信仰有佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教等等,这些是质的变量.质的的变量有时可以用数字代替类别,以便于统计分析.二、变量的种类(一)自变量在心理实验中,自变量是由实验者操纵、掌握的变量.自变量一词来自数学.在数学中,y=f〔x〕.在这一方程中自变量是x,因变量是y.将这个方程运用到心理学的研究中,自变量是指研究者主动操纵,而引起因变量发生变化的因素或条件,因此自变量被看作是因变量的原因.1、自变量的特点〔1〕它的变化会导致研究对象发生反应;〔2〕它的变化能够被研究者所操纵控制;〔3〕它的变化是受计划安排,系统性变化的.2、自变量的种类:〔1〕刺激特点自变量:如果被试的不同反应是由刺激的不同特性,如灯光的强度、声音的大小等引起来的,我们就把引起因变量变化的这类自变量称为刺激特点自变量.〔2〕环境特点自变量:进行实验时环境的各种特点,如温度、是否有观众在场、是否有噪音、白天或夜晚等等,都可以作为自变量.时间是一种非常重要和无时不在的自变量,特别是在记忆的实验中,你甚至可以说,几乎没有不用时间作自变量的记忆实验.〔3〕被试特点自变量:一个人的各种特点,如年龄、性别、职业、文化程度、内外倾个性特征、左手或右手为利手、自我评价高或低等,都可以作为自变量.〔4〕暂时造成的被试差别:被试的暂时差别通常是由主试的安排,也就是由主试给予的不同指示语造成的.〔5〕任务自变量:在实验中,被试接受的实验任务也可以作为自变量.〔6〕指导语自变量:当被试来到实验室时,他们在各方面都是大致相同的,但是,当主试对被试进行分组后,每一组被试接受的指导语是不同的,这时一组被试与另一组被试的差别就产生了.(二)因变量〔dependent variable〕因变量是因为自变量的变化而产生的现象变化或结果,因此自变量和因变量是相互依存的,没有自变量就无所谓因变量,没有因变量也无所谓自变量.在实验中,由操纵自变量而引起的被试的某种特定反应称为因变量〔dependent variable〕.1、因变量的特点〔1〕它必须是跟随自变量的变化而变化的因素,或对自变量做出响应的;〔2〕它是根据需要,有待观测的因素;〔3〕它是能够以某种反应参数来表征的可测量因素.2、因变量的分类因变量的测量客观指标主要有:〔1〕反应速度例如,简单反应时、或潜伏期,走完一个迷津所需要的时间,在一定时间内完成某项作业的数量等.〔2〕反应速度的差异在现代认知心理学实验中,经常以反应速度的差异作为考察被试各种高级认知机能的指标.例如:在内隐学习的研究中,被试对随机组字母和规则组字母的反应时之差就可以作为内隐学习量的指标.〔3〕反应的正确性例如,选择反应的正确次数、走迷宫入盲巷的次数、跟踪盘离靶的次数或距离等.〔4〕反应的难度有些作业可以定出一个难易等级,看被试或动物能达到什么水平,如斯金纳箱就有三个难度等级.因变量的主观指标:主要是指被试的口语记录.口语记录〔protocol〕是指被试在实验时对自己心理活动进程所作叙述的记录,或在实验之后,被试对主试提出问题所作回答的记录.(三)额外变量1、额外变量——自变量以外,能影响因变量变化的因素叫做额外变量.额外变量必须加以控制,所以我们也把额外变量叫做控制变量.如果选定的自变量与一些未控制好的因素,即额外变量共同造成了因变量的变化,这就叫自变量的混淆.因此也可以说,额外变量就是潜在的自变量.2、额外变量的分类:〔1〕系统额外变量:与实验目的无关,相对恒定的客观条件对实验结果产生的影响,影响在一个恒定的水平上下波动.系统额外变量对实验结果造成系统误差.〔仪器、照明、温度等〕.〔2〕.随机额外变量:随机的、偶然出现的、不可预期的与实验目的无关但对实验结果有影响的因素.也可简称为随机变量,它引起的误差称为随机误差.〔仪器的灵敏程度、时刻变化的温度和湿度以与练习、位置、疲劳、时间等〕.实验操作中包括对实验变量〔自变量〕、反应变量〔因变量〕和干扰变量三类变量的控制和测量.实验者应有效的操纵实验变量,努力控制和排除无关变量,尽量降低对反应变量测量的误差,以提高实验的效度.实验者对三类变量的控制关系可用图2-1表示三、变量的操作与控制〔一〕变量操作的方法——操作定义〔operational definition〕操作性定义〔operational definition〕是根据可观察、可测量、可操作的特征来界定变量含义的方法.即从具体的行为、特征、指标上对变量的操作进行描述,将抽象的概念转换成可观测、可检验的项目.从本质上说,下操作性定义就是详细描述研究变量的操作程序和测量指标.最早提出操作性定义的是美国的物理学家布里奇曼〔P.W.Bridgman〕.1923年,他提出:一个概念的真正定义不能用属性,而只能用实际操作来给出;一个领域的"内容"只能根据作为方法的一整套有序操作来定义.他认为科学上的名词或概念,如果要想避免暧昧不清,最好能以我们"所采用的测量它的操作方法"来界定 .他举例说明物理学领域的三个基本概念:长度、时间、重量,都可以采用测量它们的操作方法来界定,如,可以界定"1米"的长度为测量从赤道到北极直线距离的1/10000000;"1小时"的时间长度为测量地球自转一周所需时间的1/24;"1克"的重量为测量1立方厘米纯水在摄氏4度时的重量.布瑞奇曼的操作性定义的观点和思想在20世纪30-40年代被物理学界普遍接受,1971年被美国的《科学》杂志列为世界五大哲学成就之一 .〔二〕下操作性定义的方法1、条件描述法条件描述法通常是通过陈述测量操作程序来界定一个概念,是对所解释对象的特征或可能产生的现象进行描述,对要达到某一结果的特定条件作出规定,指出用什么样的操作去引出什么样的状态,即规定某种条件,观察产生的结果.这种方法常用于给自变量下操作性定义.例如,要给"饥饿"下一个操作性定义,饥饿是一种自身感受,那么怎样才算饥饿了呢?心理学家用条件描述法给饥饿下了一个操作性定义:"饥饿",指连续24小时没进食物的状态.这样,每个人都能对饥饿进行实际操作了.下面再举几个例子:〔1〕竞争关系两个以上的同伴,所处环境相似,大家都有相同的目标,但只允许其中一人达到目标,这时同伴之间的关系为竞争关系.〔2〕智力在《韦克斯勒儿童智力量表》〔WISC—CR〕上的测量分数. 〔3〕自信心学生对即将来临的期终考试可能获得分数的估计值.2、指标描述法指标描述法通常是通过陈述测量操作标准来界定一个概念,是对所解释对象的测量手段、测量指标、判断标准作出规定.通常这些指标能作量化处理,常用于给因变量下操作性定义.例如,"青少年"可以界定为"年龄在7岁以上,18岁以下的人".下面再举几个例子〔1〕发散思维对同一物体多种用途的设想能力,具体指标为在60秒内回答砖的不同用途达10项以上为优秀;5项至9项为一般;5项以下为差.〔2〕阅读能力用阅读测验表上中等难度的文章进行测验,要求阅读速度达到200字/分以上;辨别达到90%以上;理解达到80%以上;记忆达到70%以上为合格.〔3〕差生在标准化成就测验中的分数低于个人智力所预测的成就分数一个标准差的学生.或者两门主课不与格的学生.3、行为描述法行为描述法通常是通过陈述测量结果来界定一个概念,是对所解释对象的动作特征进行描述,对可观测的行为结果进行描述.通常这种操作性定义用于给因变量下定义,解释客体的行为.例如,心理学家为了用饥饿的小白鼠做实验,给"饥饿"下了一个行为描述的操作性定义:一分钟内压低杠杆10次以上而获取食物的小白鼠.只有达到这样行为频率的小白鼠才属于饥饿状态.下面再举几个例子:〔1〕旁观注视别人的活动达2-3分钟以上,自己未参与.〔2〕合作对别人的活动给予支持,并直接参与活动,成为其中一员.〔3〕谦让行为——在分配糖果时谦让行为可以分成三种水平:"主动谦让"指没有任何人提醒或暗示,都能将高级糖果让给别人;"被动谦让"指在他人的提醒或暗示下,才肯将高级糖果让给别人;"不谦让"指经他人再三提醒,都不肯把高级糖果让给别人,一定要自己享用.〔三〕好的操作性定义的特征:1、操作性定义应该是可观测的、可重复的、可直接操作的.2、操作性定义所提示的测量或操作必须可行.3、操作性定义的指标成分应分解到能直接观测为止.4、操作性定义最好能把变量转化成数据形式,凡是能计数或计量的内容都是可以直接观测的.5、用多种方法形成操作性定义,既可以从操作入手,也可以从测量入手. 〔四〕如何做到对实验变量的有效操作对实验变量有效操纵的原则是要有系统的变化,而且变化的差异要尽可能大.因此,通常在实验设计时选择两个极端值,或取其最佳值,或选择几个具有代表性的值作为实验刺激的条件.例如,以教学方法作为实验变量时,则两种〔或两种以上〕教学方法应有显著的不同,实验才能取得成效.又如,若以媒体的刺激量或刺激持续时间作为实验变量时,则要把刺激量或刺激持续时间分成几个等级,每个等级之间应有显著的不同,并且最好是包括有极端值的情况,即完全没有刺激或刺激时间为零的情况.〔五〕对因变量的控制因变量的控制主要着眼于如何精确客观地记录下它的变化.一般而言,有几种主要方法可以用于因变量的控制:1.反应控制在人作为被试的实验中,对反应的控制往往是通过指导语实现的.指导语能够为被试设定课题,也就是控制被试的反应.例如,内隐学习实验[创始人雷伯〔Reber,1967〕],记忆指导语产生内隐学习条件,而规则发现指导语产生外显学习条件.规范的指导语应符合:〔1〕内容确定,即主试要严格确定给被试什么样的指导语.〔2〕完全,即在指导语中,要把被试应当知道的事交代完全.〔3〕简单明确,即指导语要写得简单明确,要保证被试确实懂得了指导语.为防止被试误解指导语,可以让被试用自己的话重述让他做什么、怎么做等等.〔4〕标准化,即指导语中所用的词语以与说明指导语时主试的表情、语气、声调等方面都要进行标准化,即对所有的被试,指导语都应一样.对有些实验最好能用录音机给出指导语.在指导语不能充分控制反应时,就要很好地考虑刺激条件和实验装置,使刺激条件、实验装置与指导语配合起来,使被试只能作出主试所要求的反应.2.选择恰当的因变量指标一般常用的反应指标有:绝对阈限、差别阈限、反应时、反应持续时间、反应程度、完成量、错误率、完成一定的作业所需要的时间、达到一定基准所需要的次数以与口头报告等等.因变量指标应满足标准:〔1〕有效性.是指标充分代表当时的现象或过程的程度,也称为效度〔validity〕.〔2〕客观性.是指此指标是客观存在的,是可以通过一定的方法观察到的.〔3〕数量化.指标能数量化,也就便于记录、便于统计,并且量化的指标能进行比较.3.避免量程限制在影响指标有效性的各种因素里,天花板效应〔ceiling effect〕和地板效应〔floor effect〕是尤其典型的情况.这两种效应是指反应指标的量程不够大,而造成反应停留在指标量表的最顶端或最低端,从而使指标的有效性遭受损失.天花板和地板效应都阻碍了因变量对自变量效果的准确反映,在选择反应指标时应努力避免.通常的方法是:尝试着先通过实验设计去避免极端的反应,然后再试着通过测试少量的先期被试来考察他们对任务操作的反应情况.如果被试的反应接近指标量程的顶端或底端,那么实验任务就需修正.设计实验任务和反应指标的指导思想是应使被试的反应情况分布在指标量程的中等范围内.谨慎的研究者在实施可能被天花板或地板效应污染的实验前,常花力气去做预备实验.预备实验能使研究者了解到实验中存在的有关设计或实验程序方面的问题. 〔六〕对额外变量的控制1、排除法.排除法是把额外变量从实验中排除出去.从控制变量的观点来看,排除法确实有效,但用排除法所得到的研究结果却常常难以推广.〔如要排除霍桑效应就用双盲实验〕2、恒定法.恒定法指在使额外变量在实验过程中保持恒定不变.这主要体现在保持实验条件恒定的方面,实验者和控制组被试的特性也应保持恒定.只有这样,两个组在作业上的差异才可以归于自变量的结果.3、匹配法.匹配法是使实验组和控制组中的被试属性相等的一种方法.使用匹配法时,先要测量所有被试身上与实验任务成高相关的属性;然后根据测得结果将被试分成属性相等的实验组和控制组.实际应用中,匹配法常常是配合其它技术共同使用的.4、随机化和平衡法.随机化法是把被试随机的分派到各处理组中的技术.随机分派形成的各处理组的各种条件和机会是均等的,也即在额外变量上做到了匹配.随机化法不会导致系统性偏差,能够控制难以观察的中介变量.随机法不仅能应用于被试,也能应用于刺激呈现和实验顺序的安排.5、统计控制法.以上讨论的情况,都是在实验尚未正式开始前先行着手控制额外变量的方法,这类技术被称为实验前控制.另一种技术是实验后控制,就是在实验完成后通过一定的统计技术〔主要是协方差分析技术〕来事后避免实验中额外变量的干扰,因而也称为统计控制法.统计控制主要用于实验前控制难以完全控制额外变量影响的情况下.本节课主要类容举例:例1:不同教育水平的师生课堂交流研究自变量:不同的教育水平,分为3个类别:高小,初中,高中因变量:测量出师生交流课堂观察各项指标的分数例2:学校地理分布影响七年级学生对学校态度的研究自变量:学校地理分布,三类:城市、郊区、乡村因变量:对学校态度的各项指标分数例3: 不同材料对概念理解的影响研究自变量:材料的种类:图片,文字,语音,图像因变量:理解概念所需的时间例4:男、女教师职业态度研究自变量:教师性别:男、女因变量:职业态度各类指标分数。