广州沙面欧式建筑群_图文.ppt

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:16

漫步沙面岛,领略羊城的欧陆风情一直想去沙面看看,一直没有去。

其实广州是我去得最多的城市之一,不过每次去都是工作,都住在离市中心挺远的天河一带,从来没有时间玩。

说起来也有点儿惭愧,这么喜欢玩的一个人竟然连白云山、越秀山、中山纪念堂都没有去过。

认真回忆了一下几乎广州的任何一个景点都没有去过哦。

这次去看了看石室圣心大教堂还真是我广州游览的第一个景点。

这么说来没有去过沙面倒也是理所当然的事了。

沙面不应该算是广州最重要的景点吧。

不过,这次住在海珠桥旁边,离沙面不远,而且事儿不多,抓住机会去跑了一趟。

到沙面去其实最主要的是领略广州的欧陆风情。

欧陆的建筑、欧陆的城市规划设计,还有西洋教堂,再加上把沙面开发成旅游区之后增加的城市雕塑使沙面成为我国城市风景中少有的传统欧陆风情区,而不是那种充斥着火柴盒式高楼大厦的所谓现代化的钢筋混凝土森林。

沙面的由来是一百多年前那里曾经是租界,解放后我们又很好地保护了那些历史建筑。

不过,作为曾经的租界沙面看上去并不像上海的外滩,更像北京的东郊民巷或者上海的衡山路,住宅和绿化多于商业建筑。

沙面的地理位置极佳,是珠江里的流沙冲击而成的沙洲。

从这里曾被当地人称为拾翠洲就能感受到它在地理环境上的优势。

小岛仅0.3平方公里,和珠江北岸以沙基涌相隔。

几座西式小桥把沙面和为纪念1925年6月23日英军开枪镇压游行队伍的沙基惨案的六二三路连接起来。

我就是从东面的一座小桥进入沙面的,在现在已经建设得像个花园的沙面岛上走马看花,领略沙面的欧陆风情。

[1]过了桥就是沙面了。

[2]差不多每座桥头都有这么一幅沙面导游图。

从图中可见沙面东西向有三条街,北面是沙面北街,南面叫沙面南街。

中间那条东西向的林荫大道就是沙面大街。

最南面沿着珠江又一条沿江步道。

南北向有五条小街,由东往西是沙面一街到沙面五街。

我主要是漫步在沙面大街上,在建筑、雕塑和游客之间感受欧陆风情。

[3]沙面大街中间是宽大的林荫步道和绿化带,两侧是分别单向的行车道。

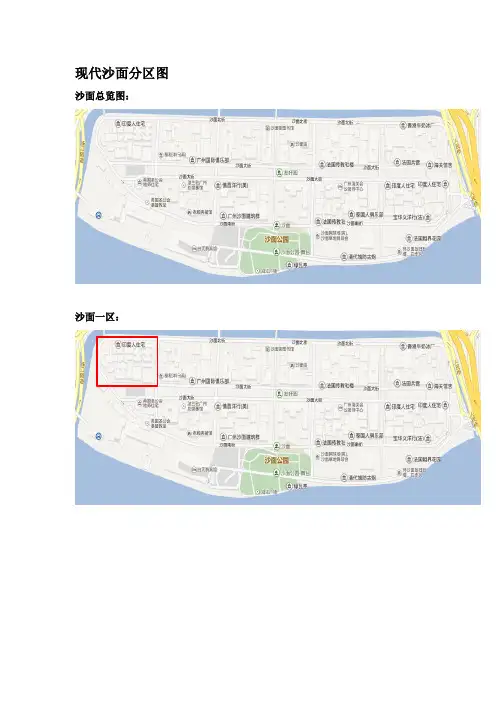

现代沙面分区图沙面总览图:

沙面一区:

区内主要地标:

1,印度人住宅

2,赫德爵士住宅沙面二区:

区内主要地标:

1,英国圣公会牧师住宅

2,英国圣公会基督教堂

3,沙面堂

沙面三区:

区内主要地标:

1,泰和洋行(英)

2,广州国际俱乐部

沙面四区:

区内主要地标:

1,天祥洋行(英)

2,英国亚细亚火油公司、德国领事馆3,老殿典藏馆

沙面五区:

区内主要地标:

1,旗昌洋行(英)

2,德士古洋行

3,万国宝通银行(美)沙面六区:

区内主要地标:

1,西关人家

2,广州沙面建筑群

3,新沙宣洋行

沙面七区:

区内主要地标:

1,屈臣氏药房(英)

2,广东胜利宾馆

沙面八区:

区内主要地标:

1,英国领事馆西副楼

2,英国领事馆动副楼沙面九区:

区内主要地标:

1,法国传教社楼

2,私人住宅

3,台湾银行

4,印度人住宅

5,永胜洋行

6,英国医院招商局

7,沙面和曦展馆沙面十区:

区内主要地标:

1,法国传教社

2,泰国人俱乐部

3,广东侨胞宾馆沙面十一区:

区内主要地标:

1,法国兵营

2,香港牛奶冰厂

3,捷克领事馆

4,海关馆舍

沙面十二区:

区内主要地标:

1,印度人住宅

2,汇丰银行宿舍(英)

3,东方汇理银行(法)

4,法国领事馆

5,宝华义洋行(法)沙面十三区:

区内主要地标:

1,白天鹅宾馆

2,艺廊里

3,沙面网球场(英)

4,法国租界花园。

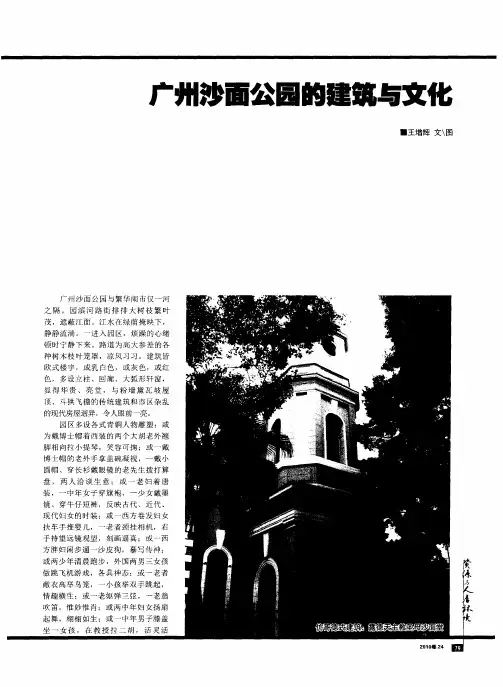

广州沙面建筑风格有何特色广州,这座繁华的南方都市,拥有着众多令人瞩目的历史遗迹和文化景观。

其中,沙面岛以其独特的建筑风格,成为了广州城市风貌中一颗璀璨的明珠。

沙面位于广州市荔湾区,在珠江白鹅潭畔。

这里曾经是广州重要的商埠,在历史的长河中,留下了众多具有异域风情的建筑。

沙面的建筑风格多样,融合了欧式、巴洛克式、新古典主义等多种风格,形成了一道独特的风景线。

首先,欧式风格在沙面建筑中占据了重要地位。

这些建筑通常具有高大的尖顶、华丽的山花和精美的雕花。

门窗的设计也十分考究,往往采用拱形或圆形的窗框,搭配着彩色的玻璃,营造出浪漫而优雅的氛围。

建筑的外立面多使用石材,经过岁月的洗礼,显得更加古朴而有韵味。

巴洛克式风格的建筑在沙面也并不少见。

其特点是强调动态和立体感,建筑外观常常充满了曲线和起伏。

例如,一些建筑的檐口和腰线会采用波浪形的线条,增加了建筑的动感和活力。

同时,巴洛克式建筑还注重装饰,会在建筑的立面上雕刻出复杂而精美的图案,展现出奢华和富丽堂皇的气质。

新古典主义风格的建筑则更加注重对称和比例的美感。

它们的外形简洁大方,线条流畅。

通常会有高大的立柱和规整的门窗排列,给人一种庄重而典雅的感觉。

这种风格的建筑在沙面的街道两旁整齐排列,形成了一种秩序井然的美感。

除了以上几种主要的风格,沙面的建筑还融合了其他元素。

比如,有些建筑会在欧式的基础上加入一些中式的元素,如雕花窗格、琉璃瓦等,体现了中西文化的交融。

沙面建筑的色彩搭配也十分独特。

大多数建筑以淡黄色、浅灰色为主色调,搭配着白色的线条和装饰,显得清新而柔和。

在阳光的照耀下,这些建筑的色彩更加鲜明,给整个沙面岛增添了一份温馨和浪漫。

沙面建筑的细节处理也值得一提。

从屋顶的烟囱到阳台的栏杆,从门口的台阶到窗户的把手,每一个细节都经过精心的设计和雕琢。

这些细节不仅展现了建筑的精致,也反映了当时建造者的用心和技艺。

沙面建筑的布局也颇具特色。

街道狭窄而弯曲,建筑错落有致地分布在街道两旁。

沙面,广州最具欧陆风情的街区凡喜欢小资的人,都会爱上广州的沙面,那里应该是广州最富有欧陆风情的地方了。

曾记得我在广州生活的那段时间,很喜欢去沙面走走看看。

此次回到曾经生活过的城市,沙面是我不得不去的地方。

沙面是广州市区白鹅潭畔的一座小岛,小岛四面环水、绿树成荫,环境幽雅。

沙面的街道布局三横五直,三条东西横贯的分别是沙面北街、沙面大街和沙面南街,南北向的五条街从东往西按顺序为沙面一街到五街。

最为宽阔的沙面大街中有街心公园绿化带,北街是临沙基涌的林阴道,南街是临珠江的沙面公园。

这次来到沙面的感觉,跟以往去的时候又让我多了些不同的感悟,当穿过黄沙水产市场,跨过繁喧的六二三路,走过沙基涌上的小石桥,就到了沙面的地界,穿行在那些超过百年树龄的老榕树和香樟树之间就仿佛跳出了广州,穿越到一个另外的城市或者故事中。

沙面曾经是英、法等国的租界地,这里有150多座保存完整的欧陆风格的建筑,建筑中以英式和法式为主,其间也有新巴洛克式、仿哥特式、拱券廊式、新古典式以及中西合璧风格的建筑。

这些具有异国情调的西方古典建筑群,让沙面变成了一座欧陆建筑的展览馆。

说沙面是一座欧陆建筑展览馆一点也不为过,它与上海的外滩相比,外滩的建筑看到的感觉是威严和气势,而沙面的建筑感觉则是休闲与平和。

它与青岛的八大关相比,八大关的建筑多是德式建筑,式样颜色较为单一,而沙面的欧陆建筑林罗万总,令人美不胜收。

沙面做为租界地,从19世纪末到20世纪初,岛上的公共设施已基本完备了,这里的建筑主要有领事馆、教堂、银行、邮局、电报局、商行、医院、酒店和住宅,另外还有俱乐部、酒吧、网球场和游泳池等,住户多是各国领事馆、洋行的人员以及外籍税务官和传教士。

今天,虽然众多的外国领事馆已经搬离了沙面,但是这里的优雅环境还是吸引着许多的外国人经常性的来光顾。

沙面的租界与上海等城市的租界不同,那些城市的租界如今已融入了闹市之中,成为城市商业的一部分。

但是沙面虽身处闹市,却远离了闹市成为一个宁静的欧陆风情住宅社区。

广州西式建筑(沙面、石室、荔枝湾涌、东山洋房、中山纪念堂)一、广州简介广州是广东省的省会,是中国第三大城市,中国的南大门,国家中心城市,华南地区的政治、经济、科技、教育和文化中心。

位于广东省的中南部,珠江三角洲的北端。

广州市辖10个区2个市,分别是越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、黄浦区、番禺区、花都区、南沙区、萝岗区、增城市、从化市。

广州面积7434.4平方公里(香港1104.32平方公里),人口1270.08万(香港711万)。

关于广州,可以说的东西有很多,但我们可以用一句话来简单概括,就是“一都、二城、三特、四地”。

所谓“一都”是指广州是著名的商都,自秦汉以来就是我国南方的古都会,有“金山珠海,天子南库”之誉。

所谓“二城”是指广州是中外闻名的古城、花城。

广州的历史可以追溯到公元前214年秦始皇统一岭南后任命任嚣为南海尉,任嚣在古番山和禺山上修筑番禺城,那么,这样算来,广州就有2227年的历史了,所以称之为古城一点也不为过。

至于花城,是说广州地处亚热带,长夏暖冬,一年四季草木常绿,花卉敞开,所以很早就享受花城的美誉。

所谓“三特”是指广州所特有的粤语、粤菜和粤剧。

所谓“四地”,是指广州是海上丝绸之路发祥地、近现代革命策源地、岭南文化中心地、改革开放前沿地。

西汉初年,汉武帝平南越后,即派使者沿着百越民间开辟的航线,从广州出发,带领船队远航南海和印度洋,经过东南亚,横越孟加拉湾,到达印度半岛的东南部,抵达锡兰(今斯里兰卡)后返航。

汉武帝时期开辟的航线,标志着海上丝绸之路的发端。

从1840年鸦片战争开始到1927年北伐战争成功,广州是反抗西方列强侵略的前线,新事物传入的窗口,近现代维新、革命的策源地。

许多人认为:认识中国的3000年史,离不开西安;认识中国的500年史,离不开北京;认识中国的近现代史,离不开广州。

从岭南文明史开始,几千年来,广州一直是岭南地区的政治、经济、文化中心,是岭南文化的代表。

印象广州:英法租界——沙面沙面,曾称拾翠洲,因为是珠江冲积而成的沙洲,故名沙面。

沙面位于广东省广州市市区西南部,南濒珠江白鹅潭,北隔沙基涌,与六二三路相望的一个小岛,有大小街巷八条,面积0.3平方公里。

沙面在宋、元、明、清时期为中国国内外通商要津和游览地。

鸦片战争后,在清咸丰十一年(1861年)后沦为英、法租界。

沙面是广州重要商埠,已被开发成国家5A级景区,是广州著名的旅游区、风景区和休闲胜地。

清道光年间,这里设有炮台,第一、二次鸦片战争,这里留下了抗外御侮的光辉业绩,1963年9月7日沙面进行基建时,还挖出了两门第一次鸦片战争时期的广州城防炮,一门是道光二十一年(公元1841年)在佛山铸造,重六千斤。

这两门炮至今仍然陈列在沙面面对白鹅潭的岸边。

它将作为广州人民抵抗帝国主义侵略的见证,永垂于后世。

1840年英国发动第一次鸦片战争,1842年清政府被逼签订了丧权辱国的《南京条约》,英国从此打开了武装入侵中国的大门。

1856年英、法帝国主义发动第二次鸦片战争。

1857年(咸丰七年)英、法联军侵犯广州,广州人民进行了不屈不挠的抵抗。

1858年(咸丰八年)英法联军北陷大沽,进迫北京,清政府屈膝投降。

同年廿六,廿七日咸丰帝派大学士桂良、吏部尚书花沙纳为全权代表,与英、法分别签订了丧权辱国的《天津条约》。

1859年在广州的英、法国,阴谋在广州建立侵略基地,他们看中了沙面这面对白鹅潭、进可攻、退可逃的有利地形。

由英国官方人物叫柏克的,出面向清朝在广州的政府交涉,强迫清政府在沙面北面,用人工挖一条宽四十米,长一千二百多米的小涌(即现沙基涌),与陆地分开,使沙面成为一个小岛。

同时,在沙基涌北面开辟道路,定名沙基,俗称鬼基(现六二三路),并建东、西二桥来往沙面。

1925年6月23日,广州的几万工人、学生和各界人士举行反帝大游行示威,沿惠爱路(现中山路)、财厅前转入永汉路(现北京路)、泰康路、一德路、太平南路(现人民南路)到长堤直趋沙基(现六二三路)。

中国欧陆风情建筑群摘要:以广州沙面岛为例,了在中国建造的欧陆风情建筑群,阐述了其开展历史,布局情况,保护状况以及其附带效应。

关键词:历史建筑群;欧陆风情1建筑群概况广州位于珠江三角洲北部,是华南地区的政治经济文化中心,也是我国对外贸易的重要口岸。

沙面位于广州城区西南,是珠江上的一个小岛,与城区有河涌相隔,有5座桥与六二三路相连。

全岛呈椭圆形,总面积约0.3km2。

2建筑群开展历史2.1沙面租界的建立第二次鸦片战争是建筑群形成的主要时期,英法侵略者凭借不平等条约,强租沙面。

沙面东面1/5为法租界,西面4/5为英租界,租界内各种权力属于英法驻广州领事。

租界内有一条东西向的主干道和几条南北向的次干道,将沙面分割成大小不等的12个区。

到19世纪末,租界内的公共设施根本独立于城区,建筑主要有领事馆、教堂、银行、商行、医院、酒店和住宅等,租界内居民多是领事馆、银行等工作人员以及外籍税务官和传教士。

沙面的规划是当时的殖民地建设中常用的手法,即先预留绿化和公园等公共设施场地,滨水空间重点打造且向居民开放。

另外路网密集,采用小方格网保证每栋楼房都有临街面。

当时的交通模式以步行为主,西方人在当时的背景按照自己的建造方式塑造了一个完全不同的区域。

2.2民国时期及以后1942年,日本将对英国宣战后占领的沙面英租界交给亲日的汪精卫政权。

1943年,法国维希政权退出法租界,交给汪精卫政权。

1945年抗日战争胜利后由国民党政府接管,新成立的法国戴高乐政府正式宣布将沙面法租界交还。

沙面成为普通广州市民安居乐业的家园。

1959年,周总理视察沙面时要求保护旧貌,作为半殖民地的历史见证,开放为旅游区供游人参观。

1999~2001年,广州市政府为了给沙面保护寻找到更多的资金,广州市政府提出了通过房屋置换逐步迁出居民,并且将欧式建筑翻新改造成为商业使用。

现在的沙面仍存在波兰、德国等领事馆及众多外事机构。

3建筑形式3.1建筑种类沙面的欧式建筑可以分为5大类。