配合物的结构和研究方法

- 格式:pptx

- 大小:2.94 MB

- 文档页数:80

配位化合物研究方法配位化合物简称为配合物,有时也叫络合物,是指中心金属与可给出电子对或多个不定域电子的物种以配位键形成的化合物。

配位化合物的存在范围极为广泛,在生产生活中起着重要作用。

对它的研究,形成了无机化学的一个重要分支学科——配位化学,并成为引人瞩目的化学领域之一。

对配合物的研究,现在已经有很多方法,这里介绍常见的几种。

1..热分析技术热分析是研究物质随温度变化所发生的物理化学过程以及相应产生的状态变化的一种方法。

这种分析方法应用甚广,国际热分析学会(成立于1965年,简称IOTA )于1977年对热分析作了如下定义:热分析是在程序控制温度下测量物质的物理性质与温度关系的一类技术。

化合物包括配合物以及材料相,在受热过程中,会发生许多物理变化,譬如熔化、升华和蒸发以及晶型转变,还会发生化合物分解等化学过程,这些过程会伴有热效应;而物理和化学过程中若产生逸出气体,则会发生质量变化。

相应就形成了热分析技术:(1). 示差扫描量热法(DSC)、(2)差热法(DTA),(3).热重法(TG) (包括微分热重(DTG))。

因此,借助热分析技术可以获得化合物的热稳定性以及热分解反应的许多信息,包括测定熔点、沸点或升华温度,也可以测定多晶转变温度以及热分解过程的揭示。

近年来随着电子技术的发展使这个方法向微量、快速等方面发展,还形成了多种技术联用仪器,包括TG/DSC 同步仪器以及逸出气体的红外、拉曼光谱以及色谱分离联用仪器,使得应用领域逐渐扩大。

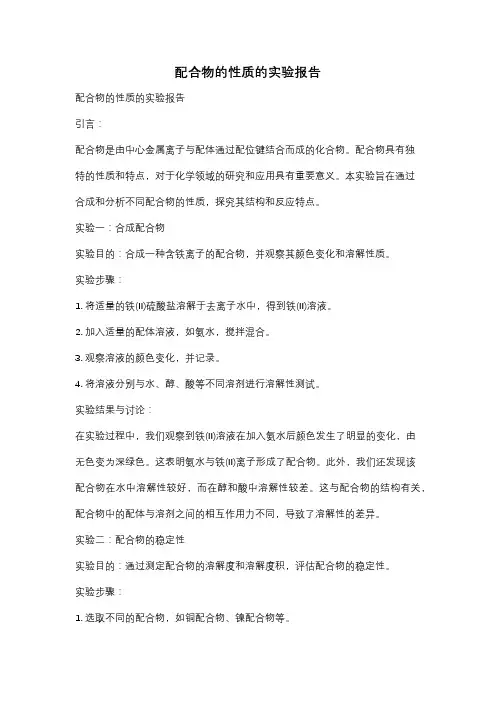

图3.1给出了同步热分析仪获得的CaC 2O 4·2H 2O 的热分析图谱,其中包括TG 、DTG 和DSC 三条曲线。

图3.1 CaC 2O 4·2H 2O 的热分析曲线(1) TG 和DTG 曲线 热重分析是在程序控制温度下,测量物质质量与温度关系的一种技术。

热重法实验得100 200 300 400 500 600 700 .800ΔE /μV3.02.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0-2-4-6-8-10ΔG /m g DSC TG DTG到的曲线称为热重(TG)曲线。

配合物的性质的实验报告配合物的性质的实验报告引言:配合物是由中心金属离子与配体通过配位键结合而成的化合物。

配合物具有独特的性质和特点,对于化学领域的研究和应用具有重要意义。

本实验旨在通过合成和分析不同配合物的性质,探究其结构和反应特点。

实验一:合成配合物实验目的:合成一种含铁离子的配合物,并观察其颜色变化和溶解性质。

实验步骤:1. 将适量的铁(II)硫酸盐溶解于去离子水中,得到铁(II)溶液。

2. 加入适量的配体溶液,如氨水,搅拌混合。

3. 观察溶液的颜色变化,并记录。

4. 将溶液分别与水、醇、酸等不同溶剂进行溶解性测试。

实验结果与讨论:在实验过程中,我们观察到铁(II)溶液在加入氨水后颜色发生了明显的变化,由无色变为深绿色。

这表明氨水与铁(II)离子形成了配合物。

此外,我们还发现该配合物在水中溶解性较好,而在醇和酸中溶解性较差。

这与配合物的结构有关,配合物中的配体与溶剂之间的相互作用力不同,导致了溶解性的差异。

实验二:配合物的稳定性实验目的:通过测定配合物的溶解度和溶解度积,评估配合物的稳定性。

实验步骤:1. 选取不同的配合物,如铜配合物、镍配合物等。

2. 分别将配合物溶解于水中,得到饱和溶液。

3. 通过滴定法或其他适当的方法,测定配合物的溶解度。

4. 根据溶解度计算溶解度积。

实验结果与讨论:通过实验测定,我们得到了不同配合物的溶解度和溶解度积。

溶解度积是反映配合物稳定性的重要指标,其值越大,配合物越稳定。

实验结果表明,铜配合物的溶解度积较大,而镍配合物的溶解度积较小。

这说明铜配合物较为稳定,而镍配合物相对不太稳定。

这可能与配合物的结构和配体的性质有关,值得进一步研究和探讨。

实验三:配合物的光谱性质实验目的:通过紫外-可见吸收光谱和红外光谱分析,研究配合物的电子结构和化学键特点。

实验步骤:1. 选取一种具有吸收特征的配合物。

2. 制备配合物的溶液,并进行紫外-可见吸收光谱测试。

3. 制备配合物的固体样品,并进行红外光谱测试。

基于酰胺类Salen型配体的新型配合物的合成、结构及性质研究基于酰胺类Salen型配体的新型配合物的合成、结构及性质研究一、引言酰胺类Salen型配体已被广泛研究和应用于催化、药物和材料科学领域。

其独特的结构以及对金属离子选择性的配位作用使其成为有机合成中重要的催化剂。

本文旨在合成一系列基于酰胺类Salen型配体的新型配合物,并对其结构和性质进行系统研究。

二、实验方法1. 合成Salen型配体2. 合成新型配合物3. 对配合物进行结构表征和物理化学性质测试三、合成Salen型配体Salen型配体是由两个酰胺基团通过醛和胺的缩合反应合成而得。

首先,将适量的芳香醛和芳胺溶于适当的溶剂中,加入催化剂,反应一段时间后得到初级胺。

然后,在较低温度下向初级胺中滴加醛溶液,并通过搅拌控制反应温度,最终获得想要的Salen型配体。

四、合成新型配合物将合成得到的Salen型配体与各种金属离子进行配位反应,得到新型配合物。

首先,将金属盐溶于溶剂中,加入适量的Salen型配体,搅拌反应一段时间,得到配位反应产物。

反应后,用适当的溶剂溶解产物,并通过控制溶剂的蒸发或低温沉淀的方法得到纯净的配合物。

五、结构表征和物理化学性质测试通过核磁共振波谱(NMR)、质谱(MS)和红外光谱(IR)等手段对合成得到的新型配合物进行结构表征。

使用X射线晶体衍射技术对配合物的晶体结构进行详细分析。

同时,通过热重分析(TG)、差示扫描量热法(DSC)等技术测定配合物的热稳定性和热性质。

此外,对配合物的导电性、溶解性和荧光性质等进行性质测试。

六、结果与讨论通过对一系列新型配合物合成及其结构表征与性质测试,发现酰胺类Salen型配体可以与不同金属离子形成稳定的配合物。

在结构上,发现配合物的中心金属离子与Salen型配体之间存在配位键,形成稳定的配合物结构。

在性质上,发现新型配合物具有较好的热稳定性、导电性和溶解性,同时还表现出一定的荧光性质,具有潜在的应用价值。

《吡唑羧酸类铜、锰配合物结构和生物活性研究》一、引言吡唑羧酸类化合物是一类具有广泛生物活性的有机化合物,近年来在医药、农药、生物探针等领域具有广泛的应用。

配合物是化学领域的一个重要概念,尤其涉及金属与有机配体形成的配合物具有丰富的化学和物理性质。

本文主要研究了吡唑羧酸类化合物与铜、锰金属的配合物结构以及其生物活性,旨在探索其结构与性能之间的关系,为实际应用提供理论依据。

二、吡唑羧酸类配合物的合成本文合成了吡唑羧酸类铜、锰配合物,其中涉及到金属与有机配体的配位过程。

实验采用一定的配位条件,通过改变配体的种类和浓度,以及金属离子的种类和浓度,成功合成了一系列吡唑羧酸类铜、锰配合物。

三、配合物的结构分析通过X射线单晶衍射、红外光谱、紫外光谱等手段,对合成的吡唑羧酸类铜、锰配合物进行了结构分析。

结果表明,配合物中金属离子与吡唑羧酸类配体以配位键结合,形成了具有特定结构的配合物。

在金属离子的影响下,配合物的空间构型有所不同,但也具有较为统一的特征性。

四、生物活性的研究本研究主要探讨了吡唑羧酸类铜、锰配合物的生物活性。

实验通过不同模型对配合物的抗菌、抗肿瘤等生物活性进行了研究。

结果表明,部分配合物具有良好的抗菌活性,对某些肿瘤细胞也具有一定的抑制作用。

同时,实验还发现,配合物的生物活性与其结构密切相关,结构的不同会导致生物活性的差异。

五、结论本文研究了吡唑羧酸类铜、锰配合物的结构和生物活性,结果表明这些配合物具有特定的结构和生物活性。

通过对配合物结构的分析,发现其结构与生物活性之间存在一定的关系。

此外,实验还发现,金属离子的种类和浓度对配合物的结构也有影响。

在实际应用中,可以根据需要选择合适的金属离子和配体来合成具有特定结构的吡唑羧酸类配合物,以满足特定的生物活性需求。

此外,由于这些配合物在医药、农药等领域具有潜在的应用价值,因此对它们的进一步研究和开发具有重要的意义。

六、展望未来,我们可以从以下几个方面对吡唑羧酸类铜、锰配合物进行更深入的研究:1. 探索更多种类的吡唑羧酸类配体和金属离子,以合成更多具有不同结构和生物活性的配合物。

(2023)配合物的生成和性质实验报告(一)实验目的通过学生实验,了解常见的配位化学反应,学习配合物的合成和性质分析。

实验原理采用化学还原法合成(2023)配合物,实验前准备浓硝酸,氯化铁,乙醇和丁二酸钠溶液,反应后通过红外光谱等手段对产物进行结构分析。

实验步骤1.称取一定量的氯化铁(FeCl3)放进干净无水乙醇中2.动态搅拌后加入丁二酸钠(Na2C4H4O4)水溶液3.继续搅拌并加入适量的浓硝酸(HNO3)4.在反应过程中检查溶液颜色变化以及演化气体等现象5.过滤沉淀,用纯乙醇洗涤,最后放至真空干燥室中干燥实验结果通过样品分析,红外光谱显示了有机锰化合物生成的强大特征信号,这表明已经成功地合成了(2023)配合物。

在实验中,我们初步了解了配合物的合成和结构分析方法。

我们也了解了化学还原法及其在配合物化学中的应用。

这是本实验的关键技术,而化学催化反应和有机合成也多有关联。

这些知识点有助于学生更深入地了解化学领域中的配合物化学,以及前沿科技中的研究进展。

实验中存在的问题在实验中,我们可能会遇到以下问题:1.实验过程中的化学反应可能会引发危险,需要注意安全。

2.某些试剂可能会对人体产生有害影响,需要加强防护。

3.实验中需要使用多种实验器材,需要掌握正确的使用方法和维护方法。

实验中的启示通过这次实验,我们可以从以下几个方面得到启示:1.在实验中,寻求合作并相互协作是非常重要的。

2.了解反应机理和实验条件可以帮助我们更好地掌握实验技能。

3.在实验前,我们需要了解实验设计和过程,以充分考虑风险、技术和合理的材料使用。

该实验是化学学科中一项基本实验,是学生了解金属离子合成与表征技术的必要环节。

由于该实验涉及有机化学和无机化学,可以应用于以下方面:1.金属催化化学反应2.无机材料合成和性能分析3.有机合成路线的研究和改良通过学习该实验,可以帮助学生更好地掌握相关科学知识,提高科学研究及工作的能力和水平。

配合物的实验报告实验报告:配合物的合成与性质研究引言:配合物是由中心金属离子与周围配体通过配位键结合而形成的化合物,其在化学领域具有广泛的应用。

本实验旨在通过合成一种铁配合物,并对其性质进行研究,以深入了解配合物的合成和性质。

实验步骤:1. 合成配合物:首先,我们准备了所需的试剂和药品,包括铁盐和配体。

然后,我们按照一定的摩尔比例将铁盐和配体混合,并在适当的条件下进行反应。

反应结束后,通过过滤和洗涤的步骤得到了目标配合物。

2. 表征配合物:我们使用了多种分析方法对合成得到的配合物进行了表征。

首先,我们进行了元素分析以确定配合物的组成。

然后,通过红外光谱和紫外-可见光谱对配合物的结构进行了分析。

此外,我们还使用了热重分析和X射线衍射等技术来研究配合物的热稳定性和晶体结构。

实验结果:1. 配合物的合成:经过反应和纯化步骤,我们成功地合成了一种铁配合物。

元素分析结果表明,该配合物的组成为FeL2(L代表配体)。

这表明每个中心铁离子与两个配体形成了配位键。

2. 配合物的性质:红外光谱分析结果显示,配合物中的配体与铁离子通过配位键结合。

紫外-可见光谱研究表明,配合物在可见光区域吸收了特定波长的光线,显示出不同于铁离子和配体的吸收峰。

这表明配合物具有特定的吸收性质。

热重分析结果显示,配合物在一定温度范围内具有较好的热稳定性。

随着温度的升高,配合物开始分解,失去部分质量。

X射线衍射结果显示,配合物具有特定的晶体结构,其晶胞参数和晶体结构可以进一步研究和分析。

讨论与结论:通过本实验,我们成功合成了一种铁配合物,并对其进行了性质研究。

实验结果表明,配合物具有特定的组成和结构,其性质与铁离子和配体有所不同。

配合物在可见光区域具有吸收特性,并且在一定温度范围内具有较好的热稳定性。

这些结果为进一步研究和应用配合物提供了基础。

本实验还存在一些潜在的问题和改进空间。

例如,我们可以进一步研究配合物的电化学性质,以及其在催化反应中的应用。

新型类Salen型配体及其配合物的合成、结构、荧光和磁学性能研究新型类Salen型配体及其配合物的合成、结构、荧光和磁学性能研究随着有机合成化学的发展,配合物化学在化学界引起了广泛的关注。

配合物可以通过配体与金属离子的配位反应得到,并且具有独特的结构和性质。

Salen型配体是一种广泛研究的配体,由两个富有刚性结构的亚胺酮部分通过双芳香的亚胺基桥连接而成。

近年来,研究人员开始关注新型类Salen型配体的合成、结构、荧光和磁学性能。

新型类Salen型配体可以通过多种方法合成,例如传统的Mannich反应、Knoevenagel反应以及金属催化的多组分反应等。

这些方法可以制备出不同结构和功能的类Salen型配体,拓宽了研究领域。

其中,具有手性结构的新型类Salen型配体备受关注,因为手性配体可以形成手性配合物,对于催化和光电材料等领域具有巨大的应用潜力。

研究人员通过核磁共振、红外光谱、X射线单晶衍射等方法对新型类Salen型配体进行了结构表征。

实验结果显示,新型类Salen型配体的分子结构非常稳定,具有较高的热稳定性。

同时,传统Salen结构中的N-O键与金属离子形成稳定的配位键,进一步增强了配合物的稳定性。

通过合适的方法可以合成出多种形状和性质不同的配合物。

新型类Salen型配合物的荧光性能也是研究人员关注的热点。

荧光性能是衡量配合物应用潜力的重要参数之一。

研究人员发现,一些新型类Salen型配合物具有良好的荧光性能,可以作为荧光探针应用于生物成像和传感器等领域。

通过调控配体结构和金属离子的选择,可以进一步增强荧光性能,为实际应用提供更多可能性。

此外,新型类Salen型配合物的磁学性能也备受关注。

磁学性能是衡量配合物物理性质的重要参数,对于研究配合物的磁性行为和应用具有重要意义。

一些含有过渡金属离子的新型配合物表现出良好的磁学性能,具有可调控的磁性行为。

这些材料可以应用于磁性的数据存储和传感器等领域,对实现高效储存和传输信息具有潜在价值。

研究金属有机配合物的晶体结构与性质金属有机配合物是一类由金属离子(或原子)和有机配体(也称为有机配体分子)通过化学键结合而成的化合物。

金属有机配合物晶体结构与性质的研究对于深入理解其化学性质和应用具有重要意义。

本文将对金属有机配合物的晶体结构与性质进行探讨。

一、晶体结构的研究金属有机配合物的晶体结构研究是基于X射线晶体衍射技术的。

通过将金属有机配合物样品制备成晶体,并进行X射线衍射实验,可以获得其晶体结构信息。

晶体结构包括晶胞参数、原子坐标以及晶胞内原子之间的连接等。

X射线晶体衍射实验是一种非常精确的手段,可以确定金属有机配合物的晶体结构。

通过晶体结构的研究,我们可以了解金属离子与配体之间的键长、键角以及晶体中的空间群等信息。

二、晶体结构与性质的关系金属有机配合物的晶体结构与其性质之间存在密切的关系。

晶体结构的不同可能导致金属有机配合物的性质上的差异。

1. 光学性质晶体结构的对称性可以影响金属有机配合物的光学性质。

有些金属有机配合物具有荧光性质,其荧光强度受晶体结构的影响较大。

晶体结构中存在的键角、晶胞间距以及配体的取向等因素都可以对金属有机配合物的荧光性质产生影响。

2. 磁性金属有机配合物晶体结构中存在的配位方式、晶胞参数等因素可以影响其磁性。

例如,对称性的改变可能导致金属有机配合物的自旋耦合发生变化,从而改变其磁性。

3. 电子传导性质金属有机配合物的电子传导性质受晶体结构的限制。

晶胞参数、配位模式等因素都可以对金属有机配合物的电子传导性质产生影响。

研究晶体结构对于设计和合成具有良好电子传导性质的金属有机配合物材料具有重要意义。

4. 催化性能金属有机配合物晶体结构的微观结构可以影响催化性能。

例如,金属有机配合物的晶体结构中含有孔道结构可以使得反应物在催化剂表面更好地扩散,从而提高催化效率。

三、金属有机配合物的应用金属有机配合物具有多样化的应用前景。

在光电器件、磁性材料、生物医药等领域中具有广泛的应用。

配合物的合成实验报告配合物的合成实验报告一、引言配合物是由中心金属离子与其周围的配体通过配位键结合而成的化合物。

通过合成不同的配合物,可以研究它们的结构、性质和应用。

本实验旨在合成一种特定的配合物,并通过实验结果分析其结构和性质。

二、实验材料与方法1. 实验材料:- 氯化铜(CuCl2)- 氯化钠(NaCl)- 氯化钾(KCl)- 氯化铵(NH4Cl)- 乙酸铜(Cu(CH3COO)2)- 氨水(NH3)- 乙醇(C2H5OH)- 蒸馏水2. 实验方法:(1) 合成Cu(NH3)4Cl2:a. 将适量的CuCl2溶解于少量的蒸馏水中,得到溶液A。

b. 将适量的NH3溶解于少量的蒸馏水中,得到溶液B。

c. 将溶液B缓慢加入溶液A中,同时搅拌,直至出现深蓝色沉淀。

d. 将沉淀过滤、洗涤,并干燥得到Cu(NH3)4Cl2。

(2) 合成Cu(NH3)2(CH3COO)2:a. 将适量的Cu(CH3COO)2溶解于少量的蒸馏水中,得到溶液C。

b. 将适量的NH3溶解于少量的蒸馏水中,得到溶液D。

c. 将溶液D缓慢加入溶液C中,同时搅拌,直至出现浅蓝色沉淀。

d. 将沉淀过滤、洗涤,并干燥得到Cu(NH3)2(CH3COO)2。

三、实验结果与讨论1. Cu(NH3)4Cl2的合成:在实验过程中,将CuCl2溶液与NH3溶液缓慢混合后,观察到了深蓝色的沉淀。

这表明CuCl2与NH3发生了配位反应,形成了Cu(NH3)4Cl2配合物。

配合物的颜色变化是由于电子转移引起的。

通过合成Cu(NH3)4Cl2,我们可以推测其结构为四个氨分子和两个氯离子配位于中心的铜离子。

2. Cu(NH3)2(CH3COO)2的合成:在实验过程中,将Cu(CH3COO)2溶液与NH3溶液缓慢混合后,观察到了浅蓝色的沉淀。

这表明Cu(CH3COO)2与NH3发生了配位反应,形成了Cu(NH3)2(CH3COO)2配合物。

通过合成Cu(NH3)2(CH3COO)2,我们可以推测其结构为两个氨分子和两个乙酸根离子配位于中心的铜离子。

配位化合物的构建与性质分析实验方法总结配位化合物是由一个或多个配位体与一个或多个中心金属离子形成的化合物。

这类化合物具有丰富的结构和性质,被广泛应用于有机合成、无机化学和催化领域。

为了探究和研究配位化合物的特性和性质,科学家们开发了各种实验方法。

本文将对配位化合物构建与性质分析的实验方法进行总结。

一、配位化合物的构建方法1. 配体交换反应:这是最常用的构建配位化合物的方法之一。

通过在溶液中加入目标配体,将其与已有的配体进行交换反应,形成新的配位化合物。

这种方法可以用于合成不同种类的配位化合物。

2. 金属配位聚合物的光动力合成:利用光敏配体,通过光照或光敏引发剂激活配体,与金属离子发生配位反应,构建具有特殊形态和性质的金属配位聚合物。

3. 共晶溶液燃烧合成法:利用不同配体和金属离子的燃烧反应,从共晶溶液中直接合成具有丰富结构的配位化合物。

二、配位化合物的性质分析方法1. 基于红外光谱的分析:红外光谱可以确定配位化合物中的官能团和组成结构,通过对红外吸收带的分析,可以得到配体配位的模式和配位键的性质。

2. 核磁共振光谱:核磁共振光谱(NMR)可以提供有关配位化合物中金属离子和配体之间相互作用的信息。

通过观察NMR谱图中的峰位和强度,可以获得配位体的取代模式、化学位移和比例关系等信息。

3. 热分析:热分析是通过对配位化合物在热条件下的性质变化进行研究,来了解其热稳定性、热解特性等。

常用的热分析方法包括热重分析(TGA)和差示扫描量热分析(DSC)等。

4. 光学性能分析:配位化合物中的配体通常具有不同的吸收和发射光谱特性,通过测量配位化合物的吸收光谱和发射光谱,可以了解其光学性能和能带结构等。

5. X射线晶体学:X射线晶体学是一种通过测量和解析配位化合物的晶体结构来研究其分子结构和空间结构的方法。

这种方法可以提供配位化合物的详细结构信息,包括原子位置、键长和键角等。

总结:配位化合物的构建与性质分析是研究和应用这类化合物的关键步骤。

金属氨基酸配合物的合成及其晶体结构研究金属氨基酸配合物是一类由金属离子和氨基酸分子通过配位键结合而形成的化合物。

这类配合物具有独特的结构和性质,因此引起了广泛的研究兴趣。

本文将探讨金属氨基酸配合物的合成方法以及其晶体结构的研究进展。

金属氨基酸配合物的合成方法主要有溶液法、热固法和气相法等。

溶液法是最常用的合成方法之一,通常通过将金属离子与氨基酸在溶液中反应,形成稳定的配合物。

热固法是指将金属离子和氨基酸固体混合后,在高温下进行热解反应,生成配合物。

气相法则是将金属离子和氨基酸蒸气在一定条件下反应,形成配合物。

这些方法各有优劣,研究者可以根据实际需求选择适合的合成方法。

金属氨基酸配合物的晶体结构研究是了解其分子结构和性质的重要手段。

通过晶体结构研究,可以确定金属离子与氨基酸之间的配位方式、配位数目以及配位键长度等信息。

目前,X射线衍射技术是最常用的晶体结构研究方法之一。

研究者通过对金属氨基酸配合物晶体进行X射线衍射实验,得到其晶体衍射图像,并利用衍射数据进行晶体结构的分析和解析。

此外,核磁共振、质谱等技术也可以用于研究金属氨基酸配合物的结构。

金属氨基酸配合物的晶体结构研究已经取得了一系列重要的成果。

例如,一些研究发现,金属离子与氨基酸之间可以形成不同的配位数目和配位几何构型,从而影响配合物的稳定性和性质。

此外,一些研究还发现,金属氨基酸配合物可以通过氢键、π-π堆积等非共价相互作用形成二维或三维网络结构,这些结构对于配合物的性质和应用具有重要影响。

金属氨基酸配合物的研究不仅可以为化学合成方法的改进和新材料的开发提供指导,还可以为理解生物体内金属离子与氨基酸相互作用的机制提供重要线索。

通过深入研究金属氨基酸配合物的合成和晶体结构,我们可以更好地理解这类配合物的性质和应用潜力,并为相关领域的研究提供新的思路和方法。

金属氨基酸配合物的合成及其晶体结构研究是一个重要的研究领域。

通过不断深入地研究和探索,我们可以更好地理解金属氨基酸配合物的性质和应用,为相关领域的研究和应用提供新的思路和方法。

新型酰胺类Salen型配体及其配合物的合成、结构及性能研究新型酰胺类Salen型配体及其配合物的合成、结构及性能研究摘要:随着无机化学与有机化学领域的快速发展,配位化学在无机有机复合材料的合成中起着至关重要的作用。

本文研究了一种新型酰胺类Salen型配体及其配合物的合成、结构及性能。

通过一系列的实验方法,对该配体及其配合物的结构和性能进行了详细的研究,并对其应用前景进行了初步探讨。

1. 引言酰胺类Salen型配体是一种具有特殊结构的有机化合物,广泛应用于催化反应、有机合成等领域。

近年来,随着合成方法的不断改进,新型酰胺类Salen型配体的合成也成为有机化学研究的热点之一。

本研究综合了相关文献,通过改进合成方法,成功合成了一种具有良好性能的新型酰胺类Salen型配体,并将其进一步应用于配位化学领域。

2. 实验方法2.1 配体的合成首先根据文献报道的方法合成了酰胺类Salen型配体的前体化合物A。

然后,将前体化合物A与适当的活性剂反应,生成酰胺类Salen型配体。

2.2 配合物的合成将合成的酰胺类Salen型配体与适当的金属盐进行反应,生成酰胺类Salen型配合物。

3. 结果与讨论通过红外光谱、氢核磁共振谱、质谱等手段对合成的配体和配合物进行了表征。

结果表明,合成的酰胺类Salen型配体和配合物的纯度较高,结构符合预期。

同时,对其热稳定性进行了研究,发现酰胺类Salen型配体和配合物具有较好的热稳定性。

进一步,通过溶液吸光度法和循环伏安法对配合物的光电性能进行了测定。

结果显示,合成的配合物在可见光区域有较好的吸收性能,并具有较好的电化学性能,表明该配合物有望应用于光电器件等领域。

4. 应用前景本研究合成的新型酰胺类Salen型配体及其配合物具有较好的结构稳定性和光电性能,有望应用于催化反应、光电器件等领域。

在未来的研究中,可以进一步优化合成方法,提高新型配体的合成效率和产率。

同时,也可以探索新的金属盐及其配合物的合成方法,以拓宽其应用领域。

化学中的配位化学原理化学是现代科学的一个重要分支,在我们的生活中随处可见它的应用。

而化学中的配位化学则是化学中一个重要的研究方向。

它研究的是金属离子与其他分子或离子形成的配合物的结构、性质及其反应机理。

一、配位化学的基本概念配位化学是指一个配体通过一个或多个配位原子与一个或多个中心金属离子结合成为一个配合物。

在一个配合物中,中心金属离子称为一个配位中心或配位原子,配体则是配位中心的周围的化学物质。

常见的配体有水分子、氨分子、氯离子、羰基、亚硝基等等。

而在配合物中,配位原子与配体之间的化学键是配位键,其形式通常为坐标共价键。

二、配位键的形成原理在配位化学中,配合物的形成主要有两类反应:配位键的形成和配位键的解离。

其中,配位键的形成是指一个配体与一个中心金属离子的相互作用,从而形成一个配位键的过程。

在这个过程中,配体的空气轨道与中心金属离子的占据轨道发生叠加,并且形成一个共有的轨道。

这个共有的轨道上存在着一对共价电子,是配位键的形成所必需的。

三、配合物的结构与性质在配位化学中,配合物的结构与性质是研究的重点之一。

配合物的结构是指配体与中心金属离子之间形成的化学键的结构状况。

而配合物的性质则包括了以下几个方面:(1)配位物的色彩:配合物的颜色可以通过吸收或反射特定波长的光所产生的电子跃迁来解释。

(2)配位化合物的磁性:配合物中的金属离子,当存在未成对的电子时,其周围的配伍体也会呈现出磁性。

其中,四价以上的金属离子通常有未成对的电子,所以其周围的配伍体也会呈现出磁性。

(3)反应性:配合物的反应性是指配合物与其周围化学物质之间的相互作用。

其中,配合物的反应性由其电性、硬度、酸碱性、化学键的强度以及配体的好坏等多种因素共同决定。

(4)反应速率:配合物的反应速率通常由配合物中配体的性质以及化学反应的条件所决定。

在配合物的反应过程中,配合物的形态和密度也会直接影响到反应速率。

四、结构化学的应用配位化学在化学界的应用十分广泛。

无机化学中的络合配合物的合成与结构研究无机化学是研究无机物质及其性质、结构和反应的学科。

而在无机化学中,络合配合物的合成与结构研究是一个重要的研究方向。

络合配合物是由一个或多个有机或无机配体与一个或多个中心金属离子形成的化合物。

它们具有独特的结构和性质,广泛应用于催化剂、药物、材料科学等领域。

一、络合配合物的合成方法络合配合物的合成方法多种多样,常见的有配位反应、配体交换和配体脱水等。

其中,配位反应是最常用的合成方法之一。

在配位反应中,配体与中心金属离子发生配位键的形成或断裂,从而形成络合配合物。

例如,氨合铜离子的合成可以通过将氨气通入铜(II)盐溶液中,氨分子与铜离子形成配位键,生成氨合铜离子。

二、络合配合物的结构研究方法络合配合物的结构研究是无机化学中的重要课题之一。

通过研究络合配合物的结构,可以揭示其性质和反应机理。

目前,常用的络合配合物结构研究方法主要包括晶体学、核磁共振、质谱和光谱等。

1. 晶体学晶体学是研究晶体结构的学科,可以通过晶体学方法确定络合配合物的结构。

通过晶体学方法,可以得到络合配合物的晶体结构参数,如晶胞参数、晶体对称性等。

同时,晶体学还可以揭示络合配合物中配体与中心金属离子之间的配位方式和键长等信息。

2. 核磁共振核磁共振是一种通过测量核自旋磁矩与外加磁场相互作用产生的信号来研究物质结构的方法。

通过核磁共振技术,可以确定络合配合物中配体与中心金属离子之间的化学位移和偶合常数等参数,从而揭示其结构和配位方式。

3. 质谱质谱是一种通过测量物质中离子的质量和相对丰度来研究物质结构的方法。

在络合配合物的结构研究中,质谱可以用于确定配体和中心金属离子的相对质量,从而确定其化学式和结构。

4. 光谱光谱是一种通过测量物质对不同波长的光的吸收、散射或发射来研究物质结构的方法。

在络合配合物的结构研究中,常用的光谱方法包括紫外-可见光谱、红外光谱和拉曼光谱等。

通过光谱方法,可以确定络合配合物中金属离子的氧化态和配体与金属离子之间的键类型,从而揭示其结构和性质。

金属有机配合物的结构分析与性能研究导语:金属有机配合物是一类重要的化合物,其结构和性能的研究对于理解其在催化、光电等领域的应用具有重要意义。

本文将从结构分析和性能研究两个方面来探讨金属有机配合物的特点和应用前景。

一、结构分析金属有机配合物的结构分析是研究其化学性质和反应机理的基础。

通过X射线晶体学、核磁共振等技术,可以确定金属离子与有机配体之间的配位方式、配位数以及金属配合物的晶体结构等信息。

这些结构信息对于理解金属有机配合物的性质和反应过程至关重要。

1.1 配位方式金属有机配合物的配位方式多种多样,常见的有线性、方形平面、八面体等几何构型。

通过结构分析,可以确定金属离子与配体之间的配位键类型,如配位键的键长、键角等参数,进而揭示金属离子与配体之间的相互作用。

1.2 配位数金属有机配合物的配位数是指一个金属离子周围配位的配体数目。

通过结构分析,可以确定金属离子的配位数,从而对金属离子的化学性质和反应活性进行解释。

例如,六配位的金属有机配合物在催化反应中具有较高的活性,而四配位的金属有机配合物则常用于催化剂的设计。

1.3 晶体结构金属有机配合物的晶体结构研究可以揭示其分子间的相互作用和排列方式。

通过晶体结构分析,可以确定金属有机配合物的晶体对称性、晶胞参数、分子间的距离和角度等信息,从而为金属有机配合物的性质和应用提供重要参考。

二、性能研究金属有机配合物的性能研究是指对其在催化、光电、磁性等方面的应用性能进行探索和优化。

通过对金属有机配合物的性能研究,可以开发出具有高效催化活性、光电转换效率的新型材料,推动相关领域的发展。

2.1 催化性能金属有机配合物在催化领域具有广泛的应用。

通过对金属有机配合物的结构和性能的研究,可以优化催化剂的活性和选择性,提高催化反应的效率。

例如,通过调控金属有机配合物的配位环境和配体结构,可以实现对催化剂的精确控制,提高反应的选择性。

2.2 光电性能金属有机配合物在光电领域具有广泛的应用前景。