细集料试验讲解

- 格式:ppt

- 大小:6.98 MB

- 文档页数:32

细集料堆积密度及紧装密度试验心得一、引言细集料的堆积密度及紧装密度试验是评价细集料颗粒间排列紧密程度的重要方法之一。

通过该试验可以了解细集料在堆积和紧装状态下的体积变化情况,进而判断其适用性和性能。

本文将对细集料堆积密度及紧装密度试验进行详细介绍,并总结心得体会。

二、试验原理1. 堆积密度试验原理:堆积密度指的是单位体积内所含有的颗粒质量,可以通过测量一定体积内的质量来计算得出。

试验时,将已经干燥并筛选好的细集料取一定质量,然后将其倒入一个已知容积的容器中,并轻轻振实,使颗粒排列更加紧密。

最后测量容器中所含有的质量,并根据容器的体积计算出堆积密度。

2. 紧装密度试验原理:紧装密度是指在给定条件下,颗粒在受到外力作用下排列得更加紧实时所达到的最大密实状态。

试验时,将已经干燥并筛选好的细集料取一定质量,然后将其倒入一个已知容积的容器中,并进行振实或压实处理,使颗粒排列更加紧密。

最后测量容器中所含有的质量,并根据容器的体积计算出紧装密度。

三、试验步骤1. 堆积密度试验步骤:(1)准备工作:将细集料进行干燥处理,并按照要求进行筛选,得到符合试验要求的细集料样品。

(2)称重:使用天平将一定质量的细集料样品称重,并记录下质量数值。

(3)倒入容器:将称好的细集料样品缓慢地倒入一个已知容积的容器中,直至填满为止。

(4)振实:轻轻地振动容器,使细集料颗粒排列更加紧密。

(5)测量质量:使用天平测量容器及其中所含有的细集料样品的总质量,并记录下数值。

(6)计算堆积密度:根据公式堆积密度=质量/体积,计算出堆积密度。

2. 紧装密度试验步骤:(1)准备工作:同堆积密度试验。

(2)称重:同堆积密度试验。

(3)倒入容器:将称好的细集料样品缓慢地倒入一个已知容积的容器中,直至填满为止。

(4)振实或压实:对填充好的细集料样品进行振实或压实处理,使其排列更加紧密。

(5)测量质量:同堆积密度试验。

(6)计算紧装密度:根据公式紧装密度=质量/体积,计算出紧装密度。

细集料表观密度试验一、实验目的本次实验旨在掌握细集料表观密度试验的基本操作、工作原理和数据处理方法,进一步加深对材料学基础知识的理解,提高实验技能和数据处理能力。

二、实验原理1.细集料细集料是指粒径小于5mm的石子、砂子等材料,它是混凝土中不可或缺的一部分。

2.表观密度表观密度是指材料在一定体积范围内的质量与该体积的比值。

细集料的表观密度是指细集料与孔隙空气、粘土等杂质所占空间的比值,通常用克/立方米(kg/m3)作单位。

3.细集料表观密度试验细集料表观密度试验采用水排法测定细集料的表观密度。

实验中,将细集料依次沉入等容器中,缓慢倒入水,用振实器振实后,待水面恢复静止,记录等容器内水位上升的高度,以此计算出细集料的表观密度。

三、实验器材1.细集料表观密度试验装置2.称量器具3.振实器4.水桶5.手套、量杯等辅助工具四、实验步骤1.首先清洁各种试验用具,准备好所需器材。

2.取一定质量的细集料,在等容器内依次沉入,用振实器振实。

3.缓慢倒入水,待水面恢复静止后记录等容器内水位上升的高度。

4.分别进行3次实验,每次结果间的差异应该不超过0.5%。

5.计算细集料的表观密度。

五、数据处理1.每次实验应重复进行3次,将三组试验结果取其平均值作为细集料的表观密度。

2.数据计算公式如下:表观密度 = 细集料重量 / (等容器容积 - 水体积)细集料重量 = 等容器 + 细集料 - 空容器其中,“等容器 + 细集料 - 空容器”表示等容器中所盛放的全部内容的重量。

3.数据计算后需进行误差分析,若误差较大,需重新进行实验,直至数据可靠。

六、注意事项1.实验过程中应注意安全,避免受伤或损失。

2.手套止滑推荐使用棉质手套,方便操作。

3.实验装置和填充细集料时应尽可能排除气泡,并避免拌和不均匀的情况。

七、实验结果经过重复实验和数据计算,细集料的表观密度为XX kg/m3,误差小于0.5%。

八、实验总结本实验主要掌握了细集料表观密度试验的基本操作、工作原理和数据处理方法。

细集料的筛分试验细集料的筛分试验试验一;水泥混凝土用砂筛分一一干筛法实验步骤1.试验目的通过实验测定水泥混凝土用砂的颗粒级配,并确定砂的粗细程度。

2.试验仪器与材料(1)标准套筛;孑L径为9.5mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.60mm、0.30mm、0.15mm的方孔筛及配套底盘;(2)天平:称量1000g,感量不大于0.5g;(3)摇筛机;(4)烘箱:控温要求在105°C±5°C;(5)其他:盘子、毛刷3.试验操作和步骤(1)首先将砂过9.5mm的筛,并记录9.5mm筛的筛余百分率。

拌和均匀后采用四分法缩分至每份不少于550g,然后在105C±5C的烘箱中烘干恒重,冷却待用。

(2)标准套筛按筛孔有大到小的顺序在底盘上,将称重为500g (记作m)的砂样倒在最上层4.75mm的标准筛上,扣上筛盖,紧固在摇筛机上。

接通电源,电动过筛持续约10min。

若无摇筛机,也可采用手摇方式过筛10min。

(3)按孔径大小顺序,将过筛后的砂样在筛上逐个手摇进一步过筛。

首先在最大筛号上进行,新通过的砂颗粒用一洁净的盘子收集,当每个筛子手摇筛出的量每分钟不超过筛上剩余量的0.1%时为止,将筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛。

下一级筛号按同样方式进行,直至所有孔径的筛号全部完成上述操作为止。

(4)称量各筛上存留质量mi,精确至0.5g。

所有各筛上存留量加上底盘保留质量之和与筛分试验用量相比,其差不得超过1%。

(5)根据各筛上存留量,依次计算出砂的分计筛余、累计筛余、通过量和砂的细度模数。

4.试验结果计算分计筛余百分率ai (%)= mi/M X 100累计筛余百分率A (%)=a1 + a2 + a3+ ........ +ai通过百分率Ri(%)=100-A细度模数 U f=[ (A2.36+A1.18+A0.60+A0.30+A0.15) -5A4.75]/(100-A4.75)试验二;沥青混合料筛分——水筛法实验步骤1.试验目的通过试验测定沥青混合料用砂的颗粒级配,以此确定该用途砂的粒径分布状况和粗细程度。

细集料筛分试验指导书(1)试验目的及意义测定细集料(天然砂、人工砂、石屑)的颗粒级配及粗细程度。

通过细集料的颗粒级配和粗细程度来确定其使用范围。

(2)试验准备检查所需试验仪器是否齐全:试验仪器设备:标准筛(根据要求选)、天平(称量1000g)、烘箱、摇筛机、浅盘、毛刷等(3)试验步骤①将试样烘干至恒重,并在干燥器内冷却至室温,分成两份备用。

②准确称取烘干试样约500g,准确至0.5g。

置于套筛的最上一只筛,即4.75mm 筛上,通过人工筛,筛分1-2min。

然后取出套筛,再按筛孔大小顺序,从最大的筛号开始,在清洁的浅盘上逐个进行手筛,直到每分钟的筛出量不超过筛上剩余量的1%时为止,将筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,这样顺序进行,直到各号筛全部筛完为止。

③称量各筛筛余试样的质量(m i),精确至0.5g。

(4)结果整理与分析①分计筛余百分率a i计算:各号筛的分计筛余百分率为各号筛上的筛余量(m i)除以试样总量(m)的百分率,准确至0.1%。

②累计筛余百分率A i计算:各号筛的累计筛余百分率为该号筛及大于该号筛的各号筛的分计筛余百分率之和,准确至0.1%。

③质量通过百分率P i计算:各号筛的质量通过百分率P i等于100 减去该号筛的累计筛余百分率,准确至0.1%。

④细度模数M x计算:对水泥混凝土用砂,按下式计算细度模数,准确至0.01。

M x =(A 0.15+A 0.3+A 0.6+A 1.18+A 2.36)−5A 4.75100−A 4.75式中: M x—砂的细度模数;A 0.15、A 0.3、‥‥‥、A 4.75—分别为0.15mm 、0.3mm 、‥‥‥、4.75mm各筛上的累计筛余百分率,%。

⑤记录表细集料筛分试验(干筛法)细度模数Mx的计算:M x1=(A0.15+A0.3+A0.6+A1.18+A2.36)−5A4.75100−A4.75M x2=(A0.15+A0.3+A0.6+A1.18+A2.36)−5A4.75100−A4.75筛底。

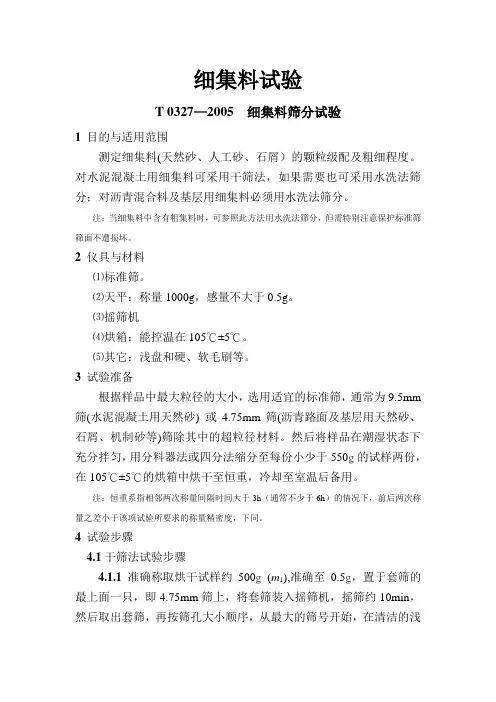

细集料试验T 0327—2005 细集料筛分试验1目的与适用范围测定细集料(天然砂、人工砂、石屑)的颗粒级配及粗细程度。

对水泥混凝土用细集料可采用干筛法,如果需要也可采用水洗法筛分;对沥青混合料及基层用细集料必须用水洗法筛分。

注:当细集料中含有粗集料时,可参照此方法用水洗法筛分,但需特别注意保护标准筛筛面不遭损坏。

2仪具与材料⑴标准筛。

⑵天平:称量1000g,感量不大于0.5g。

⑶摇筛机⑷烘箱:能控温在105℃±5℃。

⑸其它:浅盘和硬、软毛刷等。

3试验准备根据样品中最大粒径的大小,选用适宜的标准筛,通常为9.5mm 筛(水泥混凝土用天然砂) 或4.75mm筛(沥青路面及基层用天然砂、石屑、机制砂等)筛除其中的超粒径材料。

然后将样品在潮湿状态下充分拌匀,用分料器法或四分法缩分至每份小少于550g的试样两份,在105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后备用。

注:恒重系指相邻两次称量间隔时间大于3h(通常不少于6h)的情况下,前后两次称量之差小于该项试验所要求的称量精密度,下同。

4试验步骤4.1干筛法试验步骤4.1.1 准确称取烘干试样约500g(m1),准确至0.5g,置于套筛的最上面一只,即4.75mm筛上,将套筛装入摇筛机,摇筛约10min,然后取出套筛,再按筛孔大小顺序,从最大的筛号开始,在清洁的浅盘上逐个进行手筛,直到每分钟的筛出量不超过筛上剩余量的0.1%时为止,将筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,以此顺序进行至各号筛全部筛完为止。

注:①试样如为特细砂时,试样质量可减少到100g。

②如试样含泥量超过5%,不宜采用干筛法。

③无摇筛机时,可直接用手筛。

4.1.2称量各筛筛余试样的质量,精确至0.5g。

所有各筛的分计筛余量和底盘中剩余量的总量与筛分前的试样总量,相差不得超过后者的1%。

4.2水洗法试验步骤4.2.1准确称取烘干试样约500g(m1) ,准确至0.5g。

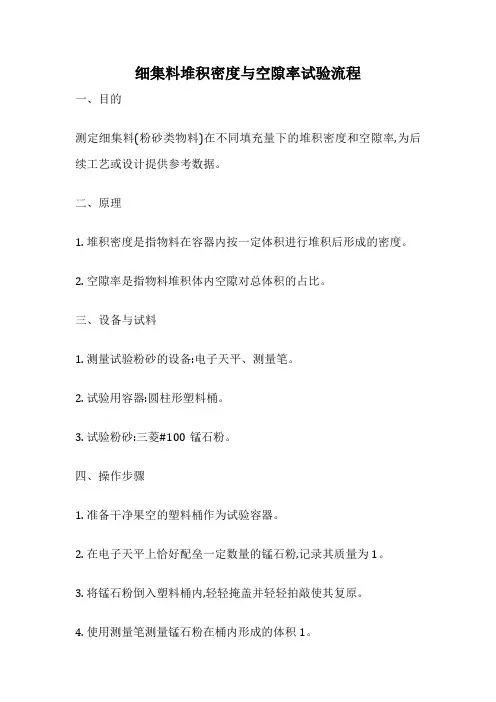

细集料堆积密度与空隙率试验流程

一、目的

测定细集料(粉砂类物料)在不同填充量下的堆积密度和空隙率,为后续工艺或设计提供参考数据。

二、原理

1. 堆积密度是指物料在容器内按一定体积进行堆积后形成的密度。

2. 空隙率是指物料堆积体内空隙对总体积的占比。

三、设备与试料

1. 测量试验粉砂的设备:电子天平、测量笔。

2. 试验用容器:圆柱形塑料桶。

3. 试验粉砂:三菱#100锰石粉。

四、操作步骤

1. 准备干净果空的塑料桶作为试验容器。

2. 在电子天平上恰好配垒一定数量的锰石粉,记录其质量为1。

3. 将锰石粉倒入塑料桶内,轻轻掩盖并轻轻拍敲使其复原。

4. 使用测量笔测量锰石粉在桶内形成的体积1。

5. 根据公式计算密度ρ1=1/1。

6. 分别在不同填充率下重复进行第2-5步,计算不同密度。

7. 根据ρ理论值与实测值,计算各率下的空隙率。

五、格式与报告

以表格形式整理不同填充率下的堆积密度与空隙率结果,并做概括性分析。

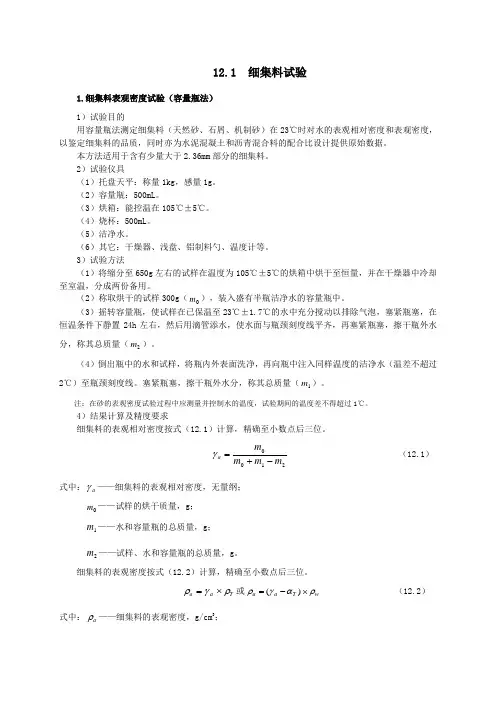

12.1 细集料试验1.细集料表观密度试验(容量瓶法)1)试验目的用容量瓶法测定细集料(天然砂、石屑、机制砂)在23℃时对水的表观相对密度和表观密度,以鉴定细集料的品质,同时亦为水泥混凝土和沥青混合料的配合比设计提供原始数据。

本方法适用于含有少量大于2.36mm 部分的细集料。

2)试验仪具(1)托盘天平:称量1kg ,感量1g 。

(2)容量瓶:500mL 。

(3)烘箱:能控温在105℃±5℃。

(4)烧杯:500mL 。

(5)洁净水。

(6)其它:干燥器、浅盘、铝制料勺、温度计等。

3)试验方法(1)将缩分至650g 左右的试样在温度为105℃±5℃的烘箱中烘干至恒量,并在干燥器中冷却至室温,分成两份备用。

(2)称取烘干的试样300g (0m ),装入盛有半瓶洁净水的容量瓶中。

(3)摇转容量瓶,使试样在已保温至23℃±1.7℃的水中充分搅动以排除气泡,塞紧瓶塞,在恒温条件下静置24h 左右,然后用滴管添水,使水面与瓶颈刻度线平齐,再塞紧瓶塞,擦干瓶外水分,称其总质量(2m )。

(4)倒出瓶中的水和试样,将瓶内外表面洗净,再向瓶中注入同样温度的洁净水(温差不超过2℃)至瓶颈刻度线。

塞紧瓶塞,擦干瓶外水分,称其总质量(1m )。

注:在砂的表观密度试验过程中应测量并控制水的温度,试验期间的温度差不得超过1℃。

4)结果计算及精度要求细集料的表观相对密度按式(12.1)计算,精确至小数点后三位。

2100m m m m a -+=γ (12.1)式中:a γ——细集料的表观相对密度,无量纲;0m ——试样的烘干质量,g ;1m ——水和容量瓶的总质量,g ; 2m ——试样、水和容量瓶的总质量,g 。

细集料的表观密度按式(12.2)计算,精确至小数点后三位。

T a a ργρ⨯=或w T a a ραγρ⨯-=)( (12.2)式中:a ρ——细集料的表观密度,g/cm 3;T α、T ρ、w ρ——意义同前,T ρ取值参见表12.1。

细集料含泥量试验(筛洗法)1 目的与适用范围1.1 测定细集料中粒径小于0.075mm的尘屑、淤泥和粘土的含量。

1.2 本方法不适用于人工砂、石屑等矿粉成分较多的细集料。

2 仪具与材料2.1 天平:称量1kg,感量不大于1g。

2.2 烘箱:能控温在105±5摄氏度。

2.3 方孔筛:孔径0.075mm及1.25mm(或1.18mm)的筛。

2.4 其它:筒、浅盘等。

3 试验准备将来样用四分法缩分至每份约1000g,置于温度为105±5摄氏度的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后,称取约400g(m0)的试样两份备用。

4 试验步骤4.1 取烘干的试样一份置于筒中,并注入洁净的水,使水面高出砂面约200mm,充分拌和均匀后,浸泡24h,然后用手在水中淘洗试样,使尘屑、淤泥和粘土与砂粒分离,并使之悬浮水中,缓缓地将浑浊液倒入1.25mm(或1.18mm)至0.075mm的套筛上,滤去小于0.075mm的颗粒。

试验前筛子的两面应先用水湿润,在整个试验过程中应注意避免砂粒丢失。

注:不得直接将试样放在0.075mm筛上用水冲洗,或者将试样放在0.075mm筛上后在水中淘洗,以避免误将小于0.075mm的砂颗粒当作泥冲走。

4.2 再次加水于筒中,重复上述过程,直至筒内砂样洗出的水清澈为止。

4.3 用水冲洗剩留在筛上的细粒,并将0.075mm筛放在水中(使水面略高出筛中砂料的上表面)来回摇动,以充分洗除小于0.075mm的颗粒,然后将两筛上筛余的颗粒和筒中已经洗净的试样一并装入浅盘,置于温度为105±5摄氏度的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温,称取试样的质量(m1)。

5 计算砂的含泥量按式(1)计算至0.1%。

Q n=(m0-m1)/m0*100式中:Q n--砂的含泥量,%m0--试验前的烘干试样质量,g;m1--试验后的烘干试样质量,g.以两个试样试验结果的算术平均值作为测定值。

两次结果的差值超过0.5%时,应重新取样进行试验。

《细集料的筛分试验》细集料是混凝土中最重要的组成部分之一,它能够影响混凝土的强度、耐久性和工作性能。

因此,对细集料的筛分试验是非常重要的,在混凝土的生产和质量控制中被广泛应用。

筛分试验目的是通过筛网筛分不同颗粒大小的细集料,求出颗粒的分布情况。

在试验中,各级筛网由上到下逐级减小孔径,以筛分出不同大小的细集料。

通过对筛分结果的分析,可以得到细集料粒径分布、累积分布曲线等有关参数。

这些参数不仅可以用于混凝土配合比设计,还可以用于评估细集料的质量。

试验中应该选择合适的筛网。

根据要求,评价细集料时应使用标准筛网,它们的孔径符合国家相关标准。

为了确保准确性,筛网的加工制造也要符合标准。

在试验中,要对筛网进行检验,并记录筛孔的实际直径和单位面积的筛孔数等参数。

在进行试验时,首先应将细集料样品置于最上层筛网上,然后对筛网进行振动,以便剥离细集料颗粒。

在振动过程中,应注意保持筛网水平,防止样品从筛孔外泄出。

振动时间、振幅要一定,以保证试验的准确性。

完成第一级筛分之后,应该逐级进行筛分,直至筛网孔径小于试验要求。

在每一级筛分后,都应该仔细检查分离重量和保存细集料样品,以便量取并分析。

在分析细集料粒径分布时,可以计算颗粒大小的平均值、中值、分散指数和偏度等参数。

通过偏度计算,并通过对不同颗粒大小的细集料进行分析,可以确定细集料的粘附性、圆度和表观密度等性质。

这些参数将对混凝土组分的分析、混凝土质量控制和混凝土配合比设计提供有价值的指导。

在进行细集料筛分试验时,需要注意以下几点。

第一,根据试验要求,选择合适的筛网,确保其符合相关标准。

第二,在进行试验前,应该进行筛网的检查,检测筛网筛孔大小是否符合标准。

第三,在试验过程中,应注意保持筛网水平,防止样品从筛孔外泄出。

细集料坚固性试验1目的与适用范围本方法用以确定砂试样经饱和硫酸钠溶液多次浸泡与烘干循环,承受硫酸钠结晶压而不发生显著破坏或强度降低的性能,以评定砂的坚固性能(也称安定性)。

2仪具与材料(1)烘箱:能控温在105℃±2_5℃。

(2)天平:称量200g,感量不大于0.2g。

(3)标准筛:孔径为0.3㎜、0.6㎜、1.18nun、2.36㎜、4.75㎜。

(4)容器:搪瓷盆或瓷缸,容量不小于10L。

(5)三脚网篮:内径及高均为70㎜,由铜丝或镀锌铁丝制成,网孔的孔径不应大于所盛试样粒级下限尺寸的一半。

(6)试剂:无水硫酸钠或10水结晶硫酸钠(工业用)。

(7)波美比重计。

3试验准备取一定数量的洁净水(多少取决于试样及容器大小),加温至30℃~50℃,每1000mL洁净水加入无水硫酸钠(Na2SO4)300g~350g或10水硫酸钠(Na2S04·10H2O)700g~1000g,用玻璃棒搅拌,使其溶解并饱和,然后冷却至20℃~25℃,在此温度下静置48h,其相对密度应保持在1.151~1.174(波美度为18.9~21.4)范围内,试验时容器底部应无结晶存在。

4试验步骤4.1将试样烘干,称取粒级分别为0.3㎜~0.6㎜、0.6㎜~1.18㎜、1.18㎜~2.36㎜和2.36㎜~4.75㎜的试样各约100g,m i,分别装入网篮并浸入盛有硫酸钠溶液的容器中。

溶液体积应不小于试样总体积的5倍,其温度应保持在20℃~50℃范围内。

三脚网篮浸入溶液时应先上下升降25次以排除试样中的气泡,然后静置于该容器中。

此时网篮底面应距容器底面约30㎜(由网篮脚高控制),网篮之间的间距应不小于30㎜。

试样表面至少应在液面以下30㎜。

4.2浸泡20h后,从溶液中提出网篮,放在105℃±5℃的烘箱中烘烤4h,至此完成了第一个试验循环,待试样冷却至20℃~25℃后,即开始第二次循环。

从第二次循环开始,浸泡及烘烤时间均为4h 。

细集料亚甲蓝试验1、目的与适用范围1.1本方法适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料洁净程度,以亚甲蓝值MBV表示。

1.2本方法适用于小于2.36mm或小于0.15mm的细集料,也可用于矿粉的质量检验。

1.3当细集料中的0.075mm通过了小于3%时,可不进行此项试验即作为合格看待。

2、试验步骤2.1标准亚甲蓝溶液(10.0g/L±0.1g/L标准浓度)配制2.1.1测定亚甲蓝中的水分含量w。

称取5g左右的亚甲蓝粉末,记录质量Mh,精确到0.01g。

在100℃±5℃的温度下烘干至恒重(若烘干温度超过105℃,亚甲蓝粉末会变质),在干燥器中冷却,然后称重,记录质量Mg,精确到0.01g。

按式(T0349-1)计算亚甲蓝的含水率w:W=(Mh-Mg)/Mg×100式中:Mh———亚甲蓝粉末的质量(g);Mg———干燥后亚甲蓝的质量(g)。

2.1.2取亚甲蓝粉末(100+w)(10g±0.01g)/100(即亚甲蓝干粉末质量10g),精确至0.01g。

2.1.3加热盛有约600mL洁净水的烧杯,水温不超过40℃。

2.1.4边搅动边加入亚甲蓝粉末,持续搅动45min,至直亚甲蓝粉末全部溶解为止,然后冷却至20℃。

2.1.5将溶液倒入1L容量瓶中,用洁净水淋洗烧杯等,使所有亚甲蓝溶液全部移入容量瓶,容量瓶和溶液的温度应保持在20℃±1℃,加洁净水至容量瓶1L刻度。

2.1.6摇晃容量瓶以保证亚甲蓝粉末完全溶解。

将标准液移入深色储藏瓶中,亚甲蓝标准溶液保质期应不超过28d。

配置好的溶液应标明制备日期、失效日期,并避光保存。

2.2制备细集料悬液2.2.1取代表性试样,缩分至约400g,置烘箱中在105℃±5℃条件下烘干至恒重,待冷却至室温后,筛除大于2.36mm颗粒,分两份备用。

2.2.2称取试样200g,精确至0.1g。

将试样倒入盛有500mL ±5mL洁净水的烧杯中,将搅拌器速度调整到600r/min,搅拌器叶轮离烧杯底部约10mm。