数学教学设计的过程

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:6

小学数学教案的流程

主题:学习数字的比较大小

教学目标:

1. 能够用大于、小于、等于的符号比较数字的大小。

2. 能够根据实际情境进行数字的大小比较。

3. 能够在学习中培养观察、比较和思考的能力。

教学内容:

1. 比较大小的符号(大于、小于、等于)

2. 实际情境中数字的比较

教学流程:

1. 导入:通过展示一些图形或物品,引导学生对大小进行比较,提出问题如:“哪个物品

更大?”

2. 概念引入:介绍比较大小的符号,讲解大于、小于、等于的含义,并通过示例进行解释。

3. 练习:让学生在纸上书写数字,两两进行比较,并标注符号,帮助学生掌握比较大小的

方法。

4. 拓展:设计一些实际情境的问题,让学生在日常生活中应用所学知识,比如比较身高、

体重等。

5. 总结:回顾今天的学习内容,思考比较大小的重要性,并引导学生总结经验,巩固所学

知识。

教学评估:

1. 教师观察学生在练习和实际情境中的表现,评估学生是否掌握了比较大小的方法。

2. 针对学生的学习情况,及时进行指导和反馈,帮助学生提高比较大小的能力。

教学反思:

1. 教学中是否设置了足够的练习和实际情境的应用,以便帮助学生更好地掌握知识?

2. 学生在学习中是否遇到了困难,需要教师及时调整教学策略?

通过以上教学流程,可以帮助学生在轻松愉快的氛围中学习比较大小的知识,提高他们的观察力和思维能力。

小学数学教案的几大步骤

一、教学目标:

1. 能够理解和掌握某种基本数学概念或方法。

2. 能够运用所学知识解决简单的数学问题。

3. 培养学生的数学思维和解决问题的能力。

二、教学内容:

1. 本课时学习数字的大小比较。

2. 学习使用大于、小于和等于的符号进行数字的比较。

3. 运用所学概念解决实际问题。

三、教学重点和难点:

1. 重点:掌握比较数字大小的方法及符号的运用。

2. 难点:运用所学方法解决实际问题,培养学生的思维能力。

四、教学过程:

1. 导入:通过口头和图片示例引导学生认识比较数字大小的概念。

2. 学习:教师介绍大于、小于和等于符号的含义,并让学生做相关练习。

3. 练习:分组讨论,让学生互相比较数字大小,锻炼他们的思维能力。

4. 总结:总结本节课所学内容,巩固学生的知识。

5. 作业布置:布置相关练习作业,巩固所学知识。

五、教学手段:

1. 图片和实物示例。

2. 互动讨论和小组合作学习。

3. 布置有针对性的练习作业。

六、教学反思:

1. 对本节课的教学效果进行总结和反思,发现问题并改善。

2. 总结学生的学习情况,制定下节课的教学计划。

(以上内容可根据具体教学内容和学生情况进行调整和完善。

)。

小学数学教案基本步骤

一、教学目标

1. 知识目标:学生能够掌握本课所学的数学知识。

2. 能力目标:学生能够运用所学的知识解决相关问题。

3. 情感目标:培养学生对数学的兴趣和自信心。

二、教学准备

1. 教材:准备好本节课所需的教材和资料。

2. 教具:准备好黑板、彩色粉笔、计算器等教具。

3. 教学环境:确保教室安静整洁,为学生提供良好的学习环境。

4. 教师准备:熟悉教学内容,做好备课。

三、教学步骤

1. 导入:通过提问或讲解引入本节课的主题,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解:逐步讲解本节课的内容,重点讲解关键知识点。

3. 练习:设计一些练习题目,让学生在课堂上动手解题,巩固所学知识。

4. 拓展:引导学生运用所学知识解决实际问题,拓展他们的思维。

5. 总结:对本节课所学知识进行总结,强调重点,消化知识。

6. 作业布置:布置适量的作业,巩固学生所学内容。

四、教学方法

1. 启发式教学:通过启发提问和情境创设引导学生主动探索问题。

2. 互动式教学:与学生互动,引导他们积极参与课堂活动。

3. 实践性教学:让学生在实际问题中运用所学知识,提高实际操作能力。

五、教学评价

1. 定期检测:定期组织考试或小测验,检测学生的学习情况。

2. 课堂表现:注意观察学生在课堂上的表现,及时进行评价和指导。

3. 作业批改:认真批改学生的作业,及时反馈,帮助他们发现并改正错误。

六、教学反思

每节课结束后,教师应该对教学过程进行反思,总结教学中的亮点和不足之处,不断提高自己的教学水平。

小学数学教案分为几步

教学目标:

1. 学生能够掌握简单的加法和减法计算方法;

2. 学生能够灵活运用加减法解决实际问题;

3. 学生能够培养自信心和合作精神。

教学步骤:

步骤一:导入(5分钟)

教师用举例法引出加减法的概念,并提出本节课的学习目标。

步骤二:讲解(15分钟)

教师通过示范和讲解,逐步介绍加法和减法的计算方法,并解释其中的规律。

步骤三:练习(20分钟)

1. 让学生进行课前复习,并进行口头练习;

2. 给学生一些简单的算术题,让学生进行计算,并进行交流讨论;

3. 小组合作练习,让学生进行互相纠错和解释。

步骤四:操练(10分钟)

通过游戏或实际情境练习,让学生灵活运用加减法解决问题。

步骤五:总结(5分钟)

让学生总结本节课学到的知识点,并展示他们的学习成果。

步骤六:作业布置(5分钟)

布置相关练习作业,并鼓励学生认真完成,巩固所学知识。

教学反思:

通过本节课的学习,学生对加减法有了更深入的理解和掌握,同时培养了他们的思维能力和团队合作精神。

在以后的教学过程中,应根据学生的实际情况进行诊断和调整,以促进他们的学习发展。

小学数学教案详细过程教学目标:1. 理解加法运算的概念和基本原理;2. 能够准确地进行简单的十以内加法运算;3. 能够运用加法公式解决实际问题。

教学准备:1. 教学用具:十位数、个位数的数字卡片,加法计算板;2. 教学资源:加法运算练习题,实际问题练习题。

教学过程:一、导入:1. 师生互动,引入加法运算概念,让学生描述加法是什么意思;2. 出示数字卡片,让学生通过数字卡片演示简单的加法运算。

二、讲解:1. 介绍加法符号“+”,并演示如何进行十以内的加法运算;2. 通过例题讲解进位与不进位的情况,引导学生掌握进位规则。

三、练习:1. 让学生通过加法计算板或数字卡片,进行简单的加法练习;2. 分发加法练习题,让学生独立完成。

四、运用:1. 出示实际问题练习题,让学生运用所学的加法知识解决问题;2. 学生展示解题过程,讨论分享解题思路。

五、总结:1. 总结加法运算的基本原理和规则;2. 强调加法运算在日常生活中的应用,鼓励学生多加练习。

六、作业布置:1. 布置加法运算的作业,让学生继续巩固所学知识;2. 鼓励学生在日常生活中发现和解决加法问题,并记录下来。

七、拓展:1. 引导学生探索更复杂的加法运算,如十位数相加、多位数相加等;2. 开展小组合作,让学生共同解决更有挑战性的加法难题。

评价方式:1. 观察学生在课堂练习和实际问题解决中的表现;2. 对学生课堂表现和作业完成情况进行评价,并及时给予反馈。

教学反思:1. 教学过程中是否产生学生的困惑?如何及时进行解释和引导?2. 学生对加法运算的掌握情况如何?是否需要采取针对性的授课方式?。

教案数学教学设计基本流程的三个阶段第一阶段:准备阶段目标设定:明确课程目标,包括知识与技能、过程与方法、情感态度价值观。

内容分析:深入分析教材,确定教学重点和难点。

学生分析:了解学生的知识背景、学习习惯和兴趣点。

方法选择:根据学生和内容特点,选择合适的教学方法,如讲授法、讨论法等。

第二阶段:教学实施阶段导入新课:通过有趣的问题或情境引出课题,激发学生兴趣。

探索新知:小组活动:学生分小组,探索数学问题,如几何证明、方程求解。

教师指导:教师巡回指导,提供必要的帮助和引导。

成果展示:小组展示探索成果,分享解题思路和方法。

巩固练习:设计不同难度的练习题,帮助学生巩固新知。

第三阶段:评价与反馈阶段学生评价:通过作业、测验等方式,评价学生的学习效果。

家长反馈:与家长沟通,了解学生的家庭学习情况,获取家长反馈。

教学设计亮点:学生中心:整个教学过程围绕学生展开,注重学生的参与和体验。

合作学习:小组活动促进学生之间的合作与交流,培养团队精神。

多元化评价:结合学生自评、互评和教师评价,全面了解学生的学习情况。

教学注意事项:确保每个学生都能参与到小组活动中。

教学内容要符合学生的认知水平,难度适中。

教师要善于发现和解决学生在学习过程中遇到的问题。

教案探索分数的奥秘第一阶段:准备阶段目标设定:理解分数的概念,掌握分数的加减法运算。

内容分析:重点讲解分数的意义,难点在于分数的加减运算。

学生分析:学生已掌握基本的数学运算,但对分数的理解可能不够深入。

方法选择:采用探究式学习和游戏化教学,提高学生的学习兴趣。

第二阶段:教学实施阶段导入新课:通过“分蛋糕”的故事,引出分数的概念。

探索新知:小组活动:学生分组,用不同的物品(如水果、纸片)来代表分数,探索分数的意义。

教师指导:讲解分数的基本性质,如分子、分母的含义。

游戏环节:设计分数加减法的游戏,如“分数接力赛”,让学生在游戏中学习。

巩固练习:布置相关的练习题,让学生独立完成。

第三阶段:评价与反馈阶段学生评价:通过练习题和游戏的表现,评价学生对分数的理解和掌握程度。

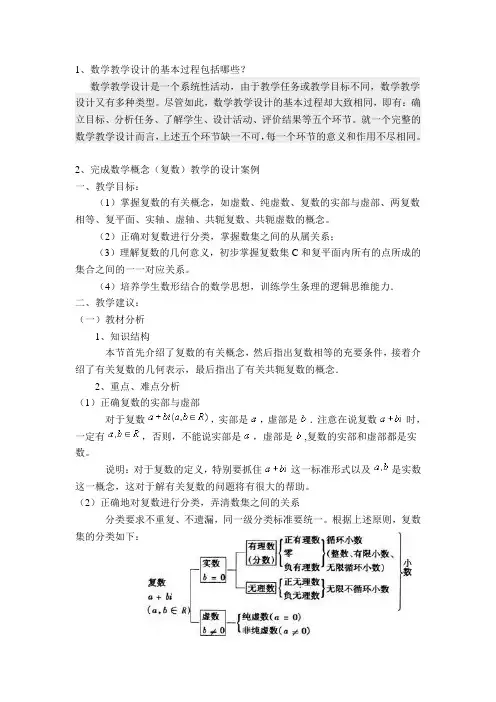

1、数学教学设计的基本过程包括哪些?数学教学设计是一个系统性活动,由于教学任务或教学目标不同,数学教学设计又有多种类型。

尽管如此,数学教学设计的基本过程却大致相同,即有:确立目标、分析任务、了解学生、设计活动、评价结果等五个环节。

就一个完整的数学教学设计而言,上述五个环节缺一不可,每一个环节的意义和作用不尽相同。

2、完成数学概念(复数)教学的设计案例一、教学目标:(1)掌握复数的有关概念,如虚数、纯虚数、复数的实部与虚部、两复数相等、复平面、实轴、虚轴、共轭复数、共轭虚数的概念。

(2)正确对复数进行分类,掌握数集之间的从属关系;(3)理解复数的几何意义,初步掌握复数集C和复平面内所有的点所成的集合之间的一一对应关系。

(4)培养学生数形结合的数学思想,训练学生条理的逻辑思维能力.二、教学建议:(一)教材分析1、知识结构本节首先介绍了复数的有关概念,然后指出复数相等的充要条件,接着介绍了有关复数的几何表示,最后指出了有关共轭复数的概念.2、重点、难点分析(1)正确复数的实部与虚部对于复数,实部是,虚部是.注意在说复数时,一定有,否则,不能说实部是,虚部是,复数的实部和虚部都是实数。

说明:对于复数的定义,特别要抓住这一标准形式以及是实数这一概念,这对于解有关复数的问题将有很大的帮助。

(2)正确地对复数进行分类,弄清数集之间的关系分类要求不重复、不遗漏,同一级分类标准要统一。

根据上述原则,复数集的分类如下:注意分清复数分类中的界限:①设,则为实数②为虚数③且。

④为纯虚数且(3)不能乱用复数相等的条件解题.用复数相等的条件要注意:①化为复数的标准形式②实部、虚部中的字母为实数,即即:的充要条件是且。

例如:的充要条件是且。

例1:已知其中,求x与y.解:根据复数相等的意义,得方程组:∴例2:m是什么实数时,复数,(1) 是实数,(2)是虚数,(3)是纯虚数.解:(1) ∵时,z是实数,∴,或.(2) ∵时,z是虚数,∴,且(3) ∵且时,z是纯虚数. ∴(4)在讲复数集与复平面内所有点所成的集合一一对应时,要注意:①任何一个复数都可以由一个有序实数对()唯一确定.这就是说,复数的实质是有序实数对.一些书上就是把实数对()叫做复数的几何表示.②复数用复平面内的点Z()表示.复平面内的点Z的坐标是(),而不是(),也就是说,复平面内的纵坐标轴上的单位长度是1,而不是.由于=0+1·,所以用复平面内的点(0,1)表示时,这点与原点的距离是1,等于纵轴上的单位长度.这就是说,当我们把纵轴上的点(0,1)标上虚数时,不能以为这一点到原点的距离就是虚数单位,或者就是纵轴的单位长度.③当时,对任何,是纯虚数,所以纵轴上的点()( )都是表示纯虚数.但当b=0时,是实数.所以,纵轴去掉原点后称为虚轴.由此可见,复平面(也叫高斯平面)与一般的坐标平面(也叫笛卡儿平面)的区别就是复平面的虚轴不包括原点,而一般坐标平面的原点是横、纵坐标轴的公共点.④复数z=a+bi中的z,书写时小写,复平面内点Z(a,b)中的Z,书写时大写.要学生注意.(5)关于共轭复数的概念设,则,即与的实部相等,虚部互为相反数(不能认为与或是共轭复数).教师可以提一下当时的特殊情况,即实轴上的点关于实轴本身对称,例如:5和-5也是互为共轭复数.当时,与互为共轭虚数.可见,共轭虚数是共轭复数的特殊情形.①当两个复数实部相等,虚部互为相反数时,这两个复数叫做互为共轭复数。

数学教学设计精选15篇数学教学设计使学生掌握用竖式计算连加、连减的方法和简便写法。

进一步巩固两位数加、减两位数,提高学生的计算能力。

教学重点:使学生掌握用竖式计算连加、连减的方法。

教学难点:使学生掌握两个竖式连写的方法。

教学过程:一、师生问好我听你们的老师说,大家都非常的聪明,什么东西都是一教就会,我不信,现在就来考考大家,看看你们是不是真的很聪明。

二、检查复习1、口算下面各题(并说一说计算顺序)8+4+3=13-4-5=62-20=9+5+7=16-8-4=58-30=2、笔算下面各题(并说一说)28+34=52-20=三、导入新课我对大家刚才的表现非常满意,果真是名不虚传,你们真的是非常的聪明。

不过我还想试一试,看看能不能难倒你们。

将28+34改为例128+34+23四、教学新知师:这三个数相加,我们应该先算什么?生:先算28+34师:28+34我们已经算过了,谁能帮老师写出来?(学生口述计算,教师板书。

)师:现在做完了没有?还要算什么?(学生口述计算,教师板书。

)好!现在我们就来比试一下,看谁最聪明?!完成“做一做”49+25+17师:大家看一下,我们刚才在计算时用了几个竖式?谁能只用一个竖式就能算出来呢?你是怎样想的?生回答。

真棒!现有我们把原来的两个竖式合成了一个竖式,比原来简便多了,这就叫“简便写法”。

好!同学们真是太聪明了,连简便写法都能自己想出来。

看来下面的这道题也难不住大家了。

不过也说不定,你们中间会有个“小迷糊”,看看谁愿意当小迷糊!把52-20改为例2:52-20-18对学生提出要求:先用两个竖式来写,然后再把两个竖式写成竖式的简便写法。

学生完成后,指名说计算过程,教师板书。

根据学生的情况进行表扬,然后指着其中的52-20说:这一步是两位数减整十数,我们学过它的口算,谁能口算出来呢?根据学生举手数的多少,说:真不错,有这么多的同学能口算出来,那么以后我们再遇到这样的题目,能口算的就不用再写竖式了。

小学数学教案大致步骤

教学目标:

1. 认识数的大小和大小比较。

2. 掌握用算式表示实际问题。

3. 能够进行简单的加减法运算。

4. 培养学生的逻辑思维和解决问题的能力。

教学步骤:

1. 引入新知识:通过展示一组不同数量的物品,让学生感受数的大小,并讨论如何比较大小。

2. 讲解数的比较:教师通过示范和讲解,教学生如何用“大于”、“小于”、“等于”来比较数的大小。

3. 解决实际问题:给学生一些实际问题,让他们用算式表示问题,并解答。

4. 讲解加法运算:教师通过示范和讲解,教学生如何进行简单的加法运算。

5. 练习加法运算:让学生进行一些加法运算的练习,加强他们的计算能力。

6. 讲解减法运算:教师通过示范和讲解,教学生如何进行简单的减法运算。

7. 练习减法运算:让学生进行一些减法运算的练习,巩固他们对减法的理解。

8. 拓展练习:让学生进行一些综合性的练习,巩固他们的加减法运算能力。

9. 总结反思:让学生总结本节课的重点内容,并反思自己的学习情况。

教学过程中,要注重学生的参与和互动,引导学生主动思考和解决问题,激发他们学习数学的兴趣和潜力。

同时,要及时对学生的表现进行评价和指导,帮助他们提高学习效果。

数学教学设计活动教案7篇数学教学设计活动教案篇1教学目标:1、情感目标:激发学生的表达欲望,培养学生善于探索的精神。

渗透爱国主义教育,树立民族自豪感。

2、知识目标:通过演示和对简易天平的实际操作,观察,探索等式的基本性质、从等式出发初步理解方程的意义,会判断是不是方程。

3、能力目标:通过简单的天平实验理解并掌握等式的基本性质。

结合教学内容,培养概括、推理的能力。

教学重点:建立方程的概念。

教学难点:帮助学生建立“方程”的概念,并会应用教具准备:天平、空水杯、水(可根据实际变换为其它实物)教学过程:一、导入新课:今天我们上课要用到一种重要的称量工具,它是什么呢?对,它是天平。

同学们对天平有哪些了解呢?天平由天平称与砝码组成,当放在两端托盘的物体的质量相等时,天平就会平衡,根据这个原理,从而称出物体的质量。

二、新知学习1、实物演示,引出方程。

操作天平:第一步,称出一只空杯子重100克,板书:1只空杯子=100克;数学教学设计活动教案篇2课题:二元一次方程一、教学目标:1.理解二元一次方程及二元一次方程的解的概念;2、学会求出某二元一次方程的几个解和检验某对数值是否为二元一次方程的解;3、学会把二元一次方程中的一个未知数用另一个未知数的一次式来表示;4.在解决问题的过程中,渗透类比的思想方法,并渗透德育教育.二、教学重点、难点:重点:二元一次方程的意义及二元一次方程的解的概念.难点:把一个二元一次方程变形成用关于一个未知数的代数式表示另一个未知数的形式,其实质是解一个含有字母系数的方程.三、教学方法与教学手段:通过与一元一次方程的比较,加强学生的类比的思想方法;通过“合作学习”,使学生认识数学是根据实际的需要而产生发展的观点.四、教学过程:1.情景导入:新闻链接:桐乡70岁以上老人可领取生活补助,得到方程:80a+150b=902880.2.新课教学:引导学生观察方程80a+150b=902880与一元一次方程有异同?得出二元一次方程的概念:含有两个未知数,并且所含未知数的项的次数都是1次的方程叫做二元一次方程。

2024年小学数学教学设计详案(14篇)小学数学教学设计详案篇一1. 通过实际的观察、比较,认识物体的正面、侧面和上面,能正确识别从正面、侧面和上面观察到的物体的形状,并体验到从不同的位置观察到的物体的形状可能是不一样的。

2. 在活动体验中学会观察方法,积累观察经历,开展数学考虑,养成良好的合作、交流的习惯。

二、制定根据:1. 内容分析教材通过对生活中常见的一些长方体形状物体的观察,引导学生认识物体的正面、侧面和上面,在观察活动中体会:从不同的位置观察到的物体的形状可能是不一样的,最多只能看到长方体的三个面。

练习活动中,通过对正方体的观察,体会到正方体的每个面的形状都是正方形,通过对拼搭后的物体的观察,感受视图的形状是随着观察角度而变化的,为下一段的学习作好铺垫。

2.学生实际二年级时,学生已接触过从物体的前、后、左、右等不同位置观察物体,初步掌握了观察物体的根本方法。

但三年级学生的抽象思维才能还比较弱,要由只关注物体的一个面开展到同时观察两个面、三个面,还具有一定的难度。

在表述自己的观察方法或结果时也会出现表达不清的状况。

三、教学过程设计时间教学环节教师活动学生活动设计意图6---7分钟一、认识物体的正面、侧面和上面1、出示图书箱,引导学生:从你的位置观察,你能看到什么?2、让学生在盒子上指认3、指名介绍活动一:认识物体的正面、侧面和上面1、观察图书箱,说说在自己的位置上能看到的,随机认识它的正面、侧面和上面2、找找自己带的盒子〔长方体形状〕的正面、侧面和上面3.交流中感悟“正面”的不同含义以学生熟悉的图书箱为观察对象,在看、说、指等一系列活动中,调动多种感官,协同认识物体的正面、侧面和上面,并初步感受到因为观察的位置或角度不同,看到的面的个数也是不同的。

25分钟二、在不同的位置观察长方体形状的盒子,体会观察结果的不同1、布置观察任务,明确观察要求,指导观察方法,2、教师巡视,注意搜集不同的资3、组织交流与评价随机引发考虑:从一个位置观察,最多能看到长方体的几个面4、引导小结活动二、从不同位置观察盒子,体会观察结果的不同1、学生观察,记录观察结果2、交流观察结果,检验观察方法。

小学数学教学设计过程一、教学任务及对象1、教学任务本教学设计以小学数学课程为核心,着重于培养学生的基本数学素养和逻辑思维能力。

教学任务包括但不限于:理解数学基本概念,掌握四则运算规则,解决实际问题,发展学生的空间观念和数据分析能力。

通过设计丰富多样的教学活动,激发学生的学习兴趣,使其在轻松愉快的氛围中探索数学的奥秘。

2、教学对象本教学设计面向的小学生主要为小学中、高年级学生,他们已经具备了一定的数学基础,对数学概念有初步的认识,但需要在实践中进一步巩固和提高。

此外,考虑到学生的学习能力、兴趣和个性差异,教学过程中将注重因材施教,关注每一个学生的成长。

在教学过程中,教师将以启发式、探究式和趣味性的教学方法,引导学生主动参与,培养其独立思考和合作交流的能力。

通过本教学设计,使学生不仅学会数学知识,还能在学习过程中形成良好的学习习惯和价值观,为今后的学习和生活打下坚实基础。

二、教学目标1、知识与技能(1)理解并掌握小学数学的基本概念,如整数、小数、分数、百分数的概念及其运用;(2)熟练进行四则运算,解决实际问题,如购物找零、时间计算、长度和面积测量等;(3)掌握基本的几何图形及性质,如三角形、四边形、圆等,并能够运用这些知识解决实际问题;(4)发展数据分析能力,能够对数据进行分析、整理和描述,学会使用图表来表示数据;(5)培养空间观念,能够识别和绘制立体图形,理解图形的展开与折叠。

2、过程与方法(1)采用探究式教学,引导学生通过观察、实践、猜想和验证等过程,培养独立思考和解决问题的能力;(2)运用启发式教学,鼓励学生提出问题,激发学习兴趣,培养学生的学习主动性和创造性;(3)采用分组合作学习,培养学生的团队协作能力和交流沟通能力;(4)通过实际操作、案例分析、讨论交流等多样化的教学手段,提高学生的动手操作能力和实际应用能力;(5)注重数学思想方法的渗透,培养学生的逻辑思维、类比思维和抽象思维能力。

3、情感,态度与价值观(1)培养学生对数学学科的兴趣和热爱,使其认识到数学在生活中的重要性,增强学习的自信心;(2)培养学生勇于探索、克服困难的精神,形成良好的学习习惯和自主学习能力;(3)通过数学学习,引导学生树立正确的价值观,认识到团队合作的重要性,尊重他人的意见;(4)培养学生严谨、细致、踏实的学风,使其具备认真负责的态度;(5)关注学生的情感需求,营造和谐、宽松的学习氛围,使学生在愉快的氛围中学习,提高学习的积极性。

数学的教学设计流程数学教学设计是一个系统和有组织的过程,旨在帮助学生理解和掌握数学知识和技能。

下面将介绍一种常见的数学教学设计流程,包括六个主要步骤。

第一步:目标设定在设计数学教学时,首先要明确教学目标。

教学目标应该明确具体,具备可度量性并与学生的学习需求和水平相匹配。

教师可以参考课程标准、知识要求和学生的背景来设定教学目标。

例如,一个目标可能是让学生能够应用几何知识解决现实生活中的问题。

第二步:课堂开篇在课堂开始阶段,教师要通过激发学生兴趣和背景知识,引入本课的主题。

教师可以使用实例、图片、视频或问题来引起学生思考,并启发学生对主题的好奇心。

例如,教师可以使用一个实际的几何问题来引入几何课程,例如如何计算三角形的面积。

第三步:概念教学在这一步骤中,教师将向学生介绍本节课的主要数学概念。

教师可以使用多种教学方法,如直观图像、实物模型、数学符号等,以帮助学生理解和掌握概念。

教师还应该提供示例和解释,以帮助学生建立对概念的正确理解。

例如,当教授三角形的面积时,教师可以使用实物模型来演示如何计算面积,并解释公式的推导过程。

第四步:问题解决在这个步骤中,教师将给学生提供一些相关的问题和练习,以让学生应用所学的数学概念来解决问题。

这些问题可以包括选择题、填空题、应用题等,旨在检验学生对概念的理解和掌握程度。

教师可以分组让学生进行合作解决问题,培养学生的团队合作和解决问题的能力。

例如,教师可以让学生应用所学的面积计算方法来解决一系列几何问题。

第五步:反馈和评估在教学设计的这一步骤中,教师将给予学生及时的反馈和评估,以帮助学生纠正错误并加深对数学概念的理解。

教师可以为学生提供解答,并解释常见错误的原因和解决方法。

此外,教师还可以要求学生展示他们的解决方案,并提供额外的指导和建议。

例如,教师可以将一些学生的答案和解决过程展示给全班讨论,让学生在思考和讨论中得到改进和提高。

第六步:复习和总结在教学的最后阶段,教师应该帮助学生复习和总结所学的数学知识和技能。

数学教学设计的八个步骤一、教学任务及对象1、教学任务本次教学任务是以“数学教学设计的八个步骤”为主题,旨在让学生通过系统的教学设计过程,掌握数学知识,提高解决问题的能力,并培养其创新思维和合作精神。

教学内容涵盖基本的数学概念、原理及方法,同时注重将数学与现实生活相结合,使得学生能将所学知识应用于实际问题的解决中。

2、教学对象本次教学对象为初中学生,他们已经具备了一定的数学基础,能够进行基本的数学运算和初步的数学推理。

此外,这个年龄段的学生具有较强的求知欲和好奇心,但也存在注意力容易分散、学习自觉性不高等问题。

因此,在教学过程中,需要针对这些特点进行有针对性的教学设计,以提高学生的学习兴趣和参与度。

二、教学目标1、知识与技能(1)理解数学教学设计的八个步骤的基本概念和内涵,掌握各个步骤的操作方法和应用技巧。

(2)能够运用所学的数学知识,结合实际问题的背景,进行教学设计,形成具有创新性的教学方案。

(3)提高数学运算、逻辑推理、数据分析等基本数学技能,培养运用数学语言进行表达和交流的能力。

(4)掌握合作学习的方法,学会在团队中发挥个人优势,提高团队协作能力。

2、过程与方法(1)通过自主探究、小组讨论、案例分析等多样化的学习方式,培养学生的独立思考和问题解决能力。

(2)引导学生关注数学教学设计的过程,学会总结、反思和调整学习方法,形成适合自己的学习策略。

(3)借助现代教育技术手段,如多媒体、网络资源等,丰富教学手段,提高教学效率。

(4)注重实践操作,让学生在实际操作中体验数学的魅力,提高数学实践能力。

3、情感,态度与价值观(1)激发学生对数学学科的兴趣和热情,培养他们勇于探索、积极进取的学习态度。

(2)通过数学教学设计的过程,让学生认识到数学知识在实际生活中的重要作用,增强学习的责任感。

(3)培养学生严谨、细致的学习作风,使他们形成良好的学习习惯,为终身学习奠定基础。

(4)引导学生树立正确的价值观,将所学知识应用于国家和社会的发展,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

1、数学教学设计的基本过程包括哪些?答:数学教学设计的基本过程包括:一、确立目标近期目标、远期目标、过程性目标;二、分析内容明确学习主题属于哪一类目标,它所包含的数学知识、方法有哪些;学生需要具备的数学知识前提是什么;学习素材与教学目标的联系是什么;评价项目可以考查哪些教学目标的实现情况等。

三、了解学生了解学生的现有状况是从事有效数学教学的起点。

了解学生可以使我们知道下面的教学活动该从哪儿开始,又该往哪儿走,甚至应该在哪里多停留一会儿。

对学生的了解无疑应当关注他们是否具备将要进行的数学教学活动所需要的知识与方法。

但仅此显然是不够的,还要了解学生的思维水平、认知特征、对数学的价值取向、学生之间在数学活动方面的群体差异等,这些都是设计合理数学教学的基本前提。

四、设计活动学生是数学学习活动的主人,教师要设计有利于学生“观察、试验、探索、猜想、推理与交流”的活动。

五、评价结果设计中提出的教学目标是否达到,还需要评价。

这里牵涉的评价既有形成性评价——其目的在于改进教学,也包含总结性评价——目的是检查教学是否达到了设计的目标.2、完成数学概念(复数)教学的设计案例课题:数系的扩充教学目标:1.知识与技能:理解虚数单位等概念;掌握复数相等的充要条件.2.过程与方法:回顾数系的扩充过程,体会实际需求与数学内部矛盾在数系扩充过程中的作用;探索如何引入新数“i”;尝试构造新数,能归纳出复数的代数表示方法.3.情感、态度、价值观目标:感受数学发展的美;体会数系的发展是遇到矛盾,解决矛盾的一个过程.教学重点、难点:1.重点:数系扩充的过程,复数的相关概念.2.难点:数系扩充的必要性和合理性.教学方法和与教学手段:采用多媒体和黑板板书相结合的方式,发现式、启发式与探究式等教学方法相结合.教学过程:引言:人类是动物进化的产物,最初也完全没有数量的概念,但人类发达的大脑对客观世界的认识已经达到更加理性和抽象的地步.这样,在漫长的生活实践中,由于记事和分配生活用品等方面的需要,才逐渐产生了数的概念.从社会生活来看,为了满足生活和生产实际的需要,数的概念在不断地发展着.问题情境的创设:原始人是如何来计数的?原始人打猎,统计打的猎物数,用“打结”、“用石头”来计数,这些办法用得多了,就逐渐形成了数的概念和记号,“1、2、3、4……”进而有了自然数的概念.人们的一切活动也都用自然数表示.全体自然数构成自然数集.随着社会的发展,人们又发现很多数量具有相反的意义,比如增加与减少;前进与后退;上升与下降.为了表示这样的量,又引入了负数,我们把正整数、零、负整数统称为整数,这样数集就完成了第一次扩充,由N→Z(老师板书).在我们学习数学中,有了自然数集的存在,已经可以解决一些简单的问题了,比如说:解方程20x-=,在自然数范围内,这个方程是有解的.但是方程20x+=在自然数范围内,无解.可是他在整数范围内有解.(引进“新数”,添加到原数集中.)事实上,我们在这次把负整数添加到自然数集里,得到整数集的过程中,是一个数系扩充的过程,那么扩充的前后中,运算律有什么样的变化呢?我们先看自然数集中,有哪些运算律是可行的,整数中,又有哪些运算律是可行的?随着生产和生活的需要,人们发现,仅仅只有整数是远远不够的,如果分配猎物时,5个人分1件猎物,每人该得多少呢?于是分数就产生了.(中国对分数的研究比欧洲早1400年).所以我们在整数集中又要增添一种新数——分数.整数和分数统称为有理数.在学习数学过程中,我们同样有必须要分数出现的问题,比如说解方程23=+x,这个方程在整数范围内是无解的,但是在有理数范围内有解. 它的解为23 x=-.那么扩充前后的运算律有什么样的变化呢?数集完成了第二次扩充,Z→Q(老师板书)数集完成的两次扩充的原因是解决实际问题以及解决数学内部矛盾的需要.扩充的方法是什么?引进“新数”,添加到原数集中.扩充的原则是:第一:要解决实际问题以及数学内部的矛盾;第二:原来的运算及其性质仍然适用,同时又增添了一些运算性质,数集的扩充解决了某些运算在原数集中不是总可以实施的矛盾.整数集的扩充和有理数集的建立,大约是公元前五世纪左右,由当时古希腊伟大的数学家毕达哥拉斯和他创立的非常有名的毕达哥拉斯学派最终完成.当时,毕达哥拉斯学派认为:“万物皆数(指整数),数生万物,1最神圣”;数是现实的基础,宇宙间一切事物都可以归结为整数或整数的比,世界上只存在整数和分数除此之外,没有别的什么数了.不久,毕达哥拉斯学派成员希伯斯在研究1与2的比例中项时发现,没有一个整数以及整数的比例可以表示它.如果设这个数为x,即22=x,他画了一个边长为1的正方形,设对角线的长为x,根据勾股定理,211222=+=x可见边长为1的正方形的对角线的长度就是所要找的那个数,这个数是肯定存在的,可它又是多少呢?它既不是整数也不是分数,是当时人们还没有认识的新数.希伯斯的发现,推翻了毕达哥拉斯学派的理论.动摇了这个学派的基础,为此引起了他们的恐慌,引起了第一次数学危机.为了维护学派的威信,他们严密封锁希伯斯的发现,如果有人敢泄露出去,就处于极刑.在得知希伯斯泄露其发现并逃跑时,他们到处缉拿希伯斯,最终抓住并把他仍进了地中海.解方程中,若22=x,则Qx∉,引入一个新数,使该数的平方为2,并称为该数为“2的平方根”同时用符号“2±”表示,这个引入的新数就是无理数. 我们再来看一看其运算律的情况.数集又完成了它的第三次扩充:R Q→.但是若解方程12=+x,在实数范围内无解.在___范围内有解.为了解决这个问题,我们需要引入一个新数,这个新数的平方等于1-.我们引入一个新数i,规定12-=i,称该数为虚数单位(imaginary unit).①1 2-=i(这里简要提一下为什么这个虚数单位用i来表示,而不是用其它的符号.)前面几次数系的扩充,我们都是在原来数集的基础上“添加”了一类新的数(如负数、分数、无理数)得来的,而这一次的扩充只是“添加”了一个虚数单位就可以了吗?如果“添加”的也是一类数,那么又是怎样的一类数呢?这一类数应该完全可以与实数相对应,即实数中有1和1-,那么新的一类数中有i,那么i-该如何来理解呢?为了使这样的对应成立,我们结合前面几次数系扩充过程的原则得到第2点;②实数可以和i进行四则运算,进行四则运算时,原来的加法、乘法运算律仍然成立(例如0乘以任何数仍然是0,这里的任何数当然也包括我们今天学习的新数).即然实数可以与i进行四则运算(加、减、乘、除),那么,你能在这样的规定下,写出满足条件的一些新数吗?和同学们一起分析新数的形式,得到:形如(,)a bi ab R+∈的数z称为复数(complex number).a叫复数z的实部,b叫复数z的虚部(强调虚部仍是一个实数).全体复数的集合叫复数集,记为C.对于复数(,) z a bi a b R=+∈,当b=时,z a=为实数;当b≠时,z a bi=+不是实数,称为虚数;当b≠且0a=时,z bi=称为纯虚数.(0)()(0)(0)(0)bz a bi a b R aba=⎧⎪=+∈=⎧⎨≠⎨⎪≠⎩⎩实数复数、纯虚数虚数非纯虚数那么,方程12-=x的解是多少?答:x i=±.思考:解方程2 2-=x引入虚数单位i后,进一步规定:i可以与实数进行四则运算,进行四则运算时,原有的加、乘运算律仍然成立,请同学们解方程2 2-=x.由22-=x 可得i x i x i x 2,2222-==∴=. 于是,我们就完成了中学阶段最后一次数系的扩充.讲解例题例1、写出下列复数的实部和虚部,并指出哪些是实数、哪些是虚数,哪些是纯虚数?4、23i -、0、354i -+,5,6i (学生口答)例2、实数m 取何值时,复数2(1)z m m m i =-+-是 ⑴实数; ⑵虚数; ⑶纯虚数.(学生口答)解:⑴当10m -=即1m =时,z 为实数;⑵当10m -≠即1m ≠时,z 为虚数;⑶当10m -≠且20m m -=即0m =时,z 为纯虚数. (师)思考:⑴0a =是复数z a bi =+为纯虚数的什么条件?(生)必要不充分条件.⑵确定一个复数需要几个量?(生)两个量,实部a ,虚部b .(师)两个复数相等的充要条件是:实部和虚部分别相等.例3、已知:()(2)(25)(35)x y x y i x x i ++-=-++, 求实数,x y 的值.(生)板演.回顾小结:(学生口答)⑴数的概念的发展和扩充;⑵复数的基本概念;⑶复数相等的充要条件.作业的布置:3、完成命题(线面垂直的判定)教学的设计案例直线与平面垂直的判定的教学设计教材分析:直线与平面垂直的定义:如果直线与平面内的任意一条直线都垂直,就称直线与平面互相垂直.定义中的“任意一条直线”就是“所有直线”.直线与平面垂直的判定定理:一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直.定理体现了转化的数学思想:将“直线与平面垂直”的问题转化为“直线与直线垂直”的问题.直线与平面垂直是直线和平面相交中的一种特殊情况,它是空间中线线垂直位置关系的拓展,又是面面垂直的基础,是空间中垂直位置关系间转化的重心,同时它又是直线和平面所成的角等内容的基础,因而它是点、直线、平面间位置关系中的核心概念之一.对直线与平面垂直的定义的研究遵循“直观感知、抽象概括”的认知过程展开,而对直线与平面垂直的判定的研究则遵循“直观感知、操作确认、归纳总结、初步运用”的认知过程展开,通过该内容的学习,能进一步培养学生空间想象能力,发展学生的合情推理能力和一定的推理论证能力,同时体会“平面化”思想和“降维”思想.学情分析学生已经学习了直线、平面平行的判定及性质,学习了两直线(共面或异面)互相垂直的位置关系,有了“通过观察、操作并抽象概括等活动获得数学结论”的体会,有了一定的空间想象能力、几何直观能力和推理论证能力.在直线与平面垂直的判定定理中,为什么至少要两条直线,并且是两条相交直线,学生的理解有一定的困难,因为定义中“任一条直线”指的是“所有直线”,这种用“有限”代替“无限”的过程导致学生形成理解上的思维障碍.同时,由于学生的空间想象能力、推理论证能力有待进一步加强,在直线与平面垂直判定定理的运用中,不知如何选择平面内的两条相交直线证线面垂直(抑或选择平面证线面垂直从而得到线线垂直)导致证明过程中无从着手或发生错误.(三)教学目标针对教材特点和学生现状,分别从知识、能力以及情感与态度三方面来确定本节课的教学目标如下:1.知识目标:(1)掌握直线与平面垂直的定义及判定定理;(2)会应用直线与平面垂直的定义及判定定理解决一些简单的问题。

第一题:.数学教学设计的基本过程包括哪些?答:确立目标、分析内容、了解学生、设计活动、评价结果第二题:.完成数学概念(复数)教学的设计案例教学目标:(1)知识与技能:了解引进复数的必要性;理解并掌握虚数的单位i(2)过程与方法:理解并掌握虚数单位与实数进行四则运算的规律(3)情感、态度与价值观:理解并掌握复数的有关概念(复数集、代数形式、虚数、纯虚数、实部、虚部) 理解并掌握复数相等的有关概念教学重点:复数的概念,虚数单位i ,复数的分类(实数、虚数、纯虚数)和复数相等等概念是本节课的教学重点.复数在现代科学技术中以及在数学学科中的地位和作用教学难点:虚数单位i 的引进及复数的概念是本节课的教学难点.复数的概念是在引入虚数单位i 并同时规定了它的两条性质之后,自然地得出的.在规定i 的第二条性质时,原有的加、乘运算律仍然成立教学过程:学生探究过程:因生产和科学发展的需要而逐步扩充,数集的每一次扩充,对数学学科本身来说,解决了在原有数集中某种运算不是永远可以实施的矛盾,分数解决了在整数集中不能整除的矛盾,负数解决了在正有理数集中不够减的矛盾,无理数解决了开方开不尽的矛盾.但是,数集扩到实数集R 以后,像x 2=-1这样的方程还是无解的,因为没有一个实数的平方等于-1.由于解方程的需要,人们引入了一个新数,叫做虚数单位.并由此产生的了复数 讲解新课:1.虚数单位:(1)它的平方等于-1,即 21i =-;(2)实数可以与它进行四则运算,进行四则运算时,原有加、乘运算律仍然成立.2.与-1的关系:就是-1的一个平方根,即方程x 2=-1的一个根,方程x 2=-1的另一个根是-!3.的周期性:4n+1=i, 4n+2=-1, 4n+3=-i, 4n =14.复数的定义:形如(,)a bi a b R +∈的数叫复数,a 叫复数的实部,b 叫复数的虚部全体复数所成的集合叫做复数集,用字母C 表示*3. 复数的代数形式:复数通常用字母z 表示,即(,)z a bi a b R =+∈,把复数表示成a +bi 的形式,叫做复数的代数形式4. 复数与实数、虚数、纯虚数及0的关系:对于复数(,)a bi a b R +∈,当且仅当b =0时,复数a +bi (a 、b ∈R)是实数a ;当b ≠0时,复数z =a +bi 叫做虚数;当a =0且b ≠0时,z =bi 叫做纯虚数;当且仅当a =b =0时,z 就是实数0.5.复数集与其它数集之间的关系:N 、Z 、Q 、R 、C.6. 两个复数相等的定义:如果两个复数的实部和虚部分别相等,那么我们就说这两个复数相等这就是说,如果a ,b ,c ,d ∈R ,那么a +bi =c +di ⇔a =c ,b =d复数相等的定义是求复数值,在复数集中解方程的重要依据 一般地,两个复数只能说相等或不相等,而不能比较大小.如3+5i 与4+3i 不能比较大小.现有一个命题:“任何两个复数都不能比较大小”对吗?不对 如果两个复数都是实数,就可以比较大小 只有当两个复数不全是实数时才不能比较大小例1请说出复数i i i i 53,31,213,32---+-+的实部和虚部,有没有纯虚数? 答:它们都是虚数,它们的实部分别是2,-3,0,-3;虚部分别是3,21,-31,-5;-31i 是纯虚数. 例2 复数-2i +3.14的实部和虚部是什么?答:实部是3.14,虚部是-2.易错为:实部是-2,虚部是3.14!例3(课本例1)实数m 取什么数值时,复数z =m +1+(m -1)i 是:(1)实数? (2)虚数? (3)纯虚数?[分析]因为m ∈R ,所以m +1,m -1都是实数,由复数z =a +bi 是实数、虚数和纯虚数的条件可以确定m 的值.解:(1)当m -1=0,即m =1时,复数z 是实数;(2)当m -1≠0,即m ≠1时,复数z 是虚数;(3)当m +1=0,且m -1≠0时,即m =-1时,复数z 是纯虚数.例4 已知(2x -1)+i =y -(3-y )i ,其中x ,y ∈R ,求x 与y .解:根据复数相等的定义,得方程组⎩⎨⎧--==-)3(1,12y y x ,所以x =25,y =4 巩固练习:1.设集合C ={复数},A={实数},B ={纯虚数},若全集S=C ,则下列结论正确的是( )A.A ∪B =CB. S C A =BC.A ∩S C B =∅D.B ∪S C B =C2.复数(2x 2+5x +2)+(x 2+x -2)i 为虚数,则实数x 满足( )A.x =-21B.x =-2或-21 C.x ≠-2 D.x ≠1且x ≠-2 3.已知集合M ={1,2,(m 2-3m -1)+(m 2-5m -6)i },集合P ={-1,3}.M ∩P ={3},则实数m 的值为( )A.-1 B .-1或4 C.6 D.6或-14.满足方程x 2-2x -3+(9y 2-6y +1)i =0的实数对(x ,y )表示的点的个数是______.5.复数z 1=a +|b |i ,z 2=c +|d |i (a 、b 、c 、d ∈R),则z 1=z 2的充要条件是______.6.设复数z =log 2(m 2-3m -3)+i log 2(3-m )(m ∈R),如果z 是纯虚数,求m 的值.7.若方程x 2+(m +2i )x +(2+mi )=0至少有一个实数根,试求实数m 的值.8.已知m ∈R ,复数z =1)2(-+m m m +(m 2+2m -3)i ,当m 为何值时, (1)z ∈R; (2)z 是虚数;(3)z 是纯虚数;(4)z =21+4i . 答案:1.D 2.D 3. 解析:由题设知3∈M ,∴m 2-3m -1+(m 2-5m -6)i =3∴⎩⎨⎧=--=--06531322m m m m ,∴⎩⎨⎧-==-==1614m m m m 或或∴m =-1,故选A. 4. 解析:由题意知⎩⎨⎧=+-=--,0169,03222y y x x ∴⎪⎩⎪⎨⎧=-==3113y x x 或 ∴点对有(3,31),(-1,31)共有2个.答案:2 5. 解析:z 1=z 2⇔⎩⎨⎧==⇔||||d b c a a =c 且b 2=d 2.答案:a =c 且b 2=d 26.解:由题意知⎩⎨⎧≠-=--,0)3(log ,0)33(log 222m m m ∴⎪⎩⎪⎨⎧>-≠-=--03131332m m m m∴⎩⎨⎧<≠=--320432m m m m 且∴⎩⎨⎧≠<-==2314m m m m 且或,∴m =-1.7. 解:方程化为(x 2+mx +2)+(2x +m )i =0.∴⎩⎨⎧=+=++02022m x mx x ,∴x =-2m ,∴,02242=+-m m ∴m 2=8,∴m =±22. 8. 解:(1)m 须满足⎩⎨⎧≠-=-+.11,0322m m m 解之得:m =-3.(2)m 须满足m 2+2m -3≠0且m -1≠0,解之得:m ≠1且m ≠-3.(3)m 须满足⎪⎩⎪⎨⎧≠-+=-+.032,01)2(2m m m m m 解之得:m =0或m =-2.(4)m 须满足⎪⎩⎪⎨⎧=-+=-+.432211)2(2m m m m m 解之得:m ∈∅ 教学反思:这节课我们学习了虚数单位i 及它的两条性质,复数的定义、实部、虚部及有关分类问题,复数相等的充要条件,复平面等等.基本思想是:利用复数的概念,联系以前学过的实数的性质,对复数的知识有较完整的认识,以及利用转化的思想将复数问题转化为实数问题复数的概念如果单纯地讲解或介绍会显得较为枯燥无味,学生不易接受,教学时,我们采用讲解或体验已学过的数集的扩充的历史,让学生体会到数集的扩充是生产实践的需要,也是数学学科自身发展的需要;介绍数的概念的发展过程,使学生对数的形成、发展的历史和规律,各种数集中之间的关系有着比较清晰、完整的认识.从而让学生积极主动地建构虚数的概念、复数的概念、复数的分类第三题:完成命题(线面垂直的判定)教学的设计案例教学目标:使学生能够利用等价转化的思想证明立体几何问题,提高学生逻辑思维能力,培养学生由图形想象出位置关系的能力;利用所学知识解释生活现象,激发学生学习数学积极性,能辩证地看待问题,学会分析事物间关系,进而选择解决问题途径。

1、数学教学设计的基本过程包括哪些?答:数学教学设计指教师综合运用各种知识和技能,根据课程标准的要求,针对学生的实际,设计体现一定理念的教学,包括掌握和运用课程标准,理解和选择设计理念,分析和调整教材,了解学生,制定教学计划,编写教案。

具体包括以下过程:确立目标,分析内容,了解学生,设计活动,评价结果。

(1)确立目标包括远期目标,近期目标,过程性目标。

(2)分析内容的目的在于明确学习主题属于哪一类目标,它所包含的数学知识、方法有哪些;学生需要具备的数学知识前提是什么;学习素材与教学目标的联系是什么;评价项目可以考查哪些教学目标的实现情况等。

(3)对学生的了解应关注他们是否具备将要进行的数学教学活动所需要的知识与方法,还要了解学生的思维水平、认知特征、对数学的价值取向、学生之间在数学活动方面的群体差异等,这些都是设计合理数学教学的基本前提。

(4)设计活动。

学生是数学学习活动的主人,教师要设计有利于学生“观察、试验、探索、猜想、推理与交流”的活动。

(5)结果评价既有形成性评价——其目的在于改进教学,也包含总结性评价——目的是检查教学是否达到了设计的目标。

对以上内容的研究是高中数学教学设计的基本任务,如何运用这些内容和方法来解决教学问题就是高中数学教学设计的实施过程。

一般地,进行高中数学教学设计首先要对学习需要、学习内容、学习者、学习目标等几个要素进行分析。

2、完成数学概念(复数)教学的设计案例课题:数系的扩充——复数1.创设情境,引入新课我们的生活已经离不开数字,考试分数、选举票数、气温、雨量、时间、股票市场更是一个奇怪的数字空间,…,在社会生活和科学技术的一切领域中,数,已经成为了最基本的语言和不可或缺的工具了.在数学学科内部,毋庸质疑,数,是一个最基本的概念.教师:同学们随着年龄的增长,接触到的数越来越多,到目前为止,你们已经学过哪些数?学生(齐声):自然数、整数、分数、负数、有理数、无理数、实数.教师:讲得很好.实数可以分为有理数和无理数,有理数分为整数和分数,整数包括了自然数和负整数.这里面常用的数集有…自然数集N、整数集Z、有理数集Q、实数集R,它们之间的关系是教师:一个数集连同相应的运算及结构叫做数系.实数集已经是一个非常庞大的数字家族了.那么,还有没有其他的数呢?实数系是否就是最大的数系呢?那么今天呢,我们就来探讨这个问题——“数系的扩充”(老师板书:数系的扩充)2.复习回顾,承上启下教师:我们先一起来回顾从自然数集到实数集的扩充过程.自然数是数学的起点,其他所有的数都是从自然数衍生出来的,有没有同学了解自然数是怎样产生的呢?学生1:古时候人们打猎,比如说打到一头鹿或者两头鹿,要,要……教师:要什么?是不是要记下来了.学生1:对,是这个意思.教师:哎,是这样的,人类在生活和劳动中由于记数的需要,产生了自然数的概念.我国古书《易经》上也早有记载:“上古结绳而治,后世圣人,易之以书契”.结绳而治就是结绳记数,书契就是指在物体上刻痕,表示数目,当然,这些方法不仅在中国,世界各地都出现过,逐渐演化,就产生了自然数.自然数的全体构成自然数集N. 这是我们认识的第一个数系.自然数集中,进行加法、乘法的运算后,结果呢,仍是自然数,是吧?就是说自然数集中,加法、乘法的运算总可以实施.那么,减法运算呢?其结果是不是自然数?学生2:不一定,0-4就不是. 教师:哎,我把你这个式子变一下啊,构造一个方程 ,和简单的方程,它在自然数集中有解吗?生(齐声):没有.教师:能让它有解吗?生3(一部分):放在整数集中.教师:恩,整数集与自然数集相比,多了些什么数?生(齐声)负数.教师:哎,这样就有解也就是说如果引进负数,自然数集扩充到整数集,那么,整数集中加法乘法运算仍然适用,同时解决了减法在自然数集中不是总可以实施的问题.教师:那么,其他数呢?从解方程的需要这个角度考虑,你认为有没有引进分数和无理数的可能或必要?请给出你的设想或说明.同学们可以讨论.(学生讨论)教师:哪位来说说…说错没有关系,反正同学之间很熟悉,和我、其他听课老师呢,又不认识啊.(学生笑)来,请这位女同学说说.生4:教师:具体点.生5:这个方程在整数集中是无解的,因为1除以3不是整数,引入分数,整数集扩充到有理数集,就有解了.教师;好的,原有的加法、减法、乘法运算性质仍然适用,并解决了整数除法问题. 生: 这个方程在整数集中是无解的,所以要引入无理数的.教师:引入无理数,有理数集扩充到实数集了,实数集中,加法、减法、乘法、除法(除数不为0)总可以实施,是吧,并解决了正数的开方问题.教师:从数学内部来看,数集是似乎按照某种“规则”不断扩充着.有两点值得注意:新数集都是在原有数集的基础上“添加”了一种新的数得来的;在新的数集中,原有的运算及其性质仍然适用,同时解决了某些运算在原来数集中不是总可以实施的矛盾.教师:那么,历史上,负数分数无理数是怎么产生的呢?有没有同学知道?生:以前我们小学的课本上好象有分饼…,说一块饼如果有三个人来分的话就要用到分数了.负数我不太清楚.教师:好的.原始的分数概念确实来源于生活中对量的分割.说到负数呢,不能不提到40x +=我国古代的一本数学著作《九章算术》,听说过吗?生(极少数几个)(轻轻点头)教师:它成书于东汉初年,顾名思义,九个章节,里面共有246个数学问题.书中第8章“方程”研究的是解一次方程组的问题,和我们的解法基本上是一致的啊,求解时,在对方程进行两行之间的加减消元时,很可能会出现从0减去正数的情况,对吧?要使运算进行下去呢,就必须引入负数并建立相应的运算法则了.《九章算术》是世界上最早详细记载负数的概念和运算法则的著作,这是古代中国很了不起的一项成就.《九章算术》中,第二章“粟米”:粮食的按比例折换;第三章“衰分”:比例分配问题;第六章“均输”:合理摊派赋税;都已经涉及到了分数的概念和通分、约分及分数的四则运算等知识.从中看出,为了解决分配、测量中遇到的问题,人们需要引进分数.这里值得一提的是:无论是分数的确切定义、科学表示,还是分数的算法,最早建立起来的都是中国,比欧洲早1400年.这是中国对世界数学的又一杰出贡献.教师:无理数的发现有一个故事的,有同学知道吗?(一女生主动举手)教师:好的请你说.生:古希腊有个毕达哥拉斯学派,里面有个人,恩,就是遇到一个问题,正方形对角线长不可…不可度量吧,哦,不可用整数和分数表示,后来他被扔进了大海里.教师:好极了,确实是这样的,无理数的发现应该归功于公元前500年的毕达哥拉斯学派,“万物皆数”是这个学派的最高信条,就是说指世界上只有整数和分数,除此之外没有别的数,任何量都是可以用整数或分数来表示.你说的那个人叫希伯索斯,毕达哥拉斯的学生,有一天,发现了一个惊人的事实:若正方形边长是1,则对角线的长是多少呢?生(几个):啊.教师:但那时还没有无理数啊.这引起了惶恐与震惊,直接地导致了世界上第一次的数学危机.为坚持真理,希伯索斯残遭杀害,献出了自己宝贵的生命.(语气沉重,停顿)但是真理终究是真理,无理数终于被发现了.可以说,历史上是为解决度量正方形对角线长的问题产生了无理数.教师:回顾从自然数系逐步扩充到实数系的过程,我们感受到:从数学内部来看,数集是按照某种“规则”不断扩充着,这个前面讲过,从社会生活来看,为了满足生活和生产实践的需要,数的概念需要不断发展;那么,对“数”的寻求是否到此为止了呢?……请看屏幕.3.提出问题,探究交流16世纪,意大利数学家卡尔丹遇到了这样一个问题“将10分成两部分,使两者的乘积等于40”,请同学们动笔试一试,看看你能不能解决.请一位同学说说他对这个问题的解答情况.生:设一个数为x ,一个数为10x -,则有(10)40,x x -= 即210400x x -+=,该一元二次方程在实数集中无解.教师:其他同学有不同意见吗?…哦,没有啊,那么卡尔丹给出的答案是什么呢?他认为呢,把答案写成“55(打出屏幕)22(5510,(55540.+=+=-=对此你有何看法?可以发表任何评论.(学生交头接耳起来) 生:负数开方是没有意义的吧,依我目前的知识来讲是不成立的,这个, 好象,他搞错了吧…(大家笑)生:他是数学家,头脑不会比我们简单吧,会不会是一个新的什么东西啊,没学过的? 生:我看按照实数的运算法则,结果是符合题意的,好象没有矛盾啊.生:反正是没有意义的,乘起来怎么会有意义呢?如果成立的话,以前的东西好象许多都不对了似的,可能吗?生:两个无意义的数相乘结果不一定无意义吧?就象两个无理数相乘可能是有理数啊,哦,负负得正嘛.生:我们用的就是数学家发明规定的,即使他们不对,也可以这样规定下来运算.…教师:好的,同学们的想法很多,很好.其中有许多意见是和当时的数学家对这个问题的意见类似的,卡尔丹虽然是第一个把负数的平方根写到公式中的人,但他自己认为这是虚构的式子,没有意义.4.意义建构,形成概念请看一个更简单的方程,方程210x +=在实数集中无解.说明在代数方程的讨论中,实数集显然还不是足够完善.实际上这和卡尔丹遇到的问题本质上是一致的,都是负数能否开方的问题.联系从自然数系到实数系的扩充过程,你能设想一种方法,使这个方程有解吗?……生:引入一个新的数,规定它的平方等于负数-1.教师:哦?这是一个很大胆的想法!请问,你是怎么想出这个主意的?生:…其他的数原来也没有的呀,生:对,因为数学是人发明的,人有权对它作出新的定义.教师:前面数系的扩充过程证明我们可以根据需要发明出新的数.不存在的东西可以创造出来!是吧?有其他意见吗?大家能接受他的想法吗?生(一部分笑):不能,怪怪的,有些别扭.生(一部分):可以接受的.教师:还有其他同学呢?能接受一个数的平方是负数吗?能接受?!很了不起了哦!因为当时的许多数学家包括卡尔丹都一时都接受不了呢.(学生笑)教师:当时大家呢,为这个"怪物"也争论不休,垂青者有之,憎恶者有之.经过300年,才完全接受这是数.imaginary 是什么意思啊?生:想象的,假想的.教师:对,瑞士数学家欧拉取它的词头“i ”表示平方等于-1的“新数”,说明他心里觉得这种数是“新数”i ,给它一个名字,叫做虚数单位.规定一个数的平方可以是负数,那么,负数开平方的难题就迎刃而解了.对于虚数单位i ,我们规定性质:①i 2=−1;②实数可以与i 进行四则运算,进行四则运算时,原有的加法、乘法运算律仍然成立.比如,1+2i ,-2i 等,我们可以理解为,虚数单位i 非常顽强,它不仅同实数形影不离,而且还常常同实数结合起来.后人将虚数单位和实数有机地结合起来,写成a+bi 形式 (a 、b 为实数) .把形如 的数叫做复数.复数通常用字母z 表示,即(,)z a bi a R b R =+∈∈,其中,,a b 分别叫做复数z 的实部与虚部.当且仅当 时z 是实数a ;当0b ≠ 时,z 叫做虚数.当0,0a b =≠时,z bi =叫做纯虚数.0b =(0),(0)(0).b a bi b a =⎧+⎨≠=⎩实数当时复数z=虚数其中当时为纯虚数时 全体复数所组成的集合叫做复数集,记作C .复数的引入实现了中学阶段数系的最后一次扩充.5.数学运用,巩固概念教师:你能用韦恩图来表示复数集、实数集、虚数集、纯虚数集之间的关系吗?请一位学生上黑板画,其余同学在下面画.教师:他画好了,画得对吗?…不对啊,好,请举手这位同学上来帮他改.生(走到黑板前):他画的韦氏图看上去表示了复数除了实数和虚数,还有其他数,不对的,…好象不太好改,我重新画一下吧.教师:这样对了吗?对了是吧.根据图能看出四个集合间的那些关系呢?生:6.学生提问,拓展思维教师:现在,同学们一定对这个新的数感兴趣吧,那么,你想要进一步了解复数的什么知识呢?或者你认为对于复数有什么值得研究的问题?可以提出来.可以先小范围讨论.(学生讨论声音越来越响,慢慢地,大部分学生都在参与讨论了)教师:好,我们开始全部交流吧.谁先来?生(一部分):课代表先来!(学生笑)教师:好的,请课代表先来吧.生:我想知道,复数有没有什么价值?我看好象只有解方程有点用.教师:好的,这是一个很有意义的问题.以前学过的数,在生活中有实际的原型,比如负数,盈余与不足、收入与支出、增加与减少、前进与后退等都是它的实例.生:(点头)教师:而虚数闯入数的领域时,人们对它的实际用处一无所知,在实际生活中似乎也没有用虚数来表达的量或者原型,乍看,真的是“虚”无缥缈“复”杂的很.连莱布尼茨都说:“虚数是奇妙的人类精神寄托,它好象是存在与不存在之间的一种两栖动物.”但是,随着数学家的努力和科技的进步,复数理论越来越完善,越来越显出它的重要性,它不但对于数学本身的发展有着极其重要的意义,与其他数学知识例如向量、平面解析几何、三角函数等都有密切的联系.教科书有所涉及,但不完备.而且它在力学、电学及其他学科中都有广泛的应用.例如,在电学中利用复数表示交流电,虚数代表虚功,使得电工学计算大为简化.量子力学中的波函数必须以复数表示,反映了微观粒子本性的实质问题.换言之,微观世界深层次的自然规律需要复数.复数有很多实际应用,在掌握和会使用虚数的人眼中,虚数一点也不"虚".(学生露出惊异的神情)教师:还有问题吗?生:复数能比较大小吗?怎么比啊?好象不好比啊.教师:相等是大小比较的一种可能结果,那么你认为比较合理的复数相等的充要条件是什么?生(几个学生在座位上):…实部等于实部,虚部等于虚部.教师:对,因为a与b的值确定就能确定一个复数的.如果两个复数的实部与虚部分别相等,则称这两个复数相等.即两个复数相等的充要条件是它们的实部与虚部分别相等.①a+bi=c+di a=c , b=d ②a+bi=0 a=0 , b=0两个复数一般只能说相等或不相等,而不能比较大小.生:那个i除以i是什么?生(周围几个):复数除法呗.生:哦,你其实就是说如何进行四则运算?教师:复数是数,肯定需要研究算法.你对此的猜想或者期望是什么?生:和原来一样吧.教师:原来?是不是希望与实数的运算法则尽量相同或者类似?生(很多):(点头)教师:教科书后面就有介绍,与你的期望基本一致,相信你可以很轻松地学好.(学生笑)生:复数有几何意义吗?教师:哦?你是怎么想到这个问题的呢?生:实数有几何意义的,实数与数轴上的点一一对应,实数可以用数轴上的点来表示,那么复数是否也能用点来表示呢?好象数轴上又没法摆了.教师:你的想法很好,类比提出了一个很好的问题.高斯为此作出了重要贡献,复数是有几何意义的,同学们有兴趣可以自学教材上的内容.复数建立起几何意义后,复数理论才比较完整和系统地建立起来.几何表示可以使我们对虚数有一个新的看法.教师:课上的时间不多了,最后一个机会了,还有问题要提吗?生(部分):那复数系还能继续扩张吗?教师:估计大家都会想到这个问题,你们觉得呢?教生(齐):可能会的吧.教师:数的概念发展到虚数和复数以后,在很长一段时间内,连某些数学家也认为数的概念已经十分完善了,数字家族的成员应该已经都到齐了.可是1843年,英国数学家哈密尔顿又提出了"四元数"的概念.所谓四元数,是由一个标量(实数)和一个向量(其中x 、y 、z 为实数)组成的.形如t十xi十yj十zk的数叫“四元数”.那么四元数是否保持了复数的基本性质?答案却是否定的.第一,这种新数包含了四个分量;第二,这种新数不满足乘法交换率.这是对传统数系的革命.“四元数”的出现昭示着传统观念下数系扩张的结束.与此同时,人们还开展了对"多元数"理论的研究.多元数已超出了复数的范畴,人们称其为超复数.由于科学技术发展的需要,向量、张量、矩阵、群、环、域等概念不断产生,把数学研究推向新的高峰.这些概念也都应列入数字的范畴,但若归入超复数中不太合适,所以,人们将复数和超复数称为狭义数,把向量、张量、矩阵等概念称为广义数.尽管人们对数的归类法还有某些分歧,但在承认数的概念还会不断发展这一点上意见是一致的.让我们拭目以待.(学生表现得饶有兴趣,一部分学生窃窃私语,一部分学生露出诧异的神情)教师:同学们可能现在还听不懂啊,没有关系,现在打好基础,相信将来也许就定能理解这些知识了.7.提炼知识,课堂小结教师:时间原因,就不再讨论下去了,通过这节课,同学们有什么收获有什么感想呢?哦,打铃了,没有时间了,那我给同学们几点参考意见吧:第一、数的概念是逐步发展的,产生于实际需求与数学内部的矛盾.数系的扩充过程,体现了人类的理性思维和创新精神.第二、人类用了1000年得到负数概念,花了1000年才接受负数概念,花了几千年时间才理解无理数,又花了300年才理解复数.创造发明一个我们今天几天几个月就能学会的记号或东西,竟花费了如此漫长的时间.一切数学观念的产生都是迟缓的,所有观念最初出现时,几乎常是草创的形式,只是经过长期改进,才结晶为确定的东西,成为系统的严谨的逻辑形式.翻开我们面前的教科书,内容完整,逻辑严密,但实际上包含了人类许多的艰辛与曲折.所以在数学学习中,暂时遇到困难或者有不理解的东西,不必感到特别沮丧,不要放弃,而要持之以恒.第三、我是数学老师啊,要“王婆卖瓜”啦,…数学并不是一门枯燥呆板的学科,而是一门不断进步的生动有趣的富有创造性的学科.(学生笑)教师:希望同学们更加喜欢数学和热爱数学,勇于创新,勇攀数学高峰!(学生鼓掌)8.布置作业与思考题(屏幕出示,略)反思:这节课学生听的很认真,从数学的发展,人类对事物的实际需求出发,展开了一系列数的产生和发展的一个过程,让学生更好的认识数学,更加热爱数学,让他们觉得事实上这些数的产生和发展,数的发明创造是他们也能做到的。