四川茶馆文化及饮茶习俗

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:2

四川茶馆文化谈到四川的特色文化,那么四川的茶馆文化则是我们避无可避的一个话题。

俗话说:四川“头上晴天少,眼前茶馆多”。

茶馆在四川,可谓是遍布大小巷,尤在成都。

成都人不能一日无茶,坐茶馆是他们生活的组成部分。

因此,茶文化在成都已经被演变成独具巴蜀特色的“茶馆文化”。

当然,特色的四川茶馆文化必然是少不了特色的川茶。

四川盆地周围具有较广阔的丘陵地带,这里气候湿润,降水丰富,丘陵的排水性较好,再加了土壤呈酸性,这些都是适宜茶树生成的自然条件。

茶的源流最早可以追溯到史前的氏族时期,到了先秦时期,川茶由东部的巴族扩展到了西部的蜀地。

此时,茶在人们的生活中已经是十分重要的了。

两汉时期,川茶产区和产量都进一步的增加,茶叶市场开始出现。

唐及五代,四川已经成为全国茶叶的主产区,分布于成都平原周围和川南、川东的长江流域。

数十种川茶已经蜚声全国。

两宋时期,四川产茶占了全国的一半。

北宋开始实施大规模的“茶马互市”,并在成都设成都府路茶场,负责在四川产茶州县设买茶场,四川与藏区交接设卖茶场和买马场,进行茶马贸易。

至此今天,川茶仍在全国的茶市有着重要的影响力。

此间,就有闻名全国的蒙顶甘露茶和峨眉竹叶青。

由川茶的源流看来,四川人爱饮茶的习惯是由来已久的,所以我们也就不难理解茶馆文化在四川的流行的原因了。

四川的茶馆布置较为简单,但意在舒适。

小方桌、竹靠椅、骨瓷茶碗、紫铜茶壶。

这些可都是茶馆子的标配。

在成都茶馆喝茶喝的是盖碗茶,话说这盖碗茶还有所来历。

所谓“盖碗茶”,包括茶盖、茶碗、茶船子三部分,故称盖碗或三炮台。

茶船子,又叫茶舟,即承受茶碗的茶托子。

传闻是唐代西川节度使崔宁之女发明的。

由于原来的茶杯没有衬底,端茶时常常会烫着手指,于是,崔宁之女就巧思发明了木盘子来承托茶杯。

为了防止喝茶时杯易倾倒,她又设法用蜡将木盘中央环上一圈,使杯子便于固定。

这便是最早的茶船。

后来茶船改用漆环来代替蜡环,人人称便。

流传至今,就是所谓的盖碗茶了。

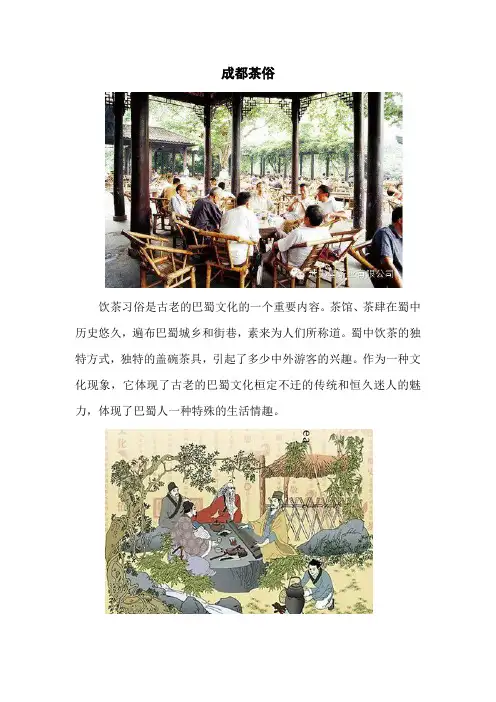

成都茶俗饮茶习俗是古老的巴蜀文化的一个重要内容。

茶馆、茶肆在蜀中历史悠久,遍布巴蜀城乡和街巷,素来为人们所称道。

蜀中饮茶的独特方式,独特的盖碗茶具,引起了多少中外游客的兴趣。

作为一种文化现象,它体现了古老的巴蜀文化桓定不迁的传统和恒久迷人的魅力,体现了巴蜀人一种特殊的生活情趣。

蜀人饮茶渊源自古。

早在西汉,资中人王褒的《僮约》里就记载了在西蜀一个寡妇扬惠家里烹茶的情景:“舍中有客,提壶行酤。

烹茶尽具,已而盖藏。

”当时喝茶是茶叶与水一块煮开以后再饮的,这是蜀人饮茶最早最明确的记载。

西晋时,张载登成都白菟楼,曾写诗赞叹成都茶的高贵:“芳茶冠六清,溢味播九区。

”所谓“六清”是指古代人所用的包括水、浆、醴、醇、医、酏等六种饮料,就是《周礼·天官·膳夫》说的“引用六清”。

张载说成都的芳茶冠于六清,这说明早在西晋时,成都的茶就已超过了“六清”,居于各种饮料的首位。

可见饮茶品茗在成都地区很早就已成为受人们欢迎的重视的习俗。

“盖碗茶”,是成都最先发明并独具特色。

所谓“盖碗茶”,包括茶盖、茶碗、茶船子三部分。

茶船子,又叫茶舟,即承受茶碗的茶托子。

相传是唐代德宗建中年间(780-783)由西川节度使崔宁之女在成都发明的。

到后世环底做得越来越新奇,形状百态,有如环底杯。

一种独特的茶船文化,也叫盖碗茶文化,就在成都地区诞生了。

这种特有的饮茶方式逐步由巴蜀向四周地区浸润发展,后世就遍及于整个南方。

茶花色白清香,沁人心脾,在“肉食者鄙”的时代,茶的清香便成为一种圣洁高雅的象征。

中国乃是世界茶文化的诞生地,西蜀是其中之一。

这是蜀人对祖国民族文化作出的值得骄傲的奉献。

四川茶文化知识四川茶文化知识四川是中国最早种茶、饮茶、售茶的地区之一,茶文化源远流长,距今已有2000多年历史。

下面,店铺为大家讲讲四川茶文化知识,快来看看吧!四川茶文化四川人尤其爱喝茶,爱泡茶馆。

坐在茶馆中,茶客们可看川剧、可听清音、可溜鸟、可打盹儿或者看看闲书、录像片、要么就两三个人凑在一块儿摆龙门阵,不时还有掏耳朵的、擦皮鞋的、算命看相的游走其间,大家都消遥自在,自得其乐,在这样的环境中你可以深深感受到社会群体的亲和,感受到成都茶馆儿的浓浓的地方特色。

俗话说,天下茶馆数中国,中国茶馆数四川,而成都茶馆素有“茶馆冠天下”之说;遍布大街小巷的茶馆已成为成都一大景观。

清末民初时,李劼人先生对成都茶馆的描述是“茶铺……“盖碗杯”分为茶碗、茶盖、茶托3部分。

因而也称“三件头”,相传为唐代四川节度使崔宁所发明。

后来这种茶具在民间流传开来而后全国仿造。

对于这种茶具的托捧方法也有要领,左手托茶沿,右手拇指中指提起茶盖,在碗面、碗沿上轻轻拨动,发出声响,然后将茶盖半沉入水中,由里向外慢慢滑动,这时只见绿波翻涌,翠叶沉浮,幻影游动。

饮茶时将茶碗送到嘴边,从茶碗与茶盖的`缝隙中嗫茶,茶水于舌边、舌根回荡。

如此分三次吞下,咕咕有声,此时口中是暗香飘动、芬芳乱窜。

行家们称此招为“三吹三浪”。

四川茶叶四川被认为是中国乃至世界种植、制作、饮用茶叶的起源地之一,茶文化源远流长。

四川也是中国产茶大省,茶业与茶文化,既促进了经济增长,又改善丰富了人民群众的生活。

但进入新世纪后,与全国比较,四川茶产业发展比较滞后,川茶知名度偏低、业界话语权不强,与四川茶业大省、茶文化大省的地位不相适应。

为振兴川茶,四川省委省政府提出打造茶叶强省,到2020年建成千亿茶产业的战略部署。

下载全文。

四川茶文化的基本介绍四川茶文化有着悠久的历史。

下面是店铺精心为你整理的四川茶文化的基本介绍,一起来看看。

四川茶文化的基本介绍成都人尤其爱喝茶,爱泡茶馆。

坐在茶馆中,茶客们可看川剧、可听清音、可溜鸟、可打盹儿或者看看闲书、录像片、要么就两三个人凑在一块儿摆龙门阵,不时还有掏耳朵的、擦皮鞋的、算命看相的游走其间,大家都消遥自在,自得其乐,在这样的环境中你可以深深感受到社会群体的亲和,感受到成都茶馆儿的浓浓的地方特色。

此外成都茶馆儿还有着不容小觑的社会功用,它起着"会客室"、"俱乐部"和"民事纠纷调解处"的作用。

旧时成都至般市民的住处不宽敞,有客来时,谈话不方便,于是主人手一挥:"走,吃茶去" 人们也习以为常。

欣然前往。

至于"俱乐部",中山街茶馆的"鸽市","百老汇"的"雀雀儿市"自不必说了,它们本身就含有"信鸽"、"雀雀儿市"俱乐部的性质,其他的比方说专门下各种棋的、唱"围鼓"的等形成的俱乐部茶馆也很常见。

除了休闲之外,还是重要的社交场所。

在旧社会,三教九流相聚在此,不同行业、各类社团在此了解行情、洽谈生意、看货交易;黑社会买卖枪支、鸦片也常在茶馆进行;袍哥组织的"码头"也常设在茶馆里。

这些茶馆大多还兼营饭馆、旅店。

每逢寒暑假,茶馆又成为争聘教师"六腊之战"的战场。

可以说,七十二行,行行都把茶馆当做结交聚会的好去处,茶馆成为社会生活的一面镜子。

旧社会的茶馆还兼有调解社会纠纷的职能。

亲朋邻里之间若出现了纠纷,双方约定到某茶馆"评理"。

凡上茶馆调解纠纷者,由双方当事人出面,请当地头面人物调解,双方参加辩论的对手经过一番唇枪舌战之后,由调解人仲裁。

四川茶馆中的茶艺语言

四川茶馆中的茶艺语言

四川茶馆中专事泡茶和续水的茶博士;,旧时称之为堂倌;。

现在人们尊称为师傅;或者叫服务员;,不少的师傅技艺十分高超。

且看他们的茶艺,七八位茶客围着矮茶桌坐定后,客人喊声泡茶;,师傅便应声而至。

只见师傅右手提着紫铜长嘴壶,左手五指分开。

夹着一摞茶碗、茶盖、茶船,来到桌前一挥手,茶船叮哨连声满桌开花,恰到好处地在客人面前各停一个,可谓分别就位;紧接

着把装好茶叶的茶碗放在一个个茶船上,左手扣住茶盖,紧贴茶碗,右手上的紫铜长嘴壶如赤龙吐水,待水将满碗时,忽地一收一翘,接着吧嗒一声,茶盖翻过去将碗盖住,全部动作快速、干净、利落,真是技精进乎道矣!

很多人都看过电视片《中国一绝》。

此片曾介绍过成都的方忠钰

老人表演的掺茶绝技。

看这位老人的表演,不能不令人叫绝。

方忠钰身手超凡,上世纪50年代时他双手连碗带盖能摞15副,高度足有60多公分,他两手能同时提壶掺水,茶毕送客,他一只

手端一只茶碗,拇指扣住碗盖,能把剩茶水倒得片叶不留,堪称绝活。

四川茶馆的茶艺,还生成了一些川味浓郁的茶馆语言。

《四川文

史资料集萃》(第6卷)刊有沈风志先生撰写的《四川茶馆》一文,

对成都茶馆语言作了较详的介绍,转录在后供人们了解:成都茶馆还有许多约定成俗;的、别致有趣的行业语言。

加茶叶叫做叶子,把茶叶放进茶碗叫做抓;每碗茶叶多的叫做饱;,少的叫做啬;,本来是饮茶或喝茶却叫做吃茶;,把开水第一次冲进有茶叶的茶

碗叫做发叶子;或泡茶;,开水温度不够,茶叶不沉底,一部分浮在水面上叫发不起;,讽为浮舟叶子;,开水放置稍久,温度已降低,叫做疲;,或说水疲了;。

中国茶道的不同中国茶道作为中华文化的瑰宝之一,历史悠久,流传广泛。

在不同的地域和民族中,茶道呈现出多种风貌和特色。

本文将以地域和民族为切入点,探讨中国茶道的不同。

一、四川茶道四川茶道以岷江流域为中心,融合了巴渝、川西和川南等多个地区的茶文化。

四川茶道强调“川茶韵味”,将茶的品茶艺术与川菜烹饪技艺相结合,形成了独特的川茶韵味茶道。

茶道师会使用川茶器具,如蓝釉紫砂壶、槟榔叶杯等,同时川剧变脸和川派歌舞等传统文艺形式也常在茶道表演中出现。

二、福建茶道福建作为中国茶叶的主要产区之一,福建茶文化深厚。

福建茶道,即闽南茶道,以福建南部沿海和闽南地区为主要传承地。

闽南茶道注重“福建茶神韵”,茶道仪式庄重严谨,独具匠心。

福建茶道的道具包括茶杯、花雕茶壶等,茶道表演中常常融入闽南音乐、歌曲和舞蹈等特色元素。

三、新疆茶道新疆作为中国的边疆地区,茶文化在这里形成了独特的风貌。

新疆与中亚、西亚等地的茶文化交流密切,新疆茶道因此呈现出异域风情。

新疆茶道注重茶叶的烹饪和泡制技艺,且多以砖茶、沱茶等为主要茶品。

茶道表演中,音乐、舞蹈、竹笛以及传统的维吾尔族歌曲等元素常常交织在一起,展示出多元文化的独特魅力。

四、藏区茶道藏区茶道是藏族人民在长期生产、生活实践中形成的茶文化。

藏区茶道以藏茶为基础,融入藏传佛教文化和藏族传统文化,形成了鲜明的特色。

茶道表演常常伴随着高原舞蹈、独具特色的藏剧表演以及藏族传统歌曲,充分展现了藏区茶道的神秘性和独特之处。

五、滇越茶道滇越茶道是中国茶道中的佼佼者,以滇南和越南北部为主要传承区域。

滇越茶道以普洱茶为核心,强调茶叶与茶具的和谐,注重茶质的回甘和茶汤的色泽。

茶道表演中,常常融入滇剧、越南传统音乐、舞蹈等元素,充分展现了滇越茶道的独特魅力和民族风情。

综上所述,中国茶道在不同的地域和民族中呈现出多样性和丰富性。

每个茶道都有其独特的文化背景和特色元素。

通过传承和发展茶道,人们能够更好地弘扬中华文化,使茶的韵味与人们的心灵相互交融,在喝茶的过程中感受到茶文化的魅力。

成都⽼茶馆习俗成都⽼茶馆习俗作者▏平叔成都历来就是座茶⽓浓厚的城市,成都除了美⾷,另⼀个最显著的标志就是茶馆。

成都⼈有事没事总喜欢在茶馆⾥泡着,喜欢在茶馆⾥⼀边喝茶,⼀边摆龙门阵,“冲壳⼦”。

正所谓“杯⾥乾坤⼤,茶中⽇⽉长”。

⼩茶馆⼤社会,茶馆⾥“汇聚三教九流之客,容留南来北往之风”。

所以这⼀个“泡”字就成了成都茶馆的灵魂。

难怪说“成都是个⼤茶馆,茶馆是个⼩社会”。

成都茶馆星罗棋布,数不胜数,但真正具有⽼成都乡⼟味道的茶馆却有着⾃⼰的讲究。

低矮的茶桌和⽵椅⼦,是⽼茶馆的标志,⽵椅⼦可以让⼈坐得很舒服。

⽵椅⼦可依可靠怎么坐都会很舒服,即便是坐上⼀整天也不觉得腰酸背疼,⽽且还凸显⼈们的坐功武艺⼗分⾼强,给⼈个个都能把茶馆坐穿的感觉。

成都⼈泡茶馆喜欢⽤盖碗喝茶,于是去茶馆喝茶也有“喝盖碗茶”的说法。

所谓盖碗乃成都本⼟原创发明,其由茶碗、茶盖、茶船三部分组成,每部分都有⾃⼰的功⽤。

茶船,⽤它端碗可以不烫⼿。

茶盖,可以使⽔保持温度,还可以⽤其来拨动茶⽔,使茶⾹四溢,滚烫的⽔也凉得快⼀些。

⽼茶客喝茶时,通常会先⽤盖⼦把⽔⾯的茶叶撇开,再从茶碗和茶盖之间的缝隙⾥吸允,相当科学。

⼀盏盖碗在⼿,寓意天地⼈和;⼀盏盖碗喝茶,处处蕴藏暗语。

茶盖朝下靠茶船,提醒茶倌掺⽔!茶盖上放⽚树叶或其它⼩东西,意思暂时离开⼀下,留茶。

茶盖朝外斜靠茶船,求助信号,表⽰茶客有困难。

茶盖⽴起放茶碗旁,意思钱没带够,想赊账。

茶盖朝上放进茶碗,表⽰⼈⾛了,可以收桌⼦了。

在⽼成都茶馆,负责掺茶倒⽔的叫茶倌。

他们⾝怀绝技,技艺⾼超。

他们摆茶船,放茶碗的动作那是简直是⼀⽓呵成。

先把壶嘴靠拢茶碗,只见他猛地把⽔壶向上抽抬,⼀股滚⽔从壶嘴⾥直泻⽽下,直接冲到茶碗⾥……这⼀招有个很⽓派的名字,叫做“龙点头凤摆尾”。

然后他⼀只⼿伸过来,那⼩拇指轻轻地把茶盖⼀翻,就把你⾯前的茶碗给盖上了。

那⼀套⼿法让⼈眼花缭乱,硬是令⼈叫绝。

现在这种玩法已经少见了,我都怀疑是不是绝迹了。

第一节饮茶风俗饮茶习俗是古老的巴蜀文化的一个重要内容。

茶馆、茶肆在蜀中历史悠久,谚语有说:天上青天少,地上茶馆多。

成都城市内外,大街小巷,大、小茶馆随处可见,堪称“锦城一绝”,也有这样的说法:四川茶馆甲天下,成都茶馆甲四川。

成都茶馆成为了一道靓丽的风景线。

1935年,成都卖得最火的《新闻报》载,成都当时有60万人口,共有667条街道,大大小小的茶铺有上千家;其中,有名号的茶铺就有599家。

也就是说,平均每条街都至少有一间茶铺。

那时的老茶铺大多是平民化茶铺,木桌,竹椅,盖碗茶,铜壶。

成都人喝茶,讲究的就是“休闲”二字。

不打麻将,不谈国事,老百姓管好自己就可以了。

茶水一般维持在四分钱一碗,白开水则更便宜,两分钱一碗。

到了上世纪六十年代,成都人流行喝“三花”,6分钱1碗,这个价格一直维持到上世纪八十年代。

此外,茶客可自带茶叶,那就只收白开水钱。

尽管现在成都城市建设日新月异,旧城改造步伐加快,许多街边小茶馆不复存在,但成都现有的茶楼、茶馆也有3000多家,从装修豪华的高档茶楼到路边的小茶馆应有尽有,消费从上百元到几元不等,生意都很不错,这在全国可是绝无仅有的。

据说当年华阳镇有一家茶铺,不知何故,生意就是不好。

茶铺老板于是请人写了一副对联,上联为:“为名忙,为利忙,忙里偷闲,且喝一杯茶去”;下联为:“劳心苦,劳力苦,苦中作乐,再倒一碗酒来”。

自从这副对联挂上茶铺大门两旁,立即引起许多人的共鸣,人们纷纷慕名前来,生意从此就好了起来。

老成都人喝茶还非常讲究,“非河水茶不喝”。

因为当时城区人口相对密集,井离阴沟、茅房较近,井水冲茶总有一股不舒服的味道,河水茶就没有这种怪味。

但据老茶客回忆,由于薛涛井当时地处偏远的郊区,离锦江又很近,所以薛涛井水冲的茶有一种特别清香,十分好喝。

据说,重庆的茶楼都曾慕名前来挑薛涛井水回去冲茶。

成都人饮茶有其独特的盖碗茶具。

一张竹子制的靠椅,一张低低矮矮的小方桌子。

“盖碗茶”,是成都最先发明并独具特色。

成都茶文化“坐茶馆”是成都人的一种特别嗜好,因此茶馆遍布城乡各个角落。

成都茶馆不仅历史悠久,数量众多,而且有它自己独特的风格。

无论你走进哪座茶馆,都会领略到一股浓郁的成都味:竹靠椅、小方桌、三件头盖茶具、老虎灶、紫铜壶,还有那堂倌跑堂...成都人喝茶讲究舒适、有味。

四川产竹,椅子都是代表四川茶馆特色的竹靠椅,让茶客想躺就躺就坐就坐,讲个舒服。

茶馆内卖报的、擦鞋的、修脚的、按摩的、掏耳朵的、卖瓜子豆腐脑的,穿梭往来,服务性的项目花样之多,也算成都茶馆一景。

进得茶馆往竹椅上一靠,伙计便大声打着招呼,冲上茶来。

冲茶这功夫是成都茶馆一绝,如同杂技表演。

正宗的川茶馆应是紫铜长嘴大茶壶、锡茶托、景瓷盖碗,成都人喜欢喝茉莉花茶。

伙计托一大堆茶碗来到桌前,抬手间,茶托已滑到每个茶客面前,盖碗咔咔端坐到茶托上,随后一手提壶,一手翻盖,一条白线点入茶碗,迅即盖好盖,速度惊人却纹丝不乱,表现出一种优美韵律和高超技艺。

如今全国的群众都知道成都是一个闲散的城市,生活节奏慢半拍,打麻将、泡茶馆蔚然成风。

对这样的评价我这个四川人自我安慰认为是褒贬皆有。

贬义就不说它了,褒义我认为是说我们日子过的悠闲、安逸、滋润,会享受小康。

四川成都最大的缺点是少太阳,不好听的话头是“蜀犬吠日”,有一定道理,也因此养成了这里人们爱聚拢在室内活动的习惯,反正外面也不灿烂,在屋头坐着还热闹一些。

正如谚语说的“头上青天少,眼前茶馆多”。

过去城市内外,凡大街小巷,大、小茶馆随处可见,也是“锦城一绝”。

不过这几年城市改造的步伐太快了,日新月异,很多街边边上的茶馆转眼就不见了,心里挺遗憾的。

还有说法是,“四川茶馆甲天下,成都茶馆甲四川”,现在茶馆和麻将并列成了成都市的风景线,有人统计每天有二十万人泡在茶馆和休闲场所里。

成都茶馆的格局和气氛与其他地方的茶馆比较很有差别,说它是属于“下里巴人”类型的吧,它也都设有雅间,可供各类人等消费。

四川作家陈世松写了一本书《天下四川人》有比较,他介绍北方茶馆是高方桌长条凳提梁壶泡茶,正襟危坐,喝得累人寡味。

四川喝茶规矩

四川作为一个茶文化底蕴深厚的地方,喝茶有着自己的规矩和仪式。

下面就来了解一下四川喝茶的规矩吧。

四川喝茶要注意茶具的摆放和使用。

茶具要摆放整齐、干净,不可杂乱无章地堆放。

茶杯要选用透明的杯子,不要使用有色玻璃杯。

茶壶要选用紫砂壶或铁壶,壶口要细薄,出水流畅,以保证茶汤清香。

四川喝茶要注意先后顺序。

首先要烫杯,然后放入茶叶,再注入热水,几分钟后就可品尝了。

在品尝之前,还要先闻香,再品滋味,以体验茶叶的香气和口感。

四川喝茶要注意禁忌。

首先,不要用嘴直接吹凉茶,应该放在一旁自然冷却。

其次,不要用茶叶搅动茶水,以免破坏茶叶的形状和香味。

最后,不要喝过浓或过淡的茶水,以免影响口感。

四川喝茶还有一些特别的仪式。

如川茶的“倒茶”,就是将茶水倒入杯中一半,然后再倒回壶中,这样可以让茶叶充分发挥香气。

还有川茶的“敬茶”,就是在品尝前先向长辈或客人敬茶,以表达尊敬之意。

四川喝茶一定要注重礼仪和规矩,以体现文化底蕴和尊重他人。

同时,也要注重品质和口感,以品味茶叶的香气和味道。

希望大家在

喝茶的过程中都能体验到四川的茶文化魅力。

四川喝茶风俗

喝茶习气是陈旧的巴蜀文明的一个重要内容,一般来说,吃完早饭,而今日刚好没什么活生的我们或许是老我们便纷繁的涌向茶馆。

成都人喝茶有其共同的盖碗茶具,即:茶盖、茶碗、茶船子。

一张竹子制的靠椅,一张低低矮矮的小方桌子,还有茶馆里茶房的沏茶师傅的手工,信任若是您有时机亲身目击,您一定会兀自惊奇不定的。

成都人特别爱喝茶,爱泡茶馆。

坐在茶馆中,茶客们可看川剧、可听清音、可溜鸟、可眯瞪或许看看闲书、录像片、要么就两三小我凑在一块儿摆龙门阵,不时还有掏耳朵的、擦皮鞋的、算命看相的游走其间,我们都消遥自在,自得其乐,在这样的环境中你能够深深感遭到社会群体的亲和,感遭到成都茶馆儿的浓浓的地方特*。

此外成都茶馆儿还有着不容小觑的社会功用,它起着“会客室”、“沙龙”和“民事纠纷调停处”的效果。

旧时成都至般市民的住处不宽阔,有客来时,说话不方便,所以主人手一挥:“走,吃茶去”我们也习以为常。

欣然前往。

至于“沙龙”,中山街茶馆的“鸽市”,“百老汇”的“雀雀儿市”自不必说了,它们自身就富含“信鸽”、“雀雀儿市”沙龙的*质,其他的比方说专门下各种棋的、唱“围鼓"的等构成的沙龙茶馆也很常见。

成都最先发明的饮茶风俗,一个茶杯分三部分,喝茶名堂多茶馆,是一种文化,更是一种生活。

据史料记载,中国最早的茶馆起源于四川。

据《成都通览》载,清末成都计516条街巷,而茶馆就有454家,几乎每条街巷都有茶馆。

在老成都的文化中,茶馆文化算是最经典文化之一了,成都人最典型的休闲生活方式之一就是泡茶馆,那种与生俱来的从容和骨子里的悠闲,再没有比泡茶馆更能体现了。

泡茶馆,自然是要喝茶了,四川人民有一个传统的饮茶风俗,那就是盖碗茶。

说起盖碗茶,想必大家在很多古装剧上都有看到过,尤其是清朝宫廷剧经常出现,是一种上有盖、下有托,中有碗的茶具,又称“三才碗”,一手握住茶托,另一手用茶盖在水面轻轻刮一刮,闻香舒腑,再倾碗将茶汤徐徐送入口中,品味润喉,提神消烦,那滋味,那意境,好不惬意,好不悠哉。

鲁迅先生在《喝茶》一文中曾这样写道:“喝好茶,是要用盖碗的。

于是用盖碗。

果然,泡了之后,色清而味甘,微香而小苦,确是好茶叶。

”所谓“盖碗茶”,是成都最先发明并独具特色,而且名堂特别多。

包括茶盖、茶碗、茶船子三部分,故称盖碗或三炮台。

茶船子,又叫茶舟,就是我们常说的茶托,最早的茶船相传是唐德宗年间,由西川节度使崔宁之女在成都发明的。

起初是因为茶杯经常烫着手指,于是崔宁之女就巧思发明了木盘子来承托茶杯,同时她又设法用蜡将木盘中央环上一圈,用来固定杯子,防止喝茶时茶杯倾倒。

后来茶船改用漆环来代替蜡环,再后来各种新颖百态的环底被造出来,有如环底杯。

于是一种独特的茶船文化,也叫盖碗茶文化,就在成都地区诞生了。

后来这种特有的饮茶方式逐步由巴蜀向四周地区浸润发展,清代京师(北京)颇为盛行,皇室贵族,以及高雅茶馆,皆重盖碗茶。

如今,在成都很多茶楼、茶馆,还是将盖碗茶作为一种传统饮茶方法,一般家庭待客,也常用此法饮茶。

在成都茶馆喝盖碗茶,还有很多特殊的讲究:品茶之时,茶盖置于桌面,表示茶杯已空,跑堂伙计会很快过来将水续满;若将茶盖扣置于竹椅之上,则表示人未走远,少时即归,自然不会有人侵占座位,跑堂也会将茶具、小吃代为看管。

浅谈成都茶馆文化从变脸到灯会,从火锅到喝茶,无一不体现着成都的民俗文化。

先来解解字,民俗说白了便是人民的风俗习惯,风俗习惯又是什么,是指民众的生活、生产、风尚习俗。

在成都,市区有茶楼,小巷有茶摊,公园有茶座,大学有茶园,处处有茶馆。

尤其是小巷子里,走个两三步,便会闪出一间茶馆来,而且差不多都座无虚席,茶客满棚,生意好得不敢让人相信。

究其所以,也无非两个原因:一是茶客们喝茶的时间又特别长,一泡就是老半天。

一来二去,茶馆里自然人满为患,二是现在成都人都喜欢在茶楼里谈生意,办公,聊家常,其他地方的人做这些事情都往咖啡厅跑,可见在成都,茶馆的地位远远超于咖啡厅。

难怪有人不无夸张地说,成都人大约有半数左右是在茶馆里过日子的。

成都的茶馆文化,是外来新生事物所不能替代的。

也是一个不会走向衰败的民俗文化。

四川茶馆文化及饮茶习俗中国人饮茶的历史源远流长,就跟西方人爱喝咖啡一样,这成了我们标志性的习俗。

对于巴蜀人来说,这里不仅拥有得天独厚的自然条件可以产好茶,而且人们爱茶、饮茶的风气更是遍及生活的每一个角落,不管是有身份的高官,还是有钱富商,乃至为生计四处奔波的下层贫民,都离不开茶;在各种场合也都可以找到茶的身影,比如接待外宾的政府会议室里,接待客人的普通家庭,休憩时的大树下等等。

当然也有专门饮茶的地方,茶馆。

久而久之也就形成了巴蜀地区独特的茶馆文化,与川人懒散闲适的生活状态相映成趣。

首先,先来谈一谈颇具特色的川茶。

四川能形成独特的茶文化,这当然跟茶叶的好坏后直接的关系。

茶叶好了,人们喝着顺口,自然也就成了习惯,慢慢地也就形成了文化,并一直流传至今。

四川饮茶的历史就要回溯到秦汉以前了。

公元前59年,东汉的王褒在《僮约》中写到:“武阳买茶,杨氏荷担。

”这就说明在东汉的时候,喝茶不但受到巴蜀人民的喜爱,同时已经形成了一种社会风尚,不仅如此,也形成了专门的茶叶市场——“武阳”,可见茶叶在此时已经商业化了。

唐代时,四川出现了较大规模的茶园,并因此闻名全国。

可见川茶已经走出了四川,并影响全国。

宋代陆羽在《茶经》中记载了唐代五十多种名茶,这当中,就有十几种出自四川。

这里要特别介绍的是被陆羽誉为“天下第一茶”——蒙顶甘露茶,这也出自四川。

蒙顶甘露茶,顾名思义,产自四川名山蒙顶,所以也叫蒙顶茶。

甘露在梵语是“念祖”之意;二说是茶汤似甘露。

甘露茶采摘细嫩,制工精湛,外形美观,内质优异。

其品质特点:紧卷多毫,浅绿油润,叶嫩芽壮,芽叶纯整,汤黄微碧,清澈明亮,香馨高爽,味醇甘鲜。

历代文人墨客留下了不少赞颂蒙顶茶的文章:白居易在《琴茶》一诗众写道:“琴里知闻惟《渌水》,茶中故旧是蒙山。

”唐代黎阳《蒙山白云岩茶》诗中称颂“若教陆羽持公论,应诗人间地一茶。

”宋代文人《谢人寄蒙顶新茶诗》:“蜀土茶称圣,蒙山味独珍。

”文彦博在《谢人惠寄蒙顶茶》诗中云“旧谱最称蒙顶味,露芽云腋胜醒醐。

”明代钱椿年《茶谱》中记述:“茶之产于天下多矣!剑南油能顶石花,湖州油顾渚紫笋,峡州油时涧明月……其名皆著。

品地之,则石花最上,紫笋次之……”清朝赵恒叶留油“色淡香长自仙”的佳句。

从这些文辞优美的词句中,我们不难体会道历代文人对蒙顶茶的酷爱程度之深。

除此之外,当然还有很多其他品种的茶,比如峨蕊、观音仙茶、九顶雪眉等,多种价位满足了不同层面人民的需求,这也是保证全民饮茶的一个基础。

四川泡茶的艺术也形成了独具一格的特色。

正宗的川茶要用铜茶壶、锡茶杯托和盖碗泡茶、品茶,这也就是四川有名的“盖碗茶”。

“盖碗茶”有三件头不能少,茶碗、茶盖、茶船,设计这三件套并不是仅仅讲求好看而已,它们各有各的用处:茶碗上大下小,体积适中,便于冲茶;茶盖保温透气,搅水隔叶,便于饮茶;值得一说的是这个茶船,据说,茶船是在四川发明的。

唐代后期,四川节度使崔宁的女儿在饮茶时,怕茶烫手,就用碟子托着,但她又怕茶杯倒了,便用蜡把杯子固定在碟子中间。

不久后,崔宁命令工匠用漆环代替蜡,做成茶碟,招待宾客时用其盛茶,宾客都觉得很方便。

慢慢地,茶船就传播开来了,有的又称其为茶托或茶盘。

主要用途还是端茶时能隔热免烫。

此外,倒水冲茶的水必须是刚烧沸的开水,头道谁只盛半盏,又叫“养叶子”。

等到干茶叶滋润舒展开来了,才冲第二道,这时滚烫的开水冲击着舒展开来的茶叶在茶碗里上下翻腾,最后才慢慢地在展底静下来。

这样茶才算泡好了,这才可以引用。

特别是成都茶馆里有专门泡茶的“堂倌”,泡茶艺术更是一绝。

堂倌是成都茶馆的灵魂,这里暂不详述,在下面谈茶馆的一节中会有详细论述。

既然人人都爱喝茶,当然也就形成了一个特定的喝茶聚居地——茶馆。

四川有一句谚语:“头上晴天少,眼前茶馆多。

”的确,在四川,茶馆是随处可见的,不管是繁华的城市还是偏陋的乡村。

市中心有高档茶座,乡里有茶摊,公园有茶坊,大学有茶园。

这与四川人喜欢休闲的生活态度和缓慢的生活节奏是相适应的。

教育家舒新城写到,三十年代成都:“在茶馆里,无论哪一家,自日出至日落,都是高朋满座,而且常无隙地。

”薛少铭也说:“住在成都的人家,有许多是终日不举火,他们的饮食问题,是靠饭馆、茶馆来解决。

在饭馆吃罢饭,必再到茶馆去喝茶,这是成都每一个人的生活程序。

饭吃得还快一点,喝茶时一坐三四个终点。

这里我们就来讲讲四川的茶馆文化。

俗话说:“北京衙门多,上海洋行多,广州店铺多,成都茶馆多。

”可见成都的茶馆在全国来说都是很有影响的,同时它也颇具特色。

第一,成都茶馆的家具就很有特色,茶馆里都是竹靠椅、小方桌、三件头盖碗杯、老虎灶、紫铜壶。

第二,上文我们提到的堂倌也是一绝,这里详述如下。

成都茶馆里的堂倌个个身怀绝技,茶馆生意的好坏,也往往取决于堂倌掺茶的技艺是否娴熟老到。

成都的茶馆,只要茶客一进门,堂倌便会先声夺人,在高声迎客的同时,又是端椅子又是擦桌子,极为热情周到地为客人安排座位。

即使是来了七八个茶客,但只要待客人一坐稳,点出茶名之后,不大一会儿,堂倌便会用右手提来一个锃亮的紫铜壶,左手臂夹一摞茶具,只见挥手之间茶船子满桌子滚动绽出花来,霎时又一个个有条不紊、恰到好处地摇晃到每个客人面前定位。

堂倌又会随之将已经装了茶叶的茶碗放在茶船之上,左手扣住茶盖贴住茶碗,右手提着茶壶,只见水壶凌空一收一放之间,热水在空中划出一道弧光,随之滴水不洒全部准确无误地注入茶碗之中。

堂倌沏茶的动作一气呵成干净利落,可谓独具一格妙趣横生,简直可以称之为一种艺术,这种掺茶技艺透着一股股浓浓的川味儿,令客人尚未饮茶便茶兴已浓。

成都一位老茶博士(在四川茶馆里,人们把专门泡茶和续水的人叫做“博士”)深受更加超凡,他双手连碗带盖能摞15副,同时还能提壶续水。

客人走后,她手端茶碗,拇指扣住碗盖,能把剩下的茶水倒得一点不留。

掺茶这项活路,在堂倌们精益求精的努力和茶客们的支持下,发展成为四川茶馆里的一道标志性的风景线,也使掺茶成为四川茶馆里特有的茶艺表演。

第三,四川的茶馆的社会角色非常复杂,并不仅仅是个喝茶的地方,它的功能已经远远超出它的字面含义。

四川的茶馆不仅仅是供人休闲和工作的地方,而且也是个娱乐中心,还经常成为社会生活和地方政治的中心,是各种人物的活动舞台,大家在这里会友、交易、推销、卖艺、闲聊或者无所事事、随处打望。

先说,它的休闲功能吧。

老茶客们喝茶已经养成了一个习惯。

正宗的老茶客往往在早晨刚睡醒的时候就起床直奔茶馆。

及至茶馆才从梦中醒过来,点好茶,先得呷一小口漱漱口,再把滚烫而又清香的茶汤喝下去,这才觉得神清气爽,才真正从梦里清醒过来。

茶馆对于一个男人来说是一个毫无拘束的地方。

如果他感觉燥热,可以剥掉衣服赤裸上身;如果他需理发,理发匠可就在他座位上服务,而不管剪下的头发经常飞入自己和他人茶碗之中;脱下鞋让修脚师修趾甲在茶馆也无伤大雅;如果感到寂寞,可以听别人闲侃,或加入其中,即使互不认识;在茶馆里从不受时间限制,如果有急事去办,只需把茶碗推到桌中央并告诉堂倌“留着”,数小时后,还可以回来继续品那杯茶。

在茶馆里,茶客们获得了休闲和放松。

除此之外,茶馆还有一个吸引人的地方,就是大摆龙门阵。

形形色色的人在这里相聚,人聚集得多了,呆的时间长了,自然要互相交谈,谈得口干舌燥了,正好就这茶水润润嗓子,同时茶水还能健脑提神,这是多么惬意的事啊。

正所谓人多嘴杂,他们可以把一件普普通通的小事添油加醋地摆得十分复杂,这样一方面让话题更加精彩,另一方面也能发泄平时的情绪,一举两得。

这样龙门阵才有了生命力,才能流传至今。

龙门阵的内容本来就五花八门,包罗万象,什么都可以谈,有古代的秘闻轶事、眼前发生的事、乡间旧事、光怪陆离的故事、正经深沉的社会话题、嬉皮笑脸的荤段子等等。

另一方面,茶馆也是个十分热闹的娱乐中心。

许多艺人在那里卖艺为生,茶馆也借精彩的演出吸引顾客。

实际上成都早期的剧场即产生于茶馆。

每当夜晚,穷街陋巷一片漆黑,下层人民则聚集在明亮拥挤的茶馆听评书。

评书先生的精湛技艺吸引听众日复一日、甚至年复一年到同一地方听书。

说书先生不仅提供了娱乐,而且普及中国历史知识。

他们不自觉地散布着正统的价值观,把诸如忠、孝、礼、智、信等灌输到那些没有受过教育的人们的头脑中,他们也可被视为大众的教育者。

各种民间艺人使茶馆文化更为丰富,他们大多是当地人,但也有的来自外省,如唱大鼓书的多来自华北。

以至于茶馆成了唱戏听书的固定场所。

你还没走入茶馆,就能听得见咿咿呀呀的唱戏声。

通常,茶馆里男女老少都有,茶桌上没人一杯盖碗茶。

茶馆前面搭着小小的戏台,这是吸引品茶人眼光的一个地方。

虽说这里是唱戏的固定场所,但这毕竟是茶馆,与戏院里唱戏的打扮还是有些区别的,在这里唱戏,通常都是平常打扮,只有部分地方才穿正规的戏装。

唱戏的时候,一般都是你唱罢之后我登场,闲下来的演员还会走到台旁,与旁边的茶客聊天。

当台上的演员快要唱完时,下面的演员就会上台接着唱。

茶客们不在乎演员的外在服饰,欣赏的是演员的神态和唱腔,边欣赏边时不时地把碗盏送到嘴边品茶,享受至极。

茶馆里可以看戏、听评书,这也就说明茶馆同时也是进行经济活动的场所。

除此之外,成都的茶馆里还活跃着形形色色的经济活动,同时也被茶客们接受和喜爱。

比如说,掏耳匠、理发匠、修脚师、买零食的小贩等等。

在旧社会,茶馆还有调节社会纠纷的职能。

亲朋、邻里间若是出现纠纷,双方便会约定到某茶馆去评理,上茶馆调节纠纷的人都是双份当事人出面青睐的。

双方经过一番唇枪舌剑之后,有调解人进行仲裁,如果双方都存在过失,则各付一半茶钱,如果一方理亏,则要认输赔礼,包付全部茶钱,这就是“吃讲茶”。

生活无着的人走投无路了,到茶馆去求救,往往会得到资助。

这些求助事件的解决过程也有特定的暗语、手法。

据说去茶馆求救的人,若是“犯了事”,求救就带一定的隐秘性:求救者装着若无其事的样子去茶馆喝茶。

堂倌掺第二次水时找不到茶盖(掺了茶要帮茶客盖茶盖)。

求救者揭起桌上的帽子露出茶盖,堂倌见此即会邀客人后堂说话。

茶铺老板问清事由,一般会助以盘缠,指以前程。

所以说,老茶馆是旧时的“民间法庭”和“江湖救急处”的这个说法也还是有道理的。

在现代社会,成都茶馆儿在当地还有着不容小觑的社会功用,不管是哪个社会层面的人都离不开茶馆,成都茶馆发展开始趋向于多元化的发展,茶馆里,往往附设棋牌、足浴、住宿等诸多项目,也为它增添了新的活力。

所以,在四川,茶馆的地点、风格、档次、文化有很大的差别,以至于现在的茶馆也有很多种名字,人们一般不称茶馆,而叫“茶铺”、“茶园”“茶厅”、“茶楼”、“茶亭”、以及“茶坊”等等。

这里略举现代茶馆功能几例如下。

茶馆有的发张成为商务休闲娱乐永的高级茶座,及相当于工作上的会客室。

成都人谈生意、谈工作,最爱去的就是商务休闲娱乐茶馆。