简谈《怀仁集王羲之圣教序》的印本(三)

- 格式:doc

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:7

《怀仁集王羲之书圣教序》是中国书法史上的经典之作,被誉为“天下第一行书”。

它是唐代书法家怀仁和尚在唐太宗贞观年间,根据王羲之的书法作品集字而成的一篇序文。

这篇序文共32行,每行84字,全文共2600余字,是一篇非常珍贵的书法珍品。

这篇序文的书法风格非常独特,它融合了王羲之的行书和草书的特点,笔法流畅自如,气韵生动,给人以极高的艺术享受。

同时,这篇序文的内容也非常珍贵,它记录了唐太宗对佛教的尊崇和对王羲之书法的推崇,具有重要的历史价值。

《怀仁集王羲之书圣教序》的流传非常广泛,它被誉为“天下第一行书”,成为了中国书法史上的经典之作。

你想知道这篇序文的原文吗?。

王羲之行书《怀仁集王羲之圣教序》,此版本最好,堪称书学

经典

王羲之圣教序版本有好几种,比较出名的就是“怀仁集王羲之圣教序”,拓本碑文共30行,每行八十五六字不等,原碑现存陕西省西

安碑林内。

《怀仁集王羲之圣教序》,是唐太宗李世民为玄奘从印度取经归来翻译的佛经写的一篇序以及唐高宗李治所写附记,之后附有《心经》一篇,弘福寺和尚怀仁奉敕出内府所藏王羲之真迹,历二十余年,所集王羲之行书碑,此碑于唐高宗咸亨三年建立,由诸葛神力勒石,朱静藏镌字。

该碑现藏于西安碑林,计三十行,行八十余字,共两千四百余字,字数较多,是历来公认的学习王羲之行书的最佳范本。

此碑自宋以后不断被翻拓,流传版本很多,现民间流传不外两种版本,一是原碑拓本,一是翻刻本。

而原拓本又分早期宋拓本及之后各朝代拓本。

由于年代久远,碑面不断风蚀,笔画由肥渐瘦,字迹损泐逐渐增多。

故一般认为北宋拓本优于南宋后拓本,现市面所见版本多是文物出版社及上海古籍书店印行,而以文物出版社1965年5月出版的拓本为佳,俗称肥本,笔画丰腴,骨肉亭匀,卷后由董其昌、郭尚先题跋。

怀仁集王圣教序版本比较圣教序碑从古至今,历代的法书刻本及印刷的出版物字帖不计其数。

其中著名的有以下几种:墨皇本墨皇本外观翁方纲本内库本刘铁云旧藏西博藏本三井藏本安思远藏本陕西博物馆刘正宗彩印郭尚先拓本宋拓本(明刘正宗旧藏)此册《怀仁集王书圣教序》系北宋拓本,纸墨相宜,捶拓精致,蜡光如新,是国内现存较好的拓本。

原碑立于西安碑林。

此本原为明代刘正宗旧藏,每行约十一字,经重新割裱,每行约九字。

中国历史博物馆藏(张应召藏传世最善本)传世最善本集王圣教序中国历史博物馆藏帖后有王壮弘的介绍文章以唐拓为善本,一般都为宋拓,《纷纠、何以、出》字无损为最善本,此本虽不可说唐拓,但当在诸宋拓本之前。

朱翼盦藏本故宫藏北宋早期拓本朱卧庵本前明拓本(三奥未损本)南宋拓本国家图书馆藏圣教序北宋及南宋拓本存世总量应该在100本左右,北京故宫就有20多本。

现存世最早的拓本是项元汴收藏的五代拓本,在三井纪年美术馆。

集王聖教序王鐸本北宋拓三井文庫集王聖教序松煙本北宋拓三井文庫集王聖教序王澍本北宋拓三井文庫集王聖教序顏培湖本北宋拓東京國立博物館集王聖教序墨皇本北宋拓天津市藝術博物館集王聖教序張應召本北宋拓上海圖書館集王聖教序王世懋本北宋拓故宮博物院集王聖教序吳雲本北宋拓安思遠藏集王聖教序謝肇制本南宋拓上海圖書館集王聖教序徐以升本南宋拓上海圖書館集王聖教序蔣衡本南宋拓上海圖書館集王聖教序宋拓浙江中凱圖書《大唐三藏圣教序》碑文太宗皇帝对王羲之历来崇拜得五体投地,千方百计搜购王羲之遗作,甚至民间留下他以不光彩手段偷贴的佳话。

他亲自为《晋书·王羲之传》作论,直认“心慕手追,此人而已”。

怀仁发愿集王字刻《圣教序》,可谓是双重马屁,无疑能大大加重《圣教序》这块佛教护身符的份量。

然而恐怕他一开始也没想到这个事情会这么难。

从贞观二十二年(648年)到咸享三年(672年)共24年,怀仁从内府所藏王帖中逐字集书,个别缺字不惜重金相求,前后耗去千金,终于集成《圣教序》碑上全部字数。

怀仁集王羲之圣教序书法作品圣教序是唐太宗创作的作品,后由沙门怀仁集王羲之书法字体制作成了书法作品。

这部作品有非常高的艺术特色与魅力。

下面是我整理的。

唐贞观十九年公元645年二月,玄奘法师在印度求法十七年后,携梵本佛典到长安,太宗见之甚喜。

当年三月,玄奘奉命居弘福寺,并从事译经。

贞观二十二年公元648年,太宗亲自为之撰序,皇太子李治,后为唐高宗作记,此序和记,与太宗御敕、皇太子笺答、玄奘所译心经,由弘福寺沙门怀仁从唐内府所藏王羲之书迹及民间王字遗墨中集字,历时二十余年,于咸亨三年公元672年刻成此碑,全称为[大唐三藏圣教序]。

碑高九尺四寸六分,宽四尺二寸四分,行书三十行,每行八十三至八十八字不等,惜今已断裂。

现存西安碑林。

怀仁是长安弘福寺僧,能文工书,受诸寺委托,借内府王羲之书迹,煞费苦心,历时二十四年,集摹而成此碑。

遂使“逸少真迹,咸萃其中〞。

碑文选自王书各帖,如知、趣、或、群、然、林、怀、将、风、朗、是、崇、幽、托、为、揽、时、集等字皆取自?兰亭序?。

由于怀仁对于书学的深厚造诣和严谨态度,致使此碑点画气势、起落转侧,纤微克肖,充分地表达了王书的特点与韵味,到达了位置天然、章法秩理、平和简静的境界。

〞?大唐三藏圣教序?原文太宗文皇帝制弘福寺沙门怀仁集。

晋右将军王羲之书。

盖闻二仪有像。

显复载以含生。

四时无形。

潜寒暑以化物。

是以窥天鉴地。

庸愚皆识其端。

明阴洞阳。

贤哲罕穷其数。

然而。

天地苞乎阴阳,而易识者。

以其有像也。

阴阳处乎天地。

而难穷者。

以其无形也。

故知像显可徵。

虽愚不惑。

形潜莫睹。

在智犹迷。

况乎佛道。

崇虚乘幽控寂。

弘济万品。

典御十方。

举威灵而无上。

抑神力而无下。

大之那么弥于宇宙。

细之那么摄于毫厘。

无灭无生。

历千劫而不古。

假设隐假设显。

运百福而长今。

妙道凝玄。

遵之莫知其际。

法流湛寂。

挹之莫测其源。

故知蠢蠢凡愚。

区区庸鄙。

抆其旨趣。

能无疑惑者哉。

然那么大教之兴。

基乎西土。

腾汉庭而皎梦。

照东域而流慈。

简谈《怀仁集王羲之圣教序》的印本(二)作者:鲁大东来源:《中国钢笔书法·书画教育》2012年第12期在讲述了两个传奇故事以后,下面将进入相对枯燥的版本和印本流水账。

当然,不论是从传世宋拓本的质量和数量,《集王圣教序》都堪称史上最强,这一点就足够传奇。

而从学习书法的角度,传世宋拓本,往往不以时间早晚论优劣,而是按照拓工的技术判高低。

名号喊得最响的是所谓的“墨皇”本,因为他的收藏者清末满族书画与拓本大藏家崇恩在拓本首页右上侧隶书“墨皇”二字。

拓本册页匣装,一共46开,崇恩的题诗和题跋就占了16开,还不算碑文旁边的朱笔和墨笔批注19则,所以这个拓本也叫崇恩长跋本。

每开2页,每页四行,每行约10字,白麻纸拓本。

崇恩藏《集王圣教序》宋拓本有7本之多,而他在题跋里认为只有这本才是“天下法书名碑第一,吾家宋拓墨宝第一”。

(见图1)道光二十六年(公元1846年),崇恩以重金从孙尔准处卖来这个“天下第一”,极为珍爱,带着它宦游东西,不断展示,甚至带到了西藏,其间每每用颇有水准的苏体行书记录心得,使这件拓本具有更大的名气和学术价值。

崇恩死后,拓本传给他的儿子廷雍,结果1900年,代理直隶总督的廷雍,因为支持义和团被八国联军在保定斩首,家里的碑帖收藏也就散失殆尽。

1901年,铁路局道员孙钟祥从古董商手中重金买下了“墨皇本”,而孙钟祥正是孙尔准的从曾孙。

五十六年后,拓本又回到了孙家。

民国时,藏家陶湘和徐世章合资五千大洋,从孙氏后人那里把“墨皇本”合买了下来,不久陶湘急着用钱,所以拓本归了徐世章。

徐氏晚年捐赠天津博物馆,是为最终归宿。

曾见上海有正书局《崇藏墨皇:北宋拓圣教序》,8开双层宣纸珂罗版,当时的价格1927年是四元六角。

(见图2)文明书局的珂罗版取名《宋拓怀仁集书圣教序》,有线装本和裱本经折装两种,前者便宜后者贵,大约在大洋五到六元左右。

1985年成都古籍出版社翻印了有正书局版,12开本,名字照搬,连题名也使用了狄平子的原签题,但是制版水平差一些,纸张也太薄。

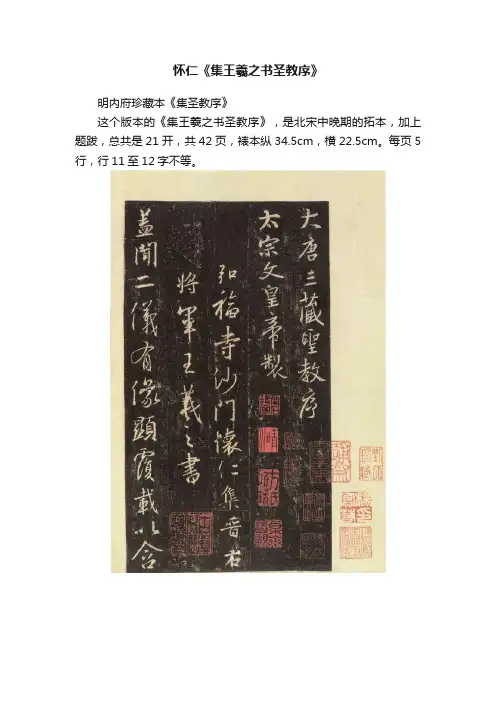

怀仁《集王羲之书圣教序》明内府珍藏本《集圣教序》这个版本的《集王羲之书圣教序》,是北宋中晚期的拓本,加上题跋,总共是21开,共42页,裱本纵34.5cm,横22.5cm。

每页5行,行11至12字不等。

最早的时候,是明朝的皇家藏品,稳稳地躺在了明代的内府库里。

到明代的永乐到成化年间,明朝政府实在是有点儿缺钱,发不起官员们的工资了,怎么办?就用些贡物来抵工资,这个本子的『王圣教』就是这么从内府库里抵了出来。

一路经过了刘正宗、倪琇(竹泉先生)、吴荩忱等人的递藏。

20世纪60年代初,时任国家文物局局长王冶秋先生从北京文物商店买来后,转捐给了当时的陕西省博物馆,现在是西安碑林博物馆的藏品。

后来又经过了上海博物馆的修复重装,就跟新的一样~ |董其昌题记+郭尚先跋文尤显珍贵这个本子,前面还有一则董其昌的题记:绢本《圣教序》墨迹,昔为余藏数年,经年不三四发箧展玩,颇意其剑去为刻舟者所宝耳。

盖唐时谓之『小王书』,乃怀仁一笔摹拟,不尽出于右军,即右军剧迹有大小肥瘦不类者,怀仁亦置弗摹,以《兰亭序》相较,其不合者多矣。

今观宋拓《阁帖》《绛帖》《潭帖》《戏鱼堂》等刻右军书,率意数行,天真自远,何能一一束缚,入此定法中耶?自唐至胜国数百年,其以小王书名世者寥寥,足镜矣。

然书家鲜有不家置一册者,而宋拓特罕见。

此本是南宋所拓,故少五字『纷』『纠』『何』『以』及『内出』之『出』字,如稧帖之有损本,或五字,或七字,买王得羊,不失所望耳。

故城道舟中题。

甲戌四月九日,董其昌。

董其昌的题记,可以说是非常珍贵了!不仅如此,后面还有两则郭尚先的跋文:|北宋中晚期的拓本实在难得先看一组对比:一个是1973年西安碑林博物馆发现的《集王圣教序》的整幅拓本,金正隆三年(1158)至大定十九年(1179)间的本子;一个就是我们今天说的这个:金代整拓剪裱库装董题本整拓碑末“尚书”二字间有一条斜裂细纹,系碑未断前所拓;剪裱库装董题本则没有任何细小裂纹。

《怀仁集王羲之圣教序》书法字典

《怀仁集王羲之圣教序》书法字典是一部研究书法史的重要文献,也是中国书法史上珍贵的文献之

它由著名书法家王羲之在唐朝高宗怀仁年间(公元741—756年)编写而成,总共有四卷,收录了书法史上至今流传至今的所有书法家、历代书法家的书法作品,共有五百多幅,被称为中国书法史上的宝库。

《怀仁集王羲之圣教序》书法字典的书写风格极为精细,采用了典型的古典书法风格,把书法家的作品精心收录,以图文结合的形式,细致层层解读,每一位书法家的书法作品,都有其独特的风格、笔触和构图。

作为收录书法家的最佳经典,《怀仁集王羲之圣教序》书法字典不仅反映了古代书法家的书法风格和精神,而且也为后人留下了宝贵的珍藏。

它的出现,也是中国书法史上的一个重要里程碑。

简谈《怀仁集王羲之圣教序》的印本·题外话作者:鲁大东来源:《中国钢笔书法·书画教育》2013年第04期关于《怀仁集王羲之圣教序》各种印刷版本的介绍,本来已经煞尾,可后来又发生了一件事情,让我有兴趣再说些多余的话:3月11日,我的微博好友青年书法家、评论家薛明辉发了一条新浪微博(见图1):学生说,圣教序后的心经有一字是颠倒的,至字。

我一看,还真是。

以前我临过,但真没发现。

不知道你发现了吗?网络的信息反馈是如此之快,马上有博友回应:回家查了下,文物出版社1984年《历代碑帖法书选》北宋拓本“至”颠倒。

上海书画出版社2011年《中国碑帖名品》朵云轩藏北宋拓本“至”为正。

老薛的图片,采自文物出版社2007年版蓝皮本《宋拓集王羲之圣教序碑》。

前面介绍过,这个版本和文物出版社1963年的珂罗版、1978年的8开凹印本、1984年的16开“历代碑帖法书选”本,还有陕西人民出版社1977年本,采用的都是西安碑林博物馆藏宋拓剪裱本(见图2)。

全部翻检一遍,果然都是颠倒的,只有一个神奇的例外:文物2010第二版的“历代碑帖法书选”本,竟然是正的。

(见图3)再索捡其它版本的印本,如中国国家博物馆的“传世最佳本”(见图4),国家图书馆本(见图5),天津“墨皇本”(见图6),二玄社印“三井文库本”(见图7)、刘铁云本(见图8)和朵云轩本等等等等,发现无一例外,都是正的,唯一的区别是:“至”字和上面“乃”字的距离各有不同。

最后看西安碑林发现的金代整拓本的印本,“至”是正的,与上下字之间的距离超过了平均字距(见图9)。

那么似乎答案明确了:裱工为了调整册页的字距,把“至”的上下都剪去一部分,结果只顾了空间,没注意字的正反。

没想到第二天,老薛贴出了“私人藏宋拓未断整拓本”(见图10):宋拓圣教序,原拓未断本,“至”字是反的。

原碑都这样,何来装裱错误之说?按照《走近科学》的说法,案情扑朔迷离了。

其实破案的办法很简单:2013年4月我借故去了西安碑林,在原碑前直接取证。

懷仁集《王羲之聖教序》原文及譯文懷仁集《王羲之聖教序》原文:蓋聞二儀有像,顯覆載以含生;四時無形,潛寒暑以化物。

是以窺天鑒地,庸愚皆識其端;明陰洞陽,賢哲罕窮其數。

然而天地苞乎陰陽而易識者,以其有像也;陰陽處乎天地而難窮者,以其無形也。

故知像顯可征,雖愚不惑;形潛莫睹,在智猶迷。

況乎佛道崇虛,乘幽控寂,弘濟萬品,典禦十方,舉威靈而無上,抑神力而無下。

大之則彌於宇宙,細之則攝於毫厘。

無滅無生,曆千劫而不古;若隱若顯,運百福而長今。

妙道凝玄,遵之莫知其際;法流湛寂,挹之莫測其源。

故知蠢蠢凡愚,區區庸鄙,投其旨趣,能無疑惑者哉!然則大教之興,基乎西土,騰漢庭而皎夢,照東域而流慈。

昔者,分形分跡之時,言未馳而成化;當常現常之世,民仰德而知遵。

及乎晦影歸真,遷儀越世,金容掩色,不鏡三千之光;麗象開圖,空端四八之相。

於是微言廣被,拯含類於三塗;遺訓遐宣,導群生於十地。

然而真教難仰,莫能一其旨歸,曲學易遵,邪正於焉紛糾。

所以空有之論,或習俗而是非;大小之乘,乍沿時而隆替。

有玄奘法師者,法門之領袖也。

幼懷貞敏,早悟三空之心;長契神情,先苞四忍之行。

松風水月,未足比其清華;仙露明珠,詎能方其朗潤。

故以智通無累,神測未形,超六塵而迥出,只千古而無對。

凝心內境,悲正法之陵遲;棲慮玄門,慨深文之訛謬。

思欲分條析理,廣彼前聞,截偽續真,開茲後學。

是以翹心淨土,往遊西域。

乘危遠邁,杖策孤征。

積雪晨飛,途閑失地;驚砂夕起,空外迷天。

萬裏山川,撥煙霞而進影;百重寒暑,躡霜雨(別本有作「雪」者)而前蹤。

誠重勞輕,求深願達,周遊西宇,十有七年。

窮曆道邦,詢求正教,雙林八水,味道餐風,鹿苑鷲峰,瞻奇仰異。

承至言於先聖,受真教於上賢,探賾妙門,精窮奧業。

一乘五律之道,馳驟於心田;八藏三篋之文,波濤於口海。

爰自所曆之國,總將三藏要文,凡六百五十七部,譯布中夏,宣揚勝業。

引慈雲於西極,注法雨於東垂,聖教缺而複全,蒼生罪而還福。

濕火宅之幹焰,共拔迷途;朗愛水之昏波,同臻彼岸。

2019·05一、《怀仁集王羲之圣教序》的由来唐代僧人玄奘法师西行取经,历尽千辛万苦,冒着生命危险才到达印度,在他取经回归长安的时候,举国都为之震动。

玄奘艰苦取经的伟大精神令太宗非常感动,并谓“胜朝事”,太宗也非常推崇他在佛学方面的成就,于是在贞观十九年二月六日敕命他在长安弘福寺中专门翻译梵经,并为其翻译的《瑜伽师地论》赐写序文,序文便称之为《圣教序》。

《圣教序》成文之后,为了永垂后世,昭示天下,便将其刻于碑石流传,又因为太宗皇帝深爱王羲之书法,于是请弘福寺沙门怀仁集王羲之字拼成《圣教序》全文。

怀仁原来是一名擅长书写王羲之书法的僧人,传他还是王羲之的后裔,太宗为了方便怀仁的集字工作,特地准许将宫中收藏的大批王羲之字迹供给钩摹缀集。

于是怀仁用集字的方法以王羲之书法成就《圣教序》全文。

《圣教序》全文共一千九百零四字,其中包括唐太宗的序文、唐高宗李治的一篇记和玄奘本人所译的一首经三个部分,怀仁经过了长达二十四年的收集和拼凑,苦心经营,终形成此碑,足见《怀仁集王羲之圣教序》乃王羲之书法之集大成者。

此碑广采王书之众长,非常注重变化和衔接,摹刻亦颇为精到,因此可以说,“圣帖”是从王氏书迹中经过挑选合成的,足以代表王氏书法的精华,可称最佳典范。

清人蒋衡在《拙存堂题跋》中说:“沙门怀仁乃右军裔孙,得其家法,故《集字圣教序》一气挥洒,神采奕奕,与《兰亭序》并驱,为千古字学之祖。

”《怀仁集王羲之圣教序》问世后,宋、明、清以来的历代书家对这一作品评价颇高,称之为“百代模楷”。

“模仿羲之书,必自怀仁始。

”的确,这一碑刻充分地表现出了王羲之书法艺术的精美典雅和灵动多姿。

此碑功德无量,直到今日仍是我们学习书法的珍贵碑帖。

二、《怀仁集王羲之圣教序》字型艺术特点《怀仁集王羲之圣教序》中的每个字随形而变,丰富多彩,充分体现了汉字艺术的造型美。

对于《怀仁集王羲之圣教序》的结构特点,清代邓石如曾经说:“疏处可以走马,密处不使透风”[1]。

《怀仁集王羲之圣教序》书法台专用长卷字帖高清珍藏

《圣教序》,是李世民表彰玄奘法师赴西域各国求取佛经,回国后翻译三藏要籍,而撰写的序文。

后指令怀仁和尚从王羲之存世书法作品中集字,

刻制成碑文流传于世,后人称《怀仁集王羲之圣教序》,是行书字帖的天花板,易学宜将其编纂成长卷字帖,方便广大书友描摹练习。

全帖分为两卷,第一卷宽35CM,长600CM,字数360字,字号6CM。

第二卷宽35CM,长680CM,字数430字,字号6CM 内标注特别文字的笔顺拆解,

增加断句标记,让您轻松阅读,练字之余感悟古典文学的优美

卷首卷尾添加自习竖格,临、摹兼顾,。

集字圣教序原文及释文三井本原文:太宗文皇帝制盖闻二仪有像,显覆载以含生;四时无形,潜寒暑以化物。

是以窥天鉴地,庸愚皆识其端;明阴洞阳,贤哲罕穷其数。

然而天地苞乎阴阳而易识者,以其有像也;阴阳处乎天地而难穷者,以其无形也。

故知像显可征,虽愚不惑;形潜莫睹,在智犹迷。

[译文]听说天地有形状,所以显露在外、覆盖并且承载着一切有生命的东西;因为四季没有形状,所以深藏着严寒酷热来化育万物。

因此观察体验天地的变化,即使是平凡而愚蠢的人也能知道它的一些征兆;要通晓明白阴阳变化,即使是贤能而有智慧的人也极少有研究透它的变化规律的。

但是天地包容着阴阳变化而容易懂的原因,是因为天地有形状;阴阳变化在天地之间而难研究透的原因,是因为阴阳变化是没有形状的。

所以天地的形象显露在外并能得到验证,即使愚蠢的人也会明白;而阴阳的变化隐藏了起来没有人能看得见,即使是聪明人仍会迷惑不解。

况乎佛道崇虚,乘幽控寂,弘济万品,典御十方,举威灵而无上,抑神力而无下。

大之则弥于宇宙,细之则摄于毫厘。

无灭无生,历千劫而不古;若隐若显,运百福而长今。

妙道凝玄,遵之莫知其际;法流湛寂,挹之莫测其源。

故知蠢蠢凡愚,区区庸鄙,投其旨趣,能无疑惑者哉!况且佛道推崇虚空,它驾乘着隐秘来操纵着超脱一切的境界,也主张广泛救济众多生灵,用佛教的理论来治理天下。

佛法一旦施发神威就没有上限,克制神奇的力量也没有下限。

佛道从大处说它遍布宇宙,从小处说又能收拢一丝一毫。

因为佛道主张不生不灭,超脱一切,所以虽历经久远而永不衰落。

它有时隐藏,有时显露,以多种多样的形式传送着无数的幸福直到如今。

佛道中寓含的神妙的道理和高深的玄机,即使遵循它也没有谁知道它的边际的;佛法的流传,深邃而静远,即使推崇它也没有谁探究出它的根源。

所以众多平凡而无知的人,以及那些平庸浅陋之辈,面对佛教高深的旨意,能没有疑惑不解吗?然则大教之兴,基乎西土,腾汉庭而皎梦,照东域而流慈。

昔者,分形分迹之时,言未驰而成化;当常现常之世,民仰德而知遵。

2020-02文艺生活LITERATURE LIFE文学品析唐代行书入碑研究———以《怀仁集王羲之圣教序》为例任雨晴(四川大学艺术学院,四川成都610000)摘要:行书入碑是碑刻书法研究中容易被人们忽视的一个范畴,在书法史上绝大多数的碑文是由篆、隶、楷三种书体所写的,而行书的入碑是在唐代才出现成熟并盛绝一时的,产生了较多行书入碑的书家书作。

这一现象犹如昙花一现,随着唐王朝的覆灭渐失去风采,但它产生的影响却没有消失,也为碑帖结合的现代书法创作提供了的借鉴。

关键词:行书入碑;圣教序;唐代;碑帖结合中图分类号:J292.1文献标识码:A文章编号:1005-5312(2020)06-0006-01行书入碑始于唐朝,无论从传世的典籍还是实物的考察来看,都是一个不争的事实。

毛远明在《碑刻文献学通论》中讲到:“以行书上石,六朝虽已见端倪,但多反映在单文只字上,尚不见典型的行书,整碑以行书,则肇自唐太宗《晋祠铭》”。

《晋祠铭》全属右军书法,行笔流畅婉转,飘逸潇洒。

清人齐翀论及《晋祠铭》说:“其书气象函盖,骨格雄奇,盖俨然开创规模”。

《温泉铭》为唐太宗于贞观—十年所书,原石己佚,幸有唐代拓片藏于敦煌藏经洞。

此碑晚《晋祠铭》仅二年,然两者书风颇有不同,书体更近行草。

启功先生诗论此帖曰:“龙跳虎卧温泉帖,妙有三分不妥当”。

在帝王之尊的引领下行书入碑现象在唐朝逐渐普及开来。

随后的帝王李治、武则天,都有作品流传下来。

在唐太宗首开行书入碑先河下《怀仁集王圣教序》应运而出,它是由弘福寺僧人怀仁主导完成,是行书入碑中最重要的作品。

李邕,中唐时人,他是在行草书入碑实践中具有里程碑意义的书家,真正实现了把石板当纸,把刻刀当笔进行艺术创作,所作多块行书碑都是集撰文、书丹和镌刻过程于一身,最大限度地还原其书法的艺术风格,具有重大的影响。

存世的行书碑有《李思训碑》、《岳麓寺碑》等。

除了以上书家外,还有许多行书墓志留存下来,它们是唐代民间行书入碑的代表,有《高福墓志》最为明显。

谈谈《怀仁集王羲之圣教序》谈谈《怀仁集王羲之圣教序》(3)三、王羲之“复生”写《圣教序》到过西安碑林的人都会被碑林里面琳琅满目、各具风采的碑刻所吸引。

特别是里面有一《圣教序》刻石,书法遒劲多姿,富于变化,吸引着不少游人。

但细心的人一定会注意到,唐朝皇帝唐太宗为玄奘和尚所撰的序文,竟然是晋朝王羲之所写的书法!这王羲之怎么能从晋朝死而复生跑到二百多年后的唐朝去写这《大唐三藏圣教序》呢?原来这里面还有一个故事呢。

唐朝时长安(今西安)有一间弘福寺,里面有一个叫怀仁的和尚。

他为皇帝亲自为玄奘大师写序而感到非常高兴,加上他对晋朝书法家王羲之的书法十分仰慕,于是他就想了一个办法把两者结合起来。

他用集字的方法,从唐朝内府所藏的王羲之遗墨中找出了《圣教序》中用到的所有字,花了20多年的时间,用灯影缩小放大、勾摹廓填等方法,集王羲之的字而成王体《圣教序》。

全文共30行,每行83字至88字不等,共1902字。

《圣教序》风格瘦硬,古朴高雅,剪裁得体,结构多姿,浑然天成。

该帖虽是集字,但由于怀仁和尚书法功力甚深,看后毫无拼凑之感;帖中之字大部分以行书为主,虽其中杂有少量的楷书和草书,但整体感觉极为和谐,也因此产生了一种动静结合的艺术效果。

四、奇碑奇事朋友,当你漫步于西安碑林,欣赏那一座座法度谨严,线条优美,气势磅礴的碑帖时,一定会被《大唐三藏圣教序》碑所吸引。

诵读碑文,乃唐太宗李世民所撰,玩味书法,竟出自200年前的晋代大书法家王羲之之手。

怎么回事呢?你可能会纳闷:晋代王羲之怎么会书写了200年后的唐太宗的文章?你一定知道“一字千金”这个成语,但不知你是否知道它的来历?成语“一字千金”就出自这座充满神奇故事的碑。

《大唐三藏圣教序》碑,全称《释怀仁集王羲之书〈大唐三藏圣教序〉》,俗称《集王圣教》(以区别褚遂良书《雁塔圣教序》)。

碑文是玄奘和尚从印度带回的佛经,由他精心翻译后,请唐太宗作序文,再加上太子李治作述记以及玄奘的谢表,后又附《般若波罗密多心经》一部,通称《大唐三藏圣教序》碑。

书法家王羲之《怀仁集王羲之圣教序》墨迹高清本,传世书法

经典

怀仁集王羲之圣教序,全名《大唐三藏圣教序》,是李世民撰写的,有弘福寺的和尚怀仁集王羲之书法作品中所需的相关字,花了25年时间拼凑成了圣教序,使用的书法作品都是李世民珍藏的真迹,但整体布局都很完美,说明这个和尚用心了。

后期也有很多集字的碑刻,但这个圣教序是最成功的。

怀仁,相传为王羲之裔孙,对汉书晋书书法作品都精心研究临摹,但其毕生心血都在

学习王羲之书法,深得王羲之的书风精髓,墨法及神韵,所以李世民才将《大唐三藏圣教序》交给其来完成。

本文图片有高清版,需要的书友私信我,关键字:字帖

敲黑板:本人持续分享古今著名书法家的书法作品,尽量分享完整版高清图片,方便大家临摹学习,更多资源看我以往发布的文章和视频。

学习书法从学习《宗少林实用钢笔字》开始,我们的视频教程是从专业的角度出发,系统并全面的讲解和演示,理论和实践同步进行的。

您的关注、点赞、评论、转发,是我持续分享的动力。

简谈《怀仁集王羲之圣教序》的印本(三)作者:鲁大东

来源:《中国钢笔书法·书画教育》2013年第01期

翻了翻这两年来写的书评,吓一跳,主要是震惊于前面的鄙陋和无知。

人的眼界是有限的,这两年来最大的收获是发现自己看到的字帖太少。

举个例子:上一期谈到的西安碑林博物馆的藏本,认为黑白印本以陕西人民出版社1977年的胶印本为最佳,应该没有更好的了。

结果发了稿就在旧书肆买到1987年日本NHK学园发行、藤原印刷株式会社印制的《宋拓怀仁集王书圣教序》,是当时陕西省博物馆和陕西人民出版社供稿的非卖品。

(见图1)纸张和印刷质量犹胜于前者。

还有一个发现是本来想要写成简述,后来就越来越琐碎和自说自话,背离了书评的初衷,这使我几乎失去了继续连载下去的信心,是时候告一段落了。

然而终于还是厚着脸皮再写一段,起码把《集王圣教序》交代得差不多才行。

谈一下日本的藏本和印本。

前两期我一直在强调《集王圣教序》宋拓本的存世数量无敌,这从大名鼎鼎的三井文库的收藏就可以体现出来,根据1998年日本便利堂出版的《三井文库别馆藏品图录:听冰阁旧藏碑拓名帖撰》和公开的《三井文库别馆收藏拓本目录》(见图2),光其所藏的《集王圣教序》宋拓本(包括一个所谓的五代拓本)就达到13本之多,令人发指。

二玄社划时代的彩印字帖“原色法帖选”系列,出过两本《集王圣教序》:一本是第3册,昭和六十年(公元1985年)初版,用的却不是三井文库的藏本,而是东京国立博物馆所藏的“朱卧庵本”,来自高岛菊次郎的旧藏。

这个乌金拓本印得清晰洁净,一颗颗朱红印章颇为醒目。

(见图3)另一本是第二批的第39册,这次用的是三井文库的王铎、刘铁云(鹗)藏本,也称为内库藏北宋本,就拓本的质量而言,虽然笔画比朱卧庵本细一点,但锋芒毕露,使转清晰,对临摹更有帮助。

(见图4)

刘铁云本民国时有正书局的有石印本,印刷自然与彩印本有霄壤之别。

(见图5)二玄社本国内也有翻印,稍好的是西泠印社的《王羲之书法全集》第八卷,纸张厚,不反光,只不过为了开本的方便,每页五行改作四行。

早在1959年,二玄社的“书迹名品丛刊”系列就出过质量不差的《集王圣教序》,用的是崇恩的另一个墨皇本,南宋拓。

(见图6)

三井文库黑白印本,发行量最大,也是被大陆翻印最多的,是1987年二玄社“中国法书选”第16册,选用的是王澍跋北宋松烟拓本,笔画清晰挺劲。

(见图7)在流入日本之前,这个本子商务印书馆1927年曾经用珂罗版印过,起名《宋拓第一圣教序》,黄葆戉题签。

这个珂罗版如果一定要说有价值,那就是它原大影印了王澍、永瑆、康有为等人的题跋。

武汉古籍出版社1990年用16开本翻印,名字很吸引人,叫做“翰墨林影印丛帖”,其实没什么价值。

(见图8)

三井文库号称五代拓本的项墨林藏本,没有见过单行本,只见过书影。

(见图9)日本的博文堂从上世纪初开始就印过几个版本的宋拓《集王圣教序》,都与罗振玉有关,市场罕见,从略。

按我的习惯,国内的一些其它不同版本,只要是印刷还说得过去,都会买回来存着,但大家不必像我这样败家。

近年比较值得推荐的,当然就是上海书画出版社2011年开始出版“中国碑帖名品”系列的第51册《怀仁集王羲之书圣教序》了,用的是朵云轩藏北宋末年拓本,以前没出版过,而且拓工精良,印刷清晰度高,色彩不太偏,又有释文和解读,物有所值。

(见图10)

其它如北京图书馆出版社2006年出版《名师指导·圣教序》,选用国家图书馆藏本,版本不错,印刷凑合,彩印本见《中国国家图书馆碑帖精华》八大册,价格贵。

最后还是忍不住要破例推荐一个放大本,按常理,PS放大本只会使原作的清晰度递减,但这条规律只适合于大陆出版社。

说的还是二玄社,还是三井文库刘铁云藏本,2011年的“精选扩大法帖”系列《集王圣教序》,虽然可能因为版权问题,没有整个拓本全部影印,但彩印水准让人垂涎。

(见图11)再回头看看书店的各种放大字帖,都可以直接去卖废纸了。