古诗词常用典故集锦

- 格式:ppt

- 大小:225.50 KB

- 文档页数:31

1.咏絮才《世说新语》载,东晋谢道韫以“未若柳絮因风起” 之句来比拟雪花飞舞,叔父谢安大为赞赏。

后以“咏絮” 或“咏絮才”称赞女子善于吟咏。

可叹停机德,堪怜咏絮才。

——曹雪芹《红楼梦》2.比翼鸟、连理枝传说中鹣鹣只有一只眼、一只翅膀,所以一定要两只鸟在一起才能飞,比喻夫妻。

连生在一起的两个树枝,比喻恩爱夫妻。

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

——白居易《长恨歌》3.莼鲈指家乡风味,典出《晋书》:“翰因见秋风起,乃思吴中蔬菜、莼羹、鲈鱼脍,……” 后人将思念家乡、弃官归隐写作莼鲈之思。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?——辛弃疾《水龙吟· 登建康赏心亭》4.采薇周武王伐纣,伯夷、叔齐认为这是以臣弑君。

周朝建立后,两人不食周粟,隐居首阳山采薇而食,最终饿死,后以此比喻隐居不仕。

相顾无相识,长歌怀采薇。

——王绩《野望》5.长亭古代驿站在路上约十里设一长亭,五里设一短亭,供游人休息送别,后“长亭” 成为送别之地的代称。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

——柳永《雨霖铃》6.尺素语出古乐府《饮马长城窟行》:“呼童烹鲤鱼,中有尺素书,后为书信代称。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

——秦观《踏莎行》7.请缨汉武帝派终军到南越劝说南越王归顺,终军说:“请给我一根长缨,我一定把南越王抓来”,后比喻杀敌报国。

汉江山如故,千村寥落。

何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河洛。

——岳飞《满江红·登黄鹤楼有感》8.东山高卧《晋书· 谢安传》载,谢安早年曾辞官隐居会稽之东山,经朝廷屡次征聘,方从东山复出,官至司徒要职,成为东晋重臣,后泛指隐居。

东山高卧时起来,欲济苍生未应晚。

——李白《梁园吟》9.柳营指军营,《史记》记载,汉文帝时,细柳营主将周亚夫纪律严明,军容整齐,后也代称纪律严明的军营。

细柳连营石堑牢,平安狼火赤星高。

——鲍溶《赠李黯将军》10.烂柯出自任昉《述异记》。

晋人王质上山砍柴,看见几个童子下棋唱歌,过了一会儿,发现斧头全烂了,同时代的人已经都不在世了,比喻岁月流逝,人事变迁。

高考语文--古诗词中常用的14个典故哀鸿哀鸿:比喻哀伤苦痛、流离失所的人。

《诗·小雅·鸿雁》:“鸿雁于飞,哀鸣嗷嗷。

维比哲人,谓我劬劳。

”诗歌写使臣行于四方,见流民如鸿雁飞集于野,流民喜使者到来,皆合词倾诉,如鸿雁哀呜之声不绝。

后来以鸿雁在野、哀鸿遍野喻指百姓流离失所。

龚自珍《己亥杂诗》:三更忽轸哀鸿思,九月无襦淮水湄。

秦晋春秋时,秦晋两国为婚姻,后因称两姓联姻为“秦晋之好”。

《西厢记》第二本第一折:倒赔家门,情愿与英雄结婚姻,成秦晋。

寒食寒食:一个节日,清明节前一天或两天。

传说晋国介子推隐居山中,晋文公用烧山之法逼他出来做官,介子推不出被烧死。

晋文公为纪念介予推,在其死亡之日禁止举火,只吃冷食。

韩翃《寒食》:春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

桑梓桑梓:代指家乡。

《诗经·小雅·小弁》:“维桑与梓,必躬敬止。

”是说家乡的桑树和梓树是父母种的,对它要表示敬意。

后来人们用来喻指故乡。

毛泽东《七绝》:埋骨何须桑梓地,人生无处不青山!采薇隐居避世。

殷朝末年,周武王伐殷,孤竹国国君的儿子伯夷、叔齐认为这是以臣弑君,就拦马谏阻。

殷之后,两人不食周粟,隐居首阳山,采薇而食,终饿死。

后以此喻隐居避世。

王绩《野望》:相顾无相识,长歌怀采薇。

三径指隐居生活。

西汉末,兖州刺史蒋诩隐居后,在院子里竹下开辟三径,只与求仲、羊仲来往。

后来,三径便成了隐士住处的代称。

陶渊明《归去来兮辞》:三径就荒,松菊犹存。

鸡黍特指招待客人的饭菜。

《论语》中:子路随孔子出游时与孔子走散了,遇见一位正在劳动的老人,就向他打听。

由于子路的态度非常恭敬,老人就留子路住宿,还杀鸡做黍米饭厚待他。

后来就用“鸡黍”专指招待客人的饭菜。

孟浩然《过故人庄》:故人具鸡黍,邀我至田家。

化碧多用以称颂忠臣志士。

《庄子·外物》:“故伍员流于江,苌弘死于蜀,藏其血三年而化为碧。

”后来人们就常用“化碧”形容刚直中正的人为正义事业而蒙冤受屈。

中小学生必学的古诗词常见典故古诗词是中国文化的瑰宝,也是中小学生学习语言文字的重要内容。

通过学习古诗词,不仅可以提高语言表达能力,还能够了解中国传统文化的精髓。

在古诗词中,常常出现一些典故,这些典故不仅可以帮助我们更好地理解古诗词的意境,还能够拓宽我们的知识面。

下面就为大家介绍一些中小学生必学的古诗词常见典故。

一、白马非马白马非马是《庄子》中的一则寓言故事。

故事中,一个学者看到一匹白马,却说它不是马。

他的理由是:白马是有色的,而马是无色的,所以白马不是马。

这个故事告诉我们,有时候我们的观察和判断可能会受到主观因素的影响,需要通过客观的分析和思考来得出正确的结论。

二、黄粱一梦黄粱一梦是《列子》中的一个典故。

故事中,一个人梦见自己成了一个国王,过上了富贵的生活,但当他醒来后才发现这只是一个梦境而已。

这个典故告诉我们,人生如梦,一切都是虚幻的,我们应该珍惜眼前的幸福,不要追求虚无缥缈的东西。

三、卧薪尝胆卧薪尝胆是《史记》中的一个典故。

故事中,勾践被吴国囚禁,他卧在薪上,尝过苦胆,发誓要报仇雪恨。

后来,勾践成功解放吴国,实现了自己的诺言。

这个典故告诉我们,要有坚定的信念和毅力,只有经历了磨难和苦难,才能够取得成功。

四、桃李满天下桃李满天下是《诗经》中的一句诗。

这句诗形容了学问的广泛传播和人才的辈出。

桃李是植物的名字,用来比喻学问的传播,满天下则表示遍布全国。

这个典故告诉我们,学问应该广泛传播,人才应该辈出,只有这样,才能够推动社会的进步和发展。

五、飞黄腾达飞黄腾达是《左传》中的一句话。

这句话形容一个人一夜之间变得富有和权势,就像坐在飞黄之上一样。

这个典故告诉我们,有时候机遇会让一个人一夜之间改变命运,但是成功并不是偶然的,需要有足够的准备和努力。

通过学习这些古诗词常见典故,中小学生不仅可以加深对古诗词的理解和欣赏,还能够培养他们的思考能力和创造力。

古诗词中蕴含着丰富的文化内涵,通过学习典故,我们可以更好地理解和传承中华民族的传统文化。

古诗词常用典故集锦古诗词典故1(1)斑竹:湘妃竹。

舜的妃子娥皇和女英,舜死后在湘水上啼哭,眼泪洒在竹子上,竹竿上都生了斑纹。

唐刘禹锡《泰娘歌》:“如何将此千行泪,更洒湘江斑竹枝。

”(2)比翼鸟:传说中鹣鹣只有一只眼、一只翅膀,所以一定要两只鸟在一起才能飞。

比喻夫妻。

唐白居易《长恨歌》:“在天愿为比翼鸟,在地愿为连理枝。

”(3)碧血:常与“丹心”连用,歌颂为国捐躯者的忠贞。

元郑元佑《张御史死节歌》:“孤忠既是明丹心,三年犹须化碧血。

”(4)长城:南宋将领檀道济自称为“万里长城”,后以此称能抵御敌人入侵的英雄人物。

宋陆游《书愤》:“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

”(5)采薇:殷朝末年,周武王伐殷,孤竹国国君的儿子伯夷、叔齐认为这是以臣弑君,就拦马谏阻。

殷之后,两人不食周粟,隐居首阳山,采薇而食,终饿死。

后以此喻隐居避世。

唐王绩《野望》:“相顾无相识,长歌怀采薇。

”(6)长亭:古代驿站在路上约隔十里设一长亭,五里设一短亭,供游人休息送别。

后“长亭”成为送别之地的代称。

宋柳永《雨霖铃》:“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

”(7)尺素:语出古乐府《饮马长城窟行》“客从远方来,遗我双鲤鱼。

呼童烹鲤鱼,中有尺素书。

”后为书信的代称。

宋秦观《踏莎行》:“驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

”(8)登高:重阳节有登高习俗。

唐王维《九月九日忆山东兄弟》:“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

”(9)东山高卧:东晋谢安辞官隐居东山,后指隐居。

唐李白《梁园吟》:“东山高卧时起来,欲济苍生末应晚。

”(10)杜康:传说杜康(字仲宁)发明了酒,后以此作为酒的代称。

三国魏曹操《短歌行》:“何以解忧,唯有杜康。

”(11)东篱:语出东晋陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”。

后多以“东篱”表现归隐之后的田园生活或闲雅的情致。

宋李清照《醉花阴》:“东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

”(12)寒食:节日名,清明节前一天或两天。

传说晋国介子推隐居山中,晋文公用烧山之法逼他出来做官,介子推不出被烧死。

高中古诗词中的常用典故大全用典,是古诗词中常用的一种表现方法,在增强了作品意蕴的同时,也给我们做题造成了一定的影响,直接影响我们对于古诗词的理解,理解不到位,就会造成答题失分,今天小编给大家分享一下典故的意义,帮你提高古诗词答题成绩,赶紧收藏吧!1、投笔:《后汉书》载:班超家境贫寒,靠为官府抄写文书来生活。

他曾投笔感叹,要效法傅介子、张骞立功边境,取爵封侯。

后来“投笔”就指弃文从武。

如:辛弃疾《水调歌头》:莫学班超投笔,纵得封侯万里,憔悴老边州。

2、长城:《南史檀道济传》,檀道济是南朝宋的大将,权力很大,受到君臣猜忌。

后来宋文帝借机杀他时,檀道济大怒道:“乃坏汝万里长城!”后来就用“万里长城”指守边的将领。

如:陆游的《书愤》:“塞上长缄空自许,镜中衰鬓已先斑”。

3、楼兰:《汉书》载;楼兰国王贪财,多次杀害前往西域的汉使。

后来傅介子被派出使西域,计斩楼兰王,为国立功。

以后诗人就常用“楼兰”代指边境之敌,用“破(斩)楼兰指建功立业。

如:王昌龄《从军行》“青海长云暗雪山,疆域遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

” 《塞下曲》李白“五月天山雪,无花只有寒。

苗中闻折柳,春色未曾看,晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。

”4、折腰:《宋书隐逸传》载,陶渊明曾作彭泽县令,因不肯“为五斗米折腰向乡里小儿”而弃官归隐。

“折腰”意为躬身拜揖,后来喻指屈身事人,而诗人常反其义用之。

如:李白《梦游天姥岭留别》:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?”5、化碧:《庄子外物》载,苌弘是周朝的贤臣,无辜获罪而被流放蜀地。

他在蜀地自杀后,当地人用玉匣把他的血藏起来,三年后血变成了碧玉。

后来人们就常用“化碧”形容刚直中正的人为正义事业而蒙冤受屈。

6、鸿雁:《汉书•苏武传》,匈奴单于欺骗汉使,陈苏武已死,而汉使者故意说汉天子打猎时射下一只北方飞来的鸿雁,脚上拴着帛书,是苏武写的。

单于只好放了苏武。

后来就用“红雁”“雁书”“雁足”“鱼雁”等指书信、音讯。

古诗词常用典故1、投笔:《后汉书》载:班超家境贫寒,靠为官府抄写文书来生活。

他曾投笔感叹,要效法傅介子、张骞立功边境,取爵封侯。

后来“投笔”就指弃文从武。

如辛弃疾《水调歌头》:莫学班超投笔,纵得封侯万里,憔悴老边州。

2、长城:《南史檀道济传》,檀道济是南朝宋的大将,权力很大,受到君臣猜忌。

后来宋文帝借机杀他时,檀道济大怒道:“乃坏汝万里长城!”后来就用“万里长城”指守边的将领。

如陆游的《书愤》:“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

”3、楼兰:《汉书》载;楼兰国王贪财,多次杀害前往西域的汉使。

后来傅介子被派出使西域,计斩楼兰王,为国立功。

以后诗人就常用“楼兰”代指边境之敌,用“破(斩)楼兰”指建功立业。

如:从军行王昌龄青海长云暗雪山,疆域遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

4、折腰:《宋书隐逸传》载,陶渊明曾作彭泽县令,因不肯“为五斗米折腰向乡里小儿”而弃官归隐。

“折腰”意为躬身拜揖,后来喻指屈身事人,而诗人常反其义用之。

如李白《梦游天姥岭留别》:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?”5、苌弘化碧:《庄子外物》载,苌弘是周朝的贤臣,无辜获罪而被流放蜀地。

他在蜀地自杀后,当地人用玉匣把他的血藏起来,三年后血变成了碧玉。

后来人们就常用“化碧”形容刚直中正的人为正义事业而蒙冤受屈。

6、鸿雁:《汉书苏武传》,匈奴单于欺骗汉使,陈苏武已死,而汉使者故意说汉天子打猎时射下一只北方飞来的鸿雁,脚上拴着帛书,是苏武写的。

单于只好放了苏武。

后来就用“红雁”“雁书”、“雁足”、“鱼雁”等指书信、音讯。

如晏殊《清贫乐》:“红笺小字,说尽平生意。

红雁在云鱼在水,惆怅此情难寄。

”7、尺素:古乐府《饮马长城窟行》:“客从远方来,遗我双鲤鱼,呼童烹鲤鱼,中有尺素书”。

后来“尺素”就用作书信的代称。

如秦观《踏莎行》:“驿寄梅花,鱼传尺索,砌成此恨无重数。

郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去?”8、青鸾:《仙海经》载,西王母每次出行,都先让一只青鸾报信。

古诗词常用典故古诗词是中国文化的瑰宝,其中融入了丰富的典故元素。

诗人们常常借用典故来传达情感、展示思想。

本文将介绍一些古诗词中常用的典故,帮助读者更好地理解这些经典之作。

一、岳阳楼记《岳阳楼记》是文学家范仲淹的作品,其中借用了历史上的典故。

范仲淹在文章中描绘了楼上美景,同时也借用了典故寄托了对国家命运的忧虑。

范仲淹以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”开篇,典故形容他对国家走向的担忧。

范仲淹称赞了楼上的美景,用以象征国家的繁荣。

他还借用了岳飞之死来表达忧虑。

这些典故的运用,让作品更加丰富深刻。

二、水调歌头《水调歌头》是苏轼的作品,其中也运用了一些典故来衬托情感。

苏轼以“明月几时有,把酒问青天”开篇,借用了《诗经·月出》中的典故。

这一典故表达了诗人对人生短暂的思考和对命运的感慨。

苏轼在接下来的篇章中,借用了《红楼梦》中的贾宝玉与林黛玉的情节,与自己的遭遇相呼应。

他也以“世情薄”来暗示时世的浮躁和不公。

这些典故和隐喻的巧妙运用,使作品更具表现力和感染力。

三、七步诗《七步诗》是杜牧的作品,也用到了一些典故。

诗人以“煮豆燃豆萁”开篇,借用了《诗经·豳风·七月》的典故,诗人通过对典故的引用,表达了对逝去时光的思念和人生短暂的感慨。

杜牧在诗中还借用了《庄子·逍遥游》中的典故,比喻人生的短暂如过眼云烟,以及对命运的无奈感。

他用简练而又形象的语言,将典故融入作品,使诗作更加抒情。

四、满江红《满江红》是文学家岳飞的作品,其中也借用了历史典故。

他以“怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇”开篇,运用了《史记》中岳飞的典故。

岳飞是一位爱国将领,他抗击金兵的事迹很有传奇色彩。

岳飞以自己的经历和典故,表达了对国家未来的忧虑和愿景。

他通过描写荡涤边疆的想象,向读者表达了自己对国家的深情和对国家前途的忧虑。

总结:古诗词常常借用典故来衬托情感,传达思想和意境。

范仲淹的《岳阳楼记》通过典故表达了对国家命运的忧虑,苏轼的《水调歌头》运用典故衬托了对人生短暂的思考,杜牧的《七步诗》借用典故表现了对逝去时光的思念,岳飞的《满江红》通过典故表达了对国家未来的忧虑。

诗词古文常识典故100例1、冰雪以冰雪的晶莹比喻心志的忠贞、品格的高尚。

如“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

”(王昌龄《芙蓉楼送辛渐》)冰心:高洁的心性,古人用“清如玉壶冰”比喻一个人光明磊落的心性。

再如“应念岭海经年,孤光自照,肝肺皆冰雪。

”岭南一年的仕途生涯中,自己的人格品行像冰雪一样晶莹、高洁。

2、月亮对月思亲——引发离愁别绪,思乡之愁。

如“举头望明月,低头思故乡。

”(李白《静夜思》)如“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

”(李煜《虞美人》)望月思故国,表明亡国之君特有的伤痛。

如“碛里征人三十万,一时回首月中看。

”碛,沙漠,茫茫大漠中几十万战士一时间都抬头望着东升的月亮,抑制不住悲苦的思乡之情。

3、柳树以折柳表惜别。

汉代以来,常以折柳相赠来寄托依依惜别之情,由此引发对远方亲人的思念之情以及行旅之人的思乡之情。

如1987 年曾考过的《送别》诗:杨柳青青着地垂,杨花漫漫搅天飞。

柳条折尽花飞尽,借问行人归不归?由于“柳”、“留”谐音,古人在送别之时,往往折柳相送,以表达依依惜别的深情。

这一习俗始于汉而盛于唐,汉代就有《折杨柳》的曲子,以吹奏的形式表达惜别之情。

唐代西安的灞陵桥,是当时人们到全国各地去时离别长安的必经之地,而灞陵桥两边又是杨柳掩映,这儿就成了古人折柳送别的著名的地方,如“年年柳色,灞陵伤别”的诗。

后世就把“灞桥折柳”作为送别典故的出处。

故温庭筠有“绿杨陌上多别离”的诗句。

柳永在《雨霖铃》中以“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月”来表达别离的伤感之情。

“笛中闻折柳,春色未曾看”,说的是笛声中《折杨柳》的曲子倒是传播得很远,而杨柳青青的春色却从来不曾看见,以此来表达伤春叹别的感情。

“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?”说的是今夜听到《折杨柳》的曲子,又有何人不引起思念故乡的感情呢?4、蝉以蝉品行高洁。

古人以为蝉餐风饮露,是高洁的象征,所以古人常以蝉的高洁表现自己品行的高洁。

《唐诗别裁》说:“咏蝉者每咏其声,此独尊其品格。

古诗常见典故以下是古诗中常见的15个典故:劳歌:在劳劳亭送客时唱的歌。

劳劳亭旧址在南京,是古代著名的送别之地。

许浑《谢亭送别》:“劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。

”梦蝶:也称“化蝶”。

战国时庄子有一次做梦,梦到自己变成了蝴蝶。

后以“梦蝶”比喻做梦、梦幻。

陆游《闲游》之三:“困卧幽窗身化蝶,醉题素壁字栖鸦。

”青鸟:传说汉武帝七月七日在永华殿祭祀,忽有一只青鸟从西方飞来,东方朔说这是因为西王母要来了。

后以青鸟为传信的使者。

李商隐《无题》:“蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

”桑榆:传说太阳落在崦嵫,日影照在桑榆树上。

以此比日暮,后比喻人的晚年。

王勃《滕王阁序》:“东榆已失,桑榆非晚。

”采薇:周武王伐纣,伯夷、叔齐认为这是以臣弑君。

周朝建立后,两人不食周粟,隐居首阳山采薇而食,终于饿死。

后以此比喻隐居不仕。

相顾无相识,长歌怀采薇。

——王绩《野望》长亭:古代驿站在路上约十里设一长亭,五里设一短亭,供游人休息送别。

后“长亭”成为送别之地的代称。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

——柳永《雨霖铃》尺素:语出古乐府《饮马长城窟行》:“呼童烹鲤鱼,中有尺素书。

”后为书信代称。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

——秦观《踏莎行》请缨:汉武帝派终军到南越劝说南越王归顺。

终军说:“请给我一根长缨,我一定把南越王抓来。

”后比喻杀敌报国。

凌云:出自《史记·司马相如列传》,形容文章气势磅礴,文采斐然。

也有志向高远、豪放豁达之意。

白驹过隙:出自《庄子·知北游》,形容时间过得飞快,像白马在细小的缝隙前一闪而过。

阳春白雪:原指战国时代楚国的一种艺术性较高难度较大的歌曲,后来泛指高深的文学艺术。

暗香浮动:出自宋代林逋的《山园小梅》,形容梅花的香味清淡而悠扬,也形容女子淡淡的美丽和优雅。

长歌当哭:出自唐·李贺《歌诗编·李凭箜篌引》,表示用诗歌来代替哭泣,抒发悲愤之情。

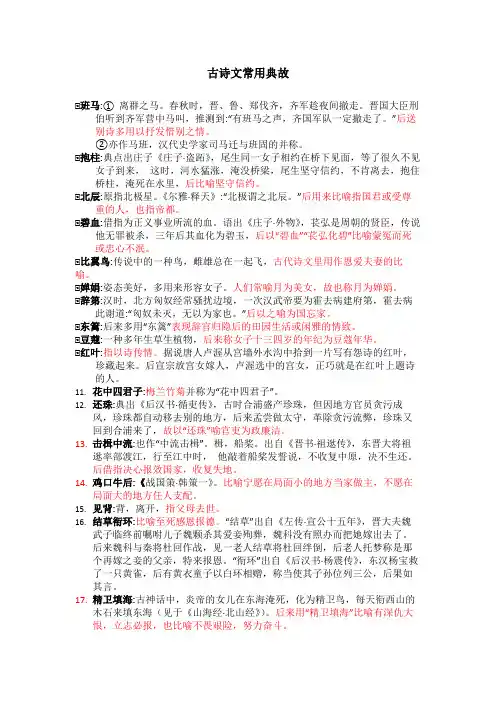

古诗文常用典故⒈班马:① 离群之马。

春秋时,晋、鲁、郑伐齐,齐军趁夜间撤走。

晋国大臣刑伯听到齐军营中马叫,推测到:“有班马之声,齐国军队一定撤走了。

”后送别诗多用以抒发惜别之情。

②亦作马班,汉代史学家司马迁与班固的并称。

⒈抱柱:典点出庄子《庄子·盗跖》,尾生同一女子相约在桥下见面,等了很久不见女子到来,这时,河水猛涨,淹没桥梁,尾生坚守信约,不肯离去,抱住桥柱,淹死在水里,后比喻坚守信约。

⒈北辰:原指北极星。

《尔雅·释天》:“北极谓之北辰。

”后用来比喻指国君或受尊重的人,也指帝都。

⒈碧血:借指为正义事业所流的血。

语出《庄子·外物》,苌弘是周朝的贤臣,传说他无罪被杀,三年后其血化为碧玉,后以“碧血”“苌弘化碧”比喻蒙冤而死或忠心不泯。

⒈比翼鸟:传说中的一种鸟,雌雄总在一起飞,古代诗文里用作恩爱夫妻的比喻。

⒈婵娟:姿态美好,多用来形容女子。

人们常喻月为美女,故也称月为婵娟。

⒈辞第:汉时,北方匈奴经常骚扰边境,一次汉武帝要为霍去病建府第,霍去病此谢道:“匈奴未灭,无以为家也。

”后以之喻为国忘家。

⒈东篱:后来多用“东篱”表现辞官归隐后的田园生活或闲雅的情致。

⒈豆蔻:一种多年生草生植物,后来称女子十三四岁的年纪为豆蔻年华。

⒈红叶:指以诗传情。

据说唐人卢渥从宫墙外水沟中拾到一片写有怨诗的红叶,珍藏起来。

后宣宗放宫女嫁人,卢渥选中的宫女,正巧就是在红叶上题诗的人。

11.花中四君子:梅兰竹菊并称为“花中四君子”。

12.还珠:典出《后汉书·循吏传》,古时合浦盛产珍珠,但因地方官员贪污成风,珍珠都自动移去别的地方,后来孟尝做太守,革除贪污流弊,珍珠又回到合浦来了,故以“还珠”喻官吏为政廉洁。

13.击楫中流:也作“中流击楫”。

楫,船桨。

出自《晋书·祖逖传》,东晋大将祖逖率部渡江,行至江中时,他敲着船桨发誓说,不收复中原,决不生还。

后借指决心报效国家,收复失地。

14.鸡口牛后:《战国策·韩策一》。

古诗词常用典故

1.庄生梦蝶:出自《庄子·齐物论》。

庄子曾经做了一个梦,梦见自己变成

了一只蝴蝶,在梦中他感受到了自由和幸福。

但是当他醒来后,却不知道自己是庄子还是一只蝴蝶。

这个典故常常用来形容人生的虚幻和无常。

2.望梅止渴:出自《世说新语·假谲》。

讲的是曹操在行军途中,为了安慰

士兵,告诉他们前面有一片梅林,士兵们听到后口中生出唾液,不再口渴。

这个典故用来比喻用空想来安慰自己。

3.破釜沉舟:出自《史记·项羽本纪》。

讲的是项羽为了鼓舞士气,下令破

釜沉舟,让士兵们知道自己没有退路,只能前进。

这个典故用来比喻下定决心,不顾一切。

4.画龙点睛:出自《历代名画记》。

讲的是张僧繇在画龙时,在龙的眼上点

了睛,龙便腾空飞起。

这个典故用来比喻在关键处用一两句精彩的语言点明主旨。

5.桃李不言,下自成蹊:出自《史记·李将军列传》。

讲的是李广为人正直,

善待士兵,士兵们自觉地爱护他的住所。

这个典故用来比喻为人正直、真诚、善良,自然会受到人们的尊敬和爱戴。

古诗词中的典故:参考示例:1.青衿:出自《诗经·郑风·子衿》:“青青子衿,悠悠我心。

”后代指读书人。

诗人常常借此表达自己对知识分子的敬仰或是对学问的向往。

2.黍离:语出《诗经•黍离》,原指东周大夫路经西周故都,见其满地禾黍,遂有宫室宗庙毁坏之叹。

后以此表示对国家昔盛今衰的痛惜伤感之情。

诗人在作品中运用此典故,往往是为了抒发对家国兴衰的感慨。

3.尺素:古乐府《饮马长城窟行》中有“呼儿烹鲤鱼,中有尺素书”之句,后指书信。

诗人在诗中提及尺素,多是为了表达远隔千里的思念或对友人的深深眷恋。

4.东山高卧:源于东晋谢安辞官隐居东山的故事,后指隐居。

诗人在作品中运用此典故,往往是为了表达自己对隐逸生活的向往或对官场的不满。

5.杜康:传说杜康发明了酒,后以此作为酒的代称。

诗人在诗中提及杜康,多是为了借酒消愁或抒发豪情。

6.东篱:语出东晋陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,后多以“东篱”表现归隐之后的田园生活或闲雅的情致。

诗人在诗中提及东篱,往往是为了表达自己对田园生活的向往或对隐逸之士的赞美。

7.寒食:节日名,清明节前一天或两天。

源于晋国介子推隐居山中,晋文公用烧山之法逼他出来做官,介子推不出被烧死的故事。

晋文公为纪念介子推,在其死亡之日禁止举火,只吃冷食。

诗人在寒食节时,常常借这个典故表达哀思或对先人的怀念。

8.投笔:东汉班超年轻时,以替宫府抄写公文为生,曾投笔叹曰:“大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔砚间乎?”后指弃文就武,建功立业。

诗人在诗中提及投笔,多是为了表达自己的雄心壮志或对功业的渴望。

70个古诗词中常见的文化典故1.斑竹湘妃竹。

舜死后,舜的妃子娥皇和女英在湘水上啼哭,眼泪酒在竹子上,竹上生了斑痕。

如何将此千行泪,更洒湘江斑竹技-----唐刘禹锡《泰娘歌》2.比翼鸟、连理枝传说中鹣鹅只有一只眼、一只翅膀,所以一定要两只鸟在一起才能飞,比喻夫妻。

连生在一起的两个树枝,比喻恩爱夫妻。

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理技。

----唐白居易《长恨歌》3.烂柯出自任昉《述异记》。

晋人王质上山砍柴,看见几个童子下棋唱歌,过了一会儿,发现斧头柄全烂了回到家,同时代的人都不在世了。

比喻岁月流逝,人事变迁。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人-----唐刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》4.采薇周武王伐纣,伯夷、叔齐认为这是以臣弑君。

周朝建立后,两人不食周粟,隐居首阳山采薇而食,终饿死。

后以此比喻隐居不仕。

相顾无相识,长歌怀采薇。

---ー【唐】王绩《野望》古代驿站在路上约隔十里设一长亭,五里设一短亭,供游人休息送别。

后“长亭”成为送别之地的代称。

寒蝉淒切。

对长亭晚,骤兩初歇。

-----宋柳永《雨霖铃》6.尺素语出古乐府《饮马长城窟行》:“呼童烹鲤鱼,中有尺素书。

”后为书信代称。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。

----宋秦观《踏莎行》7.登高九月九日为重阳节,历来有登高的习俗。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少ー人。

----唐王维《九月九日忆山东兄弟》8.东山高卧东晋谢安辞官隐居东山。

后泛指隐居。

东山高卧时起来,欲济苍生未应晚。

---唐李白《梁园吟》9.杜康传说杜康发明了酒。

后以此作为酒的代称。

何以解忧? 唯有杜康。

----两汉曹操《短歌行》表现归隐后的田园生活或闲雅情致。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖----【宋】李清照《醉花阴》11.寒食节日名,清明节前一天或两天。

晋国介子推隐居山中,晋文公用烧山之法逼他出来做官,介子推不出被烧死。

晋文公下令在介子推忌日禁火,只吃冷食。

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

----【唐】韩朝《寒食》12.汗青古时写字用的竹简,需先用火烧使其干燥,叫“杀青;因烘时竹简出水如汗,故又叫“汗青”。

88个诗词中常用的典故1、冰雪以冰雪的晶莹比喻心志的忠贞、品格的高尚。

如“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

”(王昌龄《芙蓉楼送辛渐》)冰心:高洁的心性,古人用“清如玉壶冰”比喻一个人光明磊落的心性。

再如“应念岭海经年,孤光自照,肝肺皆冰雪。

”岭南一年的仕途生涯中,自己的人格品行像冰雪一样晶莹、高洁。

2、月亮对月思亲——引发离愁别绪,思乡之愁。

如“举头望明月,低头思故乡。

”(李白《静夜思》)如“小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

”(李煜《虞美人》)望月思故国,表明亡国之君特有的伤痛。

如“碛里征人三十万,一时回首月中看。

”碛,沙漠,茫茫大漠中几十万战士一时间都抬头望着东升的月亮,抑制不住悲苦的思乡之情。

3、柳树以折柳表惜别。

汉代以来,常以折柳相赠来寄托依依惜别之情,由此引发对远方亲人的思念之情以及行旅之人的思乡之情。

如1987年曾考过的《送别》诗:杨柳青青着地垂,杨花漫漫搅天飞。

柳条折尽花飞尽,借问行人归不归?由于“柳”、“留”谐音,古人在送别之时,往往折柳相送,以表达依依惜别的深情。

这一习俗始于汉而盛于唐,汉代就有《折杨柳》的曲子,以吹奏的形式表达惜别之情。

唐代西安的灞陵桥,是当时人们到全国各地去时离别长安的必经之地,而灞陵桥两边又是杨柳掩映,这儿就成了古人折柳送别的著名的地方,如“年年柳色,灞陵伤别”的诗。

后世就把“灞桥折柳”作为送别典故的出处。

故温庭筠有“绿杨陌上多别离”的诗句。

柳永在《雨霖铃》中以“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月”来表达别离的伤感之情。

“笛中闻折柳,春色未曾看”,说的是笛声中《折杨柳》的曲子倒是传播得很远,而杨柳青青的春色却从来不曾看见,以此来表达伤春叹别的感情。

“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?”说的是今夜听到《折杨柳》的曲子,又有何人不引起思念故乡的感情呢?4、蝉以蝉品行高洁。

古人以为蝉餐风饮露,是高洁的象征,所以古人常以蝉的高洁表现自己品行的高洁。

《唐诗别裁》说:“咏蝉者每咏其声,此独尊其品格。

高三语文导学材料古诗词中常用122个典故1、投笔:《后汉书》载:班超家境贫寒,靠为官府抄写文书来生活。

他曾投笔感叹,要效法傅介子、张骞立功边境,取爵封侯。

后来“投笔”就指弃文从武。

如:辛弃疾《水调歌头》:莫学班超投笔,纵得封侯万里,憔悴老边州。

2、长城:《南史檀道济传》,檀道济是南朝宋的大将,权力很大,受到君臣猜忌。

后来宋文帝借机杀他时,檀道济大怒道:“乃坏汝万里长城!”后来就用“万里长城”指守边的将领。

如:陆游的《书愤》:“塞上长缄空自许,镜中衰鬓已先斑”。

3、楼兰:《汉书》载;楼兰国王贪财,多次杀害前往西域的汉使。

后来傅介子被派出使西域,计斩楼兰王,为国立功。

以后诗人就常用“楼兰”代指边境之敌,用“破(斩)楼兰指建功立业。

如:王昌龄《从军行》“青海长云暗雪山,疆域遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

”《塞下曲》李白“五月天山雪,无花只有寒。

苗中闻折柳,春色未曾看,晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。

”4、折腰:《宋书隐逸传》载,陶渊明曾作彭泽县令,因不肯“为五斗米折腰向乡里小儿”而弃官归隐。

“折腰”意为躬身拜揖,后来喻指屈身事人,而诗人常反其义用之。

如:李白《梦游天姥岭留别》:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?”5、化碧、碧血:《庄子外物》载,苌弘是周朝的贤臣,无辜获罪而被流放蜀地。

他在蜀地自杀后,当地人用玉匣把他的血藏起来,三年后血变成了碧玉。

后来人们就常用“化碧”形容刚直中正的人为正义事业而蒙冤受屈。

6、鸿雁:《汉书•苏武传》,匈奴单于欺骗汉使,陈苏武已死,而汉使者故意说汉天子打猎时射下一只北方飞来的鸿雁,脚上拴着帛书,是苏武写的。

单于只好放了苏武。

后来就用“红雁”“雁书”“雁足”“鱼雁”等指书信、音讯。

如:晏殊《清贫乐》:“红笺小字,说尽平生意。

红雁在云鱼在水,惆怅此情难寄。

”7、尺素:古乐府《饮马长城窟行》:“客从远方来,遗我双鲤鱼,呼童烹鲤鱼,中有尺素书”。

古诗词中14个常用的典故标题:古诗词中的14个常用典故古人的诗词作品中融入了丰富的文化内涵和历史典故,这些典故成为了我们理解古代文化、思考人生价值的重要窗口。

在古诗词中,有许多常见的典故,它们流传至今,成为了我们学习和阅读的重要素材。

下面,让我们一起探索古诗词中的14个常用典故。

一、吴刚捧月吴刚捧月是一个有关月宫的故事。

相传,吴刚是月宫中负责砍伐桂树的仙人,一天晚上他与嫦娥一起看到了地上的人间之美后,渴望回到凡间。

为了帮助吴刚圆梦,嫦娥将一片桂叶送给他。

然而,吴刚砍伐不断重新长起的桂树,从此陷入永无止境的劳作之中。

因此,“吴刚捧月”成为了比喻人们不切实际的努力和枉费心机的典故。

二、相见恨晚“相见恨晚”源自《红楼梦》中贾宝玉与林黛玉的相遇。

两人年少时曾在庙里数次相遇,相互之间心生好感,却因误会未能早日结缘。

后来,贾宝玉来到贾府,结识了林黛玉,才发现是她曾多次出现在他梦中的那个人。

这成为了一个形容后悔相见较晚的故事。

三、罗敷有意“罗敷有意阿母无情”出自《庐山谣》。

“罗敷有意”形容女子倾慕意中人,而“阿母无情”则形容上级对下级漠不关心。

这句典故多用来描述两情相悦时的情愫和两情欠缺时的冷漠无情。

四、沉鱼落雁闭月羞花这是形容女子美艳貌美的典故。

相传,宴国相之女貂蝉沉鱼落雁,闭月羞花,美丽绝伦。

后来,这句成语用来形容世间美女。

五、杯酒释兵权这个典故出自《红楼梦》中贾母洗酒瓶的故事。

贾母要求宝玉将酒杯贸易权交给自己的梨香院,意在阻止宝玉私自贩卖酒杯。

贾母用这种方式限制了宝玉的行动,形容一种为了达到目的而使用的手段。

六、卧薪尝胆“卧薪尝胆”出自《楚辞·离骚》,“卧薪”是指薪石,是为了保持冷静与毅力;“尝胆”即嚼一嚼胆汁,是为了磨练自己的勇气。

这个典故用来形容韩非子为了用心术,甘愿忍受一切屈辱和困苦的故事。

七、杜康之殇杜康是古代有名的美酒,而“杜康之殇”指的是杜康酒的灭亡。

相传,杜康酿酒秘方遗失,导致杜康之殇。