第二章 犯罪心理学概述——张萌

- 格式:ppt

- 大小:5.66 MB

- 文档页数:147

《犯罪心理学》讲义一、绪论1、何谓犯罪心理学?犯罪心理学是研究与犯罪有关的心理活动及其客观规律的科学。

▲犯罪心理学是应用心理学的基本原理来研究犯罪人的心理活动规律。

心理学是研究心理形式的科学,犯罪人的心理在形式上与守法公民相差无几。

(如对外界信息加工的方式、人格的形成过程等。

)▲犯罪心理学中研究的犯罪人,是刑事法律意义上的犯罪人。

但是在具体的研究中,也可超越这个界限。

例如,不满14周岁的未成年犯罪人,精神病犯罪人,等等。

尽管这些人由于年龄太小或严重的精神错乱不负刑事责任,因而被排除在刑事法律意义上的犯罪人之外,但犯罪心理学不能坐视不理,这些极端的情况也许是发现犯罪心理发展变化规律的有用材料。

▲犯罪心理、犯罪人格是一个动态变化的过程,犯罪心理学研究的犯罪人应以犯罪为中轴点向前后延伸,以便更好地通过研究揭示犯罪人犯罪心理的形成、发展和变化规律。

▲犯罪心理、犯罪行为的关系。

犯罪心理是指支配犯罪人实施犯罪行为的各种心理因素,如犯罪动机、犯罪人格、犯罪思维模式、反社会的价值观念系统等等。

犯罪行为是在犯罪心理支配下实施的危害社会的行为。

有犯罪心理却未发生犯罪行为的人比有犯罪行为的人多出数百倍。

有犯罪心理未必导致犯罪行为的发生,犯罪行为的发生与否还涉及很多其他因素,如犯罪时机等。

在大多数情况下,犯罪行为是在犯罪人犯罪心理的支配下进行的,但也有例外,如防卫过当致人死亡。

2、犯罪心理学的研究对象是什么?(一)研究对象所涉及的行为人的范围①犯罪人。

它是指实施了犯罪行为的人,这是犯罪心理学的主要研究对象。

②一般违法人。

是指触犯刑法,但情节显著轻微、危害不大、不被认为是犯罪者,或实施了违反治安法规的行为并为治安部门所处理者。

犯罪心理学之所以把一般违法人作为研究对象,是由于以下原因:一是虽然犯罪行为与一般违法行为在法律上有比较明确的界限,但从心理机制上看,两者往往难以区分。

如盗窃的累计金额在一定数额上者才可定为盗窃罪,不足此数额者则属一般违法行为。

犯罪心理长洱主要内容犯罪心理学是一种相对较新的心理学分支,它研究人类犯罪行为的起源、发展和影响因素。

犯罪心理学关注与此有关的所有心理变量,这些变量可能导致犯罪行为的发生,也可能与犯罪现象有关。

21世纪以来,犯罪心理学根据社会文化环境的变化不断演化,其目的是揭示犯罪行为的规律,推动社会治安改善,减少犯罪现象的发生。

犯罪心理学主要内容包括:犯罪原因研究、犯罪心理特征研究、犯罪行为的预测、犯罪行为的预防和犯罪行为的处理等,其中最重要的就是犯罪原因研究。

犯罪学家认为,犯罪是复杂的心理变量的结果,个学科的研究十分重要,因为只有了解犯罪原因,才能更好地了解和应对犯罪行为。

犯罪心理学对犯罪原因的研究大致可以归纳为以下几类:一是社会经济因素。

这类因素包括:贫困、失业、低收入和低教育水平。

这些经济因素可能会导致人们犯罪,因为他们会有一种不满,并希望通过犯罪获得收入和物质上的满足感。

二是文化因素。

这种因素指的是一个社会容许犯罪和相信犯罪的文化。

犯罪行为往往是在一个文化支持的框架下发生的,如果有强烈的文化支持,人们就更容易实施犯罪行为。

三是心理因素。

这种因素涉及到一些潜在的心理因素,如抑郁、焦虑、精神分裂等,这些因素可能会导致犯罪行为的发生。

四是社会行为因素。

这类因素主要与犯罪行为相关的社会因素,如犯罪者的社会化能力、社会支持水平、社会规范和家庭环境等。

社会行为因素与犯罪行为之间存在复杂的相互关系,它可以影响一个人的社会行为,也可以引发犯罪行为。

犯罪心理学还涉及到司法心理学,司法心理学主要研究犯罪行为及其影响,研究如何运用心理学原理来改善司法判决,研究如何让判决公正、公平、合理,发展司法心理技术,并研究司法心理学在教育、社会改造、社会治安领域的作用。

犯罪心理学是一门极不平凡的学科,从某种程度上来说,犯罪心理学是犯罪行为的研究和防治的基础。

因此,进一步研究犯罪心理学,勇于探索其深奥,以期改善我国的犯罪形势,有助于社会治安恢复和维护。

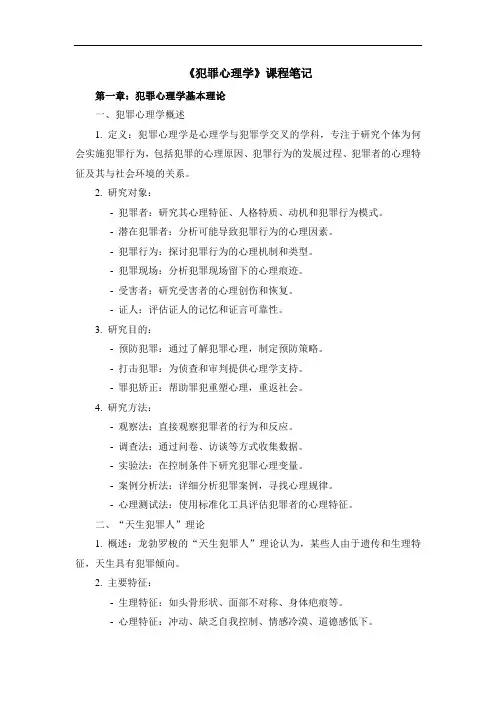

《犯罪心理学》课程笔记第一章:犯罪心理学基本理论一、犯罪心理学概述1. 定义:犯罪心理学是心理学与犯罪学交叉的学科,专注于研究个体为何会实施犯罪行为,包括犯罪的心理原因、犯罪行为的发展过程、犯罪者的心理特征及其与社会环境的关系。

2. 研究对象:- 犯罪者:研究其心理特征、人格特质、动机和犯罪行为模式。

- 潜在犯罪者:分析可能导致犯罪行为的心理因素。

- 犯罪行为:探讨犯罪行为的心理机制和类型。

- 犯罪现场:分析犯罪现场留下的心理痕迹。

- 受害者:研究受害者的心理创伤和恢复。

- 证人:评估证人的记忆和证言可靠性。

3. 研究目的:- 预防犯罪:通过了解犯罪心理,制定预防策略。

- 打击犯罪:为侦查和审判提供心理学支持。

- 罪犯矫正:帮助罪犯重塑心理,重返社会。

4. 研究方法:- 观察法:直接观察犯罪者的行为和反应。

- 调查法:通过问卷、访谈等方式收集数据。

- 实验法:在控制条件下研究犯罪心理变量。

- 案例分析法:详细分析犯罪案例,寻找心理规律。

- 心理测试法:使用标准化工具评估犯罪者的心理特征。

二、“天生犯罪人”理论1. 概述:龙勃罗梭的“天生犯罪人”理论认为,某些人由于遗传和生理特征,天生具有犯罪倾向。

2. 主要特征:- 生理特征:如头骨形状、面部不对称、身体疤痕等。

- 心理特征:冲动、缺乏自我控制、情感冷漠、道德感低下。

3. 评价:该理论过于强调生物学因素,忽视了社会环境对犯罪的影响,且存在种族主义倾向。

三、犯罪生物因素1. 遗传因素:- 家族研究:犯罪行为在家族中的遗传倾向。

- 分子遗传学:研究特定基因与犯罪行为的关系。

2. 生理因素:- 大脑结构:如前额叶发育不良与冲动性犯罪。

- 神经系统:如神经递质失衡与情绪障碍相关犯罪。

- 激素水平:如睾酮水平与攻击性行为。

3. 生物化学因素:- 药物滥用:影响大脑化学平衡,增加犯罪风险。

- 营养不良:影响大脑发育和行为控制。

四、潜意识与犯罪1. 弗洛伊德潜意识理论:- 潜意识内容:包括被压抑的欲望、冲突和记忆。

第二章弗洛伊德的犯罪观1.犯罪行为产生的原因本能与犯罪人格与犯罪罪恶感与犯罪:在人格发展过程中,由于比多的固着与倒退,个体对父母产生了不正常的恋母(恋父)情结,使其在超我的作用下产生了很深的无意识罪恶感,这种罪恶感可能引起犯罪货其他不良行为的发生在许多罪犯身上,特别是青少年罪犯的身上,人棉可能发现在犯罪以前就存在着非常强大的罪恶感,所以罪恶感不是犯罪的结果,而是它的动机。

阿德勒的犯罪观阿德勒在《自卑与超越》一书中写道,“在罪犯的各种活动和态度中,都显现出他是在挣扎着要成为优越,要解决问题,要克服困难。

他和别人的不同之处不在于他没有这种形式的追求,而是他所追求的方向。

阿德勒提出,个人的自卑感主要是有个人的身体缺陷,低劣的社会经济条件和错误的家庭教育三类因素引起。

这类人受自身条件的限制,很有可能采取不符合社会要求,过度的补偿行为来克服自卑感,这样做往往会触犯社会禁律,导致犯罪。

对犯罪的防治阿德勒十分重视对犯罪的预防和对犯罪人的矫治,他认为,犯罪人选择与社会相悖的方式克服自卑,与他们在三大生活领域(即友谊,职业和爱情)的失败有关。

预防犯罪的途径是要找出罪犯在儿童时期所遭受的合作障碍,培养他们的社会兴趣,教会他们怎样与人合作。

要特别注意下面三类儿童,1.身体有缺陷的儿童2.被宠坏的儿童3.受到忽视的儿童艾希霍恩认为,初生婴儿是一种不合群的动物,家庭教养的作用就在于随着他们的成长,使他们从不合群的状态中摆脱出来,进入到适应社会的状态。

如果儿童没有与父母产生情感依恋,没有经历认同父母的人格特点的心理过程,没有学会像父母那样的心理控制能力和恰当的行为方式,就会使他们具备犯罪的倾向,病随时都有可能犯罪。

亚历山大和施陶布提出,所有的人毫无例外地,或早或迟地实施的第一次犯罪,都是对保持清洁的规定的违反。

美国犯罪学家塞克斯(Gresham Sykes)和马茨阿(David Matza) 曾对少年犯罪人的心理防卫机制进行了分析,提出了少年犯罪人五种“中和”技术,实际上就是少年犯罪人对期犯罪行为的五种合理化解释,1.否认责任2.否认损害3.否认被害人的被害4.否定责难者5.高度效忠群体社会学习理论对攻击行为的解释(论述题)社会学习理论认为,人类的攻击行为是一种习得的社会行为。

犯罪心理学犯罪心理学(一)研究主体:1、犯罪人:犯罪心理学的基本研究对象,基于刑法范畴但不完全受刑法规定的主体范围的限制。

2、一般违法者:现实生活中最大的违法群体,即大众违法者。

行为不具备刑法中所规定的关于犯罪的量的标准。

(与犯罪人本质无差别;犯罪行为是由一般违法行为演变而来)3、虞犯:根据其性格或环境,将来可能犯罪或触犯刑罚法令的个体,包括个体缺陷者和经常出入不良场所者。

(犯罪预防)(二)实质:4、什么是犯罪心理的实质:犯罪心理是个体对客观消极存在的能动反映,是个体对客观现实的扭曲反映,是在个体原已具备的不良心理因素上发展起来的,并且和社会规范相对立的倾向。

(本质区别)1)犯罪心里是对客观现实的反映:主体的反映具有普遍性;心理的源泉是客观现实;心理活动具有能动性。

2)是对客观现实的扭曲反映:犯罪心理是对社会消极存在的反映和能动的吸收;具有犯罪心里的个体对积极的社会存在、社会准则等有逆反心理或者进行扭曲反映的心理倾向,而不是正确认识社会积极存在的真实内容和意义。

5、反射:有机体通过神经系统,对外界或内部的刺激所做的有规律的应答活动。

反射弧:实现全部反射神经活动的神经结构:感受器、传入神经、中枢神经、传出神经、效应器。

无条件反射:个体先天遗传而得、不学而会、不学而能的反射。

条件反射:有机体生活过程中,在无条件反射的基础上,由于后天学习而获得的。

6、动力类型:又称动型,大脑皮层机能系统性活动最主要的体现,是对一系列刺激物所形成的自动化的条件反射系统,是条件反射的巩固系统。

(惯犯,累犯)7、第一信号:现实中的具体物质及其属性,如食物的形状气味第二信号:语言、文字等特殊刺激物,是具体信号的信号,现实中的抽象信号。

第二信号系统:对于第二信号发生反映的大脑皮层机能系统,人类所特有。

(三)流派:一、犯罪生物学派:1、犯罪人类学派:代表人:意大利,龙勃罗梭,加罗法洛,菲利观点:犯罪罪因——隔代遗传基因;犯罪人类型——天生犯罪人;遗传是导致个体实施犯罪行为的根源;心理特征——与一般人比痛觉麻木味觉敏锐,缺乏道德观念和自我控制能力,感情容易冲动,智力低下,自我显示意识强烈;犯罪对策论,即预防是第一位;自然犯和法定犯,是否违背道德;刑罚个别化。

犯罪行为导论犯罪心理学的概念:(1)狭义的概念:犯罪心理学是运用心理学的基本原理研究犯罪主体的犯罪心理产生、形成及发展规律的一门学科。

(2)广义的概念:犯罪心理学是运用心理学的基本原理研究犯罪心理现象的产生、形成、发展规律、表现特点及犯罪对策中的心理学问题的一门学科。

犯罪心理学5种主要研究对象:犯罪人;一般违法人;刑满释放人员和解除劳动教养人员;揭露与惩罚犯罪的有关人员,这主要是指司法部门人员;监管矫治罪犯的人员和监狱的工作人员。

犯罪心理学的研究内容:(一)犯罪心理学的基本问题,包括学科性质、对象和任务、研究方法、发展历史等(二)个体犯罪心理的形成、发展和变化的理论(三)各种不同类型的犯罪心理分析(四)犯罪心理学理论在司法实践中的应用犯罪心理学的性质:交叉性学科;边缘性学科;社会科学与自然科学结合的综合学科;应用性学科犯罪心理常用的研究方法:1、观察法是研究犯罪心理学的最基本的方法,指研究者通过感官或者借助于一定的科学仪器,有目的、有计划的考察和描述犯罪人的各种行为表现来收集资料的方法。

优点:真是可靠的第一手资料缺点:研究者较被动;结论难以量化处理,准确分析;研究者的水平对材料的质量有较大的影响。

2、调查法调查法:通过各种途径,广泛收集有关犯罪人的资料,研究犯罪心理特点和规律的方法调查法包括问卷法和访谈法3、测验法用标准化的测验量表来测量犯罪人心理特点的方法。

MMPI/艾森克人格问卷中国罪犯心理测试个性分测验4、案例分析法案例分析法:选择典型的各类案件进行分析,从中发现犯罪人犯罪心理形成、发展和变化规律的方法(选择)犯罪心理学的历史:角度:时间轴线/地区轴线早期的犯罪心理学思想-近现代的犯罪心理学发展西方国家的犯罪心理-我国的犯罪心理一、西方国家的犯罪心理学发展1、早期的犯罪心理学思想古希腊古罗马时期柏拉图:人的灵魂有善与恶两个方面亚里士多德:犯罪的原因在于人类邪恶的本质英国思想家霍布斯:性恶论学说,人生来就是自私好斗残暴的18世纪,犯罪古典学派:人性自私论19世纪,社会学家迪尔凯姆,自杀犯罪等异常行为是因为社会缺乏规范和正常秩序的结果。