2014年版学前教育史第三章清末的学前教育

- 格式:ppt

- 大小:1.79 MB

- 文档页数:79

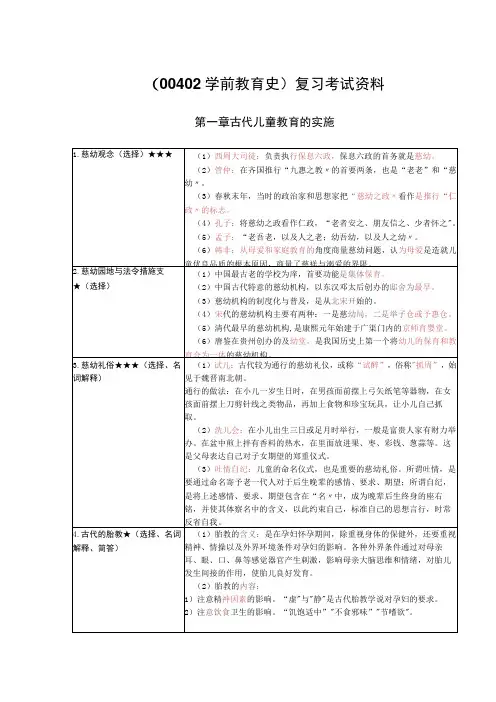

学前教育史复习重点第一章古代儿童教育的实施1.试儿:古代较为通行的慈幼礼仪。

试儿又称试周,抓周,比较通行的做法是:在小儿一岁生日时,为其制作新衣,盥洗装饰以后,在男孩面前摆上弓矢笔纸等器物,在女孩面前摆上刀剪针线之类等物品,再加上实物和珍宝玩具,让小儿自己抓取。

322.吐情自纪:中国古代十分重视儿女的命名仪式,并通过命名仪式以“吐情自纪”。

所谓“吐情”,是要通过命名寄托老一代人对于后生晚辈的情感、要求、期望;所谓“自纪”是将上述情感、要求、期望包含在“名”中,成为晚辈后生终身的座右铭,并使其体察名中的含义,以此约束自己,规范自己的思想言行,时常反省自我。

323. 胎教:是指为生育出聪明健康的后代而采取的早期教育措施。

在孕妇怀孕期间除重视身体的保健外还要重视精神、情操以及外界环境条件对孕妇的影响。

各种外界条件通过对母亲耳、眼、口、鼻等感觉器官产生刺激,影响母亲思维和情绪,对胎儿发生间接的作用,使胎儿良好发育。

334.简述我国古代胎教的内容、方法及作用(1)胎教的内容①注意精神因素的影响保持良好的精神状态,是实施胎教的必要条件。

为了保持良好的精神状态要求孕妇必慎所感②注意饮食卫生的影响内容可分为“饱饥适中”“不食邪味”“节嗜欲”③注意环境的影响要求有四方面:“居处简静”“行坐端言”“避寒暑”“劳逸以节”(2)方法:“监督法”、“小劳法”、“瘦身法”5.简述古代胎教的作用①胎教被看做是能否培养出合格的圣明君主的必要条件②胎教被认为是培养理想后代的重要前提③胎教被认为是儿童健康发育的必要条件6.简述古代家庭学前教育的目的(1)培养幼儿成才,成为对社会有用的人,至少要具备基本的生存能力;(2)培养和完善其道德品格,符合儒家所要求的的忠孝仁义的基本道德标准;(3)有助于维系家庭和社会的道德礼仪秩序。

(4)此外,也包括光宗耀祖的一些期望。

7.简述《礼记·内则》中有关儿童分年教育规划的主要内容(1)子能食食,教以右手。

第三章清末的学前教育一、单项选择题1.倡导“师夷长技以制夷”的是()A.张之洞B.魏源C.康有为D.严复【解析】B本题考查的是发展学前教育的社会动因。

从早期提出“师夷长技以制夷”的魏源,到提倡“中学为体,西学为用”的张之洞以及后期主张进行更为彻底改革的康有为、梁启超和严复等人,都是这一时期的突出代表。

2.清末的资本主义工商业占据主导地位的是()A.外国资本B.官僚资本C.民族工业D.家族资本【解析】A本题考查的是发展学前教育的社会动因。

清末的资本主义工商业主要以外国资本占据主导地位,其次为洋务派创办的官僚资本,再次为中国民间力量所创建的民族工业。

3.中国第一部近代女子教育法令《奏定女子小学堂章程》和《奏定女子师范学堂章程》的颁行时间是()A.1904年B.1911年C.1907年D.1906年【解析】C本题考查的是发展学前教育的社会动因。

中国第一部近代女子教育法令《奏定女子小学堂章程》和《奏定女子师范学堂章程》,迟至1907年才颁行于世。

4.康有为阐述其学前教育主张的著作是()A.《变法通议》B.《论女学》C.《大同书》D.《论幼学》【解析】C本题考查的是发展学前教育的社会动因。

康有为的思想比较杂博,混合了儒家的今文经学、《礼记》“大同思想”以及佛教和西方基督教的学说。

这些思想在他的《大同书》中都得到了集中的体现。

5.梁启超就女学问题发表的署名文章是()A.《教育政策私议》B.《倡设女学堂启》C.《变法通议·论女学》D.《清史稿·选举志二》【解析】B本题考查的是清末学前教育制度的建立。

梁启超对于女学问题的关注,也是完善学前教育制度的一个重要的环节。

1897年,梁启超在《时务报》发表署名文章《倡设女学堂启》,指出:“圣人之教,男女平等,施教劝学,匪有岐矣。

”6.清末学制规定蒙养院的设置方式是()A.独立设置B.附设在育婴堂或敬节堂内C.附设在小学堂或女子师范学堂内D.附设在教堂内【解析】B本题考查的是学前教育法令的颁布和蒙养院制度的建立。

4.清末《癸卯学制》明确指出,蒙养院的宗旨是A.蒙养院和家庭教育并重B.以蒙养院代替家庭教育C.家庭教育辅助蒙养院D.蒙养院辅助家庭教育2015.44.清末学制提出蒙养院保育内容,除了游戏、歌谣、谈话外,还有【】A.图画B.体育C.社会D.手技5.在学前教育史上,确立“蒙养园”制度的学制是【】A.《癸卯学制》B.《壬子一一癸丑学制》C.《壬戌学制》D.1951年《关于改革学制的决定》2014.104.癸卯学制规定蒙养院课程有游戏、歌谣、谈话和【】A.常识B.图画C.手技D.行仪23.癸卯学制规定,蒙养院并不单独设立,而是附设在育婴堂和。

3.清末蒙养院制度,基本上仿照了A.日本B.美国C.苏联D.英国23.近代外国人在中国办的学前教育机构,大致可以分为两种:一种是日本式的,一种是__。

2013.722.1904年,清政府颁布《_》,是中国第一个学前教育法规。

2013.44.癸卯学制规定蒙养院的师资称()A.教习B.保姆C.乳媪D.节妇5.提出创立人本院对孕妇进行集体胎教的主张的是()A.康有为B.梁启超C.蔡元培D.恽代英23.外国教会在我国最早设立的幼儿教育机构是_幼稚园_____42.根据下列材料,分析外国教会在华兴办幼稚园的实质及其对中国学前教育的影响。

[材料]“幼稚之年,正就我范围之时”,“上帝之宝座,可藉教师之讲台而至者,藉儿童之游戏而亦至”。

“欲定民主国民之根基,除幼稚园外,无他术也;欲使街巷顽童、家中劣子,成为安分之小国民,除幼稚园外,亦无他术能收效若是之速也”。

答:一、设立幼稚园的实质1、以基督精神奴化中国人的思想,培养高级治华代理人,是帝国主义在华兴办文化教育事业的终极目的。

2、欧美国家在中国设立幼稚园,均通过教会来组织,这些幼稚园外国化严重,企图以西方的物质文化生活方式征服中国儿童;3、另外宗教色彩浓厚,希望中国儿童从小就忠于基督,成人以后便可以服服帖帖地受洋人摆布。

牧师梅因曾颇有把握地说,如果给他机会训练儿童一直到7岁,便可以保证使儿童以后对教会一直保持忠诚。

第三章清末的学前教育第一节清末学前教育制度的建立一、发展学前教育的社会动因:从政治、经济、思想动因分析1、政治方面①:学前教育体制改革②:近代以来帝国主义在政治、经济,军事、宗教以及教育等方面对中国的侵略加剧,通过不平等条约剥夺中国了中国的许多主权,使中国陷入生存危机中《天津条约》签订后外国教会在华的不断扩大,使中国的儒学和传统教育受到冲击,严重的削弱了后者的权威性和翁定性。

③:清朝统治者被迫进行旨在“富国强兵”、谋取生路的变法运动中国先后经历了洋务运动、百日维新和清末“新政”教育改革始终是被关注的中心课题之一。

洋务运动开办洋务学堂和留学教育,百日维新费八股改科举,新政中废除科举、创建学部、颁行《癸卯学制》④女子教育遭到排斥和忽视,起步时间滞后,第一部全国性的近代学前教育法令《奏定蒙养院章程及家庭教育法章程》颁布于1904年1月。

第一部近代女子教育法令《奏定女子小学章程》和奏定女子师范学堂章程》1907年颁布。

2、经济方面①:资本主义工商业的发展促使教育体制向社会化转变,而学前教育的社会化是整个国家社会化的一部分②:资本主义的发展促使原有的一家庭为单位的自给自足的生产模式走上衰弱,被工业化和社会化的经济模式取代③:人才缺少,不能满足工商业发展的需要,学前教育突破以零散的蒙塾和家庭为单位的旧模式向社会化转变3、清末学前教育的改革,变法的思想下推动的①:外国势力入侵,加剧了中国社会的内部矛盾②:改革的不顺利康有为的思想体系:1、混合了儒家的今文经学、《礼记》“大同思想"中得到集中体现。

2、《大同书》的构思①描绘了一个人人相亲相爱的美好世界、在这个被称为“大同之世”的美好世界里,儿童完全由社会共育②未出生之前享受胎教③出生开始送到公立育婴院,有社会抚养④3岁后转到慈幼院或继续在育婴院接受良好的保育、以后依次接受小学中学大学的教育⑤20岁学成毕业后为社会服务3、《大同书》关于学前教育的主张①、保育员的选择。

第三章清末的学前教育第一节清末学前教育制度的建立一、发展学前教育的社会动因1、发展学前教育的社会动因:(1)政治方面,教育改革是整个国家政治体制变革的一个组成部分,而学前教育的改革又是教育体制变革的一个组成部分(2)经济方面,资本主义工商业的发展促进教育体制向社会化转变,而学前教育的社会化是整个国家教育社会化的一部分(3)清末学前教育的改革,也是社会各阶层认识积极要求变法的思想推动下进行的2、康有为认为应对儿童实行“公养”、“公教”制度3、中国的资本主义萌芽最早出现在明代4、梁启超将人的年龄阶段划分为4个阶段,为幼儿期(5岁以下)、儿童期(6—13岁)、少年期(14—21岁)成人期(22—25岁)5、康有为的代表作是《大同书》,体现了“公养”、“公教”理想6、康有为提出创立人本院对孕妇进行集体胎教的主张7、梁启超从理论上阐述学前教育思想并产生很大影响的文章是《教育政策私议论》8、根据中国第一个学前教育法规的规定,儿童的执教者母亲或保姆所接受的训练是封建纲常名教二、学前教育法令的颁布和蒙养院制度的建立1、1904年1月第一部全国性的近代学前教育法令《奏定蒙养院章程及家庭教育法章程》正式颁布,标志着学前教育的建立2、中国清末蒙养院的师资来源是乳媪(ao)和节妇。

3、癸(gui)卯学制规定蒙养园课程有游戏、歌谣、谈话和手技4、癸卯学制是中国近代第一个正式颁布并实行的近代学制5、中国第一个学前教育法明确指出开办蒙养院的目的是以蒙养院辅助家庭教育6、《女子师范学堂章程》的颁行,标志着清末学前教育体制在形式上得到了完善7、我国最早的学前教育机构蒙养院培养保姆除了利用育婴堂外,还利用敬节堂三、清末学前教育的实施1、学前教育的实施标志是创办了蒙养院之类的学前教育机构2、1903年,清末我国首次设立公立幼儿教育机构的地方是武昌,为幼稚园,1904年改名教育机构为武昌蒙养院3、私立蒙养学院为天津严氏蒙养院4、清末蒙养院制度,基本上仿照了日本。

高等教育自学考试《学前教育史》重难点串讲资料课程代码:00402第一章古代儿童教育的实施第一节古代的慈幼礼俗与社会公育一、慈幼观念的演变西周大司徒负责执行保息六政,保息六政的首务就是慈幼。

,也是“老老”和“慈幼"春秋末年,当时的政治家和思想家也都把“慈幼之政”看作是推行“仁政"的一个标志。

韩非则从母爱和家庭佳偶的角度讨论慈幼问题,认为母爱是造就儿童优良品质的根本原因,还讨论了慈爱与溺爱的界限.二、慈幼与学校的起源中国最古老的学校为庠,既是原是氏族部落储藏剩余猎物和生活物品的场所,又是集体赡养失去劳动力的老人和没有劳动力的儿童的场所.对于年幼者来说,庠的首要功能是集体保育。

庠的出现具备的三个条件:(1)、农业、畜牧业较为发达,有了一定的剩余产品(2)、氏族成员共同劳动,财产共有,儿童公育(3)、实行比较严格的族外婚制三、慈幼机构与法令措施中国古代专门的慈幼机构,以东汉邓太后创办的邸舍为最早,慈幼机构的制度化与普及,是从北宋开始的,也是鼎盛时期,宋代的慈幼机构主要有两种:一是慈幼局,二是举子仓或,雇请乳媪鞠育。

举子仓由教育家朱熹始创,其职能与慈幼局略同。

慈幼机构的大规模恢复,始于清朝。

清代最早的慈幼机构,是康熙元年始建于广渠门内的京师育婴堂.由唐鉴在贵州创办的及幼堂,则是具有教养合一功能的慈幼教育机构.这是我国历史上第一个将幼儿的保育和教育合为一体的慈幼机构.四、慈幼礼俗,俗称“抓周” 。

“江南风俗,儿生一期,为制新衣,盥浴装饰,男则用弓矢纸笔,女则用刀尺针缕,并加饮食之物,及珍宝服玩,置之儿前,观其发意所取,以验贪廉愚智,名之为‘试儿’.”.在小儿出生三日或足月时举行,一般都是富贵人家才有财力举办。

仪亲宾盛集,煎香汤于盆中,下果子彩钱葱蒜等,钱意味着使儿童富裕,葱意味着使儿童聪明,用数丈彩绕之,名曰:“围盆",取儿童生活在多彩幸福之中之意。

观者各撒钱于水中,谓之“添盆”,意为在众人的帮衬下多才多福。

《学前教育史》核心知识点第一章古代儿童教育的实施第一节古代的慈幼礼俗与社会公育一、慈幼观念的演变p30二、慈幼与学校的起源1、中国最古老的学校名为“庠”主要是一种养老慈幼的场所。

2、“庠”具备的三个条件①农业、畜牧业较为发达,有一定的剩余产品②氏族成员共同劳动,财产共有,儿童公育③实行较为严格的族外婚制三、慈幼机构与法令措施1、宋代的慈幼机构①慈幼局:主要职能是收养弃儿,雇请乳媪鞠育②举子仓或予惠仓:由教育家朱熹始创,其职能与慈幼局略同2、唐鉴创办的及幼堂:具有教养合一功能的慈幼教育机构(我国历史上第一个将幼儿的保育和教育合为一体的慈幼机构)四、慈幼礼俗p321、慈幼礼俗:是慈幼观念与文化在民间普遍流行的通俗形式①试儿(抓周)②洗儿会③命名仪式第二节古代的胎教胎教:是指孕妇怀孕期间,除重视身体的保健外,还要重视精神、情操以及外界环境条件对孕妇的影响一、胎教的作用①被看作是能否培养出合格圣明的君主的必要条件②被认为是培养理想后代的重要前提③被认为是儿童健康发育的必要条件二、胎教的内容p33-351、注意精神因素的影响(目不观恶色、耳不听恶声、口不出恶言)2、注意饮食卫生的影响(饥饱适中、不食邪味、节嗜欲)3、注意环境的影响(居处简静、行坐端严、避寒暑、劳逸以节)第三节古代家庭的学前教育一、家庭学前教育的目的和作用①培养幼儿成才,成为对社会有用的人,至少要具备基本的生存能力②培养和完善其道德品格,符合儒家所要求的忠孝仁义的基本道德标准③有助于维系家庭和社会的道德礼仪秩序,光宗耀祖的一些期望二、家庭学前教育的规划①子能食食,教以右手。

能自己吃东西的时候,教给他使用右手进食②能言,男唯女俞。

男鞶革,女鞶丝。

男孩子应声“唯”发声较直。

女生应声“俞”声音委婉。

男孩子学习佩戴革制衣袋,女孩子学习佩戴丝质衣袋③六年,教之数与方名。

六岁,学习简单的数字与辨别南北方位的名称④七年,男女不同席,不共食。

七岁开始男女不能坐同一个席上,不能共用一个食具⑤八年,出入门户及即席饮食,必后长者,始教之让。

第3章晚清时期的学前教育简答题1.请简要回答蒙养院保姆的来源与培训。

蒙养院内教师称"保姆",保姆由乳媪和节妇训练而成。

训练保姆的方法,使在育婴堂和敬节堂中,选一识字妇女当教员,如堂内无识字的,可以请一识字老妇人入堂任教。

训练保姆的教材诸如《孝经》、《四书》、《烈女传》、《女诫》、《女训》、《教女遗规》等,还有一些外国家庭教育书如日本天下歌子《家政学》。

2.请简要回答蒙养院的保教要旨。

"章程"规定,蒙养院保育教导要旨如下:(1)"保育教导儿童,专在发展其身体,渐启其心知,使之远于浇薄之恶风,习于善良之轨范。

"(2)"保育教导儿童,当体察幼儿身体气力之所能为,心力知觉所能及,断不可强授以难记难解之事,或使之疲乏过度之业。

"(3)"保育教导儿童,多留意儿童之性情及行止仪容,使趋端正。

"(4)"儿童性情好模仿,务专意示以善良之事物使则效之孟母三迁即此义也。

分析这个保育教导要可以看出,蒙养院对儿童的教育,包含体育、德育、智育、美育的内容,在教育原则上,提出了应该照顾儿童情性及心理特点,指出教育要量力适度,还要利用榜样的教育作用。

3.请简要回答蒙养院师资的培训。

1904年,清政府颁发了《女子小学堂章程》,《女子师范学堂章程》,教育上打破了女禁。

女子师范学堂担负培养女子小学堂教员的同时,也兼训练蒙养院保姆。

章程中尚无明确规定专设训练保姆的机构,但在实际上,开始出现了专门训练保姆的机构。

分析题4.试分析康有为的胎教与婴幼儿教育的主张康有为继承和发展了我国古代胎教学说,尤其是他的关于创立人本院以对孕妇进行集体胎教的主张,新颖独特,亘古未有。

人本院也称胎教院,是对孕妇和胎儿进行集体胎教的社会公益机构,是实施儿童公养公教的重要措施之一,康有为把设立人本院作为去家界,消除私有根源以实现大同理想社会的重要手段。

通过对人本院的论述,阐发了关于胎教的意义和胎教宗旨、方法等。