岩石破坏机理及节理裂隙分布尺度效应的非线性动力学分析与应用

- 格式:pdf

- 大小:93.65 KB

- 文档页数:1

1、岩石力学定义:研究岩石的力学性状(behaviour)的一门理论科学,同时也是应用科学;是力学的一个分支;研究岩石对于各种物理环境的力场所产生的效应。

初期阶段(地应力):海姆静水压力假说,朗金假说,金尼克假说:经验理论阶段:普世理论,太沙基理论。

2、地下工程的特点:1).岩石在组构和力学性质上与其他材料不同,如岩石具有节理和塑性段的扩容(剪胀)现象等;2).地下工程是先受力(原岩应力),后挖洞(开巷);3).深埋巷道属于无限城问题,影响圈内自重可以忽略;4).大部分较长巷道可作为平面应变问题处理;5).围岩与支护相互作用,共同决定着围岩的变形及支护所受的荷载与位移;6).地下工程结构容许超负荷时具有可缩性;7).地下工程结构在一定条件下出现围岩抗力;8).几何不稳定结构在地下可以是稳定的.3、影响岩石力学性质和物理性质的三个重要因素:1).矿物:地壳中具有一定化学成分和物理性质的自然元素和化合物;2).结构:组成岩石的物质成分、颗粒大小和形状以及相互结合的情况;3).构造:组成成分的空间分布及其相互间排列关系。

4、岩石力学是固体力学的一个分支。

在固体力学的基本方程中,平衡方程和几何方程都与材料性质无关,而本构方程(物理方程/物性方程)和强度准则因材料而异。

岩石的基本力学性质主要包括2大类,即岩石的变形性质和岩石的强度性质。

5、研究岩石变形性质的目的,是建立岩石自身特有的本构关系或本构方程(constitutive law or equation),并确定相关参数。

研究岩石强度性质的目的,是建立适应岩石特点的强度准则,并确定相关参数。

6、岩石强度:岩石介质破坏时所能承受的极限应力;单轴抗压强度、单轴抗拉强度、多轴强度、抗剪强度。

7、研究岩石强度的意义:1).岩石分类、分级中的重要数量指标;2).作为强度准则判别:当前计算点处于全应力应变曲线哪个区;3).计算处或测定处的岩土工程是否稳定;4).在简单地下工程条件下,可作为极限平衡条件(塑性条件),求解弹塑性问题的塑性区范围,以及弹性区和塑性区的应力与位移.8、岩石的破坏形式:1).拉伸破坏: (a)为直接拉伸,(b)为劈裂破坏2).剪切破坏3)塑性流动4).拉剪组合9、岩石单轴强度定义:岩石试件在无侧限和单轴压力作用下抵抗破坏的极限能力;公式: σc=P/A 式中,σc——单轴抗压强度,MPa,也称无侧限强度;P——无侧限条件下岩石试件的轴向破坏荷载; A ——试件的截面面积。

单轴压缩岩石损伤演化细观机理及其本构模型研究一、本文概述本文旨在深入研究单轴压缩下岩石损伤演化的细观机理,并探讨其对应的本构模型。

通过对岩石在单轴压缩过程中的微观破坏行为进行详细分析,揭示岩石损伤演化的内在机制,进而建立能够准确描述岩石力学行为的本构模型。

这一研究对于理解岩石的力学特性、预测岩石工程的稳定性和优化岩石工程设计具有重要意义。

在概述部分,本文将首先介绍单轴压缩试验的基本原理和方法,以及其在岩石力学研究中的应用。

随后,将概述岩石损伤演化的基本概念和研究现状,包括岩石损伤演化的定义、分类、影响因素等。

在此基础上,本文将提出研究目的和意义,明确研究内容和方法,并简要介绍论文的结构和主要研究成果。

通过本文的研究,我们期望能够深入理解岩石在单轴压缩下的损伤演化过程,揭示其细观机理,并建立相应的本构模型。

这将有助于我们更好地预测和控制岩石工程的稳定性和安全性,为岩石工程的设计、施工和维护提供科学依据。

二、单轴压缩岩石损伤演化细观机理在单轴压缩条件下,岩石的损伤演化细观机理是一个复杂而关键的科学问题。

单轴压缩是指岩石在单一轴向压力下发生的变形和破坏过程,它是岩石力学中最基本也是最重要的试验手段之一。

在这个过程中,岩石内部的微裂纹、微孔洞等损伤会不断演化,最终导致岩石的宏观破坏。

岩石在单轴压缩过程中,由于其内部存在的非均匀性和初始损伤,会导致应力分布的不均匀。

在应力集中区域,微裂纹会首先产生并扩展。

这些微裂纹的扩展方向往往与最大主应力方向一致,形成所谓的“翼裂纹”。

随着应力的增加,微裂纹会不断扩展、连接,形成宏观裂纹,导致岩石的整体强度降低。

岩石的损伤演化过程中还伴随着能量的耗散和释放。

在微裂纹产生和扩展的过程中,会消耗一部分外部输入的能量,并以热能的形式释放出来。

同时,岩石内部的损伤还会导致其弹性模量、泊松比等力学参数的降低,进一步影响岩石的应力-应变关系。

岩石的损伤演化还受到多种因素的影响,如岩石的矿物成分、颗粒大小、孔隙率、温度、压力等。

岩体断裂与蠕变损伤破坏机理研究一、本文概述《岩体断裂与蠕变损伤破坏机理研究》一文旨在深入探讨岩体在受到外部载荷作用下的断裂与蠕变损伤破坏机理。

岩体作为自然界中广泛存在的地质体,其稳定性和安全性对于工程建设、地质环境保护等方面具有重大意义。

因此,研究岩体的断裂与蠕变损伤破坏机理,对于预防地质灾害、优化工程设计、提高工程安全性等方面具有重要的理论和实践价值。

本文首先将对岩体断裂与蠕变损伤的基本概念进行界定,阐述其在地质学和岩石力学领域的重要性。

接着,将详细分析岩体断裂与蠕变损伤破坏的机理,包括断裂力学的基本原理、蠕变损伤的发展过程以及两者之间的相互作用关系。

在此基础上,文章还将探讨影响岩体断裂与蠕变损伤破坏的主要因素,如岩石的力学性质、地质构造、外部载荷等。

本文将综合运用理论分析、实验研究、数值模拟等多种方法,对岩体断裂与蠕变损伤破坏机理进行深入研究。

通过对比分析不同条件下岩体的断裂与蠕变损伤破坏过程,揭示其内在规律和影响因素。

文章将提出相应的预防和控制措施,为工程实践提供理论支持和指导建议。

《岩体断裂与蠕变损伤破坏机理研究》一文将全面系统地探讨岩体在受到外部载荷作用下的断裂与蠕变损伤破坏机理,旨在为提高工程安全性和优化工程设计提供理论支撑和实践指导。

二、岩体基本特性及损伤机制岩体是由多种矿物颗粒、结晶体、岩石碎块和填充物等组成的复杂地质体,具有非均质、非连续、非线性和不确定性的特点。

这些特性使得岩体的力学行为相当复杂,尤其是在受到外部荷载或环境因素作用时,岩体的内部结构和性质往往会发生显著的变化。

损伤是岩体在受力过程中内部微裂纹不断扩展、演化和贯通的结果。

这些微裂纹可能是由于岩体内部的原生缺陷、应力集中、化学腐蚀或温度变化等因素引起的。

随着应力的增加,微裂纹逐渐扩展并相互连接,形成宏观的裂缝,最终导致岩体的破坏。

岩体损伤机制主要包括拉伸损伤、剪切损伤和压缩损伤。

拉伸损伤主要发生在岩体的拉应力区域,导致岩体产生拉伸裂缝。

岩石变形破坏的能量研究综述摘要:对于岩石力学特性的研究已经有了不俗的成果,以往都是以弹塑性理论为基础做研究,从而成为岩石变形破坏的准则之一,但这并不准确。

岩石的破坏变形本质上的能量驱动的结果。

理论和实验研究证实,能量在岩石变形和破坏中起重要作用。

外力耗散的能量会在岩石内部产生损坏和不可逆转的变形,并随着时间的推移降低岩石强度。

岩石的结构破坏是由应变能的突然释放引起的,在某些条件下表现为岩石的灾难性破坏。

岩石体积中释放的应变能在岩石中产生这种突然的结构破坏方面起着关键作用。

本文以岩石的变形破坏为基础,以能量的角度出发,分析岩石失稳破坏的能量驱动本质,为岩石工程发展提供理论基础。

关键词:岩石破坏变形,能量耗散,能量释放,能量密度,应力—应变A Review of Energy Research on Rock Deformation and FailureZHANG Haochuan(Civil Engineering and Water Conservancy, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400041):Abstract:There have been remarkable achievements in the study of rock mechanical properties, which were previously based on elastic-plastic theory and became one of the criteria for rock deformation and failure, but this is not accurate. The failure and deformation ofrocks are essentially driven by energy. Theoretical and experimental studies have confirmed that energy plays an important role in rock deformation and failure. The energy dissipated by external forces will cause damage and irreversible deformation inside the rock, and reduce the strength of the rock over time. The structural failure of rocks is caused by the sudden release of strain energy, and under certain conditions, it manifests as catastrophic failure of the rock. Thestrain energy released in the rock volume plays a crucial role in generating this sudden structural failure in the rock. This article is based on the deformation and failure of rocks, and from theperspective of energy, analyzes the energy driven essence of rock instability and failure, providing a theoretical basis for the development of rock engineering.Key words:Rock failure and deformation, energy dissipation, energy release, energy density, stress-strain1 引言对于岩石力学特性的研究已经有了不俗的成果,以往都是以弹塑性理论为基础做研究,从而成为岩石变形破坏的准则之一[1-9]。

《裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合理论及应用研究》篇一一、引言随着工程建设的不断深入,岩体工程中的渗流、损伤和断裂问题日益突出,特别是在裂隙岩体中,这些问题更是成为了研究的热点。

裂隙岩体因其特有的地质构造和物理特性,使得其渗流、损伤和断裂行为具有显著的复杂性和特殊性。

因此,研究裂隙岩体渗流—损伤—断裂的耦合理论,不仅有助于理解岩体的力学行为,也有助于指导实际工程的设计和施工。

二、裂隙岩体渗流理论渗流是岩体中流体运动的一种基本现象,尤其在裂隙岩体中,流体的运动规律直接影响到岩体的稳定性和力学行为。

裂隙岩体渗流理论主要研究的是流体在裂隙中的流动规律,包括流体的物理性质、裂隙的几何特征以及流体的运动方程等。

目前,常见的裂隙岩体渗流理论有达西定律、非达西定律等。

三、损伤理论在裂隙岩体中的应用损伤是指材料或结构在受力或环境作用下,其内部产生微观或宏观的缺陷,导致材料或结构的性能降低。

在裂隙岩体中,损伤主要表现为岩体的强度降低、变形增大等。

损伤理论在裂隙岩体中的应用主要表现在以下几个方面:一是通过研究损伤的演化规律,预测岩体的长期强度和稳定性;二是通过建立损伤本构模型,描述岩体的力学行为;三是通过分析损伤与渗流、断裂的耦合关系,揭示岩体的破坏机制。

四、断裂理论及在裂隙岩体中的应用断裂是岩体的一种基本破坏形式,也是工程中需要重点关注的问题。

在裂隙岩体中,断裂不仅与岩体的强度和稳定性有关,还与流体的运动和渗流有关。

断裂理论主要研究的是材料或结构的断裂过程和断裂机制,包括裂纹的扩展、能量释放等。

在裂隙岩体中,断裂理论的应用主要包括以下几个方面:一是通过分析裂纹的扩展规律,预测岩体的破坏模式;二是通过建立断裂力学模型,描述裂纹的扩展过程;三是通过研究断裂与渗流、损伤的耦合关系,揭示岩体的破坏机理。

五、裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合理论及应用裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合理论是指综合考虑渗流、损伤和断裂对岩体稳定性和力学行为的影响的理论。

岩石动力学特征、含损伤本构模型及破坏机理研究1. 引言1.1 概述岩石是地壳中最基本的构成要素之一,其在地质工程、矿山开采和岩土工程等领域中具有重要的应用价值。

由于受到多种外界力学和环境条件的作用,岩石在长期的负荷下会发生变形、损伤甚至破坏。

因此,了解岩石的动力学特征以及其本构行为对于推进相关领域的科学研究和工程实践具有重要意义。

1.2 文章结构本文主要围绕岩石动力学特征、含损伤本构模型以及破坏机理展开,结构包括五个主要部分。

引言部分旨在介绍文章的背景和目标,并概括性地提及每个章节的内容。

第二部分将重点讨论岩石的力学特性、动态响应以及常用的实验与模拟方法。

第三部分将探讨含损伤本构模型,并介绍不同理论基础下引入损伤概念建立的本构模型,并对参考文献及其应用情况进行综合分析。

第四部分将深入研究岩石的破坏机理,包括对岩石破坏过程的分析、破坏预测与评估方法的探讨,并通过相关案例进行实例展示。

最后,第五部分将总结全文,并对该领域的进展和局限性进行评价,同时展望未来发展方向和可能遇到的挑战。

1.3 目的本文旨在系统地探讨岩石动力学特征、含损伤本构模型以及破坏机理的研究进展。

通过对国内外相关文献进行综合分析和总结,明确目前岩石动力学及其相关领域存在的问题和挑战,并提出未来发展方向。

通过本文的撰写,期望为岩石工程领域的科学研究和工程实践提供参考依据,促进该领域的进一步发展。

2. 岩石动力学特征研究:2.1 岩石的力学特性:岩石是一种复杂的多相介质,其力学特性对于岩石工程及地质灾害评估至关重要。

岩石的力学特性包括弹性模量、抗压强度、剪切强度以及岩石的变形行为等。

弹性模量是指岩石在受到外界作用力时产生的应力与应变之间的关系,反映了岩石的刚性;抗压强度则表示了岩石能够承受的最大压缩应力;剪切强度是指在试验条件下,岩石开始发生剪切失稳断裂之前所能承受的最大剪应力。

此外,岩石还具有很强的非线性行为。

当外部载荷增加到一定程度时,即会导致岩石发生塑性变形甚至失稳断裂。

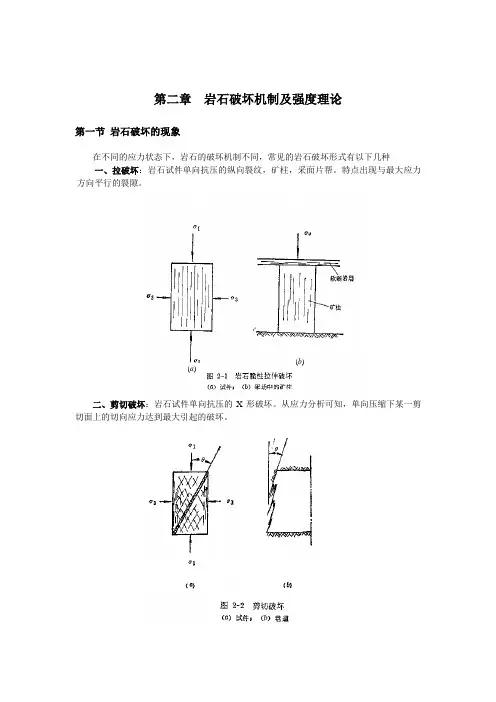

第二章 岩石破坏机制及强度理论第一节 岩石破坏的现象在不同的应力状态下,岩石的破坏机制不同,常见的岩石破坏形式有以下几种一、拉破坏:岩石试件单向抗压的纵向裂纹,矿柱,采面片帮。

特点出现与最大应力方向平行的裂隙。

二、剪切破坏:岩石试件单向抗压的X 形破坏。

从应力分析可知,单向压缩下某一剪切面上的切向应力达到最大引起的破坏。

(a ) (b )三、重剪破坏:即沿原有的结构面的滑动、重剪破坏主要的机制:岩体受剪切作用或者受拉应力的作用、三向受压情况下多数为剪切应力的作用,侧向压力较小时可能是拉神破坏,实际工程中可能是不同机制的组合,但侧向应力较大时,可以认为剪切应力是岩石重剪破坏的主要破坏机制。

从岩石破坏的现象看,从小到几厘米的岩块到大的工程岩体,破坏形式雷同,并可归纳为两种,拉断与剪坏,因此有一定的规律可寻。

对岩石破坏的研究:在单向条件下可以从实验得到破坏的经验关系。

但是三向受力条件下,不同应力的组合有无穷多种,因此无法仅仅依靠实验得到破坏的经验关系,因此在一般应力状态,对岩石破坏的研究需要结合理论分析和试验研究两个方面。

现代关于岩石破坏的理论分析一般归结为、寻求破坏时的主应力之间的关系123(,)f σσσ=研究的方法有:理论分析;2、试验研究;3、理论研究结合试验研究。

第二节 岩石拉伸破坏的强度条件一、最大线应变理论该理论的主要观点是,岩石中某个面上的拉应变达到临界值时破坏,而与所处的应力状态无关。

强度条件为c εε≤ (2-1)c ε—拉应变的极限值,ε—拉应变。

若岩石在破坏之前可看作是弹性体,在受压条件下σ1>σ2>σ3下, 3ε是最小主应力。

按弹性力学有33E Eσμεσσ=-12(+),即33E εσμσσ=-12(+)。

若3ε<0则产生拉应变。

由于E >0,因此产生拉应变的条件是3σμσσ-12(+)<0,3μσσσ12(+)>若3ε=0ε<0则产生拉破坏,此时抗拉强度为0t Eσε=⇒0t E σε=。

岩石动力学特征、含损伤本构模型及破坏机理研究一、引言岩石是地球地壳的重要组成部分,其力学性质和破坏机理对地质工程和岩土工程具有重要影响。

岩石动力学特征、含损伤本构模型及破坏机理的研究,不仅对工程设计和施工具有指导意义,也对地质灾害预测和防治具有重要意义。

本文将从岩石的动力学特征入手,探讨其损伤本构模型和破坏机理,为岩石力学的研究提供一些思路和方法。

二、岩石的动力学特征1.岩石的基本性质岩石作为地壳的固态材料,具有一定的物理性质和化学成分。

其物理性质包括密度、孔隙度、饱和度等,化学成分则影响岩石的力学性质和破坏特征。

同时,岩石的结构、晶体排列和裂纹分布也是其动力学特征的重要组成部分。

2.岩石的动力学参数岩石在受力作用下会产生应力和应变,这些动力学参数对岩石的力学性质和破坏机理具有重要影响。

岩石的弹性模量、剪切模量、泊松比等参数是其动力学特征的重要指标,通过实验测试和数值模拟可以获得这些参数,为岩石力学研究提供了基础数据。

三、含损伤本构模型1.损伤本构模型的概念损伤本构模型是描述岩石在受力过程中损伤演化和力学行为的数学模型。

其基本思想是将岩石的承载能力随损伤参数的增加而减小,从而描述岩石的破坏过程。

损伤本构模型是岩石力学研究的重要理论工具,为分析岩石的变形和破坏提供了重要思路。

2.典型的损伤本构模型目前常用的损伤本构模型包括Mohr-Coulomb损伤模型、Drucker-Prager损伤模型、Hoek-Brown损伤模型等。

这些模型都是基于损伤力学和弹塑性理论发展而来,通过引入损伤参数描述岩石的力学性质和破坏行为,为工程实践和科学研究提供了重要的参考。

四、岩石的破坏机理1.岩石的破坏形式岩石在受到外力作用下会出现不同形式的破坏,包括拉裂破坏、压碎破坏、剪切破坏等。

不同形式的破坏对岩石的力学性质和稳定性具有不同影响,因此破坏形式的研究是岩石力学研究的重要内容。

2.破坏机理的研究岩石的破坏机理是岩石力学研究的核心问题,不同的岩石类型和受力条件下会出现不同的破坏机理。

岩石力学是研究岩石的力学性质的一门理论及应用科学;它是力学的一个分支;它探讨岩石对其周围物理环境中力场的反应。

岩石力学的几个特点:天然材料;非连续介质;释放载荷;工程岩石力学——为各类建筑工程及采矿工程等服务的岩石力学,重点是研究工程活动引起的岩体重分布应力以及在这种应力场作用下工程岩体(如地下工程、边坡工程、岩基工程等)的变形和稳定性。

构造岩石力学——为构造地质学、找矿及地震预报等服务的岩石力学,重点是探索地壳深部岩体的变形及断裂机理,为此需研究高温高压下岩石的变形及破坏规律以及及时间效应有关的流变特征。

破碎岩石力学——为掘进、钻井及爆破工程服务的岩石力学,主要是研究岩石的切割和破碎理论以及岩体动力学特性。

研究方法:工程地质研究方法、科学实验方法、数学力学分析方法、整体综合分析方法。

地下工程的特点:岩石在结构和力学性质上及其他材料不同,如岩石具有节理和塑性段的扩容(剪胀)现象等;地下工程是先受力(原岩应力),后挖洞(开巷);深埋巷道属于无限域问题,影响圈内自重可以忽略;大部分较长巷道可作为平面应变问题处理;围岩及支护相互作用,共同决定着围岩的变形及支护所受的荷载及位移;地下工程结构容许超负荷时具有可缩性;地下工程结构在一定条件下出现围岩抗力;几何不稳定结构在地下可以是稳定的。

岩块:是指不含显著结构面的岩石块体,是构成岩体的最小岩石单元体。

岩体:是指地质历史过程中形成的,由岩块和结构面网络组成的,具有一定的结构并赋存于一定的天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体。

内力地质作用:动力来自地球本身,并主要发生在地球内部,按其作用方式可分为四种:构造运动、岩浆作用、变质作用、地震。

外力地质作用:风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用、固结成岩作用。

岩石的单轴抗压强度和弹性模量等力学参数取决于岩石的组成结构、矿物颗粒性质以及微观裂隙等。

影响因素:压力试验机的刚性;承压板及试件端面的摩擦;试件几何形态(形状、高径比和尺寸);加载速度。

岩石破坏机理及节理裂隙分布尺度效应的非线性动力学分析与应用概述:岩石破坏机理及节理裂隙分布尺度效应是岩石力学领域的核心问题之一、在实际工程中,岩石的破坏是一个非线性、复杂的过程,其研究对于地下开挖、土木工程、地震等都具有重要的意义。

本文将围绕岩石破坏机理和节理裂隙分布尺度效应展开非线性动力学分析与应用的研究。

一、岩石破坏机理研究1.岩石力学模型:岩石的力学性质是岩石破坏机理的基础。

研究岩石的本构模型和损伤模型,了解岩石在受力过程中的行为特点,对于预测岩石的破坏行为具有重要意义。

2. 破坏准则:破坏准则是判断岩石破坏的标志,研究岩石的破坏准则可以为实际工程提供指导。

常用的破坏准则有Mohr-Coulomb准则、Drucker-Prager准则、Hoek-Brown准则等。

3.破坏模式:不同的岩石在受力过程中会出现不同的破坏模式,如拉伸破坏、压缩破坏、剪切破坏等。

研究岩石的破坏模式可以提供关于岩石破坏机理的重要信息。

二、节理裂隙分布尺度效应研究1.节理裂隙尺度效应:岩石中存在着不同尺度的节理裂隙,研究节理裂隙的尺度效应可以帮助理解节理对岩石破坏的影响。

不同尺度的节理裂隙对岩石的强度和变形特性有不同影响,研究这种尺度效应对于评估岩石的可靠性和稳定性具有重要意义。

2.节理裂隙分布特征:节理裂隙的分布特征是确定岩石破坏性质的重要因素。

研究节理裂隙的分布特征可以为预测岩石破坏的范围和程度提供参考。

3.节理裂隙对破坏机理的影响:节理裂隙通常会导致岩石的非均匀变形和应力集中。

研究节理裂隙对岩石破坏机理的影响可以揭示节理裂隙与岩石破坏机理之间的关系。

非线性动力学分析是研究岩石破坏过程中非线性动力学行为的重要手段。

通过建立非线性动力学模型,可以模拟并预测岩石在受力过程中的破坏行为。

1.数值模拟方法:利用计算机仿真方法,建立岩石的非线性动力学模型,并通过数值计算手段研究岩石破坏的过程和机理。

2.实验研究:通过实验手段,对岩石的破坏行为进行直接观测和测量,验证非线性动力学模型的准确性,并提供实际工程的参考依据。

浅谈岩石损伤力学岩石是一种典型的脆性材料,表现出与金属、合金和聚合物不同的特性,根本原因就是它是一种内部含有许多微裂隙的多孔介质。

当外界对其施加能量或者荷载时,其裂纹的扩展、汇合将会严重影响到岩石的宏观力学效能,对工程应用带来重大困难。

而岩石损伤力学就是针对这一问题从微裂纹萌生、扩展、演化到宏观裂纹形成、断裂、破坏的全过程进行研究,旨在通过建立岩土损伤本构模型和损伤演化方程,评价岩土体的损伤程度,进而评估其稳定性。

伴随着大规模的岩石工程建设,损伤力学理论取得了丰硕成果,本文仅对损伤力学在国内外研究现状做一个简要综述。

在矿山、水利、交通、国防、能源、人防等众多的岩体工程中,如何评价岩体的稳定性,进行合理的支护决策,以保证工程的安全建设和营运,是岩土力学领域的一个重要课题。

而岩体工程的失稳大多是由断层和裂隙扩展促成的,在岩土工程中随处可见,例如在地下工程中由于开采引起顶板上覆盖层破坏、围岩松动、里层的形成都是岩体中的微裂隙扩展造成的。

然而岩石是自然界的产物,是由多种矿物晶粒、孔隙和胶结物组成的混杂体。

经过亿万年的地质演变和多期复杂的构造运动,使岩石含有不同阶次随机分布的微观孔隙和裂纹。

在宏观尺度上天然岩体又为多种地质构造面(节理、断层和弱面等)所切割。

这些重要特征表征岩石是一种很特殊很复杂的材料,它不是离散介质(因为它是结晶材料),也不是连续介质,因存在着宏、细、微观的不连续性。

岩石材料实质上是似连续又非完全连续,似破断又非完全破断的介质。

所以岩石材料是极其复杂的非连续和非均质体,它的力学属性具有非线性、各向异性及随时间变化的流变特性。

岩石的变形和破坏特性不但和岩石的复杂结构相关,而且还受温度、围压、孔隙水等环境因素的影响。

然而如何才能将岩石的微裂隙影响和细观断裂机理与岩石宏观力学宏观结合起来,把强度和断裂理论建立于微裂纹演化的细观动力学基础上,从而导出宏观的力学量,更好的解决岩石的稳定和强度问题?成为啦广大岩土工作者必须急待解决的课题,从而岩土理论也取得啦前所未有的发展,通过对岩土介质从微裂纹萌生、扩展、演化到宏观裂纹形成、断裂、破坏的全过程进行研究,通过建立岩土损伤本构模型和损伤演化方程,评价岩土体的损伤程度,进而评估其稳定性。

《疲劳断裂与损伤力学结课论文》学院:研究生院专业:_______姓名:_________学号:20140108140105老师: ____2015年6月27日断裂与损伤力学在岩石力学中的应用杨园野疲劳、断裂与损伤力学的发展,是对经典连续介质力学的一个重要贡献。

随着交叉学科、分支学科愈来愈多,并很快应用到工程使用领域,“疲劳、断裂与损伤”作为一门集成创兴而形成成的学科,对于学生在有限的时间内,掌握最基本的概念和原理,为以后的工作需要开展进一步的学习和研究奠定基础具有非常重要的意义。

作为一名岩土工程专业的学生,该门课程对于岩石力学的研究具有深远的影响。

一、岩石破坏的断裂损伤理论人们对岩石的损伤问题进行了大量的研究,已取得了初步的成果。

自从岩石形成以来,经历了漫长的地质历史变迁,也经受了多次构造运动,这就导致了岩石的结构特征和力学特性的复杂性。

在结构方面,岩石汇总包含了许多地壳历史留下的痕迹,如裂纹、节理、层理、软弱夹层和断层等,此外岩石汇总页包含了许多微裂纹、孔洞等;在力学性能方面,岩石承受这现场地应力和历史上残留应力的双重作用,表现出不同的缺陷,使得岩石材料不能达到理想的强度。

由此可见,岩石在宏观的裂纹出现以前,就已经产生了微观裂纹和微观孔洞,可以把这些微观缺陷的出现和扩展称为损伤。

断裂力学则只研究固体中裂纹型扩展的规律,却无法研究分析宏观裂纹出现以前材料中的微缺陷或微裂纹的形成及其发展对材料力学性能的影响,而且许多微裂纹的存在并不能简化为宏观裂纹,这是断裂力学理论本省的局限性。

损伤力学的产生从某种程度上弥补了断裂力学的这种不足,它主要是连续介质力学和热力学的基础上,采用固体力学方法,研究材料宏观力学性能的演化直至破坏的全过程。

二、断裂力学在岩石力学中的应用断裂力学是研究带裂纹固体的强度和固体中裂纹传播规律的科学。

断裂力学认为,带有初始裂纹的结构或构件,在一定受力条件下,在裂纹尖端产生应力集中,引起初始裂纹扩展,初始裂纹超过一定尺寸,脆性裂纹将以很高的速度扩展,直至断裂。

岩石煤系岩石断裂韧性与扩展机制的实验研究与分析岩石煤系岩石在地质工程中起着重要作用。

为了充分了解岩石煤系岩石的断裂韧性及其扩展机制,本文进行了一系列实验研究与分析。

实验结果表明,岩石煤系岩石具有较高的断裂韧性,并且其扩展机制受到多种因素的影响。

在实验过程中,我们选取了一块岩石煤系岩石样本,并进行了断裂韧性测试。

首先,我们采用了一种经过验证的方法对样本进行了前处理。

然后,我们使用万能材料试验机对样本进行加载,并记录了加载过程中的应力-应变曲线。

通过对应力-应变曲线的分析,我们得出了样本的最大应力和韧性指标。

实验结果显示,岩石煤系岩石具有较高的断裂韧性。

这表明该岩石煤系岩石在遭受外部力量时能够较好地抵抗断裂,并在一定程度上保持完整。

这一特性对于地质工程的稳定性具有重要意义。

为了深入了解岩石煤系岩石的断裂扩展机制,我们还对其内部结构进行了断裂面观察。

经过显微镜下的观察,我们发现岩石煤系岩石的断裂面具有明显的断裂纹路。

这些断裂纹路表明,在受力过程中,岩石煤系岩石内部会出现微小的断裂,这些断裂在形成断裂面时起到了关键作用。

进一步的实验研究表明,岩石煤系岩石的断裂扩展机制受到多种因素的影响。

首先,岩石煤系岩石的物理特性对其断裂扩展起到一定影响。

例如,岩石煤系岩石的孔隙度、韧性和强度等特性会直接影响其断裂扩展的方式和速度。

其次,外部应力的大小和作用方式也会对断裂扩展产生重要影响。

根据实验结果,我们发现在不同外部应力条件下,岩石煤系岩石的断裂扩展方式存在差异。

最后,环境因素如温度和湿度等也会对岩石煤系岩石的断裂扩展机制产生一定的影响。

综上所述,岩石煤系岩石具备较高的断裂韧性,并且其断裂扩展机制受到多种因素的影响。

了解和研究这些特性对于地质工程的设计和实施具有重要意义,可以提高地质工程的稳定性和安全性。

未来的研究工作可进一步探索岩石煤系岩石的断裂行为及扩展机制,并推进相关的理论和实践应用。

总结起来,本文基于一系列实验研究,系统分析了岩石煤系岩石的断裂韧性及其扩展机制。

第24卷第22期岩石力学与工程学报V ol.24 No.22 2005年11月Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Nov.,2005

岩石破坏机理及节理裂隙分布尺度效应的非线性

动力学分析与应用

刘传孝

(山东科技大学资源与环境工程学院,山东青岛 266510)

博士学位论文摘要:通过MTS系统、扫描电镜和光学电子显微镜等岩石力学实验研究,抽象出砂岩全应力–应变实验曲线的3种典型形态,从断裂损伤角度探讨了岩石节理裂隙微观、细观和宏观破坏的机理联系。

提出了圆与正方形相耦合的分形维数计算方法和相空间重构时滞判定的功率谱分析法,将该方法应用于岩石节理裂隙分布尺度效应研究和混沌动力学评价TDS准则的建立;同时,补充了非线性动力学研究的基础理论与方法。

运用分形理论分析砂岩跨越尺度界限的微、细、宏观节理裂隙分布特征,得到了砂岩节理裂隙分布的无标度区域,为解决岩石断裂机理的尺度效应问题提供了可行途径。

在无标度区域建立了定量描述岩体结构的节理裂隙分布(条数)预测模型,并将该预测模型应用于岩石破坏机理的离散单元法研究。

通过岩石力学实验建立了混沌动力学评价岩石节理裂隙系统破坏的TDS准则数学模型,在一定程度上克服了Wolf方法判定混沌动力学指标鲁棒性较差的局限。

提出岩石全应力–应变曲线的二分法原则,应用混沌动力学评价TDS准则定性研究了砂岩全应力–应变曲线的分段特征,运用Kolmogorov熵理论实现了岩石节理裂隙贯通与否的定量判别,并尝试应用于岩石强度准则的研究。

基于断裂力学理论及能量余法建立坚硬顶板及三维顺层滑坡系统的运动方程,运用混沌动力学评价TDS 准则分析运动方程的稳定性,得到了资源开采活动对坚硬顶板系统稳定性的扰动规律和三维顺层滑坡体阻尼敏感的系统效应。

混沌动力学理论与3DEC反演建模相结合,研究坚硬顶板运动的阶段特征,由此可以控制坚硬顶板从冲击性整体运动向周期性分段运动转化,并实现对其运动状态的短时预测。

将混沌动力学评价TDS准则应用于现场顺层滑坡的稳定性评价,得到阶段Kolmogorov熵值的升高是滑坡体稳定性状态突变时机及临界状态预测的关键,证明了从能量角度分析与预测滑坡系统运动状态这一方法是可行的。

关键词:岩石力学;破坏机理;节理裂隙;尺度效应;非线性动力学;分形;混沌;3DEC

中图分类号:TU 45 文献标识码:A 文章编号:1000–6915(2005)22–4202–01

ANALYSIS AND APPLICATION OF ROCK DAMAGE MECHANISM AND SCALE EFFECT ON JOINTS DISTRIBUTION

WITH NONLINEAR DYNAMICS

LIU Chuan-xiao

(College of Resources and Environmental Engineering,Shandong University of Science and Technology,Qingdao266510,China)

收稿日期:2005–09–12

作者简介:刘传孝(1970–),男,2005年于山东科技大学资源与环境工程学院获工学博士学位,导师为蒋金泉教授,现为副教授,主要从事非线性动力学、计算力学、岩土力学与工程等方面的教学与研究工作。

E-mail:lchuanx@。