中考语文文言文通假字知识点归纳(七年级上册)

- 格式:doc

- 大小:0.67 KB

- 文档页数:1

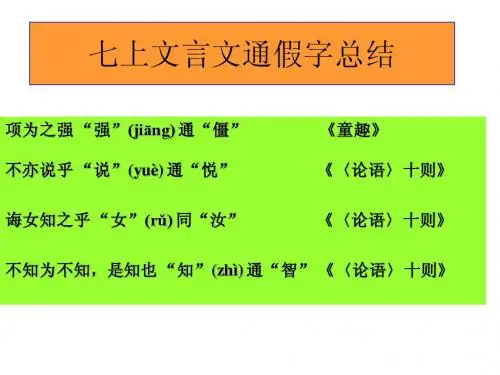

文言知识点通假字(必备8篇)文言知识点通假字(1)通假字文言文复习知识点总结1、七年级七上:项为之强 “强”通“僵”,僵硬。

(《童趣》)不亦说乎 “说”通“悦”,愉快。

诲女知之乎 “女”通“汝”,你。

知之为知之,不知为不知,是知也 “知”通“智”,聪明。

(《《论语》十则》)尊君在不 “不”通“否”。

(《与陈太丘友期》)七下:日扳仲永环谒于邑人 “扳”通“攀”,牵、引。

(《伤仲永》)对镜帖花黄 “帖”通“贴”(《木兰诗》)满坐寂然 “坐”通“座”(《口技》)孰为汝多知乎 “知”通“智”(《两小儿辩日》)止有剩骨 “止”通“只”(《狼》)2、八年级八上:便要还家 “要”通“邀”,邀请。

(《桃花源记》)左手倚一衡木 “衡”通“横”右手攀右趾 “攀”通“扳”,往里拉。

诎右臂支船 “诎”通“屈”,弯曲。

(《核舟记》)选贤与能 “与(ju)”通“举”,推举。

矜、寡、孤、独、废疾者 “矜(guan)”通“鳏”,老而无妻的人。

(《大道之行也》)略无阙处 “阙”通“缺” (《三峡》)八下:蝉则千转不穷 “转”通“啭”,鸟叫声。

经纶世务者,窥谷忘反 “反”通“返”(《与朱元思书》)食之不能尽其材 “材”通“才”,才能。

食马者不知其能千里而食也 “食”通“饲”,喂养才美不外见 “见”通“现”,表现。

其真无马邪? “邪”通“耶”,语气词,表疑问。

(《马说》)四支僵劲不能动 “支”通“肢”同舍生皆被绮绣 “被”通“披”,穿的意思。

(《送东阳马生序》)政通人和,百废具兴 “具”通 “俱”,全。

属予作文以记之 “属”通“嘱”,嘱咐。

(《岳阳楼记》)3、九年级九上:发闾左適戍渔阳 “適”通“谪”,强迫去守边。

为天下唱 “唱”通“倡”,倡导。

固以怪之矣 “以”通“已”,已经。

将军身被肩执锐 “被”通“披”,穿着。

卜者知其指意 “指”通“旨”,意图。

(《陈涉世家》)故不错意也 “错”通“措”,筹划。

轻寡人与 “与”通“欤”,表示询问语气,相当于“吗”。

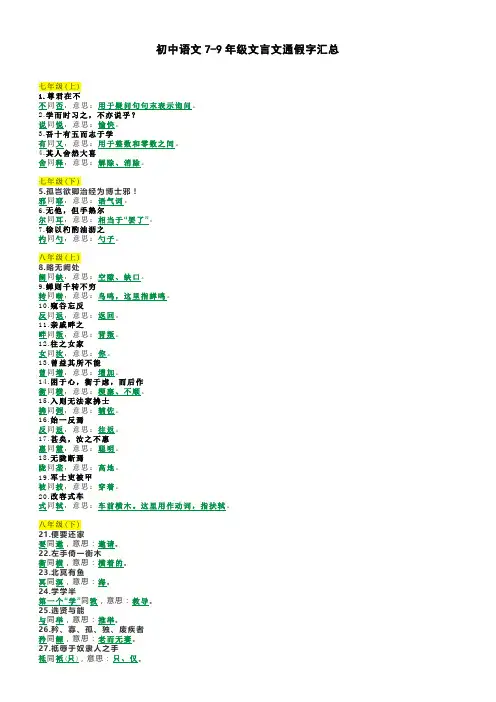

初中语文7-9年级文言文通假字汇总七年级(上)1.尊君在不不同否,意思:用于疑问句句末表示询问。

2.学而时习之,不亦说乎?说同悦,意思:愉快。

3.吾十有五而志于学有同又,意思:用于整数和零数之间。

4.其人舍然大喜舍同释,意思:解除、消除。

28.食马者不知其能千里而食也食同饲,意思:喂。

29.才美不外见见同现,意思:表现。

九年级(上)30.百废具兴具同俱,意思:全、皆。

31.属予作文以记之属同嘱,意思:嘱托。

九年级(下)32.故患有所不辟也辟同避,意思:躲避。

33.万钟则不辩礼义而受之辩同辨,意思:辨别。

34.所识穷乏者得我与得同德,意思:感恩、感激。

与同欤,意思:语气词。

35.乡为身死而不受乡同向,意思:先前、从前。

36.故不错意也错同措,意思:与“意”连用,译为“在意”。

37.仓鹰击于殿上仓同苍,意思:青色。

38.四支僵劲不能动支同肢,意思:肢体。

39.同舍生皆被绮绣被同披,意思:穿着。

40.与之论辨辨同辩,意思:辩驳。

41.孰视之,自以为不如孰同熟,意思:仔细。

42.发闾左適戍渔阳適同谪,意思:谴责,惩罚。

43.为天下唱唱同倡,意思:倡导、发起。

44.卜者知其指意指同旨,意思:意图。

45.固以怪之矣以同已,意思:已经。

46.将军身被坚执锐被同披,意思:穿着。

古诗词曲中的通假字47.对镜帖花黄(《木兰诗》)帖同贴,意思:粘。

48.荡胸生曾云(《望岳》)曾同层,意思:重叠。

49.政入万山围子里(《过松源晨炊漆公店》)政同正,意思:正当。

50.学诗谩有惊人句[《渔家傲》(天接云涛连晓雾)]谩同漫,意思:空、徒然。

51.系向牛头充炭直(《卖炭翁》)直同值,意思:价钱。

52.玉盘珍羞直万钱[《行路难》(其一)]直同值,意思:价值。

53.不知饴阿谁(《十五从军征》)饴同贻,意思:送给。

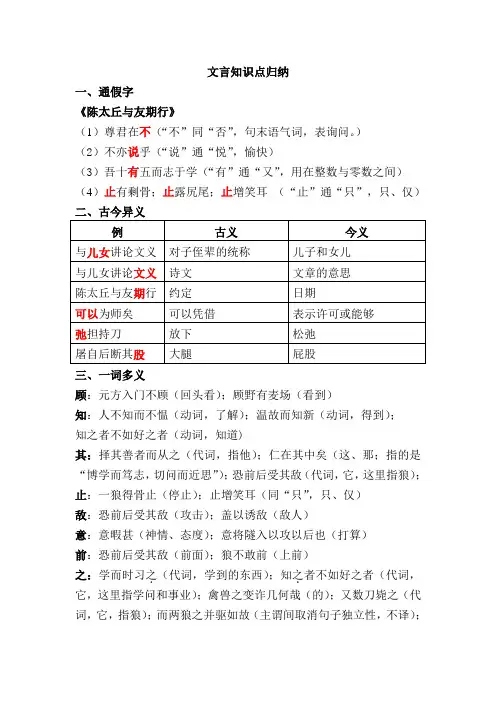

文言知识点归纳一、通假字《陈太丘与友期行》(1)尊君在不(“不”同“否”,句末语气词,表询问。

)(2)不亦说乎(“说”通“悦”,愉快)(3)吾十有五而志于学(“有”通“又”,用在整数与零数之间)(4)止有剩骨;止露尻尾;止增笑耳(“止”通“只”,只、仅)二、古今异义三、一词多义顾:元方入门不顾(回头看);顾野有麦场(看到)知:人不知而不愠(动词,了解);温故而知新(动词,得到);知之者不如好之者(动词,知道)其:择其善者而从之(代词,指他);仁在其中矣(这、那;指的是“博学而笃志,切问而近思”);恐前后受其敌(代词,它,这里指狼);止:一狼得骨止(停止);止增笑耳(同“只”,只、仅)敌:恐前后受其敌(攻击);盖以诱敌(敌人)意:意暇甚(神情、态度);意将隧入以攻以后也(打算)前:恐前后受其敌(前面);狼不敢前(上前)之:学而时习之.(代词,学到的东西);知之.者不如好之者(代词,它,这里指学问和事业);禽兽之变诈几何哉(的);又数刀毙之(代词,它,指狼);而两狼之并驱如故(主谓间取消句子独立性,不译);复投之(代词,它,指狼)以:投以骨(“以骨投之”,把);以刀劈狼首(用)四、词类活用(1)友人惭(形容词用作动词,感到惭愧)(2)学而时习之(名词作状语,按时)(3)吾日三省吾身(名词作状语,每天)(4)传不习乎(动词用作名词,老师传授的知识),(5)温故而知新(形容词用作名词,旧的知识,新的理解与感悟),(6)好之者不如乐之者(形容词用作动词,喜欢,爱好)(6)好之者不如乐之者(形容词的意动用法,以……为乐趣)(7)饭疏食饮水(名词用作动词,吃饭)(8)恐前后受其敌(名词用为动词,攻击,胁迫)(9)其一犬坐于前(犬,名词作状语,像犬一样)(10)一狼洞其中(名词作动词,打洞)(11)意将隧入以攻其后也(名词用作状语,从隧道,从柴草堆中打洞)(12)狼不敢前(名词作动词,上前)五、文言句式(1)即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

新人教版语文七年级上册文言文知识点(通假字、古今异义、一词多义、特殊句式)归纳-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN文言知识点归纳一、通假字《陈太丘与友期行》(1)尊君在不(“不”同“否”,句末语气词,表询问。

)(2)不亦说乎(“说”通“悦”,愉快)(3)吾十有五而志于学(“有”通“又”,用在整数与零数之间)(4)止有剩骨;止露尻尾;止增笑耳(“止”通“只”,只、仅)二、古今异义三、一词多义顾:元方入门不顾(回头看);顾野有麦场(看到)知:人不知而不愠(动词,了解);温故而知新(动词,得到);知之者不如好之者(动词,知道)其:择其善者而从之(代词,指他);仁在其中矣(这、那;指的是“博学而笃志,切问而近思”);恐前后受其敌(代词,它,这里指狼);止:一狼得骨止(停止);止增笑耳(同“只”,只、仅)敌:恐前后受其敌(攻击);盖以诱敌(敌人)意:意暇甚(神情、态度);意将隧入以攻以后也(打算)前:恐前后受其敌(前面);狼不敢前(上前)之:学而时习之.(代词,学到的东西);知之.者不如好之者(代词,它,这里指学问和事业);禽兽之变诈几何哉(的);又数刀毙之(代词,它,指狼);而两狼之并驱如故(主谓间取消句子独立性,不译);复投之(代词,它,指狼)以:投以骨(“以骨投之”,把);以刀劈狼首(用)四、词类活用(1)友人惭(形容词用作动词,感到惭愧)(2)学而时习之(名词作状语,按时)(3)吾日三省吾身(名词作状语,每天)(4)传不习乎(动词用作名词,老师传授的知识),(5)温故而知新(形容词用作名词,旧的知识,新的理解与感悟),(6)好之者不如乐之者(形容词用作动词,喜欢,爱好)(6)好之者不如乐之者(形容词的意动用法,以……为乐趣)(7)饭疏食饮水(名词用作动词,吃饭)(8)恐前后受其敌(名词用为动词,攻击,胁迫)(9)其一犬坐于前(犬,名词作状语,像犬一样)(10)一狼洞其中(名词作动词,打洞)(11)意将隧入以攻其后也(名词用作状语,从隧道,从柴草堆中打洞)(12)狼不敢前(名词作动词,上前)五、文言句式(1)即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

七年级文言文知识点通假字文言文是中国古代的一种文字,通假字在文言文中有着重要的作用。

通假字是指在读音相同或者相近的情况下,根据字形的相似性进行替换的字。

通假字在文字的表达上可以起到丰富语言、增加文笔的作用。

本文将详细介绍七年级中文言文学习中的通假字知识点。

一、什么是通假字通假字是一种特殊的字形替换,指在发音相同或接近的情况下,用一个字替代另一个字以达到表达意思的目的。

通假字多为汉字之间,也有些通假字是与古音相关的。

例如,“壬”、“任”、“仁”这三个字在发音上都非常相近,所以在文言文中可以用其中任意一个字代替另外两个字进行表达,起到缩短表达时间的作用。

二、七年级常见通假字1. 人-仁-任-壬:这四个字读音相似,可以相互替换。

例如:“君子爱仁”的“仁”可以替换为“人”、“任”、“壬”,变成“君子爱人”、“君子爱任”、“君子爱壬”。

2. 之-止:这两个字可以相互替换。

例如:“千里之行,始于足下”中的“之”可以替换为“止”,变成“千里止行,始于足下”。

3. 无-毋:这两个字在意义上基本相同,在文言文中可以替换使用。

例如:“胜者为王,败者为寇,无有二名”可以替换为“胜者为王,败者为寇,毋有二名”。

4. 而-尔:这两个字都有“做”的意思,在文言文中可以相互替换。

例如:“以道养德,无以塞其耳目之欲,而能有识一切则”中的“而”可以替换为“尔”,变成“以道养德,无以塞其耳目之欲,尔能有识一切则”。

5. 乎-于:这两个字在意义上都表示“在”,可以相互替换。

例如:“夫仁者,己欲立而立人,乎其原者”可以替换为“夫仁者,己欲立而立人,于其原者”。

以上是七年级常见通假字,掌握这些通假字对于学习文言文阅读有很大帮助。

三、注意事项通假字的替换必须注意语境和意义的对应关系,不能随意更改。

替换后表达的意思要和原来的一样,不能出现歧义。

此外,掌握通假字也需要掌握一定的背景知识。

因为很多通假字都是与古音有关的,在不了解古音情况下,就会出现错误使用通假字的情况。

七年级上中考文言文通假字七年级上中考文言文通假字七年级上1、学而时习之,不亦说乎?(《论语六则》)“说(yuè)”:通“悦”,愉快。

2、思而不学则罔,学而不思则殆。

(《论语六则》)“罔(wàng)”:通“惘”,迷惑不解。

3、默而识之。

(《论语六则》)“识(zhì)”:通“志”,记,记住。

4、尊君在不?(《期行》)“不(fǒu)”:通“否”,没有。

宁可共载不?(《陌上桑》)“不(fǒu)”:通“否”,吗。

5、日扳仲永环谒于邑人。

(《伤仲永》)“扳(pān)”:通“攀”,牵,引。

6、著我旧时袍。

(《木兰诗》)“著(zhuò)”:通“着”,穿。

7、对镜帖花黄。

(《木兰诗》)“帖(tiē)”:通“贴”,粘贴。

8、出门看火伴。

(《木兰诗》)“火(huǒ)”:通“伙”,伙伴。

9、无他,但手熟尔。

(《买油翁》)“尔(ěr)”:通“耳”,相当于“罢了”。

10、两岸连山,略无阙处。

(《三峡》)“阙(quē)”:通“缺”,断缺。

11、哀转久绝。

(《三峡》)“转”(zhuàn):通“啭”,声音转折。

12、水何澹澹,山岛竦峙。

(《观沧海》)“竦(sǒng)”:通“耸”,高耸。

七年级下1、满坐寂然,无敢哗者。

(《口技》)“坐(zuò)”:通“座”,座位。

2、臧亡匿死,吏不敢至门。

(《强项令》)“臧(cáng)”:通“藏”,躲藏。

3、宣悉以班诸吏(《强项令》)“班(bān)”通“颁”,分发。

4、路转溪桥忽见。

(《西江月》)“见(xiàn)”:通“现”,出现。

5、技止此耳!(《黔之驴》)“止(zhǐ)”:通“只”,只不过。

6、仁信智勇严,阙一不可。

(《岳飞》)“阙(quē)”:通“缺”,缺少。

八年级上1、何时眼前突兀见此屋。

(《茅屋为秋风所破歌》)见:通“现”,出现,显现。

2、困于心,衡于虑。

(《生于忧患,死于安乐》)衡:通“横”,梗塞,这里指不顺。

七年级上中考文言文通假字第1篇:七年级上中考文言文通假字七年级上1、学而时习之,不亦说乎?(《论语六则》)“说(yuè)”:通“悦”,愉快。

2、思而不学则罔,学而不思则殆。

(《论语六则》)“罔(wàng)”:通“惘”,迷惑不解。

3、默而识之。

(《论语六则》)“识(zhì)”:通“志”,记,记住。

4、尊君在不?(《期行》)“不(fǒu)”:通“否”,没有。

宁可共载不?(《陌上桑》)“不(fǒu)”:通“否”,吗。

5、日扳仲永环谒于邑人。

(《伤仲永》)“扳(pān)”:通“攀”,牵,引。

6、著我旧时袍。

(《木兰诗》)“著(zhuò)”:通“着”,穿。

7、对镜帖花黄。

(《木兰诗》)“帖(tiē)”:通“贴”,粘贴。

8、出门看火伴。

(《木兰诗》)“火(huǒ)”:通“伙”,伙伴。

9、无他,但手熟尔。

(《买油翁》)“尔(ěr)”:通“耳”,相当于“罢了”。

10、两岸连山,略无阙处。

(《三峡》)“阙(quē)”:通“缺”,断缺。

11、哀转久绝。

(《三峡》)“转”(zhuàn):通“啭”,声音转折。

12、水何澹澹,山岛竦峙。

(《观沧海》)“竦(sǒng)”:通“耸”,高耸。

七年级下1、满坐寂然,无敢哗者。

(《口技》)“坐(zuò)”:通“座”,座位。

2、臧亡匿死,吏不敢至门。

(《强项令》)“臧(cáng)”:通“藏”,躲藏。

3、宣悉以班诸吏(《强项令未完,继续阅读 >第2篇:新课标七年级文言文中的通假字一览七年级(上册)1、项为之强“强”(jiāng)通“僵”《童趣》2、不亦说乎“说”(yuè)通“悦”《〈论语〉十则》3、诲女知之乎“女”(rǔ)同“汝”《〈论语〉十则》4、不知为不知,是知也“知”(zhì)通“智”《〈论语〉十则》5、路转溪头忽见“见”(xiàn)通“现”《西*月》6、一切乌有“乌”(wū)同“无”《山市》7、裁如星点“裁”(cái)同“才”《山市》8、尊君在不“不”(fǒu)通“否”《陈太丘与友期》七年级(下册)9、日扳仲永环谒于邑人“扳”(bān)通“攀”《伤仲永》10、贤于材人远矣“材”(cái)通“才”《伤仲永》11、对镜帖花环“帖”(tiē)通“贴”《木兰诗》12、孤岂欲卿治经为博士邪“邪”(yé)通“耶”《孙权劝学》13、孰为汝多知乎“知”(zhì)通“智”《两小儿辩日》14、满坐寂然“坐”(zuò)通“座”《口技》15、止有剩骨“止”(zhǐ)通“只”《狼未完,继续阅读 >第3篇:中考语文文言文通假字1、担中肉尽,止有剩骨。

新人教版语文七年级上册文言文知识点(通假字、古今异义、一词多义、特殊句式)归纳文言知识点归纳一、通假字《陈太丘与友期行》(1)尊君在不(“不”同“否”,句末语气词,表询问。

)(2)不亦说乎(“说”通“悦”,愉快)(3)吾十有五而志于学(“有”通“又”,用在整数与零数之间)(4)止有剩骨;止露尻尾;止增笑耳(“止”通“只”,只、仅)三、一词多义顾:元方入门不顾(回头看);顾野有麦场(看到)知:人不知而不愠(动词,了解);温故而知新(动词,得到);知之者不如好之者(动词,知道)其:择其善者而从之(代词,指他);仁在其中矣(这、那;指的是“博学而笃志,切问而近思”);恐前后受其敌(代词,它,这里指狼);止:一狼得骨止(停止);止增笑耳(同“只”,只、仅)敌:恐前后受其敌(攻击);盖以诱敌(敌人)意:意暇甚(神情、态度);意将隧入以攻以后也(打算)前:恐前后受其敌(前面);狼不敢前(上前)之:学而时习之.(代词,学到的东西);知之.者不如好之者(代词,它,这里指学问和事业);禽兽之变诈几何哉(的);又数刀毙之(代词,它,指狼);而两狼之并驱如故(主谓间取消句子独立性,不译);复投之(代词,它,指狼)以:投以骨(“以骨投之”,把);以刀劈狼首(用)四、词类活用(1)友人惭(形容词用作动词,感到惭愧)(2)学而时习之(名词作状语,按时)(3)吾日三省吾身(名词作状语,每天)(4)传不习乎(动词用作名词,老师传授的知识),(5)温故而知新(形容词用作名词,旧的知识,新的理解与感悟),(6)好之者不如乐之者(形容词用作动词,喜欢,爱好)(6)好之者不如乐之者(形容词的意动用法,以……为乐趣)(7)饭疏食饮水(名词用作动词,吃饭)(8)恐前后受其敌(名词用为动词,攻击,胁迫)(9)其一犬坐于前(犬,名词作状语,像犬一样)(10)一狼洞其中(名词作动词,打洞)(11)意将隧入以攻其后也(名词用作状语,从隧道,从柴草堆中打洞)(12)狼不敢前(名词作动词,上前)五、文言句式(1)即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

七上文言文通假字,倒装句,古今异义,一词多义,词类活用的知识点

七上文言文通假字

文言文中常常使用假字,这些假字是为了表达文艺效果而设计的。

常见的假字有:

1.折字:把一个字按照一定的规则折叠成另一个字,

如“我”折成“屋”,“月”折成“皂”。

2.谐音字:根据汉语的谐音规则,把一个字改写成

另一个字,如“白”写成“蒲”,“人”写成“仁”。

3.易字:按照汉语的语音规律,把一个字写成另一

个字,如“闲”写成“咸”,“六”写成“陸”。

4.假借字:把一个字借用成另一个字的形式,如“好”

借用成“耗”,“王”借用成“网”。

倒装句

倒装句是指主语和谓语的位置颠倒过来的句子。

在文言文中,倒装句常常用于强调句子的主语,或者用来表达不同的语气。

常见的倒装句有:

1.全部倒装:主语和谓语的位置都颠倒过来,如“长

者出,少者归”。

2.部分倒装:只有谓语的一部分倒装,如“安能摧眉

折腰事权贵,使我不得开心。

文言知识点归纳一、通假字《陈太丘与友期行》(1)尊君在不(“不”同“否”,句末语气词,表询问。

)(2)不亦说乎(“说”通“悦”,愉快)(3)吾十有五而志于学(“有”通“又”,用在整数与零数之间)(4)止有剩骨;止露尻尾;止增笑耳(“止”通“只”,只、仅)二、古今异义三、一词多义顾:元方入门不顾(回头看);顾野有麦场(看到)知:人不知而不愠(动词,了解);温故而知新(动词,得到);知之者不如好之者(动词,知道)其:择其善者而从之(代词,指他);仁在其中矣(这、那;指的是“博学而笃志,切问而近思”);恐前后受其敌(代词,它,这里指狼);止:一狼得骨止(停止);止增笑耳(同“只”,只、仅)敌:恐前后受其敌(攻击);盖以诱敌(敌人)意:意暇甚(神情、态度);意将隧入以攻以后也(打算)前:恐前后受其敌(前面);狼不敢前(上前)之:学而时习之.(代词,学到的东西);知之.者不如好之者(代词,它,这里指学问和事业);禽兽之变诈几何哉(的);又数刀毙之(代词,它,指狼);而两狼之并驱如故(主谓间取消句子独立性,不译);复投之(代词,它,指狼)以:投以骨(“以骨投之”,把);以刀劈狼首(用)四、词类活用(1)友人惭(形容词用作动词,感到惭愧)(2)学而时习之(名词作状语,按时)(3)吾日三省吾身(名词作状语,每天)(4)传不习乎(动词用作名词,老师传授的知识),(5)温故而知新(形容词用作名词,旧的知识,新的理解与感悟),(6)好之者不如乐之者(形容词用作动词,喜欢,爱好)(6)好之者不如乐之者(形容词的意动用法,以……为乐趣)(7)饭疏食饮水(名词用作动词,吃饭)(8)恐前后受其敌(名词用为动词,攻击,胁迫)(9)其一犬坐于前(犬,名词作状语,像犬一样)(10)一狼洞其中(名词作动词,打洞)(11)意将隧入以攻其后也(名词用作状语,从隧道,从柴草堆中打洞)(12)狼不敢前(名词作动词,上前)五、文言句式(1)即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

世说新语两则一、词类活用1、“友人惭”、惭:意动用法。

感到惭愧2、期日中,期:名词作动词。

约定3、门外戏,门外:名词作状语。

在门外二、通假字《陈太丘与友期》尊君在不。

“不”通“否”,读fǒu,表示否定,相当于“吗”。

三、古今异义《咏雪》1、儿女 古义:子侄辈的人,指家中的年轻一代人。

今义:指子女2、因 古义:趁,乘,凭借。

今义:因为3、文义 古义:诗文。

今氦饥遁臼墚铰蛾歇阀忙义:文章的意思《陈太丘与友期》1、去古意:离开。

今意:到、往2、委古意:丢下、舍弃。

今意:委屈、委托3、顾古意:回头看。

今意:照顾4、期古意:约定。

今意:日期5、引古意:拉。

今意:引用四、一词多义1、则:A.对子骂父,则是无礼(就是)B.学而不思则罔(就)2、信:A.日中不至,则是无信(守信)B.与朋友交而不信乎(真诚、诚实)3、日:A.谢太傅寒雪日内急(日子)B.余忆童稚时,能张目对日(太阳)4、是:A.日中不至,则是无信(是,判断词)B.知之为知之,不知为不知,是知也(这,代词)5、时:A.元方时年七岁(当时)B.故时有物外之趣(时常)6、乃:A.去后乃至(才)B.当立者乃公子扶苏(是)五、文言句式1、判断句:即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也(“也”表判断)2、倒装句:白雪纷纷何所似?(“所何似”,宾语“何”前置);撒盐空中差可拟?(状语后置,即空中撒盐差可拟?)3、省略句:谢太傅寒雪日内集(“寒雪日”前省略介词“于”,“在”的意思)去后乃至(“乃至”前省略主语“友人”);(谢道韫)即公大兄无奕女,省略主语;(家父)待君久不致,已去,省略主语。

论语十二章一、通假字:1、学而时习之,不亦说乎?“说”通“悦”,愉快。

2、吾十有五而至于学。

“有"通“又”,古人在两位数的整数和零数之间常常加“有”字。

二、古今异义:1、可以为师矣。

(可以)古义:可以凭借。

今义:表示可能或能够。

2、三人行,必有我师焉。

(三)古义:几个。

今义:二加一所得的数目。

初中文言文通假字归纳七年级上册1、项为之强(强)通(僵)意思:(僵硬)2、不亦说乎(说)通(悦)意思:(愉快,高兴)3、诲女知之乎(女)通(汝)意思:(你)4、山岛竦峙(竦)通(耸)意思:(耸立)5、路转溪头忽见(见)通(现)意思:(出现)6、裁如星点(裁)通(才)意思:(仅仅)7、尊君在不(不)通(否)意思:(在否,在不在)1、日扳仲永环谒于邑人(扳)通(攀)意思:(牵、引)2、著我旧时裳(著)通(着)意思:(穿)3、对镜帖花黄(帖)通(贴)意思:(粘贴,贴上)4、出门看火伴(火)通(伙)意思:(伙伴)5、满坐寂然(坐)通(座)意思:(座位)6、孰为汝多知乎(知)通(智)意思:(智慧)7、止有剩骨(止)通(只)意思:(不译)七年级下册1、日扳仲永环谒于邑人(扳)通(攀)意思:(牵、引)2、著我旧时裳(著)通(着)意思:(穿)3、对镜帖花黄(帖)通(贴)意思:(粘贴,贴上)4、出门看火伴(火)通(伙)意思:(伙伴)5、满坐寂然(坐)通(座)意思:(座位)6、孰为汝多知乎(知)通(智)意思:(智慧)7、止有剩骨(止)通(只)意思:(只有)八年级上册1、便要还家(要)通(邀)意思:(邀请)2、此人一一为具言所闻(具)通(倶)意思:(详细)3、可爱者甚蕃(蕃)通(繁)意思:(繁多、多)4、舟首尾长约八分有奇(有)通(又)意思:(不译)5、诎右臂支船(诎)通(屈)意思:(弯曲)6、左手倚一衡木(衡)通(横)意思:(不译)7、虞山王毅叔元甫刻(甫)通(父)意思:(男子美称)8、盖简桃核修狭者为之(简)通(拣)意思:(挑选)9、选贤与能(与)通(举)意思:(选拔)10、矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(矜)通(鳏)意思:(老而无妻的人)11、荡胸生曾云(曾)通(层)意思:(层层)12、略无阙处(阙)通(缺)意思:(缺口)八年级下册1、蝉则千转不穷(转)通(啭)意思:(婉转、宛转)2、窥谷忘反(反)通(返)意思:(返回、回去)3、有时见日(见)通(现)意思:(显现、显露)4、食马者不知其能千里而食也(食)通(饲)意思:(喂养)5、才美不外见(见)通(现)意思:(显露、表现)6、食不能尽其材(材)通(才)意思:(才能)7、其真无马邪(邪)通(耶)意思:(吗)8、四支僵劲不能动(支)通(肢)意思:(肢体)9、同舍生皆被绮绣(被)通(披)意思:(穿)10、百废具兴(具)通(倶)意思:(全、都)11、属予作文以记之(属)通(嘱)意思:(嘱咐)12、恶能无纪(纪)通(记)意思:(记载)13、玉盘珍羞直万钱(羞)通(馐)意思:(美味的食物)(直)通(值)意思:(价值)14、何时眼前突兀见此屋(见)通(现)意思:(出现)九年级上册1、发闾左適戍渔阳九百人(“適”通“谪”,这里是强迫守边的意思。

七年级语文上册文言文重点知识梳理一、通假字1.孤岂欲卿治经为博士邪邪:通耶,语气词,表反问,可译为“吗”2.但手熟尔/惟手熟尔尔:同“耳”,相当于“罢了”3.徐以杓酌油沥之杓:同“勺”4.板印书籍“板”同“版”5.已后典籍皆为板本“已”同“以”6.药稍镕“镕”同“熔”二、词类活用1.有仙则名名:名作动,出名,有名2.有龙则灵灵:形作动,显得灵异3.苔痕上阶绿上:名作动,爬上绿:形容词使动,使······变绿4.草色入帘青形容词的使动用法,使······变青5.无丝竹之乱耳乱:形容词的使动用法,使······扰乱6.无案牍之劳形劳:形容词使动用法,使······劳累7.不蔓不枝蔓:名词作动词,生藤蔓8.不蔓不枝枝:名词作动词,生枝茎9.香远益清远:形容词作动词,远播10.火烧令坚火:名词作状语,用火11.再火令药溶火:名词作动词,烧12.木格贮之木格:名词作状语,用木格13.则以纸帖之帖:名词作动词,做标签,标记三、古今异义1.孤岂欲卿治经为博士邪古义:专掌经学传授的学宜今义:一种学位称呼2.但当涉猎,见往事耳古义:历史今义:从前的事情3.其上以松脂、蜡和纸灰之置之古义:覆盖今义:向外透,往上升4.庆历中有布衣毕昇古义:平民今义:衣服的一种5.则以一铁范置铁板上古义:模子今义:模范、榜样、示范6.薄如钱唇古义:边缘今义:嘴唇四、一词多义【以】1、以备一根内有重复者连词,来,用来2、以松脂/以纸帖之/以草火烧/不以木为之者/以手拂之/以钱覆其口/徐以杓的油沥之/蒙辞以军中多务介词,用3、以一铁范置铁板上/则以一平板按其面介词,把4、公亦以此自矜/以我酌油知之凭借1、唐人尚未盛为之/每韵为一帖动词,做2、皆为板本动词,是3、其印为予群从所得被,介词4、未为简易是5、又为活板动词,做,这里指发明6、每字为一印动词,做,这里指雕刻7、不以木为之者动词,做,这里指雕刻8、满铁范为一板/孤岂欲卿治经为博士耶动词,成为9、极为神速是【其】1、其法代词,指活字版印刷的2、其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之代词,指铁板3、则以一平板按其面代词,指排好的字模4、其印自落代词,那些5、其印为予群从所得代词,代指毕昇的6、见其发矢十中八九代词,指陈尧咨7、以钱覆其口代词,指葫芦【之】1、唐人尚未盛为之代词,代指“板印书籍”2、以松脂、蜡和纸灰之类代词“这”3、冒之/持就火炀之/更互用之代词,代指“铁板”4、以纸帖之/木格贮之代词,代指不用的字模5、旋刻之代词,代指“奇字”6、不以木为之者代词,代指活字模7、以手拂之,代词,代指字模8、以我酌油知之代词,指射箭凭手熟的道理9、徐以杓酌油沥之代词,指葫芦10、睨之久而不去代词,指陈尧咨射箭11、康肃笑而遣之代词,指卖油翁12、但微颔之代词,指陈尧咨射箭十中八九这件事13、大兄何见事之晚乎/无丝竹之乱耳/无案牍之劳形/予独爱莲之出淤泥而不染主谓之间,取消句子独立性14、何陋之有宾语前置的标志15、水陆草木之花/菊之爱/莲之爱/牡丹之爱/花之隐逸者也/花之富贵者也/花之君子者也的【印】1、自冯瀛王时始印五经印刷,动词。

初中语文文言文知识点总结七年级1《狼》知识要点归纳一、文学常识:体裁:是短篇小说,选自清代小说家蒲松龄,《聊斋志异》蒲松龄、字留仙,一字剑臣,别号柳泉居士,世称“聊斋先生”。

“聊斋”是他的书房的名字,“志”是记述的意思,“异”是指奇异的事。

郭沫若盛赞蒲氏的著作“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”。

二、特殊字词1.通假字止有剩骨“止”通“只”2、古今异义:①股:古义为大腿,身已半入,只露尻尾;今为屁股。

②禽兽之变诈几何哉——几何:古义:多少,这里是能有几何的意思。

今义:数学中的一个分支。

③耳:古文言文中出现在句尾时,通常解释为"罢了",只增笑耳。

今为耳朵。

3、词语活用:①其一犬坐于前(犬,名词作状语,像狗一样)③一狼洞其中(洞,名词作动词,"打洞"的意思。

另一只狼正在那里打洞。

)④恐前后受其敌(敌,名词做动词,攻击,胁迫的意思)⑤意将隧入以攻其后也(隧,名词作动词:从柴草堆中打洞。

)4、特殊句式投以骨:应为“以骨投之”,意思是“把骨头扔给狼”。

5、虚词:①之:(1)助词,无实在意义,用在表示时间的词后面,起凑足音节。

久之。

(2)代词,它。

例:又数刀毙之(代狼)(3)助词,的。

例:禽兽之变诈几何哉 (4)助词,取消句子独立性,不翻译。

例:而两狼之并驱如故②其:(1)恐前后受其敌:代狼 (2)场主积薪其中:代指麦场 (3)屠乃奔倚其下:代指积薪(4)一狼洞其中:代指积薪 (5)意将隧入以攻其后也:代指屠夫。

(6)屠自后断其股:代狼③以:(1)意将隧入以攻其后也。

连词,表目的,可译为“来”。

(2)以刀劈狼首:介词,表示工具,用。

④于:介词,在。

例:其一犬坐于前。

⑤而:连词,表转折,但,可是。

例:而两狼之并驱如故6、一词多义:(1)意:意将隧入以攻其后也。

企图。

意暇甚:神情。

(2)敌:恐前后受其敌:敌对,这里是胁迫、攻击。

盖以诱敌:敌方。

(3)前:狼不敢前:向前前后受其敌:前面三、全文翻译有个屠户天晚回家,担子里的肉已经卖完了,只剩下一些骨头。

学生能力的形成立足于长期的积累和实践,但中考前夕的科学指导对考生答题的积极意义也是不容忽视的。

如何在复习过程中加强实效性,下面为大家整理了中考语文文言文通假字知识点的相关内容。

本文为大家总结了七年级上册重要的通假字知识点,希望各位考生牢牢记住哦!1、项为之强“强”(jiāng) 通“僵”《童趣》2、不亦说乎“说”(yuâ) 通“悦”《〈论语〉十则》3、诲女知之乎“女”(rǔ) 同“汝”《〈论语〉十则》4、不知为不知,是知也“知”(zhì) 通“智”《〈论语〉十则》5、路转溪头忽见“见”(xiàn) 通“现”《西江月》6、一切乌有“乌”(wū) 同“无”《山市》7、裁如星点“裁”(cái) 同“才”《山市》8、尊君在不“不”(fǒu) 通“否”《陈太丘与友期》。