人生境界(黄隽秀)

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

1.3《人生的境界》教学设计一、核心素养目标:1.语言建构与运用:筛选文章关键信息,理清文章思路,把握文章观点。

2.思维发展与提升:理解文章重要语句的含义,对人生进行思考与解读,思索我们应该追求什么样的人生境界。

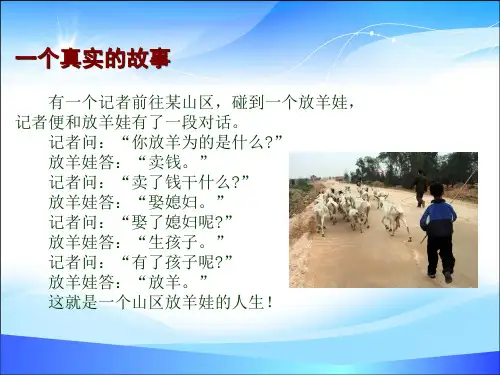

3.审美鉴赏与创造:促进学生对人生意义产生思考,明白身处平凡也应该有精神追求,明白“人人可以为尧舜”,只要认真做好自己日常生活、工作中的每一件小事,就可以不断地提升自己的人生境界。

4.文化传承与理解:促进学生对人生意义的思考,明白在做平常事情的时候也应有精神追求的道理,努力使自己从一个自然的人变为一个有道德境界的人。

二、教学重点、难点:教学重点:梳理文章结构,结合实例赏析“觉解”“人生境界”。

教学难点:联系生活,对人生进行思考与解读,提升对人生境界的认识。

三、教学设想《人生的境界》是一篇集中体现冯友兰“新理学”思想的哲学随笔。

在这篇文章中,作者用深入浅出的文字,围绕“哲学的任务是提高人的精神境界”这一主题,具体阐述了人生四种境界的内涵及其关系,明确了哲学的崇高任务——即教人以“成为圣人”的方法,并由此引出中国哲学的特征,展望了中国哲学的贡献。

四、教学方法:诵读法、讨论探究法五、教学准备:多媒体课件,相关音频、视频六、教学课时:2课时教学过程一、导入设计现代著名作家、学者林语堂先生30年代曾感慨地说:“今天我们所有的哲学都是一种远离人生的哲学,它差不多已经自认没有教导我们人生意义和生活智慧的意旨。

”假如林语堂先生看到了冯友兰先生的哲学论文《人生的境界》,他会不会这样说呢?我想,他绝对再也发不出这样的感慨吧。

(学生初读哲学论文,一般会为哲学的深奥玄妙而望而生畏。

这样导入,可以使学生了解哲学与人生的密切关系,激发阅读兴趣,消除畏难心理)二、预习检测1.作者简介冯友兰(1895-1990),字芝生,河南人。

1915年入北大学习,1919年赴美留学,获哲学博士学位。

毕业后在北大、清华等学校任教。

著名的哲学家、哲学史家、教育家。

《人生的境界》课文赏析一、文章结构《人生的境界》一文结构清晰,逻辑严谨。

文章首先引出“人生的境界”这一主题,接着阐述了冯友兰先生对于人生境界的分类和定义,然后通过举例和引用论证了各个境界的特点和意义,最后总结全文,强调人生的境界对于人的成长和发展的重要性。

整篇文章层次分明,条理清晰,让人易于理解和接受。

二、语言特色《人生的境界》的语言特色主要表现为简洁明了、质朴自然、深入浅出。

作者运用平实、朴素的语言,表达了对人生境界的独到见解,让读者在轻松的阅读中领悟到人生的真谛。

同时,文章中还运用了大量的比喻、排比等修辞手法,使得语言生动形象,富有感染力。

三、思想内涵《人生的境界》的思想内涵深刻丰富。

作者通过阐述人生境界的层次和特点,引导读者思考人生的意义和价值。

文章强调人生的境界不是一成不变的,而是可以通过自身的努力和修行得到提升。

同时,作者也提醒读者要正视现实,把握当下,从自我出发,逐步提高自身的境界水平。

这一思想内涵对于我们的成长和发展具有重要的启示和指导意义。

四、人生境界的层次《人生的境界》中提出了四种人生境界:自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。

这四种境界由低到高,层层递进,构成了人生境界的完整体系。

作者通过对比和举例等方式,详细阐述了各个境界的特点和意义,让读者对人生境界有了更加清晰的认识和理解。

五、哲学思考与人生启示《人生的境界》中蕴含着深刻的哲学思考和人生启示。

作者通过分析不同的人生境界,引导读者思考人生的意义和价值,鼓励读者积极向上,努力提升自身的境界水平。

同时,文章中还提出了“觉解”这一概念,认为只有对自己的行为和动机有深刻的理解和认识,才能真正提高自身的境界。

这一思考和启示对于我们的成长和发展具有重要的指导意义。

六、与读者的人生观照《人生的境界》与读者的生活经验紧密相连,能够引发读者对自身的人生观进行反思和观照。

文章中的四种人生境界涵盖了大多数人的生活状态,让读者能够从中找到自己的影子。

《人生的境界》教案课题:《人生的境界》教材分析:《人生的境界》选自全日制普通高级中学教科书〔必修〕第五册第一单元,整个单元学习哲学论文或随笔。

阅读这类文章要善于质疑思辨。

质疑思辨是一种“读思结合”的创造性阅读方法。

“尽信书则不如无书”,我们在阅读中,应该大胆质疑,多问几个为什么,多作一些思考。

阅读的过程,就应该是一个不断生疑不断思考不断探究的过程。

我所讲的《人生的境界》这篇哲学论文语言朴实无华,逻辑清晰,教学中主要通过讲解四种境界及其差异,鼓励学生思考质疑,联系生活理解这四种境界,力图从情感价值观上引导。

学情分析:教学对象是高中三年级的学生,通过之前的学习,无论是学习能力还是知识储备都到达了一定的高度,通过学习和讲解理清文中的思路应该难度不大,关键在于引导学生了解并且体会到文章中所表达的深刻的思想内涵,通过学习能理解哲学的思维方式树立正确的价值观。

这些目的对于高中三年级的学生来说,是完全可以到达的。

设计理念:依据《全日制义务教育语文课程标准〔实验〕》中提出的基本理念,根据新时期高中语文教育的任务和学生的需求,从“知识和能力”“过程与方法”“情感态度和价值观”三个方面出发设计课程目标。

全面提高学生的语文素养,充分发挥语文课程的育人功能;注重语文应用,审美与探究能力的培养,促进学生均衡而有个性的发展;遵守共同基础与多样选择相统一的原则,构建开放,有序的语文课程。

教学设想:这是一篇逻辑严密的哲学随笔,内容丰富,富有教育意义,有利于陶冶情操。

设想通过教师讲解,点拨的方式,在理清全文的基础上,重点理解个别字词和句子的的含义,对本文所阐述的哲学思想在理性和感性上有一个全面的了解,从而到达教学目的。

教学目标:1 梳理全文,理清文章思路2 理解重点语句,联系实际思考3 拓展阅读,追求精神境界教学重点:理解语句,联系实际,提高精神境界〔并非一时之功,这些建立在阅读的基础上〕教学难点:对文章中哲学性术语的理解和哲理性语言的理解教学方法:质疑思辨法。

《人生的境界》听评课《人生的境界》听评【提问导入、引起注意】师:请某同学负责时间的控制。

到时间提醒老师。

(评析):体现出魏书生老师提倡“行使主人的权利”。

他常说,“教师是学生公仆,学生才是学校的真正主人。

让学生们时刻认识到自己是生活的主人,是学习的主人,学生们才能把学习当作是耕种自己的‘责任田’,而不是为老师或家长‘打工’。

”魏老师班级的学生,每人都有自己承包的“责任田”。

【整体感知、探讨研究】师:展示板书:1作者;2三个词;3几种境界,怎样达到;4后练习。

一、作者冯友兰,河南唐河人,哲学家。

教师通过一系列提问:“作者是谁,什么人,哪里人?”询问学生是否了解,以举手方式体现。

并请班级不喜欢发言的人上台板书。

(评析):通过提问的方式了解学生对作者背景的了解。

改变了以往老师直接宣读答案的习惯。

作者还多次地反复地提出同样的问题使学生回答,起到了夯实知识内容的作用。

同时教师有意识的让班级不喜欢发言的学生板书。

我认为请学生写板书,或归纳内容,或写段意,比老师一个人一堂独占黑板,更能激发学生的兴趣。

板书是一门艺术,一门学问,钻进去,我觉得教书多了一分乐趣,学生也感觉上多了一分乐趣。

二、三个词觉解;入世;出世教师点明词语的位置,使学生寻找。

然后教师用过记录时间的方式锻炼同学速记的能力。

通过速记询问学生掌握程度。

请同学板书并解词。

(评析):1教师只点明三个词,说明教师有的放矢,直捣重点。

找出重点词语后,教师让同学们以最快的速度记忆。

并且提出自己的质疑,让男生、女生分别背诵。

2我认为快速的记忆,有利于学生速记的训练,但是对学生掌握内容并没有多大的好处,掌握是靠理解上的记忆。

魏老师只是让同学们记住书上的三个词。

单独的拎出字词练习,还不如把词语放入句中、中理解,更能使同学们记忆。

学生的这种速记只是一种强记,不能说是提升自我能力,但是对应试教育的模块练习是一个很好的法门,能够系列记忆,如同题海战术。

3让同学们通过大声背诵三个词的意义。

人生境界

江苏省建湖高级中学高二(11)班黄隽秀

人生如茶,境界有三。

太急会烫,初饮会苦,细细品味,才有清香。

要想品到人生的“香”,得下一番心思。

这清香并不像檀香那么浓烈,也不像牡丹玫瑰的香那么容易捕捉。

这“香”王安石知道:“遥知不是雪,为有暗香来。

”——需要经历一番彻骨寒才有。

这“香”陆游知道:“零落成泥碾作尘,只有香如故。

”——需要有一番无畏的精神才得。

陶渊明为了这份清香更是费尽周折,不为五斗米折腰。

怕“烫”,晨兴理荒秽,带月荷锄归;够“苦”,最终修成正果,悠然见南山。

你若还是不明白这清香从何而来,大可问那东北的农民,稻花儿香,稻花儿香,没有汗水的挥洒,哪来这稻花儿香?

当然,也并非人人都能达到人生的最高境界。

饮人生这杯茶,有人烫了一嘴的泡。

譬如文强,急功近利,为了金钱而断送生命,连茶的滋味儿还没尝到,就打翻了杯子。

饮人生这杯茶,也有人因为苦而难以下咽,打退堂鼓。

个别“祖国的花朵”因为承受不住压力而精神分裂或是跳楼自杀,这样的心理素质又怎么能承担起振兴中华的重任?都说人生有三苦:挑柴打水卖豆腐。

若是小小的打击都不能承受,还不如去卖豆腐。

一盏茶的时间很短,一辈子的时间很长,想要抵达人生的最高境界,确需下一番苦功。

如果陶渊明拿了那五斗米,便折了自己的尊严,这样的人生境界,很低。

如果他吃不了躬耕劳作的苦,最终放弃了自己的梦,这样的人生境界,也不高。

可见想要达到人生的最高境界,首先得是个有尊严有道德底线的“人”,能够自我约束,自我要求。

其次得有刻苦耐劳的劲,坚持和奋斗,恰如勾践卧薪尝胆。

最后要有锲而不舍的梦和理想,为之奋斗。

人生的高境界,方能得到。

十年寒窗苦,功成方为甜。

当我们捧着书孜孜不倦时,应想到,我们正在品人生这杯茶,我们为梦想努力,我们要达到人生的最高境界。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,那是值得的。

人生如茶,境界有三。

初饮会烫,但不会烫很久,不可心急;再饮会苦,但绝不会苦到最后;而那一份清香,唯用心者得。

(指导老师:于大鹏)。