血小板计数

- 格式:ppt

- 大小:1.66 MB

- 文档页数:29

血小板手工计数注意事项

嘿,你们知道吗?我觉得血小板手工计数就像在玩一个小小的游戏。

不过呢,这个游戏可不能随便玩哦,有很多要注意的地方呢。

首先呀,我们要用干净的吸管和试管,不能有脏东西在上面,不然会影响结果的。

然后呢,稀释液也要倒得刚刚好,不能太多也不能太少。

要是倒多了,数出来的血小板就会变少;倒少了呢,又会数不清楚。

接着呀,我们在滴血液和稀释液的时候要小心,不能滴到外面去。

滴完了要轻轻摇匀,就像摇果汁一样,但是不能太用力,不然会把血小板弄破的。

摇匀了之后呢,我们要把它放在一个平的地方,让它安静一会儿。

计数的时候呢,我们要用一个小小的显微镜。

眼睛要靠近显微镜,不能离得太远,不然看不清楚。

我们要慢慢地数血小板,不能着急。

数的时候要仔细,不能把别的东西当成血小板数进去了。

要是数错了,结果就不对啦。

还有哦,我们最好多数几次,然后把结果加起来平均一下,这样会更准确呢。

数完了之后,要把试管和吸管洗干净,下次还可以用。

嘿,你们知道吗?血小板手工计数虽然有点难,但是只要我们注意这些地方,就可以数得很准确哦。

血小板知识一、血小板简介血小板是血液中的重要成分,它们是由骨髓制造的,并且在血液凝固和损伤修复中起着关键作用。

血小板通常存在于血液中,帮助身体止血。

二、血小板计数血小板计数是医学上一种常见的血液检查,用于评估血小板在血液中的数量。

正常的血小板计数范围通常在150,000到400,000/微升之间。

如果血小板计数低于正常范围,可能表明存在血小板减少症,如果血小板计数高于正常范围,可能表明存在血小板增多症。

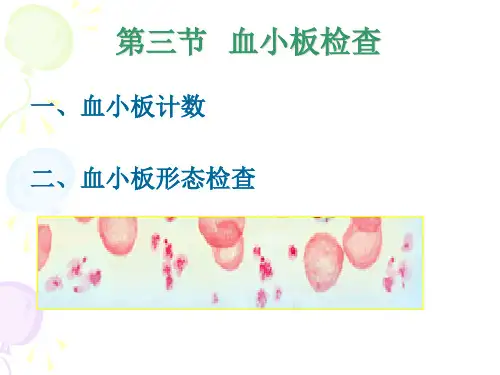

三、血小板形态血小板在显微镜下呈现出圆形或椭圆形的形态。

它们通常比白细胞要大,并且在电子显微镜下可以看到其表面的特殊结构。

这些结构有助于血小板粘附到血管壁上,并在损伤发生时迅速发挥作用。

四、血小板功能血小板的主要功能是在血液凝固过程中发挥作用。

当身体受到损伤时,血小板会迅速到达受损部位并发挥作用。

它们会释放出一些化学物质,如血栓素和前列腺素等,这些化学物质有助于血液从液态转变为凝固态,从而止血。

五、血小板与凝血血小板在血液凝固过程中起着至关重要的作用。

当身体受到损伤时,血小板会迅速到达受损部位并发挥作用。

它们会释放出生理活性物质,这些物质能够加速血液的凝结过程,从而止血。

如果血小板数量不足或功能异常,可能会导致凝血障碍和出血不止的情况。

六、血小板减少症血小板减少症是指血小板计数低于正常范围的一种病症。

这可能是由于骨髓生产减少、破坏过多等原因导致的。

常见的症状包括出血、淤点、紫癜、血肿等。

治疗的方法包括药物治疗、输血等。

七、血小板增多症血小板增多症是指血小板计数高于正常范围的一种病症。

这可能是由于骨髓增生异常综合征、慢性粒细胞白血病等疾病引起的。

常见的症状包括头晕、乏力、头痛等。

治疗的方法包括药物治疗、化疗等。

血小板的实验原理

血小板是一种重要的血液组织细胞,参与了血液凝固和止血过程。

血小板的实验原理主要包括血小板计数和血小板功能评估两个方面。

血小板计数是指通过检测单位体积或单位血液中的血小板数目来评估血小板的数量。

常用的方法包括直接计数法和间接计数法。

直接计数法使用血细胞计数仪对稀释后的全血进行计数,得出血小板数目。

间接计数法则是先通过稀释血液,使血小板分散在血液中,然后使用显微镜进行计数,最后通过计算得出血小板计数。

血小板计数可用于评估血小板的数量,判断出血、出血倾向等疾病。

血小板功能评估是指通过相关实验方法来评估血小板的功能状态。

常用的方法有凝血时间、凝血酶原时间、凝血酶原活动度等。

凝血时间是指从血液凝固开始到形成凝块的时间,可以通过添加活化因子或添加促进凝血的物质来测试血小板功能。

凝血酶原时间是指凝血酶形成所需要的时间,也是评估血栓形成能力的指标。

凝血酶原活动度则是通过检测凝血酶原在血液中的水平来评估血小板的聚集和血栓形成能力。

血小板的实验原理主要包括血小板计数和血小板功能评估两个方面,通过这些方法可以对血小板的数量和功能进行评估,进而判断疾病的诊断和治疗。

最全血小板计数化验单解读1. 引言本文档旨在解读血小板计数化验单的各项指标,帮助读者更好地理解化验单上的数据及其意义。

2. 血小板计数血小板计数是指血液中单位体积内血小板的数量。

正常成年人的血小板计数范围通常在150×10^9/L到450×10^9/L之间。

过高或过低的血小板计数可能与某些疾病或疾病状态有关,应进一步进行诊断。

3. 平均血小板体积平均血小板体积是测量血小板的平均大小。

正常成年人的平均血小板体积通常在7.5到11.5 fL之间。

过高或过低的平均血小板体积可能与炎症、感染或其他疾病有关。

4. 血小板分布宽度血小板分布宽度是测量血小板大小差异的指标。

正常成年人的血小板分布宽度通常在15.5%到18.1%之间。

较高的血小板分布宽度可能与骨髓异常或其他血液疾病有关。

5. 血小板压积血小板压积是指血液中血小板所占体积的百分比。

正常情况下,血小板压积通常在0.11到0.28之间。

过高或过低的血小板压积可能与骨髓疾病或其他疾病有关。

6. 结论通过对血小板计数化验单各项指标的解读,我们可以更好地了解患者的血小板状况以及可能存在的健康问题。

然而,化验单上的数据只能作为参考,诊断和治疗需要进一步结合临床情况和其他检查结果来确定。

请在进行任何治疗或决策之前,务必咨询医生或专业医疗人员的建议。

以上内容仅供参考,不可作为临床决策的依据。

如有异议,请以医生或专业医疗人员的建议为准。

---以上就是《最全血小板计数化验单解读》的文档内容,希望能对您有所帮助。

血小板计数范围单位1.引言1.1 概述血小板计数是一种常见的临床检验项目,用于评估人体血液中血小板的数量。

血小板是一种非常重要的细胞成分,它们参与了止血和凝血过程,对维持血液正常功能起着至关重要的作用。

血小板计数的结果是指人体单位体积内血小板的数量。

通常情况下,正常血小板计数范围在150到450 ×10^9/L之间。

这个范围是根据大量人群的统计数据得出的,能够较好地反映血小板数量的正常水平。

需要注意的是,不同的实验室可能会有略微不同的参考范围,因此,在进行具体检测前最好咨询医生或检验科的专业人员。

血小板计数的单位通常以“×10^9/L”来表示,这是指每升血液中的血小板数量。

此单位的选择是为了方便统计和表达血小板的数量,而且它与其他医学检验项目的计量单位相一致。

在临床应用中,血小板计数往往是判断某些疾病和病情进展的重要指标之一。

在某些情况下,血小板计数可能会偏高或偏低,这可能与机体的状况、某些疾病的存在以及服用药物等因素有关。

因此,对于血小板计数的监测和评估具有重要的临床意义,可以帮助医生评估患者的血液状态,指导治疗和判断病情进展。

总之,血小板计数是评估血液中血小板数量的重要临床指标。

了解血小板计数的范围和单位可以帮助我们更好地理解和解读检验结果,从而更好地评估患者的病情和指导临床治疗。

对血小板计数的重视和正确理解将对临床工作和患者健康产生积极的影响。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以如下所示:1.2 文章结构本文将围绕血小板计数展开讨论。

首先,在引言中将对血小板计数进行概述,并介绍本文的目的。

接着,在正文部分,将详细探讨血小板计数的定义和意义,包括血小板的基本概念、血小板计数的方法和其在临床上的重要性。

同时,也会介绍血小板计数的范围和单位,以帮助读者更好地了解其数值的含义和参考标准。

最后,在结论中将对全文进行总结,并对血小板计数的重要性进行进一步的思考和讨论。

通过上述结构,本文将从引言到结论,系统地介绍血小板计数相关的知识和内容,帮助读者更好地理解和认识血小板计数的重要性以及其所涉及的范围和单位。

四度血小板减少诊断标准

一、血小板计数

血小板计数是诊断四度血小板减少的重要指标之一。

正常情况下,血小板的计数在100~300×10⁹/L之间。

如果血小板计数低于50×10⁹/L,则表明存在血小板减少。

当血小板计数低于20×10⁹/L时,即为四度血小板减少,此时患者容易发生自发性出血,需要立即就医治疗。

二、出血症状

四度血小板减少患者可能会出现各种出血症状,如皮肤瘀斑、口腔出血、鼻出血、月经过多等。

如果发生颅内出血或胃肠道出血,可能危及生命。

因此,当患者出现无法解释的出血症状时,应立即就医进行相关检查,以明确诊断。

三、病因诊断

四度血小板减少的病因多种多样,常见的包括免疫性血小板减少症、再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征等。

通过详细的病史询问、体格检查和必要的实验室检查,可以明确患者的病因,为后续治疗提供依据。

四、排除其他引起血小板减少的疾病

四度血小板减少可能是由其他疾病引起的,如肝病、感染、药物反应等。

因此,在诊断四度血小板减少时,需要排除这些潜在的病因。

通过相关的实验室检查和特殊检查,可以明确是否存在其他引起血小板减少的疾病,从而确保诊断的准确性。

总结:四度血小板减少是一种严重的血液疾病,对患者的生活质量和生命安全构成威胁。

为了确保准确诊断和治疗,医生需要进行全面的评估和排除其他可能的病因。

同时,患者需要保持积极的心态和良好的生活方式,以便更好地应对病情和治疗过程。

血小板计数知识点总结血小板计数是指测定单位体积内的血液中血小板的数量,它是一项非常重要的临床检验指标。

血小板是一种没有细胞核的细胞片段,主要功能是在血液凝血过程中发挥重要作用。

正常的血小板计数范围在150-400×10^9/L之间,血小板计数异常可以反映机体内出现的一系列疾病和病理状态。

1. 血小板的生物学特点血小板是骨髓中巨核细胞的一种特殊细胞,它们是巨核细胞的片段,通过血液循环到达全身各个部位。

血小板的寿命大约为7-10天,在正常情况下,骨髓每天可以产生150-400亿个血小板。

血小板的主要功能是在血液凝血过程中发挥作用,当血管受伤时,血小板会聚集在伤口处,释放一系列凝血因子,在血液凝固过程中发挥重要作用。

2. 血小板计数的意义血小板计数是指测定单位体积内的血液中血小板的数量,它是一项非常重要的临床检验指标,对反映机体内出现的一系列疾病和病理状态有着重要的意义。

通过血小板计数,可以评估机体出血和凝血功能,反映出血小板增多或减少的情况,提示各种出血性疾病或凝血功能障碍的发生。

3. 血小板计数的检测方法血小板计数的检测方法通常采用自动化血液分析仪进行测定,也可以通过显微镜直接计数的方法。

自动化血液分析仪是目前常用的血小板计数仪器,它通过核心技术实现对血小板的精确计数,准确性高,操作简便,可以满足临床需求。

4. 血小板增多的疾病和病理状态血小板增多可以反映出一些疾病和病理状态,主要包括下列几种情况:(1)原发性血小板增多症:又称真性红细胞增多症,是一种慢性骨髓增殖性疾病,表现为骨髓增生异常,导致血小板增多、红细胞增多和白细胞增多,常见的临床表现是头痛、眩晕、视力模糊、皮肤瘙痒等症状。

(2)继发性血小板增多:在某些疾病和生理状态下,机体对血小板产生过多的需求,导致血小板增多。

这些疾病包括铁缺乏性贫血、恶性贫血、慢性肝病、肾病综合征、骨髓纤维化等。

(3)药物性血小板增多:某些药物可以直接刺激骨髓产生过多的血小板,导致血小板增多。

platelet count 标准血小板计数是指测量人体血液中的血小板数量。

血小板是一种无核细胞片状细胞,是血液凝固的重要成分。

正常成年人的血小板计数范围为150000到400000个/μL。

如果血小板数量低于150000个/μL,则被认为是低血小板计数,如果血小板数量高于400000个/μL,则被认为是高血小板计数。

本文将围绕血小板计数的标准,即血小板计数的范围、血小板的功能以及与血小板计数相关的疾病进行详细介绍。

一、血小板计数的范围血小板计数是指计算在1立方毫米(1μL)的血液中血小板的数量。

通常情况下,正常成年人的血小板计数范围为150000到400000个/μL。

在新生儿和儿童中,由于细胞代谢的活跃性,血小板计数可能会稍微高于成人。

而老年人可能会出现血小板计数略低的情况,这是由于身体的衰老和代谢变化造成的。

在某些生理情况下,如月经期间、妊娠期和婴儿出生时,也可能出现临时的血小板计数偏高或偏低。

二、血小板的功能血小板主要功能是参与血液凝固、止血和维持血管壁的完整性。

当血管壁受损时,血小板会黏附在伤口处,并释放血小板血管收缩素和血小板生长因子,引起血管强烈收缩和血小板的聚集,形成血小板血栓。

血小板数量越多,血小板血栓就越容易形成。

然而,如果血小板数量过低或功能异常,可能会导致肝硬化、自身免疫性疾病、贫血等疾病的发生。

三、与血小板计数相关的疾病1.自身免疫性疾病自身免疫性疾病是一类由身体免疫系统攻击自身组织引起的疾病,如系统性红斑狼疮、干燥综合征。

这些疾病中,血小板计数可能会因为免疫系统的异常攻击而降低。

2.感染某些病毒和细菌感染可引起血小板计数下降,如流感、登革热、猪流感等。

一些细菌感染也可能引起血小板计数下降,如败血症等。

3.药物某些药物可以影响血小板计数,如非甾体抗炎药物、对乙酰氨基酚、抗癫痫药物、抗凝血药物等。

长期使用这些药物可能引起血小板计数下降。

4.凝血性疾病凝血性疾病是由于某些凝血因子缺乏或功能异常导致的疾病,如血友病、凝血酶缺乏症等。

血小板计数操作流程

血小板计数操作流程概述如下:

1. 标本采集:采集静脉全血样本放入含有抗凝剂(如EDTA-K2)的试管中,轻轻颠倒混匀,避免血细胞破裂。

2. 制备血涂片:将血液均匀滴于载玻片上,制成血涂片,待自然干燥后染色(瑞氏染液或Wright-Giemsa 染液)。

3. 显微镜观察:在显微镜下,选取适当倍数视野,对血涂片进行计数,通常选取大型血小板聚集区至少三个不同视野进行计数。

4. 计算血小板数量:依据所见血小板数目,乘以相应的校正系数(考虑放大倍数、血涂片面积等因素),得出每升血液中血小板总数。

5. 报告结果:根据仪器法或手工计数的结果,结合临床实际情况出具血小板计数报告。

现代实验室多采用自动化血液分析仪进行血小板计数,其流程更为便捷,包括样本加载、自动分析、结果审核及报告生成等步骤。

血小板计数范围血小板计数是检查红细胞健康状况最重要的指标之一,它可以反映血液中血小板的总数,从而推测出一个人的健康状况。

血小板计数可以用来协助诊断各种血液疾病,如贫血、出血障碍等,以及识别服用抗凝药物的有效性。

血小板计数的正常范围通常由国家或地区确定。

在中国,血小板计数的正常范围为110~320×109/L,其中110×109/L是血液中血小板的下限,320×109/L是血液中血小板的上限。

此外,患者在血小板计数检查时也可以看到另外一个指标血小板比率,它代表了血小板的总数占红细胞总数的比率。

这一比率的正常范围一般为15~40%,在血液病患者中,它可能会受到影响。

血小板计数超出正常范围(高血小板计数或低血小板计数)可能暗示着下列健康问题:肝病,肾功能障碍,慢性感染,例如HIV,以及使用某些药物有关。

除了检查血小板计数,可以采用其他检查项目来确定血小板健康状况,如血小板大小计数,血小板比重检测等。

血小板大小检查的正常范围一般在9~12um之间。

此外,血小板比重检测可以确定血小板的大小,血小板比重的正常范围一般介于1.1~1.3之间。

血小板是血液中最重要的血液成分之一,它负责把血液中的红细胞团簇结合起来,从而防止出血过多。

一旦红细胞的数量过低,或者血小板的数量过低,就会导致血液凝固问题,从而引发出血或凝血障碍等病症。

因此,了解血小板计数的正常范围非常重要,以便及早发现健康问题,做出有效的措施。

为了确保血小板计数处于正常范围,人们应该适当锻炼,尽量避免进食油腻或加工食品,保持健康的饮食习惯和生活习惯,定期检查血小板计数,以及采取适宜的治疗措施。

同时,还可以尝试吃更多的补血药物,比如铁剂,阿司匹林等,以增加血小板的数量。

总之,血小板计数是衡量血液健康状况最重要的指标之一,其正常范围为110~320×109/L,血小板比率的正常范围一般介于15~40%之间,血小板大小检查的正常范围一般在9~12um之间,而血小板比重检测的正常范围一般介于1.1~1.3之间。

血小板减少的诊断标准血小板是人体内重要的细胞成分之一,它们的主要功能是在血液凝固过程中发挥作用。

如果血小板数量过少,就会导致出血倾向和凝血障碍等病症。

因此,如何准确地诊断血小板减少症,对于有效治疗和预防该病症的发生至关重要。

本文将介绍血小板减少的诊断标准。

一、血小板计数血小板计数是诊断血小板减少的最基本方法。

正常人的血小板计数范围为150-400×10^9/L,如果血小板计数低于此范围,就可能出现血小板减少症。

在血小板减少症的诊断中,血小板计数是最重要的指标之一。

二、外周血涂片检查外周血涂片检查是一种常用的血液学检查方法,可以直接观察血液中血小板的形态、数量和分布情况。

正常血小板呈圆形或椭圆形,大小均匀,颜色淡紫色。

在血小板减少症的患者中,血小板数量减少,形态不规则,大小不一,甚至出现空洞现象。

三、骨髓涂片检查骨髓涂片检查是诊断血小板减少症的重要方法之一。

通过对骨髓中的细胞进行形态、数量和分布等方面的观察,可以确定血小板减少症的病因和病程。

在骨髓涂片中,正常的骨髓细胞和血小板比例为1:20,而在血小板减少症的患者中,血小板数量减少,甚至无法检测到。

四、凝血功能检查凝血功能检查是诊断血小板减少症的另一种重要方法。

通过对凝血功能进行全面检查,可以确定血小板减少症与凝血功能异常的关系,进一步确定病因和病程。

凝血功能检查包括出凝血时间、凝血酶原时间、活化部分凝血酶原时间等指标。

五、特殊检查除了以上基本的检查方法之外,还有一些特殊的检查方法可以协助诊断血小板减少症。

例如,自身免疫性血小板减少症患者可检测抗血小板抗体水平;药物性血小板减少症患者可检测药物浓度;遗传性血小板减少症患者可进行基因检测等。

总之,血小板减少症的诊断需要综合考虑多种因素,包括血小板计数、外周血涂片检查、骨髓涂片检查、凝血功能检查等多种指标。

在临床实践中,医生应根据患者的具体情况,选择合适的检查方法,以便尽早发现和治疗血小板减少症。

血栓检测标准正常值血栓是一种常见的心血管疾病,它可以导致心脏病、中风甚至死亡。

因此,及时检测血栓并了解血栓的正常值对于预防和治疗血栓相关疾病至关重要。

本文将介绍血栓检测的标准正常值,希望能够帮助大家更好地了解和预防血栓相关疾病。

1. 血小板计数。

血小板计数是检测血栓的重要指标之一。

正常情况下,成年人的血小板计数在150-400×10^9/L之间。

血小板计数的增高可能意味着存在血栓形成的风险,而血小板计数的降低则可能导致出血倾向。

因此,了解自己的血小板计数是非常重要的。

2. 凝血酶原时间(PT)。

凝血酶原时间是检测凝血功能的重要指标之一。

正常情况下,凝血酶原时间在11-13.5秒之间。

凝血酶原时间的延长可能意味着凝血功能受损,增加了血栓形成的风险。

因此,定期检测凝血酶原时间对于预防血栓相关疾病非常重要。

3. 活化部分凝血活酶时间(APTT)。

活化部分凝血活酶时间也是检测凝血功能的重要指标之一。

正常情况下,活化部分凝血活酶时间在25-35秒之间。

活化部分凝血活酶时间的延长可能意味着凝血功能受损,增加了血栓形成的风险。

因此,定期检测活化部分凝血活酶时间同样对于预防血栓相关疾病非常重要。

4. D-二聚体。

D-二聚体是一种血栓溶解产物,可以帮助诊断血栓相关疾病。

正常情况下,D-二聚体的浓度应该在0-0.5 mg/L之间。

D-二聚体的增高可能意味着存在血栓形成的风险。

因此,定期检测D-二聚体的浓度对于了解自身血栓风险非常重要。

5. 血清纤维蛋白原。

血清纤维蛋白原是血管内皮细胞损伤后释放的一种蛋白质,也是检测血栓形成的重要指标之一。

正常情况下,血清纤维蛋白原的浓度在2-4 g/L之间。

血清纤维蛋白原的增高可能意味着存在血栓形成的风险,因此定期检测血清纤维蛋白原的浓度对于预防血栓相关疾病非常重要。

总结。

了解血栓检测的标准正常值对于预防和治疗血栓相关疾病非常重要。

通过定期检测血小板计数、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、D-二聚体和血清纤维蛋白原的浓度,可以及时发现血栓形成的风险,从而采取相应的预防和治疗措施。