单片机-驱动能力(拉电流,灌电流) 上拉电阻的利弊 .d

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:3

单片机使用上拉电阻上拉电阻是单片机中常用的电路元件,它在数字电路中起到很重要的作用。

为了更好地了解单片机中上拉电阻的使用,本文将从以下几个方面进行详细介绍。

一、上拉电阻的基本原理与作用上拉电阻是一种电阻,其特点是将电压拉高至逻辑高电平。

在单片机中,上拉电阻可以通过连接到处理器引脚和电源正极之间,使得引脚在不连接任何外设时保持在高电平状态。

这种状态下,引脚的电压为电源电压,处于逻辑高电平状态。

当引脚被连接到外部设备(如按钮或开关)时,通过按钮或开关的操作,可以将引脚与地(电源负极)相连,此时引脚的电压会变为地电压,处于逻辑低电平状态。

因此,上拉电阻在单片机中起到了起始状态控制、输入信号的电平转换等作用。

二、上拉电阻的连接方式在单片机中,上拉电阻有两种常见的连接方式:内部上拉和外部上拉。

1.内部上拉:许多单片机都提供了内部上拉电阻功能,即通过设置寄存器的方式实现上拉电阻的功能。

在这种情况下,无需外接额外的电阻,可以直接通过在单片机的寄存器中设置相应的位,使引脚的上拉电阻电路生效。

这样,引脚在不连接任何外设时,会被拉高至逻辑高电平。

2.外部上拉:当单片机没有内部上拉电阻功能时,可以通过外接上拉电阻的方式实现相同的效果。

具体操作是将一个端子连接至处理器引脚,另一端与电源正极相连,从而实现引脚的上拉电路。

三、单片机中使用上拉电阻的具体应用上拉电阻在单片机中有多种具体应用。

以下是几个常见的应用场景。

1.输入状态的判断:在单片机中,可以使用上拉电阻来判断输入状态。

当引脚没有连接到外部设备时,上拉电阻使得引脚维持在高电平状态,此时读取该引脚的电平就可以得知输入状态。

当外部设备与引脚相连,使引脚电平变为低电平时,就可以判断输入的状态为低电平。

2.开关和按键的检测:在单片机外部连接一个按钮或开关时,可以使用上拉电阻。

当按钮或开关未按下时,引脚维持高电平状态;当按钮或开关按下时,引脚通过按钮或开关与地相连,电平变为低电平状态,从而检测到按钮或开关的操作。

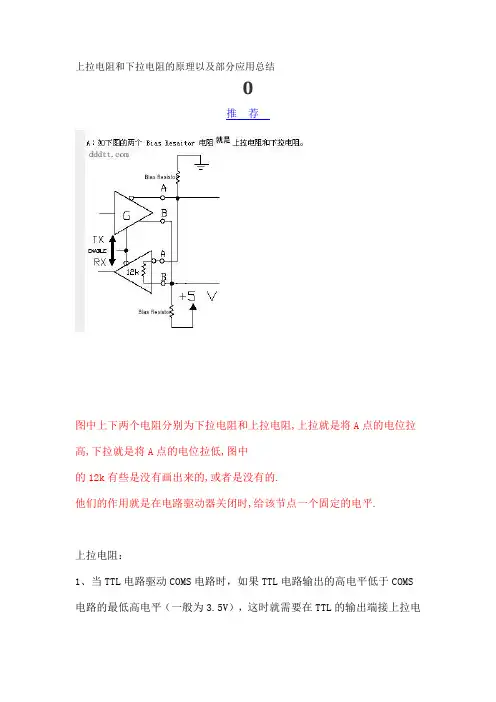

上拉电阻和下拉电阻的原理以及部分应用总结推荐图中上下两个电阻分别为下拉电阻和上拉电阻,上拉就是将A点的电位拉高,下拉就是将A点的电位拉低,图中的12k有些是没有画出来的,或者是没有的.他们的作用就是在电路驱动器关闭时,给该节点一个固定的电平.上拉电阻:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS 电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。

3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。

5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。

6、提高总线的抗电磁干扰能力。

管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。

7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

上拉电阻阻值的选择原则包括:1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。

2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。

3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。

综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。

对下拉电阻也有类似道理对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:1.驱动能力与功耗的平衡。

以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。

2.下级电路的驱动需求。

同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。

3.高低电平的设定。

不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。

以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。

什么是上拉电阻上拉电阻的作用上拉电阻的概念上拉电阻就是从电源高电平引出的电阻接到输出端。

1、如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,CMOS)输出,那么不用上拉电阻是不能工作的,这个很容易理解,管子没有电源就不能输出高电平了。

2、如果输出电流比较大,输出的电平就会降低(电路中已经有了一个上拉电阻,但是电阻太大,压降太高),就可以用上拉电阻提供电流分量,把电平拉高。

(就是并一个电阻在IC内部的上拉电阻上,这时总电阻减小,总电流增大)。

当然管子按需要工作在线性范围的上拉电阻不能太小。

当然也会用这个方式来实现门电路电平的匹配。

上拉电阻的作用1、当TTL电路驱动CMOS电路时,如果电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL 的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2、OC门电路必须使用上拉电阻,以提高输出的高电平值。

3、为增强输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4、在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻以降低输入阻抗,提供泄荷通路。

5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力。

6、提高总线的抗电磁干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。

7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上、下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

上拉电阻的注意事项需要注意的是,上拉电阻太大会引起输出电平的延迟。

(RC延时)一般CMOS门电路输出不能给它悬空,都是接上拉电阻设定成高电平。

下拉电阻:和上拉电阻的原理差不多,只是拉到GND去而已。

那样电平就会被拉低。

下拉电阻一般用于设定低电平或者是阻抗匹配(抗回波干扰)。

上拉电阻阻值的选择原则包括:1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。

2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。

3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。

看来很多网友都搞不清灌电流和拉电流的概念,下面就此解释一下,希望看过本文后不再就此困扰。

一个重要的前提:灌电流和拉电流是针对端口而言的。

名词解释——灌:注入、填充,由外向内、由虚而实。

渴了,来一大杯鲜榨橙汁,一饮而尽,饱了,这叫“灌”。

灌电流(sink current),对一个端口而言,如果电流方向是向其内部流动的则是“灌电流”,比如一个IO通过一个电阻和一个LED连接至VCC,当该IO输出为逻辑0时能不能点亮LED,去查该器件手册中sink current参数。

名词解释——拉:流出、排空,由内向外,由实而虚。

一大杯鲜橙汁喝了,过会儿,憋的慌,赶紧找卫生间,一阵“大雨”,舒坦了,这叫“拉”。

拉电流(sourcing current),对一个端口而言,如果电流方向是向其外部流动的则是“拉电流”,比如一个IO通过一个电阻和一个LED 连至GND,当该IO输出为逻辑1时能不能点亮LED,去查该器件手册中sourcing current参数。

/viewthread.php?tid=219138&highlight=%2Byez hubenyue单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为“灌电流”,外部电路称为“灌电流负载”(sink current)单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为“拉电流”,外部电路称为“拉电流负载“(source current)这些电流一般是多少?最大限度是多少?这就是常见的单片机输出驱动能力的问题。

分析一下TTL 的输入特性,就可以发现,51 单片机基本上就没有什么驱动能力。

它的引脚,甚至不能带动当时的LED 进行正常发光。

记得是在AT89C51 单片机流行起来之后,做而论道才发现:单片机引脚的能力大为增强,可以直接带动LED 发光了。

看看下图,图中的D1、D2 就可以不经其它驱动器件,直接由单片机的引脚控制发光显示。

单片机中的上下拉电阻有什么作用

上拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时此电阻也起到一个限流作用,下拉就是下拉到低电平。

比如我们的IO 设置为开漏输出高电平或者是高阻态时,默认的电平就是不确定的,外部经一个电阻接到VCC,也就是上拉电阻,那幺相应的引脚就是高电平;经一个电阻到GND,也就是下拉电阻,那幺相应的引脚就是一个低电平。

上拉电阻应用很多,都可以起到什幺作用呢?我们现在主要先了解最常用的以下 4 点:

OC 门要输出高电平,必须外部加上拉电阻才能正常使用,其实OC 门就相当于单片机IO 的开漏输出。

加大普通IO 口的驱动能力。

标准51 单片机的内部IO 口的上拉电阻,一般都是在几十K 欧,比如STC89C52 内部是20K 的上拉电阻,所以最大输出电流是250uA,因此外部加个上拉电阻,可以形成和内部上拉电。

(一)上拉电阻的使用场合:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。

3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。

同時管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰(MOS器件为高输入阻抗,极容易引入外界干扰)。

5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。

6、提高总线的抗电磁干扰能力。

管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。

7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

(二)上拉电阻阻值的选择原则包括:1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大:电阻大,电流小。

2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小:电阻小,电流大。

3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。

综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。

对下拉电阻也有类似道理。

(三)对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:1.驱动能力与功耗的平衡。

以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。

2.下级电路的驱动需求。

同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。

3.高低电平的设定。

不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。

以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。

4.频率特性。

以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。

单片机拉电流和灌电流1. 引言说到单片机,大家肯定都不陌生吧!它就像是电子世界的小指挥,调动着各种设备的“乐队”。

不过,今天咱们聊聊一个很重要的话题——拉电流和灌电流。

这可不是在教你怎么喝水,而是要讲讲电子元件如何和电流打交道。

听起来有点深奥?别担心,咱们慢慢聊,轻松点,绝对不让你困惑!2. 拉电流和灌电流的基本概念2.1 拉电流先说说拉电流。

这个概念简单来说,就是单片机通过某个引脚把电流“拉”到外部设备上。

就好比你在朋友面前突然说:“嘿,来,我请你喝杯饮料!”然后就把你的信用卡递给他,想喝的那位朋友立刻就能享受到“拉”来的好处。

其实,单片机也差不多,当它需要让某个设备工作时,就会通过引脚把电流引过去。

这时候,单片机就是个“拉电流”的大玩家,像个好心的大侠,把电流送到需要的地方。

2.2 灌电流而灌电流呢,听起来是不是有点“灌水”的感觉?没错,灌电流就是单片机向某个引脚“灌”电流。

想象一下,你在为朋友的生日派对准备惊喜蛋糕,结果蛋糕材料不够,你就像个“灌水”专家,把牛奶、面粉、鸡蛋一股脑儿全灌进去,确保蛋糕能成功出炉。

单片机也是如此,它通过某个引脚把电流送到负载,确保设备能够正常运行。

这样一来,不管是拉电流还是灌电流,单片机都能游刃有余地控制各种外部设备,简直就是个电子界的“老司机”!3. 拉电流和灌电流的应用场景3.1 应用场景分析接下来,咱们聊聊这些电流在实际中的应用。

比如,单片机控制LED灯亮起。

这时候,你的单片机就像个“点灯师傅”,通过拉电流把电能送到LED上,让它发光,瞬间房间亮堂堂的,宛如白昼。

而如果你需要让电动机转动呢?单片机就得通过灌电流,把电流源源不断地送入电动机,确保它能顺利转动,宛如大力士在健身房里挥汗如雨,毫不犹豫!3.2 选择电流方式的注意事项不过,拉电流和灌电流也不是随便用的哦!选择哪种方式要看具体情况。

有时候,拉电流可能会因为负载太大而导致电流不够,这时候单片机就得考虑“换个花样”,不然可就尴尬了。

上拉电阻定义:上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理!上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流;弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。

上拉:1TTL驱动CMOS时,如果TTL输出最低高电平低于CMOS最低高电平时,提高输出高电平值2 OC门必须加上拉,提高电平值3 加大输出的驱动能力(单片机较常用)4 CMOS芯片中(特别是门的芯片),为防静电干扰,不用的引脚也不悬空,一般上拉,降低阻抗,提供泄荷通路5 提高输出电平,提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰6 提高总线抗电磁能力,空脚易受电磁干扰7 长线传输中加上拉,是阻抗匹配抑制反射干扰原则:1 从节约功耗和芯片的电流、能力应是电阻尽量大,R大,I小啊2 从确保驱动能力,应当电阻足够小,R小,I大啊3 对高速电路,加上拉可能边沿平缓(上升时间延长)建议可以在1K---10K之间选(可根据实际情况)信号输入端上拉电阻的工作原理(从电路原理的角度分析输入端口电压为何会被提高)假如信号输入端是外界电路送来的低电平,那么输入端的电压不是应该被锁定在低电平吗,为什么加了个上拉电阻和电源,输入端的电压就被提高了呢?这个问题一直很困惑,希望能耐心解答。

问题补充:我想问的是上拉电阻如何实现电压上拉的,而不是问的上拉电阻的使用目的和必要性,我很清楚上拉电阻的作用和目的。

提问者:michael6810 - 二级其实你不清楚上拉电阻的作用和目的。

否则你不会困惑。

你的困惑,yao311yan805 已经说出来了。

只是你没有细心看,或者没有想到你该专著的重点。

yao311yan805 :最后一句话--“一般大家都习惯默认无信号为低电平,所以下拉电阻一般的应用较为普遍”,好像应该改一下吧。

回答者:562738047 - 九级2008-11-7 22:24上拉电阻的目的是为了保证在无信号输入时输入端的电平为高电平。

关于驱动能力的基本问题我一直都不明白驱动是什么.一般的说驱动一个负载,我想只要你的电压达到了一个阈值,那么就可以驱动这个负载啊,为什么有时候又说驱动能力不够了?为什么说一个没有输出缓冲的op是驱动不了小电阻和大电容负载的了?我直接在这个op后面接个大电容或者一个小电阻负载有什么影响了?当我用运放驱动一个大的mos管的时候为什么要级连几个反向器了,我直接把运放的输出接在这个大mos管上面不行吗?-----------------------------------楼主这个问题提得好,我以我自己的理解来试图做个解答。

首先,所谓的驱动能力,指的是输出电流的能力。

比方说,某型单片机通用IO口在高电平时的最大输出电流是20mA,这个20mA的指标,就表征了该IO口的驱动能力。

其次,如果负载过大(就像楼主所说的小电阻),则负载电流有可能超过其最大输出电流,这时我们说驱动能力不足。

再次,出现驱动能力不足,直接后果是输出电压下降,对逻辑电路来说,就是无法保持其高电平,以致出现逻辑混乱,不能实现预期的效果。

这种现象一般是不允许出现的。

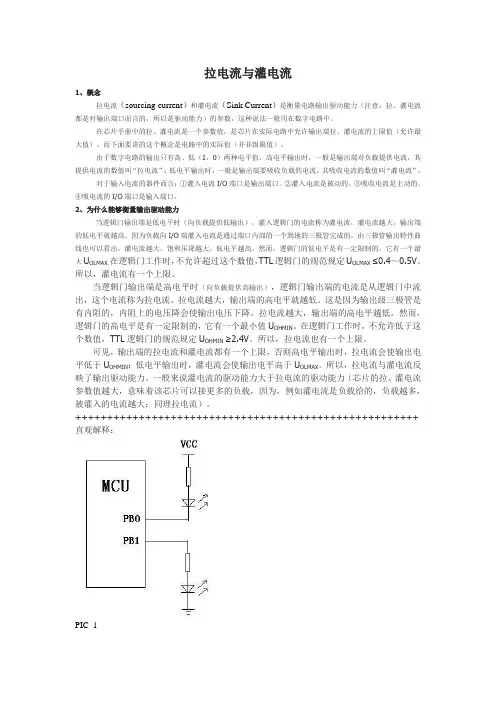

------------------------------------因为mos管是有内阻的,每个mos管可以提供的最大电流是有限的.小的mos管提供小电流,大mos管可以提供大电流.楼主问题中说"我想只要你的电压达到了一个阈值,那么就可以驱动这个负载啊", 关键是当负载太大(即电阻太小,电容太大),超出了输出管的驱动能力时,输出的电压就会被拉下来,达不到gnd-vdd的变化范围.极限情况:r无限小,c无限大(gnd),那输出就没有信号变化了!关于51单片机P0口的驱动能力P0是个漏极开路接口,让它工作在灌电流状态下驱动LED是没有问题的.即:VCC>限流电阻>LED>P0.灌电流:IO口为低电平的时候,电流从IO口外面"灌"进单片机相反的就是 "拉电流" IO口为高电平的时候,电流从单片机流出去给负载供电。

拉电流与灌电流1、概念拉电流(sourcing current)和灌电流(Sink Current)是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌电流都是对输出端口而言的,所以是驱动能力)的参数,这种说法一般用在数字电路中。

在芯片手册中的拉、灌电流是一个参数值,是芯片在实际电路中允许输出端拉、灌电流的上限值(允许最大值)。

而下面要讲的这个概念是电路中的实际值(并非级限值)。

由于数字电路的输出只有高、低(1,0)两种电平值,高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;低电平输出时,一般是输出端要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌电流”。

对于输入电流的器件而言:①灌入电流I/O端口是输出端口。

②灌入电流是被动的。

③吸收电流是主动的。

④吸电流的I/O端口是输入端口。

2、为什么能够衡量输出驱动能力当逻辑门输出端是低电平时(向负载提供低输出),灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。

因为负载向I/O端灌入电流是通过端口内部的一个到地的三极管完成的,由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越高。

然而,逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大U OLMAX。

在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定U OLMAX ≤0.4~0.5V。

所以,灌电流有一个上限。

当逻辑门输出端是高电平时(向负载提供高输出),逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。

拉电流越大,输出端的高电平就越低。

这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。

拉电流越大,输出端的高电平越低。

然而,逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值U OHMIN。

在逻辑门工作时,不允许低于这个数值,TTL逻辑门的规范规定U OHMIN ≥2.4V。

所以,拉电流也有一个上限。

可见,输出端的拉电流和灌电流都有一个上限,否则高电平输出时,拉电流会使输出电平低于U OHMIN;低电平输出时,灌电流会使输出电平高于U OLMAX。

电路常识性概念--拉电流、灌电流/扇出系数,驱动能力-拉电流、灌电流 / 扇出系数的概念一般用在含有上拉电阻、下拉电阻的电路中。

拉电流与灌电流1、概念拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对器件输出端而言的,所以是驱流的数值叫“灌(入)电流”。

对于输入电流的器件而言:灌入电流和吸收电流都是输入的,灌入电流是被动的,吸收电流是主动的。

如果外部电流通过芯片引脚向芯片内‘流入’称为灌电流(被灌入);反之如果内部电流通过芯片引脚从芯片内‘流出’称为拉电流(被拉出)2、为什么能够衡量输出驱动能力所谓总线的负载能力即驱动能力,是指当总线接上负载(接口设备)后必须不影响总线输入/输出的逻辑电平。

例如PC总线中的输出信号,在输出低电平要吸收电流(由信号源流负载入),以IOL表示,这时的负载能力就是指当它吸收了规定电流时,仍能保持逻辑低电平。

输出高电平的负载能力以IOH表示,这是一个由信号源流向负载的输出电流。

当输出电流超过规定值时,输出逻辑电平会降低,甚至变到阈值以下。

对于输入信号来说,系统总线就成了I/O插件板的负载,当输入低电平时总线向插件板灌入电流,以IIL表示。

要求插件板在流入了这个电流后,还能向总线输出一个正确的低电平。

驱动电路还要给总线接收电路提供输入高电平的电流。

当总线上所接负载超过总线的负载能力时,必须在总线和负载之间加接缓冲器或驱动器,最常用的是三态缓冲器,其作用是驱动(使信号电流加大,可带动更多负载)和隔离(减少负载对总线信号的影响)。

当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。

由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。

然而,逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值U OLMAX。

在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定U OLMAX≤0.4~0.5V。

所以,灌电流有一个上限。

当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。

单片机中上拉电阻的作用上拉电阻是单片机中常用的元件之一,它在单片机的输入引脚上起到关键的作用。

它为输入引脚提供了一个固定电平,以便在没有外部信号输入时,保持输入引脚的电平状态。

上拉电阻广泛应用于数字输入、按键输入和信号输入等场景。

首先,我们来看一下上拉电阻在数字输入中的作用。

单片机通常将输入引脚连接到外部的开关、传感器或其他数字信号源上。

当这些信号源没有输入信号时,引脚处于一个未定义的状态,可能会引发干扰信号或产生误判。

此时,添加一个上拉电阻可以在没有输入信号的情况下,将引脚拉高到一个确定的电平,减少外部信号的干扰。

当有输入信号时,信号源会将引脚拉低,与上拉电阻共同形成一个分压电路,将输入信号引入单片机,实现正确的信号检测。

其次,上拉电阻在按键输入中也起到了重要作用。

在单片机的按键输入中,通常使用一个开关连接单片机的输入引脚。

当开关处于断开状态时,输入引脚会悬空,可能会受到噪声干扰,导致误触发。

此时,添加一个上拉电阻可以将输入引脚拉高到高电平,保持一个稳定的状态。

当按键按下时,引脚会被短接到地,与上拉电阻形成一个分压电路,将低电平信号引入单片机,实现按键的检测。

此外,上拉电阻在信号输入中也有重要的作用。

在一些特定的场景中,信号源可能无法提供足够的电流,不能直接驱动单片机的输入引脚。

此时,添加一个上拉电阻可以扮演一个电流放大器的角色,将信号源的电流放大,以便能够驱动单片机的输入引脚。

总的来说,上拉电阻在单片机中扮演了关键的角色。

它保持了输入引脚的电平状态,在没有输入信号的情况下,将引脚拉高到一个确定的电平,减少外部信号的干扰。

当有输入信号时,上拉电阻与信号源共同形成分压电路,将输入信号引入单片机,实现正确的信号检测。

此外,上拉电阻还能够放大信号源的电流,以便驱动单片机的输入引脚。

上拉电阻的选择需要考虑引脚的电流承受能力和噪声抗干扰能力,一般采用较大的电阻值,常见的数值有10K欧姆、47K欧姆等。

当然,具体的选择还需要根据具体的应用场景和需求来确定。

单片机的上拉电阻作用1. 介绍单片机是一种集成电路,能够实现各种控制功能。

在单片机的设计与应用中,上拉电阻是一个常用的元件,它在保证单片机正常工作过程中起着重要的作用。

本文将探讨上拉电阻的工作原理、作用以及在单片机中的应用。

2. 上拉电阻的工作原理上拉电阻通常连接在单片机输入引脚上,并与电源电压相连。

当输入引脚未被外部电平拉低时,上拉电阻会将输入引脚拉高到电源电压,从而确保输入引脚始终保持在有效的高电平状态。

当外部电平拉低时,输入引脚与低电平直接相连,上拉电阻不会起作用。

3. 上拉电阻的作用3.1 提供默认状态上拉电阻能够为未连接输入引脚提供默认状态。

在单片机应用中,有时无法确保所有输入引脚都被外部电平准确地拉高或拉低。

通过连接上拉电阻,可以确保未连接输入引脚具有明确定义的默认状态,提高系统的可靠性和稳定性。

3.2 防止干扰上拉电阻还能够防止输入引脚受到干扰电压的影响。

当输入引脚未连接时,会表现出高阻抗状态,从而容易受到周围环境中的电磁干扰。

通过连接上拉电阻,可以将输入引脚拉高到电源电压,有效地减少对干扰电压的响应,提高系统的抗干扰能力。

3.3 信号传递在某些情况下,单片机需要接收外部设备的信号。

若外部设备无法提供足够的电流驱动输入引脚,连接上拉电阻能够有效提供恒定电流,确保信号能够准确传递到单片机,从而实现正确的控制功能。

4. 单片机中的上拉电阻应用案例上拉电阻在单片机的应用中非常常见。

以下是一些典型的案例:4.1 数字输入在数字输入场景中,上拉电阻通常与开关或按键一起使用。

当开关或按键处于断开状态时,上拉电阻将输入引脚拉高,使其保持在高电平状态。

当开关或按键被按下时,输入引脚与地相连,上拉电阻不会起作用,从而检测到低电平状态。

通过不同的组合方式,可以实现多种输入状态的检测。

4.2 模拟输入在模拟输入场景中,上拉电阻常用于构建电压分压电路。

通过选择合适的上拉电阻和分压电阻,可以将模拟信号转换为单片机可接收的电平范围。

单片机中上拉电阻的不可小觑的作用分析本篇文章对于上拉电阻在单片机当中的重要作用进行了细致的介绍,相信在阅读过本篇文章之后,大家对于为什么要在单片机中添加上拉电阻有了一定的认识。

希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。

在单片机系统当中,上拉电阻逐渐成为了最为稳定也最为可靠的主要组成部分。

大多数人知道上拉电阻在单片机系统当中的重要作用,但却不知道为什么如此重要。

本篇文章就将为大家解释上拉电阻的重要性,为什么管脚和单片机大部分都要接上拉电阻呢? 专家称管脚和单片机接上拉电阻是必然的,上拉电阻和下拉电阻相比,上拉电阻要更胜一筹。

众所周知,上拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,输入电流,电阻同时起到限流的作用。

阻值的强弱只是上拉电阻的组织不同,实际上并没有什么严格区分。

对于非集电极开路输出型电路或漏极开路输出型电路来说,上拉在这种类型的电路中对提升电流和电压的能力是有限的,它的主要功能还是为集电极开路输出型电路输出电流通道。

通常来说,在管脚接上拉、下拉的设计方面有两个原因直接决定了上拉电阻的接入。

一是在正常工作或单一故障状态下,管脚都是不应该出现不定状态的,如接头脱落后导致的管脚悬空情况。

二是从机体的功耗角度出发,长时间处于管脚等待状态下,管脚端口的电阻上不能消耗太多电流,这一点对电池供电设备的使用寿命和安全性来说尤为重要。

从抗扰的角度来说,信号端口也应当优先选择上拉电阻。

接入上拉电阻时,在待机状态下源端输入常为高阻态。

此时如果没有上拉电阻的接入,那么输入导线将会呈现天线效应,一旦管脚受到了辐射干扰,管脚输入状态就非常容易被感应发生变化。

除此之外,管脚接入上拉电阻后,最重要的一点就是能够提供一个泄流通道,防止高电平干扰。

如果此时出现了强辐射干扰,强度甚至超过了Vcc 的电平,那么导线上。

上拉电阻总结上拉电阻实物上拉电阻原理图8个上拉电阻并排上拉电阻:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。

3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。

5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。

6、提高总线的抗电磁干扰能力。

管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。

7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

上拉电阻阻值的选择原则包括:1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。

2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。

3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。

综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。

对下拉电阻也有类似道理对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:1.驱动能力与功耗的平衡。

以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。

2.下级电路的驱动需求。

同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。

3.高低电平的设定。

不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。

以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。

4.频率特性。

以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。

上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。

单片机上拉电阻和下拉电阻做作用和接线方法图解摘要: 是不是经常听别人讲,加个试试看,加个下拉电阻试试看,是不是还在疑惑上下拉电阻是什幺,该怎幺用,什幺时候用,有什幺用途? 1.什幺是上下拉电阻:把一个不确定的信号通过电阻连接到高电平,使该信号...是不是经常听别人讲,加个试试看,加个下拉电阻试试看,是不是还在疑惑上下拉电阻是什幺,该怎幺用,什幺时候用,有什幺用途?1.什幺是上下拉电阻:把一个不确定的信号通过电阻连接到高电平,使该信号初始为高电平;下拉电阻:把一个不确定的信号通过电阻连接到低电平,使该信号初始为低电平;2.上下拉电阻的接线方法如下图所示:电阻R12 将KEY1 网络标识上拉到高电平,在按键S2 没有按下的情况下KEY1 将被钳制在高电平,从而避免了引脚悬空而引起的误动作;下拉电阻如下图所示:电阻R29 将DIR 网络标识下拉到低电平,在光耦没有导通的情况下DIR将被钳制在低电平,从而避免了引脚悬空而引起的误动作;3.上下拉电阻的作用提高电路稳定性,避免引起误动作。

第一图中的按键如果不通过电阻上拉到高电平,那幺在上电瞬间可能就发生误动作,因为在上电瞬间的引脚电平是不确定的,上拉电阻R12 的存在保证了其引脚处于高电平状态,而不会发生误动作。

提高输出管脚的带载能力。

受其他外围电路的影响在输出高电平时能力不足,达不到VCC 状态,这会影响整个系统的正常工作,上拉电阻的存在就可以使管脚的驱动能力增强。

这里特别强调如下:带片上I2C 资源的,其SCL和SDA 引脚是开漏引脚,如果当做普通的GPIO 来用的话,你会发现该引脚输出高电平极不稳定甚至因为负载的关系都无法正常输出高电平,这时候就需要在这两个引脚上加上拉电阻了。

通过上面的讲解,不知道困扰你多时的上下拉电阻你明白了吗?。

(一)上拉电阻的使用场合:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。

3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。

同時管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰(MOS器件为高输入阻抗,极容易引入外界干扰)。

5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。

6、提高总线的抗电磁干扰能力。

管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。

7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

(二)上拉电阻阻值的选择原则包括:1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大:电阻大,电流小。

2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小:电阻小,电流大。

3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。

综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。

对下拉电阻也有类似道理。

(三)对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:1.驱动能力与功耗的平衡。

以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。

2.下级电路的驱动需求。

同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。

3.高低电平的设定。

不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。

以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。

4.频率特性。

以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。

单片机-驱动能力(拉电流,灌电流) 上拉电阻的利弊

分类:单片机硬件2011-02-13 02:14 540人阅读评论(0) 收藏举报看来很多网友都搞不清灌电流和拉电流的概念,下面就此解释一下,希望看过本文后不再就此困扰。

一个重要的前提:灌电流和拉电流是针对端口而言的。

名词解释——灌:注入、填充,由外向内、由虚而实。

渴了,来一大杯鲜榨橙汁,一饮而尽,饱了,这叫“灌”。

灌电流(sink current),对一个端口而言,如果电流方向是向其内部流动的则是“灌电流”,比如一个IO通过一个电阻和一个LED连接至VCC,当该IO输出为逻辑0时能不能点亮LED,去查该器件手册中sink current参数。

名词解释——拉:流出、排空,由内向外,由实而虚。

一大杯鲜橙汁喝了,过会儿,憋的慌,赶紧找卫生间,一阵“大雨”,舒坦了,这叫“拉”。

拉电流(sourcing current),对一个端口而言,如果电流方向是向其外部流动的则是“拉电流”,比如一个IO通过一个电阻和一个LED连至GND,当该IO输出为逻辑1时能不能点亮LED,去查该器件手册中sourcing current参数。

单片机的引脚,可以用程序来控制,输出高、低电平,这些可算是单片机的输出电压。

但是,程序控制不了单片机的输出电流。

单片机的输出电流,很大程度上是取决于引脚上的外接器件。

单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为“灌电流”,外部电路称为“灌电流负载”(sink current)

单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为“拉电流”,外部电路称为“拉电流负载“(source current)

这些电流一般是多少?最大限度是多少?这就是常见的单片机输出驱动能力的问题。

早期的51 系列单片机的带负载能力,是很小的,仅仅用“能带动多少个TTL 输入端”来说明的。

P1、P2 和P3口,每个引脚可以都带动3 个TTL 输入端,只有P0 口的能力强,它可以带动8 个!分析一下TTL 的输入特性,就可以发现,51 单片机基本上就没有什么驱动能力。

它的引脚,甚至不能带动当时的LED 进行正常发光。

记得是在AT89C51 单片机流行起来之后,做而论道才发现:单片机引脚的能力大为增强,可以直接带动LED 发光了。

看看下图,图中的D1、D2 就可以不经其它驱动器件,直接由单片机的引脚控制发光显示。

虽然引脚已经可以直接驱动LED 发光,但是且慢,先别太高兴,还是看看AT89C51 单片机引脚的输出能力吧。

从AT89C51 单片机的PDF 手册文件中可以看到,稳态输出时,“灌电流”的上限为:

Maximum IOL per port pin: 10 mA;

Maximum IOL per 8-bit port:Port 0: 26 mA,Ports 1, 2, 3: 15 mA;

Maximum total I for all output pins: 71 mA.

这里是说:

每个单个的引脚,输出低电平的时候,允许外部电路,向引脚灌入的最大电流为10 mA;

每个8 位的接口(P1、P2 以及P3),允许向引脚灌入的总电流最大为15 mA,而P0 的能力强一些,允许向引脚灌入的最大总电流为26 mA;

全部的四个接口所允许的灌电流之和,最大为71 mA。

而当这些引脚“输出高电平”的时候,单片机的“拉电流”能力呢?可以说是太差了,竟然不到1 mA。

结论就是:单片机输出低电平的时候,驱动能力尚可,而输出高电平的时候,就没有输出电流的能力。

这个结论是依照手册中给出的数据做出来的。

51 单片机的这些特性,是源于引脚的内部结构,引脚内部结构图这里就不画了,很多书中都有。

在芯片的内部,引脚和地之间,有个三极管,所以引脚具有下拉的能力,输出低电平的时候,允许灌入10mA 的电流;而引脚和正电源之间,有个几百K的“内部上拉电阻”,所以,引脚在高电平的时候,能够输出的拉电流很小。

特别是P0 口,其内部根本就没有上拉电阻,所以P0 口根本就没有高电平输出电流的能力。

哦,明白了,外接电路如果是“拉电流负载”,要求单片机输出高电平时发挥作用,那就必须用“上拉电阻”来协助,产生负载所需的电流。

下面做而论道就专门说说上拉电阻存在的问题。

如果在一个8 位的接口,安装了8 个1K 的上拉电阻,当单片机都输出低电平的时候,就有40mA 的电流灌入这个8 位的接口!

如果四个8 位接口,都加上1K 的上拉电阻,最大有可能出现32 × 5 = 160mA 的电流,都流入到单片机中!

这个数值已经超过了单片机手册上给出的上限。

如果此时单片机工作不稳定,就是理所当然的了。

而且这些电流,都是在负载处于无效的状态下出现的,它们都是完全没有用处的电流,只是产生发热、耗电大、电池消耗快...等后果。

呵呵,特别是现在,都在提倡节能减排,低碳...。

那么,把上拉电阻加大些,可以吗?

回答是:不行的,因为需要它为拉电流负载提供电流。

对于LED,如果加大电阻,将使电流过小,发光暗淡,就失去发光二极管的作用了。

对于D1,是灌电流负载,单片机输出低电平的时候,R1、D1 通路上会有灌电流;输出高电平的时候,那就什么电流都没有,此时就不产生额外的耗电。

综上所述,灌电流负载,是合理的;而“拉电流负载”和“上拉电阻”会产生很大的无效电流,这种电路不合理。

有些网友对上拉电阻情有独钟,有用没用的,都想在引脚上安装个上拉电阻,甚至还能说出些理由:稳定性啦、速度啦...。

其实,“上拉电阻”和“拉电流负载”电路,是会对单片机系统造成不良后果的。

做而论道看过很多关于单片机引脚以及上拉电阻方面的书籍、参考资料,基本上它们对于使用上拉电阻的弊病都没有进行仔细的讨论。

在此,做而论道郑重向大家提出建议:设计单片机的负载电路,应该采用“灌电流负载”的电路形式,以避免无谓的电流消耗。

上拉电阻,仅仅是在P0 口才考虑加不加的问题:当用P0 口做为输入口的时候,需要加上、当用P0 口输出高电平驱动MOS 型负载的时候,也需要加上,其它的时候,P0 口也不用加入上拉电阻。

在其它接口(P1、P2 和P3),都不应该加上拉电阻,特别是输出低电平有效的时候,外接器件就有上拉的作用。