人民版高中历史必修三专题五现代中国的文化与科技共45页

- 格式:ppt

- 大小:5.21 MB

- 文档页数:45

三元整合导学模式历史学科导学稿(教师版)姓名:班别:座号:一、课题:必修三专题五现代中国科技和文化二、课型分析:本课属于专题复习课(1)列举新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重大作用。

→→重点考查新中国成立以来核技术、空间技术、信息技术、生物工程和农业科技主要成就及其原因和作用,识记“科学技术是第一生产力”的论断。

(2)知道我国“百花齐放、百家争鸣”的方针,讨论在贯彻“双百”方针过程中取得的经验和教训。

→→突出考查“双百”方针的背景及意义、“双为”(文艺为人民服务、为社会主义服务)方针指引下新中国的文化成就。

(3)了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

→→着得考查新中国成立以来教育发展的方针,措施,成就,“依法治教”战略的伟大意义。

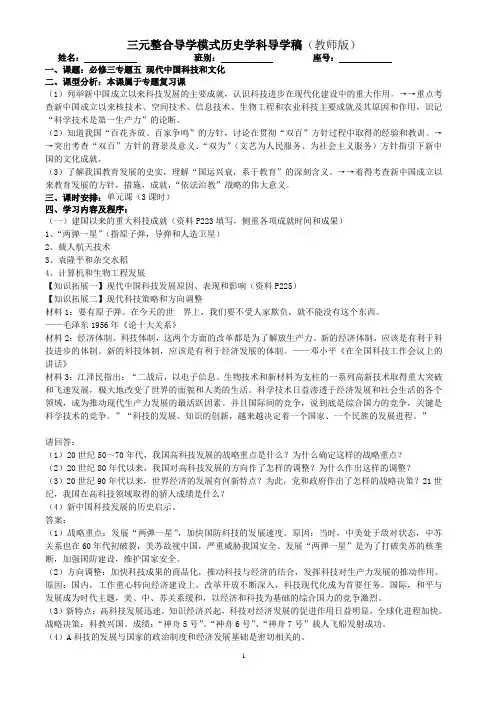

三、课时安排:单元课(3课时)四、学习内容及程序:(一)建国以来的重大科技成就(资料P223填写,侧重各项成就时间和成果)1、“两弹一星”(指原子弹,导弹和人造卫星)2、载人航天技术3、袁隆平和杂交水稻4、计算机和生物工程发展【知识拓展一】现代中国科技发展原因、表现和影响(资料P225)【知识拓展二】现代科技策略和方向调整材料1:要有原子弹。

在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。

——毛泽东1956年《论十大关系》材料2:经济体制、科技体制,这两个方面的改革都是为了解放生产力。

新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。

新的科技体制,应该是有利于经济发展的体制。

——邓小平《在全国科技工作会议上的讲话》材料3:江泽民指出:“二战后,以电子信息、生物技术和新材料为支柱的一系列高新技术取得重大突破和飞速发展,极大地改变了世界的面貌和人类的生活。

科学技术日益渗透于经济发展和社会生活的各个领域,成为推动现代生产力发展的最活跃因素。

并且国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。

”“科技的发展、知识的创新,越来越决定着一个国家、一个民族的发展进程。

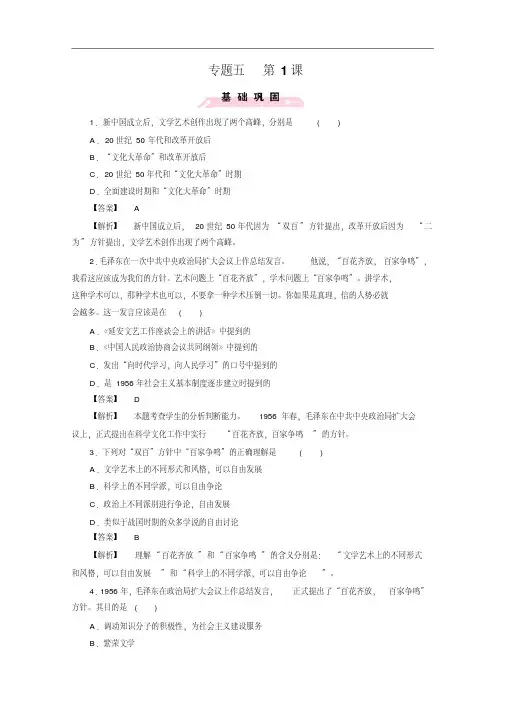

专题五第1课1.新中国成立后,文学艺术创作出现了两个高峰,分别是()A.20世纪50年代和改革开放后B.“文化大革命”和改革开放后C.20世纪50年代和“文化大革命”时期D.全面建设时期和“文化大革命”时期【答案】 A【解析】新中国成立后,20世纪50年代因为“双百”方针提出,改革开放后因为“二为”方针提出,文学艺术创作出现了两个高峰。

2.毛泽东在一次中共中央政治局扩大会议上作总结发言。

他说,“百花齐放,百家争鸣”,我看这应该成为我们的方针。

艺术问题上“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。

讲学术,这种学术可以,那种学术也可以,不要拿一种学术压倒一切。

你如果是真理,信的人势必就会越多。

这一发言应该是在()A.《延安文艺工作座谈会上的讲话》中提到的B.《中国人民政治协商会议共同纲领》中提到的C.发出“向时代学习,向人民学习”的口号中提到的D.是1956年社会主义基本制度逐步建立时提到的【答案】 D【解析】本题考查学生的分析判断能力。

1956年春,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上,正式提出在科学文化工作中实行“百花齐放,百家争鸣”的方针。

3.下列对“双百”方针中“百家争鸣”的正确理解是()A.文学艺术上的不同形式和风格,可以自由发展B.科学上的不同学派,可以自由争论C.政治上不同派别进行争论,自由发展D.类似于战国时期的众多学说的自由讨论【答案】 B【解析】理解“百花齐放”和“百家争鸣”的含义分别是:“文学艺术上的不同形式和风格,可以自由发展”和“科学上的不同学派,可以自由争论”。

4.1956年,毛泽东在政治局扩大会议上作总结发言,正式提出了“百花齐放,百家争鸣”方针。

其目的是()A.调动知识分子的积极性,为社会主义建设服务B.繁荣文学C.继承春秋战国时代“百家争鸣”的优良传统D.繁荣艺术【答案】 A【解析】本题主要考查对“双百”方针目的的掌握情况。

繁荣文学艺术的目的是为社会主义建设服务。

5.下列文艺作品、电影作品、戏剧作品出现于“双百”方针提出后的是()A.①②③④B.①②③C.①③④D.②③④【答案】 A【解析】1956年4月,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上,正式提出在科学文化工作中实行“百花齐放,百家争鸣”的方针。

专题五现代中国的文化与科技专题五现代中国的文化与科技考点1:文化事业的曲折发展 I、考点和要求一、考点“百花齐放、百家争鸣”的方针二、要求知道“百花齐放、百家争鸣”的方针,讨论在贯彻“双百”方针过程中取得的经验和教训。

II、基础知识梳理一、第一个创作高峰(五六十年代) 1、指导思想:“双百”方针(1)提出背景:(2)提出(3)内容艺术问题上“百花齐放”指文学艺术上的不同形式和风格,可以自由发展,学术问题上“百家争鸣”指科学研究上的不同学派,可以自由争论(4)意义:P74-75 2、成就:P75二、“文革”中文化一片凋零 1、凋零原因: 2、凋零表现:▲为什么《海瑞罢官》会受到批判?说明了什么问题?原因:(1)党内对“大跃进”错误及纠正错误所采取的调整措施等问题上的分歧有所发展(2)江青、姚文元等人的推波助澜(3)毛泽东的错误认识和对江、姚的支持说明了在文化方面的“左”倾错误越来越严重▲应如何评价“样板戏” 一方面,它是劳动人民和广大戏剧创作者辛勤劳动的成果,也是高水平的剧作;另一方面,过于呆板和其政治背景限制了文化事业的全面发展三、第二个创作高峰(改革开放时期)(一)文艺繁荣1、指导方针:“二为”方向(1)提出背景:(2)提出: 2、成就 3、意义◆教训:贯彻“双百”方针过程中吸取的经验教训:①科学与文化的发展需要宽松的环境,需要民主与科学的精神,坚持“双百”方针,必须在宪法范围内;②要坚持“双百”方针,处理好科学与文艺工作和政治的关系,和人民的关系(为人民服务),及继承传统与不断革新的关系,在三个关系中,和人民的关系是最基本的。

◆“双百”方针中的“百家争鸣”和战国时期的“百家争鸣”的实质不同:战国时期“百家争鸣”反映了当时社会政治斗争的激烈和复杂。

虽然流派很多,但阶级阵线非常鲜明,主要体现了新兴地主阶级和没落奴隶主之间的阶级斗争。

(2)而“双百”方针中的“百家争鸣”主要体现在学术问题上,目的是推动新中国科学文化的发展。

专题五现代中国的文化和科技专题概要:中华人民共和国五十余年历史,是一部急速变革,艰难创业和曲折发展的历史。

作为一定社会的政治和经济的反映——共和国的文化事业也经历了一波三折的发展历程。

“大跃进”和“反右倾”的错误及十年文革,不仅给社会主义经济建设带来挫折,对教育,科学等文化事业也造成了极大地破坏。

但在新中国初期十几年中,在“双百”方针指导下,文化事业仍然取得了巨大成就。

科学技术也有了可喜的成就。

十一届三中全会以来,伴随着社会主义改革开放和现代化建设,新中国的文化事业开始逐步复苏,在“双百”与“双为”方针的共同指导下,新时期文学艺术工作呈现出一派欣欣向荣的景象。

在正确的方针政策指导下科学与教育事业也取得了令人瞩目的成就。

第一节文化事业的曲折发展【课标要求】知道“百花齐放、百家争鸣”方针,讨论在贯彻“双百”方针过程中取得的经验和教训。

【教学要求】2.说出“百花齐放、百家争鸣”的方针;讨论在贯彻“双百”方针过程中取得的经验和教训。

【教学目标】[知识与能力]了解新中国成立初期面临新旧社会的交替,“双百”方针的提出,推动了新中国文化事业的发展,文学艺术领域硕果累累。

了解“文革”时期文化事业遭到严重破坏,认识政治高压不利于文化事业的健康发展,社会主义文化事业必须遵循客观规律。

了解社会主义现代化建设新时期,在“二为”方向指引下,文化事业取得的巨大成就,认识改革开放伟大决策符合中国特色社会主义文化事业发展的需要。

了解新旧中国体育发展史实,通过比较认识中国已实现了从“东亚病夫”到“体育大国”的转变,体育事业的发展蒸蒸日上。

[过程与方法]教师应注重学生探究性学习,分组指导学生查阅有关资料,激发学生课外学习的兴趣,赞赏和鼓励学生发表创新见解。

选取不同时期的代表作品或图片资料,运用多媒体课件教学,增强直观效果,讲“活”枯燥的文化课。

[情感、态度与价值观]“双百”方针和“二为”方向符合社会主义文化发展的客观规律,推动了社会主义文化事业的蓬勃发展,反映了社会主义文化的本质特征。

人民版高中历史必修三专题五现代中国的文化与科技知识详解专题五现代中国的文化与科技一、专题主干知识:(一)新中国成立以来科技的重要发展历程1.1949~1965年,是新中国科技发展的起步时期。

新中国成立后不久,全国相继建立了一批科研机构。

国务院也成立了科学规划委员会,从此,中国的科学技术事业开始走上由国家统一领导的大规模发展的道路。

在中国科技发展起步时期,中国部分领域和科学技术已达到较高水平,而且已初步具备了独立进行科学研究的能力。

2.1966~1976年,是新中国科技发展遭到严重破坏的时期。

“文化大革命”以来受“左”倾错误的影响,我国的科研事业受到重创,但还是成功发射了第一颗人造地球卫星和选育出了杂交水稻新品种。

3.1977~1979年,是新中国科技发展的恢复时期。

十年动乱结束后,中共中央很快把全党工作重点转移到现代化建设的轨道上来,提出“四个现代化,关键是科学技术的现代化”的口号,并为此采取一系列政策措施,使得中国科学技术事业进入了一个新阶段。

4.1980年至今,是新中国科技全面发展时期。

事业的蓬勃发展,文艺工作者的工作热情高涨,有力地推动了文学艺术的发展。

(三)新中国不同时期的教育方针和成就 阶段 方针政策 成就 新中国 成立初期 以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用经验,借助苏联经验。

把半殖民地半封建教育改造成新中国的人民教育。

全面建设 社会主义 时期 毛泽东提出全面发展的教育方针。

形成比较完整的国民教育体系,培养了大批有用人才。

“文化 大革命” 时期 以阶级斗争为纲,大中小学一度停课,大学招生通过推荐方式招收“工农兵学员”。

教育战线一片混乱,人才出现断层。

改革开 放以来 20世纪80年代,邓小平提出“三个面向”;20世纪90年代,实施“科教兴国”战略和“211工程”计划。

各类教育飞速发展,培养了大批各级各类人才,为社会主义现代化建设注入无穷活力。

二、专题知识详解1.知道我国“百花齐放,百家争鸣”的方针,讨论在贯彻双百方针过程中取得的经验教训。

“科教兴国”战略的提出背景:文革结束后拨乱反正,党中央落实知识分子政策,广大知识分子不再被骂为“臭老九”,政治上获得了新生。

1977年12月国家恢复高考制度,学习科学文化知识日益受到青年学生的重视,全国尊师重教蔚然成风,中小学校和高等学校师资力量大幅度增长。

1978年教育部确定中小学的基本学制和课程设置,恢复对教材编审体制和出版发行办法,稳定了教学秩序,提高了教学质量,教育战线呈现勃勃生机,随着改革开放不断深入党中央提出“科教兴国”战略。

过程:1982年9月党的十二大明确提出教育是实现20年国民经济翻两番的重要保证,普及教育是物质文明建设和精神文明建设的“重要前提”,第一次把教育提高到现代化建设战略重点之一的地位。

1983年9月邓小平提出教育的“三个面向”,以面向现代化为基础,提出了教育要适应以经济建设为中心的社会主义现代化建设需要的问题,进一步明确了新时期教育工作的战略方向。

1987年中共十三大提出“把发展科技和教育事业放在首要位置,使经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”,教育成为国家优先发展的战略目标。

1995年中共中央、国务院作出《关于加强科学技术进步的决定》,明确提出实施科教兴国战略。

《决定》提出“科教兴国是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

”1997年中共十五大重申实施科教兴国战略的重要性和紧迫性,强调要切实把教育摆在优先发展的战略地位。

意义:“科教兴国”战略以邓小平“科学技术是第一生产力”的思想为理论基础,是党中央治国方略的集中体现,是保证国民经济持续、快速、健康发展的根本措施,是实现社会主义现代化宏伟目标的必然抉择,也是中华民族振兴的必由之路。

1。